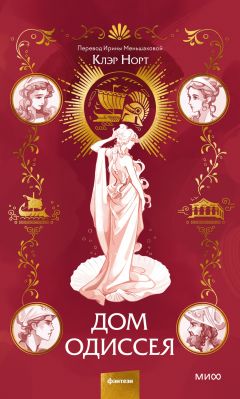

Текст книги "Дом Одиссея"

Автор книги: Клэр Норт

Жанр: Зарубежное фэнтези, Зарубежная литература

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 8 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]

Глава 14

Когда-то в Спарте жили три царевны.

Клитемнестра и Елена были дочерями Зевса, возжелавшего Леду, жену царя, и сошедшего к ней в облике лебедя. Нынче я вполне открыта практически всему в царстве взаимно добровольного изучения желаний плоти и понимаю, что двигало Зевсом, но даже так очень сомневаюсь, что воплощение этого акта в реальности было хоть вполовину столь же восхитительным, сколь представлялось в его чрезмерно активном воображении. Вернувшись на Олимп, он клялся, что все прошло просто фантастически и он определенно готов это повторить. Мнения Леды по этому вопросу не спросили.

Пенелопа была дочерью Икария, брата Тиндарея, жене которого довелось поучаствовать в таком своеобразном орнитологическом эксперименте. Икарий был женат на Поликасте, весьма-весьма достойной женщине, но это не помешало ему провести ночь акробатических упражнений и слегка влажных удовольствий с нимфой рек и морей, которой явно нечем было заняться тем вечером, да она и не придала этому особого значения. Когда девять месяцев спустя вышеназванная нимфа приплыла с младенцем и оставила его у дверей Икария, спартанский царевич разок взглянул на ребенка, кивнул с мужественным, решительным видом, дождался отплытия нимфы, подхватил дремлющую малышку и скинул ее с ближайшего утеса.

Тут бы и конец истории, но что сказать? Иногда морям и рекам кажется оскорбительным решение утопить их детище, а потому не успела малышка отправиться вниз навстречу печальной судьбе, как стая уток с яростным кряканьем и кучей перьев вокруг подняла ее прямо в руки к отцу.

Обычно в таких историях действует правило трех раз, и Икарий должен был попытаться прикончить дочь еще дважды. Однако когда твоего ребенка поднимает из пропасти стая разномастных крякв, ты принимаешь это как знак, имеющий совершенно четкое и ясное толкование, а потому, совершенно спокойный, Икарий снова кивнул, подхватил младенца, вернулся во дворец, положил сверток на колени жены и заявил:

– Чудесные новости, милая! Я нашел эту прелестную малышку-сироту и решил, что мы должны удочерить ее, разве это не замеча-а-ательно?

Как и в случае с Ледой, мнения Поликасты не спрашивали. И все же, в отличие от Леды, которая, родив яйца после явления к ней Зевса в обличье лебедя, не пылала материнской любовью, Поликаста не собиралась наказывать дитя за грехи отца. «Она будет любима», – заявила женщина, прижимая крошечную Пенелопу к груди, и, ко всеобщему удивлению, именно так и вышло.

Поэтому эти дети росли вместе: дочери бога и ребенок, спасенный стаей заботливых уток. Традиционно спартанских царей больше интересуют сыновья, а не дочери, но, после того как драгоценные близнецы Тиндарея, Кастор и Поллукс, похитили уже помолвленных дочерей его брата Афарея и увезли их, связанных и с кляпами, прочь, крича: «Мы же говорили тебе, что лучше выбрать в мужья нас!» – последовала безобразная свара, закончившаяся знатным кровопролитием и быстрым истреблением достойных мужей, на которых стоило возлагать надежды. А потому Тиндарей приложил невероятные усилия к тому, чтобы сватовство к женской части его потомства стало запоминающимся событием, во время которого все цари Греции приехали, чтобы соревноваться за честь получить их руку. Сначала Клитемнестру отдали замуж за Тантала, что сочли отличной партией, позволявшей сохранить давнего союзника Спарты на северной границе. Агамемнону, однако, тоже приглянулась Клитемнестра, о чем он и заявил, расправившись с ее мужем и новорожденным ребенком прямо у нее на глазах, прежде чем объявил ее своей женой, просто чтобы доказать силу своих чувств.

Однако главным призом была Елена, настолько прекрасная, что еще ребенком была похищена Тесеем и спрятана до тех пор, пока не достигла брачного возраста, а слава о ней очень быстро достигла таких размеров, что ее истинная внешность уже не имела особого значения. Значение имело лишь то, что кто-то другой хочет заполучить ее. Очередной герой. Очередной царь. И потому, чтобы доказать свою мужественность, чтобы показать, что первый знатнее второго, а третий могущественнее «вон того парня», чтобы пройти проверку на царское достоинство, теперь каждому необходимо было заполучить руку этой спартанской царевны. Это создало определенные сложности для Тиндарея, который надеялся как можно скорее выдать ее замуж за Менелая и тем самым гарантировать, что его первейший собутыльник получит трон Спарты после его смерти. Но внезапно все мужчины Греции притащились в Спарту, требуя еды и питья и весьма эмоционально доказывая, что «нет, серьезно, он был бы намного лучшим мужем».

Примерно в это время Одиссей, царевич с каких-то убогих, незначительных островов, предложил Тиндарею спасительный план: заставить всех женихов поклясться, что, кто бы ни стал мужем Елены, все остальные всячески поддержат и защитят его. Поскольку каждый из женихов свято верил в то, что именно он лучше всего подходит Елене, все они без сомнений дадут клятву, воображая, какую выгоду это им принесет. «Когда победить может только один, поразительно, сколько мужчин уверены в том, что станут победителями», – нашептывал Одиссей.

Это был отличный план, по мнению Тиндарея, и, когда Одиссей сказал, чего хочет в обмен на свою хитрость, пусть даже требование его было весьма дерзким и даже завышенным, царь был в таком отличном настроении, что не стал даже спорить.

– Что, Пенелопа? – удивился он. – Тебе нужна дочь моего брата?

– Именно, – подтвердил Одиссей. – Брак с такой знатной девицей, как она, станет великой честью для моего дома.

– Сначала Елену выдадим замуж, – уточнил Тиндарей, – а потом поговорим.

Я, конечно, посетила свадьбу Елены и Менелая, как и многие боги. Зевс как-то за ужином пригладил бороду и задумчиво произнес:

– Вижу, Елена собралась замуж за царевича Менелая. Отрадно видеть, что у молодежи все хорошо, – а затем скользнул лукавым взглядом по залу так, что присутствующие боги сразу поняли, какой именно реакции от них ждут.

Я, наверное, пошла бы в любом случае хотя бы потому, что, как известно, эта свадьба была одной из самых пышных, самых зрелищных, какие только могут устроить смертные, а на подобных мероприятиях всегда наступает момент, когда, стоит серебряному шару луны покинуть небеса, люди действительно позволяют себе расслабиться.

До свадьбы Елена видела Менелая всего раз. Все твердили ей, насколько силен, красив, храбр и вообще великолепен этот царевич и какая она счастливица. При первой встрече, еще до принесения клятв, она так нервничала, что едва на него взглянула, а он был так очевидно разочарован ее глупым хихиканьем и односложными ответами, что после отправился к одной из жриц моего храма, чтобы избавиться от тревог и провести совершенно потрясающую ночь с опытной женщиной, точно знающей, как вести себя с мужчиной. Менелай к тому времени уже был воином, сражавшимся на стороне своего брата. Его не интересовало покорение рыдающих девственниц, ведь можно было грабить города, убивать царей – побеждать в настоящих битвах.

В первую брачную ночь Елена лежала на постели из лепестков, получив от матери наставления, чего ожидать.

– Мужчина будет делать с тобой разные вещи, – объясняла тогда Леда, уставившись куда-то в пространство. – Как его жена ты должна позволить ему это.

В Елене уже начала пробуждаться женственность, и порой в животе что-то волнующе сжималось, а между ног становилось влажно. Клитемнестра тайком шепнула ей: «Вот так надо ласкать себя», и Елена была потрясена, напугана, заинтригована. Долгие месяцы она не решалась прислушаться к совету сестры, пока не дрогнула и не ощутила… то, чего, по ее убеждению, женщина ощущать не должна. Но все же она надеялась. Даже когда Менелай вошел в спальню и посмотрел на нее, лежащую на постели, с таким выражением, будто прикидывал высоту вражеской стены, она молилась. Молилась о радости, о наслаждении, о любви. И ее молитва была обращена ко мне.

Менелаю не потребовалось много времени, чтобы сделать свое дело. Он даже не поднял взгляда, чтобы проверить, означают ли ее тихие вскрики агонию или восторг. Ему это было ни к чему, ведь в браке обоим легче сделать вид, что – последнее. Когда он ушел, она заплакала, она думала о том, чем, несомненно, должен был стать этот опыт, – чистейшей, счастливейшей, чудеснейшей любовью. Я лежала рядом, гладя ее по голове и крепко обнимая.

«Моя хорошая, – шептала я, пока она успокаивала себя, пытаясь поверить, что ее жизнь еще будет полна радости и что она для мужа не просто красивая кукла, – я здесь. Ты не одна».

Елена забеременела с первого раза, и ее это радовало. Она клялась себе, что будет любить ребенка, но, когда родилась Гермиона, она взяла крошечный пищащий сверток на руки и… ничего не почувствовала. Кроме стыда, пожалуй. Стыда за то, что не любит малышку. За то, что провалилась и как жена, и как мать. Может быть, со следующим ребенком?.. Может, тогда она ощутит нечто большее. Менелай сказал, что после родов ему уже не так хорошо с ней в постели, и поэтому юная Елена день и ночь молилась в моем храме, умоляя меня сделать ее лучшей женой, лучшей любовницей, научить лучше доставлять удовольствие мужу.

«Любовь моя, – шептала я в ответ, – ты можешь быть лучшей женой на всем свете, но он все равно не станет почитать тебя».

Конечно, была еще эта история с яблоком, садами Гесперид и моим слегка необдуманным предложением Парису, троянскому царевичу. Мне до сих пор немного неловко, но что тут скажешь? В тот момент, с учетом всех обстоятельств, это не казалось такой уж плохой идеей.

Елена, достигшая двадцати двух лет, когда Парис прибыл в Спарту, все еще оставалась ребенком. И в этом было ее спасение, ведь вырасти она до женщины или матери, считала бы, что провалилась на обоих поприщах. Женщина должна удовлетворять мужчину. Мать должна любить своих детей. Но если ты все еще ребенок – что ж, тебя это не касается, ведь так?

Но вернемся к Парису – ах, Парис. Его растили пастухом, до того как признали царевичем, и потому в нем чувствовалось очарование лесов и полей, сырой шерсти и суровых ночей в холодных горах. Она никогда не встречала никого, подобного ему, и все же… и все же. Она помнила о долге. Помнила о правилах, управляющих ее жизнью.

«Но он такой красавчик, правда? – шептала я, когда она замечала, что он смотрит на нее поверх чаши с вином. – Когда он смотрит на тебя, кажется, будто он видит настоящую тебя внутри».

Я дала Парису слово, клятву, подтвержденную божественной силой, и должна была сдержать ее, несмотря ни на что. Даже у богов есть правила.

– Похоже, ты из тех женщин, – шептал Парис, – что прячут свои чувства глубоко внутри.

Эту фразу Парис частенько использовал в своих ухаживаниях. Все равно что сказать: «Вижу, ты иногда грустишь» или «Знаю, что, когда ты счастлива, ты смеешься». Вероятность того, что эти фразы не попадут в цель, практически равна нулю, но если ты – одинокая женщина, страдающая от острой нехватки общения, они наполняются глубочайшим значением и скрытым смыслом, а это довольно волнующе.

«Сделай это, – шептала я. – Сделай. Стань заметной. Стань женщиной. Стань свободной».

Парис, к его чести, оказался нежным любовником. Елена и понятия не имела, что такие бывают.

«Так вот каково это, – думала она, когда он смотрел ей в глаза и клялся всегда прислушиваться к ее словам, уважать ее желания, – наконец-то стать женщиной».

Глава 15

У Елены Троянской – точнее, у Елены Спартанской – две служанки, никогда не оставляющие ее одну. Их зовут Трифоса и Зосима. Они непохожи на прочих женщин во дворце Менелая. Его дворец полон плененных матерей, угнанных в рабство дочерей, избитых сестер, о которых он говорит: «Им ни к чему разговаривать, чтобы выполнять свою работу, так?» Если услышат, что рабыня говорит на языке Трои, ее ждет смерть; если услышат, что служанка слишком много болтает, ее ждут разные наказания, со временем становящиеся все суровее.

Трифоса и Зосима непохожи на этих женщин. На их спинах нет шрамов. Они надушены так же, как и их подопечная. Их туники мягкие и тонкие, они носят золото на запястьях и предплечьях. И когда Эос с Автоноей подходят представиться в качестве старших служанок Пенелопы, готовые услужить, готовые заверить, что высокая гостья будет обеспечена всем, что ей потребуется, Трифоса оглядывает Эос сверху донизу, цыкает и поворачивается к итакийской служанке спиной. На лице Эос вспыхивает возмущение, даже гнев. Но она тут же ругает себя за то, что позволила проявиться даже малейшему признаку раздражения, и лицо снова каменеет. Автоноя же просто улыбается уголком губ. Эти спартанские красавицы, выряженные в жемчуга и спесь, возможно, и считают, что стоят выше всех других служанок, даже в чужих домах, но Автоноя узнаёт раба, когда видит его, даже если официально о рабстве речи не идет. Она узнаёт в них женщин, ужасно гордящихся тем, насколько хорошо им удается выносить страдания, и с этим отворачивается, ведь Трифоса и Зосима больше не представляют для нее никакого интереса.

На людях Елена ослепительна, но скромна, она машет собравшимся, будто те здесь только ради нее, легко шевеля пальчиками, как если бы здоровалась с ребенком. Никто не машет в ответ. Наконец в момент просветления Медон толкает локтем одного из редких, крайне редких на Итаке мужчин, способных удержать щит и копье.

– Труби в рог и бей в барабан!

Рог звучит так, словно титан пускает ветры, но, во всяком случае, достаточно громко и торжественно, чтобы разрушить тишину, повисшую над замершей гаванью. Барабаны, старые и обвисшие, извлекаются только по большим праздникам, когда жрецы из храма Афины решают, что стоит поднять город пораньше и напомнить о том, какая именно богиня ему покровительствует.

Процессия направляется во дворец. У итакийцев явные сложности с порядком следования. Всем понятно, что Пенелопа, скорее всего, должна идти где-то в начале, но, увы, ей также надо быть где-то в конце, чтобы поддерживать вежливую беседу с Менелаем. К счастью, он берет это на себя.

– Фантастические у вас здесь места, – заявляет он, когда они проходят мимо рынка, воняющего рыбой, и вереницы покосившихся домишек, построенных один над другим, как в старом улье на кривом дереве. – Не поверишь, Одиссей, бывало, болтал о них без умолку. «О Итака, – говорил он, – чудесное место, сплошь море и небо». Особенно часто вспоминал небо, «золотое», твердил, «золотое»! А мы все – да-да, само собой, небо – это здорово, но что насчет ваших женщин, женщин; и знаешь что – у меня такое чувство, будто я с тобой знаком, отлично знаком, правда; боги, он так о тебе говорил, что казалось, будто ты с нами в тех дюнах.

Пенелопа осознаёт, что технически у Менелая были более долгие и, определенно, более насыщенные отношения с ее мужем, чем у нее самой. Она знала Одиссея всего несколько лет, прежде чем он уплыл на войну, причем большая часть этого времени уходила на знакомство с ее новыми обязанностями в качестве царицы: уход за оливковыми рощами, присмотр за овцами, основы выгодной торговли с поставщиками леса с севера – с редким романтическим ужином, вклинивающимся в ежедневные труды. В то время как Менелай просидел в дюнах бок о бок с Одиссеем больше десяти лет, поделенных на долгие периоды невыносимой скуки и ожидания хоть каких-нибудь событий и краткие вспышки жестоких, смертельно опасных боев. И то и другое помогает достичь крепких отношений, которых, если признаться себе честно, у Пенелопы с мужем не сложилось.

Это ощущение вызывает удивление, а точнее даже беспокойство.

– А твой дворец! Чудесно. Чудесно! Сразу видно мастерство, да? История! Прочие цари говорили: золото, мрамор, искусство – искусство! Но Одиссей утверждал, всегда утверждал, что дворец должен быть крепостью, производить правильное впечатление, сразу показывать, что у хозяина на первом месте, а это достойно восхищения, правда? Достойное восхищения упорство – вот то самое слово: упорство. Итакийцы чудовищно упорны!

За Менелаем следуют и другие помимо жены и ее служанок.

К примеру, его сын, возможно, царевич, но внести ясность в этот вопрос вряд ли удастся. Никострат следует за Еленой и ее служанками на вежливом отдалении, с копьем в одной руке и шлемом, прижатым другой. С первого взгляда трудно признать в нем сына Менелая: от матери-рабыни ему достались кожа цвета темного вина и густые широкие брови, которые, похоже, нависают все ниже, ниже и ниже. Но, узнав, что в нем есть кровь его отца, сразу начинаешь замечать родство: по изгибу носа, по маленьким ушам, по коротким, но мощным ногам. Отец испытывал к матери чувство, наиболее близкое к любви в понимании Менелая, наслаждаясь ее строптивостью, блеском глаз, остротой языка, пока однажды, сразу после того как они разделили ложе, она не заявила со смехом: «Не самая удачная попытка, да?» В ту же ночь ее обнаружили задушенной на ступеньках дворца.

Никострату было всего три, когда Елена сбежала в Трою, но даже в этом нежном возрасте он научился ненавидеть женщину, не являвшуюся его матерью. Ее побег лишь обеспечил ему формальный повод для ненависти. Любовь он считает чисто физическим явлением. Любовь – это секс. Секс – это сила. Сила покоряет слабых. Покорение – основа желания. Вот и все, что об этом известно Никострату.

Рядом с Менелаем – воин, глава его личной стражи. «Какая глупость, что мне нужна личная стража, – ворчит Менелай, – но спартанские старейшины настаивают, они, как старые клуши, трясутся надо мной, а потому вот – поздоровайся с Лефтерием. Поздоровайся с нашими дорогими итакийскими друзьями».

Лефтерий, ветеран Трои, воин, закаленный огнем и мечом, с длинными волосами, дикой гривой спускающимися по плечам, с содранными до мяса ногтями на сжимающей копье руке, говорит: «Здравствуйте, дорогие итакийские друзья». Ни один из дорогих итакийских друзей не находится с ответом.

Следующий – жрец. Его имя – Клейтос, и он совсем не спартанец. Все его тело состоит из углов, как если бы кто-то решил собрать человека из разномастных треугольников: колени и локти, ребра и ключицы, подбородок и даже заостренная седая бородка. К нему относятся с почтением, согласно его положению, но ему кажется, что с учетом всех обстоятельств этого почтения явно недостаточно. Он сопровождал Ореста в первые несколько недель, после того как царь покинул Микены, отправившись в свое неожиданное «паломничество». С самого начала пути он ворчал, недовольный, что им командовали там, а теперь так же недоволен, что им командуют здесь. Разве они не знают, кто он такой?

Конечно, он не высказывает ничего подобного Менелаю. Он зануда, а не самоубийца.

А рядом с ним наш старый знакомый, душка Ясон, с этим своим впечатляющим кадыком, который ходит вверх-вниз, могучими плечами и твердым подбородком. Последний раз мы встречались, дай-ка припомнить, в моем роскошном святилище под присмотром Ксантиппы, когда ты что-то так старательно скрывал, да? Дай поцелую тебя в щеку – пусть твое появление здесь, на Итаке, – это недобрый знак, но так приятно видеть старых друзей.

И это только некоторые из тех, кто направляется с пристани во дворец и о ком нам еще предстоит поговорить позже. Спартанцы изо всех сил пытаются устроить зрелище: идут в ногу, печатая шаг в едином ритме, – но изгибы и повороты узких, запутанных улочек отчасти портят драматический эффект, и к тому моменту, как последние воины отряда подходят к дворцовым воротам, они бросают бесплодные попытки и просто идут, как обычные люди в обычное место.

А сам дворец захлестнул водоворот приготовлений. Он и так едва не лопается от наплыва женихов, но сейчас – сейчас прибыл сам царь Спарты! Каждый угол нужно выдраить, каждую поверхность отскоблить, каждый закуток приспособить для размещения этих достойнейших гостей.

Менелай считает это лишним.

– Чепуха, чепуха! Ты и так уже столько вынесла – до меня доходят слухи, ты знаешь, женихи, женихи, какая неприкрытая наглость! Как будто тебе без них не о чем было переживать! Мы не будем в тягость, ни о чем не волнуйся, гляди, гляди!

Он щелкает пальцами и, не добившись немедленного эффекта, повторяет щелчок резко, нетерпеливо, готовый обрушиться на своих людей, когда два раба вбегают с сундуком и с глухим стуком ставят его на землю у ног Пенелопы. Менелай открывает его не торопясь, наслаждаясь тем, как тяжелая крышка откидывается на мощных петлях. У тех немногих зрителей, что видят его содержимое, вырывается вздох восхищения. Пенелопа рассматривает открывшиеся глазу богатства, но не прикасается к ним. Эти вещи не будят в ней суеверия: золотые блюда и серебряные кубки, клейменные убитыми мастерами Трои, ничем не отличаются от золота, украденного ее мужем у жителей Запада или награбленного ее свекром на Юге в давние времена. Но у нее как хозяйки есть определенные обязанности, а потому следует небольшая речь.

– Мой господин, мы не можем принять это, никак не можем, вы – наши гости, самые почетные, самые…

– Сестра, – рявкает он, перебивая ее резко, как будто полоснув лезвием, – ты примешь мой дар. – И тут же мысль, пусть запоздалая, но высказанная с широкой, довольной улыбкой и легким наклоном головы: – Пожалуйста. Это меньшее, чем мы можем отплатить за доставленные неудобства.

Само собой, Пенелопа с самого начала не собиралась отказываться. Ей нужно как-то содержать свое царство. Но ей также известно, что полная сокровищница может принести столько же проблем, сколько и их решений, и за сундуком, который уносят, внимательнее всего следят женихи.

Большая часть спартанцев встает лагерем на границе города или остается на кораблях. Нескольких, наиболее знатных, размещают в городе у семей, которые, даже приветствуя гостей, не смеют поднять на них глаза. Но, несмотря ни на что, к тому моменту, как послеполуденный бриз начинает дуть с юга, Пенелопа понимает, что вооруженных спартанцев в ее дворце больше, чем итакийцев. В итоге Эос озвучивает эти мысли, шепнув на ухо своей госпоже:

– Похоже, нас захватили.

Они наблюдают, как Елена устраивается в комнате Антиклеи, умершей матери Одиссея. Это действо требует невероятного количества усилий, ведь она прибыла с целой коллекцией всевозможных притираний и ароматов, собранных отовсюду, от верховий Нила до северных лесов варваров. В ее распоряжении зеркала из полированного серебра, сундуки с нарядами: для прогулок, для трапез, для отдыха и прослушивания приятной музыки – и масса приспособлений, никогда прежде Пенелопой не виденных, для создания сложнейших причесок.

– О, так вам это незнакомо? – спрашивает Елена у Пенелопы и ее служанок, которые с глупыми лицами стоят у дверей, ломая пальцы. – Что ж, полагаю, на Итаку новинки моды, как всегда, дойдут в последнюю очередь!

Она разражается смехом.

Этот смех – высокий, нервный щебет певчей птицы – настолько пронзителен, что заставляет присутствующих поморщиться. Он возникает и обрывается одинаково резко, как будто все веселье, захлестнувшее ее сердце, вдруг внезапно схлынуло.

– Я велю Зосиме научить некоторых твоих служаночек, если хочешь. О, Зосима! Зосима, где ты? О, вот ты где, боги, ты ведь не возражаешь? Я думаю, наши любезные хозяева будут просто счастливы узнать кое-что о волосах!

Действительно, возражает ли Зосима?

Она с неудовольствием поджимает губы, но не говорит ни да ни нет. Это, по мнению Пенелопы, невероятная грубость, но Елена ее, похоже, не замечает или не придает ей значения.

– Так, где же эта туника? О, потрясающе!

Пенелопе с трудом удается пробираться по собственному дворцу, не натыкаясь на очередную служанку, очередного гостя, очередного раба или воина. Она пытается попасть в свои покои, к кровати, изготовленной из оливы, но на каждом шагу ее останавливают, требуя внимания.

– Никострат недоволен своей комнатой, он утверждает, что должен быть рядом с Еленой, а Менелай говорит, что не может спать в бывших покоях Лаэрта, поскольку не хочет нанести урон чести старого царя, осмелившись…

– …Послали зарезать еще нескольких овец на пир, но они прибудут только завтра, потому что течения у Кефалонии сменились, и, даже если посыльный прибудет вовремя…

– …Наша последняя амфора масла, и я не знаю, что мы будем делать дальше!

– Спартанцы утверждают, что им нужно хранить броню и мечи в своих комнатах, но у нас нет комнат, где можно и уложить их спать, и разместить доспехи, если не считать нашей оружейной, но на мое предложение превратить оружейную в казарму они ответили, что внизу слишком темно и холодно, поэтому нам нужны пятнадцать масляных ламп, пять ящиков из порта и…

– Пенелопа! Ты не сказала мне, что Пилад здесь!

Менелай ловит ее, когда она пытается пересечь торжественный зал, где уже разожгли огонь для вечернего пира. Он нашел Пилада в толпе, дружески закинул на плечо микенца тяжелую руку и теперь ведет его к ней с таким видом, будто встретил давно потерянного брата.

– Пилад, когда мы с тобой виделись в последний раз? Ты такой преданный друг для моего племянника. Для меня очень много значит, что возле него есть люди, подобные тебе.

Клейтос, Ясон и еще два микенца в этом зале тихо стоят в сторонке, опустив головы, в окружении спартанцев. Само собой, спартанцы не стерегут их. Вовсе нет. Просто для Менелая очень-очень важно, чтобы обо всех их нуждах позаботились, а это значит, что они нуждаются в присмотре.

– Как Орест? – спрашивает Менелай, легонько сжимая плечи Пилада, словно собирается вытрясти какой-нибудь забавный секрет из его гневно раздувающихся ноздрей. – Я слышал, мой бедный племянник заболел, – ужасное дело! Он уже здоров, конечно?

– Когда я видел его в последний раз, царь был здоров, – отвечает Пилад.

Он бы встретился с Менелаем взглядом, если бы смог: немногим людям хватает на это смелости, но Пилад готов попробовать. Однако Менелай постоянно движется, движется без остановки, меряет шагами зал, словно что-то потерял и не может вспомнить что, таскает Пилада за собой, словно компаньона в этом эпичном домашнем походе. На то, чтобы сейчас остановиться, повернуться и встать лицом к лицу со спартанцем, требуется больше решительности и злости, чем Пилад даже со всей своей отчаянной храбростью может собрать.

– Хорошо, хорошо! Однако он не в Микенах? Я слышал, ни его, ни моей племянницы там нет вот уже несколько лун. Прости назойливого старика, но Орест мне так дорог, ведь он единственный сын моего брата, драгоценный, драгоценный мальчик. Брат всегда говорил мне, что, если с ним что-нибудь случится, я должен буду выполнить свой долг и проследить за тем, чтобы Орест был в безопасности. Семья – ты же знаешь, что такое семья.

Вот он снова, проблеск улыбки, похожий на вспыхнувшее масло. И пусть Пенелопа, заметив его, не вздрагивает, но руки на мгновение сжимаются в кулаки.

– Он посещает святилища богов, – удается произнести Пиладу, и каждое слово как камень для его онемевших губ, – чтобы получить светлейшее благословение своего правления.

– Отличный парень, отличный! Чудная идея. Мир и дружба – вот чего всегда хотел мой брат, о чем он мечтал. И наш парень действительно предан делу и правда собирается воплотить все это. А ты на Итаке потому, что?..

Пилад подыскивает слова, судорожно шаря вокруг взглядом, поэтому Пенелопа, неслышно вздохнув под затрепетавшим покрывалом, скользит вперед.

– Я, конечно, оставляю все дела чести и вопросы дипломатии советникам, избранным моим мужем, поскольку они намного мудрее и опытнее, но я была бы нерадивой хозяйкой, если бы не ценила торговлю серебром, янтарем и оловом, которую подданные моего мужа ведут с жителями Микен. И Спарты тоже, я полагаю? В подобном деле нет никакой стабильности: цена на эти товары то растет, то падает. И у меня сложилось впечатление, что Орест хочет убедиться, для всех ли сторон торг одинаково справедлив.

Менелай замер, прекратив мерить шагами зал, и впервые смотрит на нее: смотрит сквозь ее покрывало, прямо на нее, словно видит женщину, а не образ, нарисованный для него. На этот раз улыбка медленно расцветает на его лице, приподнимая уголки губ, и он отпускает Пилада, вместо этого направившись к царице Итаки. Протягивает руку. Она ее принимает. Теперь они движутся медленнее, словно он боится, что это хрупкое создание может подвернуть ногу.

– Сын моего брата – торговец, – размышляет он на ходу. – Когда я рос, мы просто брали все, что нам нужно, грабили, если приходилось, – но это в те времена. Троя – что ж, Троя собрала нас вместе. Союз царей. Принесенные клятвы. Пролитая кровь. И когда мы вернулись, я знаю, величайшим, самым заветным желанием моего брата стало то, чтобы грек снова не пошел на грека. Но эта «торговля» – даже вид делать не буду, что в моем солдатском уме найдется для этого место. Этим за меня занимаются другие: люди, которые лучше подходят для такой работы. Наверное, поэтому царь из меня ужасный.

– Ты – могущественный царь, – возражает она. – Герой.

– Я старею. – Вздох, почти жалоба. – Старик. Видишь этот живот? Слишком много мяса, старею, толстею. А когда подумаю о своем наследии, о том, что оставлю после себя… – Покачивание головой, очередной вздох. – Поэтому мне так важна семья. Моя дочь Гермиона – ты знаешь, что она была помолвлена с Орестом, еще когда они лежали в колыбели? Она должна была стать царицей Микен, но потом случилась вся эта история с сыном Ахиллеса, и все пошло наперекосяк. Мне ужасно стыдно за это, правда, но я знаю, что она всегда надеялась скрепить семейные узы на веки вечные, превратив Микены и Спарту в единое целое. Может быть, и Электра с моим Никостратом тоже… Конечно, это просто мечта старика, но… Что ж, со своими мечтами мы расстаемся в последнюю очередь, правда?

Лефтерий, капитан стражи Менелая, стоит в углу, ковыряется в зубах, расслабленно привалившись к стене с изображением Одиссея, таким образом заслоняя лицо итакийского царя, и усмехается при виде того, как работает его господин. Пенелопа – лед. Пенелопа – камень. В Спарте женщина, растившая ее как собственную дочь, брала ее за руку и шептала: «Никто, кроме тебя, не может тебе указать, что чувствовать».

На Итаке Антиклея, жена Лаэрта, мать Одиссея, в те дни, когда она еще не спилась до смерти, смотрела на свое отражение в воде и заявляла: «Никому нельзя позволять вкладывать слова в твои уста».

Антиклею обесчестили за день до того, как она стала женой Лаэрта, в отместку за грехи ее отца. На следующую ночь она сделала все, чтобы Лаэрт исполнил свой долг в супружеской постели, чтобы не возникло ни вопросов, ни проблем, ни необходимости кому-то что-то объяснять.

И вот ее невестка прогуливается рука об руку с Менелаем, царем Спарты, и, заставив себя отвернуться от усмешки Лефтерия, журчит:

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?