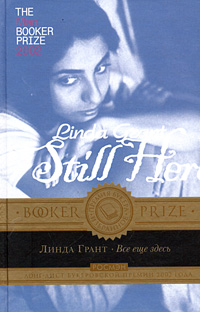

Текст книги "Все еще здесь"

Автор книги: Линда Грант

Жанр: Зарубежные любовные романы, Любовные романы

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 14 (всего у книги 21 страниц)

«Держу пари, он давно обо всем забыл, – говорил мне Сэм. – Сделай вид, что ничего не случилось. Потому что, Алике, в конце концов, это ведь так и есть».

Я заказываю кофе и булочку и сажусь рядом.

– Привет. Как дела в отеле?

У этого человека совершенно совести нет. На его лице – ни тени смущения!

– Заменил разбитое стекло. Сейчас работаем над крышей.

– А дальше что?

– Через несколько дней у меня назначена встреча с помощником этого Хамфриза.

– Сэм устроил?

– Да, мы пойдем вместе. Хочу покончить с этим раз и навсегда.

– А чем ты вообще занимался, пока меня не было?

– Ну вот, слетал в Чикаго, повидал семью.

– Хорошо. Как твоя жена?

– Она… у нее все в порядке.

Что это? Мне показалось – или и в самом деле какое-то колебание в голосе?

– Я была в Чикаго много лет назад.

– Хорошо знаешь Америку?

– Довольно прилично. Уехала туда после университета, несколько лет проработала в Мэриленде, а потом совершила большое путешествие – доехала автостопом до Калифорнии, через Монтану, Северную Дакоту и всякие такие места и так же, автостопом, вернулась обратно в Нью-Йорк.

– Господи! Если бы моей дочери взбрело в голову такое сотворить, я бы ее связал по рукам и ногам и запер в подвале!

– Что ж, я тебя, как отца, прекрасно понимаю.

– А неприятности у тебя были?

– Не без этого.

– Расскажешь?

– Легко. Однажды в Южной Калифорнии меня подвозил мексиканец. Ехала я из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско. Вот едем мы по шоссе, о чем-то болтаем – не помню о чем, наверное, о Никсоне, тогда как раз Уотергейт был в разгаре – и вдруг ни с того ни с сего он выхватывает нож и сворачивает на дорогу в пустыню, одной рукой крутит руль, другой размахивает у меня перед глазами ножом и орет какую-то чушь про то, что все el gringo ненавидят мексиканцев, но сейчас он им отомстит. Я просто поверить в это не могла. Мама родная, думаю, вот сейчас я умру. В двадцать один год, в пустыне, от ножа какого-то психа. И никто никогда не узнает.

– Боже мой! И что же?

– Я начала с ним разговаривать. Драться с ним бессмысленно, это я понимала, он гораздо сильнее меня, да еще с ножом. Что мне оставалось? Только его успокоить, попытаться переиграть его психологически. Так я и сделала. И у меня получилось: несколько миль спустя он остановил машину и выпустил меня.

– И после этого ты продолжала ездить автостопом?

– Естественно. А что мне оставалось? Кредитных карточек у меня в то время не было. Книжка туристических чеков – и все.

– А родителям позвонить не могла?

– Могла, конечно. Но не хотела.

– Почему?

– Потому что мне нужна была свобода.

– От родителей?

– Именно.

Стоит ли ему рассказывать, как задыхалась я дома под грузом двойного наследства – Ребиков и Дорфов? Помню другой случай: это было ночью, в Небраске. Мы доехали доразвилки: дальнобойщику, который меня подвозил, – в одну сторону, мне – в другую. Он высадил меня и уехал. Помню, я стою на обочине под темным куполом неба с огромными звездами и смотрю, как восходит луна. В первый раз тогда я увидела луну не плоской, а трехмерной, заметила, что часть ее прячется в тени. Я стою там – совершенно одна, безымянная, посреди такого дикого простора, какой прежде и вообразить себе не могла. В Англии простора не бывает: куда бы ты ни забрел, достаточно пройти милю-две – и наткнешься на человеческое жилье. А здесь можно много недель идти в любую сторону – и не найти приюта. Можно умереть здесь, посреди прерий, и много лет пройдет, прежде чем кто-нибудь найдет твое тело. Тогда-то я и поняла, что не создана для этой страны. Что во мне нет ничего американского. Я не способна начать жизнь с чистого листа: я вся – в истории, в корнях, в прошлом, в наследии иммигрантских семей, повторяющих каждый год: «Когда мы были рабами в земле Египетской».

– И долго ты путешествовала?

– Полгода.

– А потом?

– Потом вернулась и устроилась на работу в Лондонскую школу экономики.

– Как отец взрослой дочери, я от этой истории просто в ужасе, но, с другой стороны, не могу не восхищаться твоей энергией. Вот чего недостает моему младшему!

– А что с ним такое?

И он рассказывает мне о своем младшем сыне – хороший мальчик, добрый, покладистый, но совершенно ни к чему (прежде всего – к учебе) не проявляющий интереса. При слове «добрый» мне мгновенно вспоминается терапевтическая группа. Должно быть, думаю я, этот Майкл не думает о себе: он живет, подчиняясь непосредственным импульсам, как некоторые сиделки в доме престарелых, где прожила свои последние годы и умерла моя мать; я часто удивлялась, как им хватает терпения на то, что мне никогда не удавалось – просто быть рядом. Никогда не понимала, как у людей это получается. Не суетиться, не докучать старикам разговорами, не пытаться помочь, когда помочь нельзя, – просто сидеть рядом, держать за руку, молчать. Должно быть, такие люди обладают какой-то внутренней силой, позволяющей им просто быть собой, не стремясь непременно выразить свою сущность в действии. Но мне это чуждо: я не такая и вряд ли когда-нибудь такой стану.

Я его очень люблю, – говорит он, – и просто не могу смотреть, как он собственными руками губит свою жизнь. Ты не представляешь, как это больно. Такое может понять только отец.

– Но что, если отец, ослепленный любовью, не видит выхода? Ты не спрашивал себя, почему он непременно должен закончить школу?

– А чем он будет заниматься без образования?

– Предположим, у твоего сына особый дар, талант заботиться о других. Такие люди в обществе очень нужны. Им не так уж много платят, это верно, но работа для них всегда найдется. Санитары, сиделки, медбратья, социальные работники, работники детских учреждений. Не знаю, но, по-моему, тебе стоит подумать в этом направлении.

– Хм… Но даже для такой работы нужна квалификация, нужно кончить колледж.

– Куда спешить? Попробуй забрать его из школы на пару лет: пусть ухаживает за твоими родителями, думает, разбирается в себе, пусть поймет, хочет ли он посвятить этому делу жизнь. После этого он сможет вернуться в школу, получить диплом и поступить в колледж по выбранной специальности. По-моему, все просто.

Он молчит. Молчит очень долго.

– Джозеф?

– Как же я… Черт, какой же я идиот!

– Простая логика, Джозеф.

– Знаю, знаю. Не просто логика – военная логика!

– Что?

– Да нет, ничего.

– Ты сказал «военная логика». Ты служил в армии?

– Да.

– Во Вьетнаме?

– В Израиле.

– Ух ты!

Я потрясена. Солдат! Еврейский солдат! Лучше и быть не может! Прощай, Иззи, – сегодня ночью меня ждет новая фантазия!

Обед с кузеном Питером прошел невесело. Похоже, болтливость я унаследовала от Ребиков: Дорфы, как и моя мать, более сдержанны, скрытны и склонны к долгим молчаливым обидам. Выкрасив ногти киноварью, я позаимствовала у Мелани ее «Голф», заехала за Питером в «Атлантик Тауэре» и повезла его в «волшебное таинственное путешествие» по городу, которое мы обычно устраиваем приезжим. Сначала – за городскую черту, в Кальдерстонс-парк с огромными каменными атлантами и тремя параллельными аллеями – лаймовой, каштановой и буковой, мимо рододендроновых кустов, усеянных наивно-розовыми бутонами. В центре парка – киоск, в кото?ом мы с Сэмом еще детьми покупали мороженое «Уоллс» или «Лай-онс-Мейд» – три слоя крема, белый, розовый и коричневый, между двумя хрусткими вафлями (жалкое подражание американскому стилю – «у англичан, – так объяснял мне продавец, – совершенно нет вкуса к мороженому»). А вот на этой травке валялись мы под небом шестидесятых, благодаря судьбу за то, что родились в Ливерпуле, что покупаем себе сладости, игры и дешевую косметику в магазинчиках на Пенни-Лейн и знаем, что «Стробери Филдз» – не райские поля, усеянные земляничными ягодами, а прозаический сиротский приют всего в нескольких минутах ходьбы отсюда.

Я показала Питеру церковь со стрельчатыми окнами работы Берн-Джонса, на которых восседают ангелы, показала отделанные мрамором уборные в нашей филармонии, дала постоять в роскошной синагоге – ее три сине-золотых купола, усеянных звездами, видны издалека-в ярком утреннем свете. Провела по улицам желтых кирпичных домов, показала город мертвых под англиканским собором – сотню катакомб из красного песчаника, с узкими проходами, по которым проносят гробы. Показала во дворе собора могилки детей бедняков, а потом привела к нашей Мекке, нашему ирландскому Иерусалиму – собору Христа, Царя Небесного – бетонному цилиндру, увенчанному острыми шпилями, с психоделическими витражами вокруг алтаря и бронзовыми Христами работы Артура Дули, проливающими стальную кровь на бетонный пол.

За обедом Питер сообщил мне, что в Европе есть один человек, которым он по-настоящему восхищается: сильная личность, все было при ней – и мозги, и сила воли, – все, что нужно, чтобы противостоять всей этой нынешней гнили. (Боже, нет! Я, кажется, догадываюсь, о ком это он – пожалуйста, только не это!)

– Мэгги Тэтчер, ваша Железная Леди, и Рон Рейган – из них получилась команда на славу! Я оба раза голосовал за Рона, а потом за Буша.

Дальше разговор переходит на Клинтона и дело Ленински.

– Кошмар какой-то, никакой морали у этого человека, бедная его жена, ужасно.

Далее, такими же рублеными фразами, не оставляющими места для диалога, он сообщает, что Мэгги и Рон «спасли свободный мир, уничтожили коммунизм и навели порядок в экономике – вот за что я их ценю». Ест быстро и, кажется, без всякого удовольствия – просто, раз деньги заплачены, надо есть.

– Ну что, – спрашивает он, отказавшись от кофе, – закончили?

– Да, я закончила.

– Да нет, я говорю об этой ерунде.

– Какой ерунде?

– Вы что, издеваетесь надо мной? Дурачком хотите выставить?

– Да о чем вы?

– О том шоу, что вы мне здесь устроили.

– Каком еще шоу?

– Ну, эта экскурсия по городу. Прекрасно понимаю зачем – хотите мне показать, что вы здесь дома, а мы чужие. Свалились вам как снег на голову и еще чего-то требуем, так?

– Вовсе нет.

– Имейте в виду, меня вы не одурачите. О фабрике я все знаю.

– Конечно, и мы знаем, что вы знаете. Сэм сам вам все рассказал.

– У нас на эту фабрику такие же права, как и у вас.

– Верно.

– И провести нас вам не удастся.

– Мы и не собираемся.

– Да? Тогда зачем же подали заявление у нас за спиной и ничего нам не сообщили?

– Какое заявление? – Я снова сажусь.

– Вы прекрасно знаете, о чем я.

– Честное слово, не знаю.

– Вы сказали, что еще ничего не предпринимали. Так вот, это ложь! Я все выяснил! Вы подали заявление еще много лет назад!

– Да о чем вы говорите, черт возьми?

– Наши юристы все раскопали. Теперь-то мне все стало ясно!

– Слушайте, я вообще не понимаю, о чем вы! Заявление какое-то… Что за чушь?

– Следите за своим языком.

– Да идите вы к черту!

– Я не обязан сидеть здесь и все это выслушивать!

– Я тоже. Или вы объясняете, о чем идет речь, или я встаю и ухожу.

– То есть вы отрицаете, что подали заявление?

– Вот именно.

– Знаете, что такое Комитет по возвращению утраченного имущества?

– Разумеется. Они занимаются репарацией.

– Знаете, как это началось?

– Разумеется. С речи, которую я знаю наизусть. В пятьдесят первом году Конрад Аденауэр, канцлер ФРГ, выступил в парламенте и сказал вот что: «Немыслимые преступления, совершенные во имя немецкого народа, взывают к справедливости. Мы должны возместить ущерб, нанесенный как каждому еврею в отдельности, так и всему еврейскому народу. Мы, члены Федерального правительства, совместно с представителями еврейского народа и государства Израиль, разработали план возмещения материального ущерба, который, возможно, поможет смягчить память о неизмеримых моральных страданиях».

– А дальше?

– Дальше началась обычная бюрократическая волокита.

– Ваша мать обращалась в Комитет?

– Нет. Начинала собирать бумаги, но бросила. Отец ей посоветовал не тратить на это время.

– И я должен поверить, что она за всю свою жизнь так и не навела справки о том, что стало с фабрикой?

– Совершенно верно. Она и не могла ничего узнать, поскольку фабрика находилась в Дрездене, за «железным занавесом». На территорию Восточной Германии программа репарации не распространялась.

– А потом, после объединения? Когда рухнула Берлинская стена?

– Знаете, в то время мама была уже больна, и нам было не до этого.

– Значит, вы знаете, что пропустили срок?

– Какой срок?

– Я вам покажу, что мне написал мой адвокат. – Он достает из одного кармана очки, из другого – сложенный вчетверо лист бумаги. – Вот, пожалуйста. – Протягивает бумагу мне. – Читайте.

Я читаю письмо от адвоката Дорфов; вот что там написано:

После объединения правительство Германии приняло закон о возвращении имущества, национализованного коммунистическим правительством в бывшей Восточной Германии. Комитету по возвращению утраченного имущества удалось настоять, на включении в закон параграфа, по которому собственность евреев, экспроприированная или насильственно выкупленная в результате прихода к власти нацистов в 1933 году подлежит возвращению первоначальным собственникам или их наследникам. Нам сообщили, что срок подачи заявлений о возвращении собственности истек 31 декабря 1992 года.

Вы не представляете, что я при этом почувствовала! Облегчение. Огромное облегчение. Будто с плеч свалился тяжелый груз. Слава богу! Мама, милая мама, спи спокойно – мы уважаем твое последнее желание, но выполнить его не можем, между нами и твоей фабрикой стоит закон. Я знаю, что бы сказал папа, спящий сейчас рядом с тобой. «Вы ничего не можете сделать, – сказал бы он. – Закон против вас. Хватит биться головой о кирпичную стену. Неужели вам больше заняться нечем?» Теперь мы свободны, Сэм и я. Наконец-то (лучше поздно, чем никогда!) мы можем заняться поисками себя. Может быть, все-таки уехать в Америку? Принять предложение «Роз Розен»? Посвятить жизнь помадам, кремам и теням для век? И к черту историю! К черту нацистов! К черту евреев с их бесконечными горестями!

– …Но мои адвокаты выяснили также – и, позвольте вам заметить, выяснили без труда, достаточно было один раз позвонить во Франкфурт, – что незадолго до установленной даты заявление было подано и дело начато. Однако, согласно немецким законам, если имеются основания предполагать существование других наследников, то дело приостанавливается до их появления. Объясните, чего вы дожидались? Моей смерти?

– Что?!

Должно быть, мой ужас и замешательство совсем сбили его с толку. Он был в ярости: бледная физиономия побагровела, даже под реденькими белобрысыми волосами проступал багрянец, а очки он сжимал так яростно, что в любую минуту мог их раздавить. Однако мое изумление заставило его задуматься.

– Ну хорошо, назову имя, которое, возможно, освежит вашу память. Марианна Кеппен.

– Кто это?

– Это имя, которое вы использовали, когда подавали заявление. Зачем – не знаю. Наверное, надеялись, что я вас не раскушу.

Фабрика, в которую я никогда не верила, – мамина фантазия, сказка на ночь – вдруг прямо здесь, в ресторане на Хоуп-стрит, между двумя соборами, восстала из немецкой земли, выросла вновь – кирпич за кирпичом. Она реальна. В последние часы маминой жизни фабрика восстала из ее памяти живо и ясно, с такой силой, что сумела восстановить порванные нервные связи, воскресить из мертвых клетки мозга, разрушенные сгустками крови, вложила в недвижные уста послание о себе, заставила заговорить давно умолкнувший язык. «Я существую! Не смейте делать вид, что меня нет!» Как я посмела унизить мать, отрекаясь от ее прошлого? Невыносимый стыд падает мне на плечи, и впервые со дня похорон я разражаюсь слезами. Плачу навзрыд уронив голову на руки, оплакиваю мою бедную маму в ее холодной постели на берегу океана. Родилась 2 апреля 1924 года в Дрездене, Германия; умерла в ночь на 29 апреля 2000 года. Бедная моя мама.

– Извините, – говорит он, – но, право, не знаю, чем я вас так расстроил. – Достает из портфеля пачку бумаг, протягивает мне. – Вот, читайте сами.

«Mais gardez le sang-froid », – говорят во Франции. Я достаю пудреницу и подкрашиваю губы – это помогает мне снова стать собой, Алике Ребик, которая никогда не сдается. «Будь сильной», – учил меня отец. Смотри, папа, я сильная. «Никогда не забывай, что ты женщина», – учила мать. Мама, я никогда об этом не забываю.

– Питер, – сказала я. – Послушайте меня. То, что вы сейчас сообщили, для нас – и для меня, и для Сэма – совершеннейшая новость. Мы ничего не слышали о заявлении, мы понятия не имеем, кто такая эта Марианна Как-там-ее. Мы понятия не имеем, кто она такая, кто это вообще может быть. Я сейчас говорю чистую правду. Адвокаты «Роз Розен» фабрикой вообще не занимались: их интересовали только права на интеллектуальную собственность, надо было выяснить, не может ли кто-то предъявить права на формулу, поэтому они искали того аптекаря, что изобрел крем, и его потомков. Фабрика их не интересовала. Что же касается этой женщины – могу предположить только одно: это какая-то мошенница, самозванка. Хотя очень странно: насколько я понимаю, немецкие власти тем или иным способом проверяют законность притязаний, значит, они должны были установить, что она каким-то образом связана с нашими дедушкой и бабушкой и может считаться их законной наследницей. Это какая-то загадка. Мы должны выяснить, что происходит, и, думаю, самое разумное – объединить наши силы. Верно, Сэм – юрист, но он не по этой части. Его специализация – уголовные процессы, прежде всего мелкие правонарушения. У нас есть знакомые специалисты по гражданскому законодательству, один из них, Кевин Вонг, – старый друг моего отца, но такое дело ему явно не по плечу. Поэтому предлагаю вот что: мы обратимся в «Роз Розен» – не к менеджерам, а к сыну самой Роз, который сейчас ведет этот бизнес, я его знаю, он жертвовал деньги на один мой проект, – и попросим кого-нибудь нам порекомендовать. Питер сопротивлялся отчаянно: он все еще подозревал в «Роз Розен» заговорщиков, вознамерившихся лишить его законного наследства. «Слушайте, – сказала я, – чего вы хотите – чтобы они были с нами или против нас?» Я чуть покривила душой, намекнув, что, возможно, «Роз Розен» теперь, когда они продают наш крем, не прочь и фабрику заграбастать себе. Сами подумайте, говорила я, с одной стороны – могущественная корпорация, с другой – маленькие люди вроде нас с вами. Кто выиграет, если начнется процесс? В конце концов он сдался, и мы скрепили союз рукопожатием.

Выйдя из ресторана на солнечную улицу, он возвел глаза к Богу – сперва налево, к католическому собору, потом направо, к англиканскому, – и проговорил:

– Не понимаю, зачем вам сразу два?

К машине мы шли в молчании. Вдруг он подал голос:

– Хотите, анекдот расскажу?

– Конечно, хочу, – ответила я, хотя и вообразить себе не могла, какого рода окажется его чувство юмора, до сих пор он его совершенно не проявлял.

И он начал рассказывать длинный тоскливый анекдот про двух еврейских пчел, которые летят на бар-мицву на Пятой авеню, зная, что там их ждет угощение: блюда, полные лососевого и картофельного салата, шалла с маслом и всевозможные пироги; и вдруг одна пчела говорит другой: «Знаешь, надену-ка ермолку, а то как бы меня за осу не приняли!» Дойдя до этого места, он сам расхохотался.

(Здесь игра слов: английское слово «wasp» означает «оса» и в то же время является сокращением от « White Anglo-Saxon Protestant» – «белый англосаксонский протестант», самоназвание коренных американцев).

– На самом деле анекдот так себе, – заметил он, отсмеявшись, – просто в последние дни почему-то все время в голову лезет. Знаете, я сам иногда чувствую себя точь-в-точь как эта еврейская пчела, которую все принимают за осу.

– Почему же вы думаете, что похожи на пчелу?

– Пчела целыми днями собирает пыльцу с цветов, а потом превращает ее в мед. Вот и я так же. Работаю-работаю, и все, что получаю, обращаю в мед. Так же, как эти пчелы, люблю сытно поесть. Поэтому терпеть не могу дорогие рестораны: порции крошечные, а денег платишь уйму.

– По вам не скажешь, что любите поесть. Фигура у вас спортивная.

– Да, я от природы тощий. Лорен мне завидует страшно. Сама она целые дни напролет пропадает в спортзалах, а я хорошо, если раз в год сыграю в софтбол, но фигура у меня такая же, как в двадцать пять лет.

– А какое ваше любимое блюдо?

– Спагетти с мясом. Просто обожаю.

– Когда вы впервые увидели JIopен, вам не пришло в голову, что она похожа на лакомый кусочек?

– Точно! Так я и подумал.

– И какой кухни?

– Такой, что и знаешь, что заработаешь изжогу и расстройство желудка, а все равно ешь. Слушайте, я ведь понимаю, как это выглядит, когда человек в пятьдесят с лишним женится на молоденькой красотке. Вы, наверное, думаете, она меня подцепила?

– Честно говоря, да.

– Так вот, все было не так. Моя первая жена умерла двенадцать лет назад. Болела она долго, умирала тяжело. Я израсходовал всю страховку и уже готов был дом продать. А Лорен работала в косметическом салоне, куда Конни ходила каждый месяц делать прическу и маникюр. Лорен видела, как Конни толстеет от кортизона, который ей приходилось принимать, видела, что у нее выпадают волосы, и ей было больно на это смотреть, потому, что Конни всегда гордилась своей внешностью. Это Лорен посоветовала ей подобрать парик: принесла каталог париков, помогла выбрать и подстригла, чтобы он больше ей подходил. Когда Конни перестала выходить из дому, Лорен приходила к нам домой и делала ей маникюр и педикюр в ванной. Наконец Конни уже и с постели вставать перестала – а Лорен приходила к нам со своими инструментами каждую неделю. Бесплатно. Ни цента за это не брала. И в больницу к Конни она приезжала и причесывала ее буквально за день до смерти, а когда Конни умерла, Лорен приготовила ее к погребению. До сих пор не знаю, почему она так привязалась к Конни – бывают у женщин такие странности, которых я не понимаю и никогда не пойму, – но точно могу сказать: то, что она делала, Конни помогало лучше всяких лекарств. Вот почему я на ней женился. Я ее не люблю – по крайней мере, не так люблю, как Конни, и, думаю, она это понимает; но у нее были в жизни свои проблемы, о которых говорить не стоит, а со мной она наконец-то нашла тихое пристанище.

– Понимаю. Но почему вы мне об этом рассказали?

– Вдруг сообразил, как мы с женой должны выглядеть в ваших глазах. А мы ведь все-таки, несмотря ни на что, одна семья. Братьев у меня никогда не было, детей тоже – хоть мы и старались. Родители давно умерли, никаких родственников в Америке нет. Вот вдруг и подумалось: у меня ведь никого нет, кроме жены и этих Ребиков. Даже друзья один за другим выходят на пенсию и перебираются во Флориду. А у вас есть дети?

– Нет.

– С ними веселее, без них спокойнее.

– Да, все так говорят.

– Знаете, хотел бы я уметь плакать так, как все. Не могу. Слезы кончились, когда умерла Конни.

– Понимаю, – говорю я, не зная, что еще сказать.

– Два года я жил как во сне. Не смеялся, почти не разговаривал. Когда ел, не чувствовал вкуса: что ни возьму в рот – словно резину жую. А потом будто ожил. Теперь опять наслаждаюсь вкусной едой, а на досуге пытаюсь создать компьютерный генератор анекдотов.

– И как, получается?

– Ничего не выходит. Анекдоты-то он рассказывает, только смеяться мне не хочется.

–

На следующий день я села за стол, положила перед собой немецкий словарь и начала писать письмо Марианне Кеппен по дрезденскому адресу, который мне сообщили из Комитета. За первым письмом – второе, за вторым – третье. Никакого ответа. Вообще ничего. Письма падают в пустоту.

– Знаешь, – сказал как-то Сэм, пристально глядя на меня, – надо кому-то туда съездить, постучаться к этой женщине в дверь и выяснить, кто она такая и чего хочет.

– Я даже знаю, кто должен этим заниматься. Ты.

– А пока что, может, разберете наконец вещи в доме вашей матери? – подала голос Мелани.

Продать дом, где прошло наше детство, было немыслимо. «Давай продадим дом», – сказала Мелани три года назад, как раз когда я переехала во Францию. «Нет, – твердо ответил Сэм. – Пока мама жива – ни за что».

Мелани написала мне. Я написала в ответ: пусть решают сами. Тогда она позвонила.

– Ты понимаешь, что мы платим налоги за дом, который стоит заколоченным? А ведь эти деньги могли бы пойти детям. Их хватит, чтобы оплатить ребятам отдельное жилье.

– Мелани, – сказала я, – денег у нас полно. Открой чековую книжку и купи каждому из детей по дому. Но, если Сэм хочет сохранить мамин дом, пусть так и будет.

– Значит, ты меня не поддержишь?

– При чем тут – поддержу, не поддержу? Это дело Сэма. Если он не хочет продавать дом, в котором вырос, значит, и не надо. Спорь с ним, уговаривай его, если хочешь, но я вмешиваться в это дело не буду.

– Это твое кредо, верно, Алике? – сказала тогда Мелани. – Ты никогда ни во что не вмешиваешься!

И повесила трубку. Месяц спустя она прислала мне открытку с извинениями, а я написала в ответ, что обижаться тут не на что.

Но теперь мама умерла, уже два месяца она лежит в могиле.

– Это аморально, – говорит Мелани, – держать пустой дом, когда столько бедняков ночуют на улицах. Если уж ты непременно хочешь сохранить дом, сделай из него приют.

– Но это семейный дом. До нас в нем жила какая-то семья, так должно быть и дальше.

– Тогда продай.

– Да, надо продать.

– Но сперва вам придется туда съездить и разобрать вещи.

– Не сейчас, хорошо? Я пока не готов.

– К чему? Послушай, ты никогда не будешь готов. Это тяжелое дело, надо быть совсем бессердечным человеком, чтобы делать его спокойно.

– Я не совсем бессердечный.

– Я тоже. Да, я купила двести пакетов для мусора – как ты думаешь, этого хватит?

И однажды утром, вскоре после этого разговора, мы с братом выезжаем с подземной автостоянки и направляемся в сторону острова Мэн по Стрэнд-стрит, затем по Уоппинг и Челонер-стрит, потом – налево по Парламент-стрит, вверх по Парк-роуд к Эгберту, а у Эг-берта наша машина сворачивает к реке – к дому, где прошло наше детство. Газа и электричества здесь нет, а вот вода в водопроводе еще есть. Мелани заглядывает сюда время от времени, следит, чтобы дом не заселили тараканы или осы, чтобы его не облюбовали бродяги и наркоманы; открывая дверь ключом Сэма, она вспоминает другой дом, в котором родилась и выросла она сама, – теперь там живут другие люди, и чужой человек спит в спальне, где маленькая Мелани в пижаме с кроликами лежала и прислушивалась, ожидая шороха-ключа в замочной скважине, возвещающего, что папа пришел с работы домой. Она снова чувствует запах жареной рыбы на кухне, снова ощущает под рукой холодный мрамор камина, снова видит себя в зеркале семнадцатилетней – на ресницах у нее дешевая тушь, в голове мысли о Сэме Ребике, который на этой неделе запустил руку ей в трусики и сунул палец туда, откуда каждый месяц течет кровь. Ей некому рассказать об этом, и она рассказывает мне, отчаянно краснея, не находя слов, но изнывая от жажды хоть с кем-то поделиться – ведь матери у нее не было, мать ее умерла не так, как свекровь, – внезапно, от сердечного приступа, который Мелани всегда считала болезнью отцов, а не матерей; Этта Харрис шла по Теско и, когда ей стало нехорошо, оперлась о стенку стоявшего троллейбуса, но троллейбус поехал, и, оставшись без опоры, она рухнула лицом вниз, а когда ее привезли в больницу, было уже поздно. Было ей всего шестьдесят два. Манни, на три года старше ее, оставшись один, не выключал свет по вечерам и всю ночь просиживал перед телевизором, листая футбольный раздел

«Эха». «За ним всю жизнь ухаживали женщины – сначала мать, потом жена, и, оставшись в одиночестве, он сразу очень постарел и опустился. Ходил с прожженными дырами от сигарет на брюках, а однажды заснул с сигаретой и устроил пожар».

Раз в месяц сюда приезжает газонокосилыцик и подстригает траву перед домом, чтобы неухоженная лужайка не уродовала улицу и не портила вид из соседских окон. В глубине сада цветет гортензия – новые побеги на старых стеблях. Несколько дней назад прошли обильные дожди: трава растет буйно, и одуванчики высоко поднимают желтые головы.

– С чего начнем?

В доме пять спален. Гостиная с французскими окнами, выходящими в сад. Чердак. Подвал. Чулан. Большая модернизированная ванная. И кухня, которую модернизировать не успели.

– Да тут одного дня не хватит, – говорю я. – А возможно, и двух, и трех.

– Точно. Чем раньше начнем, тем раньше кончим. Так с чего?

– С кухни.

Кухня осталась такой же, какой была в сороковых, потому что мама не слишком-то любила готовить. Правда, она обожала принимать гостей – но для этого нужны не хромированные кастрюли, не скороварки, не посудомойки, овощерезки и прочие хитрые приспособления. Для этого нужна посуда. Обеденные сервизы «Ройял-Далтон»: бело-зеленые тарелки с узкими золотыми каемками, суповые, мелкие и десертные, а кроме того, разливательные ложки и судки для соуса; чайные сервизы «Ройял-Альберт» с цветочным рисунком – чайные чашки, блюдца, тарелочки для пирожных, чайники, сахарницы, молочники; бокалы для вина, рюмки для шерри, тумблеры для виски, крошечные рюмочки для ликера, все из чистого хрусталя. И каждый набор – не меньше чем в четырех экземплярах, потому что отец, из уважения к братьям и сестрам, настоял на том, чтобы у нас был кошерный дом, а в кошерном хозяйстве один набор посуды используется для мясной пищи, другой для молочной, еще два – для празднования Пасхи (один для мяса, другой для молока) и еще один – раз в год, для первого ужина после праздника Йом-Кипур, когда разрешается пост. Сэм принес с собой коробки и старые газеты. Мелани позвонила в службу уборки помещений. Что оставить, что выбросить? Что отправится в черные полиэтиленовые мешки и закончит свой век на помойке?

– Алике, фарфор тебе нужен?

– Нет. А Мелани?

– Она сказала, нет. А хрусталь?

– Несколько штук возьму. Тебе что-нибудь нужно?

– Нет, мы с Мелани из такого старья не пьем. Час спустя – упакованы и заклеены пятнадцать коробок.

– Займемся шкафами с едой, – говорит Сэм.

На полках продуктовых шкафов мы обнаруживаем: муку, сахарную пудру, сахар, сахарозаменитель, рис, сухой тмин, сухую мяту (все – сильно поеденное молью), нераспечатанные запасы печенья («Рич-Ти», «Дайджестивз», «Райвита», крекеры с кремом), банки ананасов в собственном соку, фасоли, быстрорастворимых супов, тунца, сладкой кукурузы, растительное масло, бутылку ванилина, три пакетика корицы, вустерский соус, табаско (многие продукты просрочены лет на десять); в ларе с мукой найдены две сотни фунтов в вышедших из обращения пятифунтовых банкнотах, в пакете сахарной пудры – кольцо с бриллиантом. Кольцо Сэм кладет себе в карман, мятые, траченные молью банкноты с головой королевы – в бардачок автомобиля.

Мы трудимся в поте лица своего, разбирая по кирпичику здание, возведенное тридцатидевятилетним браком наших родителей и нашим собственным детством; мы выбрасываем противень, на котором мама жарила пироги, горшок, в котором варила курицу для супа (обычное блюдо штетлов – его любил отец), потому что мама знала, что настоящая жена должна готовить, должна быть хорошей хозяйкой, должна весь день проводить у плиты, чтобы накормить мужа и детей, должна посвятить себя дому. «Но что значит это домашнее рабство, Алике, по сравнению с тем, что ждало меня в Германии – лагерь, каторжный труд, пуля в голову, когда я ослабею и не смогу больше работать» – так она могла бы сказать мне, но никогда этого не говорила, никогда не заговаривала о том, чего ей удалось избежать, предпочитая вспоминать о льняных скатертях матери, о кружевных наволочках и запахе отцовской трубки.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.