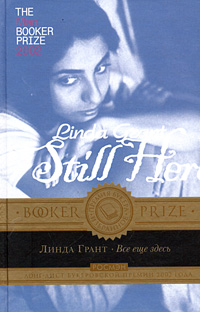

Текст книги "Все еще здесь"

Автор книги: Линда Грант

Жанр: Зарубежные любовные романы, Любовные романы

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 8 (всего у книги 21 страниц)

Должно быть, все эти годы ее мучили неотвязные воспоминания о фабрике – двухэтажном кирпичном здании на выселках Дрездена, где тридцать молодых немок в накрахмаленных белых халатах, с волосами, тщательно зачесанными назад, раскладывали по баночкам крем и болтали о том, о чем обычно болтают девушки: о парнях, нарядах, кинозвездах. Порой во время обеденного перерыва бабушка сама приносила им пирог или домашнее печенье; мама помнила и рассказывала нам, как они – die hubschen jungen deutschen Madchen – смеялись и болтали с полным ртом. Особенно хорошо запомнилась ей управляющая фабрикой, высокая, строгая на вид дама в темно-синем костюме и белой блузке, всегда без единого пятнышка; она твердой рукой управляла всем производством, начиная от смешивания ингредиентов и кончая наклеиванием на флакончик ярлыка, с которого улыбалась миру юная золотоволосая красавица с сияющим румянцем – портрет истинной арийки. Звали управляющую Марианной; маму она всегда встречала очень сердечно, хвалила ее цвет лица (бабушка никогда не была щедра на похвалы), и в день рождения мама порой получала подарки и от Марианны: то куклу, то книгу, то букетик бархатных фиалок.

В дорогу с собой бабушка дала маме шесть флакончиков «VioletteSchimmer», в отдельном саквояжике, тщательно обернутых в коричневую бумагу, – и наказала ни в коем случае не пользоваться кремом, пока маме не исполнится шестнадцать. («Ни днем раньше, ни днем позже». – «Но почему?» – «Потому что сейчас кожа у тебя детская, процесс старения еще не начался. Но едва он начнется… А пока – ничего, кроме воды и мыла».) Утром в мой шестнадцатый день рождения мама повела меня в ванную, скупо освещенную тусклым октябрьским солнцем, наполнила раковину, проверила пальцем температуру, протянула мне флакон с кремом.

«Выдави немного на руку и нанеси налицо», – сказала она.

Для меня это, разумеется, был не первый раз – я украдкой лазила в мамин крем с тех пор, как научилась отвинчивать крышку флакона. Но на этот раз на руку мне выдавилось что-то непривычное. Это даже кремом нельзя было назвать – скорее, смазкой: липкая зеленовато-желтая масса с запахом ментола, хорошо знакомым мне по детским простудам. Пахло и чем-то еще, незнакомым. Точный химический состав маминого крема мне неизвестен, знали его лишь мои родители, химик – приятель отца, да теперь еще фармацевты из «Роз Розен», которые купили у нас рецепт, переименовали крем в «Клин Финиш» и заплатили достаточно, чтобы я могла уединиться во Франции со своими геранями.

Когда я нанесла на лицо крем, мама научила меня втирать его в кожу, массируя лицо особыми движениями: сперва – вдоль бровей, дюйм за дюймом продвигаясь по бровным дугам, затем – по щекам сверху вниз, до самой нижней челюсти, потом так же по подбородку и наконец – шею, осторожными мелкими движениями, начиная с местечек за ушами. Такой массаж, сказала мама, удаляет «токсины» и избавляет лимфатическую систему от отложений, из-за которых лицо со временем тяжелеет и кожа становится тусклой. Но и это, разумеется, еще не все. После массажа мама смочила в раковине белую фланельку, отжала, велела мне приложить к лицу и глубоко дышать через нее не меньше пятнадцати секунд. На лицо мне легла пахучая ментоловая маска; только по вздыманию и опусканию фланелевой ткани можно было догадаться, что я еще жива. Наконец последний шаг – сняв с кожи остатки крема, хорошенько выполоскать фланельку в холодной воде и снова приложить к лицу. Испокон веков матери с большим или меньшим успехом посвящали дочерей в тайны женственности. Моей матери это удалось блестяще, хотя ей самой шестнадцатилетие принесло переживания совсем иного свойства – бабушка отобрала у нее четыре из шести флаконов для себя, и с тех пор до самой бабушкиной смерти они почти друг с другом не разговаривали.

Не знаю, что разглядел отец в двадцатидвухлетней Лотте Дорф; быть может, его привлекла ее хрупкость, уязвимость, неотступная душевная боль, которую он, прирожденный врач, надеялся излечить. Хорошей горничной из нее не получилось, и после войны хозяева с радостью от нее избавились. Мама ходила на какие-то вечерние экспресс-курсы по машинописи и библиотечному делу, но работу нашла другую – один из благотворительных фондов помощи беженцам взял ее к себе переводчицей. Она жила одна в ГолдерсТрин, у родителей в Вест-Хэмпстеде бывала очень редко. Во время краткого ухаживания она рассказала отцу историю дрезденской фабрики и показала опустевшие флаконы из-под крема, который растягивала как могла: пользовалась им не каждый вечер, как положено, а только раз в неделю. Но в начале сорок пятого ему пришел конец. Папа взял у нее флаконы и отнес их знакомому химику, одному из тех «крутых жидов», что по вечерам и воскресным дням ходили драться с возродившимися после войны фашистами. Химик взял пробу вещества, оставшегося на стенках флаконов, исследовал его состав и написал формулу. Так возродилось семейное дело Дорфов.

От ее детства ничего не осталось. Родительский дом (насколько ей было известно) снесен, на его месте возведена многоквартирная бетонная коробка; да и сам Дрезден, отрезанный от нас «железным занавесом», уже не тот город, в котором она когда-то, держась за бабушкину руку, первый раз шла в школу. Все осталось там, в предвоенной Германии, в счастливом мире, где мама еще не чистила чужое серебро, дедушка не делал педикюр богатым евреям, дядя Эрнст еще жил со своей младшей сестренкой душа в душу, и боль и горечь – все было еще впереди. И с этим ушедшим миром связывал ее только флакончик крема. Только годы спустя я наконец поняла смысл этой последней просьбы. Из могилы до нас донесся голос матери: «То, что когда-то принадлежало нам, все еще здесь. Найдите и верните наше достояние». Но что сталось с фабрикой (или с работницами, что когда-то болтали и смеялись, набивая рты бабушкиным печеньем), мы не знали.

Итак, на новом месте мама начала семейное дело заново. Сперва поделилась кремом с золовкой, потом – с ее подругами, и с подругами подруг и так далее, пока, уже в конце пятидесятых, на последних страницах женских журналов не начала появляться скромная реклама «Крема Лотты» (новое название ему придумал отец). А в шестидесятых наш крем уже продавался в крупных универмагах: в ливерпульском «Хен-дерсоне», манчестерском «Кендал Милне», лондонском «Дерри и Томе». В конце концов попал он и в «Харродз», и продавщицы в белоснежных кофточках, перетянутых изумрудными поясками, наставляли покупательниц в использовании крема теми же словами, что и мама меня. Но все мои воспоминания относятся к детским годам, когда мама еще надписывала ярлычки от руки своим летящим почерком, а после школы мы с Сзмом, высовывая от усердия языки, наклеивали эти ярлычки на стеклянные флаконы. Вся наша семья посылала «Крем Лотты» в мир, чтобы мир стал немного красивее. Помню, как мама сидит допоздна над бухгалтерскими книгами, в радостном изумлении следя за тем, как растет на глазах ее маленькая империя, как доход от ее крема начинает многократно превышать доход от врачебной практики отца (по определению невысокий – ведь отец лечил бедняков). Такой я и помню маму. Запах эвкалиптового масла. Голова, склоненная над столом. Перьевая ручка. Поцелуи – не «почему» и не «за что», а просто так.

– Это за то, что я сегодня хорошо себя вела?

– Милая, я бы тебя целовала, даже если бы ты вела себя ужасно.

– А ты меня обнимешь?

– Конечно. Иди сюда.

– Только, чур, не щекотать!

– Не щекотать? Вот хорошо, что напомнила! Где там твой животик? Щекотики-щекотики схватились за животики…

– Ой, мама, хватит!

– Ну ладно. А теперь ты меня поцелуй.

– М-м-м!

Любовь в нашем доме была нерушимым законом. Я засыпаю; мама сидит у моей кровати – и вдруг я открываю глаза оттого, что теплая ладонь ее ложится мне на лоб.

– Что, мама?

– Извини, милая, не удержалась. Поцелуй меня. Она наклоняется ко мне, поочередно прикладывается щеками к моим сонным губам.

– Мама, обними меня.

В дверях появляется отец в пижаме.

– Объятия и поцелуи – вот для чего создан мир.

– А теперь спи, милая. Спокойной ночи.

– Спокойной ночи, мама, спокойной ночи, папа.

– Спокойной ночи, маленькая.

– А Сэма ты поцелуешь?

– Конечно. Все в этом доме получат поцелуи, которые им причитаются.

А еще мама говорит:

– Какая же ты у меня хорошенькая! Вырастешь – мужчины от тебя глаз не отведут!

– Правда?

– Конечно, правда. Вот подожди – сама увидишь.

– Не бойся быть непохожей на других, Алике, – это уже папа, – не бойся, что кого-то смутишь или разочаруешь. Всегда говори то, что думаешь. Не бойся сражаться за то, во что веришь. Помни: никто не может тебя унизить, кроме тебя самой. Если будешь следовать этим правилам, то не совершишь в жизни ошибок.

– Саул, – вмешивается мама, – ты, кажется, забываешь, что у нас не мальчик, а девочка. Чем ты забиваешь ей голову? Как она, по-твоему, с такими-то правилами найдет себе мужа?

И потом, за закрытыми дверями:

– Что ты ей сегодня наговорил? Это же ужас какой-то! Так дочь растить нельзя. Это плохо кончится.

– По-твоему лучше таскать ее по магазинам и мазать ей лицо косметикой?

– Не понимаю, что ты имеешь против косметики.

– Ладно, оставим это.

– Мне страшно за ее будущее.

– Не бойся. Бояться тут нечего. У нее все будет хорошо.

– Да кто такую девушку замуж возьмет?

– Любой мужчина в здравом уме сочтет за честь стать мужем такой женщины.

– Но в ней нет ни капли женственности!

– Да, пока она – девчонка-сорванец, но с возрастом это пройдет.

– Надеюсь, ты прав.

– Оглянуться не успеешь, как она начнет прихорашиваться и интересоваться мальчиками.

– Что ж, посмотрим.

Они так и не поняли – ни отец, ни мать, – что «интересоваться мальчиками» я начала едва ли не раньше, чем говорить. Совсем малышкой, как многие девочки, мечтала выйти замуж за своего отца. Но, увы, он был уже занят – в его сердце безраздельно царила мама, потомку нищих восточноевропейских luftmenschen, должно быть, представлявшаяся почти высшим существом. Ведение дома он целиком отдал в ее руки – так поступает большинство мужчин, но он позволил маме превратить наш дом в настоящий музей и, когда к нам приходили родные или друзья, водил их, словно экскурсантов, из комнаты в комнату и гордо демонстрировал антикварную мебель, в поисках которой мама без устали рыскала по городам близлежащего Чешира. Ее вкус, происхождение, обаяние, манеры – вот перед чем он не уставал благоговеть, а на душевную травму, причиненную ей так внезапно оборвавшимся детством, на боль, горечь родительского предательства, кошмары, страхи и неврозы смотрел как на болезнь, которую он – доктор Саул – должен излечить любовью.

– Знаете что? – сказала Мелани.

Мы втроем сидели на кухне; она, поднявшись на стремянку, протирала полки в шкафу, снимая и снова ставя на место старомодные коробки сыпучих продуктов и банки консервов. В облегающих джинсах и тенниске, да еще и со спины, Мелани выглядит совсем девчонкой: есть в ней особая подростковая сексапильность, свойственная не до конца развившимся женщинам. Как видно, евреи бывают очень разные: есть пышнотелые – потомки мясных коров с польских полей, столетиями добревших на черном хлебе и каше, но есть и сухонькие, поджарые, происходящие, быть может, от хилых и болезненных детей, которых любящие родители, полагая, что обычных бедствий, приходящихся в те времена на долю евреев, они не перенесут, растили втайне, в темных задних комнатах, на Талмуде и белом цыплячьем мясе.

– Мы все знаем, – ответил Сэм. – А что?

– Знаете, что говорили за спиной о вашей матери?

– Кто говорил?

– Йентас. Ее называли «немецкой сучкой». Говорили: «Немцы все одинаковы – все они сволочи». Бедная ваша мама, помоги ей Бог, словно с неба на нас свалилась и взбаламутила весь Ливерпуль. Все слушали Эла Джолсона – она слушала Мендельсона. Все ходили на «Звуки музыки» – она ходила на Чехова. Нет, ни слова не говорила об Эле Джолсоне или «Звуках музыки» – зачем, когда все и так было понятно? Понятно с того дня, когда она отказалась покупать билет на благотворительной лотерее. Помнишь, Сэм? Ты купил и выиграл открытку с зеленолицей китаянкой, а она просто открыла сумочку и дала десять шиллингов, да так торопливо, словно ее тошнило от одной мысли участвовать в этом позорище, да еще, пожалуй, что-то выиграть. Вот после этого с ней в Ливерпуле все было кончено.

– Да брось! – говорю я. – Мужики ее просто обожали. Я и приехать не успела, как старик Леви мне все уши прожужжал о том, какая она была куколка.

– Мужики – да, конечно. Они на нее смотрели как на кинозвезду: все равно тебе не достанется, но помечтать можно. А вот женщины – другое дело: они ее просто не выносили. Моя мать выросла на Браунлоу-Хилл, в четырнадцать лет бросила школу и пошла работать на швейную фабрику; знаешь, что она говорила о твоей матери? Ее послушать, так Лотта Ребик была вообще не еврейка. Что ж она за еврейка такая, если ее родители не жили в Польше и не приплыли сюда на корабле вместе с Браславскими, Розенблаттами и Гинз-бергами? Кто она вообще такая? Кто ее знает? С кем она сидела за одной партой в школе на Хоуп-Плейс? С кем играла во дворе на Девон-стрит? В каком бомбоубежище пряталась в сорок первом? На ком женаты ее братья, за кого вышли сестры? Никто ничего о ней не знает. Все мы знаем, что поколение наших родителей стыдилось холокоста, они не хотели об этом говорить, не хотели ничего знать, даже названия для этого не придумали. Можно было говорить о чем угодно – об Израиле, о поездке в Эйлат, о том, как храбро наши сражаются на Синае, – только не об этом. И вдруг в городе появляется человек, который-то испытал на собственной шкуре! И как появляется! Как жена Саула Ребика, нашего принца, о котором мечтали все ливерпульские девушки!

Порой я думаю, что не Сэм «снизошел» до Мелани, а она до него. Что напрасно она растратила себя на замужество и воспитание детей. И удивляюсь тому, что теперь, когда дети уже выросли и не требуют ее забот, она не бросит нашу умирающую общину и не уедет в Лондон. Иметь такие мозги, такой ясный и безжалостный взгляд на вещи, и не сделать ничего, чтобы как-то его использовать, – это, по-моему, преступление.

– Неужели ты не понимаешь? – воскликнула она, едва я открыла рот. – Она всю жизнь прожила в изгнании. Твой отец твердил ей, что однажды вы уедете в Америку, а сам и не собирался покидать Ливерпуль – здесь была его любимая работа, дело его жизни, он считал, что не вправе бросать бедняков. А твоя мать так и застряла на полдороге. Бог свидетель, если бы она попыталась остаться немкой, ее бы просто съели живьем. Но и стать своей для ливерпульцев не могла. Да и как, если она никого здесь не знает, не знает, кто с кем в родстве, не понимает, как рассадить гостей на свадьбе или на бар-мицве? Ни слова не знает на идише и не понимает, о чем шепчутся у нее за спиной. А эти женщины, Сэм, они были жестоки к ней, страшно жестоки, прежде всего, конечно, потому, что ей, а не им достался Саул Ребик. А она, бедняжка, все мечтала, упрямо и глупо мечтала, что однажды вы сядете на корабль и уплывете в Нью-Йорк, где она сможет быть такой же, как все. Сможет наконец-то стать иммигранткой, а не беженкой.

– Откуда ты все это знаешь? – спрашиваю я.

– Она мне рассказала. Вскоре после медового месяца. Ваш отец был на работе, а я бродила по дому и наткнулась на нее. Она слушала Бетховена и плакала навзрыд. Заметив меня, вскрикнула от испуга, потому что Бетховена она слушала тайком и очень боялась, что об этом кто-нибудь узнает. Немцев все так ненавидели, что ее бы за это просто сожрали. Помнишь, Сэм, когда ты поступил в университет, она подарила тебе перьевую ручку с Монбланом – эту ручку она заказала в Германии. В первый раз за все эти годы Лотта Ребик позволила себе купить что-то немецкое. А потом услышала, как одна женщина в «Куперсе» – Лотта покупала там кофе, настоящий кофе в зернах, а не растворимый, не «Кэмп», такого она не пила, – так вот, покупая кофе, она услышала разговор двух женщин в рыбном отделе. Женщины говорили о ней, и одна сказала другой: «Откуда нам знать. Может, она вообще никакая не еврейка?» Лотта рассказала мне об этом, а потом говорит: «Да, я немка!» Просто выкрикнула эти слова. Она не могла вытравить из себя Германию, не могла и не хотела, понимаете? Конечно, она хотела вернуть фабрику, все эти годы об этом мечтала, потому что фабрика стала для нее символом Германии, символом немецкого в ней самой, того, что ей приходилось прятать и подавлять до конца жизни.

И, высказавшись, она снова забирается на стремянку и принимается с грохотом сгружать с верхних полок лари с мукой, раздутые банки томатов и бутылочки с засохшей ванильной эссенцией, купленной много лет назад для так и не испеченных пирогов.

– Сэм, – говорю я, – ты об этом знал?

– Знал. Не все, кое-что.

– И никогда не говорил.

– Случая не было. Я узнал, когда ты уже не жила дома.

Но почему же мама так и не предъявила права на свою немецкую собственность? О фабрике не говорю – за ней захлопнулся «железный занавес»; но ведь можно было обратиться за репарациями, и ей бы выплатили все, что причиталось. Однажды вечером, придя домой, папа нашел маму за пишущей машинкой; сжимая в губах сигарету, она неуверенно выстукивала письмо. Не дежурную любезность очередному восхищенному покупателю, нет, это было письмо в Бонн. Тогда он сел рядом, снял ее руку с клавиатуры, сжал в своей и сказал: «Взгляни, Лотта». Он показал ей две фотографии, на каждой – по ребенку. На старшем из снимков, тридцать первого года, – семилетний Уильям Смедди на заднем дворике родительского дома на задворках Скотленд-роуд: ноги у него безнадежно искривлены рахитом, потому что в пище мало кальция и совсем нет витамина D, а еще – хотя этого на снимке не видно – у него конъюнктивит, или, как в то время говорили, «красноглазие», оттого, что в доме отродясь не водилось носовых платков и, видно, не один раз ему случалось вытирать лицо какой-нибудь вонючей тряпкой. А вот он же, Уильям Смедли, много лет спустя, в собственном доме в Хейлвуде, с тремя спальнями и садом, а рядом стоит его сынишка, пятьдесят первого года рождения; выходит, сейчас ему семь, как отцу на первом снимке. «Но ты только взгляни на него, Лотта. Парень буквально пышет здоровьем, уже достает отцу чуть не до плеча, а скоро, пожалуй, его перерастет. В школе он получает бесплатное молоко, когда был маленьким, пил апельсиновый сок, он постоянно на воздухе, живет в опрятном, чистом доме, спит в отдельной комнате, а когда вырастет, получит хорошую работу на заводе „Форд“. Так подумай, Лотта, стоит ли тратить время и силы на письма в Бонн, когда денег у нас полно, когда у нас растут прекрасные дети и еще столько можно сделать для того, чтобы люди стали здоровее и счастливее. Взгляни еще раз на эти снимки, Лотта, и скажи. Поверь мне, Лотта, незачем тебе вспоминать о Германии», – снова и снова повторял он.

А она мягко отвечала: «Саул, ты, как всегда, прав». Я-то с тем же Сэмом разговариваю совсем иначе. Мне легче язык себе откусить, чем согласиться с тем, с чем я не согласна. Это свойство у меня отцовское. Помню, как папа пугал наших друзей-подростков, забегавших на огонек. «Давайте-ка поспорим, – говорил он, – предлагайте любую тему на выбор».

Вот и сейчас мы с Сэмом начинаем спор, и тянется он несколько часов, пока наконец Сэм не говорит мне:

– Знаешь что, надо бы нам посоветоваться с Джозефом Шилдсом. Он в Германии два отеля построил. Знает, как там делаются дела.

А Мелани, бросив на меня суровый взгляд поверх очков, добавляет:

– Только не забывай, Алике, что он женат.

В 1984 году из бассейна в Альберт-Доке откачали двенадцать футов наносов и снова пустили туда воду. На дне дока красуется теперь карта Англии, выкрашенная в зеленый цвет; на ее фоне делает ежедневный прогноз погоды диктор из новостей «Гранада телевижн» (офис их находится в бывшем здании конторы Альберт-Дока); прогнозы его мрачны и поэтому всегда сбываются. Из окон квартиры моего брата и сейчас видна та драга под названием «Мерсийский мореход», что вычерпывала из бассейна грязь, – вон она снует взад-вперед по заливу, огибая песчаные отмели. Исследование течения вод и того, что лежит под водой, – наука тонкая, быть может даже философская. Мы живем на берегах Мерси: напоенная дождями, бурно мчится она со склонов Пеннин и размывает себе русло так, что пойма ее в самом широком месте составляет не меньше трех миль в ширину, хотя ближе к морю сужается до мили. Вблизи от моря, под холмами из красного песчаника, она встречается с другим потоком, и вместе они в часы прилива образуют пруд. Этот-то пруд и стал нашей первой гаванью.

Море в Ливерпуле приходит и отходит быстро, и много столетий бросать якорь в нашей гавани было опасным занятием; но постепенно река вымывала каменное ложе берега, гавань становилась глубже, и больше кораблей появлялось со всех частей света: перевозчиков угля из Глазго и Ньюкасла, шхун из Норвегии, Голландии, Дании, Фландрии, Испании, Португалии, с Балтики, из Гамбурга, океанских трехмачтовых парусников из Вирджинии, Мэриленда, Новой Англии, Пенсильвании и прочих английских колоний в Новом Свете. Эпохой расцвета для Ливерпуля стали времена Георгов. Золото текло рекой, город рос, как на дрожжах. Ливерпуль – западные ворота Великой Империи. Власть. Самоуверенность. Самоупоение. Скачки. Табак. Хлопок. Рабы. Здесь спустили на воду первый корабль, способный плыть без парусов и весел. Сюда проложили первую в мире пассажирскую железную дорогу. Тридцать одна миля рельсового пути. Мосты. Набережные. Тоннели в скалах. Черные моряки привезли в Ливерпуль свою музыку. В двадцатом столетии они везли через океан Бесси Смит, Бо Дидли, «Мадди Уотерс», Джона Ли Хукера, Большого Билла Брунзи. Продавали пластинки за наличные на пристани и на Аппер-Парли и Грэнби-стрит, где моряки из Нигерии и Золотого Берега оседали, обзаведясь женами. Джон Леннон покупал эти пластинки и слушал их у себя в пригороде, и над Ливерпулем звенел пронзительный блюз – тот, что потом, преобразившись, вернется в Америку под именем «ливерпульского стиля». Здесь я танцевала до упаду под «Джерри энд Пейсмейкерз», под «Билли Джей Крамер энд Да-котас», под «Мерсибитс», под «Свингин Блю Джине», под «Серчерс» и «Формост» и с вечера занимала очередь в магазин грампластинок Эпстайна за первым диском «Битлз».

Доки отделены от города двухполосным шоссе под названием Стрэнд. Стрэнд идет через Бутл, затем сворачивает вправо, входит в Мерсийский тоннель и через десять минут езды вновь выныривает на поверхность земли где-то в графстве Чешир, но нам, ли-верпульцам, это уже неинтересно. Бутл – место серьезное. Если не умеешь постоять за себя, лучше туда носа не показывать. В этом городе царит матриархат, сохранившийся со времен, когда мужчины по многу месяцев пропадали в море и все хозяйство ложилось на плечи жен и матерей; но и у этого города есть свои слабые места, и в одну из таких щелей просочились Ребики. Три дня в неделю моя золовка Мелани ездит в Бутл, сидит в Женском центре и уговаривает, умоляет, умасливает местных девушек пользоваться таблетками, или спиралями, или чем угодно, лишь бы повысить средний возраст деторождения в Бутле хотя бы лет на пять – до совершеннолетия. Она знает все их отговорки. Знает, что скажет священник, точнее, что наговорит мамаша, если заподозрит, что ее дочь готова преступить ватиканский моральный кодекс, и не перестает удивляться тому, как причудливо преломляется в головах у этих людей католическая мораль. Они могут нарушать разом все десять заповедей, могут убивать, воровать, лжесвидетельствовать, поклоняться любым ложным богам, каких только показывают по телевизору, но, когда речь заходит о таблетках, свято повинуются голосу Папы Римского. «Сидит такая напротив меня и говорит: „Ну как же, ведь я попаду в ад!“ А я ей отвечаю: „Если не будешь предохраняться, залетишь, и тогда ад тебе раем покажется!“ А она: «Ой, миссис Ребик, да ведь с первого раза залететь нельзя!

И потом, Кевин мне обещал, что вовремя вынет!» А я: «Да-да, все они так говорят».

У самой воды стоят наши три грации: Ливер-билдинг, Кьюнард-билдинг и Мерсийский док, а чуть позади – собор Святого Николая; все вместе они составляют впечатляющий вид, в двадцатом веке сделавшийся визитной карточкой Ливерпуля. До тридцатых годов здесь шла надземная железная дорога, под которой портовые рабочие укрывались от дождя; по ней люди ездили на работу и с работы. Кажется, в мире было всего две надземные железные дороги – у нас и в Чикаго; когда Сэм сказал об этом Джозефу Шилдсу, тот так и открыл рот. А по другую сторону шоссе был надземный конвейер, соединяющий склады сахарного тростника Тейта и Лайла с доком Хаскиссона. Пейзаж здесь благообразием не отличается: высокие кирпичные стены, огораживающие склады, чтобы у пешеходов не возникало искушения что-нибудь стянуть, и никаких деревянных конструкций: случайно брошенная спичка могла спалить целые состояния в тюках табака или хлопка. Ничто в окрестностях ливерпульской гавани не призвано радовать глаз.

По другую сторону деревянных ворот воздух напоен запахами древесной стружки, цемента, мужского пота. Прямо перед собой я вижу канаву футов пятнадцати в ширину, через которую перекинут деревянный настил: теперь понятно, откуда ноги растут у слухов о рве! А по ту сторону рва устремляется в небо конструкция, которой, судя по всему, предстоит стать пятиэтажным зданием. Стены у него бетонные, но окна-балконы, глубоко утопленные в ниши, придают отелю некий налет средневековости. Бетонные плиты одеты покрытием из стекла; но стекло не однотонно, куски его, пригнанные чуть под углом, отличаются по размеру и форме и причудливо отражаются друг в друге. Крепления из нержавеющей стали удерживают их вместе. Затейливые изломы стекла радуют глаз.

Я осторожно перехожу через сухую канаву и приближаюсь к дверному проему. Джозеф, в джинсах и голубой рубашке-поло, спорит здесь с каким-то парнем в костюме, парадоксальным контрастом к которому кажутся длинные рыжие волосы, перетянутые резинкой. Только один человек в Ливерпуле может до сих пор ходить с «хвостом»… и я знаю этого человека!

– Вине!

– Алике! Много лет тебя не видел. Ну, иди-ка сюда, поцелуй меня!

Я, чуть наклонившись, целую его в небритую щеку.

– Так и не постригся?

– Еще чего!

– Что ты здесь делаешь?

– Строю отель для твоего приятеля.

– Так ты подрядчик?

– Ну да. Откуда вы с Джозефом друг друга знаете?

– Через Сэма. Они ходят в один спортзал.

– Я читал в «Эхе» о вашей матери… Очень сожалею. Наверное, мне следовало прислать открытку.

– Спасибо, не нужно.

– А вы откуда друг друга знаете? – спрашивает Джозеф.

– Я училась в школе с Мэри, сестрой Винса.

– Да, наша Мэри. Она всегда была умницей.

– Она здесь, в Ливерпуле?

– Ну что ты! Уехала на юг поступать в университет и так и не вернулась.

– Кажется, хотела изучать Маркса?

– Точно. Знаешь, карьеру она сделала фантастическую. Возможно, скоро станет ректором.

– Рада за нее.

– Спасибо. Если у нее получится, мама вывесит на нашем доме флаг.

– А твоя мама все еще живет в Святой земле?

– Конечно. Хотел купить ей бунгало поближе к реке – не согласилась.

– Она живет в Израиле? – спрашивает Джозеф.

– Слушай, почему это американцы говорят «Из-ре-эль», когда произносится совсем не так? – говорю я.

– Не знаю. Никогда об этом не задумывался.

– Мама однажды была в Израиле несколько лет назад. Наша церковь организовала им экскурсию, они ездили целой группой. Привезла нам оттуда набор открыток, крест из оливы и фляжку с водой из моря Галилейского. Теперь нам приходится всякий раз, как она приходит в гости, выставлять эту фляжку на каминную полку. Гордится она ей невероятно. Говорит, купила воду у какого-то парня чуть ли не прямо в Гефсиманском саду. Кармен – это моя жена – держит фляжку в целлофане, чтобы не запылилась. Но, на мой взгляд, Святая земля – это несколько улиц вокруг Дингла. Они все носят библейские названия. Мы выросли на Исаак-стрит.

– Домики там безупречно чистенькие, и снаружи, и внутри.

– Да что там! Джозеф, видел бы ты, в каком месте жила Алике! Просто Букингемский дворец, растак его! Мы с отцом были там пару раз, заходили за Мэри, когда она шла к Алике после школы. Нас приглашали в гостиную, угощали шикарным шоколадным печеньем и разрешали мне посмотреть мультики по цветному телику. До сих пор помню!

– Я думала, ты хочешь стать парикмахером.

– Нет, парикмахером стал наш сын. А ты как? Все преподаешь?

– Нет. Ладно, Вине, скажи-ка лучше, что ты думаешь об этом отеле? Только, чур, говори откровенно!

– Откровенно? Алике, это будет нечто!

– Слышал, Джозеф?

– Мне можешь не объяснять.

– Не признаешь ложной скромности?

– Не признаю. По-моему, скромность – национальная английская болезнь. Как и стремление в любом споре выслушивать обе стороны.

– Слышала, Алике? Неужели ты ему спустишь?

У Винса аж глаза загорелись от предвкушения доброй схватки. Ну, сейчас он посмотрит, как его подружка Алике – та самая Алике – острый язычок, что за словом в карман не лезет, что еще в первом классе

умела отбривать здоровенных парней, – разделается с этим янки!

Но мне не хочется спорить. Я просто смотрю на Джозефа и глупо улыбаюсь. Остается только поднять лапки кверху, сдаюсь, покоренная его силой и уверенностью в себе!

– Видишь? Она со мной согласна.

Я достаю из сумочки сигарету, но Джозеф тут же выхватывает ее у меня.

– Ты что, свихнулась?

– Здесь нельзя курить?

– Ни в коем случае! Вокруг полно горючих материалов!

Я подмигиваю Винсу:

– Что ж, будем молиться, чтобы сюда не ударила молния.

– У нас и без молний проблем хватает.

– Я слышала.

– Так что, хочешь зайти внутрь и посмотреть?

– Конечно, хочу!

Мы входим, стуча сапогами по бетонному полу, и почти сразу попадаем во внутренний дворик без крыши. Перед нами раскинулся еще один ров, а за ним вздымаются к небесам новые стеклянные стены.

– Когда мы закончим, – говорит Джозеф, – здесь будет сплошное стекло и бетон.

– А что это за углубления в полу?

– Бассейны. Для воды. Когда я увидел Альберт-Док, то подумал, что непременно надо сделать к этому какую-то отсылку. В центре отеля у меня будет квадратный бассейн, в водах которого отражаются стеклянные стены, а он, в свою очередь, отражается в стенах. Вода внутри, вода снаружи, вода со всех сторон.

– Ага, рвы!

– Вот именно. Все в этом городе приходит из-за моря – значит, и отель должен быть окружен водой.

– Потрясающе!

По бетонной лестнице без перил он ведет меня на второй этаж.

– Прошлой ночью кто-то явился сюда с кувалдой и разнес следующий пролет. Вот, смотри.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.