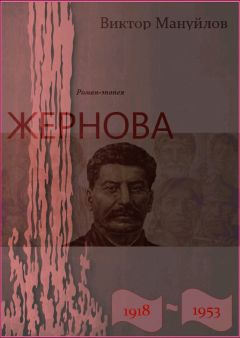

Текст книги "Жернова. 1918–1953. Книга двенадцатая. После урагана"

Автор книги: Виктор Мануйлов

Жанр: Историческая литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 11 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]

Глава 25

Малышев и Дитерикс отошли от ларька шагов на сто, когда их догнал сменный мастер из их же литейного цеха по фамилии Олесич. Он тоже пил пиво возле ларька, но в разговоре участия не принимал, держался в стороне, хотя и прислушивался к тому, о чем говорили рабочие с немцем.

Олесич догнал их и пошел рядом, будто и с завода они ушли вместе, пиво пили вместе, а он лишь задержался, и теперь они опять могут идти вместе и продолжать прерванный разговор. И заговорил Олесич так, словно этот разговор продолжил:

– Оно, конечно, людям интересно, что оно и как, а только что ж – человек он человек и есть, хоть тебе немец, хоть тебе кто. А то пристанут – и давай! В Германии у меня тоже случай раз был… Стояли мы в Берлине, в парке ихнем, Фридриххайн называется…

– О, Фридрикс Хайн! – воскликнул Дитерикс, услышав знакомое название.

– Во-во, в этом самом Фридриксе. Ну, значит, стоим. В том смысле, что война кончилась, кругом гражданские немцы, бабы… Ничего у них, промежду прочим, бабы случаются. Пайку покажешь, говоришь: «Ком» – она и шагает. Чистенькие, аккуратненькие, не то что наши. Приведет в дом, тут тебе душ, сама тебя помоет, постель чистая, простыни и все такое. Ну, и так далее… Да-а… Стоим, значит, и подходит к нам один старый такой фриц. В очках! И вот такие вот патлы! – тронул Олесич пальцем воротник своей сатиновой в полосочку рубахи. – Трясется весь… от старости в смысле, и начинает нас пытать… по-своему, естественное дело: что про что, ни один хрен не разберет. Вот я и говорю: чего человека пытать, если он ни бельмеса по-русски не понимает? Ну ладно бы там на производстве: вагранка, конвейер, то да се…

– О, да! Конвейер есть стары… Как это по-русски? – Дитерикс с надеждой посмотрел на Малышева, но тот даже бровью не повел. – Конвейер есть стары механисмус. Очень плёхо. Зер шлехт.

– Ну, и я ж про то говорю! – подхватил Олесич и зачастил дальше: – А чтобы за жизнь рассуждать или про политику, так тут промеж себя ни хрена не можем разобраться, а чтобы еще тебе и немец…

– О-о, да! Политик есть ни хрена! – подтвердил Дитерикс и похлопал Олесича по плечу.

– Правильно, Франц! – одобрил Дитерикса Олесич. – Анекдот есть такой. Встречаются Трумен и Черчилль и думают, как бы им Россию одолеть. Думали, думали и ничего не придумали. Решили спросить у этого… у эмигранта… Ну, значит, у того, кто из плена не вернулся со страху и у капиталистов остался, – пояснил Олесич. – Так, говорят, мол, и так, и что в таком разе делать? А ничего не надо делать, отвечает им бывший наш Иван. Надо им – нам то есть – посылать продукты и всякие шмотки. И все задарма. Русские работать бросят и начнут заниматься политикой. Все! Аллес! Ферштее? Нет, отвечают, не ферштее. Вы, говорит им наш бывший Иван, несколько лет их покормите да поодевайте, а потом сразу раз! – и отрежьте. Они все и перемрут. Потому как работать отучатся. Вот так-то. А то еще есть анекдотик…

Но они дошли уже до перекрестка, где дороги их расходились: Дитериксу сворачивать налево, Малышеву – направо, а Олесичу топать прямо.

– А чего, Франц! – оборвав себя на полуслове, неожиданно предложил Олесич. – Ком ко мне нах хаузе! Я кабанчика третьего дня прирезал: колбаса – вурст по-вашему, – шкварки. Ферштее?

– О, я, я! Понимать. Колбаса, чкварки… Что есть чкварки?

Олесич, схватившись за живот, залился мелким дребезжащим смехом. Даже Малышев – и тот добродушно заулыбался.

– Шкварки – это есть… – Теперь уже Олесич с надеждой глянул на Малышева.

– Даст ист швартен… одер гриибен, – перевел Малышев.

– О, я понимать! О, эта есть вкусна! Это есть оч-чень вкусна! – в восторге вскричал Дитерикс, потирая руки.

– Так я про что и говорю! – обрадовался Олесич. – Угощу тебя этим самым швартен. Шнапс имеется. Зер гут шнапс имеется – водка! И ты, Михаил, тоже пойдем. А то вместе работаем, а чтобы посидеть за столом, по душам поговорить – этого у нас нету. У Франца, сам знаешь, ни семьи, ни приятелей, ему ж, поди, тоска зеленая дома сидеть. Я ж понимаю. По-человечески если…

– Чего это вы вдруг? Праздника вроде никакого… – подозрительно глянул на мастера Малышев. – Да и хозяйка еще неизвестно как посмотрит на таких гостей.

– Да ты, Михаил, за хозяйку не беспокойся: она у меня вот где, – показал маленький кулачок Олесич, и Малышев внутренне улыбнулся, зная Олесичеву жену, втрое массивнее своего тщедушного мужа. Олесич, однако, заметил насмешливую искорку в глазах слесаря и заторопился пуще прежнего: – А главное – немцу удовольствие доставим. Они ж до свинины дюже падкие. Для них шнапс и швайне – первейшая еда. Так что я от чистого сердца. Честное слово! – И, обращаясь к Дитериксу: – Франц, ком нах майн хауз – ко мне то есть (Олесич ткнул себя пальцем в грудь). Колбаса эссен, швартен эссен, шнапс тринкен[18]18

Шнапс тринкен – пить водку.

[Закрыть]…

– О-о! – воскликнул Дитерикс в восторге от предвкушения угощения и с надеждой глянул на Малышева.

Дитерикса не столько прельщало само угощение, как то, что впервые за время пребывания в России его приглашали в гости, что, наконец, не надо идти в опостылевшую квартиру и, разбирая шахматные этюды, убеждать себя, что все идет хорошо, что ему не на что жаловаться. К тому же отказаться от приглашения было бы верхом неприличия. Если его приглашают, следовательно, он становится здесь своим человеком, перегородка, отделяющая его от русских, наконец-то стала рушиться, и было бы глупо с его стороны эту перегородку удерживать. В то же время Дитерикс полагал, что идти к мастеру Олесичу он может только вместе с Малышевым, который как бы станет свидетелем, что он, Дитерикс, ничего себе такого не позволял и вел себя в гостях вполне лояльно по отношению к властям и местным порядкам.

– О, Микаэл, – умоляюще протянул руки к молодому рабочему Дитерикс. – Маленьки фергнюген есть гроз фергнюген[19]19

Гроз фергнюген – большое удовольствие.

[Закрыть]. Я извинять и благодарить.

– Ну, ладно, пойдем, – с явной неохотой согласился Малышев и постарался улыбнуться, но улыбка получилась кривая: не умел Малышев врать, не научился.

Дитерикс разразился бурным потоком немецких слов, а с узкого лица Олесича спала напряженность ожидания. Он засуетился, мелко потирая ладони и восклицая одно и то же:

– Дас ист есть гут! Дас ист есть гут![20]20

Дас ист есть гут – это есть (есть) хорошо.

[Закрыть]

Глава 26

Идти в гости вот так, в поношенном и затертом костюмчике, купленном на толкучке, Дитерикс отказался наотрез. Он только заскочит на минутку домой, переоденется и тогда пожалуйста.

Втроем они свернули к этээровским домам. Четыре двухэтажных дома из силикатного кирпича, построенные недавно, стояли несколько на отшибе, окруженные развалинами других домов и пустырями, заросшими пыльной лебедой и полынью. Чуть дальше громоздились мрачные останки школы имени Героя Советского Союза летчика Леваневского, далее – пялился во все стороны черными глазницами окон дворец культуры, еще дальше, на взгорке – универмаг, всё – одни стены, изуродованные и обгоревшие. А между универмагом и дворцом еще несколько серых двухэтажек, в которых еще живут интернированные немцы, в основном молодежь, занимающаяся разборкой развалин и строительством.

Дитерикс затащил Олесича и Малышева в свою квартиру на втором этаже, но дальше крошечной прихожей гости не пошли и, пока хозяин переодевался, переминались с ноги на ногу и оглядывались.

– Да-а, обстановочка не очень, – заметил Малышев, трогая рукой самодельную вешалку.

– А зачем ему? – удивился Олесич. – Поработает еще с годок и – в свой фатерлянд. А там все есть: американцы понавезли.

– Чего это он вдруг к американцам попрется? – нахмурился Малышев. – Он, если вернется, то в Восточную.

– Оно, конечно, так, – заюлил Олесич, – а только рыба, как говорится, ищет где глубже, а человек, где лучше. Это мы живем по идейным соображениям, а он – немец, у него другие понятия.

– Ну и что, что немец? Маркс тоже был немцем…

– Маркс-то? Маркс был евреем. Об этом еще Ленин говорил, – не моргнув глазом, поправил Олесич. – А только это когда было – Маркс-то! Они, поди, про него давно уж позабыли. Их, немцев-то, Гитлер с Геббельсом так распропагандировали, что просто жуть. А нам теперь надо наоборот: поставить их обратно на идейный уровень. Вот я про что толкую. В Германии, скажем, мы тоже этим делом занимаемся, – понизил голос Олесич. – По части пролетарской сознательности и интернационализма. Ты, кстати, в каких войсках служил?

– В саперных, – ответил Малышев, все еще с трудом переваривая сказанное Олесичем.

– Понятное дело: саперы – они как бы на задней линии, а пехота всегда впереди, под знаменем, поэтому ей приходится разбираться, кто, значит, враг, а кто ни то ни се – гражданский одурманенный человек.

Олесич говорил теперь не спеша, с достоинством много повидавшего и повоевавшего человека, знающего себе цену, но Малышев слушал его с недоверием, будто этот человек приписывает себе то, что принадлежит другому.

Вообще говоря, Олесич Малышеву не нравился. Он не мог сказать с определенностью, почему не нравился, но едва он его увидел, как тут же и определил для себя, что от этого человека надо держаться подальше. Вот уж полгода Малышев работает в цехе, за это время сталкивался с мастером литейки практически ежедневно, потому что все требовало ремонта и, следовательно, его, Малышева, рук, и никакая кошка между ними не пробегала, но смутное ощущение опасности, исходящей от этого человека с бегающими глазами, чем дальше, тем усиливалось все более. Правда, когда он пытался узнать у других работяг, что это за человек, сменный мастер Олесич, они лишь пожимали плечами и оглядывались.

– Черт его знает! – удивившись вопросу, бормотнул напарник Малышева старый рабочий Егор Коптев и, проводив взглядом проходившего мимо Олесича, долго молчал, морща лоб и передергивая плечами, словно спорил сам с собой, обсуждая неожиданно возникший вопрос, но так ни к чему и не придя, поинтересовался, сощурив блеклые глаза:

– А ты чего интересуешься? По партийной линии или как?

– Странный он какой-то, – неопределенно ответил Малышев.

– Так ведь штрафник – известное дело. Там, в штрафбате или в штрафроте, все такие, – с убежденностью заключил Коптев, хотя сам не воевал, а всю войну проработал в эвакуации на Урале, по броне.

Впрочем, для Малышева и этого было достаточно: о штрафниках он судил по одному из солдат саперной роты по фамилии Посудников. Этот Посудников, встретив в одном из немецких городков, только что взятом нашими войсками, русскую девчонку лет шестнадцати, угнанную в Германию еще в сорок первом, заманил ее в подвал, полагая, что имеет на нее полные права, а она давай кусаться и царапаться, хотя, как он потом оправдывался, с немцами, небось, не брыкалась.

Так и не добившись у нее согласия, Посудников взял ее и застрелил.

Вся рота тогда очень возмутилась и чуть не устроила над ним самосуд, да начальство помешало. И Посудников загремел в штрафную роту. С тех пор при упоминании о штрафниках Малышев видел перед собой этого самого Посудникова, его отвратительную после того случая рожу, и ничего кроме презрения к штрафникам не испытывал. Так что и на Олесича, за что бы он ни попал в штрафбат, легла тень Посудникова.

Но этого явно было мало, чтобы понять, почему Олесич не понравился ему с первого взгляда. И Малышев решил, что Олесич – тот еще фрукт, а штрафбат – всего лишь закономерный эпизод в его биографии. Поэтому Малышев без восторга встретил приглашение мастера на швартен и шнапс. А с другой стороны, оно, может, и к лучшему: поближе присмотреться, разобраться, насколько он отвечает первому впечатлению.

Михаил Малышев был человеком обстоятельным и любил докапываться до сути в любом деле, и если представилась возможность докопаться до сути мастера Олесича, то надо эту возможность использовать. Но главное, конечно, Дитерикс – не бросать же его одного. Тем более что с некоторых пор Малышев чувствовал себя ответственным за немца, видя его одиночество, враждебность и непонимание со стороны многих рабочих и даже некоторого начальства. Стоило только поставить себя на место Дитерикса, чтобы понять, как ему трудно и одиноко в чужой стране. Вот сам Малышев не додумался пригласить немца к себе домой, а мастер Олесич додумался, хотя какое ему вроде бы до немца дело.

А еще Михаил Малышев должен взять у Дитерикса все, что тот знает и умеет, и попрактиковаться в немецком языке. Потому что с осени Михаил собирался пойти в вечернюю школу, в седьмой класс, а потом, после школы – в институт. Быть может, когда он станет инженером, его направят в Германию на стажировку. У немцев есть чему поучиться, хотя отовсюду только и слышно, что у нас, в СССР, самая передовая техника и технология в мире. Никто не спорит, но только в том смысле, рассуждал Малышев, что она передовая по своей идейной направленности, передовая в том смысле, что служит непосредственно трудящемуся человеку и всемирному коммунизму, а что касается ее чисто практической стороны, то тут до немцев нам еще топать и топать.

В Германии Малышев побывал на многих немецких заводах и посмотрел, что там и как, потому что их саперный батальон участвовал в демонтаже оборудования и отправке его в Союз. Увозили даже самое что ни есть старье. Но немецкое старье – это тебе не наше старье. Взять хотя бы их расточные станки. Выпущены в начале двадцатых, а смотрятся и работают, как новенькие, точность и все параметры держат тик в тик. Конечно, и у нас тоже кое-что имеется, но все-таки не то: вроде как тут золотник, да там золотник среди кучи дерьма поблескивает, а у немцев все ровненько, все работает в одной упряжке и все блестит, даже если старое. Впрочем, это вполне объяснимо: Советский Союз все должен был делать для себя сам, а тем же немцам помогали империалисты всего мира, чтобы потом натравить их на страну социализма. Так, по крайней мере, объяснял это положение замполит их саперного батальона. И не верить ему у Малышева не было оснований, потому что на немецких заводах встречались и английские станки, и швейцарские, и французские, и американские.

Еще Михаил верил, что теперь, когда закончилась война, жизнь постепенно наладится, станут и у нас делать хорошие станки, появится и передовая технология, и не только в отдельных местах, но и во всей промышленности. Иначе просто не может быть. Но взгляды свои Малышев придерживал при себе: скажи кому-нибудь, сочтут маловером, поклонником Запада и этим, как его? – космополитом, а тогда не только институт, школу закончить не мечтай.

Вышел Дитерикс в новом темно-синем бостоновом костюме и при новом, синем же, галстуке. И башмаки тоже новые, сияют как кусок антрацита. Так, с таким шиком, одеться могут немногие: директор завода генерал Охлопков, парторг ЦК Горилый… ну, еще человек пять-шесть из самого большого начальства, кто такие костюмы получает по специальным талонам прямо на центральной базе. Дитерикс свой костюм тоже получил по талону: единственный немец на всю округу должен выглядеть прилично, потому что это уже момент сугубо политический. Так ему объяснили в парткоме, когда Дитерикс попытался от талона отказаться. Костюм этот он надевает всего второй раз. А первый раз – на Первое Мая.

Франц Дитерикс настолько выглядел нарядным по сравнению со своими товарищами, что тут же сам это заметил и смутился, не зная, что теперь делать. Действительно, на Малышеве были потертые, заштопанные во многих местах штаны, сшитые то ли из брезента, то ли из мешковины, на ногах белые тапочки на босу ногу, плотную, мускулистую фигуру облегает вылинявшая сатиновая безрукавка; на Олесиче разве что штаны поновее да на ногах кожаные сандалии, и тоже на босу ногу.

– Зд’орово! – воскликнул Малышев, разглядывая Дитерикса. – Тебя, Франц, теперь можно женить. А что: женим, обрусеешь, станешь советским немцем. В газетах про тебя напишут, что вот, мол, перековался, принял самую передовую в мире идею. А? – И Малышев засмеялся, поглядывая на Олесича, который тоже смотрел на Дитерикса восхищенными глазами и мелко похихикивал.

В Малышеве вдруг проснулся чертенок, которому очень хотелось пошалить и подразнить как Олесича, так и Франца Дитерикса. Особенно Олесича, который после рассказанного анекдота напомнил ему особиста из их саперного батальона, тоже любителя анекдотов, над которыми, однако, почему-то не очень хотелось смеяться.

– Как ты смотришь, Аверьяныч? – пошел Малышев уже на ты с Олесичем. – Примем Франца в партию, в Красный крест, в ДОСААФ и всякие другие общества? Бывший сосал домкрат[21]21

Сосал домкрат (презрит.) – социал-демократ.

[Закрыть] порывает со своей гнилой идеологией и становится завзятым большевиком! Сенсацион на весь… это… как там… коллективвиртшафтион![22]22

Коллективвиртшафт(ион) – колхоз; Малышев пристроил окончание (ион) для рифмы.

[Закрыть] Ха-ха-ха!

Дитерикс, мало что понимая в болтовне Малышева, некоторое время хлопал глазами, догадался наконец, что его костюм не вызывает у его приятелей никаких недружелюбных чувств, при последних словах Малышева тоже расхохотался, запрокинув голову, хлопая себя руками по бедрам. Осторожно, с оглядкой, похихикивал и Олесич.

А Малышева несло:

– Нормально, Франц! Форверст нах майстеркотедже![23]23

Форверст нах майстеркоттедже! – Вперед к дому мастера!

[Закрыть] Нехай наши голодранци побачут, яке свитло та ще гарне будущее их ожидает: бостоновый костюмчик и все такое прочее! Форверст, герр Олесич! Эс лебе дайне швайне![24]24

Ес лебе дайне швайне! – Да здравствует твоя свинья!

[Закрыть] И упокой ее свинячью душу! – кривлялся Малышев. – Пролетари аллер лэндер, ферайнигт ойх! Рихтиг, Франц?[25]25

Пролетари аллер лэндер, ферайнигт ойх! Рихтиг, Франц? – Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Правильно, Франц?

[Закрыть]

– О-о, да! Правьильна! Рихтиг! Ты, Микаэл, есть большой фильшпрехлер! Ха-ха-ха! Большой есть полиглот! Коллективвиртшафтион! Ха-ха-ха!

Хохоча они вышли из дитериксовой квартиры, спустились по лестнице и пошли по улице.

Только что закончился футбольный матч, народ растекался со стадиона по домам, возбужденный игрой, пивом и водкой. Слышался смех, громкий говор, мат. Среди заношенных, латанных-перелатанных брюк и рубах Дитерикс в своем шикарном костюме выглядел нарядным селезнем среди серых уток.

Впрочем, вечер был субботний, предвыходной, и если на немца и поглядывали, то без зависти и осуждения.

Глава 27

Олесич жил в поселке под названием Шанхайка. За годы своего беспризорничества и бродяжничества он повидал много всяких «шанхаек», бог весть почему получивших свое название. Скорее всего оттого, что нищие, грязные и окраинные, а еще, может, от многолюдства, – никто не знает.

Шанхайка, в которой жил Олесич, возникла сразу же после изгнания немцев из Донбасса и возвращения на пепелище эвакуированных. Позже, после победы, потянулись домой уцелевшие солдаты и многие из них начали укореняться между оврагами Шанхайки. Крыша над головой нужна была немедленно, на государство рассчитывать не приходилось, строиться на месте развалин старого заводского поселка власти не разрешили, да, к тому же, там уже ковырялись пленные и интернированные немцы, возводя дома для итээровцев и всякого служивого люда. Шанхайка была удобна еще и тем, что глина под ногами, наворовал в поле соломы, или накосил на берегах ставков камыша или осота и знай себе меси саманные кирпичи, суши их на горячем солнце да клади из них стены. Стены положил, пол тоже саманный, а крыша и все остальное как-нибудь приложатся: что-то дадут на заводе через профсоюз, что-то удастся стянуть на станции или купить у жуликоватых заводских снабженцев. Цены, конечно, несусветные, да деваться-то некуда.

С водой на Шанхайке поначалу было плохо, но к осени власти протянули туда водопровод и поставили на перекрестках зарождающихся улиц водоразборные колонки. Потом провели электричество, повесили на столбах мощные репродукторы, которые будили шанхайцев в шесть утра гимном Советского Союза и утренней гимнастикой и затыкались только в двенадцать часов ночи – тоже после гимна.

Морщинистый хребет древнего увала, прокаленный солнцем и продуваемый ветрами, протянулся на сотни километров с северо-запада на юго-восток, как бы поделив степь на верхнюю и нижнюю, на холмистую, изрытую древним ледником, и ровную, с заросшими камышом ставками, кудлатыми ивами, свечовыми тополями. Здесь, в Верхней степи, лежали клочки огородов заводской голи; напротив, далеко внизу, за линией заводов, среди ив и тополей белели дачи начальства, выстроенные под линейку щитовые домики пионерлагерей.

Летом сорок шестого на Шанхайке построился и Олесич. После демобилизации, едва он в числе многих очутился в Бресте, сманил его вербовщик на восстановление Донбасса. Заработки обещал, помощь в строительстве жилья, даже жену, потому что баб там – каких хочешь, и все без мужиков. Заработки оказались плевыми, не больше, чем везде, о жилье надо было заботиться самому. Правда, койку в общежитии дали. И на том спасибо.

Но Олесич на обман не сетовал: всю жизнь его обманывали и надували самым бессовестным образом, и он полагал, что без этого никакая жизнь невозможна. Пока воевал, обманывали вроде меньше, но там совсем другое дело: приказали – и пошел, а останешься в живых или погибнешь на первом же шагу, никого не волновало. Потому что война. А на войне кому как повезет. Ему везло: отступал, попадал под бомбежки, был ранен, но не шибко, месяц повалялся в госпитале, затем принял под свое командование роту московских ополченцев и в конце октября сорок первого попал в окружение восточнее Ржева прорвавшимися откуда-то немецкими танками. Его и бойцов его роты танки и мотопехота отрезали от батальона, выбили из окопов и погнали по полю, давя и расстреливая, как зайцев. Страху он тогда натерпелся – не приведи господи. Забившись в густые кусты, он переждал, пока вокруг все не затихнет, а едва вылез, нарвался на мотоциклистов и поднял руки. После всего пережитого и лагерь поначалу не показался ему таким уж отчаянным местом.

С пленом Олесичу, можно сказать, повезло тоже: в лагере продержали около месяца, потом повезли на запад, выгрузили в каком-то белорусском городишке, отобрали здоровых, заставили рыть канавы, строить бараки, а потом неожиданно отдали в работники на пивной заводик в село Загорье. Там бы он и проторчал всю войну, если бы не бунт, устроенный пленными по поводу плохой кормежки. Хозяин вызвал полицаев, и те всех пленных, не разбирая, участвовал в бунте или нет, высекли на площади и отправили в Карпаты. А там – в каменоломни.

Олесичу, однако, повезло снова: вскоре определили его в бригаду по ремонту железных дорог. Однажды – уже летом сорок четвертого – через те места, где работал Олесич, прошла целая партизанская армия. Охрана разбежалась, пленные тоже. Часть ушла с партизанами, остальные кто куда. Олесич и еще несколько человек, боясь и своих и немцев, подались в горы, прятались там в пустых кошарах, потом, оголодав, спустились в какое-то село, где была своя, самостийная, власть, которая, не зная, что с бывшими пленными делать, раздала их по дворам: всем видно было, что немцы войну проиграли, что советы вернутся не сегодня, так завтра, и лучше лишний грех на свою душу не брать. В этом селе Олесич чуть не женился, да пришли наши и загребли его – на этот раз в свой лагерь. А из лагеря – в штрафбат, то есть в штурмовой батальон, что, собственно, одно и то же.

Конечно, война помытарила его здорово, но все-таки он остался жив. Не всем так повезло, как ему, не все дожили до победы.

Попав в Константиновку, Олесич довольно быстро обзавелся женой и хозяйством. Приглянулась повариха в заводской столовке, девка грудастая, кровь с молоком, хотя и не красавица. Так ведь с лица воду не пить…

Встретил как-то ее вечером, проводил до общежития. Парень языкастый, заговорить девку – раз плюнуть. А свободных баб (тут вербовщик нисколько не соврал) хоть пруд пруди, к какой не подойди – не откажет.

На другой день приходит Олесич в столовку, берет свои законные борщ, гуляш и компот, а в борще мяса – с кулак, гуляша – втрое больше нормы. Выводы из этого факта разве что дурак не сделает.

В тот же вечер повел Олесич Верку, повариху то есть, в парк. На лавочке потискал немного – и в кусты. Побрыкалась Верка для приличия, пока он трусы с нее стаскивал, а как стащил, так и успокоилась. Провожая Верку в женское общежитие, Олесич прямо ей так и сказал: чего, мол, по кустам-то хорониться, не лучше ли на законном основании? Верка помялась-помялась – опять же для приличия – и согласилась. На другой день пошли в Загс и расписались. А еще через несколько дней приглядели себе место на краю оврага и стали готовить яму под замес.

Верка оказалась бабой злой до работы и гнездо свое, о котором мечтала всю жизнь, принялась устраивать с исступлением. Себя не жалела и Олесича погоняла шибче всякого ротного старшины. Впрочем, Олесич, когда на глазах начали расти стены, шершавые и колючие от рубленой соломы, как тот небритый подбородок, тоже почувствовал вкус к собственности и пахал не разгибаясь.

Худо-бедно, а мазанку себе в три крохотные комнатенки и кухоньку сварганили быстро, крышу накрыли толем, двери, маленькие окошки выкрасили голубой краской – все как у людей. И пол земляной, мазаный – тоже как у всех. И остальное: железная кровать, ватный жиденький матрасик, лоскутное одеяло… Зато подушки были на гусином пуху, набранном Веркой по крохам в своей столовке. На такую подушку голову положишь – голова так и тает в этакой благодати. За всю свою жизнь Олесич не спал на таких подушках. В Германии раз пришлось у одной фрау, так и то не такие.

Что до мебели, так Олесич сколотил ее сам из «цельнотянутых», то есть ворованных, досок, оставшихся от строительства дома. Впрочем, и все дерево было «цельнотянутым»: и доски на двери и рамы, и кругляк на каркас и стропила.

Деревом промышляли на станции, объединяясь несколькими дворами. Операцию разрабатывали так, как иной маршал не разрабатывал фронтовую. Все мужики прошли огонь и воду, не говоря уже о медных трубах, иные и по немецким тылам шастали, так что не впервой. Можно было, конечно, и попасться, и некоторые таки попадались, дальше – суд, срок не менее десяти лет и Колыма. Но это, как и на фронте, дело случая, потому что всего не предусмотришь. Нарывались в основном на облавы, но поскольку облавы устраивались не часто, да если все хорошенько разнюхать, да полученные данные в мозгах переварить, то облава не так уж и страшна. Как бы там ни было, Олесичу везло: сколько раз ходил за досками и кругляком, наваливал на себя – аж жилы трещали, но все до последней досочки приволок домой и ни разу даже шума наималейшего не возникало.

Верка тоже, как и другие шанхайские бабы, помогала, оттаскивая доски и кругляк на пустырь, подальше от станции, пока мужики вагоны шерстили. Ну, а что попадало на огороженный железом участок – железа кругом было полно всякого, – там и оставалось, потому что на Шанхайку милиция не совалась…

В ту же осень посадил Олесич вишни, яблони, абрикосы, вскопал с Веркой огород, и уже на другой год на столе овощ был свой, а это к пайку да к тому, что Верка иногда приносила из столовки, приклад был решительный. Потом завели кабанчика, откармливали его на столовских же помоях. Кабанчик вымахал будь здоров какой, и Олесич непременно додержал бы его до холодов, однако тут разразилась вдруг эпидемия краж домашней живности: не иначе как в ожидании голодной зимы, а они с Веркой все больше на работе, дома никого, и Олесич взял его да и прирезал – из опасения потерять так трудно доставшегося им кабанчика. Как раз три дня тому назад.

Впрочем, не потому он решил пригласить к себе немца и Малышева, что страдал избытком съестного и сознанием пролетарского интернационализма. Вовсе нет. К этому времени другая статья вышла.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?