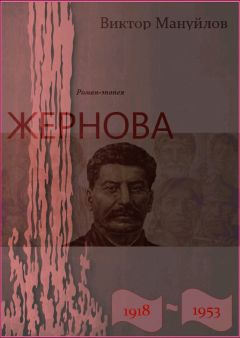

Текст книги "Жернова. 1918–1953. Книга двенадцатая. После урагана"

Автор книги: Виктор Мануйлов

Жанр: Историческая литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 2 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]

Глава 3

В конце февраля сорок шестого, как раз на день Советской армии, на нашем этаже поселился немец. Самый настоящий – из военнопленных. Об этом мы все узнали от мамы, когда собирались ужинать. Она сказала, раскладывая по тарелкам пшенную кашу, сваренную на американском порошковом молоке:

– Представляете, к нам подселили фрица.

– Какого еще фрица? – спросил папа и хмуро посмотрел на меня, точно это я откопал где-то какого-то фрица и поселил его на нашем этаже.

– Я не знаю, как его зовут, – сказала мама. – Маленький такой, плешивый. И очень вежливый.

– А-а, – сказал папа. – Это, наверно, Франц Дитерикс. Он из вольных. О нем еще в газете писали…

– А-а, – сказал я, вспомнив, что, да, писали о каком-то фрице, который очень хорошо работает на восстановлении литейно-механического, где работает папа. – Это тот самый фриц, который внес большой вклад, – пояснил я маме, думая, что вклад – это деньги. Вот только откуда у фрица деньги, сказать не мог, а спрашивать у папы не решился: папа не любит вопросов и последнее время всегда хмурый. И часто ссорится с мамой.

Сегодняшний вечер один из тех редких вечеров, когда папа дома и никуда не идет. Обычно он приходит с работы, моется под душем, одевает свое новое кожаное пальто, начищенное яичным белком до невозможного блеска, так что начинает походить на очень черного жука, и уходит… по делам, как говорит он маме. Я почти не слышу, когда он возвращается, потому что сплю. А если не сплю или просыпаюсь, то слышу, как папа тяжело ходит, пыхтит, как мама что-то говорит ему сердито, потом они в своей комнате ругаются, а мама плачет. Последнее время папа все время возвращается со своих дел обязательно пьяным. Маму мне ужасно как жалко, да только я не знаю, чем ей помочь.

А сегодня, удивительное дело, папа никуда не идет. Более того, он решил проверить, как я учусь, потому что мама – я это слышал собственными ушами – жаловалась ему, что я учусь плохо и вообще отбиваюсь от рук, превращаюсь в настоящего хулигана и прихожу домой весь в синяках и ссадинах.

– Так, – говорит папа, усаживаясь за прибранный после ужина стол и беря в руки мой дневник, в котором полно «поср.» и даже встречаются «неуды». – Это что? – тычет он прокуренным желтым пальцем в «неуд», тщательно выведенный учительницей по украинской мове, да еще красными чернилами.

Вообще-то на такой вопрос отвечать даже как-то и неловко: смотрит человек в дневник, видит «неуд» и спрашивает, что это такое.

– «Неуд», – говорю я и пожимаю плечами, чтобы папа видел, как мне за него неловко.

– А это? – тычет он в ту же страницу, где тоже красуется неуд, но уже по арифметике. – Ты что, не знаешь, сколько будет два плюс два? Я в твои годы…

И дальше папа рассказывает, как он в мои годы хотел получить образование, каких невообразимых трудов это ему стоило, что он всю жизнь мечтал стать инженером, но не получилось, потому что время было такое… такое, что… а теперь он мечтает, чтобы его сын стал инженером, потому что время совсем другое, а сын ни черта не хочет учиться, балбесничает, зря ест папин хлеб, который так тяжело ему, папе, достается, дерется с мальчишками, бегает по развалинам, взрывает там всякую гадость, может на всю жизнь остаться без рук или ног, без глаз или еще без чего-нибудь полезного, и вообще занимается черт знает чем, только не учебой.

– Я занимаюсь, – говорю я папе и, отвернувшись, смотрю в угол.

– Смотри на меня, – сердито говорит папа.

Я поворачиваю голову и смотрю на него: папа как папа, ничего особенного. Разве что очень сердитый. Наверное, потому, что у него сегодня никаких дел нет и не надо надевать свое любимое кожаное пальто.

А папа, посмотрев, как я смотрю на него, велит принести тетрадки и начинает проверять домашние задания. Он листает одну тетрадку за другой, натыкается на новые неуды, хмурится.

– Драть тебя надо, – сказал он, закончив проверку тетрадей. – Драть как сидорову козу. Чтобы неделю на задницу сесть не мог. И я таки до тебя доберусь, так и знай, – заключает папа свое со мной занятие и уходит на кухню покурить, а я вспоминаю, как он когда-то, еще на Урале, драл меня веревкой, которой привязывают лошадей во время ковки. И вздыхаю: веревка – это совсем другое.

– Ведь как хорошо учился на Урале, – почти одновременно со мной вздыхает мама, присутствовавшая при занятиях со мной папы, а Людмилка показала мне язык, хотя сама учится еще хуже. – Учительница нахвалиться не могла, – продолжает мама, – лучший ученик, похвальные грамоты, книжки. А тут ребенка как будто подменили. Ты бы маму пожалел, сынок. Мама-то все для тебя делает, старается. И папа тоже: все на работе и на работе.

Я опускаю повинную голову и смаргиваю слезу: не могу, когда меня так жалостливо жалеют.

– Ну, иди, – отпускает меня мама. – Иди, учи стихотворение. А книжки свои нечего читать: за них отметки не ставят.

В своей комнате я открываю книжку по украинськой мове, нахожу стих Тараса Шевченко, читаю:

Як умру, то поховайте

Мене на могилi,

Серед степу широкого

На Вкраiнi милiй…

Глаза мои слипаются, слова теряют всякий смысл, голова падает, но я тут же просыпаюсь и снова твержу одно и то же: «Як умру…» И уж совсем не могу понять, где нужно русское «и», где «и с точкой – i», а где и с двумя. С памятью у меня почему-то неважно. Игорю Ярунину, например, стоит два-три раза прочитать стихотворение, и даже на украинской мове, и он его запомнил, а мне надо читать по сто раз, и все равно через какое-то время я его забуду. Просто беда мне с моей памятью. Но, делать нечего: другой памяти у меня нет, приходится жить с этой.

Как-то вечером, выйдя из своей квартиры, я носом к носу столкнулся с нашим новым соседом. Был он действительно плешив и на немца совсем не похож, а похож на дядьку Панаса, который на рынке торгует самодельными чувяками из парусины.

– Добры вечер, – сказал фриц и даже слегка поклонился.

От неожиданности я так и замер на месте с открытым ртом: взрослые со мной первыми не здороваются, а чтобы еще и кланяться…

– Хороши есть погод-да, – добавил фриц и улыбнулся.

– Зер гут, – согласился я, имея в виду погоду. И только после этого, окончательно придя в себя, ответил на приветствие: – Добрый вечер. – И добавил: – Гут абенд.

– О, я-я! – воскликнул фриц. – Гутен абенд! Гутен абенд!

На этом мои познания в немецком языке закончились. Нет, не то чтобы я не знал других немецких слов. Знал, и даже порядочно. Но не станешь же говорить фрицу такие слова, как хальт, хенде хох или швайне, или еще какие другие, им подобные. В конце концов, этот фриц мне ничего плохого не сделал, чтобы говорить ему такие военные слова, а слов невоенных я знал очень мало.

Мы стояли с ним на площадке, и ни он, ни я не решался сделать шаг к лестнице: из вежливости. Наконец фриц спросил:

– Гуль-ять?

– Гулять, – подтвердил я его догадку.

– Это хорошо – гульять. Ходим?

– Пошли, – согласился я и первым ступил на лестницу.

Обычно я, спускаясь вниз, прыгаю через одну, а иногда и через две ступеньки, но сейчас прыгать неловко, как неловко вот так сразу же и уходить после такого вежливого разговора. Еще подумает этот фриц, – вот забыл, как же его папа называл! – подумает, что я к нему плохо отношусь и вообще не понимаю, что, если его поселили в отдельную квартиру, значит, он заслужил и приносит одну только пользу. Может, этот фриц коммунист и за советскую власть, может, он даже воевал на нашей стороне, но очень секретно, и таким образом внес свой вклад. Все может быть. О таких фрицах, то есть немцах, которые воевали против немцев же, тоже в газетах писали. Не про этого немца, а про других. И других я тоже видел: они ходят без конвоя, одеты в синие спецовки, немцев этих так и называют: спецы.

Мы спустились вниз и вышли из подъезда. Я впереди, немец следом. Возле подъезда стояли две лавочки под кустами акаций, на лавочках сидели старухи.

– Добры вечер, – сказал им немец и тоже поклонился.

Старухи ничего ему не ответили, более того, набычились, точно немец сказал им какую-то гадость, и немец, пожав плечами, пошел своей дорогой.

Мне стало жаль немца. Я знал, что это такое, когда тебя будто бы и нет, и все смотрят на тебя, как на трухлявый пенек. На Урале, в деревне Третьяковке, первое время вот так же смотрели на меня тамошние мальчишки и девчонки. И это очень обидно.

– С вами человек поздоровался, а вы-ыыы… Старые хрычовки! – обозвал я старух и пошагал к развалинам школы имени героя Советского Союза Леваневского, не обращая внимания на галдеж, который поднялся за моей спиной.

– Фрица пожалел!

– А он нас жалел?

– Их тута не было, они в вакуации прятались, им не понять! – летело мне вслед.

– Вот скажу его отцу-то, он ему шкуру-то спустит. Совсем от рук отбились. В наше время молодежь старших почитала, а нынешняя…

Я знал, что старухи непременно пожалуются маме, могут и папе, что мама будет ругать, а папа может отодрать меня как сидорову козу, но в душе моей все ликовало и пело оттого, что я так досадил этим старым курицам, которые только и знают, что сидеть на лавочках, ни за что ни про что ругать нас, мальчишек, и жаловаться нашим родителям.

Вообще-то, если уж на то пошло, мне нужно было пойти с немцем: пусть все видят, что я не такой, как эти старухи, что я понимаю вежливое к себе отношение. Но я как раз в этот вечер ну никак не мог пойти с немцем, и была у меня на то уважительная причина: в кармане моих штанов лежал пугач, который я выменял у сборщика тряпья и бутылок, отдав ему целых десять бутылок и старые вещи, которые мама держала в сарае. Мне даже хватило на дюжину пробок, которыми заряжают пугач. А пробка, должен вам сказать, это действительно пробка, но сделана из глины, с одной стороны покрыта чем-то коричневым, похожим на серу спичечной головки, а с другой стороны ничем не покрытая. Вставляешь пробку в ствол, взводишь курок и стреляешь. Выстрел громкий, как у настоящего револьвера.

Однако с некоторых пор меня эта хлопушка перестала удовлетворять. И я придумал… Я придумал с другой стороны от серы сделать перочинным ножиком углубление, вставить в него шарик от подшипника или дробину, замазать глиной, дать высохнуть, зарядить и стрельнуть. И все это я сделал, и теперь наступил самый ответственный момент: надо проверить, как этот шарик действует. А для этого лучше, когда во дворе никого нет, то есть как можно позже. Как вот сейчас.

Солнце, растопырив в небе длинные лучи, уже садилось за сады и крыши поселка имени товарища Фрунзе, героя гражданской войны, который под руководством товарища Сталина победил всех белых генералов и офицеров. Слабый ветерок, наглотавшись дыма, гари и всякой вони, тянул со стороны заводов. Летели в степь вороны и галки, но воробьи уже притихли, рассевшись по кустам акаций, возились там, устраиваясь на ночь, выщелкивая клювами воробьиных блох. Здесь, в Константиновке, воробьев почему-то называют жидами, хотя по-украински воробей – это горобець, а не жид. Даже удивительно, за что им такое обидное прозвище.

В развалинах школы сумрачно. В мертвых глазницах окон иногда вспыхивает солнце, но лишь для того, чтобы сделать тени еще гуще, а горы битого кирпича еще мрачнее. Здесь и днем-то ходить опасно, но я настолько хорошо знаю каждую глыбу кирпича, каждую из торчащих со всех сторон труб или свинченную штопором двутавровую балку, что могу ходить даже с завязанными глазами. Разве что попадешь ногой в свежую кучу, оставленную кем-то, кому слишком приспичило, но я очень внимателен и потому попадаю редко.

Я забрался на второй этаж по сохранившейся лестнице. Там была такая комната, которую мы очистили от битого кирпича, натаскали в нее пустых ящиков и, когда нам надоедало бегать, забирались в эту комнату, рассаживались на ящики и просто разговаривали. Здесь я рассказывал всякие истории о волках и медведях, рысях и кабанах, которые слышал в Третьяковке от Тольки Третьякова. Истории эти в моих рассказах обрастали жуткими подробностями, от которых даже у меня самого мурашки бегали по коже. В этих историях я ездил на лошади, запряженной в плоскодонку, орал, дудел в дудку, стучал палкой и трещал трещоткой, загоняя медведей и волков, а мужики в них стреляли. Получалось, что я только этим в Третьяковке и занимался – так много всяких историй приключалось со мной во время загонов.

Но сегодня мне не нужны свидетели, потому что из моей придумки могло ничего не получиться, хотя я верил, что получится. И получится что-то такое удивительное, что это тут же будет объявлено государственной тайной. И тогда мне дадут… Впрочем, это не так уж и важно, что мне дадут за мою придумку, а важно то, что наши военные…

Вот вы представьте себе, что вы – военный, что наставляете на фрица пугач, а он, фриц, думает, что вы просто так наставляете, чтобы попугать, а вы нажимаете – бабах! – и фрица нету. То есть можно и не фрица, а кого-то еще, если он захочет напасть на нашу страну. Потому что не все страны за советскую власть, есть и буржуйские, и всякие другие, где правят короли и миллионеры, а трудящемуся человеку живется из рук вон плохо. Тогда мы победим всех буржуев, и станет жить так хорошо, что ни в сказке сказать, ни пером описать. И для такого дела можно потрудиться и попотеть.

Я поставил к стене доску, вставил в пугач пробку, прислушался: нет ли кого поблизости, прицелился, нажал: б-бах! Беру доску, смотрю – ничего нет. Куда же подевался шарик? Бабахнул еще раз – то же самое. Тогда я, думав-подумав, взял кусок толстого стекла от разбитого зеркала, приставил к доске, бабах! – в стекле дырка. Вернее, дырочка, а вокруг трещинки. Ура! Значит, не зря я придумывал! Я выстрелил в стекло еще раз – и оно развалилось на кусочки. Другого такого же стекла не нашлось, и я с сожалением спустился вниз, хотя у меня оставалось еще несколько пробок с шариками.

А еще можно, думал я, пробираясь среди развалин к выходу, сделать дырку побольше, разрядить какой-нибудь патрон и насыпать в дырку немного пороху, тогда и доску пробьет обязательно. И даже кирпич. Но много насыпать нельзя, а то разорвет пугач и оторвет палец. У нас один мальчишка в поджиг насыпал пороху, ему оторвало даже целых два пальца. Я, когда стрелял из поджига, сыпал туда только серу от спичек, потому что порох – это опасно, а поджиг – это не винтовка и не автомат, а просто медная или железная трубка на деревянной ручке, тут и дураку понятно.

Пожалуй, я завтра расскажу о своей придумке Игорю Ярунину: он настоящий друг и не станет болтать про мой секрет. Вдвоем мы сделаем что-нибудь такое, что-нибудь… Впрочем, на сегодня хватит, пора и домой, а то мама опять будет ругать меня за то, что я отбился от рук и совсем ее не жалею.

Возле подъезда сидел плешивый фриц и курил самокрутку. А бабок уже не было – разбрелись по квартирам. Я первым сказал, подойдя совсем близко:

– Добрый вечер.

– О! Хороши малтшик! – воскликнул фриц… то есть немец. – Добри вечер! Добри вечер! – И предложил мне: – Садиться, пожалюста. Биттэ.

Я сел на лавочку с другого конца и произнес на чистом немецком языке:

– Данке шоон.

– О! Хороши малтшик! – снова радостно воскликнул немец. – Затем он пошарил у себя в карманах и протянул мне конфетку в бумажной обертке. – Биттэ, кушать, пожалюста.

– Данке, – снова сказал я на чистом немецком языке, чтобы доставить немцу еще большую приятность.

– Битте, битте, – дважды повторил немец и вздохнул.

Я подумал, что он, пожалуй, очень сильно удивлен тем, что я так хорошо знаю немецкий язык, и надо бы ему пояснить, откуда я его знаю, но тут открылось окно, и мамин голос позвал меня домой.

Я вежливо попрощался с немцем:

– Ауфвидерзеен, – и даже слегка кивнул головой.

– Ауфвидерзеен, – сказал мне немец. – Гуд нахт, гуд нахт! Спокойны ночь!

Он мог бы и не переводить: я и эти слова тоже знал. И тоже от немцев же, которые иногда появлялись у нас по приглашению мамы: они пилили дрова в нашем сарае, убирали за поросенком и гусями, делали еще какие-то дела, за что мама кормила их любимой немецкой едой – жареной картошкой на свином сале. И поила настоящим чаем. А иногда и настоящим кофием, а не каким-нибудь ячменно-желудевым. И немцы были очень счастливы таким с ними человеческим обхождением.

Немцы эти молоды, и не военные они, а интернированные, то есть такие, которых поймали на улице в немецком городе и привезли к нам работать. Живут эти немцы в двух домах, среди них много молодых немок, которые тоже говорят на чистом немецком языке, а многие из них ходят с большим пузом. Это для того, чтобы скорее уехать в свою Германию. Как будто там лучше, чем у нас, в СССР. Если бы у них было лучше, они бы не пошли на нас войной, потому что им стало завидно. Это и дураку ясно.

Мама встретила меня молча, глаза ее были заплаканы, и я догадался, что папа опять ушел по делам в своем кожаном пальто и в бостоновом костюме.

– Опять стрелял? – сказала мама с неудовольствием.

– Я из пугача, – успокоил ее я. – Это совсем не опасно. Так просто: бах – и все!

– Знаю я эти твои так просто, – вздохнула мама. И спросила: – Есть хочешь?

Есть я не хотел.

Лежа в постели, я думал о будущем – о том, что вот я придумал что-то необыкновенное, меня все хвалят, награждают медалью или даже орденом, папа теперь никуда не уходит по делам, он все время улыбается и говорит, что он всю жизнь мечтал, чтобы его сын что-нибудь придумал такое, и вот он, то есть я, придумал, и теперь он, то есть папа, рад и счастлив, что у него такой умный сын. И мама тоже рада и счастлива и больше не ругается с папой.

Но проходит день, еще день – и папа снова собирается по своим делам, чистит свое кожаное пальто, одевает свой коверкотовый костюм и, произнеся обычное: «Ужинать не жди, вернусь не скоро», скрывается за дверью.

Мама смотрит ему вслед, безвольно опустив руки, и, горестно вздохнув, возвращается на кухню.

А я, подождав немного, тоже выскальзываю за дверь, тихонько ее прикрываю и несусь вниз, перепрыгивая через две ступеньки. Выскакиваю на улицу и чуть не столкнулся с одной из старух, толстой и неповоротливой.

– И куды тебя несет, паршивец этакий? – вскрикивает старуха, выставив свою клюку и чуть ни ткнув меня ею в живот. Она такая широкая, что загородила всю дорогу – не проехать, не пройти. И, главное – орет, будто ее режут: – Какой батька, таким и сын растет! – орет она, чтобы ее слышали во всем нашем доме. И прохожие тоже. – Мать небось вся извелась от таких мужиков! – продолжает она. – Старший все по бабам шастает, а сыну лишь бомбы какие ни есть взрывать да себя калечить!

Я изловчился, поднырнул под клюку и со всех ног помчался к развалинам школы, где меня ждут мои товарищи.

Уже лежа в постели и слыша, как в своей комнате горестно вздыхает мама, я вспомнил главное, о чем кричала старуха: «по бабам шастает». И мне стало так нехорошо, что я сел, не зная, что в таких случаях надо делать. Ведь папа может пошастать-пошастать, да и уйдет от нас насовсем. Как ушел дядя Сережа с первого этажа, бросив своих детей: шестилетнего Костю и четырехлетнюю Нину, и, как говорят бабки, сделал их сиротами при живом отце.

Я представил, как все это случится с нами, и заплакал.

Глава 4

– Слышь, Гаврилыч, – говорил Василию Мануйлову Петро Дущенко, разливая по стопкам горилку. – Ты, это… Тут одному очень нужному нам человеку очень нужен кирпич и все остальное прочее. Так ты там сообрази по этой части, чтобы неучтенка, а я уж для тебя постараюсь.

Василий Гаврилович выпил горилку, стал зажевывать ее черной икрой, таская икру из банки столовой ложкой и хмуро разглядывая своего шурина, еще больше раздобревшего.

«И черт меня связал с тобой, – уныло думал Василий Гаврилович. – Добром это не кончится, и что тогда станет с семьей? Тоже загонят в какую-нибудь дыру, и сгинет она там, и сам я сгину, и ничего не останется. А главное – не пошлешь ко всем чертям, потому что те, кто еще не получил от меня этот проклятый кирпич и эти проклятые балки-доски для своих дач, тут же на меня настрочат донос, и тогда будет еще хуже. Уехать, что ли? Так ведь и уехать тоже не дадут. Получается, что всем я должен: и за квартиру, и за тряпки, и за американские подарки, и за все, за все. И только мне никто ничего не должен».

Помещение, в котором стоял длинный стол, заставленный бутылками и закусками, постепенно наполнялось мужчинами и женщинами. Женщины были излишне накрашены, мужчины излишне развязны. Дущенко каждую пару встречал у двери, слышался его тенор, от восторга иногда поднимающийся до писка. Василий Гаврилович узнавал в вошедших начальника гормилиции, заместителя прокурора, замдиректора своего завода по коммерческой части, других всяких начальников, больших и поменьше. Это была вполне устоявшаяся компания, где каждый знал обо всех все, и все – о каждом. Все они пользовались возможностями друг друга, этим были повязаны, но при этом каждый боялся каждого, потому что стоит потянуть за ниточку, как весь этот клубок раскрутится и распадется. Вроде бы и не видно кончика этой ниточки, вроде клубок кажется единым целым, но… – чем черт не шутит, когда господь спит, – кончиком может стать каждый.

Дом, в котором время от времени собираются всякие начальники, стоит за городом, в Нижней степи. Его построил Дущенко, построил вполне официально как административный корпус при пионерском лагере. Но это не корпус, а дача со всякими удобствами для отдыха и культурного времяпрепровождения. В доме отдельная от лагеря кухня, отдельные комнаты, столовая, а при доме еще и баня, и небольшой кинотеатр, и небольшой зал для танцев под патефон.

Одна из девиц лет тридцати, с огромными от излишней краски черными глазами и волосами воронова крыла, одетая в зеленого шелку платье, обтягивающее ее стройную высокогрудую фигуру, подошла к Василию Гавриловичу, обняла его сзади, прижалась щекой к его щеке.

– Васенька, я так давно тебя не видела, котик мой коханый, так по тебе соскучилась. Уж не забыл ли ты свою Галыночку?

– Нет, не забыл: тебя забудешь… – проворчал Василий Гаврилович с кривой ухмылкой. Спросил, слегка отстраняясь: – Где летала, Галка, что клевала?

– Зернышки, Васенька, зернышки. Птичка по зернышку клюет, а сыта бывает. Так и я.

– Ну и правильно, – согласился Василий Гаврилович. Предложил: – Садись, выпей.

– С удовольствием. А ты никак мне не рад, Васенька?

– Был я рад, когда нашел клад, еще больше рад, когда украли клад, – усмехнулся Василий Гаврилович, наливая в стакан красное густое вино.

Женщина выпила, потом обняла его за шею, поцеловала возле уха, прошептала:

– Пойдем, сказать надо что-то… – И уже громко: – Соскучилась я по тебе, котик мой, просто ужас, как соскучилась. – Встала, потянула его за руку.

За столом зашумели:

– Что так быстро? Аль невтерпеж стало?

– Не ваше дело, – повела высокой бровью девица, пробираясь между стульев.

В отдельной небольшой комнатушке, где помещалась широкая кровать, шкаф, небольшой стол да пара стульев, Галина повисла на шее у Василия Гавриловича и, обдавая его запахом вина и дорогих духов, зашептала:

– Ах, я так соскучилась по тебе, мой коханый, так соскучилась – просто сил нету.

– Вот заладила: соскучилась и соскучилась. Звала-то зачем? – спросил Василий Гаврилович, заглядывая в черные глаза женщины, так напоминавшие ему о чем-то далеком и полузабытом.

– Потом, потом, – прошептала она с придыханием, и Василий Гаврилович, забыв обо всем, поддался на ее ненасытную страсть, и сам задышал загнанной лошадью.

Через несколько минут они лежали, курили, прислушиваясь к невнятным голосам за стенами слева и справа.

– Так о чем ты хотела сказать? – снова спросил Василий Гаврилович.

Галина повернулась к нему всем телом, налегла на его грудь своей грудью, заговорила приглушенным голосом:

– Была тут недавно в одной компашке… неважно, в какой… слыхала, что на тебя кто-то накатал телегу самому прокурору Смородинову.

– От кого слыхала?

– Я ж говорю: неважно, от кого. От верного человека слыхала. Велел тебя предупредить. И шурин твой Петро Дущенко тоже на крючке. Но его предупреждать не велели. Уж не знаю, почему. Может, кто другой. А может, и так сойдет. Жаден он, свояк твой, за копейку удавится. Не жалко. А тебя, Васенька, жалко. И не только мне. Много ты хороших дел для хороших людей сделал. А добро помнится.

– А что мне делать, не посоветовал тебе этот верный твой человек?

– Нет, Васенька, не посоветовал. Он сказал, что ты и сам лучше всех знаешь, что делать. Так-то вот.

– Что ж, и на том спасибо, – грустно улыбнулся Василий Гаврилович, а про себя подумал: «Как брать неучтенный кирпич и лесоматериалы почти задарма, так „мы тебя в обиду не дадим“, а как жареным запахло, так „сам знает“. А я знаю лишь одно: с самого начала не лежала у меня душа к этому делу, да вцепился в нее свояк негаданный, как тот клещ, и не вырвешься… – Но, подумав немного, отрезал: – Сам виноват, нечего на других валить: никто тебя за глотку не брал, мог послать к такой матери. Но не послал – в этом все дело».

И он, сжав лицо женщины руками, опрокинул ее на спину и, точно погружаясь в черную пропасть, стал неистово терзать ее податливое тело, а она лишь все громче стонала под его напором, отвечая такой же неистовостью.

На другой день в цехе, который за два года разросся до размеров небольшого завода, Василий перебрал всю документацию, уничтожив те бумаги, что могли навести на мысль об уходе части производимых стройматериалов на сторону. Правда, он не очень силен в дебетах-кредитах, и уверенности, что все концы ушли в воду, не было, но больше ничего сделать нельзя. К тому же думалось, что, поскольку его услугами пользовалось так много всякого начальствующего люда, им же в первую очередь не выгодно топить своего… свою дойную корову. Ну, утопят, и что? На свою же голову. Опять же, в городе чуть ли не каждый знает, откуда идут стройматериалы, кому они и как достаются. Тут если копнуть… Но свои копать не станут, не должны, разве что из области. Тогда – да, тогда – конечно.

* * *

Миновало несколько дней, но ничего не происходило, хотя Василий Гаврилович всем существом своим чувствовал, что где-то что-то все-таки происходит, и это что-то имеет к нему самое прямое отношение и однажды вылезет наружу – и тогда все, тогда крышка. Он заглядывал в лица знакомых, ища в них отзвуки скрываемых от него событий, вслушивался в слова, ища в них тайного смысла, ждал по ночам стука в дверь, и в каждом взгляде незнакомого ему человека видел соглядатая, отмечающего каждый его шаг и каждое его слово. За несколько дней Василий Гаврилович осунулся и похудел, потерял аппетит и сон. Он выдрал-таки своего сына за плохую учебу, выдрал шпандырем, сын долго крепился, а затем заорал, и жена кинулась отнимать, а Василий Гаврилович, хватая воздух побелевшими губами, еще какое-то время стоял посреди комнаты, похлестывая себя ремнем по ляжке, затем, забывшись, хлопнул сильнее, вздрогнул от резкой боли и отбросил ремень в угол.

Слышно было, как в детской сын захлебывается слезами, давится криком, как жена пытается его успокоить. Василий Гаврилович пошел на кухню, достал бутылку водки, открыл банку американских сосисок, выпил полстакана, съел одну сосиску, почувствовал тошноту и вышел из квартиры. Лестница, испуганное лицо сына инженера Ярунина, подъезд, бабки на лавочке, пыльная улица…

Василий, ссутулившись, шагал вверх по улице, по которой в ту же сторону лениво шаркала колонна интернированных немцев. Он обогнал колонну, миновал Шанхайку, поселок, выросший на пустыре за последние полгода. Спустившись в меловой овраг, напился из родничка и вышел в степь. Здесь уже ковырялись на огородах, копали, что-то сажали. Мария не раз просила его помочь ей в посадке, но ему все некогда, все некогда… Да и кой черт с этого огорода? Еды ей, что ли, мало? Впрочем, если с ним что-то случится, уже не будет американских подарков, гусей и свиней, и много еще чего не будет, а будет то же, что и у всех: полуголодное существование на тех продуктах, что дают по карточкам.

Домой Василий Гаврилович вернулся поздно. Мария встретила его на пороге, кутаясь в черную с большими цветами шаль, которую он подарил ей на тридцатитрехлетие. Она молча и с надеждой заглянула ему в глаза. Но у него не было желания говорить с ней о чем бы то ни было. Он прошел на кухню, выпил воды, затем тихонько открыл дверь в детскую. Дочка спала тихо, зато сын что-то бормотал во сне, всхлипывал. Василий Гаврилович вспомнил своего отца, ушедшего из жизни так рано, что уже и лицо его представить себе невозможно. Но что он хорошо помнил, так это то, что отец никогда его не бил. Как, впрочем, и других братьев. Может, послушными были, может отец был добрее. И Василию Гавриловичу стало жаль своего сына, а более – самого себя.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?