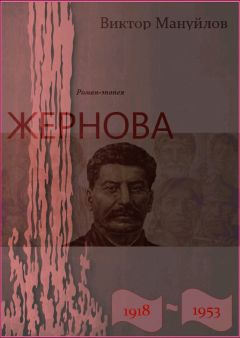

Текст книги "Жернова. 1918–1953. Книга двенадцатая. После урагана"

Автор книги: Виктор Мануйлов

Жанр: Историческая литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 8 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]

Глава 19

В жаркой и сонной одури висело над Ташкентом знойное июльское небо. Ни ветерка, ни облачка. Все попряталось в тень, все замерло, лишь тихо журчит в арыке вода, еще больше нагоняя дрему, да жужжат мухи и лезут в глаза, нос и уши.

Алексей Петрович Задонов с кряхтеньем поднялся из-за стола, сколоченного из досок, ножки которого врыты в землю. Над столом устроен навес, густо оплетенный виноградной лозой. Солнце сюда не проникает, но в самой беседке воздух густо настоян на запахах виноградных листьев, каких-то диковинных цветов, от которых голова становится тяжелой.

В доме хлопнула дверь, послышались шлепающие шаги Маши. Вот она заглянула в беседку, произнесла с укоризной:

– Алеша, уже жарко, иди в дом.

– Иду, ангел мой, иду. Я уж собрался, да сил нету. Эта жара меня в конце концов доконает. А главное – голова, что твой пивной котел – ни бум-бум!

– Пойдем, пойдем, – терпеливо говорит Маша, которая слышит эти жалобы от своего мужа каждый день.

Алексей Петрович поддергивает пижамные штаны, забирает машинку, Маша берет бумаги, и они идут в дом.

Дом сложен из самана, имеет маленькие окна, выходящие в сад, в нем земляной пол, на котором можно наступить на скорпиона или еще на какую-нибудь дрянь, донимают блохи, зато он дает прохладу и напоминает о бренности всего земного.

Второе лето Алексей Петрович снимает этот дом на окраине Ташкента, потому что в каменном доме, где у них с Машей неплохая по здешним меркам квартира, в такую жару жить совершенно невозможно.

В Ташкенте Алексей Петрович как-то неожиданно для себя избавился от привычки работать по ночам. Вернее сказать, он не соблюдал эту привычку во время войны, колеся по фронтам, но окончательно избавился от нее только здесь. И напрасно. Днем, особенно летом, работалось тяжело. Немного легче было зимой, но слякоть, туманы действовали угнетающе. Ко всему прочему стало донимать повышенное давление, иногда пошаливало сердце. «Укатали сивку крутые горки», – привычно вздыхал Алексей Петрович.

Перед обедом приехал посыльный из горкома партии, привез конверт, в котором оказалось приглашение на «Совещание республиканского партийно-хозяйственного актива по подготовке проведения в кратчайшие сроки и без потерь уборки сельхозпродукции и хлопчатника». Алексею Петровичу как корреспонденту «Правды» по Средней Азии надо на этом совещании присутствовать обязательно, а потом дать отчет о нем в Москву. Обычно на подобные корреспонденции в газете отводится не более десяти строк, но иногда могут потребовать и статью на целый подвал: у них там свои причуды.

Жара, к которой Алексей Петрович никак не может привыкнуть, неопределенность своего положения, оторванность от мира литературы и вообще от мира, где что-то делается, что-то совершается – и все без него, Задонова, – откуда-то взявшиеся болячки и болезни – все это заставляет его думать, что жизнь кончена, что в качестве писателя он уже не сможет создать ничего стоящего, потому что, если не создал раньше, надеяться, что это придет в неопределенном будущем, глупо и бесполезно. Утишает лишь то, что у него есть пять книг, две Сталинские премии, свою «Войну и мир» или «Тихий Дон» ему уже не написать, и не потому, что он настолько бесталанен, а потому, что потерял ориентир, что можно писать, а что нельзя, и не получится ли так, что возьмет и напишет, и угодит для начала либо в космополиты, либо в националисты, а затем уже в психушку или на Колыму.

В сакле, как зовет Алексей Петрович саманное сооружение, прохладнее, но это не приносит ему облегчения и не придает того живительного настроя, какой он помнит по прошлым временам. Однако по устоявшейся привычке он садится за пишущую машинку и долго пытается понять, что же такого с утра настучал в беседке на желтоватой бумаге. Понимание не приходит, а приходит раздражение бог знает на кого. Он выдергивает из машинки листок, комкает его и бросает в корзину.

Маша молча ставит перед ним пиалу с крепким зеленым чаем и тарелку с рахат-лукумом, совершенно не сладким и пресным, некоторое время стоит, сложив руки на животе, в ожидании распоряжений и, не дождавшись, уходит заниматься своими делами.

Алексей Петрович слышит за своей спиной горестный вздох жены – лишнее напоминание ему о своем и ее, Маши, дурацком положении, и, чтобы не сорваться, лезет в карман за трубкой. Курить ему нельзя – он это понимает и без врачей, но без трубки не может, зависимость от курения тоже злит и делает жизнь бессмысленной и тусклой. А главное – он не чувствует героев своего романа, который пишет уже второй год. Он не чувствует их характеров, он не может объяснить их поступки, более того, он боится позволить им совершать какие бы то ни было поступки, и они влачат у него жалкое существование, лениво рассуждая о всякой чепухе, потому что рассуждать о чем-то серьезном, о чем рассуждали когда-то на фронте, теперь, то есть после войны, чревато непредсказуемыми последствиями. Уж если его полудокументальную книгу о войне, написанную на одном дыхании и божественном вдохновении, так раздраконили в газетах и журналах, обвинив во всех смертных грехах, а более всего в русском национализме, то от романа о войне же не оставят и камня на камне.

И Алексей Петрович, прикрыв глаза, видит этих критиканов, засевших в Москве, их самодовольные и надменные лица, слышит их каркающие голоса – и проникается ненавистью. До удушья.

«Так недалеко и до инфаркта», – уныло отмечает он участившееся сердцебиение. Отложив трубку, он пьет чай с рахат-лукумом и старается ни о чем не думать. А если думать, так о чем-нибудь таком, что могло бы настроить на рабочий лад. Вот Чернышевский, например… Его тоже ссылали, над ним издевались, а он все-таки нашел в себе силы… Или Герцен… Или тот же Шолохов: до сих пор нет-нет, да кто-нибудь вновь заводит старую бодягу о том, не украл ли Шолохов свой «Тихий Дон» у кого-то, сам ли он вообще пишет то, что пишет? Опять же: Шолохов живет в своей Вёшенской и в ус не дует, а тут вот оторвали тебя от первопрестольной, где ты был своим человеком в своей среде, членом правления Союза писателей и всяких-разных коллегий, – и ты раскис.

И еще что-то приходило на ум Алексею Петровичу, такое же ничтожное и пустое, как выеденная тыква. Так из тыквы можно сделать хотя бы кувшин, а из его мыслей… Потом потянуло в спасительный сон, но вздремнуть так и не дали: на улице с визгом тормозов остановилась машина, хлопнула дверца и кто-то крикнул с бесшабашной веселостью:

– Хозяюшка, не здесь ли проживает знаменитый писатель Алексей Петрович Задонов?

– Здесь, но он занят, – ответила Маша и тут же спросила: – А вы, извините, кто будете и по какому делу?

Человек хохотнул с уверенной снисходительностью к собеседнику, который почему-то не знает того, что знают все, и ответил с той же бесшабашной веселостью:

– Я писатель Капутанников! Мы с Алексеем Петровичем старые друзья! Разве он вам не рассказывал обо мне? В его книге о войне моей скромной персоне посвящена целая глава. Правда, там я выступаю под другой фамилией…

– Проходите во двор, – послышался неуверенный голос Маши, скрипнула и хлопнула калитка, зазвучали решительные шаги. – Подождите здесь, я сейчас узнаю, – прервала решительный топот Маша, и Алексей Петрович почувствовал вдруг необычную для себя радость по поводу того, что в его доме объявился свежий человек. Пусть даже и бывший Капустанников.

Он встал, посмотрел на себя в зеркало: на него самого глянул из зеркала потускневшими глазами располневший и обрюзгший тип с двухдневной щетиной и непомерно отросшими волосами. Почему-то стало неловко. Он помнил, с каким обожанием смотрел на него Капутанников, как ловил каждое его, Задонова, слово. И вдруг перед ним очутится… «Ах ты, черт меня дери! – подумал Алексей Петрович о припухшей роже в пятнистом от сырости или еще от чего зеркале. – Хорош, ничего не скажешь, хорош гусь. Но другого нет, придется представлять этого», – и он, накинув на плечи бухарский халат, шагнул навстречу Маше.

– Там… – начала Маша.

– Я слышал, – перебил жену Алексей Петрович и, неожиданно поцеловав ее в щеку, шагнул за порог сакли.

– Алексей Петро-о-ови-ииич! – вскрикнул Капутанников, раскидывая по сторонам длинные руки, точно ими он и растягивал, будто гармошку, отчество Задонова, однако не решаясь первым сделать шаг навстречу. – Еле вас нашел! Боже мой, как давно мы с вами не виделись! И совсем не ожидал застать вас в этой дыре!

Алексей Петрович шагнул вперед и тоже развел в стороны руки. Капутанников, точно получив разрешение, кинулся к нему и заключил Алексея Петровича в свои объятия.

Они стояли посреди двора, похлопывая друг друга по плечам, отстранялись и вновь сближались, и даже трижды облобызались. Алексей Петрович после последней встречи с Капутанниковым под Москвой осенью сорок первого, ни разу не вспоминал о нем, а вспомнил лишь тогда, когда стал писать книгу, заглядывая в свой дневник. Теперь же ему показалось, что он всегда его помнил и всегда испытывал к нему симпатию и некую в нем потребность.

– У этой дыры есть свои преимущества, – произнес он затверженную как урок фразу, когда объятия и восклицания были исчерпаны. – Здесь никто не мешает думать и работать.

– Вы правы, вы как всегда правы, дорогой Алексей Петрович. Я, между прочим, всегда вспоминал о вас, учился на ваших репортажах и очерках, учился, как правильно писать о войне. Особенно ваш рассказ о слепом танкисте! Читаешь – так и кажется, что сам, ослепший, сидишь в танке, а кругом враги – и жуть берет, и хочется понять, смог бы ты сам, если бы действительно оказался на месте того майора… И тут вот командировка в Монголию, съездил, посмотрел, попил кумысу и молочной водки, возвращаюсь назад, остановка в Ташкенте, а мне один знакомый говорит, что вы здесь… Ну, я плюнул на все и решил: не уеду, не повидав вас.

– Очень хорошо и очень правильно сделали, э-эээ… – говорил Алексей Петрович, разглядывая гостя и пытаясь вспомнить, как же зовут этого Капутанникова, который в его книге значится под фамилией Свекольников, да, к тому же, без имени-отчества. Но не вспоминалось никак, да и сам интерес к своему гостю как-то слишком быстро пошел на убыль.

Но Капутанников, заметив его затруднение, сам напомнил:

– Степан Георгиевич. – И тут же заспешил, как он это делал всегда, точно боясь, что его перебьют: – Я сейчас в «Сельской жизни» работаю, спецкором, все время в разъездах. Привык, нравится, хотя во время войны мечтал, что как только война закончится, так из Москвы ни ногой.

Был Капутанников все так же длинен и нескладен, белый полотняный костюм висел на нем, как на вешалке; он оплешивел, во рту светились золотые коронки, на щеке возле уха краснел небольшой шрам, какие бывают от осколка мины или снаряда. Зато из глаз и позы исчезли искательность и робость, появились нахрапистость и даже нагловатость, но, видимо, только по отношению к тем, кого он считал ниже себя по всем статьям.

После двух бокалов местного белого вина, после плова по-узбекски, пошли воспоминания, кто где бывал и когда, что видел, с кем встречался. Капутанников захмелел неожиданно быстро, язык у него развязался, и с языка его стали соскакивать слова, рассчитанные исключительно на прошлые представления друг о друге.

– А я и сам, дорогой мой Алексей Петрович, – захлебывался словами Капутанников, – едва не загремел под фанфары. А все оттого, что слишком стал доверчив к людям, что возомнил, будто война всех побратала, сделала чище и даже, я бы сказал, возвышеннее. Ведь какая война была, какие жертвы принес народ на, так сказать, алтарь победы, какие муки претерпел, что оставшимся в живых остается только благодарить судьбу и работать за десятерых – за тех, кто не вернулся. И я пахал, как вол. И что же? Я был наивен, как жираф, которого окружили гиены: ему, жирафу, со своей высоты гиены кажутся такими маленькими, такими ничтожными, что даже жалко их, гиен то есть. Я думал, что умудрился всечеловеческим опытом добра и зла, выбрал добро, и все последовали моему примеру, а они – черта с два!

– Да кто эти они-то? – не выдержал Алексей Петрович, снова заинтересовываясь своим гостем.

– Как кто? Будто вы и не знаете, кто… – изумленно уставился на Алексея Петровича Капутанников. – Все знают, кто, да молчат, посапывают в тряпочку. Кто-кто… Те, кто не нюхал пороху, кто всю войну просидел в тылу на брони, кто заранее поделил послевоенный мир на своих и чужих. Вы думаете, Сталин так себе раздраконил некоторых наших корифеев? Не-ееет, Алексей Петрович, не так себе. Те же Зощенко, Ахматова, Пастернак и другие – кто они? Русские писатели и поэты? Черта с два! Они и в России-то остались только потому, что были уверены, что большевики долго не продержатся. А тут еще нэп – самое то, что им надо. Тому же Мандельштаму, например. Тоже мне русский поэт – сын папы-миллионера! Ему интересы рабочего класса до лампочки! Или Ахматова – то ли княжна, то ли графиня, у нее все охи да ахи. А Зощенко? Так этот вообще черт знает кто! У него все русские – дураки, мещане, обалдуи. А тоже мне – мы русские писатели, поэты… Терпеть ненавижу. Знаете, как они мою повесть о войне раздраконили? Не читали в «Новом мире»? А саму повесть? В «Октябре» печаталась… Книга уже в набор была сдана – рассыпали… с-сволочи.

И Капутанников, уронив голову на руки, замер в горестной позе человека, для которого не осталось на земле никакой справедливости.

Алексею Петровичу показалось, что Капутанников плачет, и он решил утешить коллегу:

– Не убивайтесь, Степан Георгиевич. Ни войны, ни отсутствие таковых, ни победы, ни поражения не меняют сущность человеческой породы. Меняются время, представление об окружающем человека мире, меняется техника, производство, но отношения между людьми практически не претерпевают никаких изменений. И даже вера в бога или неверие в него – тоже ничего не значат, если не считать некоторых наслоений обязательных ритуалов в общении друг с другом. И если вы это себе усвоите, то никакие неожиданные изменения в человеческих отношениях не покажутся вам неожиданными, – говорил Алексей Петрович, все более вдохновляясь и веря тому, что и сам следует тем законам, которые излагал. – Надо стоически выдерживать свою линию и верить только своему предназначению. Тогда и окружающий мир не будет казаться вам таким отвратительным, – закончил он с пафосом и ободряюще похлопал Капутанникова по руке.

Тот встрепенулся, наморщил широкий, но низкий лоб.

– А как же советская власть? Как же коммунистическая идея? – воскликнул Капутанников, откидываясь на спинку плетеного кресла и с удивлением глядя на Алексея Петровича.

Алексей Петрович чертыхнулся про себя, вспомнив того еще Капустанникова, который на курсах «Выстрел» разоблачал заговорщиков, и пошел на попятную:

– Советская власть и коммунистические идеи еще не до конца укрепились в сознании многих советских людей. Надо, дорогой мой Степан Георгиевич, чтобы ушли по крайней мере два-три поколения, чтобы новые поколения были абсолютно свободны от пережитков проклятого прошлого, только тогда моральный облик человека изменится к лучшему в самых существенных своих позициях.

– Э-э, дорогой Алексей Петрович! Какие там существенные позиции! Откуда дети старых революционеров набираются всякой дряни, если родители у них такие идейные и моральные, а сынки такие… такие… можно сказать, выродки? Я насмотрелся – это ж просто черт знает что! Они уже живут при коммунизме! У них разве что птичьего молока нету! А все гребут и гребут под себя, в то время как народ гнет на них спину, лишнего куска хлеба не имеет, – с горечью произнес Капутанников и принялся разливать по бокалам вино.

И Алексей Петрович понял, что тот его не разыгрывает, что у него наболело, что он действительно насмотрелся всякого дерьма, а он, Задонов, стал тем человеком, на кого Капутанников решил выплеснуть долго копившееся в нем недоумение и озлобленность. Да чем же помочь ему, если и сам себе помочь ничем не можешь?

– Давайте, Степан Георгиевич, выпьем за то, чтобы в нашей душе, несмотря ни на что, сохранялась вера в лучшее будущее для нас самих, наших близких, для нашей России… То есть для Советского Союза.

Они чокнулись бокалами и выпили.

Подошла Маша, осторожно напомнила, что ему, Алексею Петровичу, надо на совещание, он посмотрел на нее, беспечно махнул рукой:

– Обойдутся. Там и без меня хватает звонарей. Скажу, что приболел. И, вновь повернувшись к Капутанникову: – А что в Москве по части космополитов и патриотов? В газетах я читал, да только, сами знаете: газеты – одно, действительность – несколько другое.

– Вот-вот! – обрадовался Капутанников. – Я и говорю, что Сталин терпел-терпел да и взялся за этих космополитов. А то у них на уме только Запад да Америка. Там, мол, и то, и это, и пятое-десятое, а у нас ни хрена. А то, что мы столько лет воевали, столько людей положили, столько городов и деревень фашисты у нас стерли с лица земли, а в той Америке ни одна бомба не упала, об этом помалкивают. По их словам, русский народ и ленив, и бездарен, и ничего хорошего сделать не способен. И это о народе, который создал гигантскую империю от Германии до Аляски! А сами… Сами-то они что сделали? То-то и оно.

– Да кто же они-то? – снова воскликнул Алексей Петрович, желая, чтобы Капутанников назвал наконец этих «они» их истинными именами.

Капутанников уставился на Алексея Петровича мутным взглядом, затем погрозил ему пальцем:

– Э-э, Алексей Петрович! Меня на мякине не проведешь. Если даже сам Сталин не назвал их имен, а только все космополиты да космополиты, то мне их тем более называть не положено. Вы думаете, среди них одни эти самые? Не-ет. Там и русских полно, там как раз даже больше тех, кто имеет, так сказать, власть и способы влиять на умонастроение масс. Вот это и есть самое страшное. – И, навалившись грудью на стол и понизив голос почти до шепота: – В Большом театре, как выяснилось, на руководящих постах ни одного русского. А ведь это самый русский театр, центр русской культуры. Сегодня он только по названию русский. А кто руководит журналами и газетами? Только по видимости руководят русские, а вокруг них эти самые космополиты и вьются, они всю политику и делают. А в годы войны… Мне один знакомый товарищ, из органов, рассказал, что в высшие учебные заведения шли практически одни… эти самые, русских там единицы были: все на фронт подались и мало кто вернулся. А вы говорите… Сейчас в Москве только и разговоров, что о создании государства Израиль и Еврейской республики в Крыму. Михоэлс гоголем ходит, а вокруг него мошкара всякая вьется. Вот они-то и есть эти самые космополиты. Вся надежда на Сталина, что он их всех, как когда-то Мандельштама и Бабеля, прихлопнет и духа их не оставит на нашей земле. Но никаких Крымов им не давать. Израиль? Пусть будет Израиль. Но пусть они все туда и катятся.

Алексей Петрович смущенно покхекал и отвел глаза в сторону. Ему стало скучно, и он удивился, что еще несколько минут назад так радовался своему неожиданному гостю, а теперь хочет только одного: чтобы тот поскорее убрался со двора. И дело не в том, что Капутанников не сказал ничего нового, а в том, что все эти слова ничего не значат, как не значили они в конце двадцатых и начале тридцатых, когда поносили Пушкина и всю русскую литературу, культуру вообще, когда крушили семью, громили церкви и с пеной у рта кричали о мировой революции, в которой должен сгореть русский народ. Но потом что-то изменилось, но не в народной толще, а наверху, и Пушкина подняли на такую высоту, на которой он еще никогда не стоял, и погромы всего русского утихли, хотя и не прекратились совсем, зато начался погром погромщиков, но опять же сверху, а не снизу, то есть не по воле народа, а по необходимости. Не исключено, что эту необходимость почувствовал сам Сталин, тоже приложивший руку к погрому «русского великодержавного шовинизма», но сегодня другое время, и что решит Сталин, никому не известно, потому что одновременно бороться с космополитами и «русскими шовинистами» можно только руками тех же космополитов: космополиты останутся, а шовинисты исчезнут.

Однако вслух Алексей Петрович ничего такого не сказал. Он вполуха слушал Капутанникова, снова вцепившегося в космополитов и Зощенко, и думал, что надо это как-то поскорее прикончить. Зря он обрубил себе возможность поехать на совещание: там он скорее бы отделался от своего гостя, а теперь вот сиди и слушай это нытье и делай вид, что тебе это интересно. «Вот вы сделали революцию, – думал Алексей Петрович, имея в виду Капутанникова же, хотя тот в те годы ходил под стол пешком, – … сделали, а теперь скулите: и то вам не так, и это не эдак. Раньше надо было думать, дорогие товарищи…», но закончить эту мысль не успел: Капутанников вдруг заторопился, стал прощаться – то ли почувствовал изменение к себе отношения хозяина, то ли и ему самому все это порядком надоело.

«Какие-то мы действительно… – думал Алексей Петрович, и уже не впервой, проводив гостя до калитки и возвращаясь в свой „кабинет“. – Вот так же и с покойным Алексеем Толстым у меня было, и с другими тоже… Какой там шовинизм! Чепуха! Нам это приписывают, причем от имени русского народа, а мы верим. А приписывают потому, чтобы отвлечь внимание от еврейского, грузинского, украинского и прочих национализмов. Имел бы место шовинизм, всех нацменов, как индейцев в Америке, перебили бы. А мы с ними носимся, ублажаем: не жмет ли вам тут, не трет ли вам там? – они и рады стараться. И сожрут нас в конце концов с потрохами, если не опомнимся…»

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?