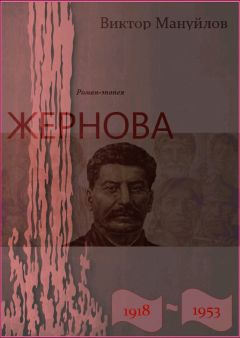

Текст книги "Жернова. 1918–1953. Книга двенадцатая. После урагана"

Автор книги: Виктор Мануйлов

Жанр: Историческая литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 12 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]

Глава 28

После вызова в военкомат, где Олесича допрашивали два следователя из Москвы, прошло больше месяца. Вызывали его и еще, но под конец уже свои, местные особисты-эмгебисты, которых, однако, по старой памяти Олесич все еще называл гепеушниками-энкэвэдушниками, где уши рифмовались с душами. И те, московские, и свои – все ходили вокруг да около, и получалось, будто они знают доподлинно, что это именно он, Олесич, застрелил старшего лейтенанта Кривоносова, но это им совершенно ни к чему, это для них не самое главное и наказывать его за это никто не собирается. Олесича напрямую о стычке с диверсантами уже никто не выспрашивал, заставляя вспоминать все новые и новые подробности, предшествующие стычке, и где-то, на каком-то этапе дела Олесич сам начал подыгрывать – в том смысле, что очень даже может быть, что старший лейтенант Кривоносов что-то знал такое хотя бы даже и о том же полковнике Матове, что тому Матову представлялось невыгодным и даже опасным. А поскольку сам Матов вряд ли станет устранять смершевца, то непременно должен организовать каких-то людей для этого дела, может, даже из их же штурмового батальона, то есть из бывших офицеров, и что диверсанты не зря пытались уйти на ту сторону фронта через дивизию Матова, рассчитывая на поддержку, и прочая, и прочая. В итоге же получилось, будто Олесич при самой смерти Кривоносова только присутствовал, а организовали ее совсем другие люди во главе с майором Голиком, за которым и стоял полковник Матов. А может, и кто повыше. Что Олесич и должен был подтвердить. И он подтвердил. При этом хорошо понимая, что это игра и что если он откажется в эту игру играть, хуже будет только ему самому.

Так ведь у Олесича и в мыслях не было – отказываться.

Тем более что копали под начальство, а начальство – всякое начальство – Олесич не то чтобы ненавидел лютой ненавистью, но считал чужим и враждебным – и для себя, и для всего трудового народа. Потому что все напасти, которые он претерпел в своей жизни чуть ли не с самого рождения, шли от начальства. В свое время Сталин это самое начальство не жалел, изводил под корень, теперь, видать, наступило время опять шерстить это сучье племя, как в тридцать седьмом-восьмом годах. Так что чем больше начальства перебьют и пересажают, тем лучше будет для всех.

Себя Олесич начальством не считал: сменный мастер и вообще всякий мастер на производстве – это даже хуже чем рабочий: с одной стороны, тебя ненавидят рабочие, поскольку ты им и зарплату начисляешь как бог на душу положит, и работать заставляешь сверх всяких норм, и на займы подписываться, и нормы режешь, и все такое-прочее, хотя делаешь все это ты не по своей воле; а с другой стороны – тебя, мастера, клюет и презирает начальство, может, как раз за то, что когда-то само тянуло лямку мастера. Собачья, вообще говоря, должность, и если бы Олесич знал, что она такая, пошел бы лучше рабочим. Но в отделе кадров сказали, что нужны мастера, а поскольку человек он грамотный и с командирским опытом, то это как раз то, что надо.

Олесич большой завод, не считая развалин, видел впервые в жизни – чтоб вот так, изнутри, и чтобы работал, – поэтому ему было без разницы, кем на этом заводе вкалывать. А мастер, как ему казалось, это что-то вроде взводного или даже ротного: знай себе командуй. Сходство, действительно, было…

Последний раз Олесича вызвали в военкомат неделю назад.

Все в той же маленькой комнатенке с зарешеченными окнами за столом сидел молодой русоволосый парень с широкими плечами, мощными руками, распирающими рукава не слишком свежей рубашки, с загорелым до черноты круглым лицом. Парень сказал, что зовут его Виленом и что отныне Олесич будет работать с ним. Федор Аверьянович понимающе кивнул головой, догадываясь, что прошлые его заслуги перед органами вернули его на прежнюю дорогу, что от этого уже не избавишься, что это на всю жизнь.

А Вилен между тем намекнул, что им известно, откуда Олесич и прочие брали лесоматериалы на строительство и чем Олесич откармливает своего кабанчика, в то время как в загородном подсобном свиноводческом хозяйстве катастрофически не хватает кормов. Намекнув, Владлен долго молчал, давая Олесичу осмыслить свое положение. Что ж, положение завидным не назовешь: никаких документов на покупку стройматериалов у Олесича не было, помои брать в столовой не разрешалось, и попадись Верка с ними хотя бы раз, загремела бы лет на пять, как миленькая.

Осмыслив свое положение, Олесич вытер платком обильный пот с крапленого немецким порохом лица, весьма упитанного супротив прошлогоднего, и посмотрел на Владлена с готовностью выполнить любое его приказание. Написано было на этом лице и нескрываемое недоумение: а знает ли этот молокосос о прошлых заслугах Олесича перед органами, или начальство не поставило его в известность, что он решил Олесича попугать? И сделал вывод, что или не знает, или старое уже не в счет.

– Расскажите-ка мне поподробнее о вашем немце, – предложил Владлен, оценив Олесичеву готовность и не придав никакого значения его недоумению. И пояснил: – С кем якшается, о чем разговаривает с рабочими, помогает производству или, наоборот, каким-то незаметным способом вредит? – Еще помолчал и добавил веско: – Учтите, у нас есть основания для подозрения, что Дитерикс остался у нас неспроста.

Олесич наморщил лоб, но вспомнить ничего такого, что могло бы заинтересовать товарища Вилена… («Просто Вилен», – поправил его Вилен), ничего такого вспомнить не смог. Конечно, если сильно поднатужиться, то кое-что наскрести можно, но Олесич уже знал, что спешить с этим делом никак нельзя, что выкладывать все, что знаешь, опасно, потому что особисты могут твои же слова повернуть против тебя самого. Наконец, они заботятся о какой-то своей, не всегда понятной для Олесича, выгоде, им ничего не стоит подставить человека, который им служит верой и правдой, именно тем людям, за которыми сами же и заставляют следить. Так что, хотя Олесич ничего предосудительного о немце сказать не мог, – уже хотя бы потому, что ничего такого не знал: не до немца, своим голова забита под завязку, – но и то, что видел и слышал, попридержал, следователю не выложил как последний дурак, однако сумел заинтересовать, потому что понимал: во-первых, не отвяжутся, а во-вторых, быть своим человеком в этой конторе имеет свои преимущества, то есть это такая крыша, которая может прикрыть его от многих случайностей: те же помои, доски-бревна или еще что. В ином разе можно даже утверждать, что пошел на преступление исключительно в целях разоблачения.

Все это Олесич провернул в своем искушенном мозгу, пока Вилен объяснял ему, как лучше сблизиться с немцем, войти к нему в доверие и всё такое прочее.

– Можете, Федор Аверьянович, рассказать фрицу пару антисоветских анекдотов. Но не сразу, разумеется, а сперва про то, как муж приехал из командировки… Ну, да вы знаете.

– Про командировку знаю, а антисоветские – нет, – сделал Олесич невинные глаза.

Вилен понимающе усмехнулся и тут же выдал с десяток анекдотов, и среди них такие, которых Олесич действительно никогда не слыхивал, и за каждый из которых могут упечь лет на десять.

Про американскую помощь, которую посоветовал Рузвельту и Черчиллю русский эмигрант, – это как раз и был один из тех анекдотов. И не самый-самый, между прочим.

Глава 29

По пыльной улочке, заросшей у заборов пожухлой лебедой и полынью, подошли к дому Олесича. Всю дорогу Малышев смешил компанию, рассказывая всякие нелепые истории из своей жизни, но больше тем, что безбожно коверкал немецкий и русский язык. Держалось в Малышеве то неясное ощущение опасности и тревоги, которые каким-то непонятным образом связывались в его сознании с малопривлекательной личностью мастера Олесича и этим неожиданным, не имеющим никакого повода, приглашением на шнапс и швартен. И не за себя тревожился Михаил Малышев, а за Дитерикса, столь беспечно и с такой готовностью принявшего приглашение Олесича. Неясное ощущение опасности и вызвало в Малышеве такую бурную реакцию, желание то ли подразнить эту опасность, то ли подстегнуть, то ли приблизить ее и рассмотреть как следует, если она существует на самом деле.

В своей болтовне Малышев все время балансировал на грани дозволенного, будто даже повторяя фразы из некоторых радиопередач, но повторяя не точно, что позволительно лишь среди людей близких, проверенных. Этим Малышев, как ему казалось, отвлекал опасность от Дитерикса на себя, догадываясь, что немец на особом счету и каждое слово его может находиться под контролем. Об этом, кстати, как-то во время беседы по поводу предстоящего Первомая и выполнения взятых коллективом цеха соцобязательств проговорился секретарь цеховой парторганизации, но, тут же испугавшись, добавил, что «это между нами и никому ни-ни, упаси бог!», точно Малышев несмышленыш какой-то и жизни совершенно не знает.

Не глядя на Олесича, Малышев каждым нервом чувствовал его настороженность, а в его деланном смехе, как казалось Михаилу, громко звучал самый обыкновенный страх. Страх этот был необъясним, он путал в голове Малышева мысли и ощущения. Впрочем, мыслей было совсем немного, они мелькали, как какие-нибудь обрывки из затертой ленты немого кино. Это все были кадры из его службы в Германии, в которых запечатлелись эпизоды пьяной раскованности и вольности, связанные с Победой: вот мы какие, все-то мы можем, все-то нам теперь дозволено и по плечу. А еще в этих кадрах проскальзывали картины тамошней жизни, тоже бедноватой, но говорящие о жизни другой, устроенной и чистой, не такой, как дома, и связанная с этим… зависть не зависть, а что-то тоскливое и темное на душе… И анекдоты по вечерам, и тень смершевца, тающая в неверных бликах костра, и исчезновение ротного балагура, своего Теркина, и шепоток, и косые взгляды, и угрюмое молчание, и тоска по дому…

Конечно, мастеру Олесичу могла придти в голову блажь пригласить к себе домой немца и малознакомого слесаря, потому что убытку от их гостевания большого не будет: жена при столовской кухне, то есть при продуктах, убыль в домашней кладовке ей восполнить ничего не стоит. Могли быть у Олесича и другие какие-то соображения, и без всякого соображения тоже мог поступить человек очень даже просто… Но это в рассуждении. А глянешь на Олесича, и всякое желание рассуждать пропадает, остается лишь какой-то неприятный осадок в душе, от которого не знаешь, как избавиться.

И Малышев паясничал и кривлялся, словно в него вселился бес, и дергал его за веревочку.

– …И приезжают к нам американцы. И среди них негры. Рожи у всех – во! – показал Малышев руками, раскинув их шире плеч. – Всю дорогу жуют, как те коровы, жвачку, и чуть что: окей да окей! окей да окей! А с чего бы взялся у них этот окей, если они живут под капитализмом! Ну и мы, ясное дело, как речь о чем-нибудь нашем, советском, так тоже: окей да окей! Смехота да и только. Все в лежку. – И Малышев показывал, как солдаты, ни слова не понимая по-американски, покатывались со смеху неизвестно отчего. – А командир нашего батальона, его замполит, ротные и еще какие-то чины, – продолжал Малышев, – те аж потные все, только платками утираются да на нас так поглядывают, будто мы вот-вот кусаться начнем или закукарекаем… А мы – ничего, марку держим, только уж больно потешно все это… Ну и виски ихнии – дерьмо, не лучше самогонки. Зато ром – штука приличная, горлодер.

Олесичева хата почти ничем не отличалась от других. Поаккуратней разве что. Да еще палисадник: сирень, жасмин, цветы разные отделяли хату от улицы.

Олесич отпер ключом калитку, сделанную из пружинного матраса железной кровати. Захлебываясь в лае, из-за дома выскочил кудлатый пес неизвестной породы, попрыгал вокруг гостей и успокоился, как бы говоря хозяину: я свое дело сделал, а ты как знаешь. И улегся в тени.

– Жинка еще не пришла, – пояснил Олесич. – Вы тут пока посмотрите, а я займусь…

Хозяин скрылся в хате, а гости пошли смотреть огород и сад, раскинувшиеся позади хаты.

Дитерикс лишь снаружи видел до этого русские усадьбы и немудреные их жилища, скрываемые от мира густым вишенником, нависающим над забором, а в Шанхайке вообще не бывал ни разу, проводя все свое свободное от работы время в четырех стенах своей маленькой квартирки. Теперь он ходил по узеньким дорожкам между грядками и с умилением рассматривал жухлые огуречные плети, точно пытающиеся слиться с землей, оранжевые тыквы, назойливо лезущие в глаза; подвязанные где к палкам, где к железкам кусты помидоров с гроздьями зеленых и спелых плодов. При этом один куст был подвязан к ржавому дулу немецкой винтовки, и Дитерикс даже потрогал ее и покачал головой; а еще на грядках торчали зеленые перья лука и чеснока, пышные султаны укропа, роскошные листья буряков, – видать, без полива не оставались.

Дитерикс показывал пальцем на то или иное растение и, как учитель ботаники, влюбленный в свою профессию и попавший на другую планету, с удивлением обнаруживший на ней те же растения, что и на Земле, с восхищением выкрикивал их названия:

– О-о! Гурке! – тыкал он пальцем в толстый желтяк.

– Огурец, – переводил Малышев.

– Я, я! Огурьец! – И снова изумленно вскидывал руки: – О-о! Дер дилл! Оч-чень хороши дер дилл!

– Укроп! Ясное дело. Вырос уже, семена собирать пора, – вставлял Малышев и тут же добавлял: – Дер дилл, куда ходил?

– О Микаэл! Ты есть большой шрифтштеллер! Найн, найн! Дихтер! Как это по-русски?

– Шрифтштеллер – это я знаю: писатель. А что есть дихтер?

– Дихтер? Это есть: дилл – ходил.

– А-а, поэт! – догадался Малышев. – Это точно. Я еще в школе девкам стихи писал. Про любовь. – И принялся то же самое излагать по-немецки: – Их бин Гёте, – тыкал он черным пальцем себе в грудь, выгнув ее колесом и блестя серыми озорными глазами, доставшимися ему в наследство от предков, забредших когда-то в эти степи из северных краев с их серым небом и озерной гладью.

– Ха-ха-ха! – заливался Дитерикс, запрокидывая голову, и на его загорелой плеши играли солнечные лучи.

– Их шрайбе айне ферсе ауф майне либер мэдхен. Майне либер мэдхен либе мих[26]26

Их шрайбе айне ферсе майне либер медхен. Майне либер медхен либе мих. – Я пишу стихи моей любимой девушке. Моя любимая девушка любит меня.

[Закрыть], – напыщенно возвещал Малышев и доводил Дитерикса до слез. Потом запел:

Из открытой двери хаты выглянул Олесич.

– Над чем это вы ржете?

– Франц говорит, что капиталистический огурец почему-то очень смахивает на социалистический, а я ему доказываю, что этого не может быть, – серьезно объяснил Михаил, глядя невинными глазами на Олесича. – Капиталистический – он не такой сладкий. Я их в Германии тонну съел – сплошная горечь. Тьфу!

Олесич вытягивает шею и зыркает по сторонам: не слышат ли соседи.

– Кончайте экскурсию, – говорит он. – Идите до хаты: кушать подано.

В хате прохладно. Мишка скинул у порога свои парусины и с удовольствием ступил босой ногой на чистый и прохладный земляной пол, на цветастые лоскутные коврики.

Дитерикс с сожалением посмотрел на свои запылившиеся башмаки и тоже разулся. Из серых носков выглядывали большие пальцы с кривыми ногтями. Дитерикс попытался втянуть пальцы в носки, но они вылезли наружу еще больше.

Олесич не удерживал гостей от разувания.

Дитерикс, поборов смущение, вступил в комнату, посредине которой стоял стол, накрытый белой скатертью с вышивками по краям. Он осторожно ступал по полу, будто тот был стеклянным, оглядывался с детским любопытством.

Скудный свет через небольшие окошки с белыми занавесками и горшочками герани создавал мягкий полумрак, от которого комнатенка казалась совсем крохотной. Стены белены известкой, потолок тоже; с него свисает лампа на витом шнуре с газетным кульком вместо абажура. В простенке между окнами портрет Сталина в маршальской форме, несколько старых московских афиш, раздобытых Веркой по дороге в Донбасс, куда ее мобилизовали из Смоленской области на восстановление. Над широкой некрашеной лавкой немецкий тканый коврик с оленями и видом на старинный замок, – память о завоеванной Германии; около двери зеркальце, в углу неуклюже сработанный комод, над ним свадебная фотография хозяина дома и его жены с окоченевшими лицами.

– О-о! – удивился Дитерикс, узнав в жене Олесича заводскую повариху. – Это есть фрау Вера! Так?

– Угадал, Франц. Она и есть, – подтвердил Олесич.

– Хороши жена, хороши фрау: гульяш, борш, зуппе, макарон по-флоцки, комп'от…

– Во чешет! – с деланным восхищением воскликнул Олесич. – Все выучил! Самые главные слова! Давайте к столу.

На столе дымится обжаренная вместе со шкварками молодая картошка, прямо на клеенке перья лука, огурцы и помидоры, на тарелке крупно нарезанная самодельная колбаса в крупинках сала, в плетеном блюде с верхом ломти черного и белого хлеба, посредине бутылка водки.

И Дитерикс, и Малышев давно не видели столь обильного стола, хотя у Малышева с овощами тоже не бедно: и при доме огород, и в верхней степи, но кобанчика содержать нечем, даже кур – и тех всего четыре, потому что кукурузы и самим едва хватает до нового урожая.

– О-о! – воскликнул Дитерикс, с умилением поглядывая на своих русских товарищей. – Социалисмус есть интернационале, есть грозинтернационале! Люди есть геноссе, есть товарищ, есть друз-зя, есть брат'я! Это есть высоки смысл! Высоки смысл есть майн хауз, майн гемюзегартен, майн гартен, майне швайне унд аллес андере! Дас ист фрайхайт![28]28

Майн хауз, майн гемюзегартен, майн гартен, майне швайне унд аллес андере! Дас ист фрайхайт! – Мой дом, мой огород, мой сад, моя свинья и так далее! Это и есть свобода!

[Закрыть] Диалектик! Понимать?

– Понимать, Франц! Мы все понимать, – заверил его Олесич и принялся разливать водку по граненым стаканам. – Жрать всем хочется – что коммунистам, что капиталистам. Только фрайхайт – это когда ничего нет. Я вот был беспризорником, вот это был фрайхайт, потому что каждый беспризорник – фрайер. Вот построим коммунизм, тогда и наступит полный фрайхайт – полная свобода. А пока таким вот макаром.

– Нет макаром! – закипятился было Дитерикс, но Малышев, вдруг поскучневший, остановил его:

– Водка выдохнется, Франц. Давай выпьем. Выпьем за твой диалектик, за твой фрайхайт, за коммунизм, за дружбу между народами. И чтобы никакой больше войны!

Чокнулись и торжественно выпили. И Михаил подумал, что русские, собравшись вот так, никогда промеж себя таких громких тостов не произносят, но стоит затесаться к ним какому-нибудь иностранцу – и начинаются странные вещи: с языка сами слетают слова, которые не то чтобы чужие, но и не свои. Вот так же было и в Германии, когда встречались с американцами, потом еще с кем-то.

Они приканчивали вторую бутылку. Лица раскраснелись, языки развязались, но более всего у Дитерикса, принявшегося рассуждать о том, что есть социалисмус и капиталисмус.

– Майн фатерлянд ист… э-э… широки спектрум… думай, говори, слюшай. Понимать? Я – думай, ты – думай, он – аух думай. Все говори всяки мысль. Никто не понимай. Маркс, Энгельс, Гитлер, Сталин – унд зо вайтер. Ферштеен зи? – спрашивал он, налегая грудью на стол, широко улыбаясь и с любовью поглядывая на русских геноссе.

– Ну его всё к черту, Франц! – пытался увести Дитерикса со скользкой политической тропки Малышев. – Все – к черту! Давай споем. А, Федя? Споем?

– Споем, – согласился Олесич и тут же запел тоненьким дребезжащим голоском:

Ой ты, Галю, Галю молодая,

Пидманули Галю, зибралы с собо-ою…

Малышев подхватывал уверенным баском, Дитерикс, смахивая слезу, тянулся за ними без слов сиплым баритоном, время от времени сбиваясь вслед за Олесичем на визгливый фальцет. Не допев про Галю, перешли на казаков, которые «едут-едут по Берлину», потом пробовали еще что-то, а ладнее всего пошло про ямщика. Малышев, перехватив инициативу у Олесича, завел раздумчиво:

Степь да степь кругом,

Путь далек лежит,

В той степи глухой,

Умирал ямщик…

Олесич, выравнивая свой ломкий тенор, повел следом, Дитерикс, пригорюнившись и по-бабьи подперев кулаком щеку, с умилением смотрел на поющих, иногда подхватывал:

А льюбовь своя

Он собой уньёс…

Они допевали песню, когда в дверях появилась Верка, жена Олесича. Она вошла молча и остановилась, уперев полные руки в крутые бедра. Грудастая, с толстыми ногами и широким лицом, не лишенным, впрочем, некоторой приятности, когда Верка бывает в хорошем расположении духа. Она стояла в дверях и, щурясь со света, разглядывала честную компанию.

Первым ее заметил Франц Дитерикс, сидевший лицом к двери. Он вскочил на ноги, широко и приветливо улыбаясь, и, кажется, готов был не то расшаркаться со всею европейскою учтивостью, не то даже опуститься на колено.

Повернулся к двери вместе с табуреткой и Олесич.

– О, Верунчик! – воскликнул он с явным испугом в голосе, но не поднимаясь из-за стола. – А мы тут вот с товарищами… по случаю, так сказать… с товарищем Францем… Геноссе Дитерикс, наш инженер… Да ты его знаешь! А это Мишка, ремонтник из нашего же цеха.

Но до Верки, похоже, не доходил смысл мужниных слов, ее занимало что-то другое. Белое лицо ее, почти не знающее солнца, потемнело и пошло пятнами, глаза сузились, пышная грудь тяжело опускалась и поднималась.

Олесич торопливо выбрался из-за стола, подошел к жене и попытался ее обнять, но Верка, не глядя на мужа, решительно и как-то уж очень легко, будто пушинку, отодвинула его в сторону, шагнула к столу и, упершись остановившимся взглядом в лицо Малышеву, словно он один был во всем виноват, прошипела:

– Эт-то чо за праздник такой вы тута устроили? Забегаловка вам здеся? Да ишшо с фрицем! – И уже в полный голос, с визгом: – Мало они нам, окаянные, кровушки попортили, мало жизнев наших посгубливали, так еще на чужую жрачку рот раззявливать! А я шоб на них ишачила! Духу шоб вашего здеся не было! Паразиты проклятые! Возьму счас кочергу!..

Но кочерга уже и так была в ее руке, и Верка, взмахнув ею, будто примеряясь, как лучше ударить, повернулась к застывшему с открытым ртом Дитериксу.

– Ты что, дура? – опомнился наконец Олесич. – Съела чего не попадя? Имею я право или не имею? – Голос Олесича тоже сорвался на визг: – Первый раз в жизни товарищей пригласил! Своим горбом!.. Вот этими руками!.. Да ты… су-учка-а!

И Олесич вдруг схватил Верку сзади поперек тела и – откуда только силы взялись? – поволок ее в другую комнату, выкрикивая что-то бессвязное в припадке лютой ненависти. Крики Олесича и визг Верки приглушила закрывшаяся за ними дверь.

Малышев встал, пошел к выходу, дернув окаменевшего Дитерикса за рукав.

– Ком, Франц! Ну их к такой матери с их швартен и гурками! Пошли нах хаузе.

Они торопливо влезли ногами в свою обувку и вышли из хаты под все усиливающийся визг Верки. Дитерикс на мгновение задержался в дверях, сделал неопределенный жест рукой: нельзя, мол, уходить, коли там женщина так надрывается, но Михаил снова схватил его за рукав и потащил к калитке.

– Они, Франц, без нас разберутся, – заверил он.

Солнце садилось за дальний увал, над которым торчали трубы, изрыгающие черные дымы, погружаясь в эти дымы и будто накалываясь на острия труб. Небо блекло лоснилось выгоревшей синевой, высоко мельтешили стрижи и ласточки, стаи ворон и галок тянулись в нижнюю степь, расчерченную бурыми квадратами и пронизанную голубой извилистой ниткой с зелеными бусинами ив. Было безветренно, душно, сухая потрескавшаяся земля и пыльные пожухлые травы просили дождя. Подсолнухи понурили золотистые головы, набитые черными семечками, их широкие листья безвольно свисали вниз натруженными за день ладонями. Где-то отчаянно наяривала гармошка, визгливый женский голос выплевывал похабные частушки; из пыльной лебеды гармошке вторили невидимые сверчки. Пронеслась стайка мальчишек, катя перед собой железные обручи, мелькая голыми пятками и нещадно пыля. Дымили летние кухни, вокруг них суетились бабы; мужики, только что вымытые нагретой в бочках за день горячим солнцем водой, сидели на лавках и курили в ожидании ужина.

– Нет никакой диалектик, – сокрушенно покачал головой Франц, шагая рядом с Малышевым по пыльной улице туда, где среди развалин виднелись крыши новеньких двух и трехэтажек.

– Почему нету? – не согласился Малышев. – Очень даже есть.

Но Дитерикс лишь сокрушенно покачал плешивой головой.

Малышеву ужасно было жалко немца.

* * *

В этот вечер Олесич впервые поколотил свою жену.

Поначалу Верка пыталась дать отпор, но он ловко отразил ее наскоки и, остервенясь, принялся тузить ее кулаками, вбивая их, как в тесто, в мягкое Веркино тело. Он бил ее с наслаждением, мстя за все синяки и шишки, доставшиеся ему в жизни от других. Он бил Верку до тех пор, пока она не перестала визжать. Потом, усталый, сел на трехногую табуретку и долго смотрел, как жена копошится на земляном полу. Лицо Олесича, минуту назад тупое и холодное, узловатое и бугристое, постепенно приняло нормальный вид – остренькое лицо сытого человека. В глазах Олесича появилось любопытство, взор скользнул по растрепанному Веркиному телу, по голым ногам и гладким ляжкам, по необъятным ее трусам с кружевной оборкой, и он, забыв обо всем на свете, чувствуя лишь необоримый зов плоти, кинулся на нее, избитую, стал срывать одежду, рыча от нетерпения и еще неостывшей злости.

31 марта – 19 ноября 2005, май-июль 2010 года

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?