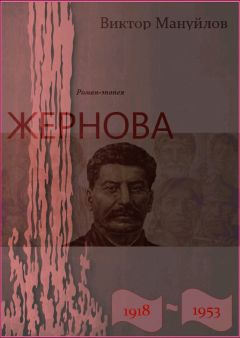

Текст книги "Жернова. 1918–1953. Книга двенадцатая. После урагана"

Автор книги: Виктор Мануйлов

Жанр: Историческая литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 15 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]

Глава 5

В пустом и гулком пролете сборочного цеха, еще до конца не достроенном, сдержанно гудит и колышется черная масса рабочих и работниц первой смены. Для того чтобы собрать эту массу, закрыли проходную завода, а у многочисленных дыр в заборах поставили охранников.

Возле стеклянной перегородки, за которой со временем разместится цеховая контора, ровненько посредине, три сдвинутых вместе стола, накрытых красным полотном; слева и справа еще по одному столу, а перед ними, ближе к черной массе, скамья, на скамье трое мужчин, двое в черных промасленных спецовках, третий – в синей спецовке, какие носят кладовщики, и одна женщина, из моляров, судя по заляпанному краской комбинезону. Мужчинам от тридцати до пятидесяти, женщине лет сорок. Все четверо сидят, опустив головы и не глядя по сторонам.

У большого, во всю стену, окна, разговаривают два милиционера в белых кителях, разговаривают так, будто они одни на всем белом свете, и вокруг них ни черной массы, ни столов, ни четверых поникших на скамейке людей. Милиционеры настолько выделяются своей формой, что все взоры невольно останавливаются на них, задерживаются, а уж потом скользят дальше: милиционеры – как бельмо в глазу, как что-то чужеродное и опасное.

Между милиционерами и столами поместилась небольшая кучка людей в разномастных костюмах: члены парткома и профкома и кое-какое начальство. Тоже шушукаются о чем-то, иногда согласно кивают головами.

Уже дня три на проходной завода и в цехах на самых видных местах, там, где красуются портреты передовиков производства, ударников труда и победителей социалистического соревнования, где вывешиваются приказы и распоряжения, соцобязательства, итоги и ярко размалеванные стенные газеты, – там, среди всего этого висят объявления, написанные черным – и очень жирно, – как бы наполненные презрением, и эти объявления извещают: «В четверг, 17 сентября 1947 года, состоится выездная сессия городского суда по делу о хищениях социалистической собственности».

Трое мужчин и женщина есть эти самые расхитители, их-то сегодня и должны судить.

Вот в стеклянной перегородке открылась дверь, показался сухонький, седой и сморщенный человек неопределенного возраста, в черном лоснящемся форменном костюме с серебряными звездочками на воротнике – сам городской прокурор Смородинов Степан Савельевич. Вслед за ним семенит курносая девчушка с папками, которые она несет перед собой, будто маленького ребенка, за нею плывет адвокат – пожилая полная женщина со скорбным лицом.

Черная масса людей колыхнулась и подалась к стеклянной перегородке.

Вошедшие расселись за боковые столы, девчушка разложила по столам папки и возвестила:

– Встать! Суд идет!

Собственно говоря, вставать пришлось лишь подсудимым, прокурору да женщине со скорбным лицом: все остальные и так стояли.

Несколько мгновений спустя через ту же дверь вошли еще трое. Впереди женщина средних лет приятной наружности, с гладкими каштановыми волосами, собранными на затылке в тугой узел. На женщине строгий костюм, белая блузка. Женщина – известная в округе народный судья Морева, о которой говорят, что она – зверь-баба и жалости не знает.

Вслед за судьей вышел молодой парень в офицерском кителе, с орденской колодкой на груди, но без погон. Парень шагал, поскрипывая начищенными сапогами, его молодое лицо выражало полнейшее осознание важности происходящего события и своей в нем роли. Он строго глянул на подсудимых, прищурился на толпу, словно выискивая еще кого-то, кто прячется за чужими спинами от советского суда, и занял место по правую руку от Моревой.

Последним, замешкавшись в дверях, красный и потный, появился пожилой рабочий, фрезеровщик механического цеха, известный на весь район передовик, чей портрет висит не только на заводской Доске почета, но даже, говорят, на областной. Фамилия фрезеровщика Градобоев, зовут Петром Сидоровичем. На всех собраниях и конференциях он сидит в президиуме, а во время первомайских и ноябрьских демонстраций стоит на трибуне рядом с большим начальством. Но везде он старается оказаться в последних рядах, затеряться за широкими спинами и всегда краснеет и потеет. Коричневый бостоновый костюм, выданный ему по талону за ударную работу, который Градобоев надевает исключительно в торжественных случаях, украшают два ордена и медали, пожалованные ему за трудовые подвиги.

Для всех присутствующих ясно, что если в судьи выставили Мореву, в прокуроры самого Смородинова по прозвищу Эсэс, а в заседатели Градобоева, то дело серьезное и срок подсудимым могут намотать приличный. Особенно если иметь в виду принятый недавно «Закон об усилении ответственности за имущественные преступления», по которому за сущую безделицу могут дать десять и более лет лагерей.

Переглянулись подсудимые и еще ниже опустили голову, а баба всхлипнула и промокнула концом белой косынки глаза.

Черная масса сотнями глаз на одинаково угрюмых лицах наблюдала за тем, как рассаживается суд. С любопытством смотрел на все это и Франц Дитерикс, примостившись у окна. Он впервые присутствовал на советском суде, очень жалел, что плохо знает русский язык, и вся надежда у него была на Малышева, который стоял рядом.

После того субботнего вечера, который так хорошо начался с кружки пива и приглашения мастером Олесичем на свиную колбасу и шкварки и так непонятно и плохо кончился, Франц Дитерикс еще больше привязался к Михаилу Малышеву. В том, что произошло у Олесича дома, Дитерикс винил только себя, потому что если бы он вовремя сделал фрау Вера комплемент, – а она вполне заслуживала комплемента, – все закончилось бы благополучно, ибо нет женщины, которая бы устояла против умного комплемента и не сменила после него гнев на милость. Франца особенно угнетало, что мастер Олесич вынужден был из-за него поколотить свою жену. Не то чтобы Дитерикс совсем не признавал колотушек, но одно дело признавать, и совсем другое – самому стать причиной и не сделать ровным счетом ничего, чтобы эти колотушки предотвратить.

А вот Малышев, наоборот, как истинный геноссе, – а лучше сказать: камрад, – брал всю вину на себя, хотя и непонятно, чем он провинился перед фрау Вера и Дитериксом. Это было истинное благородство со стороны Малышева, поскольку Дитерикс есть немец, а благородство Малышева снимает с него, с Дитерикса, в глазах окружающих всякую вину, будто он пошел в гости к мастеру Олесичу ради шкварок и водки, а не ради международного братства и пролетарского интернационализма. Уж что там Малышев говорил своим товарищам-рабочим, а только, действительно, никто на Дитерикса пальцем не показывал, то есть отношение к нему никак не изменилось. Даже, пожалуй, наоборот.

Наконец, Малышев не оставил Дитерикса в тот вечер одного, а проводил его нах хаузе, где они до полуночи играли в шахматы. Малышев остался бы у него и ночевать, если бы дома знали, где он пропадает и что с ним ничего не случилось, и если бы у Дитерикса было на чем спать.

А на другой день… О! На другой день было воскресенье, и Дитерикс с утра отправился в гости к Малышеву, а уж от него, после завтрака, вместе с Малышевым, его матерью и сестрой в верхнюю степь, где размещались огороды заводских рабочих и мелких служащих.

Впервые Дитерикс проводил воскресенье не в своей квартире, не в праздности, а среди настоящих русских людей, которые его не чурались, а деликатно старались угодить и доставить удовольствие. Правда, мастер Олесич тоже хотел того же, но у Малышева и его муттер, фрау Элизабет Максимовна, это получалось значительно лучше. Дитерикс был наверху блаженства и впервые без тоски думал о своей далекой родине, погибшей семье и пропавшем где-то сыне. Конечно, война все равно напоминала о себе даже здесь, в пустынной степи: заржавленным немецким танком, одиноко скособочившимся среди кукурузы, обвалившимися окопами, патронными и снарядными гильзами, на которые натыкаешься почти на каждом шагу.

В одном из окопов Дитерикс даже нашел немецкую каску, а в ней череп. Он долго сидел, ссутулившись, на солнцепеке, глядя в пустые глазницы. Конечно, этот череп не мог быть черепом его сына: тот или погиб в Греции или действительно ушел в Турцию, но в жизни бывает столько случайностей и неожиданностей, что окончательно исключить такую возможность тоже нельзя.

И Дитерикс, взяв лопату, отнес каску с черепом на вершину выжженного солнцем и продутого ветрами курганчика и там похоронил. Малышев не мешал ему и держался в стороне, а когда Дитерикс соорудил могильный холмик, принес откуда-то железный сварной крест и помог Дитериксу его установить.

Несколько минут они постояли рядом, а потом вернулись на малышевский огород, и Дитерикс вместе со всеми собирал фасоль, ломал кукурузные початки и копал грядки.

В этот тихий воскресный день многое прояснилось в голове Франца Дитерикса – многое из того, что неясно бродило в нем и что, между прочим, заставило его остаться в России. Он почувствовал, увидел и утвердился в убеждении, что русские ничем не хуже немцев и что они ни в чем перед немцами не виноваты: ни в том, что случилась война, ни в том, что Германия оказалась разоренной, да к тому же раздавленной и расчлененной. Действительно, в чем может быть виновата фрау Элизабет, как про себя называл он мать Малышева? Да и сам Малышев? Как не виноват ни он, Дитерикс, ни его жена, ни его дети. Во всем виноваты Гитлер и Сталин, Черчилль и Рузвельт, которые могли, но не остановили войну, которые, наоборот, делали все, чтобы эта война состоялась. Правда, Малышев считает, что Сталин тут ни при чем, но это явное заблуждение, потому что Малышев смотрит на минувшее с одной стороны, а Дитерикс, насмотревшись со своей стороны, теперь, один из немцев, получил возможность посмотреть и с другой – со стороны Малышева, соединил оба взгляда и таким образом нашел истину. А не познав истину, нельзя строить новый мир, идти дальше, потому что рано или поздно придешь в тупик. Он, Дитерикс, конечно, маленький человек, и Малышев тоже маленький человек, но если все маленькие люди перестанут слушаться своих партайгеноссе, а будут слушать только самих себя… если бы сейчас многих и многих немцев, которые думают, что во всем виноваты русские, привести сюда, на этот огород, недалеко от которого стоит сгоревший и уже заржавевший немецкий танк Т-IV, то они многое бы увидели совсем по-другому. А еще хорошо бы таких людей, как Малышев, его муттер и сестра, послать в Германию, чтобы и они поняли, что и немецкий народ не виноват в минувшей войне, что его тоже обманывали, тогда бы и на него, на немца Дитерикса, русские смотрели бы по-другому. И на всех немцев тоже. То есть не на всех без разбору, а на таких, как сам Дитерикс.

Увы, это только мечты, далекие от реальности. А сама реальность не поддается логическому осмыслению. Чем дольше Франц Дитерикс живет и работает в России, тем больше вопросов, тем запутаннее ответы. Иногда, глядя на то, как русские работают, он с изумлением ловит себя на мысли, что победа русских в этой войне относится скорее к разряду парадоксов, хотя поражение Германии вполне закономерно. Перестав быть пленным и став свободным человеком, Дитерикс скоро почувствовал, что перешел из одного состояния плена в другое, в котором находятся и сами русские. Он поражался, как это Малышев и другие русские не замечают этого своего состояния. Может, замечают, но молчат, как молчал он сам при Гитлере? Но там ведь был фашизм, в здесь – был и остается социализм, на деле же – в чем-то весьма существенном – практически никакой разницы.

Чем глубже Дитерикс осмысливал существующие в России порядки, тем страшнее ему становилось. Ему казалось, что русские, победив в такой страшной войне, должны быть свободными, жизнерадостными и в будущее смотреть с оптимизмом, но ни того, ни другого, ни третьего он не замечал. Наоборот, все было угрюмо, ворочалось тяжело, через силу и лишено какого-то важного стержня. Несколько раз Дитерикс пытался заговорить с Малышевым, осторожно подходя к волнующим его вопросам то с одной стороны, то с другой, но всякий раз видел, что Малышев его не понимает и искренне убежден, что не понимает не он сам, а Дитерикс.

О, эта загадочная славянская душа!

И вот теперь суд. Может, в этом акте законопослушания и справедливого воздаяния каждому по делам его и откроется наконец славянская душа, и сам Дитерикс обретет новое зрение? Во всяком случае, он именно на это и надеялся, имея в виду, что о русских судах и НКВД в Германии ходили слухи, один страшнее другого. И это понятно, потому что таким образом как бы отбеливались гитлеровские суды и гестапо.

Заговорил старичок-прокурор с серебряными звездочками в петлицах пиджака, и Дитерикс отвлекся от своих невеселых мыслей. Из выступления прокурора он понял, что четверо рабочих обвиняются в систематическом расхищении социалистической народной собственности. Женщина-маляр, например, пыталась унести домой литровую банку краски, один из рабочих – пригоршню гвоздей, другой попался с оконными петлями, третий – кладовщик строительного склада – так вообще занимался разными махинациями с досками и кирпичом.

Дитерикс понимал почти все из того, что говорил прокурор, лишь изредка переспрашивая у Малышева незнакомые слова. Он одобрительно кивал головой, соглашаясь, что да, воровать плохо, воровать есть непорядок. Но когда старичок потребовал осудить каждого из воришек на целых десять лет исправительно-трудовых лагерей особо строгого режима, а кладовщика так ко всем двадцати, Дитерикс поначалу даже опешил. Он не отрываясь смотрел на старичка, переводил взгляды на окружающих его рабочих и не понимал, почему за такую маленькую провинность такая суровая кара? Ну, двадцать лет кладовщику – это понятно: наживался на незаконной торговле тем, что принадлежит государству. И то слишком много. А остальным? И почему, наконец, никто этим не возмущается?

Дитерикс демонстративно пожимал плечами, что-то бормотал, беспокойно топтался на месте, заглядывая в лица окружающих его людей. Но люди, похоже, были согласны с прокурором.

Вслед за прокурором выступила судья, за нею еще раз прокурор, за ним женщина со скорбным лицом, которая, казалось, скорбела лишь о том, что ей приходится защищать людей, проступки которых столь велики и очевидны, что адвокату тут и делать по существу нечего. Но рабочие – они-то почему не защищают своих камрадов, они-то почему молчат и почему на их угрюмых лицах даже не заметно сочувствия и протеста?

– О, это не есть справедливо! – возбужденно шептал он Малышеву. – Это есть… это есть плохой закон! Это есть айн виллкюр! Это есть пакте виллкюр! Такой гвоздь, такой краска есть мало нарушений! Десять лет есть много лет! Нет диалектик!

Малышев лишь хмурился и пожимал плечами.

И вдруг Дитерикс сорвался с места и кинулся вон из цеха. Малышев с тревогой проводил глазами невзрачную фигуру немца.

– Куда это твой фриц намылился? – спросил у Малышева стоящий рядом пожилой рабочий.

– В сортир. Понос у него, – ответил Малышев, чувствуя, что Дитерикс сорвался не просто так, что он может что-нибудь такое отчубучить, что не расхлебаешь. И Малышев решил было пойти за Дитериксом, найти его и отговорить от опрометчивого поступка. Но как уйти на виду у всех? – еще подумают, что партиец Малышев пренебрегает общественным мероприятием.

– Шебутной мужик, однако, – заметил другой рабочий. – Даром что немец.

Суд шел своим чередом, Дитерикс отсутствовал. Малышев волновался. И было отчего. Буквально два дня назад секретарь цеховой парторганизации пятидесятилетний обрубщик Семен Гриценко, зашел в мастерскую, где работал Малышев, отозвал его в сторону и, поспрашивав о том о сем, вдруг, как бы между прочим, произнес, воровато погладывая в сторону стеклянной будки сменного мастера цеха, приподнятой над полом так, чтобы из нее было виден весь производственный процесс:

– Ты… это, Михаил… Ты бы с этим Дитериксом не шибко бы якшался-то. А то сам знаешь: немец все-таки, черт разберет, что у него на уме… – и уж совсем тихо: – Интересовались тут, значица, насчет немца-то… И насчет тебя тоже. Вот я и подумал: парень-то ты хороший, работящий, и с партийностью у тебя все в порядке, и все такое прочее, а касаемо фрица этого… – И заключил, покрутив в воздухе растопыренной пятерней: – Молодой ты, Михаил, жизни не знаешь, а она, жизня-то… сегодня к тебе одним боком, а завтрева – совсем наоборот. Так что поимей в виду… И, это самое: если кто спросит, так я тебе ничего такого не говорил.

И пошел, шаркая по цементному полу разношенными кирзовыми ботинками, в синей выцветшей майке и брезентовых штанах.

Малышев, проводив его долгим взглядом, лишь пожал недоуменно плечами: он не видел ничего дурного в его отношениях с Дитериксом и готов объяснить это кому угодно, имея в виду, что те, кому придется объяснять, людьми обязательно должны быть умными и понятливыми. Потому что – интернационализм. А не что-нибудь там вредное для советской власти.

Дитерикса не было довольно долго. Малышев почти успокоился, решив, что тот ушел совсем. Может, в цех, вспомнив о чем-то срочном, может, домой: его на проходной задерживать не станут.

Судья заканчивала допрашивать подсудимых, когда из боковой двери показался немец с ящиком в руках. Лысина его блестела от пота, всегда чистенький комбинезон был вымазан чем-то серым, на потном лице тоже виднелись следы грязи. Дитерикс опустил ящик на пол и провел ладонью по лбу, оставив на нем черный след.

Те из рабочих, что стояли к нему поближе, с интересом и улыбками на лице рассматривали его, как рассматривают дурачка, от которого можно ожидать чего угодно.

В небольшой кучке начальников и членов парткома и профкома тоже возникло легкое движение. Там тоже обратили внимание на немца, пошушукались между собой, и лица каждого из них как бы отупели в ожидании непредсказуемых последствий.

Вид у Дитерикса, действительно, был комический. Однако он, похоже, этого не замечал и с напряжением вслушивался в речь, которую держала общественный обвинитель крановщица Дарья Хмылкова. Это была языкастая баба лет тридцати пяти, круглолицая, слегка конопатая, работавшая на заводе по оргнабору. Слыла она за матершинницу, которая не уступит любому мужику, но считалась при этом идейной активисткой и в прошлом году была выбрана в профсоюзный комитет завода.

Хмылкова стояла сбоку от стола, за которым сидели судья и заседатели, и, с выражением читая по бумажке, размахивала свободной рукой и бросала в толпу короткие рубленные фразы, будто на длинные у нее не хватало дыхания:

– В то время как весь советский народ!.. под мудрым руководством большевистской партии!.. и гениального вождя и учителя всех народов и международного пролетариата товарища Сталина!.. напрягает все силы для восстановления народного хозяйства!.. и в борьбе за мир против мирового империализма!.. отдельные разложившиеся элементы!.. подрывают усилия нашего героического народа!.. обворовывают его самым бессовестным образом!.. порочат честь нашего авангарда!.. – рабочего класса!.. ради каких-то гвоздей и краски… Для них личное благополучие!.. выше интересов народа!.. интересов партии!.. интересов родной страны!.. Они думают, что их хич-щ-чничество, – споткнулась Хмылкова на трудном слове, – не будет замечено!.. Но рабочий класс!.. всегда начеку!.. и не позволит растаскивать страну!.. по частным углам!.. Предателям интересов рабочего класса!.. не место в наших сплоченных рядах!

Начальники и члены парткома и профкома дружно захлопали после этих слов; в первых рядах черной массы тоже раздалось несколько жидких хлопков.

– От имени всего трудового коллектива, – продолжала Хмылкова еще более громко и с еще большим выражением, – нашего славного орденоносного завода!.. я требую применить!.. к этим выродкам!.. самое суровое наказание!.. какое только положено по закону!

Снова раздались аплодисменты из кучки начальников, более дружно их поддержали первые ряды, где выделялись более опрятные начальнички помельче, хотя тоже в черных и промасленных комбинезонах.

Хмылкова подняла руку, требуя тишины, и дальше заговорила уже не по бумажке:

– Так что, как сказал здеся прокурор… забыла его фамилию… по десять лет строгого режиму… а кладовщику, который известная на заводе шкура!.. а у нас в деревне гвоздя не сыщешь, ежели чего занадобится приколотить к стенке… А какие еще захочут, так чтоб знали, что этот самый… карающий меч и это… мощная рука пролетарьята… а то некоторые думают, что это хрен с им, с гвоздем то ись…

Слова Хмылковой покрыл общий хохот и аплодисменты. Смеялись даже милиционеры. Хмылкова хотела сказать что-то еще, но лишь махнула рукой и отошла в сторону, комкая в ладонях листочек со своей речью, написанной ей в редакции заводской многотиражки.

Под шум и общее веселье, так неожиданно взорвавшее столь серьезное мероприятие, появление чумазого немца возле судейского стола явилось как бы продолжением спектакля, начатого выступлением Хмылковой: черная масса заколыхалась, блестя белками глаз и зубами, хохот стал еще гуще, еще неудержимее. Лишь в кучке начальства появление немца оборвало смех и вызвало гнетущую настороженность.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?