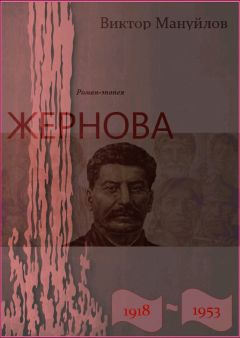

Текст книги "Жернова. 1918–1953. Книга двенадцатая. После урагана"

Автор книги: Виктор Мануйлов

Жанр: Историческая литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 13 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]

Часть 44

Глава 1

Генерал-лейтенант Матов выходил из вагона поезда последним: спешить ему было некуда, а давиться в проходе он не любил. Когда мимо его купе, задевая за все выступы тяжелыми чемоданами, кряхтя и чертыхаясь, протопал последний носильщик, Матов взял свой небольшой чемоданчик, купленный им по случаю еще в Ростоке полгода назад, когда служил в оккупационных войсках в Германии, мельком глянул на себя в зеркало и пошел к выходу.

Он еще шагал по вагону, когда заметил на перроне молоденького капитана с красным околышем на фуражке, который явно кого-то поджидал. И Матов почему-то решил, что капитан ждет его, и непроизвольно замедлил шаги, готовый ко всему.

И точно: капитан, едва увидев Матова, поспешно шагнул к нему, представился и доложил, что генерал-лейтенанта ждет машина Генерального штаба. Он почему-то особенно упер на «Генеральный штаб», так что Матов сразу же понял, в чем тут дело. И не удивился, откуда в Москве прознали о его приезде, хотя он никого не извещал, а в телефонограмме, полученной из Москвы, точная дата приезда не указывалась – прибыть в Генштаб, и все тут. И это при том, что всего три недели назад его вызывали в управление кадрами Министерства обороны, был он и в Генштабе, и вроде бы на ближайшее время все вопросы, связанные с его новой должностью начальника штаба Средне-Азиатского военного округа, были решены. И вот опять вызов. Командующий округом, провожая Матова в Москву, что-то уж слишком долго держал в своих руках его руку и смотрел испытующе в глаза, но так ничего и не произнес. Знал он или нет, что ждет Матова в Москве, трудно сказать. Да если даже и знал, что это меняет? В тридцать восьмом он прошел через Лубянку и больше года провел в каком-то лагере, но с началом «финской кампании» был выпущен и сразу же назначен командиром дивизии, нацеленной на прорыв «линии Маннергейма». Так что молчать он умел.

«Ну, стал быть, прибыли, товарищ генерал-лейтенант. С прибытием вас!» – усмехнулся Матов про себя, внешне ничем не показывая своего отношения к встрече.

Между тем капитан ловко перехватил чемоданчик, сделал радушный жест рукой, светло и радостно улыбнулся, словно встретил отца или, по крайней мере, тестя, от расположения которого зависит судьба зятя. Он шагал чуть впереди, неся чемодан в левой руке, а правой поводил иногда в сторону, словно раздвигал людей перед идущим за ним генералом. Все у этого капитана получалось легко и ловко, и сам он выглядел цветущим живчиком, так что люди оглядывались на него, а уж потом на генерала. Такие живчики-капитаны крутятся в каждом штабе – уж Матов насмотрелся – и предназначены они, кажется, лишь для того, чтобы доставлять всем радость и удовольствие.

Машина стояла рядом с перроном Казанского вокзала, пассажиры обтекали ее черные лакированные бока, с любопытством высматривая, что там внутри. Внутри кроме шофера никого не было, и Матов, которого не отпускало напряжение с той самой секунды, как он увидел капитана, почувствовал, что напряжение это стало спадать.

Капитан, забегая вперед, предупредительно открыл дверцу, Матов шагнул на подножку и в тот же миг очутился на сидении, зажатый с двух сторон двумя дюжими парнями в одинаковых черных костюмах. Проворные руки ощупали его тело с ног до головы, и только после этого парни слегка отодвинулись от него и уставились прямо перед собой с тупой скукой на невыразительных, почти одинаковых лицах.

Капитан сел на переднее сидение рядом с шофером, положил чемоданчик Матова к себе на колени, и машина, непрерывно сигналя, покатила.

И снова Матов не удивился и даже не испугался. Стараясь не думать о таком исходе вызова в Москву, внутренне он все-таки был к нему вполне готов.

Еще в ту пору, когда он служил в Германии, прокатилась среди командного состава волна арестов, связанных в основном, как поговаривали, с тем, что эти генералы и полковники нахапали в оккупированных городах всяких ценностей и вагонами гнали их на родину, что-то продавали, но в основном набивали вещами свои квартиры и дачи. Хотя Сталин в сорок четвертом издал указ, в котором разрешалось солдатам и офицерам посылать домой посылки, но в строго ограниченных количествах, однако он явно не предвидел, что у его генералов проявится такая алчность, что армия встанет на путь мародерства. И как только это обнаружилось, фронтовыми командованиями были изданы приказы, запрещающие всякое насилие над гражданскими лицами, мародерство, как и любые действия, бросающие тень на Красную армию и ее воинов. Грабежами и бесчинствами занимались в основном тыловики: солдатам и офицерам, ведущим бои, на это не оставалось времени. Но очень трудно было остановить людей от грабежа в городах, в которых все было брошено удравшим населением – бери, не хочу, – остановить людей, у которых дома не осталось ничего после вражеского нашествия, и каждая тряпка была бы не лишней для оборвавшихся родственников.

Генерал Матов все это понимал и, как мог, противодействовал разбушевавшейся стихии. Сам же себе он не взял ничего: стыдно было. Поэтому-то его и миновала сталинская кара. И только когда все утихомирилось, когда в Германии установилась прочная власть и укрепился порядок, купил несколько вещиц в подарок своим родным, собираясь в отпуск.

И вот теперь, когда, казалось бы, ничто ему не угрожало, вновь повеяло опасностью: стали брать некоторых генералов за антисоветские и антиправительственные высказывания, за какие-то прошлые грехи. И хотя Матов грехов за собой не числил, сама атмосфера все более накалялась подспудно тлеющими углями, особенно после того, как Жукова отозвали из Германии в Москву, а затем сослали в Одессу. В партийных организациях обсуждались антисоветские и антипартийные проступки отдельных армейских начальников, в их числе назывался и маршал Жуков. Пошли аресты уже тех, кто служил с прославленным маршалом, близко с ним общался. Хотя Матов близким общением с Жуковым похвастаться не мог, хотя он с некоторых пор не служит в Германии, а в одном из военных округов в Союзе, он чувствовал и на себе пристальное внимание органов – более пристальное, чем обычно. Более того, однажды к нему в штаб напросился на прием начальник контрразведки округа для, как он выразился, уточнения кое-каких деталей службы Матова в Генштабе во время войны под началом генерала Угланова, а затем и в последние месяцы войны в должности командира дивизии. Вопросы вроде бы не таили опасности, в них скорее сквозило желание узнать кое-что о сослуживцах Матова, чем о самом Матове, но сам факт настораживал и предполагал худшее. И вот это худшее, судя по всему, наступило.

«Что ж, – размышлял генерал Матов, глядя на мелькающие мимо дома, – вот и тебе придется испить из этой чаши. А ты как думал? Верно служить своему отечеству – и это все? Нет, голубчик, это далеко не все. Надо еще и пострадать за это отечество, потому что… как же без этого? Без этого на Руси нельзя. А все потому, что ты хотел спокойной жизни. Ты думал: я честно делаю свое дело, руки у меня чисты, а остальное меня не касается. Будто это остальное существует в тридевятом царстве-государстве. Будто находясь рядом с грязью, можно не запачкаться. Вот теперь и тебе перепадет этого „всего остального“».

Два суворовца, стоявшие на перекрестке, отвлекли его от иронии над самим собой и напомнили о том, что у него есть сын, тоже суворовец, и теперь неизвестно, что с ним будет, чем он заплатит за мнимые и действительные грехи своего отца. Кем он вырастет? Кем станет? Точнее говоря, кем его сделают? Мальчишка ведь…

Жена Матова умерла в сорок шестом во время родов. Ребенка, девочку, тоже спасти не удалось. Сына почти сразу же после смерти жены Матов определил в суворовское училище, а сам с головой ушел в работу, чтобы забыться и не мучиться так называемым женским вопросом. Может, зря вел он жизнь аскета? А что же было не зря?

Машина катила по улицам Москвы, колеса вязко стрекотали по нагретому солнцем асфальту. Мелькали дома на Садовом кольце. Мелькали машины, лица людей. Огромный город жил своей повседневной жизнью, и ни приезд в него Матова, ни его отъезд или смерть ничего в этой жизни изменить не могли.

Перед светофором остановились. Рядом другая машина, за рулем женщина. Лет тридцати. Красивая. Руки с длинными яркими ногтями беспокойно поглаживают баранку, взгляд сосредоточенный и немного скучающий. Яркое солнце засвечивает светофор, и женщина время от времени, наклоняясь и щурясь, вглядывается в него, стараясь не пропустить мгновение, когда красный сигнал сменится зеленым. Видно, за рулем недавно и еще не привыкла. Да и светофоры в Москве появились тоже недавно, мигали своими разноцветными глазами еще не везде, в основном обходились милиционерами-регулировщиками. Сейчас загорится зеленый – и она тронет машину, поедет и уедет, и будет жить в каком-то своем мире, где будут и радость, и любовь, и счастье, и беспечность… Кто она, эта женщина? Артистка? Жена какого-нибудь высокого чиновника? Чья-нибудь любовница? Куда она держит путь? Быть может, через час-два ее тело, нежное и благоуханное, будут ласкать сильные мужские руки, и она… А он в это время, а ему, Матову…

Матов впился взглядом в женщину за рулем, гипнотизировал и молил: «Оглянись! Что тебе стоит? Может, ты последняя женщина, да еще такая красивая, которую я вижу в своей жизни…»

И она оглянулась. Ее равнодушный взгляд скользнул по лицу капитана, капитан слегка наклонил голову – она улыбнулась.

В это мгновение машина рванулась, и последнее, что успел заметить Матов – испуганные глаза женщины: она таки прозевала сигнал светофора.

И снова замелькали перекрестки, дома, машины, люди. Свернули на Кировскую, потом налево… знакомая охристая махина здания, железные ворота, короткий сигнал – ворота разошлись, еще немного – приехали.

Капитан, уже без чемоданчика, шел впереди Матова, шел не оборачиваясь, а за своей спиной Матов слышал шаги одного из тех парней в штатском. Матов шел по коридору вслед за капитаном и продолжал иронизировать над самим собой. Он понимал, что здесь нет никакого недоразумения, что привезли его сюда не зря – с точки зрения тех, кто отдал распоряжение о его аресте. Поэтому глупо протестовать, глупо любопытствовать. Все разъяснится само собой… когда его приведут и начнут допрашивать.

Глава 2

Матов отказался от самолета и решил ехать поездом. И не столько потому, что любил долгую дорогу, перестук колес, запах паровозного дымка, плывущие за окном пейзажи. В поезде прежде всего хорошо думалось, а подумать было о чем. Да и спешить некуда: добро бы, как говорится, на свадьбу. К тому же – стыдно признаться – в самолете его укачивало, и целый день после полета он чувствовал себя словно вывернутым наизнанку. Но главное, конечно, не это, главное – взвесить каждый свой шаг в прошлой жизни и, на тот случай, если предчувствия оправдаются, постараться внутренне быть готовым к любым неожиданностям. Правда, на дворе не тридцать восьмой год, а сорок седьмой, люди еще не успели как следует остыть от войны, они все еще чувствуют себя защитниками, освободителями и победителями, с которых сняты все и всякие грехи, если у кого они имелись. Широкой, как встарь, кампании по борьбе с вредителями и шпионами не ведется, но подспудное движение в этом направлении ощущается, и хотя за Матовым вроде бы ничего нет, но и уверенности в собственной безопасности нет тоже. А связана эта неуверенность – лично для него – главным образом с неожиданной и странной смертью генерала Угланова…

Вообще говоря, ничего странного в том нет, что у довольно пожилого человека вдруг не выдерживает сердце. Странность заключается в другом – в том, что вокруг этой смерти возникла какая-то возня, пересуды, кривотолки. Угланов, находясь в отставке в звании генерал-полковника, последний год жил в Куйбышеве, вернулся к преподавательской работе, но не в академию, как раньше, и даже не в военное училище, а в университет, на военную кафедру. В одном из писем к Матову он объяснил это тем, что просто не может и не хочет сознавать себя пенсионером, без всяких обязанностей доживающим свой век. Он явно скромничал: иногда в специальных журналах появлялись его статьи с анализом тех или иных сражений мировой войны, говорящие о напряженной интеллектуальной жизни старого генерала. Но все эти статьи касались военных действий союзников в Африке, Италии и Франции, в самой Германии. Признанный теоретик оперативно-тактического искусства будто специально избегал касаться боевых действий на советско-германском фронте. Но каждый грамотный и думающий офицер, прошедший войну, читая его статьи, невольно проводил параллели с собственной практикой, невольно задумывался над своим опытом и, получив в руки инструмент анализа этого опыта, должен был, вольно или невольно, придти к определенным выводам, частенько противоречащим официальной точке зрения.

Матов радовался каждой новой статье своего бывшего наставника, собирал подчиненных ему штабистов и устраивал разборы этих статей, во время которых не обходились стороной и собственные дела. Но сегодня этим занимаются практически все, и вменить ему в вину эти разборы будет невероятно трудно: он был осторожен, он был чертовски осторожен. Тогда что? Может, сама его дружба с генералом Углановым? Но виделись они редко, а последний раз это случилось за полгода до его смерти. Правда, между ними установилась довольно оживленная переписка – все по поводу углановских статей, но и там они касались вопросов чисто специальных, обходя молчанием свой собственный опыт. И с этой стороны ни к Матову, ни к Угланову придраться не могли. Тогда, может быть, в бумагах покойного, которые сразу же забрали особисты, содержались какие-нибудь записи, компрометирующие Матова? Но Угланов и в этом был очень осмотрителен и осторожен. Более того: после похорон генерала его дочь передала Матову дневники отца и рукописи с анализом военных действий на советско-германском фронте. В записке, написанной рукой Угланова незадолго до смерти и адресованной Матову, генерал просил сохранить эти тетрадки, – а их было двенадцать штук, толстенных, исписанных мелким, прямо-таки бисерным почерком, – и обнародовать их, когда для этого возникнут благоприятные условия.

Матов, прочитав тетрадки, не рискнул держать их у себя, будучи уверенным, что постоянно находится под наблюдением чекистов и что при частых сменах места службы эти тетрадки могут попасть на глаза кому-нибудь из людей посторонних и нечистоплотных: тут ведь не знаешь, от кого можно ожидать официально поощряемой подлости. Поэтому он, после долгих колебаний, вручил тетрадки генерала Угланова хорошо ему знакомому еще по фронту журналисту и писателю Алексею Петровичу Задонову. Задонов этот в войну печатался в «Правде», и статьи его более других, как казалось Матову, отражали истинное положение дел. Разумеется, и в них было много такого, с чем Матов не мог согласиться, понимая однако, что без этого – без определенной дани установленной сверху исключительно пропагандистской точке зрения – обойтись нельзя. Дань Задонова выглядела весьма умеренной и формальной. Но не только это: более всего их связывали дороги, пройденные по немецким тылам летом сорок первого, последние бои в Берлине.

И уж совсем неожиданной была встреча с Алексеем Задоновым в Ташкенте на областном партактиве. Оказалось, что хотя журналист по-прежнему работает в «Правде», но лишь как ее собкор – сразу на три области.

– Вреден север для меня, – усмехнулся Задонов, отвечая на недоуменный вопрос Матова.

Встречались они редко, чаще всего на каких-нибудь официальных мероприятиях. Был Задонов боек на язык, циничен, цинизм его часто коробил Матова, но он относил это к издержкам задоновской профессии. Когда же возникла необходимость в надежном месте для хранения рукописей генерала Угланова, он сразу же подумал о Задонове. Собственно, выбирать было не из кого. К тому же у профессионального журналиста и писателя больше возможностей для реализации завещания покойного… когда наступят эти самые благоприятные условия. Но самым решительным толчком в этом направлении стала книга Задонова о войне, в которой много было и о самом Матове, книга, которая поразила генерала своей искренностью, смелостью и остротой взгляда.

Перед отъездом в Москву Матов позвонил Задонову, сказал, что вызывают, что, бог даст, еще свидятся. Вот это «бог даст» и должно было послужить предупреждением Задонову о том, что Матов рассматривает поездку с определенной точки зрения. Задонов, если судить по голосу, беспокойства не выразил, пожелал счастливого пути, сожалея, что Матов едет именно теперь, когда готовы первые главы будущего романа, и тоже о войне, которые Алексей Петрович хотел бы Матову показать и услышать его мнение, потому что относит Матова к тем думающим военным, которые, как он выразился, разум свой не переплавили в бронзу медалей и золото погон.

После телефонного разговора с Задоновым Матов вполне успокоился на счет рукописей генерала Угланова: Задонов – талантливый и весьма неглупый человек, следовательно, все понял и сумеет распорядиться соответствующим образом. А для Матова рукописи Угланова чем дальше, тем больше становились не просто памятью о близком и дорогом для него человеке, что он понимал теперь совершенно отчетливо, но еще и чем-то вроде завещания с большой буквы от уходящего поколения к поколениям будущим, которым когда-никогда, а придется разбираться в этой проклятущей войне, почему и как она возникла и случилась такой, а не другой.

Записки Угланова могли пролить много света на обстоятельства, которые нынче стараются не вспоминать или подать в искаженном виде. Правда, сам Матов далеко не со всеми выводами покойного согласен, иногда в весьма существенных вопросах, но это ровным счетом ничего не значит, то есть в том смысле, что если у тебя имеется своя точка зрения, бери ручку, бумагу и излагай, а история и потомки рассудят. Но вся беда в том и заключается, что тем, кому есть что сказать, приходится молчать. У самого Матова тоже, случается, появляются вдруг дельные мысли, положит он перед собой лист бумаги, да так и просидит, не написав ни слова. Примерно о том же ему и Задонов говорил: что, мол, и хочется, да колется, а голова на плечах одна. Если верить Задонову, он как раз за это и пострадал, и только то его спасло, что известен в стране и за ее пределами. За пределами – это даже, пожалуй, и поважнее по нынешним временам, хотя и не окончательная гарантия.

Нет, с этой стороны Матову ничего не грозило. Если же предположить – на худой конец, – что рукописи попадут в органы, то и тогда ничего предосудительного относительно лично Матова из них наскрести невозможно, хотя имя Матова в дневниках генерала Угланова упоминается не раз. Но Угланов и здесь был верен себе – то есть ничего компрометирующего окружающих его в разное время людей в дневник не заносил. А записи типа: «Обсуждали с п. М. положение в районе Сталинграда» напоминают записи в служебном журнале и криминала не содержат. Весь криминал во взглядах самого Угланова, а в них Матов не волен.

Четыре дня Матов почти безвылазно просидел в купе мягкого вагона, забронированном на него одного, анализируя каждый свой шаг, и пришел к выводу: что бы там ни было, действовать он должен так, чтобы не навредить своим товарищам по службе и… и, разумеется, сыну. Внутренне он был готов к любым испытаниям.

Глава 3

Капитан остановился у двери, открыл ее, пропуская генерала вперед. Матов переступил порог и очутился в небольшой комнате с еще одной дверью, перед которой за обычным канцелярским столом сидел молоденький лейтенант и говорил по телефону. Капитан переглянулся с лейтенантом, тот, не отрывая трубку от уха, кивнул головой, и капитан открыл вторую дверь, снова пропуская Матова вперед.

Вторая комната оказалась довольно просторной, с четырьмя окнами, с большим двухтумбовым столом под зеленым сукном, похожим на бильярдный, массивным сейфом в углу, книжным шкафом с темно-малиновыми томиками Сталина, красными – Ленина и зелеными – Маркса-Энгельса.

Капитан указал на стул возле стола и произнес:

– Прошу, генерал, садиться.

Матов отметил, что тон был холодным, отличным от вокзального, что не было произнесено слово «товарищ», но и «гражданин» – тоже. Отметил в уме как факт и сел, не поблагодарив.

Прямо перед ним на стене висела большая карта Союза со схемой железных дорог. Карта как карта, и Матов, от нечего делать, принялся рассматривать ее и отмечать в уме, в каких местах он бывал, где служил, а где останавливался проездом. Он рассматривал карту без всякого насилия над собой, даже с некоторой заинтересованностью, потому что в прошлой жизни, забитой до отказа всякими важными и неважными заботами, ему этим заниматься не приходилось. В то же время он сознавал, что карту он рассматривает не где-нибудь, а на Лубянке, что привезли его сюда не карту рассматривать и не чаи гонять, что через минуту-другую, и даже через мгновение может начаться что-то такое, что и представить себе невозможно.

Конечно, не капитан является хозяином этого кабинета: хозяева не торчат со скучающим видом у окна, но хозяин вот-вот должен появиться, сядет за стол под портреты Сталина и Дзержинского и начнет раскручивать заранее отработанный сценарий. Обычно, как Матову доводилось от кого-то слышать, предварительные допросы начинают мелкие сошки, чтобы унизить, раздавить – подготовить, одним словом, к встрече с более крупным чином. Ну, что же: мелкая, крупная – какая, собственно говоря, разница.

Только теперь генерал понял с убийственной отчетливостью, что все предыдущие годы готовил себя к этому и потому не испытывает ужаса перед чем-то непоправимым, фатально неизбежным, что ему предстоит испытать в этой, быть может, оставшейся жизни. Ужаса, действительно, не было, но что-то угнетало – какое-то чувство вины неизвестно перед кем. Впрочем, все Матову было известно – и про то, что угнетало тоже, – но не хотелось сейчас разбрасываться, бередить душу мелочами. Он и в поезде себе не позволил этого, так здесь, на пороге как бы другого мира, – тем более. В этот мир он должен войти, как… как солдат перед смертельной атакой: спокойным и отрешенным от всего мелкого, несущественного.

И Матов заставил себя ни о чем не думать, ни на что не обращать внимание, отключился, замер, даже сердце – показалось – стучало медленно и глухо. Однако мозг механически отмечал любые изменения в обстановке, в нем не прекращалась работа, несмотря на все старания, только эта работа как бы уже и не касалась самого Матова, его тела, его рук, невесомо лежащих на коленях, его слуха и зрения. Большая часть самого Матова была сейчас не здесь, она лишь на мгновения возвращалась в эту комнату, что-то замечала здесь и отмечала, и снова уплывала в какие-то запределы, где отсутствовали всякие мысли и ощущения.

Так было однажды: делали ему операцию, вынимали осколок, без наркоза, дали перед операцией полстакана водки – и все. И он то уплывал в небытие, то возвращался в реальность: зеленая плащ-палатка, которую держали над ним двое, пронизываемая солнечным пятном, склоненное над ним лицо хирурга, режущая боль, далекая стрельба… Впрочем, стрельба могла быть и близкой, но далекими были даже голоса окружающих его людей – все было далеким кроме режущей боли.

Ожидание, однако, затягивалось. Может, у них тут не все склеилось, и теперь они пытаются свести концы с концами? Может, командующий округом позвонил в Генштаб или министру обороны, нажал на какие-то там рычаги и кнопки? Все-таки генерал армии, дважды Герой, почти легендарная личность… Нет, вряд ли: и Матова знает всего ничего, да и просто… не тот он человек, чтобы за кого-то заступаться. А вот Угланов – тот бы заступился…

Ну а ты сам за того же Угланова?

Матов обеими ладонями потер лицо, снимая оцепенение, задумался, невидящими глазами продолжая вглядываться в карту. Он искал в своей душе ответ на вопрос, поставленный им перед собой впервые в жизни, и не находил на него ответа. В голову лезли жалкие оправдания и отговорки: мол, заступаться можно лишь тогда, когда наверняка знаешь, что кому-то, кому ты веришь, грозит беда, знаешь, откуда она исходит, какова она на цвет и вкус. Как он мог заступиться за того же Угланова, если на поверхности практически ничего не видно, все происходило подспудно, в каких-то темных извилистых коридорах, где мелькают одни лишь тени? Да и как ему самому заступиться за самого же себя, если он тоже не знает за собой никаких преступлений перед Родиной и партией, перед своим народом? Как можно говорить об очевидном людям, которые не могут этого не видеть? А если видят, тогда что?

А ты, брат, нервничаешь, – отметил Матов… – Успокойся. Они на это и рассчитывают. Возьми и зевни. Вот так. И еще раз. Но не переигрывай. Может, за тобой сейчас наблюдают в какую-нибудь замочную скважину, изучают твое поведение. Вот и пусть видят, что ты плевать на них хотел. Что бы они тебе ни лепили, все это ложь и не может быть ничем другим, кроме лжи. Надо исходить прежде всего из того, что эта ложь кому-то кажется правдой, а тебе предстоит этого кого-то переубедить. Не исключено, что так оно и есть на самом деле…

Кстати, прошел недавно слух, будто арестован бывший маршал Кулик… В войну он себя никак не проявил. Даже с командованием армией справлялся кое-как. Но за неспособность не судят. Тут, скорее всего, виноватыми должны признаваться те, кто назначал его на должность, которая была ему не по плечу. Следовательно, арестовали его за что-то другое.

…А вот странно как-то проложен вон тот участок железной дороги – по какой-то дуге, хотя никаких гор на карте не видно. Наверное, это связано с какими-то геологическими особенностями местности. Может, если напрямую, значит подвергать опасности размыва во время паводков: река все-таки… А хорошо, наверное, быть строителем дорог…

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?