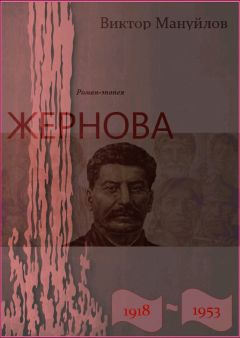

Текст книги "Жернова. 1918–1953. Книга двенадцатая. После урагана"

Автор книги: Виктор Мануйлов

Жанр: Историческая литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 14 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]

Глава 4

Равнодушный ли вид генерала Матова подействовал, его ли вполне естественные зевки, или так совпало, а только едва он прикрыл рот ладонью, как тут же рядом с картой, совершенно незаметная, открылась дверь, и в кабинет быстро вошел человек лет сорока пяти, в сером костюме и синем галстуке в горошек, с густым серым ежиком жестких волос на голове, с широким лицом, состоящим исключительно из параллельных и перпендикулярных линий. Такие лица встречаются одно на миллион, может, даже реже, и Матов сразу же узнал этого человека: бывший начальник контрразведки «Смерш» механизированного корпуса, в который входила его дивизия и которым командовал генерал-лейтенант Болотов. Звание у этого смершевца в начале сорок пятого было, помнится, подполковник. Интересно, в каких чинах он сейчас? И потом – фамилия… Нет, фамилию Матов не помнил. Да и черт с ней, с фамилией! И званием тоже! Какое это имеет значение!

– Ну, здравствуйте, Николай Анатольевич, – произнес вошедший, садясь за стол. – Вижу, что узнали меня, да никак не можете вспомнить, как зовут. Фамилию и то, поди, не помните. Угадал? Можете не отвечать: и так вижу…

Бывший смершевец откинул в стороны полы пиджака из какой-то гладкой, лоснящейся материи, ослабил галстук, расстегнул верхнюю пуговицу на белоснежной рубашке. Судя по этим его действиям, он только что от начальства и теперь расслабляется и приготовляется к долгой работе.

Матов сидел к вошедшему боком, не смотрел на него, на приветствие не ответил, видел возню краем глаза и пытался вспомнить хоть что-нибудь об этом человеке. И не мог. Он даже не помнил звука его голоса и не был уверен, что тот при нем хотя бы раз заговорил. Там, на фронте, этот человек был для полковника Матова практически пустым местом, и если их интересы где-то и перехлестывались, то на таких путях, которые были видны начальнику контрразведки «Смерш» мехкорпуса, но не видны командиру стрелковой дивизии. У судьбы, однако, странные зигзаги: невидимые пути стали явью, перехлестнулись и куда поведут, зависело теперь только от этого человека с параллельно-перпендикулярной физиономией.

– Глядя на вас, – продолжал между тем хозяин кабинета, закончив ощипываться и одергиваться и выложив на зеленое сукно стола волосатые руки, – можно с уверенностью сказать, что вынужденный визит в наш департамент не стал для вас неожиданностью. Всю дорогу небось думали-гадали, что нам такого о вас известно. И пришли к выводу, что ничего такого. И заранее решили по старой фронтовой привычке смотреть на нас свысока, можно сказать, с презрением. Все это нам, дорогой мой Николай Анатольевич, ой как известно: не вы первый, не вы и последний. Я могу вам даже рассказать, как все дальше будет: гонора вам хватит ненадолго, когда вас начнут припирать к стене фактами, начнете юлить, дальше – больше, и останется от вас одна слякоть. Так что давайте сразу же с вами условимся не играть в кошки-мышки. Что нам известно о вас, то известно, а что не известно, вы… как патриот и коммунист… должны сообщить. Потому что… Ну, об этом потом. Так как, принимаете мои условия?

– Так все-таки патриот и коммунист? – усмехнулся Матов и осекся: к столу подошел капитан и положил перед своим начальником чемоданчик Матова, а сверху стопку тетрадей в коричневых твердых корочках и многочисленными закладками и еще две в зеленых обложках – дневники самого Матова, которые он вел на фронте и после войны.

Матов не верил своим глазам: двенадцать коричневых тетрадей были дневниками генерала Угланова, те самые, что он отдал на хранение писателю Задонову, как и свои дневники. Мысли лихорадочно заметались в голове, но длилось это недолго: Матов сделал над собой усилие и как бы отключил мозг.

– Ну, вот… видите, – ухмыльнулся хозяин кабинета, – и тетрадочки свои и своего дружка вы узнали, и закладочки в них ваши, и пометки на них вашей собственной рукой сделаны. Не станете же вы это отрицать?

– Разумеется, не стану, – произнес Матов и удивился спокойствию своего голоса.

– Приятно слышать. Очень даже приятно слышать, – ощерился в параллельной улыбке бывший смершевец. И спросил:

– Так вы так и не вспомнили, как меня зовут?

– Даже и не пытался.

– Ну, это, положим, вы врете, – и снова губы растянулись в длинную параллельную щель, ограниченную с двух сторон вертикальными скобками. – Ведь вы же нормальный человек, а всякому нормальному человеку свойственно анализировать ситуацию и делать из нее выводы. Я – один из элементов этой ситуации, не узнать меня вы не могли: физиономия слишком, как говорится, приметная, да и память у вас отличная, и наблюдательностью бог не обидел… Я это вам не в качестве лести говорю, а просто присмотрелся к вам еще там, на фронте, что и позволяет мне делать такие логические умозаключения… Ну, так и быть, помогу вам: Родион Иванович Головин, полковник… Вас вот не догнал… далеко шагнули… А по должности – начальник следственного отдела. Так что, начнем говорить?

– По-моему, вы справляетесь с этим и без моей помощи, – произнес Матов и впервые посмотрел на Головина, посмотрел в упор, слегка прищурясь, изучающе. Он ощупал лицо полковника, крепкое, самоуверенное лицо преуспевающего человека, его холодные, настороженные глаза неопределенного цвета, вызывающе-нахальный ежик волос и отметил, что странная параллельно-перпендикулярность черт его лица лишь кажущаяся и создается широким лицом, узким – ленточкой – лбом, длинным ртом, тонким носом и прижатыми к черепу ушами.

– Вы несколько преувеличиваете мои способности, генерал, – после небольшой паузы произнес Головин, и Матов отвел глаза. – Но я готов вам помочь. Сделаем так: я буду описывать вам этапы вашего падения, а вы, если я где-нибудь ошибусь, меня поправите. Договорились?

– Видимо, то, что вы таки дослужились до полковника, тоже один из этапов, но уже вашего падения, – не удержался Матов. – Тогда у меня их, действительно, побольше.

– Вы напрасно иронизируете. Впрочем, всякое лыко – в строку. Итак, начнем… В августе сорок первого года майор Матов встречается в госпитале с полковником Углановым. Ну, естественно, разговорчики о том, почему немцы нас бьют и почему мы драпаем. Выводы, надо думать, соответствующие. А в результате бывший сын помора, а точнее – крестьянский сын, подпадает под влияние бывшего их благородия…

– Почему же бывший? Я и до сих пор крестьянский сын и от родителей своих не отрекался.

– Даже несмотря на то, что ваш родитель подвергался раскулачиванию?

– Мой родитель не подвергался раскулачиванию. Были недоразумения, которые выяснились и утряслись сами собой. И вам это хорошо известно, как и то, что мой отец стал жертвой так называемого «головокружения от успехов».

– Ну, это не имеет принципиального значения.

– Для вас, полковник, разумеется, не имеет. Вы и Рокоссовского в свое время раскулачили. И многих других. И на мой счет у вас, видимо, такие же планы.

– Вы, генерал, особая статья. Но не будем отвлекаться. Пойдем дальше. А дальше было так: полковника Угланова по недосмотру зачисляют в Генштаб, туда же он пристраивает и майора Матова. По родству душ, так сказать…

– Генерала Угланова зачислили в Генеральный штаб не по недосмотру, – жестко оборвал Матов Головина, увидевший наконец того невидимого противника, который до сих пор скользил размытой тенью по извилистым коридорам тайного ведомства. – Генерала Угланова зачислили в Генеральный штаб, исходя из его выдающихся способностей, без которых в тот критический для нашей страны момент обойтись было нельзя. Не вас же и вам подобных неучей и невежд зачислять в Генеральный штаб. А теперь, когда беда миновала, кое-кто считает, что они и сами с усами. Как бы снова не промахнуться, полковник.

– Кого вы имеете в виду?

– А хоть бы и вас.

– Вот вы и начали юлить, генерал. А можно было и без этого, – миролюбиво отступил Головин. – Кстати, не угодно ли чаю? Или вы предпочитаете кофе?

Матов не ответил, ссутулился. Он уже вполне уловил сценарий допроса: Головин будет строить свою версию, и эта версия, если ей не противостоять, станет как бы признанием самого Матова. Версию эту тем легче построить, что они наверняка изучили записки Угланова и пометки на вкладках Матова, хотя в пометках этих нет ничего, что говорило бы об отношении Матова к тем или иным выводам покойного. Но если систематизировать места вкладок, то выводы кое-какие сделать безусловно можно… Ну и дневники самого Матова, в которых, впрочем, тоже нет никакого криминала, кроме запрета вести дневники военнослужащим в боевой обстановке.

Стоп! Но когда они успели? Ведь он всего лишь несколько дней назад, буквально накануне отъезда, разговаривал с Задоновым, и тот ни звуком, ни намеком не обмолвился о том, что записок Угланова у него уже нет. Значит, они давно на Лубянке, а на лице писателя при встречах такая безмятежность, такая неподкупная честность. Господи, ведь не могли же они знать, что существуют эти тетради и что они находятся у Задонова! Или все-таки знали? Откуда? Лишь троим было известно об их существовании: дочери Угланова, Матову и Задонову. Следовательно? Неужели Задонов сам отдал тетради в органы? Зачем? Реабилитировать себя? Вернуть расположение и вернуться в столицу? Но он всегда подчеркивал, что здесь, в провинции, спокойнее, удобнее, чем в Москве. Врал? В это трудно поверить, но, видимо, так оно и есть…

Нет, нет и нет! Ты не имеешь права судить Задонова! Тут роковую роль могла сыграть какая-нибудь пустяковая случайность. Может быть, в изъятых после смерти генерала Угланова бумагах содержались какие-нибудь, пусть даже косвенные, указания на существование дневников и рукописей. Тем более что там имеются записи о встречах Задонова с Углановым, отмечены темы их бесед…

Наконец, простое предположение, что такая творческая натура, как Угланов, не может обойти вниманием историю войны с немцами, не может хотя бы для себя не высказать свое к ней отношение… И началась охота. В конце концов, Задонов сам мог находиться «под колпаком», неожиданный обыск… Может, он до сих пор не знает, что рукописей у него уже нет: не заглядывал в свой тайник, не кинулся. Не надо думать, что вокруг тебя одни подлецы и шкурники, иначе совсем недалеко до оправдания полковника Головина и всех, кто за ним стоит. Быть может, наконец, Задонова в этот же самый час допрашивают в соседнем кабинете: как же, хранил у себя такие бумаги, с таким – по их понятиям – антисоветским содержанием! Хотя ничего антисоветского там нет. И получается ни много ни мало, что вы, любезнейший Николай Анатольевич, именно вы, а ни кто другой, подставили под удар ни в чем не повинного человека, человека талантливого, чьи ненаписанные по вашей вине книги могли бы стать бесценным достоянием всего человечества…

Бесшумно подошел лейтенант и поставил на стол поднос, мягко, будто бестелесный, повернулся и вышел.

«Здорово их здесь школят», – подумал Матов.

Полковник Головин принялся разливать кофе.

– Вам, Николай Анатольевич, со сливками или черный?

Матов повернулся и посмотрел на Головина: тот в этот миг был похож на заурядного официанта, рассчитывающего на хорошие чаевые. Движения были плавно закруглены, словно руки его огибали какие-то хрупкие и прозрачные круглые предметы – что-то вроде мыльных пузырей.

– Вам бы официантом работать, – съязвил Матов. – Очень уж ловко у вас получается, полковник. И проку было бы больше.

– Я же говорил, что вы наблюдательный человек, – не смутился Головин. – Между прочим, свою трудовую деятельность начинал именно официантом… А что до прока… Партии виднее, куда посылать своих членов… Так прикажете со сливками?

– Прикажу со сливками. Но на чаевые не рассчитывайте.

– Вот и прекрасно. Я почему-то уверен, генерал, что мы с вами найдем общий язык. Тем более что чаевые советская власть отменила сразу же после революции.

– Ну еще бы: ведь и вы наверняка патриот и коммунист, а два патриота и коммуниста всегда найдут общий язык. Я только одного не пойму, полковник: для того, чтобы доказать… или подтвердить?.. что я действительно патриот и коммунист, как вы изволили выразиться на мой счет, мне необходимо пройти через ваши застенки? Сами-то вы прошли через них или доказывали свой патриотизм и коммунистичность только тем, что протаскивали через них других?

– Ну, зачем вы так, Николай Анатольевич? Ведь я с вами по-человечески…

– И я о том же. О человечности то есть. Или бывший крестьянин и бывший официант по-разному на эту человечность смотрят?

– Дело не в теории, а в практике… А в практике вы, генерал, частенько отходили от норм поведения советского человека и коммуниста.

– И у вас есть примеры?

– Разумеется. Один из них – ваше отношение к американцам, которых ваша дивизия вызволила из плена.

– Что за чушь вы несете, полковник? Какие отношения? Откуда они взялись?

– Из американской прессы, генерал. Там один из освобожденных рассказал, как вы с ними якшались и выполняли их капризы. Вплоть до позволения расстрела пленных немцев.

– Все это ложь! – отрезал Матов. – Тем более, что меня при стрельбе по пленным рядом не было и никакого якшания с американцами – тоже. Тому много свидетелей. Но если вам очень хочется, то можете к этому добавить, что я якшался с самим Гитлером. Или Геббельсом. С помощью магии или еще какой-нибудь чертовщины.

– В этом нет необходимости, генерал. У нас имеются свидетельства одного из ваших сослуживцев…

– Это кого же, позвольте вас спросить?

– Фамилия в данном случае не имеет значения. Вы упоминали о свидетелях – я вам отвечаю: они имеются. Есть кое-что и помимо американцев. Например, у нас имеется рапорт одного товарища, – политработника, между прочим, – в котором вы обвиняетесь в прогерманских симпатиях, в превышении своих полномочий, враждебного отношения к политорганам. И в антисемитизме. Не станете же вы отрицать, что однажды, а именно в апреле сорок пятого, будучи на переформировке, запретили политорганам изымать ценности, вывезенные фашистами из Советского Союза. А это почище всяких гитлеров и геббельсов.

– Не политорганов, а всего лишь капитану с подчиненными ему людьми, занимавшимися мародерством. И не вывезенные советские ценности, а немецкое барахло. Очень хорошо помню этого капитана: такой нахальный, с усами… Вот только запамятовал его фамилию. Да и черт с ней, с фамилией! Значит, настрочил донос? Ну, я так и предполагал. Только в этом доносе все поставлено с ног на голову, полковник. И вы в этой лжи можете убедиться, если покопаетесь в документах, связанных с этим делом. Насколько мне известно, деятельностью этого капитана занималась военная прокуратура.

– В документах мы уже копались, генерал. Уже копались. Кстати, ваш замполит, подполковник Лизунов, письменно подтвердил этот ваш германофильский поступок и ваше отрицательное отношение к политорганам.

Матов несколько мгновений молча смотрел на полковника, стараясь понять, правду ли он говорит или врет, затем опустил голову: удара с этой стороны он не ожидал, да и сам эпизод с мародерами-политотдельцами давно выветрился из его памяти как несущественный. А вот поди ж ты…

– Прошу вас, – показал Головин рукой на поднос. – Остынет.

Матов, будто очнувшись, слегка повернулся к столу, взял чашечку с кофе, бутерброд с красной рыбой. «Держаться, держаться во что бы то ни стало», – приказал он себе, и отпил из чашки.

– Так вот о практике, – снова заговорил Головин все тем же ровным голосом. – Американцы, ценности, которые вы не позволили изъять, – все это лишь дополнение к главному. А главное – ваши взгляды. Подноготную вашего приятеля генерала Угланова мы знали достаточно хорошо: один из временных попутчиков, как определил эту категорию людей великий Ленин. На определенном этапе исторического развития бывают полезны для дела рабочего класса даже заклятые враги. Взять хотя бы наш союз с американским империализмом против Гитлера. Этот союз был использован на все сто процентов. А вот насчет вас, дорогой Николай Анатольевич, промашечка вышла: понадеялись на вашу сознательность, на вашу преданность партии, советской власти, своему народу. А заквасочка оказалась жиденькой. Видно, права народная мудрость: как волка ни корми, он все в лес смотрит…

– Генерал Угланов наш попутчик – с натяжкой, но согласен, – не удержался Матов. – Но это такой попутчик, который оказался для нашей победы ценнее десятка иных, считающихся кристально чистыми. С вашей, разумеется, точки зрения. И, наконец, то я у вас патриот и коммунист, то волк. Так в каком качестве я здесь обретаюсь? И не пытаетесь ли вы с помощью кофе повернуть мой взгляд в противоположную от леса сторону? – спросил Матов, снова в упор посмотрев на полковника Головина.

Головин взгляда не отвел, на вопрос Матова не ответил, жевал бутерброд и прихлебывал из чашки.

– Если на каждого человека смотреть, как на волка, – продолжал Матов, – то и отношение к человеку неизбежно будет исходить из волчьего взгляда. Но тогда почему бы не допустить, что и под вашей благочестивой внешностью не скрывается нечто волчье? Или все дело в том, что вас лучше кормят?

– Промашечка вышла, Николай Анатольевич, – сладенько улыбнулся Головин. – Все-таки ваша зарплата значительно выше моей.

– Речь, полковник, не о зарплате и даже не обо мне.

– Именно о вас, генерал. Именно о вас. О ваших взглядах, о ваших умонастроениях, о вашем моральном облике, о вашем перерождении, о вашей надежде на перерождение советской власти… в соответствии с вашими взглядами.

– О моих взглядах на советскую власть вам неоткуда узнать, полковник, кроме как от меня самого, – жестко отрезал Матов. – Я же не политик, а военный человек, и все мои высказывания, письменные и устные, относятся только к этой узкой области человеческой деятельности. Что касается упомянутых вами эпизодов, то там больше лжи, чем правды.

– Да бог с ними, с эпизодами, генерал. Это так, к слову пришлось. Я о другом. О вашем отношении к армии, ее роли в войне, о ее назначении в мирное время. Затрагивая один из институтов государства, вы затрагиваете само государство. Советская армия является частью государственной системы, основу которой составляет советская власть… Кстати, ваши суждения об армии странным образом совпадают с суждениями маршала Жукова… Да что я вам об этом говорю! Вы и сами слишком хорошо владеете этим вопросом. Вспомните хотя бы конференцию, устроенную Жуковым по поводу боевых действий в Померании. Вы там выступали содокладчиком, если мне не изменяет память.

– Выступал. И что? Приказали проанализировать и выступить, я и выступил. К тому же, должен заметить, тема была весьма интересной с профессиональной точки зрения. А доклад мой был напечатан в военно-историческом журнале. И не мой один. Мне остается пожалеть редактора журнала: он даже не предполагал, что мой доклад был направлен против советской власти.

– Вот и я о том же. Так что наивность вам совершенно не к лицу. Да и вот, – Головин тронул рукой тетради, – здесь вполне четкие доказательства ваших антипартийных взглядов.

– Я горжусь, если мои взгляды на минувшую войну и войны будущие совпадают со взглядами маршала Жукова, одного из величайших полководцев нашего времени. Но вы, полковник, слишком произвольно толкуете содержание моих пометок. Они отражают лишь попытку понять автора записок. Наконец, к истине приходят через сомнения. Только через сомнения! Это, кстати, не мои выводы, а Маркса-Ленина-Сталина. Лишая человека права на сомнения, вы, полковник, лишаете общество прогресса, обновления, обрекаете его на застой, загнивание, смерть. В данном случае вы стоите на позициях инквизиции, на позиции поповства, для которого все новое неприемлемо. И маршал Жуков к моим воззрениям имеет лишь то отношение, что я имел честь выступать на упомянутой вами конференции, а также познакомиться с его взглядами, опубликованными в том же военно-историческом журнале. И мне хорошо известно, как и всем думающим командирам Советской армии, что маршал часто шел наперекор устаревшим военным доктринам. Поэтому мы и победили.

– Я понимаю, что вам, Николай Анатольевич, необходимо оправдаться, – усмехнулся Головин с превосходством человека, который наконец-то подловил своего оппонента. – Но делаете вы это не очень умно. Даже как-то неловко за вас. Не станете же вы отрицать существование абсолютных истин… хотя бы в аксиомах. Ну, например, что в земных условиях любое тело всегда падает вниз. Истина, сомневаться в которой может лишь ненормальный человек. И таких несомненных истин много. И в жизни, и в философии. Из этих истин вытекают законы, выведенные гениями. Из законов вытекает наше поведение. Когда человек, которому доверили важный участок работы, начинает сомневаться в истинности выведенных гениями законов, то его необходимо устранить с этого участка работы. Если этот человек начинает пропагандировать свои неверные взгляды, его надо устранить из общества, ибо это нарушает монолитность общества, создает хаос и анархию. Уж кому-кому, а вам, человеку военному, хорошо известно, что поставленная цель достигается быстрее всего и с наименьшими затратами исключительно общей и безоговорочной направленностью к этой цели.

– Цель – согласен. Но средства выбирают люди, а людям свойственно ошибаться. Это, во-первых. Что касается гениев и их гениальных законов, то не за это ли сожгли на костре Коперника и Джордано Бруно, преследовали Галилея? Не кругло у вас получается, полковник. Уж не лезли бы в те материи, в которых ни черта не смыслите.

– Я могу в чем-то ошибаться, генерал, – процедил сквозь зубы Головин. Но я член партии, ее частица, а сама партия – это не люди. Это коллективный мозг, аккумулированный в гениальной личности товарища Сталина. Коллективный разум ошибаться не может. Ошибаться могут отдельные люди… Такие, как вы, например. Такие, как Жуков. А мы существуем, чтобы эти ошибки исправлять, не доводить их до известной степени…

– Вы, полковник, и выпрямители искривлений? Шутить изволите. – Матов поставил пустую чашку на поднос. – Может, и были какие искривления, но вы их так закрутили, так перекривили незадолго до войны, что в результате немцы оказались под Москвой и Сталинградом. Стоит ли удивляться тому, что люди, в том числе и военные, на которых лежит ответственность за безопасность страны, задумываясь о будущем, пытаются разобраться в прошлом. Чтобы оно не повторилось…

– Вы, например?

– Генерал Угланов, например. Я лишь пытался разобраться в его выводах.

– А ваши дневники? Которые, кстати сказать, вы не имели права вести… Видимо, генерал, немцы так вас напугали в начале войны, что вы до сих пор не можете от этого страха избавиться. Уж не от этого ли страха вы так тщательно прятали эти тетрадки?

– Я их не прятал. Я их берег и как память, и как свидетельство нашей истории, которую еще необходимо осмыслить.

– Партия уже осмыслила историю и сделала из нее выводы на будущее, так что в этой истории не осталось ни одного темного уголка или белого пятна. Вы же, судя по всему, хотели ревизовать выводы и решения партии. К тому же вы, как член партии, обязаны были передать эту писанину в органы, и тогда бы у партии не было к вам никаких претензий.

– Во-первых, я ничего не должен. Во-вторых, вы не орган партийной безопасности. У партии есть свои органы, они и должны разбираться, допустил я или нет отступление от устава и программы партии. Партийная организация мне таких претензий не предъявляла. Что касается записок, то они завещаны генералом Углановым лично мне, а не органам. А во-вторых, вам ведь… Впрочем, и этого достаточно.

– Могли бы и договорить, генерал.

– Договорю. Если исходить из вашей логики, то вы вправе преследовать всех, кто имеет склонность к рассуждению, анализу, – совсем как инквизиция! – но по каким-то причинам не делает этого вслух. Раз молчит, значит, что-то скрывает от органов. Вон и капитан тоже молчит. А вы знаете, о чем он думает?

– Знаю. Потому он и сидит здесь. У товарищей по партии… у настоящих товарищей, а не перевертышей! – не может быть мыслей, которые надо скрывать. Это у таких, как вы, генерал, намеки да двусмысленности, шитые белыми нитками. Но это возможно до тех пор, пока вы не попадаете в поле нашего зрения. То есть пока ваши мысли не начинают воплощаться в антисоветские и антипартийные действия… Кстати, до вашего сведения: от партийной безопасности, как вы изволили выразиться, зависит безопасность всего государства, следовательно, она входит и в нашу компетенцию. Вы, генерал, как раз дошли до той черты и даже перешагнули ее, устраивая разборы статей вашего покойного дружка. Так что не взыщите. Наконец, это только вам кажется, что ваши истинные мысли – тайна за семью печатями. Для дураков – да, но не для умных людей. Умные люди на то и умные люди, чтобы распознавать истину под покровом красивых слов…

Матов напрягся: Головин либо проговорился, либо решил показать свою осведомленность, но последняя фраза есть та фраза, которую любил повторять Задонов. Что это – совпадение или доказательство того, что Задонов – их человек?.. Или эти его слова вычитаны из дневников Угланова?

Матов откинулся на спинку стула, потер указательным пальцем переносицу.

Нет, нельзя на таких шатких основаниях строить приговор.

Туча ли закрыла солнце, или солнце зашло за соседнее здание, а только в комнате стало пасмурно, мрачно.

Бесшумно вошел лейтенант, убрал поднос.

Головин протянул руку и нажал кнопку – и в лицо Матову ударил яркий свет. Матов догадался, что самое главное только начинается, заставил себя собраться, отключиться от всего постороннего. Он решил бороться до последнего, не давать спуску, хотя и понимал, что судьба его предрешена.

Время остановилось.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?