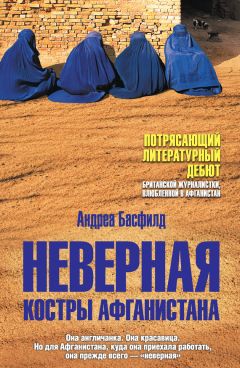

Текст книги "Неверная. Костры Афганистана"

Автор книги: Андреа Басфилд

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 12 (всего у книги 16 страниц)

23

После смерти Спанди я, наверное, немножко сошел с ума, потому что никак не мог привести в порядок свои мысли и чувства. Как ни старался сосредоточиться и взять себя в руки, ничего не получалось. То я был печальнее самой печали, то ярился, как ужаленный слепнем бык, то не чувствовал вовсе ничего – настолько ничего, что думал даже, не отнял ли у меня Бог способность ощущать боль, как не ощущают ее прокаженные, когда крысы отгрызают им пальцы.

Прежде меня пугали рассказы Джахида о прокаженных – якобы по ночам у них исчезают носы, потому что лицами их лакомятся всякие звери, – но сейчас это не казалось таким уж страшным – исчезать постепенно во сне. Однако, когда на следующий день после похорон Спанди я поведал об этом Пиру Хедери, старик меня, похоже, не понял.

– Посиди-ка ты, пожалуй, дома несколько дней, – вот и все, что он сказал.

Джамиля из-за слез своих тоже пока не появлялась в магазине, и я согласился.

Но, к великой моей досаде, все взрослые в нашем доме считали, кажется, что лучше будет, если меня чем-то занять, и придумывали то одно, то другое, пока дело не дошло наконец до игры под названием «Твистер». И когда они начали завязываться узлами на полу, я просто вынужден был сказать им:

– Нет. Не хочу играть и не буду, – после чего удалился прочь, поискать хоть какого-то покоя.

Вернувшись к себе комнату, я попытался сбежать от них в книгу, которую дал мне почитать Шир Ахмад, о прославившихся на весь мир людях, носивших такие имена, как Эйнштейн, Флоренс Найтингейл, Пастер, Пикассо, Толстой, Жанна д’Арк, Сократ и Христофор Колумб. Из прочитанного явствовало, что они совершали совершенно потрясающие вещи – в математике и медицине, войнах и путешествиях, и даже в таком простом деле, как думание.

Увы, книга сообщала заодно, что все они умерли, что едва ли могло отвлечь меня от мыслей о Спанди.

– Нужно время, голубчик, – объяснила Мэй, когда я встретил ее на кухне.

Я кивнул.

– Время, Фавад, – вот все, что тебе надо, – подтвердил Джеймс, оторвавшись от своего ноутбука, когда я встретил его в саду.

Я снова кивнул.

– Пройдет время, и станет легче, – добавила Джорджия, когда столкнулась со мной на лестнице, идя на работу.

– Сколько времени должно пройти? – не выдержал я наконец.

– О, – Джорджия остановилась, – думаю, это зависит от личности. Спанди был тебе таким хорошим другом, что, наверное, немного времени все же понадобится.

Что ж, все было ясно – мне нужно только время, и, вероятно, понадобится его немного.

Тогда я начал понимать, что одна лишь мама действительно знает, что я на самом деле переживаю. Она одна мне ничего не говорила. А только обнимала меня, когда я приходил посидеть с ней в ее комнате, и оставляла в покое, когда не приходил.

* * *

В тот день, когда похоронили Спанди, мы, вернувшись домой, пили чай в саду – все, кроме Джорджии, которая вышла за ворота и сидела там с Хаджи Ханом в его «лендкрузере».

Он приехал вскоре после нашего возвращения и послал Абдула вызвать ее из дома.

В былые времена я умирал бы от любопытства – о чем они там говорят, но теперь и этот интерес куда-то делся, и мне казалось, что безвозвратно.

Теперь я мог думать лишь о том, что взрослые, несмотря на вес своих лет, похоже, глупы невероятно – взрывают друг друга; солдаты стреляют в детей; мужчины пренебрегают женщинами, которых любят, а женщины, которые любят их, притворяются, что не любят. Из газет, которые я читал Пиру Хедери, явствовало, что практически все, о ком в них говорилось, куда больше интересовались спорами о законах и выяснением, кто на чьей стороне, чем настоящей жизнью.

Индийский актер Салман Хан, который был не так знаменит, как будущий муж Джамили Шарук Хан, сказал однажды – я прочел это в журнале, который нашел возле парка Шахр-и-Нау, – что люди в своей жизни «должны идти прямо и сворачивать направо».

Я поразмышлял об этом какое-то время и пришел к выводу, что он неправ.

Но поскольку Салман Хан был известным актером, а я – всего лишь ребенком, известным только некоторым людям на Чикен-стрит, я решил попробовать.

Пройдя прямо по главной улице Шахр-и-Нау, я свернул направо, в Третий проезд. Пройдя прямо и свернув направо, я обнаружил себя на Куш-и-Касаб, улице мясников. Пройдя прямо и свернув направо, я попал во Второй проезд. И наконец, пройдя прямо и снова свернув направо, я очутился на главной улице Шахр-и-Нау – точно на том же месте, откуда начал. Тогда я понял, что не имеет значения, что говорит Салман Хан, и не имеет значения, сколько мужчин он убил и сколько женщин в себя влюбил, – просто иногда, идя по жизни, надо сворачивать налево.

* * *

На третий день после похорон Спанди Хаджи Хан вновь подъехал к нашему дому. Но на этот раз послал Абдула не за Джорджией, а за мной.

– Я подумал, что мы можем вместе съездить к Спанди домой, – сказал он, стоя на улице под присмотром одного из своих телохранителей.

– Ладно, только маме скажу, – ответил я.

* * *

У нас в Афганистане отведено строгое время для чтения молитв по умершим – сначала они читаются, конечно, в день погребения, потом – через три дня; в следующий раз мы читаем их через неделю, затем – через сорок дней после того, как покойник лег в землю, и, наконец, через год.

Я впервые участвовал по-настоящему в деле прощания с умершим и невольно задумался, сколько же раз мне придется еще прощаться, прежде чем завершится моя собственная жизнь?..

И хотя я вовсе не мечтал вернуться в Хаир Хана, потом я был рад, что поехал туда, потому что это было почти прекрасно.

Отца Спанди в доме у его брата окружили люди, пришедшие повторить слова Аллаха и высказать собственные слова сочувствия и надежды. Они напоили его своей любовью, пожимая ему руки и нашептывая на ухо утешения, и я заметил, как это подействовало на отца Спанди – он словно бы стал выше ростом, чем был в последний раз, когда мы встречались, и выглядел уже не таким сокрушенным.

И мне это тоже помогло, потому что я увидел, что вдали от политиков с их спорами, вдали от смертников с их взрывами, вдали от солдат с их автоматами люди остаются добрыми. Афганцы были добрыми людьми. И пусть мне трудно было сейчас привести в порядок свои мысли и чувства, я понял, что должен постараться – держась хотя бы за эту правду.

В крохотной гостиной этого дома собрались люди, которых я не знал, они отняли время у своей жизни, у собственных проблем для того, чтобы вспомнить маленького мальчика, который был моим лучшим другом. Я видел печаль в их глазах и видел, что она была настоящей. Я слышал тихий шелест их слов и слышал, что они были искренними.

И я собрал все эти образы и звуки и сохранил их в своем сердце, чтобы никогда не забывать о том, что в Афганистане есть не только войны и убийства.

* * *

– Когда я был примерно в твоем возрасте, у меня тоже умер один из лучших друзей.

Хаджи Хан вел машину и курил. Рядом с ним сидел мужчина с автоматом, который выглядел весьма устрашающе, и я на заднем сиденье чувствовал себя совсем маленьким.

Услышав эти слова, я поднял взгляд и обнаружил, что он смотрит на меня в зеркальце заднего вида. Глаза его были темны, как ночь, лоб над густыми черными бровями изрезан морщинами. Хаджи Хан казался одновременно и грозным, и добрым, что невозможно на самом деле, и я припомнил рассказ Джорджии о тех временах, несколько лет назад, когда он приехал в шинварскую деревню только для того, чтобы увидеть ее.

– А как? – спросил я. – Как он умер?

– Мы с ним были в Сурхуде, это деревня недалеко от Джелалабада, играли у реки с красной водой, стекающей с гор. Он упал в нее и утонул.

– Река была глубокая?

– На самом деле нет. Я думаю, что, падая, он ударился головой о камни, потому что, когда я понял, что он не дурачится, и стал вытаскивать его из воды, на голове у него оказалась глубокая рана.

– Ты решил, что это он так играет?

– Увы, решил. Эй! Куда прешь, ублюдок! – выкрикнул вдруг Хаджи Хан и вывернул руль, чтобы объехать одноногого мужчину на велосипеде, мчавшегося нам прямо под колеса.

Посигналив и бросив пару грозных взглядов на инвалида, которому, судя по его беспечности, предстояло вскоре потерять и вторую ногу, Хаджи Хан покосился на меня.

– Извини, – виновато сказал он. – Джорджии лучше не знать, что я такое ляпнул.

– Ты что-то ляпнул? – спросил я.

И он, глядя на меня в зеркальце, улыбнулся глазами.

– Каково тебе было, когда умер твой друг? – спросил я.

– Не слишком хорошо.

– Мне тоже сейчас не слишком хорошо, – признался я.

– Сейчас и не может быть хорошо, – ответил Хаджи Хан, пожимая плечами. – И, может быть, никогда не станет. Я до сих пор думаю о своем друге, даже и сегодня.

– О… это долго.

– Да, – согласился Хаджи Хан. – Иногда мне кажется, что мертвым – легче. Труднее тем, кто остается в живых, и более того – хочет оставаться в живых.

* * *

Когда мы подъехали к нашему дому, Хаджи Хан сунул руку в маленький ящичек, таившийся между двумя передними сиденьями его «лендкрузера». Достал оттуда книгу и передал мне.

Она была переплетена в мягкую, как у младенца, кожу, и внутри оказалось около ста написанных от руки стихотворений на пушту. Перелистав страницы, я понял, что все они о любви – все до единого.

Я уставился на Хаджи Хана, не зная, что сказать.

– Это не тебе, – засмеялся он, конечно, заметив беспокойство, которое закралось в мою душу. – А Джорджии. Но не исключено, что тебе придется самому читать ей эти стихи, и не один раз, потому что она очень ленива и до сих пор не выучила пушту.

– Ладно, почитаю, – согласился я, успокоившись. – Это ты их написал?

– Я? – Он снова засмеялся. – Их написал один человек из моей деревни. Аллах благословил его таким даром. А меня Он благословил лишь деньгами, которые и помогли мне упросить поэта записать их на бумаге.

– Но Джорджия ведь не понимает ни слова на пушту, – напомнил я.

– Ни слова. Но она знает голос любви. И знает слово «любовь».

Мина. Любовь. Моя сестра.

– И еще, – добавил Хаджи Хан, перебив мои мысли, – скажи ей, что я подготовил для нее дом. Когда она приедет, там будет Исмераи.

– А где будешь ты? – спросил я.

– Я буду… где-нибудь, чтобы дать ей время.

* * *

Попав домой, я не смог передать Джорджии то, что было поручено Хаджи Ханом, поскольку ее нигде не оказалось. Час был еще ранний, и я решил, что она, должно быть, на работе.

Зато Джеймс был дома, что меня совсем не удивило, и снова привязался ко мне, когда я наливал себе на кухне стакан воды.

– Фавад! Иди-ка сюда.

Я вздохнул, тяжело и выразительно, чтобы он понял всю глубину моей усталости.

– Не умею я играть ни в какие ваши дурацкие игры, – сказал я ему. – И уверен к тому же, что они против ислама.

– Ну что ты такое говоришь? – спросил Джеймс, слегка обидевшись. – Твистер, друг мой дорогой, вовсе не против ислама. Это всего лишь состязание – в ловкости, проворстве… умении быстро двигаться и отваге!

Я посмотрел на Джеймса, подняв брови, как это делала Мэй, когда хотела показать ему, что он мелет вздор.

– Ну ладно, – согласился он, – игра эта еще дает возможность потрогать девушку за попу.

– Вот видишь! Я же сказал, что она против ислама!

– В мелочах, Фавад, в мелочах. Но я сейчас о другом… хочу тебе что-то показать. Пойдем!

Я покорно поплелся за Джеймсом в гостиную, и он подвел меня к столу, за которым обычно работала Мэй. Там стояла маленькая коробочка и лежало несколько листов зеленой и серебряной бумаги.

– Вот, – сказал Джеймс, – посмотри и скажи, что ты об этом думаешь.

Он протянул мне коробочку. Открыв ее, я увидел внутри очень красивое кольцо – серебряный ободок с золотым покрытием, на котором были искусно и тонко вырезаны крохотные цветы.

Я уставился на Джеймса, не зная, что сказать.

– Ну что ты так смотришь? – засмеялся он. – Это для Рейчел. Я просто хотел узнать, прежде чем упакую, понравится ли оно ей, по твоему мнению.

– Думаю, понравится. Ты собрался жениться? – спросил я, чуть не взвизгнув от удивления.

– Что? А… нет, конечно! – ответил Джеймс с еще большим удивлением. – Это подарок ей на день рождения.

– А.

– Черт! Ты думаешь, она решит, что я делаю предложение?

Я пожал плечами.

– Черт! – прошептал Джеймс, вцепляясь себе в волосы, которые давно не мешало бы вымыть. – Черт, черт, черт!..

* * *

Вскоре после того, как в небеса взмыл призыв к вечерней молитве, а мать побежала через дорогу повидаться «насчет кое-чего» с Хомейрой, домой вернулась Джорджия, и с ней пришел доктор Хьюго. И положение мое сделалось несколько неоднозначным.

Доктор мне на самом деле нравился. Он был вежливым и добрым и лечил детей, которым отрывало ноги минами, но я немного запутался с тем, кто нравится мне больше – он или Хаджи Хан.

Доктор Хьюго спасал афганцев, а Хаджи Хан сам был афганцем.

Как бы там ни было, я решил, что не следует, наверное, вручать Джорджии книгу с любовными стихами при докторе, и, поскольку понимал, что не смогу ни рот удержать на замке, ни заставить свои глаза скрыть, о чем я думаю, благоразумно остался у себя в комнате.

Однако через десять минут Джорджия нашла меня сама.

– Что ты тут прячешься? – спросила она, после того как постучала в дверь и я разрешил войти.

– Так, отдыхаю, – соврал я.

– Правда? Было много дел?

И я, конечно, не удержался и выложил все как есть.

– Да, дел и впрямь было много. За мной приехал Хаджи Хан, и мы отправились на его машине – там еще охранник был, с автоматом, – в Хаир Хана, чтобы помолиться за Спанди. А потом он отвез меня домой и рассказал о своем лучшем друге – тот умер, упав в красную реку и ударившись головой о камень, когда они оба были еще детьми, а потом он дал мне книжку и сказал, чтобы я читал ее тебе иногда, потому что ты ленивая.

– Ах вот как?

– Да.

– Понятно.

Я достал книгу, которую спрятал под подушкой, и отдал ей.

Джорджия бережно взяла ее в руки и погладила своими длинными, белыми пальцами кожаный переплет, прежде чем открыть.

– Какая красота, – прошептала она, и я кивнул.

– А еще он сказал мне, что для тебя готов дом, и, когда ты приедешь, там будет Исмераи.

Джорджия кивнула.

– Это хорошо, – сказала она.

– Я не знал, что ты едешь в Джелалабад.

– У меня там кое-какая работа. Еду завтра – нужно снова поговорить с Баба Гулем о его козах, – вид у Джорджии стал немного печальный. – Слушай, давай спросим у твоей мамы, не отпустит ли она тебя со мной?

Я задумался ненадолго, и, поскольку ехать мне никуда не хотелось и следовало на самом деле сосредоточить свои мысли на Спанди, я собрался было сказать «нет», но тут вспомнил про Салман Хана. И свернул налево, а не направо.

– Давай, – сказал я.

– Вот и отлично! – Джорджия улыбнулась и двинулась в сторону двери, держа в одной руке книгу, которую сделал для нее Хаджи Хан, а другую протягивая мне, чтобы я за нее ухватился. – Пойдем-ка со мной, – сказала она. – Кажется, нас ждет сегодня кое-что интересное.

* * *

На полу в гостиной большого дома была расстелена клеенчатая скатерть, а на ней разложена на бумажных тарелках еда, купленная в ливанском ресторанчике. Вокруг сидели Мэй, ее волосатая подруга Джеральдина, доктор Хьюго, Джеймс – и Рейчел.

Как попала в дом Рейчел, я не заметил, что служило еще одним признаком расстройства моих чувств.

Джеймс был бледен как смерть.

– Привет, Рейчел, с днем рождения! – сказал я.

– Привет, Фавад, большое спасибо. Как поживаешь?

– Да ничего. Не слишком плохо, – ответил я.

– Да, – сказала она, слегка растягивая слова, – порой нам всем бывает нужно немного времени.

Поскольку это был ее день рождения, я проглотил вертевшееся на языке «тьфу» и улыбнулся. Она подвинулась, давая мне место, и я сел рядом – очень удачно на самом деле, потому что Джеймс сидел как раз напротив, и я мог без всяких помех наблюдать за его лицом. Оно было белее бумаги.

* * *

Еда из ливанского ресторана, как всегда, исчезла с наших тарелок быстрее, чем мальчик является на зов своего отца. Джеймс, правда, почти ни к чему не прикоснулся. И, когда мы все смели и запили шипучей пепси-колой – хохоча, потому что Джеральдина рыгнула так громко, как ни одна женщина при мне еще не рыгала, – журналист сделался совсем тихим и незаметным, и лицо у него стало таким зеленым, что я подумал даже, не тошнит ли его.

– А теперь – подарки! – провозгласила Джорджия, подмигнув Джеймсу.

– Да-да… – сказал он с таким видом, словно и слышать об этом не хотел.

И когда Рейчел, взвизгнув, как маленькая девочка, захлопала в ладоши, он дернулся, словно его укусили.

Это было ужасно смешно.

Первой вручила свой подарок Джорджия – красивый зеленый шарф, который оказался Рейчел очень к лицу. Потом доктор Хьюго вручил ей небольшую пластмассовую коробку, где лежали бинты, иголки, какие-то мази и прочие медикаменты – вещи полезные, случись авария, но вряд ли способные быть предметом мечтаний. После него Мэй подарила Рейчел фотографию игроков в бузкаши в рамке, сказав, что это от нее и «Джери».

– И, гм, от меня мелочишка… – сказал наконец Джеймс, – с наилучшими пожеланиями.

Голос его был нетверд, и рука тряслась как студень, когда он протянул ей маленькую коробочку, обернутую зеленой и серебряной бумагой. Но Рейчел его состояния как будто не заметила.

– О-о-о… – сказала она, разорвав упаковку и осторожно откинув крышечку.

Блеск серебра и золота отразился в ее глазах, и все перестали разговаривать и затаили дыхание.

Рейчел вынула кольцо и повертела его в пальцах.

– Оно прекрасно, Джеймс, – сказала она тихо. – Я польщена, правда… это так мило с твоей стороны, но… я на самом деле… мне очень жаль, но я никак не могу за тебя выйти…

Джеймс застонал.

– Этого-то я боялся, – сказал он. – Это всего лишь подарок, Рейчел, я не имел в виду…

Едва начав объяснять, он остановился на полуслове, потому что все захохотали – и громче всех Рейчел.

– Знаю, Джеймс! – сказала она. – Я же шучу. Джорджия мне рассказала о приключившемся с тобой приступе паники!

Джеймс снова застонал и хлопнул себя по голове. Щеки у него слегка порозовели.

– Но кольцо действительно великолепно, – сказала Рейчел. – Я с удовольствием буду его носить. Спасибо.

– Не за что, – усмехнулся Джеймс, привстал и потянулся через скатерть, чтобы ее поцеловать. – Погоди… – вдруг вспомнил он, усевшись обратно, – ты, кажется, сказала, что не пошла бы за меня?

Рейчел захихикала.

– Да ты посмотри на себя! Избалованный лентяй, неряха страшный… и вечно пьян к тому же. Как бы я, интересно, показала тебя своим родителям?

– Ну знаешь ли…

– Да еще и фамилия у тебя Олкок![18]18

Cock – петух, а также мужской половой орган (англ.).

[Закрыть]

– Это благородная и старинная английская фамилия, чтоб ты знала.

– Может быть, и так, Джеймс, но я не хочу провести остаток жизни, будучи миссис Олкок!

И снова раздался хохот – смеялись все, кроме Джеймса, который казался обескураженным, и меня, поскольку я не понимал, почему бы Рейчел и не сделаться миссис Олкок. Судя по тому, что лицо Джеймса слегка потемнело, он тоже этого не понимал.

24

Когда мы мчались по дороге, вьющейся по серым горам, спускающейся к голубому озеру Суроби и зеленым лугам и заканчивающейся в Джелалабаде, я подумал вдруг, что снова эта дорога выпадает мне на долю вслед за несчастьем. В первый раз это был нож Джеймса в заднице француза, во второй – смерть Спанди. И я невольно начал гадать, какой может оказаться следующая беда, что обрушится мне на голову и опять приведет на этот путь.

Умрет мама? Джамилю продадут за порцию гашиша? Я проснусь и обнаружу, что по улицам Кабула с моим носом в брюхе удирает крыса?

Чем больше я об этом думал, тем меньше, по правде говоря, нравилась мне поездка.

К тому же я обливался потом на заднем сиденье, как толстяк, закутанный в пату, поскольку кондиционер сломался.

Хотя Джелалабад находился всего в нескольких часах езды от Кабула, солнце здесь жгло в сто раз сильнее, и от духоты в замкнутом пространстве «лендкрузера», приехавшего за нами перед ленчем, у меня пересохло во рту.

То, что рядом была Джорджия, веселья не прибавляло – она почти все время говорила по мобильнику с кем-то в своем ведомстве, потому что связь то и дело прерывалась, не давая ей закончить разговор.

– Есть хочешь? – спросила она, убрав наконец телефон, когда мы остановились в Дурунте перед тоннелем. Там на въезде застряли нос к носу два здоровенных грузовика, не в состоянии ни двинуться вперед, ни попятиться, потому что с обеих сторон путь им перекрыли успевшие подъехать другие машины.

– На самом деле просто умираю с голоду, – ответил я.

Утром я съел всего лишь кусочек хлеба с медом, поскольку яйца из нашего рациона были исключены – из-за новостей, которые мать услышала по телевизору. Похоже, нам угрожала теперь смерть от птичьего гриппа, поэтому все, что имело какое-то отношение к курам, оказалось в нашем доме под запретом.

– Что ж, тогда пойдем, – сказала Джорджия. – Застряли, кажется, надолго, поесть успеем.

Мы выбрались из машины, оставив в ней шофера, и окунулись в суету и хаос улицы.

В ушах зазвенело от злобных криков и автомобильных гудков – с затором пытались разобраться полицейские, но на них, как обычно, никто не обращал внимания. Одни водители вылезали из машин, чтобы отдать собственные указания, другие, не вылезая, пытались протиснуться мимо остальных и прорваться каким-нибудь чудесным образом в тоннель.

Мне представилось, что, будь я птицей и смотри на эту дорогу сверху, с небес, она казалась бы, наверное, покрытой гигантским железным одеялом.

Попетляв между машинами, мы выбрались на тротуар и двинулись к одному из ближайших придорожных рыбных ресторанчиков.

У дверей стоял мужчина с железным тазиком, в котором шипело, плюясь, масло. Он помахал нам, приглашая войти и укрыться от запахов горящего жира и автомобильных выхлопов.

Пройдя мимо него, мы попали в небольшую комнату, где сидела на полу кучка мужчин – кто разламывал рыбу на куски ломтиком хлеба, кто выковыривал из зубов тонкие, как иголки, косточки. Мы кивнули им, они кивнули нам, после чего мы прошли через другую дверь в глубину ресторана.

И перед нами воссияло во всем своем великолепии сине-зеленое озеро Дурунты, за которым высились разновеликие коричневые горные вершины. Вид был невероятно красивым. И мог бы еще быть и невероятно мирным, если бы снаружи не доносилась брань людей, оскорбляющих матерей друг друга.

Невысокий худой мужчина с тонкими усиками и без бороды отвел нас в маленькую комнатку, расположенную ближе остальных к озеру, с большим окном. Там он, помахав тряпкой, вспугнул облако мух, которые, жужжа, закружили под потолком, дожидаясь удобного момента для возвращения на исходные позиции.

Мы сели на ярко-красные подушки, все в жирных следах от пальцев, и Джорджия заказала две банки пепси, наановый хлеб и рыбу.

Я выглянул в окно, в котором не было стекла, и увидел крошечную лодочку на озере, украшенную яркими лентами, развевавшимися над водой. И еще увидел мальчика, примерно моего возраста, который поднимался вверх от берега. Он был голым по пояс, в одних только мокрых закатанных штанах.

– Что ж, еда тут хотя бы свежая, – заметила Джорджия, тоже глядевшая в окно. В руках у мальчика был пластмассовый тазик, в котором трепыхалась костистая озерная рыба.

– Что да, то да, – согласился я, плюхаясь обратно на грязные подушки. – А зачем тебе снова понадобился Баба Гуль?

– Надо с ним обсудить еще кое-какие детали, – ответила Джорджия. – Организация, на которую я работаю, получила недавно приличный взнос, и у нас появилась реальная возможность продвинуть наконец свой кашемировый проект.

– Это как?

– Понимаешь, мы уговариваем разных бизнесменов вкладывать деньги в Афганистан, и вот одна итальянская компания захотела открыть здесь фабрику по обработке и переработке кашемира. Это означает множество рабочих мест, Фавад, новые технологии и административные возможности для Афганистана. А еще – увеличение спроса на кашемир, что даст дополнительные источники заработка сотням тысяч фермеров. Я хочу, чтобы в этом проекте участвовал и Баба Гуль. И потом… я подумала, что ты будешь не прочь еще раз повидаться со своей подружкой!

– Она мне не подружка! – возмутился я и, схватив с полу забытую кем-то мухобойку, шлепнул ее Джорджию.

– Но ты же понял, о ком я?

– Ай, замолчи, Джорджия!

– Ай, замолчи, Фавад!

Тут явилась на бумажных тарелках костистая рыба, и мы, улыбаясь, начали ее обгладывать. И, пока ел, я думал о Мулале, вспоминая, как она бежала по полю в своей красной косынке, похожей на язычок пламени, и думал, а вдруг Джорджия права и Мулаля вправду станет когда-нибудь моей подружкой.

* * *

В доме Хаджи Хана мы, поскольку были сыты, останавливаться не стали, а помчались через Джелалабад, сигналя без перерыва людям, машинам и тук-тукам, что сновали по улицам, как муравьи; миновали портрет Хаджи Кадыра, проехали тоннель из деревьев и добрались наконец до поворота на Шинвар.

Пока мы к нему приближались, в животе у меня при воспоминании о лице Мулали щекотало все сильнее, и я успел помолиться о том, чтобы хибара Баба Гуля все еще стояла там, где мы ее оставили столько месяцев назад.

Машина запрыгала по камням, считавшимся здесь дорогой, и мне показалось, что я узнаю поле, по которому мы бегали с Мулалей под солнцем зимы, но, насколько мог видеть глаз, незаметно было никаких следов ни коз ее отца, ни ее самой.

Сердце у меня заколотилось сильнее, когда мы проскочили поворот, который, я был уверен, уж точно привел бы нас к хибаре Баба Гуля, и, взглянув на Джорджию, я увидел, что она тоже как будто растерялась.

– Залмаи, – обратилась она к шоферу, – куда мы едем?

– Баба Гуль теперь живет в другом месте, – вот и все, что он сказал, продолжая рулить.

Горы впереди, за которыми был Пакистан, становились перед нашими глазами все выше, по сторонам тянулись какие-то странные каменные поля, похожие на ступени лестницы и казавшиеся очень древними, и наконец мы повернули налево, к каменным стенам, за которыми раскинулись цветущие поля.

Через десять минут, поднявшись по пыльной дороге, с полными ртами песка, налетевшего в окно, которое Джорджия слишком поздно спохватилась закрыть, мы остановились возле маленького домика. Перед ним стояли рядами молодые деревца, обнесенные изгородью для защиты от вечно голодных коз, что паслись неподалеку. То были козы Баба Гуля, казавшиеся куда более худыми, чем в прошлый раз, поскольку лишились своих шуб, состриженных, чтобы быть превращенными в одежду для людей.

Залмаи вышел из машины, а за ним и мы.

– Ага Баба Гуль Рахман! – крикнул он.

Из занавешенной двери вышла в солнечный свет маленькая фигурка. То была мать Мулали. Сейчас она, правда, казалась толще, чем я ее помнил, и морщин у нее на лице от этого как будто стало поменьше.

Широко улыбаясь, она подошла поздороваться с Джорджией. Обняла ее и встала на цыпочки, чтобы дотянуться до лица, после чего поцеловала ее шесть раз, по три раза в каждую щеку.

Джорджия ответила ей тем же, но в глазах у нее, когда мать Мулали быстро и радостно заговорила на пушту, я увидел замешательство.

– Она говорит, пусть Аллах благословит тебя исполнением тысячи твоих желаний. Ты ей – сестра, – перевел я, когда Джорджию потянули за руку к дому.

– Скажи ей, что она очень добра ко мне и я надеюсь, Бог отплатит за ее доброту еще большим, чем она желает мне, – ответила Джорджия.

Что я и сделал.

У двери мы скинули обувь и прошли за женой Баба Гуля в дом. Там Мулаля и два ее брата смахивали пыль с подушек, на которые нам предстояло сесть.

– Салям алейкум, – сказала Мулаля, обняв Джорджию за талию, а потом протянув руку мне. Братья ее тоже застенчиво протянули руки и, хихикая, поздоровались.

Самого Баба Гуля было не видать.

– Вы теперь живете здесь? – спросил я, удивленный и обрадованный этими счастливыми переменами, гадая, козы ли принесли им кучу шерсти этой весной или Баба Гулю сказочно повезло в игре?

– Красота, правда? – спросила Мулаля. – И подумать только, два месяца назад я собиралась умереть.

* * *

За утоляющим жажду чаем и вызывающим ее печеньем мы с Мулалей по очереди переводили Джорджии рассказ жены Баба Гуля.

То, что успело произойти с этой семьей в столь короткий срок, казалось почти невероятным, и я был очень рад счастливому концу их истории, потому что в тот момент вряд ли нашел бы в себе силы пережить еще одну трагедию.

* * *

Когда зима миновала, Баба Гуль влип, должно быть, в серьезные неприятности со своей игрой и однажды, вернувшись домой, не смел посмотреть жене в глаза.

Не сказав никому ни слова, он взял за руку Мулалю и потащил ее в соседнюю деревню, предоставив жене колотить себя в грудь в их деревянной хибаре и проливать реки слез.

Баба Гуль и Мулале ничего не говорил и не отвечал на вопросы, пока вел ее каменными тропами, и ее охватывал все больший и больший страх, и слезы подступали к глазам, а почему – она сама не знала.

Но, когда они пришли в деревню, Мулаля поняла, по какой причине отец молчал всю дорогу – он онемел от стыда, поскольку собрался расплатиться с долгами своей дочерью.

Когда она поняла, в чем дело, то чуть сознание не потеряла от страха – ей предстояло вскоре назвать «мужем» человека, которому ее продал отец.

Прижавшись к стене своего будущего, судя по всему, дома, она увидела, как этот мужчина ударил по рукам с ее отцом. У него были худые, темные, скрюченные от старости пальцы.

При мысли о том, что эти пальцы дотронутся до нее, Мулаля издала ужасный вопль, распахнула дверь и бросилась бежать со всех ног, хотя и знала, что наносит этим величайшее оскорбление отцу, не говоря уже о том человеке, который собирался стать ее мужем. И понимала, убегая, что она уже все равно что умерла, поскольку, спасая себя, навлекла бесчестье на свою семью.

Добравшись до поля за деревней, она упала на четвереньки и поползла, прячась за молодыми побегами, и ползла так несколько часов, не смея поднять голову, пока не ободрала об острые камни все руки и колени.

Целых две ночи она спала под кустами или забиваясь в гроты, которые выгрызло время в холмах и скалах, и питалась ягодами и сырой картошкой. Картошку же воровала в поле, пока все спали в своих постелях.

На третий день Мулаля поняла, что не может вести такую жизнь вечно. Однако ни домой вернуться она не могла, ни к тому человеку, которому ее продали. Поэтому, заглянув глубоко в свое сердце, она решила расстаться с жизнью. Это страшный грех, один из худших на самом деле, но она попросила Бога, чтобы он простил ее, потому что она еще ребенок.

Дожидаясь ночи в пещере, скрытой за кустами, она составила план действий – пробраться под покровом темноты в деревню и украсть из какого-нибудь дома канистру бензина. А потом – добровольно предать себя огню.

Конечно, Мулаля страшилась собственного замысла. Она знала, что будет очень больно, и боялась, что Бог ее не простит и придется ей гореть целую вечность в аду. А еще у нее разрывалось сердце при мысли о том, что она больше никогда не увидит свою мать. И, когда она тихонько оплакивала себя, ей послышался вдруг голос матери, зовущий ее по имени.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.