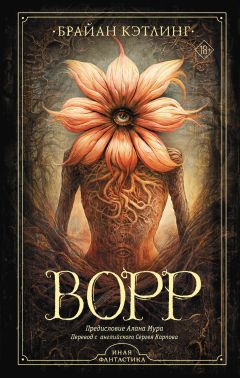

Текст книги "Ворр"

Автор книги: Брайан Кэтлинг

Жанр: Героическая фантастика, Фантастика

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 11 (всего у книги 28 страниц)

* * *

Гертруда первой вернулась в дом номер четыре по Кюлер-Бруннен. Она ожидала найти там Измаила и поднялась по лестнице, чтобы прислушаться у дверей, но он еще отсутствовал, хотя карнавал закончился предыдущей ночью. В голову мимолетно пришла мысль, что он уже никогда не вернется, и какое-то время кружилась в голове с излишним блаженством. Затем Гертруда испугалась за него, испугалась за них обоих и, наконец, устрашилась разоблачения.

Первые три часа они держались вместе, совокупляясь в глубине первой комнаты первого дома, где пронесся праздник. Он прижал ее к шелковой стене, пока она глядела ему через плечо на другую пару, яростно напивавшуюся из кубков друг друга, разлегшись на соболином ковре. Руки крепко сжимались от возбуждения порочности, прежде чем расплестись в угодьях одного из больших домов, где текла и вихрилась омутами толчея танцующих фантазий, по прихоти сцепляясь и сменяя партнеров. Ее унесла маленькая бурная кучка молодежи, разодетой в переливающуюся флору. В этом году лейтмотивом стал Зеленый Человек. Первую ночь она провела с Ивой, чья томная галантность распространялась на все его удивительные атрибуты. Ее время с Измаилом окупилось; улетучились последние ее стеснения. Она смаковала открывшийся контраст; у Ивы и циклопа не было ничего общего, и она отмечала и сличала разницу, решая, к чему поистине лежит ее душа. Она взвешивала страсть против техники, голод против сдержанности и властность против покорности. К утру она знала, что ей нужно больше материала для сравнений. Карнавал поспособствует экспериментам. Она примет вызов и расширит кругозор о тайном искусстве манипуляции и о широте собственного сенсуального аппетита.

Ей казалось, она видела его на следующее утро в живой картине в холле Де Селби. Он – или кто-то, одетый как он, – стоял так же неподвижно, как прочие нагие фигуры, в классической сцене, где Венера и Три Грации обезоруживали Марса. Помещение заполнилось и сосредоточилось. Новоприбывшим, вливавшимся в холл, шикали, и она увидела, как он перешептывается с женщиной по соседству, увидела, как та стиснула его руку и тихо рассмеялась, как ее ладонь прикрывала острые зубы на клюве маски. Гертруда приняла женщину за одну из несметного числа шлюх и куртизанок, что врывались в дома богачей. Ее подмывало выйти и обнародовать истину за маской, но она решила, что предпочитает долгоиграющую перспективу его секрета скоротечной демонстрации собственной власти. Кроме того, некоторым из собравшейся компании вполне могла прийтись по сердцу его безобразность; многие из этих женщин нашли бы ее достаточно извращенной, чтобы возбудить их зачерствевшие и порочные страсти.

Измаил вернулся в дом номер четыре по Кюлер-Бруннен днем. Он заблудился на пустых улицах, броский в своем костюме. Не он один бродил как в прострации или спал в парках и подворотнях: многие местные из гуляк все еще шатались в гротескных нарядах, теперь мокрых и заляпанных после дождливых ночей и утренней росы. Но, в отличие от него, все сняли маски, чтобы разделить с другими свой срам и позабыть его. Любой, кто носил личину дольше волшебного часа разоблачения, становился добычей для поношений, даже нападений. Та же толпа, что перешла столько границ, дозволяла обмен ложью, жидкостями и грезами, мгновенно вернулась к косной чинности остальных трехсот шестидесяти двух дней года. Все, что было в этих трех ночах, забывалось навек; все с этим соглашались и строго придерживались. Незнакомцы, оставшиеся в масках на четвертый день, являлись ренегатами и угрозой договору. Хуже того, они вопиюще бросали вызов анонимности группы своим дерзким самодовольством и становились мишенью для всех, от лордов до псов. Измаила бы разоблачил и признал первый встречный; его бы побили и прогнали по улицам унижения.

Циклоп не знал об этих правилах, покидая кровать Совы. Когда он переходил одну из круговых артерий улиц, все его усилия были направлены в попытку сориентироваться вопреки совокупному эффекту спирта и недосыпа, не говоря уже о пылком внимании, уделенном спутницам. В воздухе мокрыми и измотанными висели кумач и нити бумажных цветов, пока ветер придавал им пугающее впечатление одушевленности; они хлопали наперекор обычной гравитации с беспардонным презрением. Как раз проходя мимо украшений, Измаил услышал, как его окликают:

– Ты запоздал, друг, больше скрывать нечего; час пробил!

Он не обратил внимания на двух мужчин и женщину, вышедших на дорогу прямо перед ним из узкого переулка.

– Ты что ж, не слышал? – гаркнул высокий, отступая от остальных двоих, которые словно подпирали друг друга, сомкнувшись против неизбежности. – Я сказал – снимай, покажись!

Он встал на дороге Измаила, но циклоп был быстр и ловко обступил здоровяка, одетого в пингвина. Его движение обозлило мужчину, выкрикнувшего предупреждение своим друзьям. Измаил оказался зажат между ними, когда первый обернулся и зарычал.

– Что дает тебе такое право? – сплюнул он. – Возомнил себя лучше нас, а?

Измаил отскочил, но второй выставил ногу у него на пути, и он неудачно споткнулся, упал на листья и твердые камни мостовой, с силой ушибив колено и голову. Некоторые его глиняные безделушки разбились при падении и рассыпались по канаве. Здоровяк смеялся, поднимая его на здоровое колено и срывая маску; разорвалась и прыснула нить фальшивых изумрудов, украшавшая циклопа, заскакала по укрытиям в трещинах сумрачной дороги.

– Так-то лучше, – глумился здоровяк. – Теперь ты один из нас, – затем его глаза сфокусировались на том, что он так крепко держал в руках. Он тут же отпустил, словно его ошпарили или ударили током. Измаил вспомнил звук, который иногда издавали Родичи, и криком пустил его по своему заволновавшемуся языку. Мужчины сбежали, оставив женщину сползать по стенке. Она не видела его лица, когда свалилась на мостовую. При падении ее возглас рассыпался хихиканьем.

– Терь те придется меня нести! – взвизгнула она.

Он наклонился к ее лицу и ухмыльнулся с преувеличенным смаком князя тьмы. Она взглянула на него в упор и закричала. Он опрокинул ее в канаву и пинал по голове, пока не сорвал подошву, а она не прекратила визг. Она лежала, тихо всхлипывая, пока циклоп хромал прочь, вычисляя безопасный маршрут до дома. Он поднял свой раздавленный намордник и ермолку, где их обронил тот трус, и вернул на место. Большинство усиков выпало, а поврежденная форма придавала ему новый комичный вид – сродни игрушкам, обезображенным избытком любви, которые сжимали и обнимали для придания характера, переделывали слюнявой аффектацией хозяев, пока не бросили.

В конце концов он нашел дорогу и поплелся назад, потрепанный, мокрый и усталый, с растущей внутри тошнотой. День дистиллировал его триумфы ночи и превращал мощь и завоевания в пустую кашу холодного отвращения. Он отчаянно мечтал о горячей ванне и долгом сне без видений, чтобы расслабиться после всех липких отчаянных тел, бальзамировавших вязкостью своих объятий его свет. Хотелось избавиться до последнего атома от их вкусов и запахов, которые совсем недавно он лелеял; вычесать их гнилые вздохи и улыбки и больше никогда не касаться человеческого существа.

Пройдет три дня, прежде чем он снова заговорит, до того просидев взаперти в своих комнатах и отказываясь отвечать на мольбы Гертруды. На четвертый день, войдя в дом, она услышала музыку. Она проследовала к ее источнику, поднимаясь по лестницам и прислушиваясь, зачарованная жутковатым резонансом. Когда она добралась до чердака, громкость и сложность возросли. Устройство Гёдарта настроили и пустили в ход. Свинцовые грузила с перьями были привязаны к концам тросов, отвесно свисавших с потолка. Они качались долгими маятниковыми дугами, и перышки в каждом своем пролете задевали горизонтальную струну пианино, вызывая у дрожащих прядей металла мелодичный голос. В сумраке играло около тридцати струн, каждая своих длины и тембра. Щипковые гармонии отдавались из угла в угол; на движениях маятников переливался свет из открытого оконца. Все пело.

Измаил сидел в дальнем углу, привалившись к стене, сложив руки на коленях. Гертруда нашла себе место и тоже села; она догадывалась, что сейчас не лучшее время заводить разговор. За следующий час маятники теряли магнитуду, пульс менялся и громкость падала, перья легонько гладили по струнам, в итоге обретая на них покой. Ближе к завершению человеческий слух силился выловить на чердаке любой тремор восприятия, от которого замирало сердце. Кончился концерт, и они сидели в долгой тишине, предчувствуя ее нарушение.

– Холодает, – сказал наконец циклоп.

– Да, – ответила она, – жаркие дни и холодные ночи.

– Я ухожу, Гертруда, – произнес он наконец. – Навсегда.

Ей стало еще холоднее, и она обхватила себя руками. Взгляд уперся в пол; она знала, что спорить бесполезно.

– Куда ты пойдешь? – пробормотала она вполголоса.

– В дебри, – ответил он. – Прочь от людей. В Ворр.

* * *

Сытая жизнь и молодая розоволицая жена осчастливили его, до поры. Мейбридж научился улыбаться во весь рот без задней мысли, предвкушать встречи с новыми людьми и радоваться возвращению домой. Однажды соседи застали его за тем, что он шел по улице вприпрыжку – с очень успешной встречи с влиятельной элитой Сан-Франциско (которая, к его удовольствию, уже слышала его имя, хотя он успел опять сменить его) на очаровательный ужин, приготовленный женой. Когда она забеременела, а Мейбриджа приняли в свете, они оба начали округляться.

Гложущую пустоту сменил растущий, вращающийся вес, распухший от гордыни, амбиций и укрепившейся веры в уникальное русло его потенциала. О его навыках прослышало семейство Стэнфордов и приобрело некоторые фотографии (в том числе негативы), а сам Леланд Стэнфорд[16]16

Леланд Стэнфорд (1824–1893) – американский политик, 8-й губернатор Калифорнии, промышленник и предприниматель, основатель Стэнфордского университета. В 1877 году Стэнфорд решил выиграть пари. Он утверждал, что конь, бегущий галопом, отрывает все ноги от земли, тогда как его оппоненты утверждали, что конь одной ногой все-таки остается на земле при любом беге. Для решения Стэнфорд нанял Мейбриджа, а на своей ферме в Пало Альто построил фотодром. С одной стороны бегового трека была установлена длинная белая стена, а с другой – 12 кабин с фотоаппаратами, затворы которых были соединены с нитями, протянутыми поперек дорожки для лошадей. Черные лошади, хорошо видимые на белом фоне, бежали по треку, задевая нити. Затворы камер поочередно срабатывали, фиксируя отдельные фазы бега. Так была впервые разработана технология хронофотографии.

[Закрыть] принял Мейбриджа под крыло и изменил жизнь своим пари. Были сделаны первые фотографии на тему «лошади в движении», их гениальности рукоплескал и его патрон, и публика. Мейбридж ходил на суаре и роскошные ужины, давал лекции и чтения; он часто оставлял жену дома: ее неуклюжий размер и неказистые повадки могли запнуться или оплошать, а он не желал ей осрамиться.

И все же среди праздности и триумфа угнетала тень. Какое-то прошлое двигалось к нему в обратную сторону – из путешествия, проделанного в будущем, – и постоянно его донимало. «Сомнение» было слишком мягким словом, слишком неопределенным. А тревожило и умеряло самую первую в жизни радость то, что эта тень была известна. Она узнавалась, не имея лица или имени; словно остаточное пятно от его лечения, словно та клякса луны, о которой предостерегал хирург, – но только возникшая в преддверии события.

Больше всего это резонировало с Пляской Духов – или, вернее, с его невежеством о смысле Пляски Духов. Он фотографировал ритуал много раз и долго беседовал с его зачинателями, но все же ничего не понимал; значение Пляски оставалось для него загадкой. Под изнанкой действий работал механизм – как радужка глаза или только что разработанный затвор по ту сторону объектива; Мейбридж видел желание и последующий результат – словно фотопластинка, получившая перевернутое изображение и отобразившая его; так же он понимал смысл кругового танца, возвращавшего мертвецов в ряды живых воинов для последней войны. Но не мог прочувствовать ни процесс, ни разлинованную покадровость его осуществления.

Он встречал некоторых людей с интересом к парапсихологической фотографии, но почитал их за дураков. Хотя волей-неволей крохотная шестеренка в мозгу проворачивалась и приводила на ум эффект перифероскопа Галла, но Мейбридж отметал подобные мысли в сторону. Тем не менее до него доходили слухи, что высшее общество все более и более увлекается новой модой спиритуализма, что интерес к ней проявила сама королева. Чувствуя, что на рынке шарлатанов и мошенников найдется место для честного человека, он подпер возможностью разрушавшееся настоящее – просто на случай, если треволнения, подтачивающие его блистательный успех, окажутся звуком столоверчения.

* * *

Она прочесала город и выудила три имени, теперь корчившиеся в ее зубах. Два – обычные ненужные жуиры, несущественная знать плачевной репутации – существа, самое бытие которых противно чуду. У третьего имени не было. Говорили, он пришел спутником одной девицы из знакомой Сирене семьи. Она наводила справки, покупала сведения и расплачивалась с уличными соглядатаями, чтобы те разворачивали перед ней крошки наблюдений или шепотков.

Сирена обнаружила, что человек, которого она так отчаянно искала, прибыл на карнавал с зажиточной наследницей Гертрудой Тульп и что в каких бы отношениях ни состояла пара, те позволили им улечься во множество разных постелей за эти три зрелищных дня, ставших пародией на жизнь. Она выяснила, что немного погодя после того, как он покинул опочивальню Сирены, его видели в уличной стычке, в которой стареющая блудница получила пожизненное повреждение испитого мозга. Она знала, что Гертруда и мужчина живут в доме номер четыре по Кюлер-Бруннен и что его никогда не видели на публике. Она не могла быть уверена, но подозревала, что девчонка Тульп имеет над ним какую-то власть; что она его заточила – свой трофей, свое имущество, над которым теперь алчно чахла.

Сирена стояла перед двустворчатыми воротами, царственная из-за своих знаний и верного триумфа открытия. Сделав быстрый и глубокий вдох кошачьими ноздрями, она шагнула вперед и забарабанила по сотрясшемуся дереву.

В глубине души она не сомневалась, что двери перед ее любовью распахнет он сам; что она увидит его, сияющего улыбкой и красотой, тронутого ее настойчивостью в поисках. В ее разуме уже разыгралась сцена, как Гертруда раскрывает свой великий секрет и уступает перед решительными расспросами и праведной страстью. Чего Сирена не ожидала, так это сутулости и шарканья Муттера, чья кислая реакция как будто даже не признавала ее грандиозности.

– Твой хозяин дома? – осведомилась она, неготовая к звучанию и необходимости этой своей ходульной формальности.

Муттер воззрился на нее осоловелыми глазами. Он извлек из влажных губ дохлый сигарный окурок и сказал:

– Надо мной их нет!

Ее слегка затрясло.

– Тогда твоя госпожа?

– Отсутствует! – ответил он и начал закрывать ворота.

– Где он? – потребовала она, упираясь ладонью в ворота и сравнявшись в силе с муттеровской.

– Кто? – спросил он, искренне не понимая, кого она имеет в виду.

– Мужчина, – сказала она мягко, через нервную улыбку. – Таинственный молодой человек, который здесь проживает.

Настала долгая пауза, пока Муттер соображал, глядя в ее исступленные выжидающие глаза.

– Нет, – сказал он, – его нет. Монстр ушел, – и на этом захлопнул ворота.

Часть вторая

Слушай же меня. Мир полнится бесконечностью существ. Теми, кого мы видим, теми, кого не видим: наги, в недрах земли живущие. Ракшасы, чудовища из лесной ночи, что людской плотью питаются. Гандхарвы, хрупкие создания, скользящие между нами и небом. Асуры, данавы, якши и долгая блестящая цепь богов, живущих во мраке смерти, как все сущее.

Махабхарата

И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни.

Книга Бытия, 3:24

Заря как в первый раз. Свинцово-серые тучи – словно латные руки с влажно и вяло зажатым в них слабосильным солнцем. Ночь все еще висит на высоких ветках, большая и мускулистая, дождь и роса капают на душистую почву. Это час, когда ночь лишается памяти, а с ней – гравитации, что оплетает ее шалью весь лес. Полумесяцеокие охотники чуют сдвиг, чувствуют, как слава тьмы иссякает и в итоге лишается своей чистоты. Вульгарные врата дня не знают пощады, и напористое сияние будет лгать обо всем, изгоняя нюансы в дебри деревьев и на другую сторону неба.

Сияние выпускает людей и всех тех, кто им подобен, а также тех, кто идет по их стопам. Деревья вдыхают и принимают мир заново. Неестественная зелень кукушкой занимает гнезда чуткой темноты, в которых живут великие леса. Люди и другие слабые звери набираются уверенности и смеют верить, что это место принадлежит им. Всего несколько часов они широко шагают и рубят опушку, желая криками сравняться с солнцем. Скоро их зашикают сумерки, вернут лес в его истинное состояние. Смола по-прежнему поднимается во тьме; насос солнца гонит ее по венам еще долго после того, как спрячется его огонь. Это выжимание, от корней до кроны, находит отклик в стенотической памяти людей. Это силовое поле, подобно магнетизму или давлению, влияет на все схожие структуры внутри леса. Тем может объясняться эффект на современного человека, так находят опору стойкие слухи о подвидах, комфортно проживающих в кольцах деревьев.

Геродот и сэр Джон Мандевиль уже писали о немыслимом: «антропофаги» и «люди, чьи головы растут чуть ниже плеч». Такие существа процветают в этой среде, где у эволюции отняли память, надежду и цель, а искажение не сгладили дарвиновским единообразием слепой жадности.

* * *

Они стояли на перроне. Тот был окрашен в серый. Платформу всегда красили в серый. Слои ее кожи вскипали каждое лето – засыпая, когда садилось солнце, и замерзая во время необъяснимых привозных зим, в страхе пробуждаясь в смутные времена, которые звались весной. Сейль Кор и Француз стояли в хлопающих красках одеяний, в странном сплетении полуденного ветра и пульсирующего пара. Локомотив был позади поезда, его сердцебиение отзывалось во всех деревянных ребрах безымянной станции. Далее шли три пассажирских вагона, за которыми следовали три простые теплушки с надписью «РАБЫ» на боках. Слова уже давно закрасили, но их смысл все равно просочился, отчего только больше бросался в глаза. Далеко за ними и границами станции тянулись грузовые платформы, со спокойным голодом по тоннам истекающей древесины, некоторые – еще влажные после предыдущего путешествия. Словно на перспективном чертеже, они указывали в буйный мрак Ворра.

На перроне находились еще четыре пассажира, но вниманием путешественников завладела плотная группа мужчин, стоявших компактным отрядом рядом с теплушками. Это были основные работники – те, кто совершил подобный путь уже много раз. У них не осталось дома или семьи – лишь работа и сон. Они стояли скопом, плечом к плечу против холодных хищников, как легендарный овцебык. Но здесь им угрожали не морозные арктические ветра или волки, а какая-то иная внешняя сила. Француз не мог отвести глаз от их выражения взбудораженной пустоты и заговорил, не двигаясь с места.

– Кто они?

Сейль Кор притворялся, что не замечает их, и взял время для ответа, который наконец озвучил, только отвернувшись от них и цедя сквозь зубы.

– Это лимбоя, некоторые зовут их Die Verlorenen – потерянными.

– Но что с ними случилось? – спросил Француз.

– Они слишком много раз были в Ворре. Какая-то их частичка стерлась, забылась. Это бывает, если заходить слишком часто или слишком глубоко.

– Грозит ли эта опасность нам, Сейль Кор? – спросил Француз, встревоженный.

– Нет, эфенди. Эти люди голодали по работе или скрывались в лесу, нарушая заповеди и оскорбляя ангелов. Мы же совершим всего одно путешествие и будем держаться ближе к рельсам.

Они инстинктивно обернулись, чтобы пристальней приглядеться к лимбоя, которые мгновенно прекратили движение и повернулись навстречу чужому интересу, уставились в ответ. Затем рабочие в унисон разогнули указательные пальцы на левой руке, подняли их и показали на свои сердца. Француза поразил и пристыдил столь яркий ответ на вопрос, который он собирался произнести, – вопрос, зародившийся между разумом и устами, в парах его сердца, и улетучившийся пропорционально интенсивности их физической реакции.

Раскрылись двери рабских вагонов. Группка мужчин, понурившись, опустила руки и, забыв о своем едином взгляде, двинулась внутрь. В теплушках не было сидений – лишь ряды узких коек. Француз наблюдал, как они забирались на свои полки и пристегивались широкими кожаными ремнями. Его меланхоличное любопытство жестоко извел свисток локомотива – истошный исторгнутый пар объявил об отправлении. Вместе с Сейль Кором они поднялись в собственный вагон и приготовились к долгому медленному путешествию вдаль от нерешительного города. Француз хлопотал с багажной полкой над головой, передвигая и поправляя свое упакованное имущество на изысканно вырезанных волютах плюща и дубовых листьев, украшавших дерево. Он все еще возился, когда поезд тронулся. Сейль Кор дотронулся до его руки и отвел к сиденью, где тот мог остыть и прекратить свой одышливый бубнеж.

После первого часа Француз перестал смотреть в окна. Вид состоял из деревьев, только деревьев в нескончаемом единообразии. Пути прорезались прямой линией через чащу леса, образуя туннель в живой массе. Поезд создавался для силы и переброски большого веса, а не скорости, и они ехали неторопливо, мягко покачиваясь на рельсах. Машинист сидел в хвосте поезда, сдавая назад – вперед в лес. Во главе долгой череды дребезжащих платформ не было охранника или впередсмотрящего – никого, чтобы выглядывать препятствия или проблемы, потому что их быть не могло. Острый метельник на поезде разбрасывал любые ветки или мусор, попавшийся на пути, но он не попадется. Унылая настойчивая скорость никогда не падала.

– Сколько раз ты здесь был? – спросил Француз у Сейль Кора.

– Это будет мое второе полноценное путешествие. Первое паломничество я совершил в детстве, с отцом. Тогда мне было двенадцать лет. Это случилось за неделю до моей конфирмации.

– О. Я думал, ты был там много раз, – сказал Француз, когда нескрываемое разочарование лишило его громкости.

– Нет, человек может посетить сердце Ворра только три раза в жизни. Я говорил вам, больше запрещено.

– Но ты говорил, что запрещено заходить дальше определенной точки в лесу, а не посещать много раз.

– Это одно и то же.

– Как это может быть одно и то же? Как проникновение в священное место может быть тем же, что и количество посещений?

– Это одно и то же, потому что весь Ворр священный, от дальней опушки до ядра. Время и пространство – вторжение: преступно все.

– Тогда как выживает эта промышленность? Она же явно вторгается сильнее, чем способен один человек, и забирает от священного места еще больше? – Француз не мог выбраться из логического тупика.

– Город берет материалы, – ответил Сейль Кор. – Одиночки входят в Ворр не ради древесины; они ищут другого. Эти пути и восточное легкое, где сейчас валят лес, отданы в дар. Это баланс между Ворром и миром людей, между теми, кто обитает здесь, и теми, кто обитает в городе.

– Но как возможен баланс, если лесу и его богам не нужен город?

На лбу Сейль Кора пролегла вертикальная борозда. Ему не нравилось слово «боги» во множественном числе, это он уже объяснял.

– Эссенвальд – библиотека леса, придаток. Его привлекло сюда, когда Ворр уже был древним. По физической близости стольких людей Бог индексирует нынешние пути человечества; так учатся его ангелы. Это открытая полка.

Француз нахмурился в ответ. Назрел новый вопрос, и он отвел глаза в окно, чтобы его сформулировать, но бегущие деревья размололи мысли, как движение лимбоя.

Он откинулся на стенку и представил молчаливого великана, бредущего по поляне, в глубоких размышлениях оглаживая рукой длинную белую бороду. Он видел ангелов в развевающихся хламидах, идущих по полуденным улицам города; стоящих в общественном парке, разглядывая отель, где на балкон вышла женщина. Он вырвался из глупости картины, пораженный ее наивностью. Взглянул на Сейль Кора в поисках толики успокоения, но и тот уже расслабился в пути; лишился хмурости и наблюдал за движением снаружи. Его глаза бежали за деревьями, и месмерический покой наполнил его тело и лучился в лице. Француз чувствовал силу и решимость Сейль Кора, видел, как они озаряли его изнутри и проливали свет неприкосновенного совершенства. Он мог часами наблюдать за этим человеком. Восторг подпитывался каждым нюансом позы и выражения; в его обществе Француз мог позабыть о гложущем гневе и злобных видениях в своей голове.

Сейль Кор обернулся на белого, разодетого в фарс цветастых платьев. Он заметил перемену в глазах своего друга, и по его лицу пробежала неуверенность. Француз ответил слабой беззащитной улыбкой.

Они уснули до сумерек, пока вагон дребезжал вперед на своей постоянной скорости. В их купе, да и в любых других, не было ламп. Все спало еще до того, как пришла абсолютная тьма, и останется в дреме до далекого рассвета. Поезд стал невидим, не считая искр и румянца там, где из трубы валил дым. Деревья игнорировали его мрачное путешествие; живность была слишком занята, чтобы обращать внимание. Некоторые из ночных племен на окраинах ненадолго останавливались и прислушивались к ритмичному линейному голосу. Большинство принимало состав за часть ежедневной рутины Ворра и оставалось на расстоянии. Однажды, в самом начале, несколько невыразимых попытались его убить, встав на путях с копьями, чтобы противостоять скорости чудовища. Их конец был кратким и кровавым, и легенда просочилась к будущим поколениям, научив держаться подальше.

Так, нетронутый растениями, животными или антропоидами, поезд стал почти автоматическим в своем постоянном сообщении между городом и лесом. С трудностями сталкивались только инженеры и кочегары, которые посменно бодрствовали на протяжении гремящих миль. Что-то возражало против их бдения, что-то ощущалось в замкнутом пространстве площадки. Оно таращилось, пока закидывался уголь, разжигался огонь, плевались уголья. Оно раздраженно наклонялось над горящим маслом и паром. Голоса тревожили трубки и поручни; голоса из проносящейся ночи, что нельзя было расслышать из-за грохота двигателя. Одни говорили, что это ангелы беспокоятся из-за вторжения разума в Ворр. Другие – что это призраки лимбоя, в поисках своих хозяев. Те же, кто работал у топки, говорили все меньше и меньше, потому как слышали больше и больше.

На следующий день они не проснулись. Никто и никогда не просыпался. Следующий день всегда был темнее – возможно потому, что чем дальше углублялся поезд, тем гуще становился лес, его огромный полог вздымался против небес на все более высоких деревьях. А возможно, из-за бормочущей скорости, никогда не сменявшей пульс или темп, ритмичные поющие рельсы насылали на пассажиров пелену гипнотической комы подобно метроному для пианино. А быть может, в этом страннейшем из мест выгибались и гнулись самые естественные законы мира, давно известные и надежные. Здесь ночь могла отличаться иной плотностью, так что приход рассвета, начинавшего собираться на листьях, занимал сорок часов.

Они моргали и потирали глаза из-за нового света, стоя и потягиваясь на свисте поезда. В вагоне висел странный запах – незамечаемый в обычной жизни. Француз знал этот аромат по молодым дням, когда баловался спелеологией в Швейцарии. Он со своим атлетическим проводником должен был проникнуть в мелкий лаз глубоко в артериях Нидленлоха. Целый час они ползли по узкому туннелю. Тогда Француз и заметил его впервые.

– Что это за вонь? – спросил он у своего проводника.

– Это мы, майн херр. Люди.

Молодой Француз понял истинность этих слов чуть ли не раньше, чем они прозвучали. Это был запах чего-то врожденного, исконного.

И в то же время запах был совершенно новым; другая, высокая нотка, сложная и волнительно пронзительная; он принял ее за дыхание самого Ворра. Когда он повернулся к проводнику, чтобы справиться об этом, его глаза упали на багажную полку, и он мигом забыл о вопросе. Француз вскочил на плюшевое сиденье, как нервозная болонка, и дернул за свой чемодан. Тот не шелохнулся. Страхи первого взгляда подтвердились: полка отрастила усики и стебли, деликатные ветви, протянувшиеся из резной листвы и вцепившиеся в его имущество, в непотребной манере сплетаясь на коже. То же произошло вдоль всей полки, и другие редкие пассажиры, заметив его реакцию, осознали, что угодили в ту же беду. Они присоединились к нему, ворошили и расшатывали свои пожитки, вырывая их из хватки новых похотливых побегов. Француз рубил бы заросли, найди он подходящий инструмент, но ему на помощь подоспел Сейль Кор, раздвинул стебли и распутал усики, чтобы затем опустить ненужный багаж к ногам маленького человечка.

Поезд замедлился до остановки, зашипевшие тормоза клинили угрюмую инерцию с визгом, от которого в непроницаемой глуши деревьев сворачивались чьи-то уши. Здесь ждал приподнятый деревянный перрон для пассажиров и пандус для вагона с рабами. Низкие платформы вагонов уходили в даль расцарапанных путей и накатанных колей. У станции не было названия – она в нем не нуждалась. За перроном стоял маленький деревянный домик. Они собрались и направились к нему, разминая после вагона ноги, все еще спросонья; деревянное похмелье, сшитое на живую нитку амнезии.

В доме был зал ожидания, голый и пустой. В нем оказались лишь скамьи и засиженная мухами карта Ворра, приколотая к стене. Они вгляделись в большую простую бумагу, морщинистую и хрупкую от солнца и дождя. Она показывала город и лес, уравновешенные в нелепых, неверных пропорциях; были размечены пути, как и дом, и от них убегало несколько линий, сходивших на нет. Неуверенным, поблекшим голубым контуром предполагалось течение реки; была и мрачная область, обозначенная как «Лесничество», и расплывчатый пунктир, петлявший почти по середине карты в сопровождении слова «Заповедно».

Карта задумывалась информативной и авторитетной, но из-за скудного исполнения имела противоположный эффект. Она выглядела так, будто в чернильницу картографа упало заблудшее насекомое, выбралось и вяло проползло по бумаге.

Сейль Кор приложил палец к самой жирной линии, бледневшей от станции до пустоты, и сказал:

– Это наш путь.

Его палец покоился на маленьком сером кратере, почти дырке в карте, – там, где бесчисленные паломники точно так же полагали цель своего путешествия.

Они вышли наружу и вздохнули, глядя на чистое ровное небо, прежде чем свернуть на тропу. Позади у карты встали трое других пассажиров, до сих пор незначительных, и один положил палец на то же углубление, что обозначил Сейль Кор. Француз увидел это и ускорил шаг под сень ожидающего леса.

* * *

Меня вынудили прикончить одного человека и ранить другого, так как они хотели поймать меня, ограбить или убить. Поистине, убежище моего дома осталось позади, когда я встал обратно на пути человеческие.

Эсте на моей стороне, сильна и прямодушна. Когда я несу ее на спине, то чувствую прикосновение, текущее через покачивающийся лук, чувствую ее пальцы на хребте, ее ладонь между лопаток. Она постоянно шепчет и замечает моих врагов, прячущихся в деревьях или за рекой. Вместе мы видели идущего следом; высокого человека в черном, похожего на тень. Он держится поодаль, но все же чем-то ко мне привязан. Она говорит, он страшнее всех, но в Ворре мы будем в безопасности: он не посмеет войти в великий лес.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.