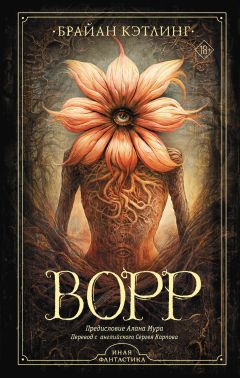

Текст книги "Ворр"

Автор книги: Брайан Кэтлинг

Жанр: Героическая фантастика, Фантастика

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 16 (всего у книги 28 страниц)

– Впредь Адам не уйдет никогда, – продолжал Сейль Кор. – Ангелы в лесу постарели и устали; возможно, они забыли о своем предназначении. Возможно, Бог забыл их всех.

В долгом медленном движении поднялась Укулипса, блестящий затвор отполз назад и вперед, досылая один из зачарованных патронов калибра .303 в патронник. Рыло винтовки выглянуло из-за кустов, принюхиваясь к приближающимся голосам.

– Сколько нам еще придется пройти? – спросил Француз, понимая, что обознался тропой и впереди не видно ни следа железной дороги.

– Еще два часа, – ответил Сейль Кор.

Цунгали отвел ретивую винтовку; это не его добыча. Он раздвинул затвор и извлек боеприпас, вернув тот в один из зачарованных мешочков на патронташе. Но не заметил, как из-под клапана мешочка сбежала тонкая ниточка, как порывом разгоряченного дыхания ее поймал душный сырой воздух. Все птицы в ближайшей округе вспорхнули с неожиданно нестройным биением крыльев. Взгляд Цунгали резко взметнулся, и он с острым подозрением посмотрел на то, как они наполняют все прогалины в небе между листвой полога. Сейль Кор и Француз тоже встали на месте и присмотрелись к дрожи в кронах.

Ниточка плыла, прошивая атмосферу, стремясь к своему хозяину. Она обладала поразительной долговечностью и могла годами лежать в спячке, при этом на взводе, пока не вспрыгнет торопливо и не присосется по-вампирски, реагируя на жару или запах прохожего. В этот день ей придется ждать всего несколько минут.

* * *

Годы были добры к Мейбриджу: его бесконечные труды и решительность окупились, и теперь он читал лекции по всему свету; на этого влиятельного человека был спрос.

Его обширное портфолио животных в движении имело большой успех. Он задумывался о новом большом исследовании – на сей раз людей в движении; недостатка в субъектах не было.

Он оставил конкурентов далеко позади. Маре, как и предугадывалось, легко отвлекался на красивые машинки и никчемные причуды, что делало Мейбриджа единственным достойным соперником на ниве науки и прикладного применения фотографии для серьезных целей; он правильно доверял инстинктам. Корреспонденцию с Маре он бросил после его последнего письма, где парижский сумасброд бредил о камерах, способных записывать «другое» время. Было ошибкой спрашивать Маре о Шарко и его фотографических экспериментах. Собеседник превратно заключил, что Мейбриджа занимали мысли о запечатлении психических манифестаций (или того хуже), хоть он и указал отдельно на свою природу объективного творца, имеющего дело только с голыми костями факта. В том последнем письме говорилось о теоретических камерах для записи невозможно медленных движений, таких как деревья или бездны ночного неба. Даже предполагалось, что в земле можно выкопать ямы, где отражающими линзами выступят разные уровни воды. Чего этот чудак хотел добиться, стоя над такой дырой и глядя на отражение звезд и листвы в поганой грязи, оставалось выше понимания Мейбриджа.

Любые дальнейшие разговоры о подобном умозрительном нонсенсе могли подмочить аккуратное здание репутации и позиции; впредь Маре исправно манкировался.

На пути к разработке двенадцатого поколения зоопраксископа Мейбридж принялся восстанавливать по памяти инструмент Галла, выводя логически, что и как в нем было устроено. С помощью набора зеркал он подобрался к тому самому мерцающему феномену, какой произвел хирург. На вторую неделю попыток подошел вплотную, вызвав лижущую тень, от которой закружилась голова; Мейбридж размышлял о частоте, пульсирующих свете и темноте – открывают ли они каким-нибудь образом глаза к новым видам, влияют ли на мозг напрямую; он определил линзы, которые концентрировали свет его творения в точке горящей, накаленной энергии. На протяжении всей работы он гадал, пользуется ли Галл этим инструментом в своих личных экспериментальных палатах на женщинах-скелетах, не нашел ли он способа фокусировать их искаженную, но яркую волю.

Доклад Галла об их пагубном душевном расстройстве поднял шумиху в узких медицинских кругах. Он дал трагической болезни имя Anorexia nervosa и тем самым выбил себе еще одну ступень в историю. Но Мейбридж знал, что увлечение доброго хирурга их мозгом лежит на куда более глубоком уровне, чем особенности питания. В конце концов, какую пользу может принести это привилегированное знание о привилегированной немощи, когда половина Лондона борется с голодом? Ему казалось, у него с Галлом много общего. Доктор, очевидно, тоже в это верил, потому что три месяца спустя пришло письмо.

Дорогой мистер Мейбридж,

Я набрасываю эти строки, чтобы признать ошибочность своего прежнего заключения о влиянии фотографии на моих особых пациентов. Теперь я думаю, что вы были правы в своем убеждении об их реакции на собственные изображения.

Прошу, когда вам в следующий раз случится быть в Лондоне, давайте подвергнем вашу гипотезу клиническому испытанию.

У. У. Галл

Мейбридж пришел в восторг. Он отчаянно хотел заглянуть в личные палаты врача; мечтал об экскурсии по зловонным и злобредящим женщинам, мечтал увидеть степень мании, на которую ранее Галл только намекал. Он ответил немедленно, и скоро все было устроено.

Он стоял в лиственном пригороде Лондона, будучи перенаправленным из больницы сэра Томаса Гая очередной запиской – в этот раз из рук угрюмого привратника. Он был в Форест-Хилле. Сюда – где, по словам Галла, располагалась его частная клиника, – Мейбриджа доставила от Лондонского моста Южная железная дорога. Он вышел со станции в буйную зелень деревьев; у обочины его поджидал возчик. Десять минут и дюжину зеленых поворотов спустя они въехали в высокие металлические ворота и остановились. Внутрь провел сторож – или, скорее, надзиратель, думал Мейбридж: вылитый носорог в длинном фартуке поверх темной формы, в кепке с козырьком, подчеркивающей таран носа и низкий покатый лоб.

– Благодарю, Крейн, – сказал удаляющейся тени Галл. – Мистер Мейбридж, милости прошу, – он протянул визитеру квадратную ладонь, оглядываясь, словно желая приветствовать второго гостя. – Но где же ваше оборудование? – он посмотрел на дверь; возчик покачал головой.

– Я ничего не привез, – сказал Мейбридж, – я полагал, наша предварительная встреча будет скорее теоретического, нежели практического характера?

Галл пребывал в недоумении, и его губы дрогнули в мелком движении, казавшемся репетицией более крупного – раздражение в преддверии гнева, – прежде чем быстро его спрятали.

– Верно! – выпалил он в бурной и очевидной лжи. – Позвольте показать насущную проблему, а затем вы произведете свою профессиональную оценку.

Добрый доктор взял его под руку и дружелюбно повел по коридорам вслед за Крейном. Мейбриджу тут же стало не по себе; прикосновения были ему противны, он дурно их переносил. Он никогда не понимал, почему столько людей – простонародья – получает удовольствие от того, что лапает друг друга, даже на публике. Его вероломная жена налагала на него ту же удушающую обязанность. Хватала на ходу за руку, висела на скорости его бодрой поступи, жалуясь на темпы, умоляя замедлиться и повисая еще сильнее, если он отказывался подчиниться. Это было стыдно видеть. Но когда они оставались наедине, она требовала чего-то куда хуже. Он никогда не пренебрегал супружескими обязанностями. Более того, про себя он наслаждался ими в меру и, практикуя их, совершенствовался благодаря трудностям физических усилий. Он исполнял все, что от него могли ожидать, но ей всегда хотелось большего: цепляться, целоваться, чтобы он задерживался в ней долго после того, как окончил свое дело. Некоторые просьбы были откровенно оскорбительны и шли наперекор всем современным понятиям гигиены. Самым же худшим стало то, что она лапала его даже на глазах у соседей или слуг и на мероприятиях, куда заставляла ее водить. Это было неловко, неестественно и крало время.

Стряхивая гадкие воспоминания, он вернулся к настоящему и обнаружил, что Галл убрал руку, прося жестом подождать. Они стояли в длинном коридоре больничного вида. Стены были густо выкрашены тяжелой желтой краской – оттенка скорее костного мозга, чем цветка. У дверей контрастом стоял все тот же охранник в фартуке. Галл взмахнул рукой, и Крейн взялся за сложный засов, сдвинувший рычаги и смазанные фаланги, чтобы открыть палату. Все это выглядело в высшей степени театрально – скорее подобающе новым зоологическим садам, нежели храму здоровья.

Галл уловил запах его мыслей и принялся объяснять.

– Некоторые женщины здесь весьма нестабильны – они представляют угрозу как для себя, так и для окружающих. Их приливы мании и избыточной воли не подчиняются дисциплине или контролю. Потому их приходится запирать, и по уважительной причине.

Мейбридж чувствовал, как от близости этих обреченных существ растет его возбуждение. Пара прошла по коридору и остановилась у очередной двери, где поджидал Крейн. Галл кивнул, ассистент распахнул.

– Сперва, – сказал Галл, – я покажу вам Эбигейл. Это ей я давал фотографию. Ее подобрали на улицах, где она торговала своими прелестями. Здесь она без малого восемь месяцев.

– Но вы же говорили, это бремя зажиточных, а не бедных – не уличных женщин?

– Совершенно верно! – ответил Галл. – Но чтобы понять болезнь, нужно найти ее корень. Разжечь ее с самого начала. Так мы набрали подопытных и поселили в них болезнь. Тот же протокол, что пришел из исследований вакцин, но здесь мы применяем его к разуму. Те, кто уже страдает от заболевания, пригодны разве что для изучения симптомов – не причины, следствия и лечения: нельзя вырастить цветок с листика.

– Значит, субъект вашей лекции в больнице Гая отличается от этой женщины?

Галл посмотрел на него так, как смотрят незнакомцы, когда пытаются вежливо определить возраст ребенка своего друга.

– На поверхности они отличаются, да, но фундаментально – одинаковы. Та, что вы видели в лектории, попала под мою опеку уже с целиком сформированной болезнью. Семья была рада сбыть ее с рук. Ее бы с готовностью сослали в Бедлам, помереть в грязи с остальными, кто навлек несмываемый позор на своих родителей, братьев и сестер. Эта же прибыла ко мне голодающей, но со здоровым духом, – благодаря мне ей не суждено гнить на улице. Она примет участие в экспериментах и в конце концов будет выписана, если то позволит самочувствие. – В течение речи Мейбридж наблюдал за доктором, время от времени поглядывая на охранника, чтобы рассудить о реакции, но у обоих лица оставались бесстрастны.

– Когда она только поступила, мы обходились с ней как с королевой: баловали едой, комплиментами и дорогой одеждой. Она толстела и слабела, и скоро была готова к первой встрече с птичьим зеркалом.

– Птичьим зеркалом[24]24

Название зеркальца, которое вешают на деревьях, чтобы привлекать птиц для их ловли.

[Закрыть]?

– Да. Это инструмент, которым мы пользуемся в гипнотическом процессе, – сродни перифероскопу, которым я пользовался для вашего лечения.

Это сравнение не угодило Мейбриджу.

– Так или иначе, как я говорил, проблемы начались, когда мы дали нашей Эбигейл фотографию.

– Что было на фотографии? – спросил Мейбридж.

– Это была фотография ее самой, сделанная три недели назад. Я последовал вашему совету и стал снимать все свои особые случаи.

Мейбридж опешил от подобных новостей. Он предлагал свои услуги и получил категорический отказ, а теперь, несколько лет спустя, Галл воспользовался идеей и приступил к собственным фотографическим изысканиям? Он попытался скрыть свое недовольство, пока Галл продолжал:

– Когда я показал ей снимок, она просто на него уставилась. Пришлось объяснить, что это она. И тогда она съела фотографию. Не успел я ее остановить, как она засунула снимок в рот и отказалась вынимать. Когда прибыл Крейн, чтобы разжать ей челюсти, было уже поздно.

Не успели слова осесть и ужалить, как Галл уже открыл дверь. Пациентка находилась на другой стороне комнаты, стояла в углу. Вид у нее был скелетный, отсутствующий. Одета была только верхняя часть тела. На торсе висела толстая блуза, как будто на много размеров больше. Нижнюю же часть тела, от солнечного сплетения, обмотали бинтами, которые кончались маленьким отдельным клапаном для приличия.

Ее голые ножки-веточки дрожали. Ступни, подвернутые внутрь, посинели от холода.

– Она снова разделась, – сказал Крейн, разоблачая свой интеллект ниже среднего.

– Да, – спокойно сказал Галл. – Прикрой ее.

С ее тонкого матраса сорвали одеяло и обернули на талии. Охранник усадил ее на кровать – равно скелетного вида.

– Ее раны заживают медленно – долгий процесс, когда телу нечем питаться.

– Что с ней случилось? – спросил Мейбридж.

Галл повернулся и с испепеляющей силой направил взгляд в ничего не подозревающие глаза фотографа.

– Она пыталась вернуть снимок. И распорола себя, чтобы его найти.

Мейбридж сорвал взгляд с хирурга, чтобы вновь изучить хрупкое существо: ее далекие пустые глаза; повязки; птичьи ручки с поломанными ногтями. Его одновременно замутило и возбудило – одно чувство перечеркивало другое, – и он сделался неподвижным, на миг стал таким же, как она.

– Если бы мы не нашли ее вовремя, она бы истекла кровью до смерти. Она прорвала брюшную стенку, потеряла часть нижнего кишечника и задела фаллопиевы трубы, ни разу не вскрикнув и не издав никаких других звуков, – Галл, очевидно, находился под впечатлением. – Представьте себе, какая требуется сила воли!

– Она воспользовалась каким-то оружием? – спросил Мейбридж, опасаясь, что уже знает ответ.

– Нет, сэр, о том и речь: все это она сделала голыми руками.

– Возможно ли?

– Для нас с вами – нет. Мы бы дрогнули. Рука бы утратила силу и лишь царапалась и билась о нашу слабость. Человеческая рука – эффективный и чрезвычайно сильный механизм. Это серия осей и рычагов, приводящаяся в действие прочными и властными мускулами. Сухожилия и кости эластичны и способны переносить колоссальное напряжение. Мы пользуемся едва ли долей потенциальной мощи, взамен разрабатывая гибкую податливость и деликатное касание. Сомнений быть не может, рука – устрашающее орудие. Известно ли вам, что она среди тех частей человеческого тела, которые труднее всего уничтожить? Ее приходится давить и крушить, чтобы раздробить на мелкие кусочки.

Мейбридж сомневался, что хочет знать подобное, но выбора у него явно не было, а Галл гнал слова галопом.

– На Тибете существует древняя практика погребения под названием «небесные похороны». Покойных монахов помещают на высокую платформу, где их тела разделяют – а вернее, разделывают – на мелкие съедобные части. Затем хирург-жрец покидает платформу, чтобы к столу слетелись падальщики. Они подъедают все до последнего кусочка и удаляются, унося тело божьего человека с собой в облака. В этой процедуре главное затруднение представляют руки. Все остальное в сравнении – детские игры. Для того чтобы измельчить их для птиц, необходимы великие усилия, тяжелые острые инструменты и время. – Галл перевел дыхание. – Да, сэр, в деле рука – грозное оружие, сомнений быть не может.

Все четверо замолчали – между ними не парило ни толики коммуникации. Все смотрели в разных направлениях, в разные миры, и ждали, когда снова начнется их собственный.

* * *

Измаилу хотелось пить. Он израсходовал свой запас воды день назад и теперь шел по тропе, которая казалась более прямой, чем остальные, но на поверку ничем от них не отличалась. Сколько тропинок он уже исходил с тех пор, как отвернулся от города и направился вглубь леса? Он сразу принял решение не ступать на развилках на ту тропу, которая заворачивала направо или налево, и искал только прямые, зная, что даже они могут оказаться вероломными и заставить его ходить кругами.

Эту истину он узнал на одном из уроков Родичей; что-то о навигации и чувстве направления. То, что во время обучения казалось трудным и абстрактным, теперь зависло над ним, как нимб или маяк в ночи. «Люди всегда ходят кругами», – вот что сказал Сет, добавив, что изъян человеческих существ заключен уже в самом строении; они неуравновешенны, навечно перекошены с самого рождения. Даже ставить одну ногу вперед другой и глядеть прямо – не панацея.

Но теперь Измаил был уверен, что он – не человек. Возможно, от них позаимствована его частичка, но не все целое. Он уникален, и это доказали отношения с той женщиной. Его не замарать их страхам, не стреножить их несовершенству. Все их хвори и глупость ничего для него не значили, и здесь, посреди Ворра, казались мелочными и тривиальными. Никакие боль и стыд не продержались дольше пятого часа среди деревьев. Он разнуздался и отбросил ярмо давешних эмоций ненужными обломками у входа в новую жизнь.

Днями и ночами он спал урывками, всегда лицом в глубину леса. Ночевал в песчаных лощинах или в примятом гнезде подлеска. Однажды попытался уснуть в дереве, но обнаружил, что привлекает внимание обитавших там существ.

Он вступил с Ворром в общение и находил удовольствие в растущей странности леса. Он знал, что скоро ему предстоит заниматься охотой и собирательством. Краюха хлеба, вода и вино, которые Измаил собрал в дорогу наспех, уже переведены, и тело начинало жаловаться – колики голода и жажды, ноющие ноги подтверждали его телесность. Возможно, когда он зайдет глубже, они тоже выгорят и он изменится, эволюционирует в иное существо. Он бы перепробовал и перебирал возможные названия подобного оригинального создания, если бы язык не присох к щеке, а горло не забили песок и пустота.

Топая себе дальше, Измаил заметил, что тонкую тропку перед ним перегородил камень. Он приблизился, и округлые контуры предположительного валуна сфокусировались до глиняной миски, до краев налитой чистой свежей водой. Он подивился этому чуду, как будто призванному его жаждой, и принюхался к прохладной свежести. Уже через несколько секунд он с наслаждением вылакал все до капли. Утолив жажду, Измаил пригляделся к таинственной чаше повнимательнее. Она была сделана из необожженного орешника, облепленного грязью, которая все еще демонстрировала отпечатки пальцев своего создателя. Отпечатки были крошечными; ручки ребенка, подумал он рассеянно, пока мозг все еще впитывал жидкость и ее функцию. Он отправил миску в котомку за плечом и продолжил странствия через деревья.

В лесу животные казались ручнее тех, кого он миновал на выходе из города; безразличными к нему, словно не имели в себе природного страха, который большинство созданий питают к самому кровожадному хищнику на земле. Или, возможно, на них влияла его несхожесть; возможно, только двуглазые несут это проклятье? Он видел, как у тропинки подняла голову змея, пробуя бегающим языком молекулы его существа. Несколько раз за тем, как он идет, спокойно наблюдали, даже не вздрогнув, мелкие существа, напоминавшие оленей. Он начинал чувствовать себя под постоянным наблюдением, будто деревья и их обитатели следят за ним; от этого он почему-то чувствовал себя в безопасности, защищенным со всех сторон.

Прошло несколько часов, и он остановился для отдыха, извлекая из мешка последний кусок жесткого заплесневевшего хлеба. Он тосковал по чему-то более существенному, вспоминая блюда, которые так давно готовили ему в тайном подвале. Воспоминание вдруг показалось намного ближе, словно в этот самый миг пахнуло ароматом вареного картофеля. Тут он осознал: это не мираж – он чуял еду! Вскинувшись, вскочил на ноги и огляделся. В нескольких футах от его привала стояла новая чаша, полная горячим, дымящимся угощением. Он в изумлении рассмеялся, потом забрал блюдо с травы и поднес к носу, смакуя сиятельный аромат картофеля, сготовленного в насыщенной подливке и сдобренного шалфеем.

– Здесь кто-то есть? – окликнул он. Ответа не последовало.

Он потыкал в теплую пищу и облизнул палец. Спустя несколько минут проглотил все без остатка. Превосходно, и так похоже на блюда, которые готовили для него Родичи. Неужели они с ним здесь, в густых зарослях? Мысль вызвала огромную и неожиданную волну эмоций, коих он не позволял себе ранее – с самого дня их бегства. Его одолело отложенное осознание утраты, и он разрыдался на лесной поляне, с теплой глиняной миской в руке и вкусом своей невинности во рту. Он подавил нежданные слезы и снова позвал, на сей раз с надеждой.

– Кто здесь?!

Ничто не аукнулось, но он почувствовал в подлеске новый шорох и развернулся к нему лицом.

– Пожалуйста, если здесь кто-то есть!..

Ничто не коснулось ушей, кроме песни птиц. Впервые он помыслил о возвращении в город. Глупо мнить, что здесь есть какие-то остатки Родичей. Если бы он действительно хотел их найти, так бы уже и сделал, – в доме, где они жили, а не в диком хитросплетении флоры и чудес. В досаде Измаил собрал свои скудные пожитки и углубился в деревья, глядя, как вместе с его переменами в настроении вьются и вихляют извороты узкой тропинки.

Часом позже он нашел очередную чашу воды, аккуратно и заметно поставленную на самом его маршруте, и предположил, что его безопасно ведут в чащу леса. Он почувствовал энергию и заботу, убедившись, что его путь устроен и значителен. Снова подумал о таящихся вокруг Родичах – оцелотовой интенсивности яркого и пегого камуфляжа света на их блестящих коричневых телах.

* * *

– Сейчас я работаю над прямым контактом с этой грозной силой воли, пытаюсь выделить одержимость голоданием, отсечь от уникального настроя, что оно порождает. Я добиваюсь замечательных результатов: стало возможно составить схему механизма мозга и в строгости эксперимента воспроизвести его точные реакции.

Они снова шли по коридору – причем Галл наконец-то держал руки при себе. Прогуливаясь мимо запертых металлических дверей, он сунул большие пальцы в карманы бриджей. В его уверенной осанке было что-то неудержимое.

– Однако есть один побочный эффект, не имеющий клинического объяснения, – говорил доктор. – Похоже, во всех, кого я лечил и с кем экспериментировал, развивается зараза насилия, словно между активацией периферийного зрения и расшатыванием морального кодекса существует какая-то фундаментальная корреляция.

Мейбридж уже хотел задать вопрос, когда осознал смысл этих слов.

– Есть и некое искажение либидо, – продолжал Галл. – Перифероскоп и птичье зеркало, похоже, призывают во всех послушных пациентах что-то дикое; постоянное применение устройств словно усиливает эти эффекты в кумулятивной динамике. У меня есть и другие гипнооптические инструменты, которые мне весьма хотелось бы вам показать, пока вы здесь.

Когда Галл взглянул на обеспокоенное и узловатое лицо Мейбриджа, вновь напоминавшего нечто среднее между карающим Господом и выбраненным ребенком, его прервал долгий скорбный вопль – звук столь необычный, что он приостановил все шумы вокруг. Мейбридж со встревоженными мыслями распознал в нем дикое животное, экзотическое и смертельное; он уже слышал подобных созданий и моментально понял, что родом оно не с этих берегов. Зов многих подобных диких бестий ему доводилось встретить в своих далеких странствиях – возможно, в этих коридорах под запором действительно содержался зоопарк?

И вновь оно пропело – в этот раз Мейбридж уловил в зове тинктуру человечности. Он приучил себя прислушиваться ко многим необычным языкам, прислушиваться и доверять своему инстинкту в расшифровке их значений. В этом звучали те же резкие крайности, что он слышал у горных племен Гватемалы, и эскимосские содрогания с высоких равнин Аляски; песни кочевников с разрушенных перешейков Гренландии и Северного полюса. Нездешний голос.

– А это вам будет интересно! – Галл показал на источник жуткого звука, и Крейн постучал по металлической двери. Несколько мгновений спустя ее открыл изнутри низкий лысый человечек в белом фартуке и жестких красных гуттаперчевых перчатках.

– Добрый день, сэр Уильям. Она снова беспокоится.

– Доброе утро, Райс. Что ж, поглядим на нее?

Вой прекратился, когда она увидела Галла. Ее огромные глаза расширились, и она прикрыла их своими руками в витиеватых шрамах. У нее была черная кожа с отливом, отполированная гладкой, непрерывной тысячелетней родословной до синевы и лиловизны. Она казалась субтильной, но не исчахшей, как остальные, а голова ее отличалась классической красотой – скорее горизонтальная, чем вертикальная, словно ромбовидный грациозный камень, балансирующий на тонком пьедестале шейки. Мейбридж видел и встречал негров в Америке, видел их горе и их силу. Но она была из совсем другого вида.

– Позвольте представить вам Абунгу. Здесь мы зовем ее Жозефиной. Жозефина, это господин Мейбридж. Это он сделал снимок, который тебе так нравится.

Она опустила руки и посмотрела в недоуменное лицо фотографа.

– Покажи, что ты с ним сделала!

Крейн схватил ее за одежду, чтобы растормошить к действию.

– Оставь, Крейн, она сама.

Жозефина прошла по комнате, оставляя мокрый след, как будто начинавшийся из-под юбок. Мужчины сделали вид, что ничего не заметили. Она подошла к маленькому сундуку, выкрашенному в тот же цвет, что и бежевая камера. Открыла и отступила с дороги; он был полон аккуратно разложенных стопок бумаги – все листы одного размера и все с одним неровным краем, словно нарванные из блокнотов. Мужчины подошли к сундуку и его хозяйке.

– Покажи ему, Жозефина, – подбадривал Галл. Она присела, чтобы поднять к глазам Мейбриджа верхний листок.

– Возьмите! – сказал доктор практически тем же тоном, каким разговаривал с черной женщиной. Мейбриджу показалось, что следует что-то заметить в ответ на подобное снисхождение, но любопытство перевесило возмущение и он последовал приказу. Взглянул на то, что держал в руках, затем взглянул еще раз – с удивлением: это была идеальная копия его снимка «Фазы солнечного затмения». Приглядевшись пристальнее, заметил, что это вовсе не фотографический отпечаток, а рисунок черной тушью по бумаге, но идентичный тому, который он оставил Галлу годами ранее. Опущены оказались только пять строчек текста, объяснявшие провенанс и называвшие время выдержки. На каждом рисунке в уголке стояло кривое «А»: ее подпись. В каждой «А» не хватало серединки – соединительного штриха, – и потому оно казалось ближе к перевернутому «V».

Мейбридж перевел взгляд с Галла, который поглаживал подбородок с плохо скрытой улыбкой, на лощеное сияние женщины, чьи большие глаза смотрели прямо сквозь него, и затем обратно на ящик с бумагой.

– Прошу, не стесняйтесь. Она не против, – сказал Галл.

Он взял и изучил небольшую охапку листов. Все изображения были одинаковы. Она сделала сотни копий его снимка, все с одной и той же подписью. Галл увидел в глазах фотографа вопрос и ответил прежде, чем тот прозвучал.

– Жозефина примечательна. Постоянно нас удивляет. Однажды я показал ей вашу фотографию. Она не могла видеть ее дольше минуты. Несколько недель спустя, после сеанса с одним из моих новых инструментов, ей дали бумагу, перья, карандаши и чернила. Ей это разрешается – она одна из пассивных пациенток, единственная не выказывающая тревожных побочных эффектов, о которых я рассказывал ранее. Так или иначе, она села и начала делать копии. От первой до последней они все совершенно одинаковы. Если я прикажу подать ей чернила и бумагу сейчас, она сделает еще.

В голове Мейбриджа теснились десятки вопросов, но ни на один не смог бы ответить Галл – а возможно, и сама женщина. Мейбридж робко удовольствовался самым простым.

– Она понимает, что это?

– Невозможно знать, она не разговаривает.

– Но я ее слышал. Те странные звуки.

– Да, она издает странные звуки, но не речь. Иногда кричит зверем или поет птицей: подчас ее камера – это подлинный зверинец! Но слова – никогда, какую настойчивость или стимулы ни применяй.

Человек по имени Райс отвел ее обратно к постели, с которой мягко поднимался пар. Под кроватью были три таза воды, полотенце и резиновая помпа Хиггинсона, спешно убранные туда, когда они пришли посреди процедуры. Галл снова схватил Мейбриджа за нервный локоть и живо вывел из палаты. Беседу они продолжили в кабинете Галла – маленьком и удивительно скудно обставленном.

– Жозефину я и задумал в качестве субъекта для ваших фотографических этюдов. У нее поразительный диапазон выражений лица. Каждое можно вызвать с помощью зеркала и колокольчика. Я бы желал их задокументировать, прежде чем она покинет нас навсегда.

– Куда она отправляется? – рассеянно спросил Мейбридж.

– Она провела здесь два года и показала чудесную восприимчивость к моим экспериментам. Она способна на демонстрацию воли, которая вас поразит, при этом без следа побочных эффектов. Но мне кажется, на этом пора остановиться. Я не хочу утруждать ее более. В подобных материях у хирургов есть свой инстинкт; этому аспекту профессии не научишь. Он приходит из одного только опыта. Я чувствую, что если она зайдет дальше, то свернет не туда, и эта неумолимая сила скрутится и обратится вглубь или того хуже. Но сейчас она стабильна и здорова – это вы сами изволили видеть.

– Она отказывается говорить?

– Да. Это не изменится. Это у нее с детства. Глубоко укорененное. Ее родителей привезли сюда в последних партиях рабовладельческих судов. Она родилась через несколько лет после того, как наконец утвердили отмену рабства. Должно быть, она испытала ужасную нищету – возможно, и унижения. Довольно, чтобы совершенно отвратить ее от речи. Но она все понимает. Это можно назвать и благословением – когда подобная краса наделена молчанием. Никакой нескончаемой женской болтовни, с которой приходится мириться большинству из нас, – Галл усмехнулся без радости. – Как бы то ни было, я хотел получить серию фотографий за следующие несколько лет.

– Но, сэр, я слишком занят, чтобы посвящать столько времени всего одному исследованию. Моя работа в Америке и вне ее требует постоянного внимания. И не уверен, что портфолио медицинских портретов впишется в корпус моего творчества.

– Совершенно верно, я бы не стал у вас этого просить. Вы занятой и важный человек, я это вижу, хотя и худо разбираюсь в вашем творчестве и любых других художественных материях. Эти фотографии лишь для меня, и меня одного; особый заказ. Позвольте объяснить: я обеспеченный человек с немногочисленными расходами, не считая этого каприза. Я намерен наблюдать особые случаи до конца их или своей жизни, чтобы увидеть долговременный эффект своего лечения и, быть может, время от времени вносить в него правки. Законы меняются, и частные клиники, вроде этой, подпадают под те же материнские бюрократические догмы, которые ныне поразили наши основные больницы.

Галл снова пронзил Мейбриджа требовательным взглядом; было очевидно, что он намерен добиться своего.

– Итак, к делу: я намерен выписать Жозефину и некоторых других. Поселить их в собственных комнатах, кормить и содержать подальше от улиц. Я выберу место в окрестностях Лондонского моста, чтобы они находились в легкой доступности. В ее случае я сниму дополнительную комнату и снабжу ее фотографическим оборудованием по вашим спецификациям. Это означает, что вы сможете навещать ее и ставить портреты всегда, когда будете проездом в городе.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.