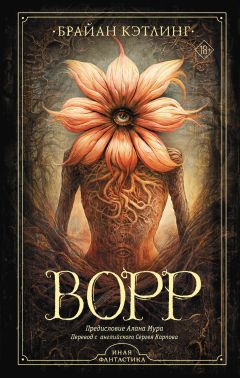

Текст книги "Ворр"

Автор книги: Брайан Кэтлинг

Жанр: Героическая фантастика, Фантастика

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 23 (всего у книги 28 страниц)

– Свет вполз внутрь, я должна была найти тень и выгнать его!

Он запалил очередную магниевую вспышку, чтобы изгнать из их общества вульгарные слова. От камеры полыхнуло белым дымом, и голос пропал. Медиум осела с тяжелым стоном, с хмельным видом положила руку на голову, скособочив один из бирюзовых гребней из черепахового панциря, удерживавших на месте кудрявый поток непокорной каштановой шевелюры. Волосы несдержанно пролились на стол, накрыв ее лицо и стоны, придавая ссутулившейся фигуре гротескный, обезьяний вид. Всего на миг он услышал, как из слюнявого и перекошенного рта поет далекая стая птиц.

Сара сказала что-то старосте Томасу, который поднялся и с шарканьем подошел к двери. Скоро ярко засветилась лампа, и тени комнаты удалились в другие части дома. Участники поднялись и хлопотали над мадам Грезаш, чтобы привести в порядок ее позу и волосы. Мейбридж столкнулся взглядами со старостой Томасом, передавая легчайшим намеком презрение к этой исступленной истеричке и всей ее вздорной ширме мюзик-холла. Он ожидал увидеть в старосте отражение своего неявного циничного взгляда, заслужить кивок поддержки и согласия. Взамен он нашел полную противоположность: абсолютную веру в процедуру, неодобрение к выражению Мейбриджа. Хуже того – староста, судя по всему, не доверял ему и даже в чем-то обвинял. Томас помог пожилой даме и медиуму покинуть комнату, повернувшись прямой спиной к выскочке, который осквернил их столоверчение своими прошлыми жизнями и неразберихой раздражающего оборудования.

Когда все ушли, фотограф остался в пустой комнате потерянным, не в силах понять, что произошло. В этом не было никакого смысла, и он чувствовал себя дураком, совершившим ошибку. Бог знает, что он теперь отыщет на стеклянных негативах. Он подозревал, что ничего, кроме мутных пятен и теней, и что его цинизм будет оправдан.

В красной пещере личной темной комнаты его руки распухли и пропитались теплыми, как кровь, жидкостями. Мейбридж всматривался в ночные лотки и видел, как средь оседающей черноты поднимаются блики света. Он переместил их в лоток с фиксажем и покачивал взад-вперед – томил, закрепляя в вечности.

Включил свет, чтобы рассмотреть первый снимок. На нем вся группа склонилась к медиуму, чьи голова и тело двигались во время выдержки и оказались в расфокусе. Ее абрис казался неопределенным в сравнении с резко очерченными силуэтами в той странной комнате – но во всех прочих отношениях это было совершенно заурядное изображение.

Второй снимок оказался совсем другим. Порошок вспышки застал всех присутствующих, как жертв взрыва. Все выказали ажитацию; в ответ на его призыв «СЕЙЧАС!» пожилая дама и женщина с лошадиным лицом уставились прямо в камеру. Их глаза размылись, белки светились с тревожным накалом. Староста Томас жестко отвернулся от объектива, глядя на медиума. Сама мадам Грезаш застыла столбом, вся в фокусе. В это время она говорила, и ее выражение скривили тиски ухмылки. Он передернулся, вспомнив абракадабру о мертвом ребенке, и вдруг отметил отличие в ее лице – смену формы, словно в нем родилось куда меньшее лицо: не с силой, но с рябящим наливом на коже. Его ужаснула эта мысль, но он не мог спорить с эффектом, пойманным вспышкой.

Мейбридж перетащил взгляд на третий отпечаток – очередной раскрытый затвор, поймавший комнату пятен. Он не помнил случайных движений, но, должно быть, стронул треногу или тряхнул объектив. Люди и сам стол стали гладкими и смягченными – словно разбавленными и расплывающимися по краям. Он отложил отпечаток, чувствуя, как вкралось облегчение, пряча его изначальные недобрые предчувствия.

Тогда он увидел последнее изображение. В этот раз свет не напугал собравшихся, но их встревожило что-то еще; он вспомнил жалкий голос лондонской уличной женщины. Они неприязненно уставились на медиума, и вспышка поймала отвращение в их позах и раскрытых лицах. Мадам Грезаш смотрела прямо сквозь него, и от ее выражения стыла кровь в жилах; лицо медиума писали уже не жизнь и театр; ее черты и нюансы жестикуляции были украдены и заменены факсимиле из других времен. Магниевый ожог выгреб откуда-то подобие смертельного ужаса, который, в свою очередь, нацелил свои дрожащие сухожилия и безжалостный голод на Мейбриджа.

Тот в смятении отступил от стола с прямоугольными лотками. Неужели он сделал настоящую психическую фотографию? Неужели добился того, что остальные лишь подделывали? Трясущимися руками он поднял влажные листы из жидкости и развесил сушиться. Они уже изменились. Значительные, уникальные трансформации в лице медиума поблекли; теперь остался только домысел, вопрос толкования, не факта. Изображения мадам Грезаш стали нормальными размытыми фотографиями нормальной размытой женщины. Что же он в них углядел? Или ему все привиделось?

Он собрал негативы и разложил на стеклянном столике с подсветкой. Лица в противоположном цвете казались скелетными и козлиными, но без всяких очевидных признаков искажения. Он все больше впадал в недоумение: очевидно, на него дурно повлияло желание угодить Саре Винчестер; на краткий миг ее восприятие затуманило его наметанный глаз. Да, в сердце этого бессмысленного случая наверняка лежало только ее влияние. В его сумбурных мыслях забрезжил следующий день; Мейбриджа беспокоила презентация отпечатков. Ему нечего показать – вот тревога из-за этого знания и заставила разглядеть несоответствия в химической водице, словно решения, которые он искал, лежали на дне стакана или в центре вращающегося зеркала. Он выключил свет и отвернулся от потемневшей комнаты, отправившись ко сну с отчаянным ощущением, что его опять недооценили и вдобавок еще каким-то необъяснимым образом надули.

Спалось скверно – из-за сна с постоянными пробуждениями. Подушки раздражали покой; простыни липли или выскальзывали; мочевой пузырь стал единственным фактом, что подчинил и делил ночь.

Поднялся он слишком рано и сорвал высохшие фотоотпечатки с веревки, сунув в конверт и кожаную сумку. Он не оделся целиком и бродил с обнаженной и вялой нижней половиной. К девяти часам уже выбился из сил, но не смел ложиться. Внешний мир начал свой ход, и пора было к нему присоединиться.

Мейбридж умылся и оделся для встречи со вдовой Винчестер, безутешно прихорашиваясь у зеркала: если уж презентовать неудачу, то хотя бы с достоинством. Все равно это ее идея, сделать эти снимки, размышлял он в бесконечной поездке на экипаже; он сразу пытался объяснить, что тут не его область. Ко времени приезда он уже подготовил целую речь об истинной натуре фотографии и ее насущной важности в качестве научного инструмента. Ему не хотелось оскорблять пожилую даму или ее инфантильные убеждения; вдруг еще возможно убедить вдову профинансировать какой-нибудь стоящий проект, достойный его талантов и умений.

Его провели через сумрачные гладкие комнаты – всей своей свежей древесиной источавшие смолу, но отказывающиеся блестеть, – в очередную приемную, где ожидала она. К его ужасу, Сара оказалась не одна: при ней стоял староста Томас, и его худощавая мрачная серьезность впитывала тот немногий свет, что скопился в комнате. Он взглянул на Мейбриджа с вежливым равнодушием, прикрывавшим, подозревал фотограф, клокочущее презрение. Глаза Сары опустились от нервного лица гостя к сумке в его нервных руках.

– Благодарю за срочность, мистер Мейбридж, – сказала она, щедро не упоминая тот факт, что он приехал на сорок минут раньше. – Надеюсь, ваше путешествие не было чересчур утомительным.

– Навестить вас всегда в удовольствие, мэм, и расстояния не имеют значения, – ответил он.

– Как видите, сегодня к нам присоединится староста Томас; он не меньше меня горит желанием увидеть ваши достижения.

Теперь на сумку смотрели все присутствующие. Пришло время для речи.

– Одни считают фотографию искусством, а другие – наукой, – начал Мейбридж. – Я убежден, что ее будущее лежит на их стыке. Благодаря новым камерам и проявочным процессам станет возможно уловить множество чудес природы и навечно удержать их для нашего изучения.

– Превосходно, – перебила она. – Я очень рада, что мы придерживаемся схожих мнений на тему фотографии и можем представить, как этим способом сойдутся чудеса обоих миров. – Вдова раскраснелась от ребяческой радости, и он увял от ее слепоты. – Прошу, можно теперь увидеть ваши снимки?

Она протянула руку. У него не осталось выбора и новых слов, так что он открыл сумку и достал конверт. Его забрал староста Томас и без промедления передал ей. Она извлекла отпечатки, выкладывая их на коленях.

– Не всегда возможно… – забормотал Мейбридж, но замер при виде выражения на ее лице.

Она перевернула первый отпечаток, чтобы увидеть следующий, и ее выражение усугубилось. Староста заглянул через плечо, и его лицо отразило ту же напряженность.

– Проявить третий снимок было сложнее всего, – слова Мейбриджа пали на глухие уши.

Глядя, как она сменяла изображение за изображением, он растерялся. Он не представлял, что у нее в голове. Казалось, ее лицо тасует изумление и шок, но явно не разочарование, которого он ожидал. Глаза увлажнились, в подвижных губах трепетали вздохи. Может, это был гнев? Она отложила отпечатки на колени и подняла голову.

– Мистер Мейбридж, я даже не представляла… – тихо начала Сара. – Я надеялась, что возможно хоть что-то, но это! Сперва мне показалось, что вы несколько сдержанны, несколько удивлены моей просьбой. Но это! – воскликнула она, касаясь отпечатков и уже не отнимая от них обеих рук. – Это выше всех моих самых дерзких ожиданий. Очевидно, вы человек значительных талантов.

Вдову снова захлестнули эмоции, староста тронул ее за рукав. Она поднялась и повернулась выйти из комнаты, крепко прижимая снимки к груди. Мейбридж поднялся вместе с ней, глядя, как ее слегка пошатывает на пути прочь, с надежной поддержкой встревоженного старосты. У дверей она снова обернулась к Мейбриджу, беззвучно проговорив «спасибо», прежде чем оставить его одного в гулком пространстве своего ухода.

Он неловко стоял в странной комнате посреди пустого извилистого особняка, в полном замешательстве, мотаемый течениями противоречий. Он светился от ее слов, но был испепелен их смыслом. Там же не было ничего, кроме недодержки и размытых дураков за столом. Могла ли она увидеть то же, что видел сперва он? Разделяла ли ту же простодушную иллюзию – или разглядела больше?

Он закрыл пустую сумку и направился в коридор; там его встретил швейцар и препроводил на улицу. Дверь крепко закрылась за спиной. Ветерок подхватил и встряхнул почки на деревьях. Весна пришла рано, и на новопостроенные улицы города вливалась старая энергия земли. В воздухе бродил зеленый аромат оптимизма, а Мейбридж стоял на веранде и глядел на мир с величественной ясностью. В его сердце ворошилась другая осень.

* * *

Мэри решила, что продолжительное отсутствие Маклиша – лишь следствие его все более непредсказуемого поведения. На миг она представила, что вдали от дома мужа удерживали раскаяние и стыд за то, что случилось в вечер ужина. Но эта теория недолго просуществовала в ее опытном разуме.

Она смаковала неожиданное одиночество, наслаждалась тихим пространством, впервые свободным от позерства и походки гоголем, от бесконечных звуков, которые издают мужчины, чтобы убедить себя и остальных в необходимости и многотрудности их присутствия.

Она задумалась о будущем их ребенка. Из нее выйдет хорошая мать; она убережет ребенка от избытка неуклюжей любви или от диктаторских замашек, которые привнесет в младенческие годы муж. Она все еще надеялась, вопреки всем своим гложущим предчувствиям, что он станет хорошим отцом. Разве он не с радостью ждал рождения? Маклиш уже старался ее поддержать, когда первый ребенок родился мертвым. Разве не дал он доктору Хоффману исследовать несчастного малыша, чтобы понять, что пошло не так? Она убедила себя, что Уильям изменится, когда семья прирастет. В конце концов, теперь они сильнее: они копят деньги; они обеспечены домом и работой; сам он становится значительной персоной.

В приближающейся ночи Мэри засветила лампу на кухне и взялась за готовку. Ночь выдалась примечательно темная – одна только изогнутая долька луны освещала позднему гостю дорогу в их дом. Ее глаза то и дело тянуло к окну в ожидании увидеть, как муж в любой момент поднимется на пригорок – силуэт на фоне свечения рабского барака и отражения того на заборе-рабице. Тогда-то ее осенило, почему сумрак столь необычно непроницаем: рабский барак излучал тьму. Его горбатая тень была совершенно черной. В тепло крови влились ледяные опасения. Она открыла заднюю дверь и нервно вышла в ночь. Двор казался неестественно неподвижным; одиночество стынущих углей окружала тишина. Мэри вернулась в уют дома и заперлась, дрожа, ходила внутри, пока не расшевелила воздух своими хлопотами, и дом перестал задерживать дыхание.

На следующее утро повар-китаец обнаружил, что рабский барак пуст; ночной сторож исчез, его стул – перевернут. За этим исключением тюрьма казалась заброшенной, словно в ней никогда никто не жил. Позже тем же днем нашли остывший поезд, но обширное расследование не обнаружило следов Маклиша и лимбоя: они растворились среди шепчущих деревьев.

Гильдия лесопромышленников немедленно приступила к поискам; об этом миссис Маклиш известил их представитель. Позже он сообщит, что сперва Мэри Маклиш казалась потрясенной, но, стоило тактично заверить, что ее не оставят без поддержки в случае любого несчастного происшествия с мужем, она перестала волноваться, даже пребывала в некоторой эйфории. Он спишет это на шок и добавит, что несчастную, несомненно, до глубины души поразили вести о пропаже супруга.

Они проискали неделю, но ничего не нашли; изучали возможность расширить зону поисков, но не желали углубляться в лес. Вдобавок к исчезновению лучшего бригадира вставала более насущная проблема поиска новой рабочей силы, и как можно быстрее. Многие бизнес-империи и дома во всем полагались на постоянную поставку леса; коммерческая паника намного перевешивала озабоченность из-за пропавшего сотрудника и его племени бездушных безбожников.

Но когда исчез Хоффман, слухи разлетелись и раскаркались. Его рабочие отношения с Маклишем были хорошо известны, но не прояснены. Также уже годами поступали жалобы и сообщения в связи с поведением выдающегося врача. Их заметали под ковер, иногда от обвинений откупались, а большую часть давили угрозой. В его отсутствие все это начало всплывать.

Когда офицеры Гражданской гвардии взялись изучать дела доктора и переворачивать самые подозрительные камни и бугристые ковры, на его репутацию обрушился сель инсинуаций. Гвардейцы обыскали дом и лабораторию, обнаруживая уже не слухи, а факты, затем бросили обыск на половине дела, запечатали помещение и убрались с посеревшими лицами. Для продолжения расследования выписали патологоанатомов из-за границы; выводы так и не были обнародованы. Гильдия лесопромышленников впитывала прегрешения своих, даже когда среди них были преступная халатность, незаконные эксперименты и преступления. Всё замяли и разгладили, приглушили пачками денег или закупорили дорожным несчастным случаем; идеальные подчистка и очищение с идеальной симметрией.

* * *

Древняя черная рука светилась в мерцающем свете костерка, а ее татуировки спиралей и солнечных колес крутились, когда она пересекла круглую поляну в лесу. Она миновала двух человек, сидевших у огня, и долго шептала в танцующих тенях, поглаживая щеку внука, прежде чем исчезнуть из круга в ночь.

Цунгали открыл глаза. Деревья содрогались и скакали в пламени костра; мир казался нестабильным и невесомым. Должно быть, это уже тот свет, решил он, приготовившись к расплате. Потом увидел Укулипсу, лежащую на зыбкой земле подле его волшебного мешочка; патронташ, крис и другие вещи тоже были поблизости. Он протянул к ним руку, но ничего не произошло – лишь мучительная боль. Он посмотрел туда, где должна была лежать ладонь, но ничего не увидел; от руки осталась культя, от плеча до локтя. Его замутило, он громко застонал. От костра встал и подошел один из людей. Он наклонился и поднял Укулипсу за лямку; винтовка развалилась, заболтались две ее половинки. С места, где лежал Цунгали, она походила на убитую птицу, безмолвно повисшую в руке. Человек подошел и бросил ее рядом с калекой.

– Ты должен был умереть, – сказал Уильямс. – Ты это заслужил.

Цунгали уставился в лицо, сделанное из теней и отсветов костра; это был он.

– Моя пуля попала тебе в руку, когда ты бросился на нас. Она отняла тебе ладонь и предплечье, сломала «Энфилд». Предназначалась она для твоей груди. Ты очень везучий человек.

Тот же самый голос. Как такое возможно? Цунгали метался на грани веры, его разбитое тело было не в силах выдержать подобное откровение.

– Одинизуильямсов, – прошептал он осоловело, прежде чем провалиться в яму бушующего черного грома.

Очнулся он уже в другом месте; его переместили в тень и сменили повязку. Уильямс сидел рядом, попивая из жестяной кружки. То создание спало. Не оборачиваясь, Уильямс заговорил.

– Ты знаешь меня?

Раненый попытался ответить, но его горло забило пылью. После паузы Уильямс обернулся. Увидев потуги, налил в чашку воды и поднес к растрескавшимся губам Цунгали. Тот выпил и смыл паутину с голоса.

– Почему ты оставил мне жизнь? – просипел он.

– Я бы отстрелил тебе напрочь голову, но меня остановил он, – показал Уильямс на циклопа.

– Что он такое? – слабо спросил Цунгали.

– Измаил? Что-то из старого мира, что-то, чего никогда не существовало на самом деле. Он уникален.

Уильямс забрал чашку и наполнил заново, отпил и передал назад, снова всмотревшись в лицо Цунгали.

– А теперь о твоих словах, – его тон заострился до лезвия. – Как ты меня назвал?

– Я назвал тебя Одинизуильямсов. Ты знал меня, когда я был молод; эта винтовка принадлежала тебе, – он показал на жалкий остов переломленной Укулипсы. – Ты был избран выжить святой Ирринипесте, дочерью Былых, и я верю, что она изменила тебя навсегда.

Он договорил и слегка обмяк – страх и измор точили его силу.

Уильямс был совершенно неподвижен; казалось, он недоумевал.

– Если это правда, почему ты так старался меня убить?

– Я не знал, что ты – это ты, пока не стало поздно. Я работал на твоих старых хозяев; они считали тебя давно погибшим. Потом дошли вести, что ты вернешься из прибрежных земель. Они не хотели твоего возвращения. Не хотели, чтобы ты свободно разгуливал после стольких лет и заново разжигал старые огни.

Уильямс не мог сочетать слова с образами, но глубина его понимания принимала их за правду.

– Ты намерен завершить свое дело?

Цунгали устало покачал головой.

Уильямс встал и медленно подошел к Измаилу, которого разбудил их разговор. Его слух, спрятавшийся в постоянном звоне с тех пор, как над головой прогремел пистолет, почти вернулся.

– Не знаю, кто из нас троих больший уродец, – сказал Уильямс, забирая лук и колчан. – Я вернусь через час. Не волнуйся о нем. Он никуда не денется.

Уильямс ушел из лагеря – три глаза были прикованы к его исчезающей фигуре.

Шли долгие нерешительные минуты. Наконец Измаил обратился к раненому.

– Я подойду поговорить с тобой, не бойся!

Черный бессильно махнул рукой, обозначая понимание и согласие.

Циклоп присел рядом так, чтобы его лицо не шокировало, но сам он видел чужие движения. Он не страшился раненого – ведь был и причиной его падения, и спасителем. Измаил выкупил охотника между жизнью и смертью, и теперь сила была на его стороне – незнакомая и живительная, из неизвестного ему источника, но тем не менее очевидная: этот человек принадлежал ему. Тогда Измаил взглянул на тропинку с Эсте в руках – и этот человек поскользнулся и запнулся. Лук и око вошли во взаимодействие, которое спасло их жизни. Теперь что-то подсказывало ему пощадить – или, вернее, спасти этого человека; тому была причина.

– Почему ты преследовал меня? – спросил он тихо.

– Я охотился не за тобой; я искал только Лучника.

– Но ты бы меня убил, не останови я тебя?

Цунгали нерешительно взглянул на профиль вопрошающего и слабо кивнул.

– И ты знаешь, что это я остановил тебя?

Цунгали снова кивнул и задрожал.

– А знаешь ли ты, что это я спас твою никчемную жизнь?

И снова тот кивнул, с навернувшимися слезами и великой ношей на сердце.

Циклоп опустил лицо и заглянул в глаза своего подчиненного; великая страсть поднялась из груди и налилась в нем.

– Ты мой! – прогремел он. Голос был властным и чужим ему, рожденным из уверенности и ненависти; охотник съежился под приказом, пробудив в Измаиле какой-то другой инстинкт; на толику циклоп смягчил голос. – Что ты для меня сделаешь? – спросил он.

Цунгали кивнул, показывая на кучу конфискованных вещей; он как будто лишился дара речи. Измаил встал и подошел к маленькой горке. Поднимал каждый предмет по одному, пока Цунгали не подал знак, что найден нужный. В руках Измаила был увесистый пояс из коричневой кожи с нанизанными мешочками и распухшими карманами. Циклоп подозрительно изучил его, прежде чем вернуться к лежащему. Он заглянул в душу человека, потом черство кинул ремень ему на тело. Пряжка пришлась на культю, и Цунгали свернулся в судороге. Измаил молча наблюдал, желая, чтобы корчи унялись, в то время как развивающаяся его частица упивалась агонией.

В конце концов, как только пульсация в плече вернулась к почти выносимому ритму, Цунгали пошарил в мешочках единственной рукой. Достал маленький невидимый предмет и протянул в слабо сжатом кулаке. Измаил искал признаки вероломства, но знал, что их не будет. Трясущаяся рука медленно раскрылась, ладонью вверх, разоблачив травяной шарик. Из плетеной клетки таращился глаз, пристально сосредоточившись на новом владельце.

Уильямс пустил стрелу вертикально, через зеленые тени в яркое небо; так он сделал не для того, чтобы справиться у нее о направлении – по крайней мере, не в физической реальности. Эсте изменилась, и изменилась его память о ней; больше они не были единым телом. В разлуке не было боли; просто словно стерся невидимый кровоток, с которым они однажды разделяли все. Бьющиеся вены и поющие капилляры, что влекли каждое отражение и нюанс их мира, исчезли; поток между ними, делавший из разумов и тел одну душу, прервался где-то в Ворре. Ныне не существовало даже воспоминания об этом переливании, сообщении между ними. Из одного стало два: человек и лук.

Он больше не сможет вернуться к тому, что забыл, и понял, что дальше по дороге должно идти одному. В лагерь он вернулся разобранным и прозревшим, чуя новый ветер в тесных, полувсхлипывающих легких.

– Его зовут Цунгали, отныне он будет моим слугой, – сказал Измаил хмурому Уильямсу, который, хотя и удивился повороту событий в его отсутствие, равно настроился на свою собственную смену курса.

– Я знаю, кто он. Можешь взять его себе.

Если Измаил и заметил отстраненность в голосе друга, то не показал этого.

– Он знает шамана, который сумеет переделать мое лицо; он согласился отвести нас к нему.

Уильямс бесстрастно хмыкнул и начал собирать свои вещи.

– Что ты делаешь? – спросил Измаил.

– У меня есть другие дела. Твоей ноге уже лучше, и теперь за тобой может присмотреть раб, – при слове «раб» поморщились все, включая говорившего.

– Куда ты пойдешь?

Уильямс помолчал, пока на его лице устало играли эмоции.

– Прочь из этого проклятого леса.

Они затихли и замерли, задумавшись над своим положением в новом порядке вещей.

– Может быть, насквозь, на другую сторону, – сказал наконец Уильямс, нарушив молчание.

– Если пойдешь дальше, он отнимет твою память, – произнес Цунгали свою первую незваную фразу.

– Какую память? – пожал плечами Уильямс. – Ты знаешь обо мне больше, чем знаю я сам. – Он отвернулся от вопросов и наклонился за одеялом, бросив его рядом с растущим свертком пожитков.

Оставшийся день прошел без разговоров. Когда приблизился вечер, Уильямс собрал вещи и перенес в другое место в лесу. Измаил решил, что друг отбудет на рассвете, и сготовил простую трапезу, как видел у других. Разжег костер, вскипятил воду и подождал. Они с Цунгали проголодались и ковыряли еду. Лук покоился у ближайшего дерева, колчан висел на низких ветках: Уильямс не мог уйти далеко. Но к ночи спокойствие циклопа сменилось тревогой, аппетит ускользнул, когда в живот вползла истина: англичанин ушел насовсем. Лук остался у мерцающего дерева, а его создатель безмолвно удалился в обволакивающую ночь.

* * *

Колокола собора топили город в глубине и полифонии, когда Сирена прочла об исчезновении Маклиша и Хоффмана.

Меряя шагами комнату в такт звону, она пыталась сдержать улыбку, зная, что все это как-то связано с их поисками Измаила. Она чувствовала ответственность и в то же время восторженность. Ее не заботили эти люди, но последствия таких знаменательных событий имели свой вес, стронувший ее душевное равновесие, вызвавший трепет в ребрах и погнавший табун мыслей. Добыча рядом. Пропало огромное препятствие; с их уходом смыт ее стыд. Она позвонила Мире и просила передать шоферу как можно скорее готовить машину. Она собиралась к госпоже Тульп.

Через пятнадцать минут они мурчали по улицам – соборные колокола еще звенели, когда автомобиль проехал под двойным шпилем. Она выгнула шею, чтобы увидеть серебряный мост, и рассмеялась вслух. Шофер бросил на нее взгляд в зеркало, и она взяла улыбку под контроль. Негоже так очевидно радоваться злосчастью этих мерзавцев. Но на самом деле дух воспарял не от их исчезновения, а от ее воссоединения со своей частичкой – частичкой, запертой их действиями и отношением; Сирена почти забыла, что та заточена, пока она не вылетела из шуршащих страниц отброшенной газеты.

Когда они добрались до дома номер четыре по Кюлер-Бруннен, Сирена уже вернула самообладание. Резко постучала в ворота и услышала шарканье на той стороне. Снова постучала. Даже тоскливый слуга не подмочит ее энтузиазм.

Муттер приоткрыл ворота на несколько дюймов и зыркнул на нее.

– Ну, открывай же, ради бога, впускай меня!

Муттер нехотя отодвинул тяжелую створку и отошел.

– Другое дело, – сказала она, просияв широкому человеку, который как будто закусил липкое и узловатое слово. – Теперь поди и скажи своей госпоже, что я приехала, – приказала она.

Он как-то странно махнул рукой, а его глаза будто катались во все стороны, словно он пытался охватить периферийным зрением весь двор.

– Прошу подождать внутри, мадам, – сказал Муттер в припадке непревзойденной вежливости.

Ее застала врасплох столь примечательная перемена в отношении, и она позволила быстро проводить себя по мощеному двору подальше от конюшни, в дом. Он оставил ее в приемной и отправился на поиски Гертруды. Сирена возрадовалась, что Муттер так славно подчинился ее твердой, но вежливой команде: все же он не совсем безнадежен.

Через несколько минут дверь беззвучно открылась, и в палевую комнату ввернулась Гертруда. Она изменилась. Сирена сразу подумала, что подруга стала старше с их последней встречи, словно бы крупнее, хотя это было невозможно. И все же оттенок ее кожи тоже как будто отличался от того, что она помнила. Новые глаза Сирены еще оставались голодны до деталей, пусть даже остальной разум находил их слишком назойливыми.

– Дорогая моя, как ты? – спросила она, отбрасывая сомнения, чтобы поприветствовать подругу со всем теплом и удовольствием, которые чувствовала несмотря ни на что.

– Очень хорошо, спасибо, Сирена, а как ты? – ответила Гертруда, и ее новые слова разоблачили многое – стало зримо, что она чувствует себя как угодно, только не хорошо. Скорость, с которой она вежливо сменила направленность внимания, показалась чересчур вежливой, и Сирена заподозрила, что ее присутствие не слишком уж желанно. Она быстро прошла по комнате и мягким жестом схватила руку подруги. Заметила дрожь; невольную и моментальную, но дрожь. Сирена все равно удержала руку, содрогнувшись от ее холодности.

– Дорогая, да ты вся ледяная!

Она мгновенно поднесла тепло второй руки, чтобы сжать холодную ладонь в пригоршне. Гертруда отвернулась. Озабоченность Сирены росла; от врожденного напора, столь определявшего характер Гертруды, не осталось и следа: что бы ни случилось, это было серьезно.

– Что такое, Гертруда? – спросила Сирена солидным заботливым тоном.

Она снова почувствовала движение в тепле своей хватки. В этот раз не дрожь, а миниатюрную потугу вырваться.

– Гертруда? Ответь. Ты же знаешь, что можешь мне доверять.

Гертруда вывернула руку и уставилась на Сирену с выражением, какого не узнал никто из присутствующих.

– Не говори со мной как с ребенком!

Сирена почувствовала пощечину слов по лицу и раскрыла глаза, лишившись дара речи.

– У нас серьезные проблемы, а ты притворяешься, что ничего не случилось?! Впархиваешь, будто никаких ужасов не бывало. Смеешься, а я не могу даже улыбнуться! – Гертруда боролась со слезами, стискивая трясущиеся кулаки. – Я не могу заснуть; я все вижу тех людей и этого ужасного монстра. Измаил пропал, а нас втянули в самую пучину страшного преступления!

Девушку мгновенно пересилил бурный поток ранее сдерживаемых чувств. Он извергся всхлипами и содроганиями, а ее поза и речь провалились в неуправляемые влажные конвульсии. Сирена подвела Гертруду к софе, где та поддалась смятению и рыдала, пока в ней ничего не осталось. Растущий вес тела перемежало тихое шмыганье, с которым она засыпала в руках подруги.

Сирена оставалась совершенно неподвижна, чтобы не разбудить Гертруду из глубины столь живительного отдыха; ту вывернуло наизнанку утомительным приступом, но сон по своему плоскому спокойному окончанию преобразит девушку. Они обе вымокли от ее слез; блузка Сирены холодно липла к груди, где покоилась Гертруда.

Из своего поневоле неподвижного положения Сирена оглядела комнату, позволив разуму перебрать их совместные приключения. Почему Гертруда проронила слово «преступления»? Ничто из их поступков нельзя назвать преступлением; общение с этими сомнительными молодчиками было тайным, но не преступным: она заплатила за их услуги, которые на поверку оказались хуже чем бесполезными. Она слегка подвинулась, чтобы переместить вес; спящая издала тихий стон. Сирена погладила подругу по голове и вернулась на место. Она продолжала небрежный осмотр комнаты, стараясь смягчить растущее неудобство и отвлечься от иголок, впивающихся в ноги.

Иногда ей казалось, что ее пытливые глаза живут своей собственной жизнью; их взгляд постоянно витал и опускался на вещи, чтобы охватить их формы и смысл. Он всматривался в спутанный сад персидского ковра, воображая разнообразных арабесковых существ, что в нем прячутся. Оглаживал изогнутые ножки темного кресла из красного дерева и плавно скатывался по его атласной подушке. Заметил низкую тень, залегшую за креслом, мазнул по яркой латуни каминной решетки, затем быстро метнулся обратно к тени, чтобы пристальнее ее изучить.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.