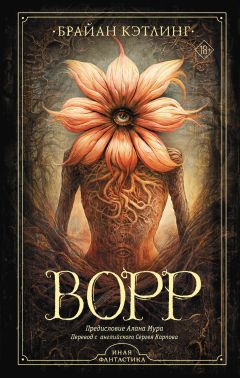

Текст книги "Ворр"

Автор книги: Брайан Кэтлинг

Жанр: Героическая фантастика, Фантастика

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 13 (всего у книги 28 страниц)

– Что, под нож его? – спросил пораженный отец.

– Отнюдь нет; речь больше о наблюдениях.

– Бедное дитятко уже отдало концы. Делай, что должен. Только не затягивай! Ни к чему огорчать жену пуще прежнего.

Доктор согласился и забрал свой трофей. Когда он покинул дом, его лицо просветлело от возбуждения, которого никогда не наблюдали на обычно пасмурном лике.

Прошла неделя, прежде чем доктор Хоффман снова постучался в дверь Маклиша, чтобы его не очень-то приветливо встретил начальник.

– Где мой ребенок? – потребовал он. – Почто ты так долго его держишь?

– Я вынужден извиниться за задержку, но дело в том, что это примечательнейший инцидент – даже уникальный.

Маклин посмотрел на розовое улыбчивое лицо, втиснутое в узкий целлулоидный воротничок; на розовые чистейшие ручки, скованные целлулоидными рукавами. Белое и розовое, розовое и белое. До него доходили слухи об этом человеке – слухи, предполагавшие, что его услугами, навыками и клятвой можно вертеть по-своему за определенную цену. Белое и розовое, розовое и белое.

– Заходи! – бросил он, и резкость процарапала в воздухе между ними предупреждение. Доктор спешно переступил порог в тусклую прихожую.

– Суть в том, – продолжал он, повернувшись к надсмотрщику, – что твой бедный ребенок не тронут процессом тления; сегодня он такой же, каким был при родах.

– Ага, мертвый! – проревел Маклиш.

– Ну да, разумеется, мертвый. Но идеальный! За все свои годы практики я не видел ничего подобного. Прошу, ответь, не произошло ли что-нибудь необычное, пока меня не было, между рождением и передачей останков?

Вопрос пришелся Маклишу не по нраву, и он задал собственный.

– А сколько ты видал?

Доктор был сбит с толку.

– Мертворожденных детей? О, может, три десятка в год. По-разному.

– И что обычно бывает с телами? – спросил надсмотрщик.

– Обычно? Их хоронят в три дня. Как правило, я не держу их у себя; я уже говорил, это очень необычный случай. Заверяю, что применил всевозможную береж…

– Кто-нибудь еще его видел? – оборвал Маклиш.

– Э-э, нет, – нахмурился Хоффман.

Маклиш взял доктора под руку и повел в маленькую гостиную – из тех, которыми никогда не пользуются; заставленную, пропахшую воском и лежалой одеждой. Он усадил озадаченного доктора и тихо прикрыл дверь. Словами, что прозвучат далее, не бросаются беспечно, особенно под половицами бледной спальни у них над головами.

Собеседники сошлись в узле смысла и умысла, приближаясь к теме, которую никто из них не понимал.

– Можно на этом нажиться? – спросил Маклиш.

– В финансовом смысле – нет. Но я могу приобрести в знании, – сказал доктор с большей убежденностью, чем за долгие годы. Он начинал верить в собственные предписания.

– А коли он никогда не попортится?

Доктор молча моргнул.

– Не попортится?

– Ну да, гнить не будет: разве матери не захочется оставить дите при себе, в тепле и уюте?

– У меня на уме было другое, – заерзал Хоффман. – Моя цель – медицинские изыскания; открытие нового понимания бренности; поиск разницы между жизнью и смертью!

– Ага, куда ж без этого, – сказал Маклиш.

Через два дня доктор уступил. Он прибыл к дому надсмотрщика в сиреневых сумерках, в которых все сияло, – прибыл вместе с новым свертком.

Вдвоем они принесли его в дом лимбоя. По ту сторону двери их встретило нечто большее, чем тишина. Под гулкие шаги они доставили трофей к столу, и ритуал со склоненным зеркалом возобновился. Мало что можно сказать о прошедшем времени. Лимбоя шаркали туда-сюда, с дыханием ровным и незамутненным. Доктор и надсмотрщик прятались в тишине и табаке на другом конце здания.

– Что думаешь? – спросил Маклиш на обратном пути домой.

– Я не имею представления, что это, что значит для них и зачем они это делают, – пожал плечами доктор, теряясь в догадках. – Как это влияет на человеческую ткань – совершенно вне моего понимания.

Однако его понимание никак не повлияло на эффект, и сверток, который он унес, сохранил свежесть и гибкость навсегда – намного дольше собственной сомнительной жизни доктора. Месяц спустя они попробовали еще раз – ровно с тем же результатом. Тем временем лимбоя трудились усерднее и подчинялись всем приказам Маклиша. Эксперимент продолжался в течение года, и с большим успехом. Пока доктор не совершил свою самую прискорбную ошибку…

Как и ожидал Маклиш, некоторые родители в горе платили за то, чтобы получить сохраненного ребенка, держать в тихой комнате дома, обнимать и разговаривать, пока не появится новый. Одна пара так больше и не зачала и втайне наслаждалась притворным младенчеством своего трупика до конца жизни.

В дни затяжных дождей, когда не могли работать даже лимбоя, Хоффман принес в тюрьму роковой сверток. Тем вечером на месте были все – ротация приостановилась из-за ливня, хлеставшего и колотившего по узким оконцам и черепичной крыше. Старая тюрьма была забита и задушена немой массой. Доктор и Маклиш вынырнули из луж на улице, хлопая над головой шумными дождевиками и отряхиваясь, как псы в прихожей.

Они положили трофей на стол и раскрыли. Оба уже свыкались с процессом, приобретали иммунитет из-за предсказуемости ритуала и его очистительных последствий. Но звук, что пронесся по высокому зданию в этом случае, был как удар одинокой волны в пещере: быстрый вдох всех лимбоя, разом, вместе. Надсмотрщик и доктор застыли, и волосы на их затылках непокорно зашевелились. Доктор побелел и начал переводить взгляд с Маклиша на мокрую дверь. Ничего не произошло, и лимбоя встали в обычную очередь к столу, первый – с зеркалом в руках. В этот раз порядок стал другим. То же действие, та же бесстрастная вереница в голодной тишине, но все изменилось в каком-то другом важном смысле – словно от скачка температуры, аромата или цвета. И эта неведомая аномалия нарастала с каждым участником. Снаружи ревел дождь, его сырость как будто пронизывала все здание.

Когда все до единого заключенные подошли к столу и вернулись по койкам, к шуму воды присоединилось новое ощущение: дыхание, сперва едва различимое, потом растущее – больше в ритме, чем в громкости. Мужчины переглянулись, когда втягивание и дуновение усилились. Единый вдох. Единый вдох в унисон – от всех заключенных. Это было одновременно обезоруживающе противоестественно и совершенно понятно. Затем они заметили уголком глаз какое-то движение. С раскрытыми ртами и глазами они наблюдали, как свернувшийся кадавр раскрывает глаза.

Маклиш побледнел.

– Сука, – выдавил он. – Боже, нет!

Доктор молчал, в ужасе накрыв рот рукой. Маленькие глазки сдвинулись, посмотрели из мертвых глазниц прямо на него. Он сделал шаг к нему, пока ветер дыхания отдавался в каждой части помещения. Протянул дрожащую руку под взглядом посланца с того света, в котором проступил вопрос. В ушах доктора свистело дыхание, и он наклонился к извращению природы ближе, наконец коснувшись ножки кончиками пальцев. Глаза закрылись, и дыхание прекратилось, тишина опустилась с такой силой, что мужчины дрогнули; но в их телах и душах продолжала раскатываться инерция феномена.

Маклиш достал пистолет из кобуры и принялся нервно озираться, заглядывая на металлические лестницы, господствовавшие внутри здания. Ничто не двигалось; даже дождь снаружи унимался.

– Подай, – скомандовал он доктору, тряхнув головой на стол. Хоффман обернул тело и робко опустил в свой большой саквояж. Они оставили рабов в молчании и направились на лужи и свежий воздух – надсмотрщик пятился, выставив пистолет предупреждением пустому пространству, словно фонарик в детской ручке, заглядывающий в бесконечность.

Дома он пытался отдышаться, пока доктор вяло таращился на сумку, стоящую на кухонном столе. Маклишу надо было выпить как никогда прежде, но в доме не было ни капли – и не было уже больше года с тех пор, как он дал зарок. Не кому-то другому – такой бы он нарушил, – а самому себе. Противоречие и отсутствие выбора распалили его гнев.

– Какого хрена пошло не так?! – закричал он на доктора, пожавшего плечами и силившегося заговорить. – Жива или мертва эта дрянь? – потребовал ответа Маклиш, взмахнув пистолетом в сторону сумки.

– Мертва! – сказал Хоффман.

– Тогда почему у него гляделки двигались?

– По-моему… это просто рефлекс.

– Господи боже! Да он же на меня посмотрел! – выдавил Маклиш.

– Да, – несчастно кивнул доктор.

– С чего это, что с ним не так? – Маклиш снова показал на переноску оружием.

Отдаленным и полузадушенным голосом доктор ответил:

– Он не родился мертвым; он абортирован.

Маклиш обжег Хоффмана взглядом и очень аккуратно убрал револьвер обратно в кобуру, застегнув клапан.

– Ты мразь, – сказал он ровно. – Убирайся и избавься от него.

Он распахнул дверь на задний двор с такой свирепостью, что та грохнула о стену, окатила дождевой водой напряжение между ними. Доктор ушел, и Маклиш хлопнул за ним, закрыв его силуэт из виду.

За расставанием через разбитое стекло в молчании наблюдала масса глаз – началось возведение Орма, и еще до исхода года все поймут последствия того дня.

* * *

«Необычайному не тягаться с научным интересом», – думал Хоффман по пути домой. Думал, как мантру, в попытке заглушить грядущую ужасающую перспективу нового разоблачения свертка. Он представил движение внутри сумки. Думал, как оно открывает глазки, смотрит во тьму, пытается разглядеть его.

Он знал, что оно мертво. Он уже видел, как мертвые открывают глаза. Даже слышал их вздохи. Однажды на его глазах рука поднялась и шумно сдвинула незакрепленную крышку гроба. Он даже слышал о случае, когда тело село под простыней на столе, вызвав такой душевный переполох у ассистента патологоанатома, что он разлил целую банку маринованного лука на свой обед и недельные медицинские заметки. Хоффман разбирал те бумажки месяцы спустя; характерная уксусная вонь не улетучилась даже тогда.

Но сейчас все обстояло иначе. В этих крошечных глазах был разум. Или то просто сказалась нервозность момента? Ужас, вызванный неестественным дыханием, многозначительной иллюзией, от которой стыла кровь?

Необычайному не тягаться с научным интересом.

За его врачебным кабинетом находилась оранжерея. Окна были закрашены белым до высоты человеческого роста, что придавало комнате яркую герметичность. Хоффман называл ее своей лабораторией. Настоящих экспериментов здесь не велось, но он баловался с образцами и химикатами, пробирками и ретортами, ведя восторженную игру в научные исследования; это придавало ему статус среди необразованных старейшин сего процветающего захолустья. Самым функциональным устройством в лаборатории была мусоросжигательная печь, раскорячившаяся в дальнем конце прямоугольного помещения. В ней сгинуло немало неуверенностей и конфузов – наряду с обычной квотой злокачественных и отнятых тканей.

Тем вечером доктор вошел в оранжерею как в тумане, немедленно подал в печь газ и разжег ее светящийся гул. Шаги грозы выбили из неба спазматические брызги дождя, побежавшие по стеклянной крыше; тени-ручейки сплетались и ползли по столу из нержавеющей стали полосками, как у зебры. Сверток лежал посреди их течения одиноким безжизненным островком. Хоффман натянул бордовые резиновые перчатки и развернул на столе набор хирургических инструментов. Было бы проще выкинуть чудище прямо в пламя, но ему было интересно, а теперь, в крепости лаборатории, гордость билась громче страха.

Он стянул ткань с неподвижного тела и с великим трепетом перевернул его на спину.

Приложил к груди стетоскоп: ничего. Перенес полированный конец к крошечным губкам: дыхание не затуманило блестящую сталь. Взял скальпель и чиркнул им по вене: кровь не пролилась из черного неподвижного тела. Его облегчение упрочилось до уверенности, и он поднял вялое создание, рывком открыл ревущую дверцу печи. Колебался с миг, готовый предъявить младенца пламени, когда глаза трупика открылись и уставились на него с несомненным разумом. Он ахнул и выронил создание на пол, отбежал в другой конец комнаты – с рукой, державшей младенца, на отлете, словно она стала отдельной и зараженной сущностью.

Хоффман прождал час, наблюдая, как на поблескивающем металлическом столе змеятся, спариваются и танцуют тени дождя, и чувствуя, как из печи льется опаляющий жар. Он медленно, на цыпочках подкрался к открытой дверце; внутри бушевал огонь. Опасливо присмотрелся к свернувшемуся на полу тельцу: упав, оно так и не сменило позы. Ткань по-прежнему лежала на столе, и он захватил ее по дороге, встал над телом и уронил так, чтобы полностью накрыть трупик. Подцепил скрытое содержимое и затянул тряпки, чтобы не было видно голову. По коже бежали мурашки; он ожидал в руках сопротивляющегося движения или костяного давления. Но тело оставалось вялым и пассивным, словно в ожидании своей судьбы.

* * *

Через шесть недель с Хоффманом связался Маклиш и попросил зайти под видом осмотра жены – чтобы убедиться, готова ли она в дальнейшем претворять планы на семью. После беглого обследования доктор присоединился к нему в саду за трубочкой.

– Как они? – спросил Хоффман.

– Беспокойные и медлительные, – ответил надсмотрщик.

– С последнего раза выявились новые побочные эффекты?

– Нет, как были весельчаками, так и остались.

Попытка кладбищенского юмора со стороны Маклиша разбавила напряжение между ними, и доктор улыбнулся.

– Кажись, им нужен еще один, – сказал Маклиш.

Доктор прирос к месту и не мог поверить ушам.

– Ты хочешь это повторить? После прошлого раза и того, как ты меня назвал? – доктор на глазах краснел и волновался.

– Я же не хотел тебя задеть. Меня шуганула эта жуткая дрянь, – ответил Маклиш, набивая трубку. – Шуганула, как есть; сказанул сгоряча.

Доктор знал, что другого извинения от угрюмого шотландца не добиться. Они остановились, чтобы заново раскурить трубки, затем еще некоторое время шли молча.

– Все образуется, коли приносить детей, умерших своей смертью, – Маклиш поднял брови, и доктор помялся, но медленно кивнул.

Так ритуал возобновился, и лимбоя снова были довольны. Между надсмотрщиком и доктором укреплялась связь; их тайна оставалась скрытой и действенной; миссис Маклиш снова забеременела.

Весной в бригаду влился свежий приток пропащих людей – некоторые моложе, чем раньше. Один сбежал из дому и прятался в Ворре два года, дичал, пока не был стерт и найден остальными, заготавливавшими лес поблизости. Он еще сохранял осколки языка, но больше ими не пользовался – до того дня, когда рассказал Маклишу об Орме.

Это случилось после первого же сеанса с зеркалом, когда все остальные разошлись по спальням. Новенький стоял один на металлической лестнице, пока Маклиш и доктор, не заметившие, что он остался, пеленали тело и готовились уйти. Он начал стучать по железным перилам, и тогда они обернулись и обнаружили, что их ждут. Удивленный, надсмотрщик уже хотел рявкнуть на него, когда подросток показал на свое сердце и заговорил. Речь текла еле-еле, без ударений и усилий.

– Из мелкого места мы говорим слово. Слово о том, кто живет в нас, слово о том, чтобы возвращались не с флейбером, но с тем, кто смотрит назад.

Маклиш уже хотел оборвать тарабарщину, когда слово «флейбер» нашло далекий тихий отклик на задворках памяти. Шотландское слово; им пользовалась его матушка. Он не помнил его значения. Во имя господа, как оно попало в уста этого туземца?

– Верните того, чтобы Орм ходил среди нас. Или мы расстанемся. Перестанем.

– Что еще за «расстанемся»? Думаете, можете просто бросить работу, когда заблагорассудится? – гаркнул Маклиш.

– Все расстанемся, – сказал вестник лимбои. – Расстанемся с жизнью.

– Теперь-то что делать? – простонал надсмотрщик, обхватив голову и уперевшись локтями в кухонный стол. Доктор сидел напротив и молчал. – Ты хоть понял, какого черта балаболил этот идиот? Это что, угроза?

– Похоже на то, да, – ответил доктор нехотя. – Какая-то их частичка хочет, чтобы вернули абортированного ребенка, – частичка, которая зовет себя Орм.

– Это смешно, откуда у них наглость взялась!

– Они не шутят, – сказал Хоффман.

– Так или иначе, это невозможно: ты ж его сжег, – Маклиш возмущенно взглянул на доктора, который недолго выдерживал взгляд и снова опустил глаза на стол.

– Не совсем, – сказал Хоффман.

Семья Маклиша была родом из Глазго, семья его жены – из Инвернесса: возможно, она знает это слово, сможет раскопать его значение в памяти.

Когда он подошел, жена поливала новые посадки в уголке их огорода.

– Мэри, – сказал он, осторожно касаясь ее – и темы. – Припоминаешь, чтобы слышала раньше такое словечко – «флейбер»? Помню, как его говаривала моя мама, но, хоть убей, не помню, что это значит. Это из гэльского, не знаешь, случаем?

Мэри была сильной опрятной женщиной, с густыми темными волосами, убранными с широкого лица в клубок на затылке.

– Флейбер, – повторила она, ее шею и уши залила темно-красная кровь под светлой кожей. Он энергично закивал, не замечая, как она смешалась и наступила на один из тонких побегов, что сейчас поливала. – Уильям, зачем ты меня мучаешь? Чего ты хочешь? Мы что, мало натерпелись?

Он моментально рассердился из-за иррациональной реакции и вспылил:

– Я же только спросил, что значит это слово.

Она сделала глубокий вдох, опустив тяжесть мотыги и глядя ему прямо в глаза.

– Оно с высокогорий. Флейбер – дух умершего при рождении; говорят, его душа гуляет по топям в виде призрачного светлячка, блуждающего огонька.

Ее голос дрогнул, но она неотрывно смотрела прямо мужу в глаза.

– Это ты хотел знать? – Она заморгала и вернулась к своим растениям, не замечая то, которое раздавила.

* * *

Хоффман держал кадавра в лакированном деревянном футляре, где раньше покоился маленький портативный микроскоп, – некой замене гроба. С того дня у печи он заглядывал в футляр несколько раз. Глаза мертвеца всегда были закрыты, не считая вчерашнего дня, когда Хоффман вернулся с требованием лимбоя: тогда глаза уставились на него с жесткого ложа.

Он готовился завернуть существо, когда слуга объявил, что по договоренности пришла миссис Клаузен. Хоффман совершенно забыл о проклятой истеричке и ее назойливости в связи с новым осмотром из-за очередной воображаемой болезни. Он вернулся в кабинет, где, улыбаясь, как птичка, сидела пухлая фрау.

– Дорогой доктор Хоффман, я так рада снова вас видеть – пусть даже из-за своего несчастного немощного тела.

Доктор улыбнулся и приготовился очаровать приставучую женщину, надеясь скорее спровадить ее подобру-поздорову.

– Это вам, – сказала она, поднося богато украшенный шелковый мешочек с резной шкатулкой внутри. – Это леденцы «Шанте», – без умолку трещала она, – из самого Штутгарта.

Он поблагодарил ее и начал консультацию, почти час подмывая и подтачивая ипохондрические потребности женщины. Наконец сбыв ее с рук, бросился в лабораторию, чтобы спеленать сверток. Опаздывая и торопясь, он суетился, разрываясь от любопытства. Новый голос лимбоя означал, что он может расширить эксперименты. Он надеялся снова увидеть ответ пропащих – в этот раз без того, чтобы страх туманил восприятие.

В рассеянной панике он потерял переноску существа и десять минут ползал под мебелью, заглядывал за книги и крутился, как шкодливый пес. Время выходило, и он знал, что Маклиш уже точит когти и теряет терпение. Возможно, он отнес сумку в соседнюю комнату, когда обследовал эту невыносимую женщину? Доктор метнулся через коридор и оглядел смотровую. Сумки не было, но был ее шелковый кошель. Он тут же отправил омерзительные сладости в мусорную корзину. Сверток идеально подошел к новому элегантному вместилищу.

Надсмотрщик стоял у казенного дома, горячась и раздражаясь. Доктор вяло махнул ему рукой от калитки, торопясь навстречу.

– Прости за опоздание, у меня был пациент.

Маклиш промолчал, но уставился на яркий шумный мешок, который Хоффман извлек из саквояжа, как салонный фокусник. С запинкой от неуместности он спросил: «Это оно?» Хоффман кивнул, и они вошли в ожидающее здание.

Внутри царила неподвижность, у стола их ожидал вестник.

– Тот, кто смотрит назад, – сказал он, уставившись на расшитый мешок.

Маклиш и Хоффман ничего не сказали, положив трофей на стол.

– Уходите, сегодня нам нужно одиночество.

– Так, минуточку… – вспылил Маклиш.

– Все в порядке, Уильям, – сказал доктор с надежной уверенностью в голосе, – пусть в этот раз будет так, как хотят они.

– Один час! – рявкнул надсмотрщик. – Только один час, потом мы вернемся.

Они не оглядывались, когда выходили из здания по коридору, вибрирующему от звука множества людей, спускающихся по лязгающим ступеням.

* * *

С едой что-то не так. Он уловил это еще на второй перемене блюд. Теперь он был на девятой, и все становилось только хуже. Crème de testicule[17]17

Крем из яичек (фр.).

[Закрыть] горчил – вязал рот и смущал. Почки были распухшими и кожистыми, а теперь и фуа-гра оставило по себе серное послевкусие. Француз ужинал с одним из своих случайных беспризорных компаньонов. Одно это уже было неслыханно: он всегда отсылал их перед тем, как принять ванну и в одиночестве одеться к ужину. Мальчишка закидывал еду в перемол челюстей, запивал переполненными бокалами любимого вина Француза. Плевался, когда говорил, высмеивал наружу целые комки изысканной кухни, напоминавшие теперь, в неграциозном полете над блестящей скатертью, не более чем коровью жвачку.

Следующая перемена была с душком кристаллов, которыми слуги отчищали фарфор в уборной. Француз начал давиться. Движение взбудоражило его, и он проснулся в сырой жиже из листьев и голых корней дерева, обозначивших его отчаяние. Сияющий стол и нежные свечи пропали; деревья дохнули сумерками. Захлестнул ужас, когда схватило понимание, что это не сон.

Француз поднялся и попытался собраться с мыслями, пока слезы наводнили глаза и душили захлебывающееся дыхание. Он бесцельно побрел прочь, желая бежать конкретно этого места, служившего напоминанием, – кошмарных деревьев, засвидетельствовавших его осознание приговора; ему нужно было избавиться от их насмешливого безразличия.

Едкое послевкусие оставалось во рту, пока он пробивался через прохладную мокрую листву. Он нашел углубление в одном из давно засохших дубов и заполз в его жесткие объятья, ломая плечами твердые грибы. Поворочался, чтобы усесться лицом наружу, с «дерринджером» в одной руке и маленьким походным ножом – в другой. Когда наконец прибыла ночь, он уже приготовился к ее атаке.

В лесу смеркалось, тени вытягивались в одну непрерывную форму. Мир вне дерева был не просто темным, но нескончаемо подвижным; там ползали синие пятна, матовые от густой черноты расстояния. Все скользило и шуршало, кралось и хлопало – в бесконечной пучине близости. Француз поднял руку перед носом, чтобы проверить старую пословицу. И правда – он ее не видел, – и все же эбонитовая жидкость в глазах чувствовала кружение всяческих существ в ужасающей досягаемости. К губам почти нашла дорогу молитва. Она началась в ледяном страхе сердца, в желудочках, побелевших от инея ожидания, и отправилась наружу, стала давлением – ветром в мясных парусах его легких. Взбираясь, прошелестела тенью по репетиции его голосовых связок в рот, на язык и губы, прежде чем ее придушила тонкая натянутая гаррота разума. Ни одно слово сердца не проходило через этот фронтир без его ведома; даже полому иссохшему дереву запрещено было слышать подобное лицемерие.

Когда в небе уже угадывался рассвет, Француз уснул. К утру его не потревожило ни одно существо и начала возвращаться смутная надежда. Возможно, он выживет? Возможно, глубоко внутри него запрятано какое-то богом данное понимание дикой природы. Многие великие путешественники недооценивали свой дар, пока не сталкивались с крайней нуждой; его изобретательный разум может быть способен на преодоление примитивных препон. В подобных испытаниях одерживали победу и более слабые создания.

Он уже почувствовал теплый прилив уверенности, как вдруг увидел свои сапоги. Это были сапоги ручной выделки из Марселя, для путешественников, – предназначенные, чтобы ниспровергать и покорять дикие земли. Ремешки на них кто-то съел, сгрыз, так что по сторонам от пожеванного кожаного языка остались только их корешки. Француз вскочил, чтобы оглядеть это безобразие, стирая утреннюю росу с глаз и лица. Та оказалась липкой и зловонной. Он взглянул на руку и упал, поняв, что это вовсе не роса, а слюна. Он промок в ней до нитки. Француз вскарабкался на ноги, стукаясь головой и коленями о грубые внутренности заскорузлого дуба, отчего его спешный уход запорошил дождь из сухого лишайника. Он выбрался из вертикальной расселины, хлопая по отсыревшей одежде и влажным волосам в жалкой попытке очиститься. Равнодушные сапоги стали разнузданными и свободными, сползали с возбужденных ног, так что Француз споткнулся о них на сырой колючей почве, хватавшейся за носки и голые щиколотки. Он вскрикнул, подскочил и поскользнулся, упав ничком в овраг, полный грязи и суровых камней, а «дерринджер» сам собою выпустил оглушающий горячий залп.

Так Француз и лежал, надеясь, что умер. Ничего в жизни не было хуже; его парижская квартира казалась несбыточным сном. Затем, под нескончаемый звон пистолета в ушах, он услышал голос Сейль Кора – далекий, но отчетливый.

– Сейль Кор! – отчаянно завыл он. – Сейль Кор! – звал снова и снова и наконец услышал отчетливый ответ.

– Не двигайтесь, эфенди! Просто зовите, и я приду.

Этим они занимались на протяжении часов, безуспешно. Иногда голос Сейль Кора казался дальше, терялся в чащах и изворотах бесконечных звериных троп леса. Два-три раза Француз слышал, как в гуще стволов и листвы что-то движется, но это было не спасение; вероятнее, то кралась погибель, с недавним вкусом его тела в дыхании. Он вырвал перезаряженный «дерринджер» из кармана и развернулся полным кругом. И тут увидел. Далеко в деревьях за ним наблюдало сгорбленное серое существо. Он не мог разобрать его форму; она даже могла быть человеческой. За спиной Француза треснула ветка, и он крутнулся в противоположном направлении.

– Эфенди!

К нему шел Сейль Кор, раздвигая листья с целеустремленной грацией.

Француз заспешил к высокой фигуре и охватил ее руками, разрыдался, сотрясаясь всем расфуфыренным крошечным телом под защитой тихого черного человека. Он спасен. Потом он вспомнил о следившей за ним твари и распутался, оглянулся посмотреть, там ли она. Та отодвинулась чуть дальше, в тень, но все еще следила за ними. Француз вцепился в Сейль Кора одной рукой, а второй показал:

– Ты видишь?

– Да, но жалею об этом.

– Что это?

Долгая пауза, пока Сейль Кор снова провел рукой над головой. Создание вышло на яркий просвет. Оно напоминало человека. Кожа его была серая и морщинистая, как у примата без шерсти. В наблюдении за ними оно оставалось неподвижным.

– Что это? – спросил Француз вновь.

– Боюсь, это Адам, – отвечал Сейль Кор.

Француз отрывисто кхекнул, из него против воли вырвался смешок. Нервный выплеск испугал создание, умчавшееся в листву.

– Адам? – спросил Француз; звук смеха еще не просох во рту.

Сейль Кор, чьи глаза с опущенными уголками были полны раскаяния, не подал ни звука.

– Сейль Кор?

Ответа так и не было.

– Сейль Кор, это едва ли человек. Как оно может быть Адамом? Адаму сейчас должно быть несколько тысяч лет.

– В Библии сказано, что Адам умер, – ответил Сейль Кор. – Даже сказано, что из дерева, посаженного на его могиле, вырублен истинный крест. – Он взглянул в деревья и двинулся прочь от места встречи. – Нам надо идти. Мы зашли слишком далеко.

Француз пытался успевать за ним, но замешкался из-за пожеванных сапог, наскоро натянув их и стараясь удерживать подвернутыми пальцами ног.

– Пожалуйста, подожди! – позвал он.

Сейль Кор остановился, не оборачиваясь к шаркающему денди. Когда Француз приблизился, он возобновил шаг, не подав ни слова, ни знака, что они вместе. Шел он достаточно медленно, чтобы Француз не отставал. Похоже, Сейль Кор знал, где они и куда идут. После долгих неловких мгновений и нескольких поворотов они вышли на широкую тропу. В новом пространстве часть напряжения между ними мало-помалу разряжалась, и наконец вопросы Француза неуправляемо всплыли к поверхности.

– Прошу, Сейль Кор, расскажи мне еще, – заклинал он. – Заверяю, теперь я послушаю, – он заискивающе смотрел на проводника, который смерил его ровным взглядом, прежде чем медленно заговорить.

– Есть разные Библии с разными историями. В этих краях знают истину. Адама так и не простили; его сыны и дочери покинули это место и населили мир. Он ждал Бога, ждал прощения, ждал, пока отрастет ребро. Но устал ждать и ушел обратно в лес. Ангелы, охранявшие древо, простили его, потому что в этом священном месте ему больше нечего было делать. Но в его отсутствие Бог забыл Адама, и так он остался один. С каждым веком он сбрасывает очередную шкуру человечности, шелушится через стадии животного к праху. Вот что я читал тебе, когда ты ушел.

В голосе Сейль Кора звучало настоящее разочарование, и впервые Француз осознал, что его приязнь к молодому человеку была взаимна. Вся эта ерунда об Эдеме – его способ сблизиться.

– Раньше я не понимал, – сказал Француз. – Простишь ли ты меня и расскажешь ли еще о своей чудесной книге?

Сейль Кор повернулся, заглянув вглубь своего спутника.

– Тебе нужно многому научиться, – сказал он, медленно улыбаясь, – и я научу тебя. Но мы должны быстрей покинуть это место.

Француз принял протянутую руку, и вместе они двинулись через мерцающую листву.

* * *

Ровно через час они вернулись. В зале было пусто и тихо. Глаза существа, к счастью, оставались закрытыми.

– Все в порядке, – сказал Хоффман, – они успокоились. Заберем ребенка и запрем дом.

Маклиш кивнул, но выглядел озадаченным.

– Где мешок? – спросил он, обшаривая глазами комнату.

– О боже, опять! – простонал Хоффман, заглядывая под стол.

– Это они его забрали, да? – вскрикнул Маклиш. – Эти безмозглые сволочи прибрали мешок!

Этот человек не слыл хохмачом, и его смех, извергнувшись, пока коридоры прислушивались в сосредоточенном удивлении, прозвучал странно – как-то твердо и пыльно.

На столе остался клок ткани, и доктор накрыл его углом лицо маленького существа, а из остального соорудил слабую перевязь. Мысль о том, что лимбоя лелеют такой аляповатый и женственный мешок, казалась невероятно комичной, и они уходили в легкой истерике – надсмотрщик никак не мог унять смех.

Доктор был прав. Лимбоя успокоились, работали в лесу с еще большим рвением. Всё как будто вернулось в норму – в этой несравнимо ненормальной ситуации. А потом объявили о пропаже миссис Клаузен.

Слухи прибыли незадолго до полиции. Ее ипохондрический визит к доктору состоялся за два дня до исчезновения – она оставила дом и слуг без денег или объяснений. Офицеры ди крипо[18]18

Kripo, от Kriminalpolizei – криминальная полиция (нем.).

[Закрыть] предоставили доктору подробности, а он в ответ – еще больше: кисты, мигрени, утробные боли, ночная потливость; варикозные вены, геморрой, аллергические расстройства; опухоли в груди, газы и все прочие симптомы, которые ему предлагалось исследовать в последние годы. Он показывал карты и медицинские записи, и они ушли удовлетворенными, но без новых зацепок. Он сел в кабинете, пока под ложечкой сосало что-то черное. У его кровожадного ужаса было воплощение – причем ярко расшитое.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.