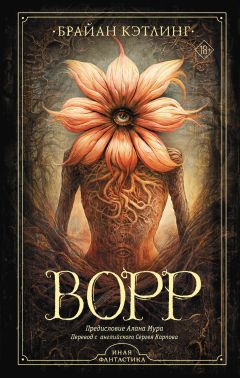

Текст книги "Ворр"

Автор книги: Брайан Кэтлинг

Жанр: Героическая фантастика, Фантастика

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 15 (всего у книги 28 страниц)

– Веточки, – сказал старик-священник смотрителю леса. – Веточки и листья. Тропинка из них, от отверстия в стене до места, где они стояли. Все невидимые, а значит, они снова выходили из Ворра.

Сидрус вдумчиво созерцал старика. Он и его братия – все названные Сидрусом в честь центуриона, который спас «Сефер Га-Яшар»[19]19

Имеется в виду «Книга праведного», одна из древнейших еврейских книг, давно утраченная. Предполагается, что это был сборник героических поэм и гимнов, составленных в раннеизраильскую эпоху. О ней два раза упоминается в Библии. В 1625 году в Венеции был издан сборник апокрифов на темы Библейской истории от Адама до Судей под названием «Сефер Га-Яшар». В предисловии к книге говорилось, что исходная анонимная рукопись была спасена из Иерусалима во время разрушения Второго храма в ходе Первой иудейской войны.

[Закрыть] от гибели в руинах Иерусалима, – начинались ученым ответвлением на расколотом древе Тувалкаина[20]20

Тувалкаин, или Тубал-каин, – потомок Каина, упомянутый в Библии первый мастер и кузнец по металлу, «тот, кто усовершенствовал орудия Каина».

[Закрыть]. Где-то в течение своей запутанной истории оно скрестилось с богохульными заветами Еноха и Лилит и породило жреческий орден, который теперь истово представлял Сидрус. Он исполнял полномочия Хранителя лесных границ – такая позиция ответственного фанатизма пришлась ему впору.

Отношения стража и священника были не самыми простыми: многое из того, во что они верили и за что стояли, противоречило друг другу. Также не стоило сбрасывать со счетов проблему с лицом Сидруса: старый священник многие годы старался не смотреть на него прямо. Однако их объединяло необходимое дело по охране святости леса.

– Разве «невидимы» – не противоречие? – сказал Сидрус в ответ на реплику старика. – Предпочитаю говорить о них «визуально отсутствующие».

– Отсутствующие Былые, – промурлыкал Лютхен, безо всякого намека на юмор.

– Все та же старая беда с внешностью, – сказал Сидрус с усталым тоном. – Они не держат свою форму вне времени леса, ибо оно является той самой субстанцией, что их скрепляет; за пределами Ворра их кромсают задержки в подобии.

– Что ж, их раздельности здесь не место, – сказал Лютхен, – и нельзя позволять им уносить наши причины и следствия обратно с собой в Ворр, – он обреченно взглянул на лесного стража. Ничего не поделать: жизнь необходимо сохранить в ее текущем состоянии, а для этого необходимо принять меры.

Они сконструировали обманчиво простую западню. Из обшитой панелями стены, где висела репродукция Доре, вырезали квадратную секцию. Затем ее же посадили на длинное вертикальное веретено, для свободного вращения, а к вершине веретена, сразу над одной из закрепляющих скоб в форме буквы «U», приделали деревянное колесико. Колесо то обмотали крепкой тонкой нитью, уходящей во двор. Сидрус сделал к репродукции мелкие грубые копии на бумаге. Их он разложил до самого леса – до места, где в первый раз скрылись Былые. Сырость и солнце изведут картины в три дня, но – на что и возлагалась надежда – не раньше, чем один из них уловит запах и вспомнит об их более крупной, более яркой версии. Дальнейшее было вопросом ожидания.

Они просидели в тишине четыре ночи – молодой священник старался держать глаза открытыми и не смотреть на белый перекошенный лик еретика у своего плеча. Старый священник предупредил его о требованиях ночи – он заверил ученика, что это испытание силы и веры. Молодой человек дрожал в лунном свете, стараясь не пялиться на аномалию под боком, и никак не мог решить, о чем именно говорил отец Лютхен: о поимке Былых или о самом зловредном страже.

На пятую ночь ожидания молодой священник заметил движение между деревьями и поспешил рассказать Сидрусу и Лютхену, которые быстро направились на двор, чтобы взяться за нитку.

Через миг у протертой расщелины в стене раздался тихий скрежет, послышался шорох от проникновения. Они прождали десять минут, и тогда – очень аккуратно – хранитель потянул за нитку. После паузы и небольшого усилия деревянная панель с висящей картиной повернулась лицом наружу. В деревянном строении тут же раздался шелест, словно животные бежали через лес в грозу. Через некоторое время все утихло. Трое мужчин задержали дыхание: снаружи послышалось слабое движение, и они верно рассудили, что Былые где-то рядом. Картина слегка покачивалась под прикосновениями недоступной взору силы. Лютхен кивнул Сидрусу, тот снова дернул за нитку. Панель повернулась вокруг своей оси, картина снова заглянула в часовню. Шорох стал неистовым, но без полого резонанса веса или размера. Он удалился от трех человек, когда его источники вернулись внутрь церкви. Процесс повторялся весь следующий час. В какой-то момент, когда эфирные существа снова оказались внутри, молодой священник начал хихикать. Лютхен строго цыкнул на него.

– Это не игры, – сказал он. Юнец вернулся к неуловимому балансу самообладания, угрюмый из-за порицания наставника.

На последнем повороте, когда изображение смотрело наружу, Сидрус выскочил и сорвал его с гвоздя. Он беззвучно сбежал в дальний конец двора и бросил репродукцию в раме на кострище из старой растопки. Когда он вернулся к спутникам, от его одежды разило керосином.

Былые выбрались быстрее, чем раньше; возможно, они учились. Что маловероятно – их разум был той же непроницаемой субстанцией, что и напитанная губка, – но все же панель они как будто нашли в более краткий срок. От ее пустоты их хватили судороги. Они скрежетали кругами в ее поисках; люди слышали, как один вернулся внутрь. Лютхен знал, что они с Сидрусом увидят все это через час или два, – это и кое-что похуже. Надо будет напомнить себе предупредить мальчишку и не дать ему лицезреть горение, отделение визуального существования; задержка во времени – тревожный феномен, особенно в таком акте, как сегодняшнее очищение.

В дровах начался переполох.

– Нашли, – прошептал Лютхен.

Шум становился громче, все больше и больше дров сыпалось на землю под их скрытым весом.

– Они лезут, сейчас!

Сидрус достал из теней бутылку и запалил тряпку, которой было закупорено горлышко. Бросился к костру и швырнул бутылку со всей силы на вязанку. Великий взрыв огня взвыл по сухому дереву. Его ревом озарило весь двор.

– Отвернись! Не смотри! – приказал молодому священнику Лютхен.

В быстром огне виделись медленные движения; ковыляние, заторможенное барахтанье. Дерево проваливалось в густой дым; картина упала, съежилась в хрустящий комок.

Они с трепетом наблюдали, как в сердце огня разгорается еще более великое сияние; кислород всасывался в его омут и становился кричащим добела ядром. Много минут спустя все рухнуло в высокую кучу яркого угля и мерцающего пепла. Дым пах странно: удушающий аммиак со сладкой корицей, сандаловое дерево с можжевельником и апельсинами, с горьким оттенком, как от жареных ракушек.

– Все кончено? – спросил Лютхен.

Сидрус осторожно выступил вперед. Теперь костер уполовинился в высоте. Он подергивался и трещал в громкой пальбе, из его центра излучалось медленное вращение. Сидрус оглянулся на Лютхена и показал головой. Поднес правую руку к губам в знак тишины, и старик наклонился к юнцу, все еще не глядевшему на пламя, и зашептал на ухо. Тот встал, и священник показал ему прочь от горячих подвижных углей. Над жаром как будто сгущалось иссиня-дымчатое марево.

– Смотри, оживление, нимбы, – сказал Сидрус в возбуждении, от которого его лицо еще более обезобразилось. – Истекает газ их жизни.

Час спустя оба взяли спрятанные поблизости инструменты на длинных рукоятках. Они бередили угли и белое больное дерево в поисках чего-нибудь крупнее или живее. Нашли только одну частицу, которая из-за пепельного покрытия приобрела видимость наличия. Это оказалось куском бедра и голени; шаровидный сустав обнажился и ходил, двигался в саже, культя бесцельно указывала к небу. Нашлись и другие, мелкие намеки на тела, но было трудно понять, что именно они видели, – таким неподступным оставался жар от костра; глаза резало, отчего клирики закрывали лица, то и дело отворачиваясь от ряби температуры.

Когда огонь начал медленно терять в силе, они принялись грести остывающие угли, разламывая все крупнее кулака и низводя древесину и Былых в плоский тлеющий ковер праха.

Покончив с делом, они быстро расстались, не желая быть вместе, когда в голове проиграется визуальная запись сожжения. Это будет неизбежным кошмаром – видеть, как на внутренние поверхности век проецируются корчи и крики; навлечь это на посторонних или собратьев – только умножить ужас, спровоцировать тошнотворную реакцию, испытывать которую не должен никто: они избрали сохранить этот кошмар в одиночестве.

Молодой священник, вернувшись со своей границы исключения, был тих и холоден подле старика, стоявшего в напряжении, с побелевшими губами.

– Отец, – сказал юнец с превеликой осторожностью. – Отец, не грех ли это? То, что мы совершили?

Вопрос помог Лютхену – дал материю для сопротивления, твердую почву под ногами:

– Эти неправедные создания принесли в наш мир безумие и страх. Им не полагалось разделять одно время с людьми. Наш труд – Божий, и боль его будет написана в шрамах, которые я понесу с удовлетворением и скромной гордостью до самого Судного дня.

Молодой священник сохранял молчание и неподвижность, трогаясь с места только по приказам Лютхена. Он привязал старика к стулу в ризнице, разложив на деревянном полу сутаны и старые молельные подушки, чтобы смягчить удар на случай судорог. Когда все было готово, он ушел со строгим наказом не возвращаться до полуночи и не входить в комнату, что бы он ни услышал.

Сидрус же выпил шесть стаканов абсента и спустился в подвал собственного жилища. В кромешной тьме погреба он встретится со зрением на собственных условиях и вырвет какую-нибудь силу из своего ужаса, чтобы использовать себе на пользу. Его не могли осквернить ни один поступок или преступление. Таков был обычай и долг его клана – выдаивать жестокость и страх из своих благодеяний; и какая-то его частица любовалась мерзостью, что готовилась взорваться в голове. Он вцепился в железное кольцо в стене и приготовился к видениям. Долго ждать не пришлось.

* * *

После расправы над Ларкинсом, изнурительной смерти вероломной жены и отчуждения сына Мейбридж решил вернуться в глушь и больше не отвлекаться от дикой земли и далеких возвышенных небес. Их и стоило держаться вместо того, чтобы искушаться тщеславными надеждами семьи и богатства: он знал, что того бы советовал и лондонский доктор. Мейбридж впустую растратил любовь и деньги; эта ошибка больше не повторится. Он оправдывал свою слабость подкошенным здоровьем и инфантильными желаниями, которые матери прививают всем мужчинам; верой, что брак с доброй женщиной и создание своего дома – солидное и окончательное достижение зрелости. Он никогда и не тяготел к этой цели по-настоящему – только к слабому ее побочному эффекту в виде респектабельности. Он всегда осознавал свою инаковость – как и мать, которая всегда больше любила его младшего брата.

Но он хотя бы попытался доверить свое худосочное безнадежное сердце женщине – пусть и жирной женщине, которая растоптала его на заляпанном ложе измены. Теперь он понимал, что говорил славный хирург о его травме и как люди могут вызвать ее воспаление. Это уже упоминалось в суде: как раскрылись язвы его разума, воспалившись от ее коварства, ее лжи и неверности, бежавших, словно лава, горячая соль, аммиак, слезы; как она ссала ему в рану своими плодовитыми жидкостями. Он должен был закрыться навсегда и не позволять другим теребить его внутренности или нарушать чистую черепную герметичность мечты. Он покончил с близостью и с прорастающей в ней гнильцой.

Мейбридж принял решение больше не становиться человеком, описанным в том зале суда: «заблудшим животным, бездумным и безумным». Те, кто знал его – друзья, соседи, даже слуги, – рассказывали о припадках; о нечленораздельном лепете, о глазах, лезущих из орбит, об отваливающейся челюсти; его устрашающем лике, истерзанном и дрожащем, ужасной бледности, проглатывающей все человеческое в нем, тогда как дыхание прерывалось и рвалось, пахло мерзко и зубасто. Говорили, в какой-то момент на слушаниях его хватил такой приступ, его лик стал столь страшным, что клерк был вынужден заломить яростно жестикулирующие руки подсудимого и спрятать отвратительные исковерканные черты под платком, пока присяжные покидали помещение, причем некоторые – в слезах, а судья объявил перерыв на полчаса, нуждаясь в утешении крепкого бурбона. Мейбридж так и не узнал, зачем они плели эту ложь, но отчего-то она помогла всем увидеть его правоту.

Когда он вышел из здания суда свободным человеком навстречу радостной толпе, это стало освященным перерождением. Друзья и незнакомцы обнимали его, помогали доплестись до дома; всего через несколько шагов он услышал белые загробные голоса поющего круга и тогда начал понимать значение Пляски Духов. Он замедлился и, слабый в руках доброхотов, вывернулся, чтобы оглянуться на толпу у основания лестницы суда – люди гомонили и ликовали, собирали шляпы с пыльной улицы, куда те приземлились всего секундами ранее, – с праздничного и временного места упокоения после полета в честь его триумфа.

* * *

Тем днем солнце было пылким, а лысый утес выступал из великой массы леса; как скит на мифологической картине, он сиял бледным золотом на фоне зелени и черноты деревьев. Небеса были героически-синими, с широкими клубящимися белыми облаками, которые на легком ветерке как будто двигались во всех направлениях.

Лучник карабкался по изломанной местности второй день, когда нашел пещеру, хотя слово «нашел» здесь несколько неуместно; его привлекло к ней каким-то неуправляемым магнетизмом, который как будто подправлял каждый шаг; к щели в скале его кренила та слабая сила, что поверяет каждую звезду и клетку.

Он подтянулся на последний уступ и изучил ландшафт по всех направлениях: Ворр как будто длился вечно. Лучник отер пот с глаз и вошел в устье пещеры, оглушающей прохладой. Свет, проникающий в расщелины в высоком потолке, придавал ей церковную атмосферу, предполагающую святость и покой. Лучника одолело ощущение, что он уже был здесь; он знал это место. Затем в руках шелохнулся лук. Сперва Лучник думал, что его задел порыв ветра, но тот шелохнулся вновь – дрожал, как палка лозоходца, вынюхивающая воду.

Он сбросил все свое добро на пол и твердо сжал лук обеими руками. Необъяснимое движение вело его крохотными тиками, бегущими вдоль всей длины оружия, – тиками, что слились и стали тягой. Он углубился в пещеру. Лук направил растущее возбуждение к концу третьего чертога. Там оказалось нужное место, как будто отмеченное валуном. Лучник смахнул с камня пыль и нанесенные ветром сучья и охнул при виде пиктографии, грубо высеченной на поверхности: полукруг, пронзенный посередине тонкой заостренной черточкой: лук и стрела.

Он откатил камень и принялся копать, скрести утрамбованную землю руками и большим ножом с пояса. Через двадцать минут, на глубине в локоть, он наткнулся на твердое. Разметал землю, обнажив тяжелый деревянный ларец. С немалыми трудностями высвободил его из тугой каменистой почвы и согнулся ради нескольких глотков воздуха, прежде чем поддеть крышку. Та подчинилась и обнажила тяжелый сверток и накарябанную записку. Строки вывела знакомая рука. Они гласили:

Ты и я – Питер Уильямс. Моя память уже на исходе, так что я пишу эти слова под диктовку Эсте. Ты найдешь это после того, как она умрет и станет луком в твоей руке. Ты возвращаешься туда, откуда пришел, на другую сторону Ворра. Сейчас ты на полпути. Многие попытаются тебя остановить; некоторые попытаются забрать твою жизнь. Будь бдителен и умен. С нами идет только Эсте, только ей можно доверять. Она вывела меня из края войны, когда пролилась кровь. Год мы прожили в этой пещере, а затем ушли начать новую жизнь. Это был рай, но в преддверии ада. Она видела все и видела наше место во всем. Твое возвращенье уравновесит мертвецов, что последуют затем. Эсте шлет свою любовь из нашего времени – тебе и себе нынешней. Я же оставляю гостинец из прошлого – дракона, что остановит некоторых чудовищ, и воспоминание из деревни, что позволит тебе издали слышать нас и других.

Бог в помощь.

Ты.

Он долго таращился на бумагу, а потом его пробила дрожь. Воздух в пещере словно бы перенял волнение, так что все, кроме письма, дрожало размытым пятном. В шоке Лучника боролось что-то вроде ярости и ступора, и глаза закрылись, чтобы видеть, как друг друга рвут и когтят его крайности. Тело охватила судорога, мышцы затвердели, словно противясь возмущению вокруг и внутри него. Уже наставала точка перелома, когда раздался звук: емкий, сухой, словно звон расколотого колокола. Он раз отдался в пещере и заземлил смятение Лучника. Все надорванное время проглотил идеальный покой. В молочной неподвижности Лучник обернулся на расколотый ларец – теперь не более чем гнездо щепок.

Лучник выпустил письмо из рук и подошел к источнику звука, согнувшись над содержимым ларца. Взял из обломков тяжелый сверток коричневой промасленной бумаги, и что-то зацепилось за него и упало к ногам, как мертвая пташка. Он отложил пакет и поднял две половинки кокосовой скорлупы, соединенные изломанным изогнутым суком и скрученной лозой. Одна из половинок распалась; он поднес к уху вторую, пока у запястья болталась лоза. Пещеру наполнил полый шорох абсолютного далекого моря; в ракушечной белизне перешептывались голоса.

Он осторожно отложил устройство и поднял тяжелый сверток. Развернув бумагу, ощутил в ладони успокаивающую тяжесть «Марса Фэрфакса»; без памяти или причины почувствовал, как весомое наличие пистолета утверждает его в другом, далеком времени и месте.

Той ночью он спал в пещере, смятенный, но согретый. Он надеялся, какая-то их частичка просочится из камня, дабы объять свои нынешние инкарнации. Он спал с Эсте в одной руке и с письмом в другой, с пистолетом и кокосом по бокам от головы. Спал, зная, что всё в его жизни – загадка и что, похоже, его единственная цель – пройти через Ворр. Водоем памяти словно бы тянулся в жажде к письму, но черпак был меньше синапса и плескалось в нем одно-единственное слово: Одинизуильямсов.

* * *

Его срок в глуши подходил к концу. Его труд и скитания из сплетни стали легендой. После стольких лет слава о нем разошлась по городам и весям. Его темами и промежуточными ступенями были скалы и здания. Он пользовался объективами, которые вымеряли выдержку и отказывали человеческому присутствию – парадоксальная лестница к зрительным ловушкам движения. Ему шли новые и необычные заказы, и потребовался единый адрес, чтобы стать доступным для всех.

В отсутствие Мейбриджа технические процессы эволюционировали, и это возбудило его изобретательный разум. Вновь он вернулся в города, прочистив свои затворы для людей. Вновь усек и завил свое имя, придавая ему уникальность; открыл свой храм объективов, и ручеек любопытства обратился в наплыв интереса.

Его эксперименты по запечатлению движений животных захватили воображение публики. Великий успех зиждился на пари: Леланд Стэнфорд, принц Висконсина, желал доказательства, что кони летают – что в галопе они парят в воздухе, скачут через пространство, лишаясь копытами всякого контакта с землей. Делом Мейбриджа было уловить эту моментальную истину, и его богатый покровитель расщедрился на деньги и время.

Мейбриджа наперебой зазывали научные учреждения. В Лондон он вернулся триумфатором. Он уже был не Маггриджем, сыном углеторговца, или Майрбриджем[21]21

Mirebridge – букв. «мост через болото».

[Закрыть] – именем, преодолевающим топи, – пустым человеком с надтреснутой головой, прятавшимся в колониях, а Мейбриджем, ученым и творцом. Лондон дарил ему хвалу, а он давал ему лекции. Разумеется, слал он приглашения и хирургу, Галлу, но ни разу не получил ответа. Он искал его глазами среди слушателей на бесчисленных приемах, но ни разу не был вознагражден появлением. Мейбриджу хотелось показать великому человеку, что он исцелился, успешно. Хирург заглянул в него глубоко; он предсказал беду от человеческой близости; возможно, даже заметил в этом своем крутящемся инструменте убийство, и фотографу было не по себе от дисбаланса их отношений. Он хотел показать Галлу, кем стал.

Однажды, забирая из мастерской в Кларкенуэлле новую партию заказных линз, он подчинился импульсу и перебрался через Темзу в расширяющуюся больницу у Лондонского моста. Такси высадило его у больших железных ворот, и он мигом нашел привратника.

– Вам известно, работает ли еще здесь доктор Галл? – спросил Мейбридж.

– Сэр Уильям? – сказал привратник, и Мейбридж был впечатлен, хотя и не вполне удивлен: рано или поздно так отмечают всех выдающихся людей. – Он сегодня здесь, сэр. Дает лекцию в северном театре.

Привратник указал дорогу, и Мейбридж поспешил, не желая упустить момент. Он уже выбился из дыхания, когда добрался до вершины долгого пролета каменной лестницы, забитой студентами, съехавшимися со всего света. На последнем марше лестница сужалась и шумно сменялась деревом, приводя к высокой двери. Миг Мейбридж прислушивался, потом тихо ее приоткрыл и проскользнул – уже с цилиндром в руке.

Он оказался в конце крутобокого анатомического театра, где шестиэтажная аудитория сужалась к фокальному пространству в центре. На каждом полукруглом ряду толпилась благодарная публика, что тянулась вперед, в направлении голоса, в котором он узнал Галла. Мейбридж протиснулся в задний ряд студентов, расступившихся перед его благородной персоной. Только железный поручень не давал им повалиться кубарем, как рухнувшему свадебному торту.

Галл постарел. Он стал грузнее и квадратнее, чем помнил Мейбридж, с солидным авторитетом, укорененным в зычном и выразительном голосе. Но, возможно, все эти качества выделялись лишь в контрасте с существом, что стояло подле. Мейбридж видел множество человеческих форм, но ничего подобного этому – явно не вживую. Ее возраст не угадывался – Мейбридж полагал его от двадцати до двадцати пяти. Она была того же роста, что и кряжистый хирург, но лишь четверти его ширины. Она стояла рядом с Галлом голой; под бледной фарфоровой кожей проглядывали все кости – живой скелет. На хрупком стане не существовало ни унции жира; мышцы не могли быть толще бумаги.

– Состояние Алисы возникло шестнадцать месяцев назад и продолжится до самого очевидного завершения. Верно, Алиса? – сказал Галл, повернувшись к пигалице.

Алиса кивнула, и в темных орбитах моргнули большие глаза.

– Ее состояние, которое я открыл недавно, до этого момента не признавалось наукой. Подобные Алисе умирали без диагноза. По большей части их не осматривал врач, а семьи полагали, что они страдают от истощения. Алиса, господа, – типичный представитель больных, происходящих из высшего и среднего класса. Тогда как бедным тяжело найти пропитание для жизни, корни этой болезни лежат в избытке. Голод, как нам всем известно, ежедневный спутник низов, многочисленных в этом городе, но, господа, перед нами не болезнь тела; это расстройство разума. Алиса не ест по своей воле. Разум держит перед ее глазами картину, противоположную истине; не просто негатив, но физическое, трехмерное искажение реальности.

Затем Галл посвятил собравшихся в историю случая и более подробные медицинские наблюдения. Мейбридж следил с всевозрастающим увлечением, находя съеживающий голод этой женщины в конце рухнувшей перспективы зала гипнотизирующим. Он задумался о создании такого помещения, о способах сфотографировать целую толпу – или стадо, или гарем – подобных усохших красавиц.

На лестнице снаружи он дождался, пока доброго доктора оставят в покое последние жадные студенты. Двое никак не успокаивались и следовали за каждым движением Галла. Не в силах больше ждать, он вступил в узкое пространство фокуса, где ранее выставлялась Алиса. Мейбридж надеялся быть узнанным, но Галл посмотрел на него пустым и дружелюбным взглядом. Студент прервался и уступил перед странностью этого возбужденного вторжения.

– Доктор Галл – э-э, то есть сэр Уильям, позвольте занять несколько минут вашего времени?

Галл, вскинувшись при звуке голоса, пригляделся и вопросил:

– Мистер Майрберн?

– Да! Мейбридж! – энергично отвечал фотограф.

Доктор распрощался со студентами и повел Мейбриджа во впечатляющий кабинет – куда больше башенки, которую занимал ранее.

– Как вы, сэр? – спросил Галл, указывая на кресло.

– О, замечательно, благодарю, я поживаю замечательно.

– А ваше здоровье?

– С нашей последней встречи значительно выправилось. В прошлом случались нервические приступы, но я крепну с каждым днем. Ваш совет сослужил мне большую службу.

– Славно, славно, – ответил Галл, на самом деле не зная, зачем пришел этот человек, напоминавший бешеного пророка.

Мейбридж увидел это и объяснился:

– В качестве благодарности я принес вам некоторые мои фотографии, – он взял небольшое портфолио у своего кресла, развязал узел и раскрыл на массивном столе.

– Очень любезно с вашей стороны, – сказал искренне удивленный Галл.

Мейбридж принес коллекцию из десяти отпечатков, на пяти из которых были дикие края, куда Галл советовал отправиться ему столько лет назад. Он раскинул снимки на величественном столе из красного дерева и отступил, чтобы не мешать доктору.

Галл проигнорировал грандиозные виды Йосемитской долины, панорамы Сан-Франциско, ледяные горы Аляски. Даже не взглянул на бегущую лошадь – самую знаменитую работу Мейбриджа. Взамен вперился в четыре других, более разнообразных снимка, задвинув мастерские пейзажные работы в сторону.

– Что это? – пробормотал он с нескрываемым восторгом. На столе лежало изображение древнего жертвенного камня с посещения Гватемалы, фотоотпечаток Пляски Духов и еще один – с двумя шаманами шошонов, из того же периода. Последним изображением был композит фаз солнечного затмения. Галл любовался и цокал языком, желал знать их точную историю и смысл. По вопросам стало очевидно, что у него нет ни малейшего интереса к художественному таланту или техническому исполнению; его интересовали только субъекты фотографий. Он придвинул к себе четыре изображения.

– Можно их оставить? – спросил он.

– Они все ваши, – ответил обескураженный фотограф.

– Замечательно! – сказал доктор сам себе. Он как будто совершенно позабыл о Мейбридже. – Только взгляните на напряженность этих лиц; такие люди способны на все! – сказал он, словно беседовал с самими фотографиями. – Поистине замечательно!

– Я думал, возможно, мои фотографии могут помочь вашим пациентам? – спросил Мейбридж.

– Что? Простите, что вы сказали?

– Я только думал, сэр Уильям, не могут ли мои фотографии быть полезны вашим пациентам?

– Как? – настороженно спросил Галл.

– Если у пациентов вроде той, что мы видели сегодня, будет настоящее изображение самих себя, не могли бы они, быть может, сличить его с собственными превратными представлениями и найти исцеление в истине фотографии?

Галл на миг задумался.

– Не сработает – я пытался давать им зеркала, но они смотрят на них не так, как мы. Фотография ничем не лучше, – ответил он пренебрежительно.

Мейбридж сник от такого очевидного сравнения; неужели его предложение недостойно большего внимания?

– Вам доводилось слышать, чем занимается Шарко в Париже? – спросил Галл.

Имя показалось знакомым. Мейбридж покопался в памяти, но Галл не замечал его размышлений и продолжил речь:

– Он клинический врач, как и я: старая добрая анатомия, механика тела. Но, как и я, он переходит к машинерии души, невидимой материи, которой не пустить кровь и не наложить шов, – возможно, к истинному центру хворей и здоровья. В этом году он открывает новую кафедру, чтобы исследовать то, что нельзя увидеть: скрытые импульсы тела. В этом я ему завидую. У нас обоих есть личные отделения, но это нечто совершенно иное. Будь я на двадцать лет моложе, я бы тоже забросил скальпели и целиком окунулся в хирургию разума.

Мейбридж несколько смешался и промолчал.

– Так или иначе, рассказываю я вам об этом потому, что он пользуется фотографией – не просто для того, чтобы снимать пациентов, но и для терапии. Не имею представления, как это устроено, но один из наших младших врачей был там в прошлом году и видел, чем они занимаются. Вам стоит съездить и взглянуть самолично.

Все это начинало походить на сомнительные выдумки, которым Мейбридж не доверял всей душой, и ситуацию только усугубляло французское происхождение инновации; его недоверие к утверждениям французов было многолетним и врожденным – он часто находил их весьма преувеличенными, как будто во Франции естественная граница между фактом и вымыслом куда более размыта. Даже Маре[22]22

Этьен-Жюль Маре (1830–1904) – французский физиолог и изобретатель, президент французской Академии наук. Помимо медицинских наук интересовался фотографией, ему принадлежит сам термин «хронофотографии», а также он, независимо от Мейбриджа, разработал хронофотографический аппарат и фоторужье, предназначенные для изучения движений животных и птиц.

[Закрыть], с которым он обменивался многими идеями, обладал фантазерским складом ума, больше заинтересованным эстетикой машин, нежели их предположительным прикладным результатом.

Внезапно он понял, где раньше слышал имя Шарко.

– Да, Сальпетриер! – воскликнул он с облегчением, довольный, что может подтвердить свое знание. – Парижская академическая клиника.

Хозяин уделил ему странный взгляд.

– Да, именно. Вам стоит съездить, – сказал Галл, закрыв тему.

Мейбридж осознал, что ему не умаслить Галла, доктор не покажет ему свои личные палаты. Он впервые понял, что Галл не питал к нему настоящего интереса. Интерес хирурга разжигал лишь недуг, а не человек, который его в себе носил. Галлу хотелось испытать и исправить новые инструменты, чтобы переделывать человека. Сама личность в его поисках была побочной и расходной материей. Когда эта мысль снизошла на Мейбриджа, он взглянул на своего хозяина, но тот уже снова всматривался в фотографию Пляски Духов.

– Замечательно; какова сила воли.

– Как у этой несчастной женщины, – сказал Мейбридж.

– Да! Точно так! – сказал Галл, пока в его солидном неподвижном теле скакала энергия жилистого человечка. – Настрой этого жалкого существа, вера в свои убеждения, вплоть до самой смерти. А ведь у меня есть и другие, демонстрирующие еще большую ненасытность, – он показал на шамана. – Сфокусировать бы эту волю точно так же и очинить бы знанием… что ж, тогда у нас был бы инструмент, чтобы препарировать и восстановить душу любого человека. Я бы запустил руки в их головы и сердца и исправил бы все.

Мейбридж молча кивнул.

На улице настал «лондонский особый»[23]23

Тлетворный туман, что иногда сгущается от копоти и сернистого ангидрида и становится зеленовато-черным смогом (прим. автора).

[Закрыть] – густой и всепожирающий туман, сглотнувший свет и измерения, тасовавший размытые звуки города. Стоя в зябкой серой сырости, Мейбридж осознал, что Галл ничего не сказал об отпечатке с затмением, хотя во время беседы неоднократно его касался.

Он попытался найти кэб в сумятице приглушенных теней и звуков, но тщетно, – и тогда понял, что заблудился. Остался единственный способ вернуться домой: расспросить первого попавшегося прохожего. Снова промежуточные ступени; ступени в тумане. Они переполняли его жизнь.

* * *

Они все еще говорили об Адаме, когда Французу показалось, что он узнал в широкой тропинке ту, которая вела к станции и, как он надеялся, к ожидающему поезду. Он уже достаточно натерпелся. Несмотря на вычурные истории Сейль Кора и его согревающее присутствие, ему хотелось назад, в отель с горячей водой и холодным вином. Лодыжки и пальцы болели от усилий, необходимых, чтобы удержать на месте испорченную обувь. Синяки, порезы и укусы насекомых непрестанно терлись о раскрашенный балахон, чья текстура теперь казалась раздражающей и грубой. Его все еще покрывала высохшая слюна, вонючая и липкая во влажной жаре леса, а ее устойчивый запах как будто пустил корни во всех порах изможденного тела.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.