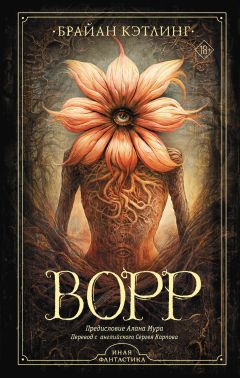

Текст книги "Ворр"

Автор книги: Брайан Кэтлинг

Жанр: Героическая фантастика, Фантастика

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 27 (всего у книги 28 страниц)

Руки Цунгали стали едины с луком. Он подошел к дальнему углу сада Сирены, где стена закрывала все виды, и поместил кривую стрелу на тетиву, натягивая всеми силами. Гравитация растворилась, в процессе проглотив все тело. Стрела нацелилась над стеной в направлении Ворра.

В эту секунду все замерло. К нему обернулись растения, очевиднее всего – ленивые подсолнечники, болтающие тяжелыми желтыми коронами. Розы, истекая благоуханием, подняли сонные головы, как крошечные анемоны, вытянувшие деликатные шейки. Слепые головы червей, вырвавшихся из цепких артерий грязных метров под ногами, хранили бездыханную неподвижность, и развернулись к сцене глазные стебельки улиток. На нем сосредоточили калейдоскопные линзы тысячи пчел и мух, обрывая полет крыльев, когда момент натянулся в полную длину; встали в полете птицы над головой, приковав внимание к происходящему внизу. Все выгнулось к его изготовке – от слуг в доме до граждан города. В тысячах миль отсюда вздрогнул под неверно надписанным надгробием кремированный прах мертвого фотографа.

Тогда стрела сорвалась и дыхание восстановилось – прежде, чем большинство заметило его отсутствие.

Вместе с дедом, повторяющим каждый его шаг, последний Лучник покинул дом, оставив опеку над молодым человеком. Вместе они пошли по пути стрелы, следуя за рябящей турбуленцией, гудящей песнью, вибрирующей в воздухе.

Над ними плыла твердая линия лихих ласточек, образуя неистовую параллельную тень, чтобы вести их через светящиеся улицы Эссенвальда; мимо возвышающегося собора и отеля с балконом; мимо церкви Пустынных Отцов и рабского барака; мимо воспоминаний и смысла, за городские стены, на железную дорогу, в сердце Ворра.

* * *

Мейбридж принес с собой снег с ветреной морозной улицы. Хотя бы раз город и его здания не кишели людьми; холод загнал их внутрь, ютиться в тишине и спать.

Он взобрался по знакомой лестнице на открытую лестничную клетку, где холодный камень сделался коварным ото льда. На балясинах блестела изморозь, ступени скрипели, вторя его длинным холодным костям. Мейбридж постарел на семь лет с тех пор, как они встречались в последний раз, – достаточно времени, чтобы изменилась каждая клетка в теле. По этим теням и лестницам пробирался другой человек – так почему же он чувствовал себя по-прежнему?

Тусклый латунный ключ в руке казался тем же, и все же он знал, что ее там нет. Она продала камеры и купила билет в дорогу к своим корням. Она в Африке, с солнцем и жарой. Так почему внутренности ворочались от страха, который выхолостил его на подъеме к комнатам?

Дверь поддалась легко, и он помедлил, чтобы прислушаться, выловить звуки, которые издают люди, даже когда задерживают дыхание: неуправляемые вибрации, испускающиеся даже во сне. Ничего. Комнаты пусты, их тишина – облачена и усилена снегом снаружи.

Мейбридж закрыл дверь и всмотрелся в студию; его машина все еще была там, на том же самом месте. Но нервы распускались и пресекали телодвижения: он не мог оставить без осмотра другие комнаты. Быстро прошел по ним и обнаружил, что они клинически пусты; все следы предыдущей жизни вычистили без остатка. Ее металлическую кровать раздели до основания; раковина была голой; осталась лишь посуда с их достопамятного завтрака – в ровной непрерывной стопке.

Он вернулся к машине и снял перчатки, чтобы коснуться кончиками пальцев гладких холодных механизмов. Рукоятка провернулась свободно и легко; возраст не атрофировал конструкцию. Линзы и затворы послушно вздрогнули – хотя и чересчур отзывчиво. Он наклонился и обнаружил, что все полированные поверхности чисты и свободны от пыли.

Снова коснувшись шестеренок, он почувствовал на пальцах масло. Мейбридж пригляделся: на головном ремне читался износ. Кто-то пользовался аппаратом – и далеко не один раз. Кому он мог понадобиться? И зачем? Мысли забегали. Кроме Галла и его людей, единственным человеком с ключами была черная женщина. Он передернулся. Неужели она все еще возвращается сюда, зависимая от эффекта машины? Мейбридж снова дергано просмотрел комнаты, теребя карман, где гнездился револьвер. Ничто не двигалось.

Он вернулся к столу и обошел тот с другой стороны. Под тонким заляпанным ковром что-то бугрилось – что-то сродни долгой тонкой трубке. Он присел и откинул протертый половик. По половицам бежал черный просмоленный кабель, змеясь одним концом по внутренней стороне ножки стола, под столешницу. Он присел и заглянул, чтобы обнаружить скрытое: здесь и поджидала главная находка. Две лампы накаливания на прочных крепежах. Он снял одну и рассмотрел. Работа Эдисона: одна из его штучных электрических ламп – новенькая, уникальная и невероятно дорогая. Но откуда она взялась? И зачем причуда его аппарату?

Мейбридж встал и уставился на устройство, не выпуская из рук лампочку и провод. Представил в нем ее – безмятежную и как будто незатронутую действием – и с трудом вытолкнул из головы образы ее преображения. Посмотрел на провод, расходившийся на две лампочки, с металлическим кольцом-держателем на каждом латунном побеге. Поискал под столешницей пальцами и быстро нашел две просверленных дырки. Поверхность возле них была обожженной, ее лак – убитым от постоянного жара электричества. Он проследил провод до пустого буфета. По его расчетам, здесь должны были храниться батареи: кто-то пользовался устройством глухими ночами. Это единственная причина для подобных трат – запускать машину и преобразовывать человека, пока всё спит. Мейбридж содрогнулся при этой мысли. Его механизм, живущий дневным светом, оказался пагубным даже при солнце, а в отсутствие создателя принял на себя зловещую, противоестественную функцию. Мейбриджу хотелось бы побеседовать об этом с всемогущим хирургом, но Галлу нездоровилось. Все попытки связаться с ним в последние месяцы наталкивались на стену молчания. Тот жил в отшельничестве.

По дороге домой сквозь медленный снег Мейбридж задумался, что, возможно, запертую комнату лучше оставить как есть – чтобы никто, кроме больного доктора, не знал о его участии. Если машиной пользуются для какой-то непотребной цели, то это не имеет к нему никакого отношения. Он неповинен в любых ее эффектах. Да, лучше на том и оставить. Он все обсудит с Галлом, когда тот оправится.

Верный инстинкт не терял хватки на холоде и говорил, что, опять же, ему осталось всего несколько дней в этом городе преступлений и интриг. Мейбридж заляжет и позволит снегу укрыть все вопросы, пока снова не взойдет на борт. Там, между мирами, он и решит, стоит ли зайти дальше или бросить латунный ключ, как пулю, в беззвездную бурлящую воду.

* * *

В ночь своего возвращения от воссоединения с Гертрудой они занялись странной любовью. Измаил вступил в Сирену, чтобы самоутвердиться, тогда как Сирена искала успокоительный бальзам на свою душу: никто не добился своего. Гибридный резонанс, последовавший за ними в сон, еще много дней тревожил дом. И это только к счастью, что лук уже пропал; Сирена отравилась бы в напущенной ими атмосфере.

Измаил не заметил, что Цунгали и лука нет. Так погрузился он в поиски своего места в этой новой жизни, что временно позабыл о старой; не мог думать ни о чем, кроме Сирены. Ему хотелось, чтобы она увидела его истину – не то, что он безобразный или редкий, но, напротив, его растущую нормальность и заурядность. Он голодал по собственному отражению в глубине любви, которую она столь щедро расточала. Он постоянно следил за ней, когда думал, что она не замечает, чтобы разглядеть трещинки или изъяны в совершенстве ее поверхности. Он хотел доказать свое существование через ее; все остальное раньше оставалось пусто, а попытки других людей, встречавшихся на пути, неизменно проваливались; даже тщания Небсуила теперь казались напрасными. Его место в мире всегда было скользким, необоснованным, без единого намека на цель – полым, как бездонный колодец.

Сирена навещала Гертруду раз в неделю. Она старалась делать это в одиночку; так казалось проще и можно было сконцентрироваться на подруге без помех. Она находила облегчение вдали от дома, получая передышку от постоянного внимания Измаила. Его вины в том нет, понимала она; просто он хотел близости, но она годами жила одна и большую часть времени проводила там, куда не могли по-настоящему войти другие. Разница между сейчас и тогда была как между звуком и видом ласточек. В переездах по городу ради посещения Гертруды Сирена пыталась вернуться к тем временам, и воображение и чувства радостно скользили вперед нее. Иногда предупреждали о препятствиях, но чаще задорно и нетерпеливо тянули за собой.

Дома Измаил всегда садился поближе; ее восприятие как будто не могло протянуться дальше него самого. Он душил ее чувства любовью и нуждой, и ради них обоих она искала способы как-то обогнуть его. Замечала, что он иногда следит за ней, словно выслушивает ее сердце на сбоящие удары и нерешительности. Верила, что это забота, но порою принимала ее за надзор.

Гертруда набирала силы – ту уверенную энергию, которая определяла ее с первого же дня на земле. Но теперь энергия обращалась внутрь, уже не желая вскрывать и рассматривать чужие жизни. Больше Хоффман не преследовал ее во снах – его изгнал первый же визит Сирены и Измаила. Инстинкты говорили, что причиной тому Измаил, что это как-то связано со звуками с чердака. Жутковатая музыка, без структуры и формы, проскользнула в подсознательное и открыла ранее запертые двери и тропинки. Звуки наполнили весь дом, единственные вошли в подвал за все годы, прошедшие со времен ее вылазки.

Рассказав Сирене о столкновении с Родичами, Гертруда заметила, что воспоминания изменились, словно, поделившись историей, она получила пространство, чтобы изучить ее и разглядеть с разных ракурсов. Факты оставались теми же и события проистекали в той же последовательности, но смысл каким-то образом стал иным. Марионетки-стражи уже не казались потусторонними и несущими страх; вместо этого их действия как будто были проникнуты спокойствием, заботой и целеустремленностью, а не жестокой механической холодностью, как она машинально и испуганно истолковала ранее.

Как это возможно? Что изменилось, коли теперь она дарит им эту презумпцию невиновности? Ввиду их отсутствия она поняла, что единственной переменной была она сама. Гертруда задумалась о растущем в ней ребенке и спросила себя, какое действие тот оказывает на ее характер, – но ведь он должен бы сделать ее настороженнее, враждебнее ко всему противоестественному или угрожающему? Может, дело в последних суровых событиях – в реальности насилия и слепой эгоистичности, что так часто это насилие разжигала. В конце концов, она наблюдала их воочию. Хоффман, Маклиш, даже Муттер вели себя омерзительно вопреки всему, что она ценила и во что верила; кровь и гнев смыли невинность с ее глаз. Уродливые замыслы и подлая ложь рубили ее сердце, пока оно не съежилось и не зарылось поглубже в свою мясную клетку. И в таком страшном окружении бурые существа превратились в сны о другом месте, в противоположность кошмарам этого.

Мысли Гертруды заходили дальше, чем она могла представить; пока она сидела и размышляла о прошлом с теплом и нежностью, незнакомыми ей в детстве, замки усыхали и отпадали, заколоченные двери размягчало и вело, раскрывало настежь.

Три дня назад Гертруда заручилась поддержкой Сирены и совершила трудное путешествие в родительский дом, чтобы рассказать о своей беременности. Она давно этого страшилась, и поездка в мурчащей машине подруги распалялась трепетом. Сирена держала ее за руку, позволяя прочувствовать твердость своих целеустремленности и безоговорочной поддержки.

Парочку приветствовала мать Гертруды и проводила в столовую; странный выбор, подумала Гертруда, – из множества других, более подходящих комнат.

– Твой отец скоро будет, – сказала мать жестким взволнованным голосом.

Она уже знала? Уже огорчилась и обозлилась на нее? Муттер проболтался? Гертруда чувствовала напряжение и беспокойство в белых трещинах на волнении матери. Та казалась постаревшей и измотанной. Ее мажорная легкость исчезла, сменившись отстраненностью и стрессом.

– Матушка, что-то случилось?

Ответ на вопрос избрал как раз этот момент, чтобы войти в дверь: отец съежился и сгорбился, его веки покраснели, а одежда пришла в беспорядок. Куда делся декан Тульп и что за бледная копия заняла его место? Гертруда настороженно смотрела, как он махнул рукой на кресла.

– Садитесь, садитесь, пожалуйста, – сказал он голосом, в котором не слышалось ни широты, ни остроумия, какими он славился. – Дорогое мое дитя, тебя поражает перемена во мне; в этом ты не одинока. Иногда я поражаю сам себя. – На его лице промелькнула слабая улыбка, и он посмотрел на жену, плотно поджавшую губы, выжимая кровь куда-то в другое место. – Сказать по правде, я едва ли не дошел до ручки. Бизнес умирает, а наши сбережения пропали.

– Пропали, отец? Но куда?

– Пропали с Августом Дареном, – вставила миссис Тульп. – Он закрыл свой банк, забрал все деньги и скрылся.

– Должно быть, он предвидел коллапс, – продолжал декан Тульп. – Почувствовал неминуемый крах Гильдии лесопромышленников, упадок города и спасся, пока мог, прихватив с собой чужие сбережения.

– Но, отец, почему все это происходит?

– Потому что нет древесины, дорогая моя. Без рабочей силы некому везти из лесу бревна, так что они лежат сиротливыми горами и гниют. Никто не согласен работать. Мы перепробовали все!

Гертруда никогда не видела его в таком унынии.

– Единственное, что нам остается, – собрать все, что осталось, и уезжать, – вздохнул отец.

– Куда?

– На юг.

– Но куда?!

– Я не знаю!

Они долго просидели в тишине, пока Сирена, смущенная собственным вторжением в неожиданность подобных семейных откровений, больше не смогла сдержаться.

– Могу ли я чем-нибудь помочь?

В глазах старика блеснуло раздражение, разгладившееся, когда он покачал головой.

– Нет, спасибо, дорогая. Вы очень добры. – И тут, словно это только пришло на ум, он добавил: – Вы можете помочь в одном: присматривайте за нашей малышкой. Будьте ей другом.

Сирена кивнула с мрачной серьезностью, и на миг он просветлел.

– Впрочем, дочь моя, давай поговорим о тебе. Что за важные вести ты принесла нам сегодня?

Три дня со времен визита – достаточно времени, чтобы свыкнуться с мыслью о тяготах семьи, но она не могла стереть из мыслей гнев отца из-за ее вестей. Тот не сумел вымолвить ни слова и покинул комнату в смятении и ярости. С самого разоблачения она спала крепко только одну ночь, и то грезы полнились урывками и концовками; не этим она намеревалась подпитывать ребенка.

Она сидела дома в одиночестве в поисках позитивной точки зрения, когда услышала звук – что-то двигалось в кухне.

– Зигмунд! – позвала она, зная, что это не он.

Она встала и направилась к двери, приоткрыла, чтобы послушать у щелки. Больше ничего не уловив, вышла в коридор и огляделась. Хотя увидела все с первого же взгляда, признать этот факт она себе не позволила. Второй же взгляд был обязательнее, и теперь факт не поддавался отрицанию: раньше белого конверта здесь не было. Она знала, что это, и страшилась при мысли о его содержании.

Г. Э. Тульп.

Период, минувший с последнего моего обращения, обнаружил себя куда более долгим, чем я предполагал; до сей поры в контакте не было необходимости. Вы превзошли мои ожидания. Ваши поведение и сообразительность выше всяких похвал, и вы будете вознаграждены.

В первую голову, не страшитесь за семью. Она будет обеспечена, как и те, кто сослужил вам службу в деле, – даже герр Муттер. Никто не раскроет судьбу Х, в этом можете быть покойны.

Вы останетесь в этом доме и воспитаете дитя в его безопасных стенах. Вам будет предложена помощь, но прежде чем принимать любые решения, вам должно очень аккуратно учесть все факторы. Ребенок ваш будет крепок и здоров, но несколько отличаться от остальных. Это станет благословением для всех. В следующие несколько лет вокруг вас многое переменится. Город может пасть и возродиться, но этот дом останется прежним; так всегда было и всегда будет.

Измаил теперь живет собственной жизнью и может распоряжаться ею по своему усмотрению.

Я снова свяжусь с вами после родов.

* * *

Сирена сидела на балконе, глядя на город, за стены, на далекий Ворр. Измаил принес бокал вина и мягко положил руку ей на плечо.

Было трудно поверить, что вокруг происходило столько перемен. Все казалось тем же. Измаил думал о камере-обскуре; Сирена наблюдала за чайками. Их кожа в соприкосновении была теплой и обнадеживающей. Вдвоем они выстоят.

* * *

Ветер – мне в спину, и я чувствую душевный подъем, проворно выходя на новый ландшафт путей и расколотых сферических валунов. Смоляная тень прошлого выбелена наступающим светом. Впереди встреча дорог – некий перекресток с крошечной придорожной часовней. Там стоит фигура, ждет. Тот ли это спутник, которого я чувствовал раньше, каким-то образом меня опередивший? Он следит за моим приближением, и я подстегиваю шаг.

Это мужчина, и не тот, кого я ожидал. На этом расстоянии я вижу, что с его лицом неладно. Его поза пружиниста и демонстрирует гибкую неприступную самоуверенность, пробуждающую подозрения. Я чувствую свирепость и волю. Зато у меня есть оружие, которое я взвожу в сумке перед тем, как подойти ближе.

* * *

Фигура на перепутье напрягла мускулы и выпрямилась во весь рост: в этот день здесь никто не пройдет.

Никто раньше не преодолевал лес невредимым; фигура же перед ним жила там – и миновала во второй раз без видимых усилий. Он тяжело работал и много выстрадал, чтобы сохранить жизнь этому человеку, – и скоро Сидрус овладеет всеми элементами знания и их подразумеваемой силы.

В своем изменившемся состоянии клирик извел недели на то, чтобы обойти лес опушкой и достичь этой точки перехвата. Его нервное стремление просветиться достигло пика в изувеченном теле и перевалило за него, рассылая мучительные спазмы адреналина в зарастающие раны. Эти ощущения он терпел бестрепетно; они краткосрочны. Когда он наконец войдет на святую землю с властью над Былыми и сумеет прикоснуться к святому центру, все наладится.

* * *

Боже мой, это прокаженный. Его полуразрушила какая-то чудовищная болезнь. Посреди его лица, покрытого язвами, струпьями и мешками кожи, зияет дыра. Изъеденный рот свело набок, глаза почти исчезли. Это лицо я видел на хребте, – негативный образ чернильной карты.

* * *

Сидрус не успел к флакону вовремя. Митрассия вошла в силу раньше, чем он даже вышел на окраину города: старая злобная мразь наверняка солгала об отведенных часах. Когда Сидрус заполучит знание Ворра и исцелится как следует, он не забудет вернуться и медленно вскрыть целителя – гораздо, гораздо медленнее, чем он разорвал голубя с антидотом.

Содержимое бутылька прервало смертоносное действие ужаса, но тело осталось разбитой развалиной: гениталий больше нет; три пальца ног отвалились и лишь два пальца рук остались целы; большинство зубов разъело, лицо стало гниющей кашей; четверть адреналовой системы пошла ко всем чертям. Все образуется, когда он войдет в святое ядро.

Лучник остановился, словно задетый его видом. Сидрус уже с этим сталкивался и быстро произвел мысленные правки.

– Подойди, друг, я не желаю тебе зла, – прошепелявил он, и перекошенный рот преломил напряженность слов. – Я Сидрус, Хранитель границ великого леса. Я полномочен в этих землях.

Уильямс шагнул ближе к ненасытному голоду.

– Я не пожму тебе руки. Здесь уже нет такого обычая, и в любом случае ощущение будет тебе нелюбезно. Как видишь, я стал жертвой страшной болезни. Она не заразна, и я не стыжусь своих ран. Прошу, не тревожься из-за моей внешности.

– Я не тревожусь, – ответил Уильямс почти искренне.

– Ты не знаешь меня, но мне известно о тебе многие годы. Я спас тебя от рук множества наемных убийц.

Уильямс не проявил интереса и эмоций к этим фактам и не выказал ни малейшей благодарности.

– Ты уже не несешь свой лук?

– Лук?

– Живой лук, что вел тебя много лет.

Уильямс пожал плечами и ответил:

– Об этом мне неизвестно. Думаю, ты говоришь не с тем.

Сидруса поразило бесстыдство лжи; Уильямс увидел, как разъеденное лицо приняло выражение того самого призрачного видения с клочка улетучившейся бумаги. Он принял это за предупреждение и подтянул сумку ближе.

– Ты можешь мне доверять; я многим тебе удружил, я тебя защищал.

– Это я уже понял, но ради чего? И от кого?

Сидрус наслаждался игрой в кошки-мышки лишь тогда, когда неоспоримо был кошкой; эта же демонстрация вздорного самодовольства начинала действовать на нервы, но все же он подыгрывал – деланое невежество не смущало его стремления к главной цели.

– У тебя есть враги и противники, которые не желали, чтобы ты снова прошел через Ворр. Твои бывшие однополчане заклеймили тебя дезертиром, убийцей и кем пострашнее. Они хотели тебе смерти или изгнания, чтобы ты не блуждал вольницей по краям восстания. За твою голову назначена награда; всяческая сволочь пыталась убить тебя и озолотиться.

Уильямс осознал, что болезнь этого человека проникла глубже лица; должно быть, она сжевала и мозг.

– Я не знаю, о чем ты говоришь.

– Об Имущественных войнах?

Уильямс покачал головой, расписываясь в недоверии и равнодушии глубокими морщинами у глаз.

– О Ворре?

– О чем?

– Ворр. Великий лес.

– Какой лес?

Лицо Сидруса уже было неописуемо. В ярости он ткнул пальцем за спину Уильямса, который обернулся, посмотрел и раздраженно повел плечами назад.

– Я не вижу леса.

* * *

Он стал мировым именем; теперь другие фотографировали его. Огромное портфолио человеческих движений обрело колоссальный успех, и он наконец видел, что это стоило стараний: его место в истории утверждено. Старый век волной накатывал на рубеж, и труд Мейбриджа был на ее гребне.

Тем вечером он снова читал лекцию, и слышал по приглушенному реву, что заняты все плюшевые места. Его новый вечерний костюм поскрипывал, пока он расчесывал свою титаническую бороду, слепившую белизной на фоне блестящей черноты дорогой ткани. Он снова посмотрелся в зеркало: «оправдан». На его могучих плечах покоилось строгое достоинство науки.

Он вышел на сцену под волны аплодисментов. Для проекции приготовил новую партию снимков движения, а также старых любимцев публики, которые сделал в виде стеклянных слайдов и теперь с нетерпением ждал их первой проекции в увеличенном виде: от слонов до этюдов танцующих девушек в классических позах. Он изготовил диапозитивы всех своих этюдов, чтобы разделить их с широкой публикой и заодно обнародовать желательность приобретения его опубликованных работ. Он чувствовал, как огромная аудитория накатывает ближе и ближе; чувствовал их восхищение и удивление так же осязаемо, как чувствуют жару или запахи моря.

Глядя на сотни лиц, уставившихся на экран позади него, Мейбридж мог тайком наблюдать за их концентрацией. Столь зачарованы они были его притягивающими изображениями, что сам он стал невидим. Он видел в распахнутом изумлении свою славу, слышал овации в пораженных вздохах. Все они – его приверженцы, его пленники иллюминации.

И тут он увидел невозможное – невозможное сидело в зале и уставилось прямо на него, не обращая внимания на экран и сменявшихся там животных и людей: Галл. Он же должен быть мертв. Кончина доктора совпала с последней отлучкой Мейбриджа из Англии – разве не это ему все говорили? Неужели все, кому он верил, лгали? Даже тот молодчик, которому он платил за чтение британских газет?! У Мейбриджа не хватало времени на всю трепотню, что печатали в эти дни; особому человеку было поручено искать статьи о нем или его опубликованные письма. Также ему предоставили список персон, представляющих интерес; о смерти Галла молодчик известил два года назад! Даже в больнице это подтвердили – и все же вот он, живее всех живых, плотное прямоугольное лицо мерцает в свете проектора.

В более приватных обстоятельствах Мейбридж нашел бы, что сказать доброму доктору: на ум немедленно пришли вопросы об использовании его машины. Но слайды с животными кончились; он продолжал выступление. Нужно было заполнить короткий перерыв объяснениями, пока заряжали следующий набор фотографий. Прожектор перешел на Мейбриджа, и он уже не видел публику или доктора. На миг он растерялся и забыл, что говорить. Неуютное шуршание; роптание. Он откашлялся и замычал, с заиканием раскручивая внутренний маховик. Тот провернулся, и речь потекла, заново захватывая внимание публики.

Через пять минут механик кивнул, и он подвел монолог к завершению; прожектор погас. С мерцанием ожили слайды: серия «Атлеты из Пало-Альто»; «Мужчины и женщины в движении». Он снова взглянул на Галла. Того уже не было, но в темноте, где он сидел, остались два пятна. Мейбридж напряг зрение. Кляксы напоминали глаза, сделанные из световых разводов. Это потрясло его и смешало следующую речь. Он молча махнул механику, не доверяя себе говорить, желая только всматриваться в публику и разобраться в увиденном. «Женщины и дети»; «Бег и прыжки на скакалке»; «Танцы мисс Ларриган». Шагнул ближе, чтобы с большей определенностью разглядеть пустое место. Они по-прежнему были там, прожигали его; аморфные шары светящейся интенсивности. Почему их, парящие так близко, не видел никто из окружающих? Это Галл играет шутку с помощью своих механизмов – или Мейбриджу мерещится? Ему снова плохо? Он заглядывал в лица вокруг, но никто не отводил взгляда от фигур на экране, что дребезжали по измерительным линиям, напрягая мускулы и изгибы против неподвижности, с эхом все того же старого заряда странности между телом и временем, в которое они были облечены.

Мейбридж чувствовал глаза даже после того, как они пропали, – чувствовал в виде остаточных изображений, выжженных на сетчатке. Он тер веки, превращая разводы в темные пятна, так что, когда открывал глаза и смотрел на освещенный экран, видел две темные дыры в расфокусе, словно выкопанные камеры медлительности изобретения Маре. И снова он тер веки, злясь из-за несвоевременности.

Ему показалось, он заметил движение в конце зала; тень, метнувшуюся вниз от внимания. Возможно ли? Галл? Должно быть какое-то разумное объяснение; Мейбридж не имеет дел с привидениями. Опоздавший почесал болезненный ушиб – занывшее колено усугубляло постыдность падения посреди прохода; но ничего из этого ослепленная логика Мейбриджа не зафиксировала.

На экране танцевала мисс Ларриган – в костюме, напоминавшем одеяния с древнегреческих фризов и из возвышенных храмов. Воздушная среда передавала элегантность ритмического танца и чувственные контуры тела. В проекции такого масштаба четко отображались и твердые соски, и тень лобка; гигантская нагота протанцевала из приемлемой области на высокозаряженную арену эротики. Мейбридж не предполагал такого эффекта; публика заметно смешалась.

Упавший в конце аудитории встал спиной к экрану, нисколько не замечая восхитительного видения, представшего его сотоварищам. Друг протянул ему руку помощи, и упавший издал короткий смешок в знак того, что в полном порядке; по какой-то акустической прихоти смешок разнесся и был услышан всюду. Мейбридж развернулся на звук, воззрившись, как разгневанный Иегова.

– Кто смеет насмешничать? Это изображения от искусства и науки, а не для потехи пошлого ума! Я поработил их совершенство не ради уничижения; я пересек Атлантический океан, чтобы продемонстрировать свою технику образованной публике, а не чтобы развлекать дерзкую чернь моралью разложения!

Возникло ошарашенное молчание. Мейбридж снова взглянул на пустое место.

– СЛЕДУЮЩИЙ СЛАЙД! – заревел он на сжавшегося механика.

В конце лекции он сорвался со сцены, пока публика старательно хлопала в виде извинения. Мейбридж покинул театр под их аплодисменты. Когда он не вернулся, хлопки постепенно иссякли, и толпа ушла молча, как понурая немая отара.

Наконец остыв, Мейбридж зарекся давать публичные речи в Англии. Вполне очевидно, что на родине его не ценят; он вернется в Америку, где умеют обращаться с людьми такого калибра. Перед отъездом он узнал, что Галл в самом деле мертв. Значит, увиденное – какой-то сложный розыгрыш в попытке подкосить его и поднять на смех. Он снова пообещал себе, что вернется только тогда, когда будет слишком стар для работы, когда достоинство потребует уложить свои кости на покой в королевской земле. Только тогда он позволит этим негодяям воздать ему по заслугам и приобщиться к его гению.

* * *

– Я положил плоть, деньги и годы на твое спасение. Я страдал, а ты смеешься надо мной?!

Сидрус неистовствовал в слезах.

Он вынул из-под плаща две черные трости.

– Я не желал тебя обидеть, – сказал Уильямс, – но то, о чем ты говоришь, не имеет для меня смысла. Там нет ничего похожего на лес; я знаю, потому что шел целыми днями. Там только широкая мрачная трясина.

Сидрус, славившийся извечным контролем и сдержанностью, наконец вышел из себя. Истина, которую он столь долго преследовал и к которой столь близко подошел, ускользала с каждым словом. Неужели Лучник действительно все забыл и ослеп в своей иллюзии? Неужели это предельный эффект столкновения с лесом, его величайшая защитная ирония? Или все это нечестная злорадная игра, коварная ложь, чтобы не допустить Сидруса к жизни в богатстве, превосходящем любые фантазии?

– Ты когда-либо проходил через лес или жил в нем? – спросил Сидрус в поисках водораздела между истиной и ложью.

– Я смутно припоминаю уничтоженный лес; сломанные стволы и разрубленные корни; край грязи и смерти, озаренный громом и молнией, рвавшими людей на части. Но это было давно и далеко от места, где мы сейчас стоим.

Снова ложь.

– Ты был один? Какие существа там обретались, кроме людей?

Уильямс замолк, словно в размышлениях, медленно сдвигая руку в угол холщовой сумки.

– Я могу вспомнить только двух: мулов и ангелов, – механизм пистолета взвелся со щелчком, и он выхватил его, роняя сумку на землю. Но ему было не тягаться со скоростью возмущения. Не успел он заключить выстрел, как Сидрус ринулся через пространство между ними, вознося одну из тростей в дуге снизу вверх, с опытным обнаженным клинком. Тот отделил сумку и лямку, рассекая сухожилия на руке Уильямса. Сидрус кружился вокруг Лучника сплошным пятном; он оказался за его спиной прежде, чем его вскрик достиг ушей священника.

– С меня довольно твоей насмешливой лжи!

Уильямс схватился за кровоточащую руку; остальной мир ушел из-под ног.

Когда он пришел в себя, было темнее; от тени, как будто составлявшей все помещение, где он находился, разило. Уильямс подавил тошноту сознания и попытался сдвинуться. Ничто не шелохнулось; его удерживали какие-то путы. Он слышал поблизости ветер; казалось даже, что они под открытым небом, на каком-то безлюдном пейзаже. Затем он разглядел рваный свинец и осколки света вокруг него: витражное окно, высокое, жалкое и разбитое – цветные пластинки украдены много лет назад. Уильямс вспомнил крошечную часовню за спиной фигуры на перекрестке; ее описание совпадало с рудиментарной оценкой пространства, где он вырывался из узлов: его привязали к простому алтарю.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.