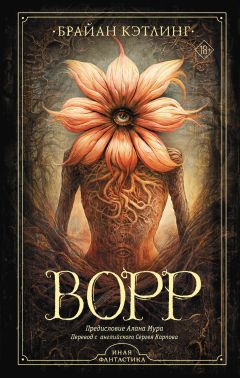

Текст книги "Ворр"

Автор книги: Брайан Кэтлинг

Жанр: Героическая фантастика, Фантастика

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 8 (всего у книги 28 страниц)

Гертруда знала, как неправильно было терять самообладание; ей нужен этот человек, особенно сейчас. Она остановилась на лестнице и повернулась к нему лицом.

– Зигмунд, мне очень жаль за свое непотребное поведение. Ты добрый и верный слуга, а я говорила с тобой, как капризное дитя. Я должна просить твоего прощения – этого больше не повторится.

Он поразился. До того как она вспылила, он втайне начал уважать ее; теперь казалось, она оправдала его вывод. Он не нашелся что сказать, и в нем мелко изверглись сильные чувства, как горсть пенни в шляпе.

– Простишь ли ты меня? – спросила она.

Он выдавил кивок.

– Хорошо. Теперь найдем эту башню, – сказала она, возвращаясь к подъему и возглавляя поход через дом.

На третьем этаже, пока они крались мимо апартаментов Измаила, она приложила палец к губам. Они прошли весь коридор, но никакой другой двери не нашлось, как и в прилегающих комнатах. Муттер показал на потолок и прошептал «чердак», вход туда находился на другом конце здания.

Это была самая заброшенная часть дома, не считая подвалов или колодца, о которых лучше не вспоминать. Внутри крошечной каморки, что когда-то могла принадлежать слугам, Гертруда и Муттер нашли лестницу. Сработана она была иначе, чем прочий дом, – на ней все еще виднелись следы сучьев и органические узлы. Они словно намекали, что лестница выросла, а не сделана – наколдована из лесу для измеренного предназначения. Ладная и крепкая, она вела к грубо закрашенному люку в потолке.

Муттер зажег масляный фонарь с окошком и полез вверх. Дерево под его тушей скрипело, когда он поднялся, откинул люк и поднял свет в темноту.

– Извольте подождать, госпожа, – сказал он и продолжил подъем, пока не стали видны только его ноги – огромные на изящных ступеньках.

Гертруде на ум мгновенно пришел страшный великан, преследовавший Джека по бобовому стеблю, чтобы наводить ужас на мир. Она подавила смешок и подняла глаза.

– Что ты видишь? – спросила она.

– Немногое, – ответил он.

Она тоже наступила на лестницу, намереваясь подняться, но та шумно запротестовала. Гертруда уловила запах зада Муттера – в сущности своей крестьянский аромат: корнеплоды и мясо вперемешку с тяжелым трудом, табаком и крепкой выпивкой – все умноженное неприязнью к ванной.

Она ступила на твердый пол и более угодный воздух, как раз когда он исчез в стонущей дыре.

– Бог мой! – сказал он голосом, зазвеневшим с сочувствующим резонансом: так ребенок кличет в лютню.

– Что? Что там? – воскликнула она, снова держась за лестницу, но в этот раз с твердым намерением.

– Вам лучше подняться и взглянуть, – позвал он.

Обширный чердак шел вдоль всего дома – с драматичным поворотом под прямым углом в дальнем конце, предполагавшим продолжение над смежным участком. Ее глаза медленно привыкали к сухому сумраку и резонансу, который как будто подстраивался под ее дыхание.

Муттер заговорил с неземной, музыкальной ясностью.

– Осторожней, пол покрыт тросами!

Слова трансмутировали в трепещущий хор ангелов. Если так очистился и раскинулся его грубый гортанный голос, как же прозвучит она?

Потом Гертруда увидела в свете лампы натянутые и мягко поблескивающие струны. Все расстояние разлиновала паучья пряжа, напоминая открытые поля с высоты птичьего полета. «Нитрат калия», – подумала она при виде поблескивающих линий грибниц, – но оно гудело. И вновь ей на язык вскочило то невозможное слово. Так уж стало заведено, что в этом непредсказуемом доме она вечно будет вопрошать странность странностью. Она выдохнула свой зов.

– ЧТО!

Все запело с жидкой вибрацией, окрасившей пространство и пустившей кровь в дрожащих капиллярах в пляс. Осязаемый восторг сотряс кости Гертруды и Муттера и вызвал на лицах улыбки – довольные, как у кота. Когда они вернулись к реальности, чердак был готов показать им больше.

Они увидели вялые нити, свисающие с потолка, почти касаясь струн. Ящики с железными шариками, придвинутые к стене, перемежали ящики с перьями. Горизонтальные тросы прислушивались к ним, замечая и комментируя их движения и искажая шепот Зигмунда. Тросы резонировали от каждого звука. Ее слово все еще пело в воздухе.

Между струнами по чердаку шла узкая тропинка. Не прямая – более логичная для фиксированного разграничения, – но петляющая, принуждавшая напряженные тросы к более случайным узорам – или, возможно, все обстояло с точностью до наоборот. Как и во всем доме, эти загадки не покрывала пыль. Гертруда останавливалась на пути через полую комнату, как в сновидческом дурмане, чтобы коснуться и восхититься предметами. Муттер был осторожнее и сунул руки глубоко в просмоленные карманы. Затем они увидели дверь – и без слов поняли, что та выведет их в башенку.

* * *

Временем, исчезнувшим в высокой комнате у Лондонского моста, промыли рану в его голове; тут Мейбридж не сомневался. Галл и перифероскоп исцелили в нем бездну, и в Америку он вернулся другим человеком. Пройдет еще три десятилетия, прежде чем он сможет лично отблагодарить врача и предложить взамен свои услуги; тем временем какая-то его частичка упивалась перспективой этой встречи, и он решил поймать невидимое время своим собственным устройством, чтобы вновь повидаться с Галлом уже на равных. Ему было невдомек, что их весомый разговор перевесит сама машина.

Пока же его звали дебри, и он затеряется в их размахе. Мейбридж отправится на север – на Юкон, затем на запад – блуждать по открытым равнинам; он высосет их суть прессованными вручную линзами и заключит их великолепную мрачность на бумагу, познавшую затмение под его крепнущими руками.

Он знал это потому, что уже все видел – в пространстве, где раньше жила боль, спроецированным ярче, чем сама жизнь. В пространстве, захваченном между сном и явью и ограниченном рамками его зрения. Мешало лишь одно: иногда приходилось делить это пространство с чем-то еще – чем-то сродни зловещей встающей луне. Вот почему теперь он стоял на палубе, глядя на настоящую луну, плывущую высоко над черными волнами. Под ее белым сиянием, вдали от освещения корабля, он снова открыл мятый конверт Галла. Хирург знал об остаточном изображении и о том, как это пятно может осадить будущую ясность зрения.

После моего осмотра и суггестивной терапии вы увидите остаточный ожог. Он проявится в виде отсутствия – светящейся пусто́ты в разуме, что подчас будет докучать, но большею частью не отвлечет внимания. Это негатив купола, на который вы так долго смотрели в моем кабинете, – и в моей шутке об ангелах лишь доля шутки.

Я не выпишу препарата, дабы сгладить эти манифестации или же изгнать их. Я рекомендую усердный труд в избранной научной области, свежий воздух, солнечный и лунный свет в огромных количествах. Через некоторое время форма сего духа изменится, и вы заживете с ним в единстве. Желаю доброго здравия и успеха во всех предприятиях.

У. У. Галл

Движение моря успокоило сомнения. Луна омывала свою внутреннюю сестру, пока написанные слова трансформировались от диагноза к пророчеству. Корабль вспенивал тьму – искра света, скользящая по великому изгибу воды. В обширном пространстве под ним резвились, бежали и смеялись миллионы гадов, тогда как в извечной тишине наверху множились и ревели звезды.

* * *

Цунгали следил за тем, как приходит день. Он снова переместил лагерь. Знакомился с участком, которому суждено стать его бойней. Дух убитого будет отправлен к предкам, и ритуал трансмутации произойдет здесь, в этой долине, чьего названия Цунгали не знал.

Он сидел у быстрой воды, наслаждаясь ее скоростью, ее величественным безразличием и звуком ряби, молча наблюдая за длинноногими птицами с их пронзительной кривизной клюва и крика. Он упивался жизнью, чтобы знать ее здешний вкус, знать блещущее богатство ее владений, в точности знать, что он отнимет у человека, который умрет на этой земле.

Взглянув вверх по течению, он попытался вспомнить некогда темневший там лес. Цунгали очень давно его не видел. Визуальная память поблекла, в отличие от легенд и дедовских сказок – по-прежнему горящих светло.

Но в основном он видел в мыслях раскрашенную картинку леса, парившую в конце реки. В пещере стоял бородач. Вокруг пещеры раскинулись бесконечные дебри – их силы омрачали небо. Перед пещерой бежала река, в виде синего петляющего потока. Под ее краской против течения плыла рыба, чтобы поглядеть на человека, что вскоре покинет каменное укрытие и войдет в лес, где встретится со своим Богом или демонами. Цунгали уже хотел отпустить образ прочь, когда тот вдруг стал ему знако́м. В реальности снов или в воспоминаниях о другом мире что-то откликнулось на него. Цунгали закрыл глаза, искрящаяся вода замерцала на веках; он вперился сквозь них, искал. Вот ответ – фотография из музея, где у входа в резной дом-шкатулку сидел дед. Оба образа слились, и Цунгали вгляделся в раскрашенную тень за стариком, снова ожидая увидеть себя. Но теперь там прятался не худой мальчишка с улыбкой. Там раскрылись огромные крылья человека, которого он помнил как святого или пророка. Они заполняли пространство в пещере и не смогли бы пролезть в зазубренный проход. Цунгали широко распахнул глаза, наконец-то узнав выражение на бородатом лице.

* * *

Циклоп не находил себе места. Он исследовал каждую щелку и уголок ее тела и своих апартаментов, а теперь желал большего. Он хотел разнообразия и различия, контраста и сопротивления. Он знал, что они снаружи, чуял их напор на ставни. Еще он знал, что у всех остальных снаружи по меньшей мере два глаза. Следовало догадаться. Однажды он задал Лулуве вопрос, почему у всех животных, что она приносила, слишком много глаз. Она ответила, что они – существа низшего достоинства. В то время ответ казался истинным. Возможно, как и сейчас. Он не видел ничего великого в Гертруде или Муттере – уж точно не в сравнении с ним или Родичами. Но, будучи запертым в четырех стенах, он никогда не доищется правды. Было слишком много секретов и тайн. Никто не знал, кто слал ящики или платил жалованье Муттеру. Это циклоп открыл нечаянно; он учился лжи, наблюдая за остальными, подсматривая недомолвки и переглядывания. Ему хотелось устремить свой могучий и неразделенный взгляд глубже в мир, но Гертруда не позволяла. Для его же блага, говорила она. Заявляла, что бережет от неизбежной жестокости за стенами дома. Но она не могла знать, что ему преподали уроки жестокости – на примере содержимого двух ящиков, доставленных вместе уже так давно.

Он знал, что за ним следят. Слышал наверху движение, слышал приглушенные голоса, когда в доме должно быть пусто. Ему не полагалось заметить маленькое отверстие, появившееся в орнаментальной лепнине потолка, – прореху, позволившую им заглянуть в его заточение. Он, в свою очередь, ковырял краску у замка ставень, отколол щепку, которую можно было вернуть на место слюной и ловкостью рук. Видел двор, животных и иногда улицу, когда открывались ворота.

Иногда по ночам ему снились Родичи: бурая твердость их доброты; неколебимое касание Лулувы; водянистое шипение в ее теле. Иногда по ночам он составлял вместе данные ему уроки и низал на нить смысла целиком своего изобретения. Если она не позволяет увидеть мир снаружи, тогда Измаил не позволит увидеть мир, что он сооружал внутри.

* * *

Шарлотта провела в номере отеля немало свинцовых часов, особенно после переполоха прибытия. Она до сих пор чувствовала в ладони жестко сжатый «дерринджер» и удушающую толпу ухмыляющихся лиц, размазанных по окнам. Она странствовала с Французом по многим местам, но никогда – столь примитивным. Раньше он всегда оставался с ней, в сообщающихся номерах. Никогда не выходил на такую улицу, никогда не назначал встречи и планы без нее. Она волновалась из-за него, зная, как легко он попадает в неприятности. Склонность к бедности и преступности вела его в самые злачные и опасные уголки города. У него был нюх на подобные трущобы, и он мгновенно находил их даже в самых новых, самых незнакомых краях. Но никогда не гулял там один. Они всегда прочесывали улицы и переулки вместе на массивном автомобиле, часто закупоривая дорогу и царапая осыпающиеся стены, становясь сенсацией. Иногда, когда Француз предавался сибаритству и уже не хотел искать добычу, он разворачивал карту местности, наливал бокал любимого эльзасского и часами ее изучал. Представлял себе улицы, вынюхивал подворотни и, наконец, выбирал место. Отряжал туда ее с шофером, чтобы залучить или поймать партнера для его ночи удовольствий. Эта обязанность претила ей больше всех, и только из-за нее она чувствовала себя грязной. Они никогда не похищали невинных и никогда не забирали человека против воли: любые сомнения у избранного быстро лишались голоса предложением денег. Но ей было стыдно возвращаться на машине обратно, особенно когда они расспрашивали, что от них потребуется и какова в этих утехах роль у нее. Она никогда не была ханжой, но последние пять лет расширили ее опыт до невероятного.

Трудность заключалась в ее доброте. Она могла описать сексуальные детали и затейливые грешки, которые изощряли избранных для встречи с Французом. Она могла прояснить ожидаемые от них манеру поведения и уровень жестокости. Но не могла выразить им мгновенную разлуку с человечностью после того, как все будет кончено. Внезапность изгнания, ускоренную абсолютным отвращением к их существованию. От этой части ритуала она скрывалась сама – закрывала все двери в своих комнатах, предоставляла шоферу распоряжаться унизительной процедурой, что, как она подозревала, было ему в радость. Шарлотта не испытывала иллюзий, будто эти действия оскорбят использованную мразь улиц; более того, многие были вне себя от восторга, когда сбегали из липнущих страстей эстетской постели, упиваясь допьяна с пачкой банкнот, ухмыляющихся в карманах. Она испытывала к ним жалость, но по-настоящему ее огорчала развращенность Француза.

Он был не просто испорченным баловнем, проматывавшим состояние семьи на свои капризы; она знала многих таких. Он владел чем-то еще – или оно владело им: изувеченной душой, что еще могла бы расцвести в гений, позволь он прорасти рваным ошметкам радости. Она это видела и знала, что подобное ближе к его стремлениям, чем измождение сердца и отравление тела. Она знала, что в тех, у кого всего в изобилии, всегда существует разрыв, пропасть, которую ничем не заполнить. Задолго до встречи с Французом, до того, как его мать даже подумала предложить ей стать спутницей ее любимого сына, Шарлотта изведала голод и многие его проявленья. Бесплодный каток эмоций, подгоняемый и удавленный автоканнибализмом совести. Унижение от животного поведения, впадение в жестокость утраченной приязни. Она приняла предложение из доброты и потребности подарить возможность перемен. Они думали, ей нужны деньги и социальная позиция получше, – возможно, что так. Тем не менее сделка оказалась хорошей. Сыну досталась компаньонка, которой он учился доверять, которая отбрасывала блик красоты на все его деяния. Он мог с гордостью носить ее в парижском обществе – а она ничего не ожидала и не требовала взамен. Мать могла доверить сына умному и элегантному созданию, которое удержит его хотя бы в одной колее, считавшейся в приличном обществе респектабельной и нормальной; более того, мать заполучит молодую девушку, но не пострадает от махинаций и желчности невестки.

Но то были злонамеренные и трагические фантазии; мать знала, что аппетиты сына требуют противоположного. Предыдущие попытки пробудить в нем маскулинность кончились прискорбными катастрофами. На двадцатый день рождения она предоставила ему миловидную любовницу, но бедняжку сводили с ума от скуки бесконечные вялые чтения нескончаемо долгих стихов ее предполагаемым любовником. Столь чудовищным было оскорбление, что она потребовала у пожилой женщины сто тысяч франков компенсации – возмещение слухового и временно́го ущерба. А Шарлотта? Она какое-то время могла не спорить и притворяться. В ее жизни не было потребности в браке – по крайней мере пока. Вот так и вышло, что два незнакомца стали свидетелями общей жизни.

Но Француз по-прежнему не шел. Шарлотта справилась о времени, чахнущем в легком деревянном футляре напольных часов на другой стороне ее номера в колониальном стиле. Думала позвать шофера, но не вынесла бы его одноцветного безразличия. Ужин был в семь, и после придирок Француза к меню она страшилась реакции повара на задержку. Подошла к окну, толкнула звенящее стекло и вышла на балкон. Это был единственный отель в Эссенвальде, чей уровень удовлетворял привередливым требованиям Француза. Балкон тянулся вокруг всего здания. Она двинулась по прямоугольному периметру. Вглядевшись в толпу внизу и прикрывая глаза длинной изящной ладонью, всмотрелась вдаль.

Там виднелась черная тень Ворра, запечатавшая город с севера. Шарлотта искала Француза в лицах и походках оживленных улиц, но не могла отыскать в постоянных сдвигах и суете. Вдруг она осознала, что один человек в толпе стоит и смотрит на нее. Он был высок и неподвижен, лицо закрывала туго затянутая гутра из черного шелка. Она чувствовала его взгляд даже на расстоянии нескольких сотен метров. Холодок ковырнул ее оптические нервы костяным гвоздем, в глазах померкло от напряжения, и она схватилась за скрипящую дверь. Позади, на площадке перед номером, раздался стук. Приближающиеся шаги, незнакомые и тяжеловесные, увели ее от улицы и незнакомца в комнату, когда она взяла себя в руки и приготовилась к гостям. Никто не постучал, но латунная ручка медленно повернулась, и внутрь тихо вошел Француз. Она так обрадовалась ему, что не сразу заметила странность его поведения.

Шарлотта приветствовала Француза лаской и теплом. Он нежно улыбнулся и коснулся ее руки. Неслыханно. Ее взяли тревога, оторопь и онемение. Из него словно вышел весь воздух, когда он сел в одно из огромных марокканских кресел и сказал, уже закрыв глаза:

– Шарлотта, дорогая моя, я самую малость устал.

Они находились в двенадцати годах от другого отеля; отсюда туда пролегала дорога упадка и зависимости. Палермо ждал – с позолоченным и мраморным в барочной печали окончанием. Но этот вечер был отдан роскошному покою. В номере трепетал аромат жасмина, проскользнув через кованое железо балкона. В сумерках подкрадывающимися затмениями трепетали мотыльки, ускоряли свой хор лягушки и цикады. В комнатах установился покой. Француз уснул в том же кресле, на которое рухнул. Шарлотта убедилась, что он здоров, затем разула его, снесла в прихожую шляпу и трость. Последняя казалась на удивление невесомой – Шарлотта же излишне напрягла мышцы, а потому удостоилась иллюзии левитации, отчего даже рассмеялась.

Француз проспал три часа кряду, прежде чем медленно проснуться, скрипя в коже и моргая в комнате, где она зажигала лампы. В его глазах была прежде не виданная мягкость. Она увидела ребенка в мужчине, удивление и удовлетворение там, где раньше скреблись цинизм и алчность. Этого человека она всегда знала, но почти не встречала.

– Сядь рядом со мной, – сказал он. – Я хочу рассказать тебе о своем черном друге и его видении леса.

Они проговорили долго, прерывая беседу только на то, чтобы принести вино и перенести ужин. Он рассказал о новом друге, о его доброте и его уроках, о часовне, святых и живом Адаме где-то в сердце дикого леса. Он хотел, чтобы она познакомилась с его Черным принцем и причастилась этим сказкам о вере и чуде. Тихо, ни с того ни с сего, он спросил:

– Серебряное распятьице, что ты порой носишь; великую ли сентиментальную ценность оно для тебя имеет?

Шарлотта слегка смешалась, так что он продолжил:

– Дело просто в том, что я хочу сделать своему Принцу подарок; могу ли я его у тебя приобрести?

– Оно не имеет для меня никакой ценности, – солгала она. – У меня есть несколько других – прошу, возьми.

Он обрадовался и быстро пересек короткое расстояние между ними, чтобы поцеловать в щеку. Его губы оказались на удивление холодными. Удовлетворив свою просьбу, он продолжил рассказывать о прошедшем дне.

Они перешли в столовую, без перерыва в его воодушевлении и без паузы в ее изумлении. Ужин был куда легче, чем Француз требовал обычно; этим вечером – только шестнадцать перемен блюд. Во время красноречивой трапезы он временами перенимал голос Сейль Кора и над столовым пейзажем трапезы сдабривал витиеватый французский богатыми арабскими страстями и торжественной интонацией. Она громко смеялась над произношением, ее так радовало ликование Француза. Он был гением подражания. Умел копировать любые голоса, незнакомцев и друзей, животных и даже неодушевленных предметов. Однажды он зачаровал поэтов на творческом приеме, достоверно изобразив старые петли. Она обожала, когда он был игрив, когда его дар не кис от злобы.

Почти в полночь он оставил стол и сел с сигарой за пианино. Шарлотта вышла на балкон в блестящую ночь. Город уже спал, небеса внимали звукам существ внизу, звезды аннотировали трель и звень, звучавшие во тьме, как стекло. Из номера к ним присоединился шепот Сати, и в этот бесподобный момент казалось, что между временем и близостью всего сущего настало согласие, словно у неуклюжего человечества может быть свое место во всей этой бесконечной идеальной тьме – если оно будет играть в сторонке. Где-то подальше, с закрытыми глазами, – но в согласии.

* * *

Враг наблюдал снизу, стоя среди деревьев близлежащего сада, глядя на красивую женщину, чье излучение было впору и в пару ночи. Слабая музыка оказалась совершенно неизвестной, но она касалась и переиначивала сердце необратимым и загадочным способом; словно вставала в тенях ранее незаметных мест. Женщина на балконе была желанной, уникальной и очевидно чужой в этой стране. Она простояла долго, впитывая звезды, тянулась своей жизнью навстречу всему сущему. Враг чувствовал температуру ее сердца, глубину понимания и чистоту надежды.

Потом он ушел, унося в дыхании ее частичку и растворяясь в интимности дремлющего города.

* * *

Это было идеальное место для спланированной засады Цунгали. Здесь дорога у воды была очень узкой, она вынудит странника замедлиться и смотреть, куда он ступает.

Он не знал, сколько придется ждать, – нельзя исключать возможность, что его застигнут врасплох или что жертва проскочит, пока он спит. Но белые всегда извещают, где они. Они рассылают носовую волну, так что земля и животные ропщут задолго до их проявления. Их след глубок. Попранной и зараженной, земле приходилось оправляться даже после самых мягких из их путешествий.

На тропе Цунгали разложил ловушки, по прикосновению выпускавшие в воздух пары и примеси. Ловушки, что сменят цвет птичьей песни или вынудят насекомых надолго замолкнуть и прислушаться, выдавая наметанному уху крошечные вибрации предостережения. Он сидел за рекой, подняв пытливый прицел винтовки для дальнего выстрела. Это простое убийство, так что он искусственно создал себе преграды, чтобы отточить мастерство. Последних двоих он убил вблизи и слишком быстро. Ему вновь хотелось воспользоваться «Ли-Энфилдом» и доказать свою меткость.

Цунгали рано поужинал свежей речной рыбой и стоял в бамбуковой роще, когда небо высоко над головой рассек свист; свист сменился на легкий тонкий ритм изощренного перестука. Ровный и сухой, он красиво соскользнул к Цунгали по листьям с постоянной переменой акцента и пауз. От его вида Цунгали прирос к месту; в шуршащую листву пред ним нежно пала длинная синяя стрела с прозрачным оперением.

В этом вечере он не один. Должно быть, у него есть соперник в борьбе за кровь топочущего белого – а любое существо, способное сделать такой выстрел, не стоит недооценивать. Подняв стрелу, он поразился отсутствию веса. Изучил наконечник и нашел там крохотную семенную шапку из клювов, по отдельности сшитых нитью в форме гексагональной скорлупы, позволявшей воздуху ворковать в обтекаемых контурах. Судя по высокой траектории, стрела пришла издалека, но Цунгали все равно торопливо осмотрелся и почувствовал, как по телу ходит дрожь.

На следующий день, рано утром, в миле от него на минуту-две прервались птицы. Он нашел насиженное место и поместил Укулипсу в желобок, найденный на плоском камне. Он был готов. Он ждал, когда на мушке покажется неизбежность.

* * *

В двери башни не было скважины – только щель со сглаженными от использования и крысиных зубов краями. Гертруда вложила внутрь свою плоскую ладонь, пальцы коснулись шнурка. Она защипнула его между лакированными миндалями ногтей и вытянула.

– Вернемся на свет, госпожа, – сказал Муттер.

Она услышала в его голосе настоящую заботу, а не страх. Масляная лампа чадила, вокруг чернились клубы ночи. Волшебное стало уступать жуткому.

– Да, – сказала она, отпуская шнурок на другую сторону двери. – Мы вернемся поутру. В новом свете мы увидим куда больше.

Они слезли в цивилизованную часть дома. Потерявшись в мыслях, она вышла из лестничного колодца, смахивая со складок платья паутину и пыль. Не сразу она заметила, что ее действия чисто механические, задуманные обозначить возвращение – с одежды нечего было снимать.

Свет провозгласил, что сегодня будет славный день – сперва вяло драпированный водой, но затем, к полудню, – с озаряющим накалом, сжигающим след всякой тени. Они поднялись по лестнице на третий этаж в насыщенной яркости, следовавшей за их восхождением, – тончайшие лучи солнца кружились в поющем чердаке, создавая великолепный ландшафт с меняющейся перспективой. Добравшись до цели, Гертруда снова достала шнурок и энергично подергала. Дверь с мясистым щелчком открылась, и они взошли на очередную лестницу.

– Иногда я задаюсь вопросом, закончится ли когда-нибудь этот дом, – сказала Гертруда, начав подъем в этой обшитой деревом трубе. На вершине под красивыми изгибами крыши-купола ждал большой круглый стол. Латунный стержень и рычаг указывали на диск, укрытый поблекшим шелком. Она мгновенно поняла, что это, и ее сердце забилось от восторга.

Она сдернула ткань с диска и обнажила его мягкий изгиб. Затем опустила рычаг, взявшись за толстый латунный набалдашник-ручку на конце стержня. В потолке отворилась панель, бросая пестрый свет на стол. Она повернула ручку настройки, и содрогающиеся пятна явили смысл в виде города под ними. Муттер опирался на белую поверхность, когда по тыльной стороне его ладони пробежала лошадь с экипажем. Он отдернулся как ужаленный.

– Все хорошо, Зигмунд, – сказала Гертруда. – Это всего лишь картинка.

Она вращала ручку – и город вращался и растягивался, покорный ее власти. Постоянно подстраивая рычаг и стержень, она по желанию выбирала и фокусировала отдаленную жизнь. Тралила контуры горизонта и черную тень Ворра, прежде чем увеличить вход в собор. Дивясь своему идеальному отстранению, ловила лица выходивших из огромной двери, а их целеустремленность и активность редуцировались и размазывались по белому блюдцу – ей на обозрение и потеху.

Тогда Гертруда увидела еще одну возможность, поднимающуюся из этой молочной белизны; камера-обскура послужит решением для недовольства циклопа. Отсюда он сможет наблюдать за городом с безопасного расстояния, утоляя любопытство движущимся изображением. Она решила преподнести сюрприз и привести Измаила на чердак, не объясняя зачем.

На следующее утро на городской площади проводили уличную ярмарку, а Гертруда одела циклопа потеплее, отперла двери и повела через дом. Он не выходил из комнат с самого травматического дня прибытия Гертруды и кончины Родича. Он озирался и дивился произошедшему съеживанию в сравнении с его собственным ростом. Муттер возглавлял поход на чердак, за ним следовал Измаил, замыкала Гертруда. Они вошли в поющую комнату, и в нежном камуфляже сдержанности она поймала его ладонь. Вопреки их ожиданиям, Измаил мгновенно узнал приспособление.

– Чудесно, – воскликнул он. – Это устройство Гёдарта.

Муттер и Гертруда оторопели.

– Что? – спросила она.

– Устройство Гёдарта, один из редких и уникальных инструментов Йонгуса Гёдарта.

При слове «Гёдарт» пол зазвенел с более глубоким и значительным резонансом. Циклоп отстранился, чтобы изучить струны. Гертруда почувствовала, как в ней поднимается иррациональный гнев.

– Пойдем дальше, – сказала она, быстро двинувшись через комнату с Муттером по пятам. Но Измаил отказывался торопиться, и он шел к ним медленно, наслаждаясь тросами и их реакцией, когда в них бормотал. Он коснулся всех, дергал за провода, привязанные к крыше, поглаживал перья и взвешивал металлические грузила со всевозрастающим удовольствием.

– Мы пришли смотреть не на это, – сорвалась Гертруда, чувствуя, как важность ее дара разбавляется посторонним и не имеющим отношения к делу вмешательством и пониманием. Измаил нехотя оставил свои изыскания и нагнал их, на пути тренькнув в нестройном взмахе пятью струнами. Вместе Гертруда, Измаил и Зигмунд поднялись в темный восьмиугольный зал и встали вокруг круглого стола. Она схватилась за рычаги управления и с драматическим жестом оживила проектор. На крыше прорезалась узкая щель, и на стол выпрыгнула ярмарка, переливающаяся от деятельности, красок и суеты. Муттер, чувствуя прилив эмоций, вернулся по лестнице на чердак в поисках окна или проема.

Гертруда следила за циклопом. Тот стоял совершенно неподвижно, слегка склонившись над столом. Его глаз посреди лба был огромным, пугающим. Сам он стал бледен, маслянистая пленка испарины на коже отражала свет сцены перед ним. Внезапно ее тело переиграло то отвращение, которое она испытала в их первую встречу; теперь казалось, будто этот момент был десятки лет назад. Их интимность и ее растущие чувства к нему сделали его лицо нормальным: интерес и секретность заретушировали известные аномалии, а близкие отношения и желание зашили различия между Измаилом и Гертрудой.

Ее захлестнул шок от старого чувства, особенно сейчас, когда они стояли вместе, а момент мог переломиться в любую сторону. Ошибка ли привести его сюда? Отчего у него такой вид? На светящийся диск капнула слеза, ненадолго создав еще одну, маленькую линзу. Из глубин груди Измаила вырвался нераспознаваемый звук. Сперва она подумала, что это сплав тоски, но звук, проскользнув по всему диапазону ее восприятия, менялся, принимая более резкие и тревожные оттенки. Упала вторая слеза, и Гертруду охватили потребность подойти к нему – прикоснуться и успокоить – и желание сбежать. Стол как будто становился ярче, пока комната вокруг чернела.

Он начал раздеваться, пока она смотрела, не в силах что-то сделать или сказать. Расстегивая пряжку, он заметил ее неподвижность, как совершенство неподвижности мнет воздух, и со злостью ткнул пальцем в ее блузку, стягивая с себя штаны. Когда она не отреагировала, указующий перст превратился в сжатый кулак, который схватил послушные кружева и выгнул девицу к себе. Жемчужные пуговицы разлетелись во все стороны, и она уже было прикрыла свои пугливые груди, когда он крикнул: «Для меня! Ты – для меня!» Она закрыла глаза и медленно сняла испорченную блузку и тонкие бретельки корсета. Он разметал оставшуюся одежду, топча ее и хрустя нетерпеливыми, непослушными ногами по упавшим пуговицам.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.