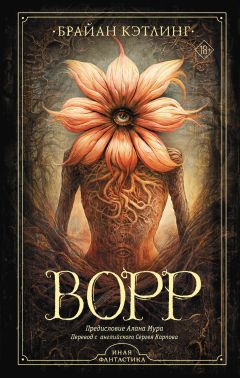

Текст книги "Ворр"

Автор книги: Брайан Кэтлинг

Жанр: Героическая фантастика, Фантастика

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 22 (всего у книги 28 страниц)

– Почему я тебе не отвратителен? Мое лицо не оскорбляет твой взор?

– Видел и хуже, – ответил Уильямс.

– Твой ответ меня удивляет. Однажды мне сказали, что я буду противен всем, кого встречу.

– И кто тебе это сказал?

Измаил обнаружил, что находит у себя воспоминания, о которых и не подозревал: о Гертруде и Муттере; о доме и его высоких стенах. Когда его объяснения подошли к концу, циклоп настаивал на собственном вопросе, пока Уильямс не уступил и не ответил.

– Да, в городе ты будешь диковиной. Никто уже тысячи лет не видел настоящего живого циклопа. Жизнь для тебя будет трудна, тебе придется прятаться. Но здесь все совсем по-другому; здесь ты лишь одна из множества странностей леса.

Измаил хромал рядом с Уильямсом, тяжело опираясь на посох, который ему срезал высокий человек. Он чувствовал потребность развить тему.

– Но ты бы мог пройти мимо, когда на меня напали. И ты помогаешь мне сейчас. Почему так?

– Полагаю, я легко мог тебя бросить. Но здесь у всего есть смысл: все мое предназначение, похоже, сцеплено с секретами Ворра. Не знаю почему, но возможно, что и ты встретился неспроста. А кроме того, я не оставлю ни одно существо на милость этих людоедских чудищ.

– Но что, если это они – часть твой судьбы? – допытывался Измаил.

– Значит, их судьба была умереть, а моя – помочь им в этом. Ты просто повод для события.

Циклоп затих; быть поводом для чужого события стало незнакомым для него опытом, и он сомневался, что ему любезна эта мысль.

Они шли три часа по высокой гряде, постепенно оседавшей в твердую плоскость деревьев.

– Там – центр, – сказал Уильямс, – ядро, – он показал на середину плотной массы. Снял лук и огляделся. – Оставайся здесь. Я скоро вернусь.

Не успел Измаил возразить, как тот скрылся из глаз, воспользовавшись склоном хребта как ширмой между ними. Циклоп сел на землю и изучил перевязь на ноге. Услышал, как спустили стрелу, и почувствовал с ее уходом странную пустоту. Десять минут спустя Лучник вернулся и встал над ним. Его уверенность снова скрадывало то же самое выражение утраты и замешательства. Его руки стали черны от лука, и он искал на лице Измаила ответ, для которого ни один из них не мог найти вопроса.

* * *

Если Цунгали брал задание, он всегда доводил дело до конца, но в этот раз его что-то подвело; воля дрогнула. У добычи были сила и норов, и она шла не одна. Они находились впереди, а все, чему он доверял, осталось позади. Сон прошлой ночи манил в другое место – место, которое боле не существовало. Цунгали вдруг остановился и взглянул на свои руки с зажатой Укулипсой. Старая винтовка с вмятинами и отметинами, с недавно расколотым цевьем внезапно показалась такой же усталой, как и он сам. Талисманы на теле почудились тяжкими и угрюмыми. Его возраст и странность этого края проникли под все защиты. Впервые он осмыслил свою инерцию, и это остановило его на месте. Зачем он это делает? Для кого? Тогда Цунгали сел и забыл свою функцию. За спиной раздались мягкие шаги, и впервые за взрослую жизнь они не вселили страха. Он сидел неподвижно и ждал.

– Малыш! – сказал старый голос. – Малыш, почему ты здесь потерялся?

Он не мог повернуться, но это было не нужно. Смотрел на свои руки и синюю сморщенную патину кожи. Его дед позади говорил:

– Идем домой. Это место полно демонов и заблудших; здесь тебя ничто не ждет.

Перед собой он слышал голоса. Уильямс и его спутник – только руку протяни.

* * *

Их молчание стало темным и неуютным. Измаил настороженно взглянул на помрачневшего друга.

– Что-то не так? – спросил он.

Уильямс посмотрел вдаль и тихо произнес:

– Выстрел был плох. Стрела изогнулась и не достигла цели.

Измаил не знал, как ответить; что-то внутри инстинктивно предпочитало не касаться лука. В попытке сменить тему он спросил:

– Мы идем в центр?

– В том направлении. Стрела ведет в том направлении.

Измаил прошел взглядом по скользкой дорожке лица Уильямса, пытаясь понять его настроение и окрас рефлексии.

– Ей тяжело, – сказал себе Уильямс, не обращая внимания на хромающего под боком циклопа. Солнце снова входило в силу, и с этим сгущалось дыхание деревьев, воздух становился мутным и влажным. – Этого еще не случалось, – продолжал англичанин. Он посмотрел на лук в вытянутой руке, не глядя на тропу под ногами.

Измаил ничего не понял, его тревожили перепады настроений этого человека. В их отношения вкралось сомнение; предложенные защита и забота оказались под угрозой отстраненности Уильямса.

– Кажется, лук хочет тебя, – провозгласил Уильямс, и корчи страха в нутре Измаила усилились до содрогания. – Она истекает и силится к твоей руке.

Уильямс встал как вкопанный, протянув трепещущий лук.

Измаил моргнул при виде предложенного предмета, уже вполне устрашающего. Уильямс зажмурился, и лук слегка покачивался, словно горизонтальный изгиб пытался подражать задрожавшим ресницам циклопа. Измаил не собирался касаться мистического оружия.

– Мне это не нужно. Это твой лук, мне он не нужен.

– Речь не о том, что тебе нужно, – ответил Уильямс, не открывая глаз. – Приди; возьми ее из моих рук.

* * *

Цунгали знал, что голоса людей, как и их дыхание, не всегда живут в этом мире сами по себе. Он знал, что они могут входить в других и порою приносить разные знания. Вот что так чудесно удавалось тому ребенку – Ирринипесте: ее голос посещал множество миров и вернулся с великой мудростью. Значит, за его спиной мог быть и голос деда; но мог быть и голос призрака или демона, что его украл. Если он поверит и повернется ему навстречу – он пропал.

– Приди, возьми мою руку, – сказал его дед.

И тут Цунгали услышал эхо этих слов над головой – в устах добычи. Не оглядываясь, он свернул наверх, к тропинке впереди этих двоих, уже не заботясь о том, чтобы не шуметь.

Он спешно подкрался и увидел их на своем пути – неготовых и занятых какой-то причудливой игрой белых. Они затихли, и Лучник – тот, кого он знал, – протянул свое оружие, сунув в лицо меньшему человеку.

Все это Цунгали увидел в долю секунды. Что бы это ни был за ритуал, он оставил их обнаженными и неготовыми – преимущество на стороне охотника. Цунгали примкнул длинный штык, дослал в камору патрон, потом выбрался на тропинку и ринулся в атаку, опустив голову, как бык, рассекая клинком пространство между ними.

* * *

Уильямс так сосредоточился на самоналоженной слепоте, что не слышал за спиной циклопа ни быстрого шороха листьев, ни скорости, с которой ломались сучья. Но слышал Измаил, и развернулся туда, где уже вообразил коренастые желтые тела нападающих антропофагов. К его ужасу, ему предстало расплывшееся в атаке пятно огромного черного воина с винтовкой, с поблескивающим на стволе вязким ножом. Он быстро приближался.

Измаил сделал то единственное, что в этот роковой момент могло пробудить Уильямса: он вырвал лук из его рук с такой силой, что глаза Лучника раскрылись с раздражением и вниманием.

Циклоп снова повернулся к нападающему, и его взгляд был как пощечина по глазам охотника. Это не белый человек – это вовсе не человек. Обжигающий взор Измаила врезался в его зрение, и Цунгали запнулся, оскользнулся на липкой тропинке. Вытянулся едва ли не на четвереньках, но не потерял скорости, не выпустил Укулипсу из рук. Он поймал себя в падении и вернулся к атаке.

Уильямс увидел нападавшего; смотрел, как тот теряет фокус и поскальзывается. Достал из наплечного мешка громоздкий, рвущийся в бой вес пистолета «Марс» прежде, чем охотник оправился и набрал скорость.

На бегу Цунгали видел, как существо поднимает над головой лук, видел, как разворачиваются проворные движения второго, и понял, что голос, который он слышал внизу, в самом деле принадлежал деду, а не демону или призраку. Чудовища не шептались внизу: они были наверху, с ним, и прямо на них он несся.

Уильямс взвел и нацелил пистолет, увидев глаза черного.

Наконечник штыка был в двух метрах от груди Измаила, когда великий рев положил конец всякому движению; всякому, кроме птиц, бросившихся с каждой ветки и забивших крыльями прочь из леса в яркий, ослепительный воздух, подальше от ужасного звука.

Измаил отпустил лук, позволил ему выпрыгнуть из быстрых рук и схватился за уши, когда над плечом полыхнуло горячее белое пламя. С воем упал на колени.

Уильямс прошел мимо, держа пистолет наизготовку. Он вглядывался туда, где лежал Цунгали, сорванный с ног и отброшенный ровно на то место, где всего несколько секунд назад набирал скорость. Тот корчился в мучительном узле, когда Уильямс медленно миновал узкое расстояние, разделявшее их, и встал над нападавшим, держа сбоку дымящийся ствол «Марс».

* * *

Шарлотта наблюдала, как Француз глазел со шканцев большого бело-серебряного корабля. Он был неподвижен и неразговорчив; с каждым днем на бесконечной воде уходил все дальше и дальше. Она пыталась сблизиться, но, пока он проваливался в себя, вокруг него образовывался барьер. Она никогда не чувствовала себя так одиноко и беспомощно, как когда созерцала превращение моря из синего в зеленое, задумавшись над этой бесчувственной и огромной глубиной.

По вечерам, под пылкими звездами, они ели молча, а все ее попытки осторожной беседы игнорировались или обрубались. Она знала, что он ничего не может с собой поделать, что злоба нацелена не на нее, но та все равно ее ранила. Шарлотта говорила себе, что ее боль ничто в сравнении с его; все самые ошеломляющие Француза чувства сгрудились у необратимого отсутствия. Каждый час бодрствования и сна посвящался поискам в залежах бесплодной памяти лица или момента, чтобы зацепиться и нахлынуть всей приливной волной эмоций. Но находился только далекий, серый, пустой берег, а когда корабль достиг Марселя, Француз уже практически не замечал Шарлотту.

Больше он не делился с ней своей болью. Взамен Шарлотта стала мишенью его разочарования и растущего бесцельного гнева. Приезд в Париж был сварливым и бесчувственным. Француз отказывался утешиться радостью от возвращения на родину. Все ее усилия проходили впустую, незамеченными. Он наказывал за неспособность разрешить или умалить его страдания, требовал, а не просил, особенно если речь шла о привередливых трапезах и растущих запасах барбитуратов. За экспериментами с последними приходилось следить особенно тщательно, чтобы он мог высчитывать разную алхимию небытия и искать пределы своего несуществования в противовес объему боли.

Он не мог усидеть на месте, не мог писать. Блуждал по комнатам, поглядывая через занавески на померкший Город Света; снова говорил о странствиях, пользовался движением как суррогатом мышления. Впервые Шарлотта всерьез задумалась о том, чтобы разорвать контракт, вернуть его матери деньги и бежать от подобного зловредного общества. Но осталась ради него, зная, что без нее жизнь Француза с безразличными слугами станет еще хуже. Его смерть же стала загадкой, преследовавшей ее всю жизнь, и она пришла к выводу, что вовсе не спутанный вес ответственности вынуждал ее заботиться о нем и держаться ближе; это было что-то крепче, что-то до странного ненужное и одновременно абсолютно фундаментальное; некая любовь; постоянная потребность следить и оберегать в недрогнувшей близости. Чувство не было материнским и уж точно не подпитывалось извращенным удовольствием от травм, нанесенных его жестокостью. По сути, ее бытие сплелось с его, за пределами обстоятельств и порою даже характера. Она останется до конца и избавится от всех в том сомнений.

Она помнила разговор, который однажды слышала в детстве. Шарлотта угнездилась под толстыми ножками темной мебели, в то время как еврейский родственник объяснял притчи из своей веры. Он говорил о многом странном и сложном, но одно задержалось в ее юном разуме: разделение дня и ночи и характеристики рассвета и заката – сумерки голубя и сумерки ворона.[29]29

Цитата из стихотворения Хорхе Луиса Борхеса «Неизвестная улица» (1972).

[Закрыть] Теперь она понимала, что все их время вдвоем будет именно таким – вечно впотьмах. Но она сохранит эти сумерки и будет трудиться над их светимостью. Это будут сумерки голубя, куда никогда не допустят ворона.

Часть третья

В одной стране все слепы от рождения. Некоторые жаждут знания и устремлены к истине. Рано или поздно один из них скажет: «Вы наверняка замечаете, господа, что мы не можем идти прямо и часто проваливаемся в ямы. Но я не верю, чтобы подобные тяготы были знакомы всему человечеству, ибо наша раса не отважена от естественного желания идти прямо. Посему я верю, что некоторые люди наделены способностью наставлять себя прямо».

Николай из Отрекура. Exigit ordo[30]30

Николай из Отрекура (ок. 1299–1369) – представитель поздней схоластики, настоятель монастыря в Метце, магистр теологии Парижского университета. Его часто называют Юмом Средневековья. Был противником метафизики Аристотеля и отрицал доказательства бытия Бога. В 1347 году решением папской курии был принужден сжечь большую часть своих сочинений, из которых до нас дошел трактат Exigit ordo executionem (он же «Универсальный трактат»).

[Закрыть]

Грандиозность таких «бумажных проектов», как «Вавилонская башня» Брейгеля, похоронные храмы Булле, тюрьмы Пиранези, футуристические электростанции Сант-Элиа, была воплощена в жизнь – причем любителем, фанатически мотивированной дамой из Нью-Хэвена, создавшей дворец снов со всей гениальностью янки.

…и когда несговорчивый 44-й

случился в его руке и раскрутился

в той центробежной относительности, что мы видим

в обратном вращении спиц

колеса у телеги,

тогда он нашел

покой, с оправданным стволом,

нацеленным

в окрестность вечности.

Эд Дорн «Стрелок»[32]32

Эд Дорн (1929–1999) – американский поэт, чье самое знаменитое стихотворение, «Стрелок», вышло в шести частях в период с 1968 по 1975 год. Это длинная поэма о ковбое-полубоге, владелице салуна и говорящей лошади по кличке Клод Леви-Стросс. Именно в честь этой книги Стивен Кинг назвал первую часть «Темной башни».

[Закрыть]

Мейбридж стоял перед овальным зеркалом и расчесывал бороду. Он снова схуднул, и морщины под белыми прядями казались темно-серыми – глубокими бороздами и долами на позднем, осунувшемся осколке луны. На нем была надета его лучшая рубашка – купленная на Джермин-стрит, у прославленного лондонского портного, обшивавшего самого консорта. В облезающем стекле что-то мелькнуло – потемневшее серебро изгибалось от полированной прозрачности, и в нем прошла тень женщины. Мейбридж не обратил внимания на незначительный проблеск прошлого и пригляделся к себе, на миг поймал собственные блуждающие глаза, не всматриваясь в них, не желая видеть смысла, который они доносили. Стекло покоробилось со времен его жены – истончилось с тех пор, как ушла ее упитанность. В позолоченной раме больше не барахтались парфюмированные румяна и жирная пудра; теперь в этих мелях отражалась лишь пустая серость его глаз – сжатых сфинктерами против поиска понимания.

Позвонили в дверь; прибыл экипаж. Он облачился в сюртук, взял трость, свою новую официальную шляпу и заторопился к двери, похрустывая костями от скорости. Он торопился на встречу со знатной дамой – опаздывать никак нельзя.

Экипаж дребезжал, пока он крепко сжимал трость и ерзал от возбуждения и нервов; ему всегда хотелось с ней встретиться. Она послала за ним через Стэнфордов, пригласив на чаепитие в ясный мартовский день. Мейбриджа уже покорили скромная красота и гигантские богатства – первое он заметил много лет назад, на другом конце бального зала, пока шел через сад. Ее было не назвать классической красавицей, как одну из стройных сирен Лонг-Айленда, порхавших и изгибавшихся в блестящей белизне лучших приемов общества. Ее привлекательность исходила изнутри и озаряла каждое движение грацией и харизмой; не ограненный алмаз, а энергетический самородок силы и живого достоинства. С тех пор на нее свалились скорбь и деньги. С изнурительной смертью единственной дочери и безвременной кончиной мужа осталось лишь одиночество, чтобы сломать ее, и огромное наследство – чтобы подтачивать все надежды на загробную жизнь.

Сара стала единственным бенефициаром состояния, заработанного оглушительным успехом многозарядной винтовки Винчестера – оружия, которое «покорило Запад». То была сильно эволюционировавшая версия более неуклюжей винтовки Генри, с революционной конструкцией: к стволу снизу крепился трубчатый магазин и подавал в патронник двенадцать зарядов с помощью подствольного рычага, также служившего спусковой скобой. Из карабина рычажного действия можно было вести беглый огонь с седла. Благодаря огневой мощи и скорости перезарядки оружие на голову опередило все, что производилось до него.

Винтовка разогнала немногие оставшиеся племена, что отказывались уступать белому игу. Вместе со своими собратьями тяжелого калибра вычистила равнины от бизонов и прочих существ с дорогостоящими хвостами или рогами. На заре Гражданской войны северная армия закупала ее в огромных количествах, и деньги хлынули рекой в закрома Винчестеров. Винтовка выпускала одну пулю в секунду и отличалась траекторией, что стерла с лица земли половину поколения соседей и друзей.

Слезам Сары так и не пришел конец. Просто после первых пяти лет они текли внутри. Слезы наливались под веками, выхолащивая плоть под нежной кожей щек и находя горло, чтобы она сглатывала соленые картины с малышкой Энни, чахнущей на ее груди. Ребенок не узнал в жизни ничего, кроме лютого голода и боли; между кожей и костями не прирастали мясо или жир.

Почти пятнадцать лет спустя Сара проглотит боль при виде гниющих легких молодого мужа, пока его пожирала болезнь. Он, как и его кричащая дочь, съежился в ее объятьях. Говорили, что в начале 1880-х Сара пошатывалась на краю безумия, но переступить последнюю черту ей не давало какое-то особое упорство. Она сама не знала, чему им обязана: уж точно оно не коренилось в горе богатств, что росли вместе с трауром, поскольку к ним Сара интереса не испытывала никогда; деньги ничего не могли купить и только копились – зачаточная модель ее распухающей тревожности. Никак не могло не быть причины, почему все эти ужасы подавили всю ее радость; когда причина наконец нашлась, она показалась мучительно очевидной.

Он сам ей все объяснил. Бледная улыбка и нежные руки – Сара Винчестер нисколько не сомневалась, что ей описывали супруга, стоящего подле нее, недоступного невооруженному глазу. Он пришел объяснить эволюцию их семьи, похоронить ее угрызения совести: она ни в чем не виновата.

Медиум поднесла платок к лицу Сары, пересказывая его слова, утешая духа, побуждая говорить яснее. Он сказал – через медиума, – что те, кого сразило ужасное оружие, вернулись отомстить, что они проследовали по тропинке из долларов к ответственным за их смерть и что Сара по определению последняя из Винчестеров. Они уже забрали Уильяма и Энни (которые счастливо воссоединились на другой стороне), но гнев вернувшихся не утолен.

Спасение возможно, и у него было физическое выражение. Муж велел ей построить дом – особняк для сожительства с мертвыми; такой огромный, что вместит все пропащие души, пока они не явились бесприютно скрестись о ее бытие. Такая цель потребует непрестанных трудов, предупредил он. Дом должен расти постоянно; если расширение прекратится, Сара умрет и они никогда не встретятся на другой стороне.

В тот день Сара покинула сеанс с надеждой и целью; после многих лет боли она наконец знала, куда направить деньги и энергию. Так ей дали первый депозит для новой жизни – паломничества, которое свернет железнодорожные пути Леланда Стэнфорда к стройке ее нового дома на западе, – и она возблагодарила медиума за то, что та наставила в нужном направлении. Днем и ночью армия наемных рабочих сооружала чудовищный лабиринт из дерева, где могла спрятаться Сара. Вокруг нее множилась «Янда Вилла», во всех направлениях змеились слепые коридоры и увлечение числом тринадцать, заводя яростных демонов и оскорбленных при жизни призраков в тупиковые проходы, безумные башенки и лестничные марши, поднимавшиеся, по сути, в полное никуда – но всегда прочь от ядра ее скорби.

Все это Мейбридж уже слышал, но память у него была выборочна и смертельно поражена его собственными потребностями. Сара Винчестер – женщина большой красоты и влияния; он восхищался ее чистотой. Она так и не вышла замуж вновь и сохраняла ярую преданность памяти усопшей семьи. Она его поймет, верил Мейбридж. Она наверняка слышала о его инциденте с Ларкинсом. Он не сомневался, что вдова оценит правомерность его действий, разглядит в нем истого джентльмена и, как он надеялся, значительного художника.

Экипаж остановился перед входом в сад растущего дома. Мейбридж сошел и вступил на тропинку, миновавшую фонтан и выходившую к веранде. Вход меж колонн был холоден и элегантен – механический просвет в плотничестве. Дверь открылась, и Мейбриджа впустил внутрь тихий человек.

Дом был безупречен и блестел новизной. Он пах лоском и опилками – оба запаха обострялись тонким полутоном лака. Выложенный вручную наборный паркет – идеален и бесконечен; Мейбридж следовал за проводником словно целую вечность, иногда не в силах устоять перед соблазном замешкаться для изучения каждой детали и угла. Они вошли в зал, обстановка которого превосходила содержимое всех остальных комнат, вместе взятых. В центре стояло пианино, господствовавшее среди мебели и картин. Очевидно, это была жилая часть дома. Остальные комнаты – видимость, избыток, но в этих царила жизнь. Мейбридж чувствовал ее присутствие в следующей комнате.

Тихий человек оставил его стоять и прошел дальше, закрыв за собой дверь. Нервозность Мейбриджа подергивала за шляпу и трость, ему хотелось их сложить, но он не смел рисковать оскорблением. Он беспокоился и озирался, постукивая по ноге вышеназванными предметами. Послышалось бормотание, а затем дверь открылась и вошла хозяйка, протягивая для приветствия руку.

– Мистер Мейбридж, благодарю за визит.

Его шокировала ее внешность. Дама из исторических проблесков его памяти стала совсем другой. Стала плотнее, солиднее – не от толщины или роскоши, но как будто от того, что вокруг нее изменилась гравитация мира. Ее спрессовали обстоятельства, вес дома. Лицо стало морщинистым и выхолощенным, и все же каждая морщинка льнула к пухлости; она была противоречием формы – словно контуры ее лица написали на неподходящей поверхности. Слои макияжа, наведенные на некогда безупречный облик, придавали ему странный лаковый оттенок. Только зубы оставались идеальными, хотя и глаза сохранили блик чего-то постоянного и смущающего. В отдалении слышался стук молотков, но Мейбридж старался пропускать его мимо ушей. Он слегка поклонился и подал руку.

– Благодарю, миссис Винчестер, – сказал он с расцветающим под бледной кожей мальчишеским румянцем. – Ваше приглашение принесло большую радость.

Она любезно улыбнулась и провела его в маленькую гостиную, где на обеденном столике уже сервировали чай. Они сели и вежливо обсудили погоду и знакомых. После двадцати минут душных и обязательных формальностей беседа наконец сдвинулась к цели ее приглашения.

– Стэнфорды ознакомили меня с вашим творчеством, мистер Мейбридж. Надо сказать, я весьма впечатлена.

– Благодарю, мэм. Позвольте спросить, какие фотографии вы уже видели? – поинтересовался он.

– О, горы, тот вулкан и дикарей, танцующих по кругу.

– А, Пляска Духов, – сказал он с удовлетворением. – Я единственный, кто когда-либо ее фотографировал.

– Пляска Духов? – повторила она – ее внимание было приковано к нему ровно так, как он и надеялся. – Что это?

– Среди множества туземных племен бытовало поверье, что они могут вызвать мертвых пращуров, чтобы те помогли им выстоять против переселенцев, продвигавшихся на запад. Они воображали себе восстание и объединение кланов, мертвых и живых, чтобы сохранить то, что считали своей священной землей.

Сара слегка придвинулась на своем кресле с твердой спинкой и спросила:

– Когда конкретно имели место эти пляски?

Он назвал даты снимков, и она замолкла, быстро высчитывая в уме их значение. Комнату заполнила тишина в ритме стаккато, и Сара перевела взгляд на пол, слегка подергивая уголком рта, словно в горле что-то ходило. Казалось разумным сменить пейзаж и тему.

– Превосходно идет и другая моя экспериментальная работа, – вставил он. – Я запечатлел на камеру движение множества животных – и даже людей!

Его попытка поднять настроение хозяйки была встречена тяжелым молчанием. Она воздела покинутый взгляд и посмотрела ему в глаза, и Мейбриджу пришлось отвернуться.

– Я изобретаю новые камеры, – неуклюже продолжал он, – с быстрыми затворами. Взводами многократного действия для улавливания изображений. Почти как ваша чудесная винтовка, мэм, которой я однажды пользовался в Аризоне; отменный механизм. Я нацелен на разработку чего-то схожего – той же скорости и точности, разделяющих время… – Он замолк при виде ее лица.

Она поднесла руку к затылку и моргнула, прочищая горло и изготовляя голос к применению.

– Не могли бы вы… – Она снова замолкла, словно не зная, как построить свой вопрос. – Вы когда-нибудь… фотографировали мертвецов?

– Не уверен, что понимаю вас, мэм, – осторожно ответил он.

– Мне рассказывали, что некоторые европейские фотографы способны запечатлеть образы отошедших в мир иной, – строго заявила она, похоронив волну эмоций под суровым выражением. – Я ищу подобного мастера. Если верить Стэнфордам, вы лучший в своем деле. Мне говорили, если кто-то и способен уловить подобное, то только вы.

Мейбридж вознегодовал, но принудил себя ответить.

– Я никогда не делал таких снимков, – сказал он, стараясь ничем не выдать внутреннюю волну отвращения.

– Не желали бы вы попробовать? – спросила она, и ее надежда пронзила его взгляд и смешанные чувства. Он помолчал перед ответом, пока энтузиазм бежал его разочарованной артистической жилки.

– Для вас, миссис Винчестер, я попробую.

Два дня спустя он с тяжелым сердцем нес камеры, треноги и прочее оборудование по лакированным туннелям расширяющегося дома. Сеансы устраивались в комнате, построенной специально для этой цели – с круглым столом в центре и высокими окошками по бокам, выходившими внутрь дома. Прямого освещения не было; комната располагалась в ядрышке закрученной архитектуры, вдали от внешних стен или понюшки улицы в любом направлении. Не то чтобы это имело значение: фотографии придется делать в темноте.

Он видел «спиритические» изображения, о которых она вела речь. Все как на подбор – неприкрытые подделки: двойная экспозиция и нелепый монтаж, исполненные без каких бы то ни было тонкости и навыка. В тот миг его мнение о Саре Винчестер рухнуло. Как можно поддаться подобным манипуляциям и лжи? От подобного замысла несло худшими крайностями жирной незрелой выдумки, разряженной в правду. Но факт оставался фактом: ему необходима была протекция вдовы, ее круг друзей, ее богатство. И учитывая все это, можно было простить убеждения и печальные фантазии подмятой трауром пожилой женщины, ни разу не покидавшей дом. Возможно, когда она поймет качество его работы и точность научной объективности, вычурные заказы приведут и к более серьезным предложениям.

Он расположил камеры в дальнем углу комнаты и придал лицу величайшую серьезность ветхозаветного патриарха: это была его лучшая поза.

Сара привела в комнату еще трех людей – убежденных спиритуалистов, предположил он. Сегодняшним медиумом была мадам Грезаш, яркая женщина польского происхождения. Она отличалась знойной привлекательностью, прятавшейся под лицом, бесконтрольно растаявшим между восемью годами и шестьюдесятью пятью. Она села за стол с остальными моделями по бокам. Церковный староста Томас расположился ближе к Саре, слева от медиума. По правую руку от нее устроилась крупная женщина с лошадиным лицом, чье имя у Мейбриджа мгновенно вылетело из головы.

Произнесли молитву. Вскоре после ее окончания мадам Грезаш начала покачиваться и тихо стонать, закатив глаза под прикрытыми веками. В свете тусклой лампы под потолком все виделось отчетливо. В отличие от многих крупных кругов, они не держались за руки, а поместили ладони на стол, растопырив пальцы. Мейбриджу живо вспомнилась фотография, которую он так и не снял: Мексика; ряд свежепойманных глубоководных крабов-пауков, выложенных на просушку под беспощадным солнцем, их лососево-розовые раковины на песке, такие беспредметные и покинутые. Он стряхнул эти мысли и сопутствующую улыбку, не дрогнув и мускулом на лице. Мадам Грезаш снова застонала – более глубоким, более мужским тоном. Она сказала, что ее духовного проводника зовут Ван Чи, что теперь он здесь, чтобы помочь им и привести к столу усопших.

Первый снимок Мейбридж сделал на широкоугольный объектив и внутренне спросил себя, какой резон китайцу им помогать. Снаружи, на улицах, китайцы были не более чем рабской силой, не лучше собак, с оплеванной древней культурой. В шестидесяти милях отсюда он стал свидетелем «охоты на узкоглазых»; четверо лучших местных пистолеро делали ставки, сколько китайцев смогут подстрелить из седла. Их мишенями были работники-иммигранты, недавно распущенные после прокладки участка новой железнодорожной линии. Перепуганные люди бежали в панике, бросая небогатый скарб ради скорости. В тот день под хохочущим свинцовым дождем пало шестнадцать человек. Девять – погибли. Один из спортсменов пользовался «Винчестером-73». Кто выиграл в пари, так и осталось невыясненным, но Ван Чи на другой стороне явно обрел либо великое благоволение, либо потрясающее невежество, потому что привел к столу утраченного ребенка Сары.

Голос медиума натянулся до фальцета, и Мейбридж сделал второй снимок – в этот раз с полыхнувшим порошком. Всех – в том числе призраков – предупреждали о потенциальном вмешательстве, так что большинство закрыли глаза, когда он сказал: «СЕЙЧАС!» – и запалил свет.

В их головах заплясали остаточные пятна, усиливая ощущение ауры, а запахи нитрата и магния обожгли спертый воздух деревянного салона. Вперемежку с подавленными всхлипами и слезливыми вздохами дитя выражало свою невинную любовь к матери.

Мейбридж готовился к третьей фотографии, когда медиум объявила, что к ним присоединилась новая сущность. Когда он сжал грушу для среза очередной длинной экспозиции, в уголке глаз что-то шевельнулось. Он дернулся, но там ничего не было. Сидевшие оставались в неведении о его скачке внимания.

– Кто вы? – спросила мадам Грезаш долгими, растянутыми, провисающими словами.

Она поднесла руку к лицу и сделала перед глазами несколько пассов.

– Кто-то пришел по вас! – промолвила она с водевильным удивлением. – По вас, мистер Маггридж, по вас!

Он вздрогнул, услышав свое настоящее имя, особенно в присутствии наследницы Винчестеров. Открыл рот, чтобы поправить мадам Грезаш, когда та снова заговорила.

– Здесь несчастная женщина. Она спрашивает, зачем ваши механические агрегаты так страшно ей повредили?

Голос медиума снова сменялся, и теперь из тех же уст, где так недавно побывали ребенок и китаец, донесся скользкий акцент кокни.

– Почему меня так режет тень солнца? – возопил голос. – Прикончившее меня лицо было белым, целиком белым, и заглядывало с боков внутрь, внутрь меня.

Остальных сидящих взволновала смена направления; их ресницы трепетали от желания, силясь разглядеть его выражение. Мейбридж копошился с пластинами и притворялся, что не слышит тона этих вопросов и реплик. Хотя он знал, что все это чушь, ужас фарса все же пробрал его, разбередил неспокойное прошлое. Он почти ожидал, что в комнату картинно вплывет привидение дурехи-жены и поведает о его жестокости и отсутствии мужества, разболтает все тайны устами этой польской шарлатанки.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.