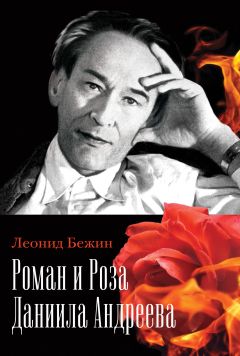

Автор книги: Леонид Бежин

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 10 (всего у книги 20 страниц)

Но место «Розы Мира» при этом еще и особое, ее отличие от других книг прежде всего в ее содержании, ее идеях и описаниях – точной прорисовке структуры околоземного мира, всех ее слоев, которые проходит душа, от возмездия до просветления.

Глава 27

Два императива

«Роза Мира» зиждется на двух незыблемых основах, двух императивах – положительном и отрицательном. Всей своей сутью книга утверждает, что Бог есть, а смерти – нет. Вернее, есть то, что обычно принимается за смерть, а на самом деле есть не что иное, как приоткрытая дверца в… бессмертие. Его удостаивается не каждый. Жаль, что Даниил Леонидович не читал «Мастера и Маргариту»: роман дал бы ему обильную пищу для размышлений и непременно был бы детально разобран в «Розе Мира». Булгаков ведь тоже воссоздает облик посланцев запредельного мира – Воланда и его свиту, посещающих Москву 1930-х годов, и начинает он со знаменательного разговора на Патриарших прудах.

Именно этот разговор обрек Берлиоза к его ужасной посмертной участи – развоплощению. Для тех же, кто этой печальной участи избежал, по Даниилу Андрееву, существует иное посмертие – долгий путь очищения, высветления кармы в мирах возмездия и последующего восхождения к высшим мирам. Берлиоз предуготовил свою участь насмешками надо всем божественным и попытками свести разговор с Воландом даже не к тому, что Бога нет, а ссылками на то, что «в области разума никакого доказательства существования Бога быть не может». Собственно, так и было сказано на Патриарших прудах.

Даниил Леонидович по существу сводит пространные рассуждения Берлиоза к одной уже знакомой нам фразе, произнесенной им в камере тюрьмы после разговора с одним из новых заключенных комсомольского возраста: «Бедный мальчик! Он в Бога не верует!» И никаких доказательств Канта и прочих философских изысков. Почему? Потому что Берлиоз апеллирует к рассудку, а автор «Розы» – к своему пережитому опыту. Не то чтобы он видел Бога, поскольку, по Иоанну, Бога не видел никто и никогда, но ему были даны метафизические странствования в тех духовных пространствах, где все пронизано присутствием Бога, где все отзывается на то, что Иегова – истинно сущий. Какие тут могут быть доказательства Канта! И зачем они!

«Да, человек смертен, никто против этого и не спорит», – собирается сказать Воланду законченный атеист Берлиоз. «Роза Мира», оспаривая это утверждение, отвечает: смерти нет! Вернее, подобий смерти множество, и после каждого из них следует новое рождение: «Я не знаю, где и когда умру на этот раз, но знаю, где и когда умирал я в последний раз перед тем, как родиться в 1906 году для жизни в России. Конечно, это знание не имеет общего значения и может интересовать только тех, кто способен отнестись с доверием к моим свидетельствам и кто чувствует при этом кармическую связь с моей судьбой».

Прервусь ненадолго, поскольку это высказывание очерчивает границы возможного и для меня, отказавшегося считать себя знающим. Да, я не могу сказать, что я знаю. Но я (и надеюсь, что со мной и читатель) способен отнестись с доверием к свидетельствам «Розы Мира», это во-первых. Во-вторых, я чувствую (тут читатель не обязан ко мне присоединяться) кармическую связь с судьбой ее автора, иначе не было бы смысла садиться за эту книгу.

Однако продолжим прерванную цитату: «Последняя смерть моя произошла около трехсот лет назад в стране, возглавляющей другую, очень древнюю и мощную метакультуру. Всю теперешнюю жизнь, с самого детства, меня томит тоска по этой старой родине; быть может, так жгуча и глубока она потому, что я прожил в этой стране не одну жизнь, а две, и притом очень насыщенные». Индия! Страна множества богов и неисчислимых религиозных идей. По некоторым подсчетам, богов там 3 миллиона 333 тысячи 333. Идей же и того больше. И на месте двух прожитых там жизней могли быть и три, и пять, и десять, что вполне укладывается в индуистское и буддийское учение о перерождениях, чему не противоречат и высказывания Пифагора о переселении души, и даже христианская палингенесия – многожизние, хотя это особая тема и мы ее сейчас касаться не будем.

Для нас важен императив: смерти нет, а есть искупление, освобождающее от страданий, и новое рождение: «Но, уходя из Энрофа (земной план бытия) триста лет назад, я впервые за весь мой путь по Шаданакару оказался свободным от необходимости искупляющих посмертных спусков в глубину тех слоев, где страдальцы развязывают – иногда целыми веками, даже тысячелетиями – кармические узлы, завязанные ими при жизни. Впервые я успел и смог развязать узлы еще в Энрофе, долгими мучениями и горькими утратами оплатив совершенные в молодости срывы и ошибки. И в первый раз я умирал с легкой душой, хотя по религиозным воззрениям той страны должен был бы ожидать воистину страшного посмертия. Но я уже знал, что исключением из касты и сорокалетней жизнью среди париев я искупил все. Смерть была легка и полна надежды».

Поразительный отрывок! Одно дело абстрактные истины и отвлеченные идеи, а другое – конкретная и индивидуальная человеческая судьба. Вероятно, подобная судьба выпадает многим, но не каждому дано сохранить о ней память и, главное, рассказать. И если отнестись с доверием к этому рассказу, он высветит, лучиком волшебного фонаря выхватит то, что иначе останется затканным непроницаемым мраком нашего земного неведения.

Итак, смерти нет, а есть карма, перерождение и искупление до полного воссоединения души умершего с Богом, иными словами, апокатастасиса[97]97

Апоката́стасис – понятие христианского богословия, использующееся в значении «восстановления» и в значении «восстановления всего», когда с ним отождествляется учение о всеобщем спасении. Учение о всеобщем спасении историческими церквями официально не признается, в отличие от некоторых протестантских деноминаций. Идея апокатастасиса неофициально признается также некоторыми известными православными и католическими богословами.

[Закрыть], по учению Оригена Александрийского.

Собственно, об этом мы читаем и у Сведенборга. Конечно, можно было бы привести и другие примеры, но этот как-то особенно выразителен. Он подкупает как личное признание, причем простодушное, не допускающее опасений, что ему не поверят. Собственно, так же простодушен был Лютер[98]98

Лютер, Мартин (монашеское имя – Августин) (1483–1546) – немецкий христианский богослов, бывший католический монах – августинец, инициатор Реформации, ведущий переводчик Библии на немецкий язык. Ключевой создатель протестантизма, именем которого названо одно из его крупнейших направлений – лютеранство. Один из создателей немецкого литературного языка.

[Закрыть] с его чернильницей, запущенной в черта[99]99

Мартин Лютер прожил целый год в Вартбургском замке почти в полном одиночестве. Жертвуя для неустанных молитв часами сна, он сильно расстроил свое здоровье. В результате его стали преследовать навязчивые видения: сам дьявол являлся ему в образе блуждающих огней или свиньи, сорил в постели ореховой скорлупой, с грохотом скатывал ведра по ступеням лестницы. Однажды Лютер в сердцах запустил в него чернильницей, но лишь запачкал стену. С тех пор посетителям замка показывали темное пятно на стене – свидетельство борения Лютера с нечистым.

[Закрыть]. А вот простодушие иного рода – по отношению к тем, кто умер и при этом оказался жив, более того, молод, красив и здоровехонек. И надо лишь открыть форточку (форточку в запредельный мир), чтобы побеседовать с ними – побеседовать запросто, как с добрыми приятелями: «Я беседовал с жившими много веков тому назад, с существовавшими до потопа, с жившими во время Господа и одного из Его апостолов, с жившими в последующие века, и все они мне представлялись людьми среднего возраста и говорили мне, что они не знают, что такое смерть, и только знают, что это осуждение. Все, жившие хорошо, вступая в небо, возвращаются к юности своей мирской жизни и в ней остаются вечно, даже достигшие в миру старости и дряхлости, а женщины, хотя бы старые и дряхлые, вступают в расцвет возраста и красоты»[100]100

Эммануил Сведенборг. Мудрость Ангельская о Божественном Провидении (1763). Пер. с лат. Э. Трайбса.

[Закрыть].

Таковы утешающие перспективы, прежде всего, для женщин, но и для мужчин, разумеется, тоже. Лишь бы здесь, на Земле (в Энрофе, как сказал бы Даниил Леонидович), жили они хорошо.

Глава 28

Скептическая улыбка Берлиоза

В «Мастере и Маргарите», романе о всякой нечисти, понятное дело, не раз упоминаются черти. Именно они подхватили под микитки и унесли Прохора Петровича, председателя Зрелищной комиссии, большого любителя чертыхаться, оставив в кресле один его костюм: «За огромным письменным столом с массивной чернильницей сидел пустой костюм и не обмакнутым в чернила сухим пером водил по бумаге». «Чтоб вас черти взяли!» – любил иной раз гаркнуть Прохор Петрович, никак не предполагая, что его самого-то они и возьмут. И вот на тебе: у мертвого Берлиоза в гробу кот лишь одну голову оторвал, а Прохора Петровича всего унесли!

Булгаков – большой мастак придумывать такие штуки. Во всяком случае, так полагает неискушенный читатель, особенно читатель конца 1960-х годов, когда был опубликован роман, в большинстве своем – тот же Берлиоз. В чертей, конечно, не верит, как, впрочем, и в самого дьявола, иначе Воланд на Патриарших прудах не задал бы с саркастической гримасой свой вопрос: «А дьявола тоже нет?»

Даниил Андреев насчет дьявола сомневаться не склонен, хотя в «Розе Мира» называет его другими именами. О чертях же он прямо пишет без малейшей тени сомнения: «Как ни странно, но существа, похожие на пресловутых чертей, действительно есть, и, представьте себе, даже с хвостом и рогами. Они обитают в Гашшарве и пользуются сомнительным удовольствием быть хозяевами Ядра – саку-алы, состоящей из самых ужасающих страдалищ Шаданакара. Вообще оказывается, что многие из легенд, к которым мы привыкли относиться с улыбкой либо же, в лучшем случае, усматривая в них символический смысл, следует понимать вполне буквально. Испытание для рассудка нашего века воистину непосильное!»

Хороший урок для наследников Берлиоза! Это они привыкли относиться с улыбкой – скептической улыбкой Берлиоза – к тому, что действительно есть. Андреев даже называет точный адрес обитания пресловутых чертей – Гашшарва, один из нижних слоев и одно из самых ужасающих страдалищ Шаданакара.

Позволю себе одно сугубо личное, даже интимное признание (да не посетует на меня читатель): черта (чорта!) я видел. Он явился мне среди белого дня в так называемом тонком сне (я задремал всего на минуту). Я навсегда запомнил его невероятно сильные, покрытые лоснящейся черной шерстью руки (лапы), которыми он рвал мне голову. От ужаса я вскрикнул, мотнул головой и проснулся, а затем долго и мучительно размышлял, что бы это значило. Не иначе как моя голова показалась черту слишком умной (это, конечно, шутка), и он решил ее оторвать.

Теперь мы вслед за «Розой» отправимся в Петербург или, вернее, чуть ниже – не в наземный Петербург, а в его отслоение, отложение, зыбкое отражение на поверхности Невы, за которым угадывается кромешная бездна. Иными словами, в Петербург с приставкой инфра. Даниил Андреев пишет: «Я очень немного, едва-едва, знаком с инфра-Петербургом. Помню, что там тоже есть большая, но черная, как тушь, река и здания, излучающие кроваво-красное свечение. Это подобно отчасти иллюминациям наших праздничных ночей, но жутким подобием. Внешний облик тех, кто пал в этот мир, напоминает, до некоторой степени, облик гномов: человекоподобие еще сохранено, но формы уродливы и убоги. Рост уменьшен. Движения замедлены. Никакой материальности, заменяющей одежду, их тело уже не излучает. Царствует беспомощная нагота».

И далее описывается судьба императора Павла, попавшего в этот слой (напомню его название – Агр): «В очередном двойнике Инженерного замка (такой есть и в Буствиче) находился в то время, то есть в 1949 году, император Павел I. Он миновал уже цикл мучений в слоях более глубоких и теперь был медленно поднимаем в Друккарг – шрастр российского античеловечества. Суровость постигшего его несчастья поразила меня. Но мне было объяснено, что, если бы часть груза не была снята с него мукой его умерщвления в ночь на 12 марта[101]101

Павел I был убит офицерами в Михайловском замке в собственной опочивальне в ночь с 11 на 12 (24) марта 1801 г.

[Закрыть] и он продолжал бы тиранствовать вплоть до своей естественной кончины – груз содеянного повлек бы его еще глубже, вниз, пока не был бы достигнут Пропулк – одно из самых ужасающих страдалищ».

Некоторым нынешним историкам свойственно идеализировать Павла, изображать его чуть ли не благодетелем России, невинной жертвой коварных интриг англичан. Следует ли им оглянуться на сказанное Даниилом Андреевым и изменить самую суть своей концепции, подстроить ее под свидетельства «Розы Мира»? Я полагаю, что нет. И сам писатель, скорее всего, ответил бы на этот вопрос отрицательно. Пусть метаистория остается метаисторией, а истории все-таки надлежит быть историей. У нее свои методы, аргументы и догадки, не совпадающие с метафизическими прозрениями. Оно и хорошо, в конце концов. Это была бы удручающая картина, если бы вся наша история после того, как она столько лет подгонялась под «Краткий курс истории ВКПБ (б)», теперь писалась бы целиком по «Розе Мира».

Теперь же от истории перейдем к литературе. В «Розе» есть удивительные страницы, посвященные русским писателям – Пушкину, Тургеневу, Толстому, Достоевскому, Тургеневу, Владимиру Соловьеву, Блоку. И ранние смерти таких творцов, как Пушкин, Лермонтов, Владимир Соловьев, Чехов, есть не что иное, как насильственная прерванность их миссий темными силами. О каждом русском писателе сказано нечто не просто существенное, важное и значительное, но определяющее всю его судьбу, и земную, и посмертную.

К примеру, о Льве Толстом: «И действительно: если бы он не заблудился среди нагромождений своего рассудка, если бы ушел из дому лет на двадцать раньше, сперва – в уединение, а потом – с устной проповедью в народ, совершенно буквально странствуя по дорогам России и говоря простым людям простыми словами о России Небесной, о высших мирах Шаданакара, о верховной Правде и универсальной Любви, – эта проповедь прогремела бы на весь мир, этот воплощенный образ Пророка засиял бы на рубеже XX века надо всей Европой, надо всем человечеством, и невозможно измерить, какое возвышающее и очищающее влияние оказал бы он на миллионы и миллионы сердец».

Так могло бы быть с Толстым, а что же его герои, к примеру Наташа Ростова? Вспомним, что по меркам «Розы Мира» создания литературного гения, сотканные, казалось бы, из бесплотной материи воображением и фантазией, на самом деле столь же, а может быть, и более реальны, чем люди. Я давно, еще с юности, этому поражался на примере тех же героев Толстого и не уставал всем твердить, что Пьера Безухова, Стиву Облонского или какого-нибудь Анатоля Куракина или Васеньку Весловского вижу яснее и отчетливее моих близких друзей и знакомых. И вот, пожалуйста, в «Розе Мира» тому есть глубокое метафизическое объяснение (мы его отчасти уже касались): «…с большими усилиями поднятая Толстым из Урма Наташа Ростова».

Обратим внимание: поднятие Наташи Ростовой из нижнего слоя Урма потребовало больших усилий. Раз таково ее посмертие, то, стало быть, она не просто литературный образ, но наделена всеми признаками жизни. Мало того, она, столь любимая читателем национальная героиня, идеал прелести, очарования и непосредственности, какой она представляется здесь, там, за земными пределами, по своим грехам, увлечению ничтожным Анатолем, неверности князю Андрею и прочим промашкам, провалилась глубоко в преисподнюю, откуда Льву Толстому пришлось ее спасать, прокладывать гати[102]102

Насыпь, плотина, дорога через болото или участок затопленной суши, настил через трясину.

[Закрыть], словно по болотной трясине, мостить переправу и протягивать руку.

Так что мы ответственны не только за тех, кого приручили, но и за тех, кого создали в своем воображении. Пусть мы не гении, как Толстой, но и нам этот урок следовало бы усвоить.

Часть вторая

Повесть о сожженном романе

Глава 29

Братья Горбовы

Трубчевск, брянские леса, Десна и Нерусса во многом связаны с ранним, довоенным периодом творчества Даниила Андреева, и прежде всего с его лирическими циклами и романом «Странники ночи». Может быть, и на неоконченную поэму «Песнь о Монсальвате» они оказали косвенное влияние, проступая в очертаниях романтических декораций, диких круч, колдовских провалов, дремучих сказочных лесов, по которым странствуют гордый король, королева и ее свита в поисках Чаши Грааля. Во всяком случае, чисто реалистические описания природы в ранней лирике поэта хранят отголоски романтической образности, а поэма «Немереча» – это тоже поиск выхода из непроходимых топей жизни, из мрака – к свету, от сна – в явь, от смерти – к бытию.

Поэтому, может быть, косвенное влияние, но с романом Трубчевск связан непосредственно, вплетен в основной сюжетный узел. Во второй главе археолог Саша Горбов, обветренный, загорелый, русоволосый, с подкупающе доверчивым взглядом серых глаз на открытом лице, один из трех братьев Горбовых, главных героев романа, ночью возвращается в Москву из Трубчевска. Там он несколько месяцев провел в экспедиции, оторванный, отрешенный от московской жизни, от дома в Чистом переулке, от своих родных, ото всего, что творится в стране. Влюбленный в природу, всецело погруженный в ее светлый и гармоничный мир, мир брянских лесов, он словно бы и забыл, что «на дворе» – тридцать седьмой год, страшное время показательных процессов, арестов, пыток и казней.

Катастрофа, крушение поездов, описанное в романе безжалостно, во всех натуралистических подробностях и в то же время обобщенное до метафоры, символического пролога дальнейших событий. Саша видит искалеченные, обезображенные тела, кровь, обезумевшие глаза, выражение нечеловеческих страданий на лицах, слышит отчаянные возгласы, стоны, горячечные мольбы. Он пытается помочь тем, кому еще можно помочь, разгребает завалы, гасит пламя, извлекает из-под обломков, спасает оставшихся в живых. И недавний рай, чувство отрешенности, блаженного выпадения из времени, растворения в природе оборачивается адом, кошмаром, кромешным наваждением. Вся сцена исподволь готовит читателя к тому, что такая же катастрофа, такое же крушение ждет и всю семью Горбовых, обитателей дома в Чистом переулке, их друзей и знакомых.

Саша – образ автобиографический, выражение сокровенных глубин души автора, персонификация его пантеистических наитий, восторгов и вдохновений. Свое вдохновение, упоенность природой он черпал во всем том, из чего рождалась ранняя лирика Даниила Андреева: в бродяжничестве по брянским лесам, дубравам и березовым рощам с их пугливой тишиной, нарушаемой дальним зовом кукушки, стуком дятла, воркованием ручья под замшелыми камнями, верховым шумом сосен, клонимых ветром, шелестом вереска и багульника. И не только лирика, но и романная проза: в описаниях природы заметно родство, они так же образны и лиричны.

Вот как сам Саша Горбов вспоминает в романе о своих скитаниях: «Образы, вспыхнувшие в его памяти, но только это были образы тихих хвойных дорог, похожих на светло-зеленые гроты, молчаливых полян, не вспоминаемых никем, кроме аистов. Открылась широкая пойма большой реки, овеянная духом какого-то особенного раздолья, влекущего и таинственного, где плоты медленно плывут вдоль меловых круч, увенчанных ветряными мельницами, белыми церквами и старыми кладбищами. За ними – волнообразные поля, где ветер плещется над золотой рожью, а древние курганы, поросшие полынью и серой лебедой, хранят заветы старинной воли, как богатырские надгробия. С этих курганов видны за речной поймой необозримые леса, синие, как даль океана, и по этим лесам струятся маленькие, безвестные, хрустально-чистые реки и дремлют озера, куда с давних пор прилетают лебеди и где он встречал нередко следы медведей; словом, он ударился в лирику».

Автор вовремя останавливает, сдерживает себя, не позволяет отдаться потоку нахлынувших образов, ведь лирическим даром – даром словесного выражения пережитых восторгов – наделен другой герой романа, брат Саши Олег, внешне очень похожий на него, такой же сероглазый и русоволосый, но по характеру совсем иной, более сложный, противоречивый, даже надломленный. Ему вручена лира. Если Саша – вольный скиталец, бродяга, воплотивший в себе страсть автора к путешествиям, покорению пространства, так до конца и не утоленную, то Олег – вторая ипостась его души, тоже покоритель, но пространства внутреннего.

Олег Горбов – поэт, изведавший тайные глубины творчества, где добро и зло подчас неразделимы, сплетены в единый клубок и художественные обретения оборачиваются нравственными срывами и падениями. Кроме того, он готовит себя к выполнению важной духовной миссии – написанию литургических текстов и предшествующим этому аскетическим подвигам, постам, молитвам и борьбе с плотью. Олег так любит бывать в храме, благоговейно, с умилением душевным взирает на лики икон, горящие лампады и свечи, слушает пение хора на клиросе. Его пленяет и захватывает красота православного богослужения, в котором он видит высшее выражение русской культуры, ее неповторимой самобытности.

Но при этом Олег убежден, что литургическое творчество не может застыть и окостенеть, оно должно продолжаться, что наряду с церковнославянскими нужны молитвы, гимны, стихиры, акафисты на русском языке, исполненные такого же истинного, обжигающего вдохновения. Ведь было время, когда вновь созданные гимны свободно исполнялись в церквах, оценивались, критиковались, некоторые отвергались, а другие включались в чин богослужения, и это естественно, в этом жизнь. Церковь, по мысли Олега, жаждет вдохновенного поэтического творчества, ждет новых златоустов, гениев слова, ну если не таких, как царь Давид или Роман Сладкопевец[103]103

Роман Сладкопе́вец (конец V в. – между 555 и 562) – византийский гимнограф и композитор, автор песнопений, называемых кондаками (в раннем значении термина), некоторые из которых до сих пор используются в богослужении православной церкви (например, «Дева днесь Пресущественнаго раждает»; «Душе́ моя, душе́ моя, восстани»). Православная церковь причислила Романа Сладкопевца к лику святых.

[Закрыть], то близких им по духу… а может быть, и таких! И Олег мечтает по мере сил ответить на это ожидание. В этом заключается его литургическая идея – главная идея всей его жизни.

Даниилу Андрееву она была близка, недаром в тюремных письмах к жене он, усыпляя бдительность цензора, ведет речь о некоем Олеге, которому приписывает свои заветные мысли. Этот Олег и есть герой романа. Саша Горбов как бы остался для писателя там, за воротами тюрьмы, в безмятежном прошлом, а Олег – здесь, рядом, в череде тюремных будней, и что еще важнее – присутствует во всем его тюремном творчестве.

От Саши же значение духовных миссий, аскетических подвигов, бездонные пучины творчества скрыты. Он, добрый, открытый, доверчивый и простодушный, отдается жизни непосредственно, может быть, поэтому не испытывает таких жгучих соблазнов, фаустовской жажды жизни во всех ее проявлениях. Не испытывает желания все изведать и испытать, мучительного раздвоения между земным и небесным, которое в итоге приводит Олега к попытке самоубийства, а затем к уничтожению всего написанного и за счет этого обретению нового права на жизнь. Можно сказать, что Саша Горбов – человек дневной, трубчевский, а Олег – ночной, московский.

Чего больше в самом Данииле Андрееве, ведь оба образа автобиографичны? Да, это так, и, забегая вперед, добавим, что столь же автобиографичен и образ третьего брата – Адриана Горбова. Сравнивая, сопоставляя их по степени погруженности в глубины души автора, можно сказать так: Саша с его вольными скитаниями, добротой, искренностью и застенчивостью – первый замер этой глубины; Олег с его порывами, сомнениями и метаниями – второй, а Адриан – третий. Таким образом, Адриан тоже московский, но его Москва особая…

Вот мы и приблизились к самому, может быть, главному – Москве и ее отражению на страницах романа. Если Трубчевск присутствует в романе ретроспективно, показан через воспоминания Саши Горбова, то основное действие развертывается именно в Москве и ее предместьях. Здесь стягиваются все сюжетные нити, свершаются судьбы героев, наступают развязки их подчас запутанных и сложных взаимоотношений.

Но Москва не просто служит фоном для этого, она живет как самостоятельный персонаж, художественный образ, дышит, колеблется, меняет очертания и оттенки, то пропадает, затихнув, замерев, затаившись, то является во всем ослепительном блеске. Москва! Дивная, чарующая, загадочная – врубелевская, и в то же время родная, милая, овеянная теплотой – поленовская. В этом образе слилось все: впечатления от детских прогулок по Кремлю с няней, воспоминания о юношеских блужданиях по переулкам Пречистенки, мечтах в скверах у храма Христа Спасителя, церковных службах. Все это хлынуло на страницы романа, чтобы воплотиться в образе Москвы. Москвы утренней, полуденной, предзакатной и особенно ночной. Собственно, отсюда и название романа – «Странники ночи». Описанные в нем события происходят в несколько ночей, когда залитые солнцем поленовские дворики окутывает врубелевская синева.

Врубелевская, лиловеющая в фосфорическом свете луны Москва господствует в романе, и очертания крыльев поверженного демона угадываются в ней как зловещий призрак. Недаром описание картины Врубеля приобретает в романе такую же символическую значимость, как и истолкование, разгадка, расшифровка внутреннего смысла Пятой симфонии Шостаковича: «Репродукция была великолепная, судя по подписи – английская, сделанная, видимо, в девяностых годах, когда гениальное произведение еще сияло всеми своими красками, всей своей страшной, нечеловеческой красотой. Казалось, на далеких горных вершинах еще не погасли лиловые отблески первозданного дня; быстро меркли его лучи на исполинских поломанных крыльях поверженного, – и это были не крылья, но целые созвездья и млечные пути, увлеченные Восставшим вслед за собой в час своего падения. Но самой глубокой чертою произведения было выражение взора, устремленного снизу, с пепельно-серого лица – вверх: нельзя было понять, как художнику удалось – не только запечатлеть, но только хотя бы вообразить такое выражение. Невыразимая ни на каком языке скорбь, боль абсолютного одиночества, ненависть, обида, упрек и тайная страстная любовь к Тому, Кто его низверг, – и непримиримое “нет!”, не смолкающее никогда и нигде и отнимающее у Победителя смысл победы».

И далее автор приводит реплику одного из героев романа, Леонида Федоровича Глинского: «Видите? – промолвил он после долгого молчания. – Это икона, но икона Люцифера».

Таким образом, ночь в романе – это ночь люциферическая, демоническая, ночь отпадения от света, ночь советской деспотии и бездуховности, и странники в ней – те, кто не согласен смириться с царством тьмы, еще несет в себе искры добра и света.

Зримым воплощением ночи становится возвышающаяся над городом темная громада Лубянки, где на всех этажах светятся окна, за которыми мучают, пытают и допрашивают. Сюда после ареста привозят Леонида Федоровича и многих других, кому суждена участь бесчисленных и безвестных узников и жертв застенков, тюрем и лагерей.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.