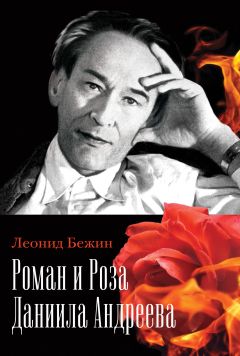

Автор книги: Леонид Бежин

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 4 (всего у книги 20 страниц)

Глава 10

Садовник

После этого мы не раз встречались по самым разным поводам. Я, что называется, стал бывать у Аллы Александровны – то один, то вместе с друзьями. Сохранилась старая записная книжка с ее телефоном – 229-87-51 – и адресом, по которому я приходил: улица Неждановой (так тогда назывался Брюсов переулок), дом 4, квартира 59, 3-й подъезд, 7-й этаж. И даже цифровой код домофона – 397.

В письмах Даниила Леонидовича часто приводятся адреса и телефоны его родственников и друзей, телефоны еще с буквенными обозначениями, к примеру К 7-37-96 (телефон родителей Аллы Александровны, живших в Подсосенском переулке) или Г 9-60-00, добавочный 252 (телефон Корнея Чуковского). Есть какая-то музыка в этих буквах и цифрах, что-то от воздуха тех лет, запаха Москвы конца пятидесятых. Телефоны семидесятых уже без букв, оголенные, но пусть и они сохранятся, ведь в сочетаниях цифр тоже есть своя музыка, особенно начинающихся на двойку, ведь это телефоны самого центра Москвы, переулков Арбата и Пречистенки. И пусть в минуты одиночества, уныния, тоски по прежним временам и отчаяния оттого, какое нам досталось время, покажется, будто можно взять трубку, набрать номер и услышать до боли знакомый, дорогой голос…

Итак, мы приходили туда, на улицу Неждановой, в дом напротив храма Вознесения Словущего… Иногда Алла Александровна приглашала своих друзей, бывших заключенных, сидевших вместе с ней или Даниилом Леонидовичем, священников из маленьких провинциальных приходов, проездом оказавшихся в Москве, издателей и литературоведов, специалистов по творчеству всех Андреевых: отца, Леонида Николаевича, замечательного русского писателя, и его сыновей, Вадима и Даниила. Словом, компания собиралась пестрая, шумная, разговорчивая, и мне оставалось лишь наскоро записывать в книжечку (держал раскрытой на коленях) то, что удавалось услышать.

Так у меня скапливались штрихи, детали, факты… Подчас они перекликались с тем, о чем написано в «Розе Мира», иногда дополняли ее, помогая понять и книгу, и ее автора. Иногда же книга словно исчезала, а автор превращался просто в человека со всеми свойствами его характера, склонностями и привязанностями, странностями и причудами или, точнее, тем, что окружающим казалось странным, причудливым, необычным, вызывающим для их трехмерной жизни. На самом же деле это было естественным для той жизни, которой жил он, Даниил Андреев, владевший тайной четвертого измерения…

Поэтому, когда он говорит о некоем юноше, недавно доставленном в камеру, «трехмерном», обманутом, воспитанном в духе тех страшных лет: «Бедный мальчик! Он в Бога не верует!», в этих словах слышится не только его собственная вера, но и подтвержденное опытом знание того, что такое Бог. Или когда Даниил Леонидович в сокровенную минуту дрожащим от волнения голосом, со слезами на глазах читает жене то место из Евангелия от Иоанна, где Мария Магдалина принимает воскресшего Иисуса за садовника, то по его особому отношению к этим строкам угадывается, что и он видел так близко. Видел, почти прикасался, осязал духовным зрением если не Иисуса Христа в сиянии Его небесной славы, то небесное воинство, окружающее Его престол или из иных нездешних миров возносящее к Нему благие молитвы.

Приведу это место полностью: «А Мария стояла у гроба и плакала. И, когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух Ангелов, в белом одеянии сидящих, одного – у главы и другого – у ног, где лежало Тело Иисуса. И они говорят ей: “Жена! Что ты плачешь?” Говорит им: “Унесли Господа моего, и не знаю, где положили Его”. Сказавши сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего; но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: “Жена! Что ты плачешь? Кого ищешь?” Она, думая, что это садовник, говорит ему: “Господин! Если ты вынес Его, скажи мне, где ты положил Его, и я возьму Его”. Иисус говорит ей: “Мария”. Она, обратившись, говорит ему: “Раввуни!” – что значит: Учитель! Иисус говорит ей: “Не прикасайся ко Мне, ибо я еще не восшел к Отцу Моему; а иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему”»[43]43

Евангелие от Иоанна, XX, 11–17.

[Закрыть].

Поразителен отрывок тем, как передана в нем близость, зримость, реальность чуда! «Она, думая, что это садовник, говорит ему…» Представим себе высеченную в скале пещеру-гробницу, где погребен Иисус, вход в нее вырублен, конечно, не во весь человеческий рост, а примерно вполовину, на уровне пояса, и Марии нужно наклониться, чтобы заглянуть внутрь. И вот, наклонившись, она видит ангелов: их лики сияют, белые одежды светятся в темноте. Вряд ли она привыкла к таким видениям, к тому же она потрясена тем, что гробница оказалась пуста. Поэтому, отвечая ангелам, она словно не слышит собственного голоса и говорит сама с собой: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили Его». Она вся в слезах, ее лихорадит, и эта фраза для нее – словно горячечный бред.

Произнеся ее снова, она выпрямилась, бессознательно обернулась, и вот некая фигура смутно обозначилась рядом.

Наверное, садовник, а кто же еще, ведь могила находится в саду Иосифа Аримафейского[44]44

Иосиф Аримафейский – иудейский старейшина, в гробнице которого был погребен Иисус Христос; упоминается всеми четырьмя евангелистами в повествовании о погребении Иисуса.

[Закрыть]! Мария и к садовнику обращается с той же горячечной фразой и вдруг слышит голос – близкий, любимый, обожаемый ею, который ни с чьим не спутаешь! Она бросается к Иисусу: «Раввуни!», но притронуться к Нему нельзя, Его плоть преобразилась, и человеческими руками… Впрочем, чуть позже апостолы, и прежде всего Фома, прозванный Неверующим, получат возможность удостовериться, что их Учитель воскрес телесно, и даже осязали раны от гвоздей в Его запястьях. Но Марию Иисус остерегает, властно останавливает: «Не прикасайся!

Я восхожу к Отцу…», и поэтому отныне доступен лишь духовному, молитвенному, созерцательному прикосновению, а это – особый дар верующих, знающих, посвященных.

Глава 11

По ночной Москве

Так мы встречались с Аллой Александровной. Иногда случалось вместе бывать в гостях и даже на неких дипломатических приемах, посольских обедах и ужинах, и по-домашнему официальных, и официально домашних, куда ее настойчиво приглашали. А ей не хотелось идти одной, не хотелось чувствовать себя в центре внимания, отвечая на любезности, сохраняя на лице обязательную улыбку, и она как бы создавала защиту, окружала себя спасительной стеной, за которой можно укрыться, – стеной из друзей и знакомых, самых испытанных, верных и надежных.

Снова возникала пестрая и шумная компания, усердно налегавшая на вина и закуски и, поскольку желание закусить в таких случаях совпадает с желанием поговорить, демонстрировавшая перед иностранцами русскую духовную экзотику: философствования на тему «В Россию можно только верить», «Москва – третий Рим» и прочие мессианские откровения. При этом почтенный профессор русской литературы, украшенный благородными сединами, старательно маскировал прохудившийся на локте свитер; его лучший аспирант, будущее светило науки, стеснительно засовывал под ковер носки запыленных ботинок, а я, свободный литератор, тайком ловил под столом болтавшуюся на нитке пуговицу.

Умные, воспитанные, в высшей мере деликатные и образованные иностранцы охотно слушали, высоко поднимали брови, удивленно качали головой, решительно все понимали и ровным счетом ничего не могли понять. Хорошо, хорошо, все это так – третий Рим, но зачем все это?! – как бы спрашивали они всем своим обликом, отутюженными костюмами, начищенными до блеска ботинками и надежно пришитыми пуговицами, предлагая совершенно иной способ жизни, иную философию. Поэтому наши компании не сливались, существовали обособленно, каждая за своей стеной, в себялюбивом и надменном отстранении. Лишь Алла Александровна, несмотря на все попытки укрыться, ей все-таки приходилось быть в центре, удерживала нас от того, чтобы двинуться стенкой на стенку, и умело прокладывала мостики для дипломатических отношений меж нами.

Возвращались мы поздно вечером, едва успевали в метро, долго неслись по тоннелю в пустом светящемся вагоне, а затем, высадившись в центре, провожали до дому Аллу Александровну. Шли бульварами, улочками, переулками… Красновато мерцала луна, раскачивался на ветру фонарь, выхватывая из темноты угрюмую плоскость дома с остовом полуобвалившегося балкона, исчерченную мелом арку с помойными баками, поваленный серый забор. И казалось, будто не фонарь раскачивается, а улица странно кренится, повисает в воздухе, колеблется и вот-вот взлетит вместе с нами, отойдет в иное измерение, иное пространство…

В этих ночных прогулках мне открывалась Москва – такой, какой ее видел, знал и любил Даниил Андреев, какой он воссоздал ее в стихах и особенно в романе «Странники ночи», – сквозящей, зыблющейся, нездешней. Москва словно теряла свою материальность, вещественность, становилась призрачной и прозрачной, будто воображаемые театральные декорации к декадентской пьесе чеховского персонажа. Такое сравнение возникало еще и потому, что тогдашний, закатных советских времен центр Москвы – это истинный декаданс, распад, упадок: все крошится, осыпается, и материя, вещественный покров города, сползает, словно скатерть со стола. Дома без стен, стены без домов, зияют пустые окна, в трещинах штукатурки прорастают деревца, и вместо львов, куропаток, рогатых оленей шныряют крысы, призраками бродят коты, зачарованно воют на луну собаки. Куда там Треплеву из «Чайки»!

Пожалуй, был в этой невещественной, призрачной, пустотной Москве свой аромат, своя поэзия, свой романтический флер, который мог бы ответить умонастроению автора «Странников ночи», хотя за ее упадок, декаданс, крошащуюся штукатурку Даниил Леонидович, понятное дело, не отвечает и его Москва во многом совсем не та, какую тогда застали мы. Да и что мы, собственно, застали – купола без крестов, остатки монастырских стен, пролетарские гербы на фасадах дворянских особняков, Кремль с чудовищным стеклянным кубом посередине. А при Данииле Леонидовиче еще первый храм Христа Спасителя стоял, отражаясь в Москве-реке, и, по рассказам Аллы Александровны, они с мужем весной слушали лягушек у стен Новодевичьего монастыря! Мы же, нынешние москвичи, – дети второго храма…

С храмом Христа Спасителя связано одно из самых сокровенных душевных переживаний автора «Розы Мира», именно там впервые случилось то, что было им названо духовным озарением, «инфрафизическим прорывом психики»: «Первое событие этого рода, сыгравшее в развитии моего внутреннего мира огромную, во многом даже определяющую роль, произошло в августе 1921 года, когда мне еще не исполнилось пятнадцати лет. Это случилось в Москве, на исходе дня, когда я, очень полюбивший к тому времени бесцельно бродить по улицам и беспредметно мечтать, остановился у парапета в одном из скверов, окружавших храм Христа Спасителя и приподнятых над набережной. Московские старожилы еще помнят, какой чудесный вид открывался оттуда на реку, Кремль и Замоскворечье с его десятками колоколен и разноцветных куполов. Был, очевидно, уже седьмой час, и в церквах звонили к вечерне… Событие, о котором я заговорил, открыло передо мной или, вернее, надо мной такой бушующий, ослепляющий, непостижимый мир, охватывающий историческую действительность России в странном единстве с чем-то неизмеримо большим над ней, что много лет я внутренне питался образами и идеями, постепенно наплывавшими оттуда в круг сознания».

Вот и я в июньский день, то пасмурный, то солнечный, с голубыми просветами в лиловом облачном небе, стою у парапета второго храма. Передо мной Москва-река, палаты Строганова на том берегу, Замоскворечье. Справа – острые теремные крыши, фасад с изразцовой выкладкой дома Перцова, построенного в стиле модерн и описанного в «Чистом понедельнике» Бунина (в нем, скорее всего, жила героиня). Слева – Кремль, островерхие башни стен, державное здание дворца с зеленой крышей, купола соборов, колокольня Ивана Великого, многоярусная, с опояской под золоченым, увенчанным крестом куполом, узкими прорезями окон. Чуть ближе ко мне – колонны, барельефы, стеклянные крыши Пушкинского музея и Москва, Москва, Москва. Какое величие и великолепие! Какая захватывающая дух панорама! Признаться, и мне хочется, чтобы земное отслоилось сейчас в небесном. Хочется, чтобы в небе над Кремлем соткалось видение, зыбкие, струящиеся контуры светоносных соборов и башен, блещущие шлемы бесчисленных ратей, плещущие на ветру знамена и хоругви. Хочется, хотя это и наивно, но я втайне надеюсь:

а вдруг?.. И даже кажется, что вот оно… есть… возникает…

И все слилось: кочевья бранные

Под мощным богатырским небом,

Таежных троп лихая небыль

И воровской огонь костра,

В тиши скитов лампады ранние,

И казнь, и торг в столице шумной,

И гусли пиршеств, и чугунный

Жезл Иоанна и Петра…

В единстве страшном и блистающем,

Как кубки с кровью золотые,

Гремящие века России

Предстали взору моему

Под солнцем, яростно взлетающим

Над этим страстным, крестным пиром,

Над тысячеобразным миром,

Чей нижний ярус тонет в тьму.

Казалось – огненного гения

Лучистый меч пронзил сознанье,

И смысл народного избранья

Предощутился, креп, не гас,

Как если б струи откровения

Мне влажно душу оросили,

Быть может, Ангелом России

Ниспосланные в этот час.

Даниилу Андрееву, написавшему стихотворение «У стен Кремля», виделось вполне реально, наяву, но мне это только кажется, и вскоре, надышавшись этим простором, я возвращаюсь назад по Гоголевскому бульвару. Цветет сирень, столь любимая Даниилом Леонидовичем, своими соцветьями напоминающая звездные миры (букет сирени – своеобразный символ в романе «Странники ночи»). Я вижу старую станцию метро «Арбатская», кинотеатр «Художественный», куда меня водили в детстве, столь же знакомые с детских лет фасад ресторана «Прага» (ренессансная галерея), дом Моссельпрома. И меня тоже охватывает непередаваемое чувство восторженной любви к Москве, приобщенности к ее истории, скрытой в глубине веков тайне, ее соборной душе, – чувство, словно посланное мне свыше, из Небесного Кремля, из Синклита России.

Нечто подобное пережитому у храма Христа Спасителя и описанному в «Розе Мира» повторилось у ее автора через семь лет, в церкви Покрова в Левшине: «Внутреннее событие, о котором я говорю, было и по содержанию своему, и по тону совсем иным, чем первое: гораздо более широкое, связанное как бы с панорамой всего человечества и с переживанием Всемирной истории как единого мистического потока, оно, сквозь торжественные движения совершавшейся передо мной службы, дало мне ощутить тот высший край, тот небесный мир, в котором вся наша планета предстает великим Храмом и где непрерывно совершается в невообразимом великолепии вечное богослужение просветленного человечества».

Вот истинно андреевское восприятие Москвы как вечного города, как активно заряженного геополя, некоей мистической плоскости, гигантской пластины конденсатора, впитывающей токи вселенских энергий. По словам Аллы Александровны, Даниил Леонидович был великим ходоком, способным часами бродить по Москве; собственно, он и сам в этом признается, но ему близка не только поэзия ее уголков, заросших акацией скверов и тихих двориков, но и сотрясающий ее эпический гул, доносящиеся из глубины раскаты подземного грома. Поэтому такое значение для него имеет Кремль с заложенным под его холмами духовным магнитом, поэтому так влечет его твердыня храма Христа Спасителя, мощные стены Новодевичьего монастыря.

Но при этом есть у него и иная, с детства любимая Москва, и начинается она с домика в Малом Левшинском переулке, куда тетушка Елизавета Михайловна привезла его из Берлина, новорожденного и сразу осиротевшего: в Берлине от послеродовых осложнений умерла его мать Александра Михайловна Велигорская. Убитый горем отец не мог видеть сына, не мог побороть в себе невольной неприязни, чуть ли не отвращения к этому орущему красному комочку, чье появление на свет лишило его обожаемого, драгоценного существа – молодой жены. Поэтому ребенок захирел бы, зачах и вряд ли бы выжил, если бы не настойчивое и решительное вмешательство бабушки Ефросинии Варфоломеевны: Елизавета Михайловна от ее имени потребовала, настояла… впрочем, и настаивать особо не пришлось, поскольку Леонид Николаевич сразу согласился с тем, что так будет во всех отношениях лучше. Для Ефросинии Варфоломеевны же та легкость, с какой дочь добилась согласия, стала еще и поводом для немого упрека зятю, подтвердившего ее давнюю, затаенную правоту: да, неспроста ей так не хотелось этого брака, скрепя сердце отдала она дочь за знаменитого писателя.

Так Даниил оказался в Москве, и она как бы восполнила то, чего лишил Берлин. Тетушка Елизавета Михайловна стала для него мамой Лилей, ее муж Филипп Александрович Добров заменил ему отца, который бывал в Москве лишь наездами, а сам город – родиной, отчим краем, местом его счастливого, райского детства.

Правда, некоторое время Даниил жил с отцом на Черной речке, но это чуть было не закончилось трагически: съезжая на санях с горы, он по недосмотру старших едва не утонул в темной полынье.

Самое главное из этих мест, детских уголков, конечно, дом, описанный во многих воспоминаниях, но, может быть, лучше всего в повести «Детство» Вадима Андреева, брата Даниила, который некоторое время жил с ним: «Дом Добровых в Москве – номер пятый по Малому Левшинскому переулку, около самой Пречистенки – это целая, уже давно ушедшая в прошлое эпоха русской интеллигентской семьи, полупровинциальной, полустоличной, с неизбежными “Русскими ведомостями”, с бесконечными чаепитиями по вечерам, с такими же бесконечными политическими разговорами – дядя Филипп по всему складу своего характера был типичнейшим русским интеллигентом, – с гостями, засиживавшимися за полночь, со спорами о революции, Боге и человечестве. Душевная, даже задушевная доброта и нежность соединялись здесь с почти пуританской строгостью и выдержанностью. Огромный кабинет с книжными шкафами и мягкими диванами, с большим бехштейновским роялем – Филипп Александрович был превосходным пианистом – меньше всего напоминал кабинет доктора. Приемная, находившаяся рядом с кабинетом, после того как расходились больные, превращалась в самую обыкновенную комнату, где по вечерам я готовил уроки. В столовой, отделявшейся от кабинета толстыми суконными занавесками, на стене висел портрет отца, нарисованный им самим. На черном угольном фоне четкий, медальный профиль, голый твердый подбородок – Леонид Андреев того периода, когда он был известен как Джемс Линч, фельетонист московской газеты “Курьер”. В доме было много мебели – огромные комоды, гигантские шкафы, этажерки. В комнате, где я жил вместе с Даней, весь угол был уставлен старинными образами – их не тронули после смерти бабушки Ефросиньи Варфоломеевны».

Глава 12

Прежняя жизнь в иных мирах

И вот я, странствующий энтузиаст, отправляюсь искать этот дом… И вот я отправляюсь искать… И вот я отправляюсь… – намеренно повторяю трижды, потому что искание превратилось для меня в постоянное действо: самого дома давно уже нет, его снесли так же, как и множество «домиков старой Москвы», воспетых Цветаевой, но я отправляюсь… чаще всего один, иногда с теми, кто разделяет мою любовь к «Розе Мира». Мы назначаем свидание у метро, идем по Пречистенке и сворачиваем в Малый Левшинский. Иногда с теми, кто бывал в этом доме и сберег о нем воспоминания… но об этом чуть позже.

Я отправляюсь искать даже не дом (его давно нет), а место, где он стоял. Для меня это так важно – найти место, где стоял дом со всеми его шкафами, комодами, роялем, старинными образами. Важно потому, что место – это нечто подлинное и вечное. Можно забыть, где оно находилось, но его нельзя уничтожить, стереть, обратить в кирпичную пыль, нельзя заменить его на иное – ложное место, сказав, что подлинного и не существовало. Нет, оно существовало, а значит, существует и тот, кто дает ему имя, кто жил на этом месте, соприкасался с ним своими мыслями, чувствами, сомнениями и разочарованиями. Поэтому место сохраняет присутствие человека, как бы продлевает его во времени и пространстве, и, отыскав его, я словно бы мысленно соприкасаюсь с тем, что мы называем личностью или даже душой.

Но я еще не знаю точно, где оно, это место. Разумеется, я получил подробные наставления от Аллы Александровны, но боюсь ошибиться. Я медленно сужаю границы… здесь или, может быть, здесь? Чуть правее или левее? Ближе или дальше? Снова звоню и снова спрашиваю, уточняю, допытываюсь. Алла Александровна терпеливо объясняет, но разве по телефону объяснишь, и все неизбежно превращается в обещание пойти вместе со мной, но не сейчас, а через некоторое время: она расхворалась, неважно себя чувствует, поэтому я при всем моем нетерпении должен немного подождать.

Пока я жду, подсчитывая дни, происходят две встречи, одна из которых приближает, другая же приводит меня к дому. Можно сказать, к самому крылечку…

Я все-таки побывал у Виктора Михайловича Василенко[45]45

Василенко, Виктор Михайлович (1905–1991) – советский историк искусства, поэт. Доктор искусствоведения, профессор. Был арестован в 1947 г. по делу Д. Андреева, с которым дружил. Был приговорен к двадцати пяти годам лагерей с последующим поражением в правах на пять лет. Девять лет провел в лагерях Инта-Печора и Абезь-Воркута. После освобождения в 1956 г. вернулся в Москву, продолжал преподавать на кафедре искусствознания МГУ.

[Закрыть], последнего поэта-акмеиста. Видно, не зря занимал кресло в издательстве: оно-то, родное, мне и помогло. Дело в том, что благодаря одному из наших редакторов ко мне попала рукопись Виктора Михайловича, и теперь для меня было вполне естественным поближе познакомиться с автором. И вот я в его комнатке, пристроившись на краешке дивана, слушаю его рассказы.

Комнатка самая обычная, что называется, стандартная, обставленная в духе шестидесятых годов. Точнее, не в духе, а в стиле, потому что никакого духа у этих годов не было и все стремились к стилю, самая примечательная особенность которого заключалась в его полном отсутствии. Виктор Михайлович, разумеется, не стремился, а просто купил в магазине то, что там продавалось, и желательно подешевле, поскольку… впрочем, причин объяснять не надо. Для него важен не стиль, даже в его аскетическом отсутствии, а дух.

Поэтому его рассказы удивительны своим пафосом, романтической патетикой. Он даже не рассказывает, а декламирует, как поэт, с характерными жестами рук, с гордо вскинутой головой, со слегка прищуренными глазами. Короткое, прерывистое, как бы астматическое дыхание обозначает отточия в речи. «Из Трубниковского переулка, где я жил с родителями, я приходил к Дане в Малый Левшинский». Господи, как легко себе это представить, да и самому пройти тем же маршрутом: пересечь Арбат в районе бывшего кинотеатра «Арс», свернуть, нырнуть, вынырнуть, и вот он, Малый Левшинский! «…И мы в его комнате с двумя окнами во двор обычно засиживались допоздна». Эта заставленная книгами комната с портретами любимых писателей в простенках между шкафами, в том числе и Владимира Соловьева, я и ее сейчас мысленно отчетливо вижу – протяни руку и прикоснись.

Разговаривали обо всем – о космосе, астрономии, поэзии, о Достоевском. «Помню, как он описывал свою предыдущую жизнь в иных мирах». Вот оно что! Это уже совсем близко к признанию самого автора «Розы Мира»: «…слабые, отрывочные, но для меня неоспоримо достоверные проблески из глубинной памяти сказывались в моей жизни с детских лет…» Поэтому для нас ценна мельчайшая деталь в воспоминаниях Виктора Михайловича, сохранивших эти проблески глубинной памяти Даниила: «Там было три Солнца: одно голубое, другое изумрудное, третье – такое как наше. И они всходили в разное время. Причем, когда совпадали восход одного и закат другого, в небе полыхали удивительные, фантастические краски, которые преображали все – дома, леса, луга. Люди там жили очень хорошо, там не было ни войн, ни злодейств. Он говорил о прекрасных зданиях, ласковом море, о том, что все жители этого мира любят поэзию, искусство…»

Я его спрашивал: «Там, как в раю?» Помолчав, он отвечал: «Да. Как в раю». Не об этом ли в стихотворении Даниила Андреева из цикла «Древняя память»?

Два солнца пристальных сменялось надо мною,

И ни одно из них затмиться не могло:

Как ласка матери сияло голубое,

Ярко-оранжевое – ранило и жгло.

Когда лазурный шар, грустя прощальной славой,

Сходил на мягкий шелк лилового плаща —

Пронзительный восход, кровавый, рыжий, ржавый,

Я ждал в смятении, молясь и трепеща.

Тот мир угас давно – бесплодный, странный, голый…

Кругом – Земля в цвету, но и в земной глуши

Не гаснут до сих пор два древних ореола

Непримиримых солнц на небесах души.

Виктор Михайлович рассказывает, слегка прикрыв глаза, вспоминает: «Он говорил о какой-то любви, которая у него была на одной из планет. О юной красавице, с кем встречался в каких-то мраморных павильонах… А рядом бродили ласковые звери, выгибая бархатистые гибкие спины. Они походили на тигров, но были ручными и никому не делали зла. Там летали птицы, которые садились прямо на плечи, терлись своими клювами о щеки, а некоторые даже позволяли брать себя в руки, и люди кормили их какими-то невиданными зернами. Тут же росли чудесные плоды, их приносили какие-то женщины, кланялись и уходили. Люди возлежали на каменных ложах в легких одеждах и читали книги…»

Во время нашей встречи Виктор Михайлович читал и свои стихи. Вот стихотворение «Царское Село», посвященное Ахматовой, из небольшой книжечки сонетов, подаренной мне 22 марта 1990 года (дата сохранилась на титульном листе, рядом с дарственной надписью), незадолго до его смерти:

Здесь золотистые поникли клены,

прозрачные задумались пруды;

здесь вечером лучистый след звезды

горит над мостиком на влаге сонной.

Взор ослепляют термы Камерона,

и статуи прекрасны и горды.

Струя неиссякающей воды

сверкает перед девой обнаженной.

Жилище муз, воспетое не раз!

Сады живые русского Версаля!

Вы для меня роднее, ближе стали;

в уединенье думаю о вас,

о сумерках, сходящих на долины

к дряхлеющим дворцам Екатерины.

Да, да, повторюсь – незадолго до смерти. Собственно, и наша встреча тоже незадолго: это так чувствуется, так распознается, угадывается, улавливается по неким признакам, неким приметам. Поэтому Виктор Михайлович с такой юношеской страстью отдается воспоминаниям, припадает к ним, словно жаждущий к вожделенной, холодной струе родника: «Рассказывал мне Даня и о своей прежней жизни в Индии. Там он был воином, она – жрицей храма, и любовь свою они скрывали».

Неизбежная близость конца возвращает его к началу: «Как-то я приходил в Левшинский переулок. Добровского дома там теперь нет, пустырь. Остались только деревья, которые росли около. Я нашел даже то место, где была комната Дани, куда я приходил и где мы проводили долгие часы. Там теперь песочек и играют дети…»[46]46

Воспоминания В.М. Василенко привожу в литературной записи Бориса Романова. – Прим. авт.

[Закрыть]. Он заново переживает то, что уже было когда-то и ныне повторяется снова, значит, не было, а есть. Есть и навсегда останется, пребудет, как остаются и пребывают в вечности все произнесенные нами слова и совершенные поступки.

Слова, поступки и мы сами. Поэтому Виктор Михайлович не рассказывает мне о том, как он идет из Трубниковского в Малый Левшинский, а действительно идет… пересекает Арбат неподалеку от кинотеатра «Арс» и переулками выходит к дому Добровых, где живет его друг, так же, как и он, сочиняющий стихи. Дом двухэтажный, с деревянным верхом, на высоком основании, как бы на подклети, и, чтобы войти в него, надо подняться по ступенькам. Комната Даниила, быть может, та самая, где их когда-то поселили вместе с Вадимом – сумрачная, словно затененная… деревья перед окном.

Эта комната в тот момент возникла передо мною, обозначилась, вдвинулась в пространство, где находимся мы, и я чувствовал запахи старого дома, слышал голоса за стеной, кашель пациентов, ожидавших приема, шаги по коридору, звон посуды на кухне…

Бузина на решетке,

Где ни троп, ни дорог нет,

Словно в чарах старого сна.

Только изредка вздрогнет

Тарахтящей пролеткой

Тишина.

Это не только строки из стихотворения Даниила Андреева «Старый дом», посвященного Филиппу Александровичу Доброву, но по мостовой Малого Левшинского действительно тарахтит пролетка, и стихи еще не написаны, и их будущий автор еще ничего не подозревает о… вернее, не прозревает их в своем будущем, а лишь осознает, что отчасти он своевольное дитя этого дома, его баловень, любимчик, полноправный обитатель, даже строгий ревнитель заведенных в нем порядков, но и одновременно неведомый пришелец, гость, чужак, Андреев в семье Добровых.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.