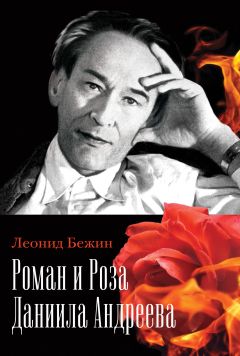

Автор книги: Леонид Бежин

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 15 (всего у книги 20 страниц)

Глава 41

Арест

Однако беду на Глинских навел, накликал не Венечка Лестовский, и Василий Михеевич напрасно радовался, ликовал, оторвавшись от слежки. Удар обрушился с другой стороны, и обрушился он на Леонида Федоровича – вернее, он сам подставил посеребренную сединами голову…

Продолжались показательные судебные процессы над врагами народа, и газеты печатали их подробные протоколы. По утрам, развернув «Правду» или «Известия», можно было прочесть о том, что разоблачены новые наймиты, двурушники и предатели, которые теперь, разоблаченные, каются. Сами подробно рассказывают о своих злодеяниях. Вот вам, пожалуйста, подробная стенограмма.

И никому было невдомек, что измученных, истерзанных ночными допросами и пытками, запуганных угрозами, обманутых ложными посулами людей заставляли признаваться, выбивали признания в несовершенных преступлениях, заговорах с целью свержения строя, подготовке диверсий и покушений, сотрудничестве с иностранными разведками и проч., проч.

Существовала иезуитская процедура, повязывавшая всех остальных кровью невинных жертв, – процедура всенародного вынесения приговора. На заводах, фабриках, в институтах, академиях, учреждениях и конторах собирали всех в актовом зале, на сцене за столом, под кумачовыми лозунгами и портретами вождей восседал президиум. Зачитывали протокол очередного судебного заседания, а затем кто-то заранее назначенный, передовой и идейный, почтенный и мудрый или, наоборот, молодой и горячий, выходил на трибуну и взволнованно, с искренним негодованием и даже благородной истеринкой в голосе требовал смертной казни для врагов народа, двурушников и наймитов.

Слышался гул одобрения, поднимался лес рук, в зале все послушно голосовали. Большинство, нечувствительное к людским страданиям, было уверено, что все именно так, как пишут в газетах: виновные же сами признались. Другие – их было гораздо меньше – смутно чувствовали, что участвуют в чудовищной инсценировке, кровавом спектакле, но старались глубоко не вникать в смысл происходящего, поскорее проголосовать и забыть, думая: «Если я не проголосую, ничего не изменится, никого это не спасет, так зачем же?..»

Сидевшие в президиуме и подсаженные в зал внимательно наблюдали, а не найдется ли кто-нибудь не проголосовавший, отщепенец, затаившийся враг. Всем было ясно, что несчастный, не поднявший руку, обречен, его ничто не спасет. Сразу в зале, может быть, и не подойдут, прилюдно не арестуют, но среди ночи за ним придут, поднимут с постели, велят доставать чемоданчик со сменой белья и куском мыла, а во дворе поджидает, косит глазом черный ворон, вернее, не ворон – воронок…

Тем не менее Леонид Федорович не поднял руку. Все было как обычно: собрали в зале, зачитали протокол, заранее назначенный вышел на трибуну и с истеричным надрывом в голосе потребовал. Поднялся лес рук, и только Леонид Федорович не проголосовал. Сидевшие рядом с удивлением и тревогой на него поглядывали, кто-то, наклонившись к уху, прошептал: что же он медлит? Кто-то сзади толкнул в плечо: одумайся, дурья башка. Кто-то впереди, обернувшись, с мучительным состраданием на него посмотрел: господи, на что ты себя обрекаешь!..

А сам Леонид Федорович с усмешкой спросил себя: может, правда этак воровато, так сказать, для проформы, поднять руку? Поднять и сразу – дерг! – опустить? Это сочли бы достаточным, никто не потребовал бы от него большего. Но он знал, что это значит – быть повязанным кровью невинных, какие это повлечет за собой последствия, если не здесь, в этой жизни, то там, за ее чертой. И он не поднял, был тверд в своем решении. В президиуме это заметили, переглянулись, крайний встал и вышел, явно спешил сообщить куда следует. Даже не стали спрашивать, есть ли кто-нибудь против, вносить в протокол голосования, портить картину. Все и так ясно – единогласно! Его же участь была решена, он сам подписал себе приговор.

Вернувшись домой с собрания, Леонид Федорович остановился в дверях, упираясь в дверной косяк, такой большой, широкий и словно бы уже нездешний, бесплотный, сквозящий на свету, выпадающий в иное измерение. Сказал Ирине, чтобы она была готова: ночью его арестуют. Не проголосовал? Не проголосовал. После этого заперся в комнате, надолго затих, не отвечая на ее стук. Стоя у двери, Ирина попробовала сосредоточиться, собраться с мыслями, за что-то взяться, что-то сделать, но вдруг почувствовала, как она жалка и слаба. Ультиматум Венечки, все события этого дня совершенно ее подкосили, и не было сил ни на что, только на слезный скулеж, бабьи вздохи, стоны и жалобы.

Кому позвонить, кого позвать, попросить приехать? Нет, только не Адриана: этот человек для нее все, в нем смысл и цель ее жизни, ее радость, боль, мука. Его нельзя ни о чем просить, требовать от него нечто дополнительное к тому, что он просто был, существовал. Нельзя вовлекать его в какие-то житейские положения, обстоятельства, пусть даже такие трагические, как грозящий брату ночной арест. Адриан выше всего этого, он над этим. Хотя, конечно, он бы приехал, примчался и был рядом с ней. Но нет, она никогда ему не позвонит, не позовет, не попросит. Никогда! И Ирина позвонила Адриану.

Ночью за Леонидом Федоровичем приехали, в доме был обыск, всё высмотрели, выпотрошили, перевернули вверх дном, но ничего компрометирующего других, доказывающего существование подпольной группы, не нашли, так как Василий Михеевич унес улики в своем портфеле. Леониду Федоровичу сухо велели собраться, взять самое необходимое. Чемоданчик у него уже был наготове, и он лишь окинул прощальным взглядом комнату, свои книги, фигурки богов и богинь – не помогли многорукие боги. Перед уходом простился с сестрой и Адрианом. Встав тесным кругом, они молча обнялись, положили руки друг другу на плечи, соприкоснулись лбами: понимали, что не свидятся никогда.

Леонида Федоровича увели под конвоем, посадили в воронок и повезли по Якиманке через Каменный мост на Лубянку. Поразительно то, что арестованного в 47-м году автора романа «Странники ночи» тоже везли по Якиманке тем же путем, что и его героя.

Вот как об этом рассказывается в воспоминаниях Аллы Александровны: «Когда Даниил написал книгу о русских путешественниках в Африке, она уже была в гранках и должна была скоро выйти, ему неожиданно предложили по телефону полететь в Харьков и прочесть лекцию по этой книжке. Даниил очень удивился, но почему бы и нет? Ему сказали: “Знаете, такая интересная тема, такая хорошая книга, мы предлагаем Вам прочесть об этом в Харькове лекцию”. Мы опять ничего не поняли. Даниил отправился 21 апреля 1947 года в эту командировку в костюме моего папы, потому что его собственный годился только для очень близких друзей, но не для официальной лекции». В чужом, заимствованном на время, одолженном костюме, он поехал на инсценированную Лубянкой лекцию – вот он, трагифарс тогдашней жизни, Шостакович и Врубель одновременно. И далее: «Очень рано утром к нашему дому подъехала машина. Я вышла проводить Даниила. Он сел в машину, и она тронулась по переулку. Когда машина отъезжала, Даниил обернулся и посмотрел еще раз на меня через заднее стекло. Только тут меня кольнуло: точно так же один из героев романа “Странники ночи”, Леонид Федорович Глинский, обернулся, чтобы еще раз взглянуть на сестру, которая стояла у двери, провожая его. Глинского везли в тюрьму на Лубянку».

Как потом выяснилось (Алле Александровне рассказали об этом в лагере), на Якиманке действительно собиралась подпольная группа, подобная группе Глинского. Вот она, еще одна внетекстовая страница, написанная самой жизнью.

Глава 42

Молитва трех

Ирина осталась с Адрианом в разоренной квартире, из которой словно выдуло сквозняком, налетевшим ветром, все домашнее, теплое, настоявшееся. Без его поддержки она вряд ли бы выдержала эти испытания. Если раньше ей было страшно, что он придет, появится здесь, будет с ней, то теперь еще страшнее казалась мысль, что он может уйти, оставить ее одну. Она не отпускала его ни на шаг, ей нужно было всей кожей чувствовать, что он рядом, смотреть ему в лицо, гладить длинные, немного вьющиеся (такие мягкие и шелковистые!) каштановые волосы, прикасаться к надбровным дугам, придающим ему выражение умного и странного мальчика, которого немного побаиваются, уважают и не любят в классе. А глаза у него серые, как у всех братьев Горбовых, но при этом ни у Саши, ни у Олега, ни у кого нет таких красивых глаз…

Да, это была не просто любовь, для нее это было все, средоточие всего бытия – Ад-ри-ан! Молчаливый, суховатый, внешне бесстрастный и такой ранимый! Она произносила его имя с молитвенным трепетом. И в то же время это была просто любовь, которая впервые пришла к ней, и Ирина со всею ясностью поняла, что раньше она не любила. Это было лучезарное озарение тупицы, промучившейся столько времени над решением немудреной азбучной задачи, заданной ей жизнью: не любила, и все тут. Не любила, не любила, а ждала… и несбывающееся, затянувшееся ожидание принимала за любовь, в том числе и к Олегу.

И вот ожидаемое наконец сбылось, и все прежнее исчезло, и Олег исчез навсегда. Нет, они с Адрианом часто упоминали о нем в разговорах, Олег звонил, Ирина слышала его голос, он спрашивал, она отвечала, но с ним уже не связывалось то, что называлось любовью. Вернее, не называлось, а было… И не связывалось, а… Нет, она совсем запуталась. Запуталась оттого, что ей так хорошо, она так непростительно счастлива. Ей страшно за брата Леонида, мучает сознание неизвестности (где он? что с ним?), и при этом она счастлива, счастлива до слез и ничего не может с собой поделать.

То же самое испытывал Адриан. Если раньше он не позволял себе признаться, что любит Ирину, гнал от себя эту крамольную мысль, то теперь не признавался, что когда-то мог не любить, даже ничего не знать о ней. Нет, он любил ее всегда, всю жизнь, только не понимал этого раньше, а теперь со всей ясностью понимает. И это делает его счастливым, если оно вообще возможно, это счастье, здесь, на земле, а не среди далеких звезд, на которые он смотрит в свой телескоп…

В это время Леонида Федоровича допрашивали на Лубянке. По ночам его вызывал следователь с узким лицом, бесцветными бровями и едва заметной белизной от недавно сбритых усов. Он спрашивал, почему, по каким причинам Леонид Федорович отказался проголосовать за казнь врагов народа, был ли это идейный протест, несогласие с основной линией партии или личные отношения с кем-либо из осужденных помешали ему поднять руку.

Леонид отвечал, что никаких личных отношений у него нет, просто ему было жалко этих несчастных.

– Значит, все же идейный протест?

– Да нет же, просто жалко, по-человечески жалко, и я вовсе не думал ни о какой линии.

Тогда следователь повернул иначе, очень ему надо было повернуть. Может быть, ваша жалость навеяна разговорами с друзьями, близкими или сослуживцами? Может, кто-то из них сказал, что вот, мол, враги, а у каждого из них есть мать, отец, жена, дети, которые их жалеют? И вообще они заслуживают жалости и сострадания, поскольку смертная казнь – слишком жестокая мера по отношению к ним?

– Нет, при мне никто этого не говорил.

– Но вы же наверняка обсуждали эту тему, доверительно, в тесном кругу!

– Нет, не обсуждали, как можно обсуждать обычную человеческую жалость!

– Но поделиться своим чувством можно?

– Наверное, можно, но я ни с кем не делился, не было повода и желания.

– А с теми, кто собирался на квартире?

– Пили чай, говорили о книгах, о театре, новых спектаклях.

– И только? А вот ваш сосед…

– Соседа при этих разговорах не было, он и сам завзятый театрал, вечерами его не бывает дома.

И так каждую ночь – кабинет следователя, стул, лампа, нескончаемые допросы. Следователи сменяли друг друга, но вопросы были всё те же: почему, по какой причине? Повторив свой ответ в сотый раз, Леонид Федорович чувствовал, что на сто первый он рассмеется безумным смехом, возвестит, что он не мельник, а ворон, бросится душить следователя или упадет в обморок, потеряет сознание.

С ним действительно случались обмороки на допросах, он ронял голову и сползал со стула. Вновь приведенный в чувство (плеснули в лицо водой), несчастный готов был застонать от бессильной муки. Первое, что возвращало ему сознание, было склонившееся над ним ненавистное узкое лицо с бесцветными бровями.

Измученный Леонид Федорович, пошатываясь, держась за стены, возвращался в камеру, набитую людьми, душную, смрадную, с парашей в углу, «намордником» на окне, глазком в двери и откидывающимся окошком для раздачи тюремной еды. У него было единственное желание упасть на нары и заснуть, провалиться в омут. Но спать почти не удавалось даже урывками, вскоре наступал рассвет. Днем спать было запрещено (следили в глазок), ночью же – новый допрос. И это безумие бесконечно: воистину он не мельник, а ворон!

Пытаясь осознать, что с ним происходит и что вообще творится вокруг, Глинский приходил к мысли о каком-то великом абсурде (Великом Абсурде!), скрытом в потаенных недрах огромного здания и с помощью невидимых нитей манипулирующем следователями, охранниками, конвоирами. Все они лишь делали вид, что совершали осмысленные действия, задавая вопросы и записывая его показания, а на самом деле служили этому абсурду, словно некоей адской силе, своему идолу и кумиру. Именно он, великий абсурд, жаждал, испытывал ненасытную потребность в том, чтобы Леонид Федорович неделями не спал, чтобы возводил на себя напраслину, изничтожал, втаптывал в грязь, признавался в несовершенных злодеяниях. А иначе зачем было нужно, чтобы человек, не совершивший ничего дурного, умный и знающий, находился сейчас здесь, в этом застенке, этом мучилище.

Иного объяснения он не находил, да и какие могли быть объяснения в мире всеобщего абсурда, который начинался на площадях, где люди выстраивались живыми буквами имени Сталин, и заканчивался здесь, в здании, некогда выстроенном для (вот гримаса судьбы!) страхового общества «Россия», а затем перепланированном и переоборудованном для совсем иных целей. Страховое – страшно: от одного корня, и ему, устрашенному, оставалось только… молиться.

Да, Леонид Федорович сам не знал, как он начал молиться, просто однажды поймал себя на том, что губы едва шевелились в молитве – той самой, какую помнил с детства, с тех пор, как его за руку водили в храм Иоанна Воина на родной Якиманке. И теперь эта молитва всплыла в памяти, явилась ему вдруг, и он с горячностью ухватился за нее, припал к ней изнывающий в истоме, почувствовав, что это единственное спасение. Он молился и не мог сдержать слез, катившихся по щекам, лишь отворачивался, прижимался лбом к стене, чтобы их никто не видел.

Затем он случайно заметил, что так же молится его сосед – седобородый священник, видимо арестованный прямо в церкви: он был в рясе, не острижен, с косицей длинных волос, но без креста на груди. Не сговариваясь, а лишь обмениваясь взглядами людей, понимающих друг друга, они стали молиться вместе.

Вскоре к ним присоединился третий – бритоголовый мулла, распознавший смысл их тайных знаков и так же молча, взглядом попросивший принять его в круг. Мулла молился по-своему: выставлял перед собой ладони, брал левую руку в правую, прижимал к животу, совершал поклоны, опускался на колени и касался лбом пола. Они молились непрестанно, по очереди и за себя, и за всех, и когда уводили на допрос одного, на молитвенном служении его сменял другой. Так образовался этот круг – круг противостояния злу, ужасу, мраку и абсурду.

Глава 43

Остатки человека

Именно так называется эта глава в романе – «Остатки человека». Не останки, которые, совершив отпевание, прочитав «Ныне отпущаеши», можно похоронить, а именно остатки. Человек еще жив, способен говорить, двигаться, жестикулировать, менять выражения лица, но лучше бы он молчал и лежал в могиле, потому что это уже не человек – остатки…

Леониду Федоровичу по ходу следствия устроили очную ставку с одним из сослуживцев, арестованным до него. Ему прозрачно намекнули: этот человек был свидетелем того, что Леонид не желает признавать, столь настойчиво отрицает, а именно кулуарного обсуждения некоей скользкой, щекотливой темы. Какой, вы, вероятно, догадываетесь. Так вот он был свидетелем.

Глинский сразу уразумел, куда клонит следователь, и стал мучительно вспоминать, с кем же из сослуживцев он мог вести разговоры о жестокости смертной казни, о жалости и сострадании к обвиняемым на показательных процессах. Ведь для следователей – это единственная зацепка, ниточка, чтобы сшить дело. Но он так ничего и не вспомнил, более того, готов был поручиться, что ни с кем таких компрометирующих разговоров не вел. Не то чтобы опасался – не любил, не хотел. Вообще на службе он держался очень замкнуто, сухо, корректно. Приятелей у него не было, в буфете ни с кем не сиживал, чаи не распивал. Значит, этот человек мог лишь в угоду следователю оклеветать его. Интересно, кто это и как этот клеветник будет смотреть ему в глаза. Почему-то он думал, что это… Да, был у них один такой, которого все сторонились, избегали, неприятный, скользкий человек, похожий чем-то на Венечку Лестовского.

Но затем Леонид Федорович сказал себе: нет, наверняка это кто-то другой. Так уж устроена жизнь, что никогда не угадаешь, кого она выберет для черного дела, какой преподнесет сюрпризец. Так оно и вышло… На очную ставку его привели первым, и, когда открылась дверь и конвоир впустил другого подследственного, Леонид Федорович почувствовал некое замешательство и не сразу с собой справился, поскольку это был не то чтобы приятель, но человек, с которым установились… почти приятельские отношения. Хотя домой к себе он никогда его не приглашал, но на службе часто беседовали на всякие научные темы, отводили душу, прохаживаясь по коридору, закуривая на лестнице, сидя на кожаном, скрипучем учрежденческом диване. Беседовали о Египте, Эхнатоне, Индии, поскольку тот был знаток в своей области, ходячая энциклопедия, умница и вообще человек милейший, обаятельный. Может быть, излишне смешливый, но это сглаживалось искренним задором, который слышался в его смехе. Он весь заливался румянцем, делался пунцовым и маленькими розовыми пальчиками (при большой глянцевитой лысине) приподнимал над хрюкающим носом пенсне и смахивал с глаз выступившие слезы.

Теперь же смешливого сослуживца было не узнать. Леонид Федорович сразу понял, что его били. Хотя следов побоев, синяков, кровоподтеков не было заметно (били умеючи), но тот каждую минуту ждал, что на него обрушится новый удар, невольно вздрагивал, готовый сжаться, заслониться ладонями, втянуть голову в плечи. При этом он поддерживал брюки с отпоротыми пуговицами и затравленно озирался по сторонам.

Но не это больше всего поразило Леонида Федоровича (он тоже знал, как бьют) – человек стал другим. Он не просто изменился под влиянием обстоятельств, он преобразился. От прежнего человека ничего не осталось, он исчез, растворился, улетучился. Вообще от человека ничего не осталось.

Даже не поздоровавшись, не протянув руки, он сразу сбивчиво заговорил, словно продолжая горячечный, воспаленный разговор с самим собой:

– Ну, вспомните, Леонид Федорович, ведь вы же мне сказали! Мы еще с вами прогуливались по коридору, а затем присели на наш кожаный диван с валиками. Помните черный кожаный диван у нас в коридоре? И вот вы тогда сказали, что жестоко осуждать на смертную казнь… что все эти процессы…

– Я вам этого не говорил, мы беседовали совсем о другом.

– Ну, как же, Леонид Федорович, дорогой, вы забыли, а я-то помню. Уж вы извините, но у меня несчастное свойство памяти: я все запоминаю. Жена ляпнет какую-нибудь глупость, а я нет чтобы забыть – ношу ее в башке. Вот и вашу фразу я запомнил, совсем не глупую, о нет, вы не подумайте! Вы еще добавили, что не будете голосовать за смертную казнь, а я пытался вас убедить, что надо проголосовать.

– Это ложь.

– Леонид Федорович, милейший, я же не утверждаю, что вы мне предлагали участвовать в покушении на товарища Сталина, но вы сказали, что голосовать не будете. Согласитесь же, вы сказали!

И внезапно Леонид Федорович почувствовал себя легко, словно какой-то груз, какая-то тяжесть упала с души. Видя, во что превратился сослуживец, коллега, приятель, что осталось от человека, он осознал, что сам таким никогда не станет, несмотря на то что он истерзан и неизлечимо болен, едва стоит на ногах. Это черта, которую он никогда не переступит. Как бы его ни били, как бы ни мучили, он останется человеком. Без всякой героической позы, без пафоса, молча – останется, вот и всё.

Сослуживца увели. Следователь, испытующе, со скрытым торжеством глядя на Леонида Федоровича, ждал, что он теперь скажет. Специально вызванная для допроса стенографистка отложила затупившийся и достала остро отточенный карандаш. И Глинский стал говорить, он сам восторжествовал. Это было неожиданно для него самого, он не успел заготовить никаких речей, и, кроме следователя и стенографистки, его никто не слышал. Но он стал говорить все, что думал, подчиняясь чувству внутренней необходимости – высказаться! Высказаться до конца! Пусть это бессмысленно, это ничего не изменит, ни к чему не приведет. Пусть эти слова окажутся ему последним приговором – все равно он должен их произнести. Он должен сейчас мысленно раздвинуть стены своей комнаты на Якиманке и все, что говорилось там членами синего подполья, внести сюда, как бомбу, и взорвать. Пусть их слова станут хоть каким-то – отчаянным, безнадежным, – но действием. Они разошлись с Алексеем Юрьевичем Серпуховским, но что же… у него есть свой способ борьбы. И сейчас Леонид Федорович будет бороться не просто с бесчеловечной следственной машиной, перед которой он стоит, измученный и больной, но с самим злом, которое одержало уже столько побед, но не одержит победы над ним.

Глинский говорил так, как люди говорят единственный раз в жизни. Можно было бы назвать его речь вдохновенной, если бы не обстановка тюремного ада, в какой она произносилась. Говорил о показательных процессах, инсценировках всенародного осуждения, жестокостях смертных казней, бесчеловечной тирании Сталина, гонениях на всякое свободное слово, на веру, на церковь, говорил обо всем, что сделали со страной большевики, по существу уничтожившие Россию, истребившие цвет нации, творцов ее культуры ради своих узколобых, утилитарных идей. Говорил, говорил, говорил в лицо, искаженное судорогой, в округлившиеся глаза, в самую душу тех, кто взирал на него с ненавистью и страхом.

После такой речи его конечно же должны были расстрелять без всякого суда, в административном порядке, но у него, неизлечимо больного туберкулезом, горлом хлынула кровь, и его унесли в тюремную больницу. Там же, на больничной койке, он вскоре и умер. Врачи не смогли его спасти, хотя встревожились, забегали, засуетились. Но умер Леонид Федорович не побежденным, а победителем.

И вновь глава из романа мистически отозвалась в жизни его автора. Когда дело Даниила Андреева было отдано на пересмотр и его вновь допрашивал следователь, он стал говорить. Писатель сам потом рассказывал об этом жене: «Ты не представляешь себе: я, не умеющий говорить, обрел такой дар красноречия, разлился так обстоятельно, так обоснованно разложил “отца народов” по косточкам, просто стер в порошок… И вдруг вижу странную вещь: следователь молчит, и по его знаку стенографистка не записывает. Именно в это время у трясущегося от бешенства следователя посредством телефонного звонка от имени Шверника[115]115

Шверник, Николай Михайлович (1888–1970) – советский партийный и государственный деятель. В последний период правления Сталина, в 1946–1953 гг., занимал высшую государственную должность – Председателя Президиума Верховного Совета СССР.

[Закрыть] вырвали из рук дело, которое он благополучно “шил”»[116]116

Глава 25. Плаванье к Небесному Кремлю.

[Закрыть].

Добавим для ясности: накануне в приемную Шверника от имени Аллы Александровны было подано заявление, поэтому дело и вырвали. Это было уже в 57-м году, после ХХ съезда.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.