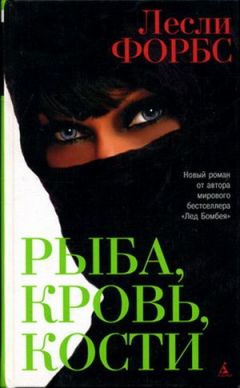

Текст книги "Рыба, кровь, кости"

Автор книги: Лесли Форбс

Жанр: Современная проза

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 15 (всего у книги 31 страниц)

– Скажите, – наконец произнесла она, – я понимаю, чтобы запечатлеть все эти срезы под микроскопом, нужно использовать краску, но не лучше ли пользоваться фотографией для ботанических исследований, ведь она более точна?

– Возможно, даже слишком точна, – ответил он, заинтересовавшись вопросом. – Потому что, если художник способен обработать свой экземпляр, выделять и анализировать его части, по-прежнему представляя его как неделимое целое, самое большее, что может сделать фотограф, – это изучить типичный образец. Он не может загладить изъяны своего предмета или же скрыть его индивидуальность.

– Стало быть, хорошо заглаживать те изъяны, что мы находим в природе?

– Да, если эти изъяны поверхностны. Ботаник должен уподобиться охотнику за растениями, выискивая их общие, семейные качества. – Он указал на два рисунка мака. – Если листья одного растения поражены ржой, это не означает, что все семейство будет ею больно.

– Но разве нет видов, более склонных к гниению, чем другие?

– Вы задали этот вопрос не просто так, миссис Айронстоун. – Есть какое-то семейство, к которому вы питаете особый интерес?

Она опустила взгляд на маки.

– Да, особое семейство, – мягко ответила она, – хотя я сомневаюсь, что вы сможете предложить решение.

Прежде чем он смог попросить ее прояснить свое замечание, легкий ветерок скользнул внутрь сквозь одно из разбитых стекол и выхватил из страниц его старой записной книжки забытый рецепт: «К половине унции сульфата меди добавить 1 фунт вяжущего состава, смешать все вместе для переплетения книг».

Она подняла бумажку, чтобы прочитать, и глаза ее заискрились за стеклами очков.

– Что это за алхимическое снадобье?

– Ядовитый раствор, намазывается на книги. Остался у меня еще с тех времен, когда я работал в ботаническом саду и помогал библиотекарю сохранять то, что осталось от записей и рисунков. Там неустанно шла битва против подкрадывавшегося разрушения.

– Да, отец часто сетует на изобретательность, с которой индийский климат и насекомые ухитряются поделить между собой свою губительную работу. «Один ломает переплет книг, – говорит он, – другие же пожирают внутренности; от влажности желтеет белый атлас обложки, а тараканы уничтожают отделку из тесьмы; зной раскалывает слоновую кость миниатюр, а белые личинки поглощают краску. Так они и работают, помогая друг другу и ничего не упуская».

Он улыбнулся от такого описания и кивнул.

– Этот рецепт – формула, которая хорошо отпугивает вредителей.

– И все же ваша формула оказалась не идеальной, верно? – спросила она, и уголки ее рта поползли вверх. – Вы ведь заметили, она не отпугнула меня от того, чтобы задержать вашу работу сегодня утром!

Она начала хихикать, и хихиканье переросло в смех, совсем неожиданный для такой примерной, тихой англичанки. Совсем не примерной в первоначальном значении слова – «добросовестный, обстоятельный» – слова, которые до той минуты так же верно описывали отношение к нему Магды Айронстоун, как и его собственное отношение к науке. Это был базарный смех, заливистый и бесцеремонный, хотя и немного сердитый. Он разрушал все предосторожности этикета. Глядя, как преобразились унылые черты лица Магды, он обнаружил, что присоединяется к ее смеху, полный удивленного восхищения, что она смогла разглядеть его истинные эмоции под маской вежливости.

Позже, обедая со своей женой, доброй, но замкнутой женщиной, чей разговор не выходил за пределы домашних забот, он размышлял о сплетающей силе смеха, разделенного с другим, и его клейких, осязаемых свойствах.

7

На следующее утро после завтрака Ник уехал в ЮНИСЕНС выяснить все, что можно, об уволенных химиках, а я взяла такси и отправилась в Калькуттский ботанический сад.

С самого начала меня преследовала какая-то путаница. За время между 1885-м, годом выхода путеводителя, хранившегося в библиотеке Магды, который описывал Калькутту как город «с самым большим ботаническим садом после Кью», и последним изданием путеводителя «Лоунли плэнет», сад как-то исчез из поля зрения. Лишь одна из трех моих новых книг упоминала его – довольно презрительно, как место расположения «Великого баньянового дерева» (о котором говорилось, что оно не такое уж и великое). Водитель такси неопределенно кивнул:

– Да, сады, знаю, – и тут же отвез меня на крикетные площадки в парке Сады Эдема.

Когда я отказалась удовольствоваться ими, размахивая руками как регулировщик уличного движения, и показывая на противоположную сторону Хугли, он повернул ко мне голову и улыбнулся несимпатичной улыбкой.

– Этот сад называется Ботсад, мисс. Так что ничего удивительного, что я не понял.

Индия полна неправильно истолковываемых знаков и пропущенных букв. Медленно проезжая через Сибпур, известный как Сибрапур в моей старой книжке, и бесконечный промышленный пригород, казавшийся сплошной окраиной, мы въехали в ботанический сад через ворота Хаура. Там висело несколько знаков, запрещающих движение автотранспорта, но сторож настоял, чтобы я осталась в такси. В ответ на все мои возражения, что я хочу прогуляться, он кричал: «Слишком далеко! Слишком далеко!» – возможно имея в виду нарисованную на деревянной доске карту сада, висевшую у ворот, на которой в приятных пастельных тонах были прочерчены Африка, Азия, Северная и Южная Америки. Чтобы добраться до дома Уильяма Роксбера, отмеченного на карте неподалеку от Центра ботанического исследования Индии (где я должна была встретиться с хранителем акварелей Роксбера), моему такси пришлось пересечь целый мир – организованный мир, по счастью, где дикая природа была разделена на категории, полезные для человека. Растения не просто росли здесь – их должны были наблюдать в естественной среде их обитания. Ее требовалось воспроизводить, потому что от первоначальных болот, на которых был разбит этот сад, не осталось и следа. Один смотритель, живший в девятнадцатом веке, написал, что тропический ботанический сад должен состоять из «уменьшенной копии девственного леса», и ключевое слово в этой фразе было «уменьшенный». То был Сокращенный Рай, на содержание которого уходило меньше времени; джунгли заключили в питомник пальм, или питомник орхидей, или же, в случае тех растений, которые упрямо отказывались расти в неволе, в коллекцию засушенных экземпляров гербария. Все подчинялось одному правилу: с Природой все хорошо, она на своем месте, и место это – под стеклом.

Как и особняк Флитвудов, изящный трехэтажный дом Роксбера давно уже был отдан на произвол сквоттеров, а двухэтажное колониальное здание с галереями, служившее пристанищем Центру ботанического исследования Индии (Калькуттского отделения), на первый взгляд выглядело так, будто его заколотили несколько веков назад. В веерообразных окнах над закрытыми дверьми отсутствовали стекла, мучнистая роса пятнами выступила на гипсовых колоннах, а когда я задрала голову посмотреть, нет ли движения на веранде верхнего этажа, на меня уставились две пары желтых глаз, принадлежавших козам, которые просунули свои пытливые морды сатиров между ржавых железных перил.

Стараясь держаться в тени, я тщетно искала открытое окно или дверь. От жары треск сверчков казался оглушающим, а краски – чересчур буйными. Даже мелкие веснушки солнечного света, проникавшие сквозь балдахин древесной листвы, обжигали мою кожу, как крутой кипяток.

Из-за угла одного дома показался человек на велосипеде; он крутил педали так медленно, что чудом держался на нем прямо. Я позвала его, но он проехал мимо, будто я стала невидимкой. Только дойдя до заднего фасада дома, я увидела объявление: «Совещание персонала для обсуждения проблем работников центра». Я была готова расплакаться от досады. Ник был прав, высмеивая мои официальные письма.

В эту минуту запертая дверь позади меня отворилась, сонный голос спросил, какое у меня дело; я повернулась и увидела босоногого мужчину с обнаженным торсом, чья темная кожа казалась еще темнее на фоне белого лунги из хлопка.

О такой последовательности событий и предупреждал меня Ник, когда говорил о встречах с индийской бюрократией. При одном раскладе вас собьют с толку, нагромождая бессмысленную путаницу, независимо от ценности вашего запроса, и в конце концов вы останетесь с папками, полными непостижимых писем, объясняющих, почему каждая следующая инстанция, к которой вы обращаетесь, не может сделать то, что, как вам твердили месяцами, осуществимо, если вы обратитесь с дополнительными просьбами к заведующему, вице-консулу, главному управляющему или действующему смотрителю.

При другом раскладе – у начальника малярия, а его заместитель пользуется возможностью устраивать совещания персонала, чтобы насладиться парочкой продленных обеденных перерывов, и навлекает на себя таким образом злость и негодование мелких чиновников, и те за скромную мзду охотно пренебрегут протоколом и поручительствами и проведут незадачливого просителя прямо к его цели.

Здесь, уже не в первый раз, у меня возникло чувство, будто я иду по следам кого-то другого, появилось видение лабиринта, катакомб, в которых есть образы всего, что мне надо знать. Разве что во сне, моем осознанном сне, когда я вхожу в эту комнату или склеп, свет, который я принесла с собой, не освещает ничего, а лишь растворяет вещи, на которые я пришла посмотреть. Картины или фрески сливаются с тьмой, как фотографии в проявочной, разлагающиеся в застоявшихся реактивах.

Я вошла в комнату, двери которой не пускали внутрь жару, и невольно поразилась ее размерам. Было так темно, что я видела только призрачно-белое лунги служащего с обнаженной грудью; потом он открыл сначала одно огромное окно, потом другое – всего три, но этого было как раз достаточно, чтобы целиком осветить просторную залу, и три белых прямоугольника слепящего света легли на темные широкие доски пола, на которых остались следы ног смотрителя – точно Пятница прошел. Он включил вентилятор и отпер стеклянный ящик, упиравшийся в потолочные балки; точно такие же ящики выстроились вдоль стен. Оттуда он вынул какие-то большие, довольно плоские картонные коробки и принялся выкладывать их друг за другом на деревянных столах под неровным дыханием вялого вентилятора, ставя их через равные промежутки, словно вторя полоскам, которые нарисовал на полу этой длинной темной и высокой комнаты солнечный свет, лившийся из окон.

Когда все коробки расположились в ряд, он смахнул пыль с первой из них и снял крышку, открывая моему взгляду буйство цвета, как будто перевернули лицом вверх первую фигуру в колоде карт для пасьянса. Он остановился – добиваясь театрального эффекта, как рассказчик, играющий на предвкушении публики, – и показал на ближайшие десять коробок: «Акварели Роксбера, – а потом махнул рукой в сторону всех остальных: – И прочее». Смотритель начал вынимать акварели из первой коробки и раскладывать их передо мной, почти без заминки произнося названия цветов: лилия Мадонны, опийный мак, примула цвета луны, орхидеи из Сиккима, жимолость, жасмин и ломонос, пахнущий ванилью, дикие гималайские белые, розовые и золотистые розы. Водопад красок и цветов.

Я вошла в бумажный сад Салли.

– Многих из этих растений больше не существует в дикой природе, – произнес служащий.

Наиболее нестойкие краски поблекли до неузнаваемости. Зеленый превратился в белый. Рисунки потрескались, и их заклеивали скотчем, который пожелтел и оставил свой собственный узор старения, так что теперь исправления устанавливали пределы искусству. Я вспомнила, как историк из Кью рассказывал мне, что европейская бумага слишком чувствительна к тропическому климату, постепенно разрушающему ее структуру.

– И от яркого света они становятся очень хрупкими, – улыбнулся он. – Этого в Индии тоже хоть отбавляй. По-настоящему их надо хранить в нейтральной среде.

Он пояснил, что в последний раз, когда он видел калькуттскую коллекцию, никаких попыток спасти рисунки не предпринималось, и добавил, конфузясь, что на них смотрели как на пережитки британского владычества.

– Так что к ним относились – относятся – довольно двойственно.

– Но ведь их рисовали индийцы.

– Ну да, но пользуясь английской бумагой, английскими красками, английским стилем. Важен диалект, код, будь то искусство или язык.

– «Мы» и «они».

Моя американская прямота вызвала у него улыбку. Он-то привык двигаться окольными путями, имея иную историю, помнившую об уклончивых действиях против захватчиков, уже поселившихся на занятой территории.

– Если уж на то пошло, картины, для которых использовались традиционные индийские пигменты и бумага, сохранились гораздо лучше.

– Тогда почему Роксбер не захотел, чтобы его индийские художники пользовались местными материалами?

– Ах… – Сначала я подумала, что за этим слабым вздохом больше ничего не последует. Он продолжил, почти нехотя: – Англичане предпочитали не столь насыщенные Цвета.

– Потому что сами пришли из серой страны?

Он поднял руки, словно взывая к тому поколению имперских духов.

– Какая жалость, что мы не можем спросить у них об этом.

Калькуттский смотритель на одном дыхании называл мне имена людей, не растений: длинный список светлокожих, розовощеких обитателей промозглой и туманной земли, которых ради цветов, лекарств и приключений влекли эти окутанные испарениями джунгли и которые, как и многие из тех растений, чье место обитания они неправильно оценили, заболевали на жаре и умирали. Томас Андерсон, директор сада, которому пришлось рано выйти в отставку из-за повторявшихся приступов малярии, в конце концов умерший от этой болезни, проведя на пенсии два года. Джон Скотт, хранитель, заболевший «малярийной лихорадкой в очень тяжелой форме» и вынужденный вернуться в 1879-м в Англию, где вскоре и умер. Другой хранитель, которому, после нападения тигрицы, было разрешено вернуться в Англию для поправления здоровья; там он вскоре подхватил холеру и тоже умер. Сам великий Уильям Роксбер, чье состояние здоровья, одновременно «трудно поддающееся лечению и нервическое», давало ему повод думать, что жизнь его будет не из долгих.

Каталог смертности растений был еще длиннее; он перемешался в моем сознании с человеческими смертями, потому что очень часто растения назывались по имени людей, их обнаруживших: Фаррер и farrerii, Вард и wardii, Форрест и forrestii. Один долгий запинающийся список: я, я, я, я, я, я. Как будто первыми появились люди, а не растения. Растения, собранные владельцами лесопильных заводов в Гималаях и индийской лесной службой, когда расчищали дикие земли, чтобы превратить их в чайные плантации. Растения, выкопанные викторианскими художниками-ботаниками, страстно желавшими увековечить членов своих семей. Образцы гербариев привозили в Англию работники Ост-Индской компании и оставляли их гнить годами в подвалах Индийского музея, где больше половины экземпляров уничтожили сырость, паразиты и угольный дым. Тысячи и тысячи растений выкорчевывали, помещали в ящики Барда и отсылали в Кью; многие не выдержали этого путешествия, другие же достигли места своего назначения лишь затем, чтобы зачахнуть и погибнуть прежде, чем кто-либо позаботился составить их список.

Заметив даты нескольких рисунков на копии каталога, которую дал мне служащий, я сказала:

– Мне говорили, что рисунки были заказаны Уильямом Роксбером. Но Роксбер умер за пятьдесят лет до того, как нарисовали многие из этих картин.

– Вы говорите, что хотите осмотреть все, – отозвался он невозмутимо и указал на другие коробки. – В некоторых из них переплетенные альбомы с двумя тысячами пятистами сорока двумя оригинальными рисунками Роксбера, в других есть картинки Натаниэля Валлича,[40]40

Валлич Натаниэль (1786–1854) – датский ботаник, работавший вместе с У. Роксбером.

[Закрыть] а происхождение третьих нам вообще неизвестно. А сюда постоянно приезжают студенты и кладут рисунки как попало.

Ябросила взгляд на каталог, создававший ложное впечатление упорядоченной объективной реальности.

– Значит, этот список совершенно бесполезен.

– Он полезен тогда, когда вам нужно знать, какие картинки хранятся во всех этих коробках.

– Но тогда я могу лишь случайно найти то, что ищу.

Он сделал сочувственное лицо.

– Зависит от того, кто смотрел их перед вами и в каком порядке разложил их обратно.

Я осторожно извлекла из второй коробки мак небесного Цвета, каждый лепесток которого был прозрачен и смят, как расправленное в первый раз крыло бабочки. Я сразу же узнала и мазки, и руку, нарисовавшую картину. Подняв ее на свет, я слишком поздно заметила бороздки червоточины, проложенные в тонкой бумаге, и крапинки серо-зеленой плесени, въевшейся в раскрашенную поверхность. То, что случилось Дальше, происходило как в замедленном кино. Бумага начала рваться, крошиться и разрушаться прямо у меня в руках. Четыре обрывка, кружась, опустились на землю, рассыпаясь в пыль, поднявшуюся цветным конфетти. Так они лежали целую минуту, как разбитый фарфор, пока я в ужасе смотрела на них, ожидая приказа удалиться.

Служащий спокойно подобрал обрывки и бросил их в коробку за другими рисунками. На полу оставался фрагмент голубого лепестка мака, такой яркий, будто это был кусок ляпис-лазури, выпавший из мозаичных арабесок Тадж-Махала. На бумаге виднелись знакомые инициалы: АР, рядом с какими-то непонятными буквами, и часть слова – Арун? Начало Аруначал-Прадеш? Пока смотритель стоял ко мне спиной, я подняла клочок и сунула к себе в записную книжку, практически не испытывая угрызений совести.

Потом я прошла вдоль ряда коробок и заглянула под крышку каждой из них в поисках других работ памятного мастера. В одной лежали разрозненные куски рисунков и копошились личинки мух. Содержимое другой почернело от плесени. Но между ними лежала коробка с миниатюрами, чьи краски были так же свежи, как и в тот день, когда их нанесли на бумагу. Почему одни рисунки выжили, а другие нет – не поддавалось логическому объяснению. Я видала подобные места захоронений. Вскрываешь могилу, а там нетронутый скелет рядом с костями, которые уже сгнили и рассыпались в прах.

– Что означают буквы «НА»? – спросила я. – Они написаны в каталоге перед номерами некоторых рисунков.

– «Наследие Айронстоун». Это имя Магды Флитвуд по мужу – именно она пожертвовала их ботаническому саду.

Мороз прошел по моей коже и пошевелил волоски на руках. Почему Джек ничего не говорил о «Наследии Айронстоун»?

Смотритель рассказал, что четыре коробки с «Наследием Айронстоун» (включая коробку с фотографиями, которые он назвал «странными») почти никогда не запрашивались, так как мало кто о них знал.

– Поэтому рисунки в них разложены аккуратнее, чем в других. Люди, как правило, приходят посмотреть на акварели Роксбера. – Он протянул мне крышку одной коробки, сдув сначала пыль с дат, нацарапанных на ее наклейке. – На эти рисунки никто не смотрел уже два года.

– Вы записываете имена людей, которые осматривают коробки?

– Некоторые из нас – да, другие нет. У меня хорошая память, так что я держу все записи здесь. – Он легонько постучал по виску. – Последний, кто заглядывал в эти айронстоуновские коробки, был весьма примечательным человеком. – Он указал на последнюю дату. – Это мой почерк. Я запомнил его потому, что он особенно интересовался этими коробками, а у нас здесь нечасто появляются англичане. Очень высокий человек, и он часто сюда возвращается.

– Отчего же он показался вам примечательным?

– Речь не о внешности, мадам. Он из семьи Айронстоунов, которым принадлежат эти рисунки.

Джек. Что же он пытался скрыть?

Могила – всего лишь форма долгосрочного хранения: так звучало одно из любимых высказываний Вэла. Чтобы раскопать историю скелета в моем шкафу, думалось мне, нужно сперва установить координатную сетку поверх места захоронения. Моя сетка находилась на пересечении Айронстоунов и Флитвудов. Я подошла к коробке с фотографиями, которые смотритель назвал «странными», и пролистала снимки различных мутировавших видов растений, задержавшись на жутковатом портрете томной Офелии мужского пола, нарочно принявшей позу разлагающегося утопленника.

– Зачем помещать такие фотографии в ботаническую коллекцию? – спросила я.

– Все эти снимки изображают необычные растения. – Он указал на опийные маки, окружавшие полуобнаженного человека, с тычинками, превратившимися в простые пестики. – А это была одна из групп растений, подверженных такой аномалии.

Повернув фото, чтобы прочитать на обратной стороне выцветшую надпись, я сразу же узнала почерк. Содержание текста было еще более странное, чем изображение, которое он описывал: «Автопортрет в виде утопленника с маками. Тело, которое вы видите здесь, принадлежит Джозефу Айронстоуну. Несчастный утопился. Журналисты очень долго занимались его подвигами, но вот, он лежит в покойницкой уже несколько дней, и никто еще не затребовал его труп. Леди и джентльмены, спешите же мимо, дабы не оскорбить ваши носы, ибо, как вы можете в том убедиться, лицо и руки этого господина разлагаются, точно гниющая рыба». Джозеф Айронстоун: мой первый настоящий семейный портрет, но не в моем вкусе. Смотритель, решив, что я заинтересовалась подобными изображениями, порылся в коробке с таким равнодушием, словно это была колода карт, и вынул еще несколько автопортретов Джозефа. Все они обнажали бессильное сладострастие, от которого коробило; запечатлевали человека, который в буквальном смысле этого слова угасал.

– Мистер Айронстоун на эти снимки тоже смотрел, – сказал смотритель.

Чем интересовался Джек? Обеспокоило ли его, так же как и меня, то прошлое, которое мы разделяли? Отцы, отцы отцов: они обладают магнетической силой; привлекая нас или отталкивая, они влияют на нас. Что унаследовал Джек? Что он узнал?

– Джек Айронстоун заглядывал в другие коробки? – спросила я. – Я его родственница.

– Можно посмотреть на крышки, выяснить, какие даты совпадают со временем приездов вашего родственника. Но если рисунки с тех пор просматривали другие люди, все будет перемешано.

Из приблизительно четырех тысяч произведений, записанных в каталоге, только половина находилась там, где должна была быть. Остальные были разрознены и разложены наобум, и этот порядок мог многое рассказать об общих интересах посетителей библиотеки. Через час я сказала служащему, что ему неплохо было бы разместить изображения так, как написано в каталоге.

– Зачем, мисс?

– Во-первых, затем, что так будет проще найти нужные рисунки.

Какое-то время он раздумывал над этим свежим предложением.

– Но тогда, представьте себе, сколько всего не увидит тот, кто сразу откроет картинку, которую ищет!

– А при вашей нынешней системе приходится терять время, просматривая кучи ненужных рисунков, – ответила я, теряя терпение.

– Какая же может быть потеря времени, если вы находите нечто новое!

Отметая его логику, я принялась изучать четыре коробки с «Наследием Айронстоун». К трем часам дня, когда смотритель собрался уходить, я довольно тщательно исследовала двенадцать коробок, пробежала взглядом оставшиеся восемь и составила список всех важных названий и надписей. То, чего не было, оказалось не менее интересным. Отсутствующие рисунки, потерянные или поврежденные. В каталоге были записаны маки всех цветов, от красного и розовато-серого до синего и зеленого, но я не обнаружила ни одного рисунка зеленых маков, не считая микроскопического среза одного лепестка. И двадцать отсутствующих картинок относились к зеленому маку или тибетскому ущелью Цангтю, главной цели экспедиции «Ксанаду», – именно те картинки, которые показывал мне мой родственник Джек в лабораториях ЮНИСЕНС в Лондоне.

Я начинала догадываться, почему этот мой родственник так беспокоился о том, чтобы наша общая история оставалась далекой.

♦ ♦ ♦

Е. Автопортрет в виде утопленника

(приписывается Джозефу Айронстоуну, ок. 1886)

Мужчина казался мертвым, его глаза были закрыты, лицо поникло под маковым венком Офелии, руки и босые ноги стали совсем бесцветными, а размякшее тело неуклюже опустилось к подножию каменного ангела. Этот снимок, однако, задавал загадку, потому что если почерк принадлежал Джозефу Айронстоуну, как на то указывали надпись и готический стиль съемки, то как могла эта картина изображать его труп? А если человек на картинке утонул, как могла фотография быть автопортретом?

♦

Река теперь представлялась ему злобной коричневой змеей. Он видел розовое небо, покрытое хлопьями грязных облаков, словно невыделанную кожу повесили сушиться над городом, который он приучился ненавидеть, городом, покрытым испариной, городом, слегшим от жары. Ему пришло в голову, что Джоуб Чарноб[41]41

Служащий Ост-Индской компании, основавший торговую факторию, из которой выросла Калькутта.

[Закрыть] на всей реке не мог выбрать более нездорового места для города, чем это: в трех милях отсюда находилось озеро, которое каждый сентябрь разливалось и тогда прямо-таки кишело рыбой, а когда вода сходила, рыба оставалась на пересохшем берегу и, разлагаясь, заражала воздух и увеличивала годовую смертность. С августа по январь в реестровой книге смертности записывались сотни погребений. Мы гнием здесь, как рыба, подумал он. Он сам гнил. Его кожа истлевала в снах, навеянных опиумом. Его зубы шатались. Скоро он будет таким же тощим, какой была его мать. Он помнил глаза, похожие на кольца дыма, и руки, как сухие листья.

Ему было не место в Калькутте, больше нет. Но если не здесь, то где же? Где брало свои истоки то давнишнее томление, которое он не мог облечь в слова или хотя бы помыслить о нем в часы бодрствования? Переродиться, не измениться, повторял он, шагая ночью по улицам, выискивая кого-то, кто мог понять те нужды, что он испытывал в грезах, кого-то, кто сделает его настоящим; бродя в поисках своей собственной реальности, своего вида – он искал их и на берегах реки, и в кишащих людьми смрадных переулках севера Калькутты, и на улицах позади кожевенных заводов, где кровь, сливаясь с фекалиями и мочой, текла между тушами под ковром из мух, свинарниками и людьми, чьи тела едва ли были толще шкур тех животных, которые они дубили. Как в Лондоне, пришло ему в голову, этот город стал Лондоном: черным и порочным. Та Калькутта, которую он помнил, бело-зеленый Город Дворцов его матери – то был сон. Он родился под черным солнцем. Он сам был закатным солнцем, нежеланным сыном. Без руля и без ветрил. Настоящей была только его камера – лишний глаз, которым он сможет поймать, увидеть того, кто, как он знал, затаился и ждет. Тогда он обретет покой.

Когда он больше не мог выносить ни охоты, ни бегства, то поднимался в одну известную ему комнатку, где собирались китайцы, чтобы курить и грезить. Он успокаивал себя этим ритуалом, списком всего необходимого, рецептом единственного снадобья, дарующего ему сон:

циновка

трубка

курительная свеча

медные наперстки, которые он делил с другими, наперстки, полные этого бурого сиропа, густого, как патока, в который вставляли чубук, вставляли, поворачивали и зажигали, так что трубка становилась единым знаком препинания, клавшим конец всем его страхам.

Его милым, лелеемым страхам:

Ускользнуть.

Сгнить навеки.

Уснуть.

Он записал эти строчки и считал себя поэтом.

Он приближался к концу одной стадии и началу следующей, ибо теперь опиумный сон больше не приносил ему покоя. Его преследовали сестра и двухголовый мальчик.

МагонюбиивоПаМалыпшчдевплакатьМавидислышигавариМагонюбиМаМаМаМа.

Ребенок умер вскоре после того, как сделали фотографию; не от истощения (несмотря на свой изнуренный вид), но от укуса кобры. Когда он выкупил у матери тело, то обнаружил, что в каждом черепе и вправду находился отдельный мозг, и основной приток крови в верхнюю голову-нарост происходил через мембраны, соединявшие обе головы. Он почистил маленький череп – черепа, – чтобы ясно увидеть развитие второй головы. Она росла вверх тормашками, как огромный грибок на родничке мальчика, там, где кости черепа не вполне срослись. Если бы его спросили, почему он так одержим искаженными формами, он уже не смог бы ответить. Неделями он не произносил ни слова, а когда открывал рот, то говорила вторая голова. «Призрак в сорняках». Уже не в состоянии осознать, что он пытается найти выход из того, чем является, чем приучен быть, чем ему предназначено было стать, он делал все больше и больше снимков черепов, но ни один из них не был проникнут той страстной силой, какой обладала та первая фотография живого ребенка. Тогда он пошел к его матери – понять, что же он упустил.

♦ ♦ ♦

Ж. Собаки на фоне пейзажа: одна из первых серий в стиле Майбриджа[42]42

Майбридж Идвирд (1830–1904) – фотограф, разработавший систему фиксирования последовательности движений человека и животного при помощи серии фотографий, снятых через определенные интервалы времени.

[Закрыть] с видами опиумных садов близ Патны

(неизвестный автор, ок. 1886)

Где был Джозеф в то время, когда жизнь Магды менялась так, как она и представить себе не могла? Снова были провалы в памяти, необъяснимые отсутствия. Хотя он редко заговаривал теперь о своей работе, она знала о студии, которую он снимал, и видела кое-что из его последних ботанических снимков, серию последовательных фотографий растений, подражавших тем покадровым снимкам лошади в галопе, которые делал Майбридж. И недостающие изображения волновали ее больше, чем застывшие картинки.

– Он снова с головой ушел в свою фотографию, – ответила она, слишком напряженно, когда отец осведомился о Джозефе. – Просил образцы новых видов мака, хотел сфотографировать их… – Она замолчала, не желая делиться с Филипом Флитвудом опасениями, которые испытывала по поводу чрезвычайного интереса ее мужа к недавним мутациям зеленого мака.

Возвращаясь домой за полночь, Джозеф запирал дверь своей спальни и ложился спать; он вставал тогда, когда Магда давно уже была на фабрике. Как-то днем она сказала, что собирается ехать поездом в Патну, везти туда сеянцы зеленого мака – он не выказал никаких эмоций.

– Надо посмотреть, может, они лучше приживутся выше по течению, где суше, – добавила она, но он ничего не ответил.

С таким же успехом они могли существовать в двух отдельных плоскостях изображения; их жизни рассеялись, и отдалившиеся образы проецировались на разные стены.

Она одиноко сидела в вагоне первого класса, устремив неподвижный взгляд за окно, разрезавшее бенгальские равнины на быстро сменявшие друг друга виды. Фотограф мог бы запечатлеть ее прямую фигуру в изящном капоре и жемчужно-серых перчатках – само воплощение чопорной викторианской мем-саиб.[43]43

Госпожа (инд.).

[Закрыть] Но снимок не выдал бы и намека на то, где сейчас блуждали ее мысли – в другом вагоне, в более пыльном и жестком купе, где деревянный пол был отполирован плевками, вместе с молодым индийским ботаником, который болтал и курил с носильщиками в два раза старше его. Он легко сходился с людьми, так же как и с растениями, – что подтверждала его рука, слегка опиравшаяся на один из Бардовых ящиков с экземплярами мака: казалось, это Гулливер сжимает лилипутскую версию порядка, установленного в маленьком, огражденном мирке.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.