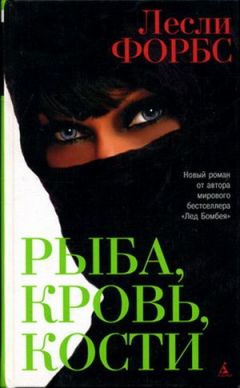

Текст книги "Рыба, кровь, кости"

Автор книги: Лесли Форбс

Жанр: Современная проза

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 3 (всего у книги 31 страниц)

5

Всю свою жизнь я составляла списки: пройденных дорог, незнакомых слов, книг, которые намеревалась прочитать, списки других людей, чьи братья тоже умерли от СПИДа (это объединяло нас в своеобразную семью, племя). Возможно, именно из-за неоднородности моего образования списки стали способом восполнить недостающие звенья. Оттого я и люблю рецепты, особенно те, где каждый ингредиент появляется в порядке использования.

– Если честно, я не вижу большой разницы между хорошим рецептом ризотто и белым стихом, – сказала я Вэлу накануне встречи с Барретом.

– Это доказывает, что ты пытаешься свести жизнь к уровню ризотто.

Что ж, почему бы и нет? Так же как и цепочка ДНК, генеалогическое древо – это конечный список, перечень твоих собственных ингредиентов, рецепт, по которому приготовили тебя самого. Лютер Айронстоун, прочла я в конторе Баррета, родился в Лондоне в 1819 году, а умер в 1886-м в Канал-хауз в Эссексе. Женился в 1849-м на Эмме Конгрив (1830–1857). Единственный ребенок – Джозеф Александр Конгрив Айронстоун, родившийся в 1850-м. Стало быть, мать Джозефа умерла, когда ему было семь лет, в 1857-м, – в год великого народного восстания в Индии. Или, кажется, теперь это называют восстанием сипаев? Первой войной за независимость? Жена Джозефа, Магда, тоже, должно быть, насмотрелась ужасов, если наблюдала, как он делает свои снимки. Жестокие времена, хотя Айронстоуны неплохо на них заработали, продолжал рассказывать мне Баррет.

– Лютер Айронстоун покинул Индию вскоре после смерти жены, – сказал поверенный, – приобрел дом у преуспевающей мясной лавки рядом с Риджент-канал, а у самого мясника выкупил большую кучу костей, которую затем выгодно использовал, заключив контракт с Дептфордской фабрикой удобрений.

Вот он, остов моей повести, подумала я, скелет, который я облекаю плотью.

В голосе Баррета, когда он рассказывал мою семейную историю, звучала неподдельная страсть.

– Кости перевозились по каналу на восток, на предприятие Айронстоуна в Восточном Лондоне. Там по способу, запатентованному Лютером, они объединялись с различными химикатами, которые делали удобрение более эффективным. Он был одним из первых последователей барона Юстуса фон Либиха, понимаете, мисс Флитвуд?

– Похоже, вы сами хорошо разбираетесь в костях, не так ли, мистер Баррет?

Я, наверно, была одним из немногих клиентов поверенного, которые знали, кто такой Либих – немецкий химик, открывший, что добавление в кости серной кислоты делает содержащийся в них фосфат растворимым в воде и, следовательно, более доступным для использования в качестве удобрения. Кроме этого, он изобрел растворимый бульонный кубик.

– Признаться, я весьма увлечен историей садовых кладбищ!

Фрэнк, подозревавший, что его излюбленная тема навеяла сон не на один десяток собеседников, был настоящим информационным вампиром, жадным до свежего слушателя. Он походил на знатока в телевикторине, которому дается лишь тридцать секунд, чтобы исчерпать всю суть вопроса, прежде чем гонг оповестит о переходе хода: «Следующий участник!»

– Вы знаете, что англичане первыми начали производить костяную муку? Наши запасы костей всегда были ограниченны, поэтому приходилось ввозить их в огромном количестве. На поставке костей из Европы делались целые состояния. За один год продали сорок тысяч тонн костяной муки – такая производительность заставила Либиха обвинить Англию в расхищении останков с полей сражений в Крыму и Ватерлоо, в злонамеренном стремлении заполучить кости для садов. «Англия лишает все прочие страны главного условия их плодородия, – дрожащим баритоном процитировал Либиха Фрэнк. – Из одних только катакомб Сицилии она вынесла скелеты нескольких поколений. Она обвивается вокруг шеи Европы и пьет кровь ее сердца».

Могилы, похоже, стали плодородной почвой для моей семьи. В девятнадцатом веке, во время стремительного развития пригородов как в Индии, так и в Британии, отец Лютера рассудил, что сделать ставку на увеличение смертности будет беспроигрышным вариантом. Уже занятый в строительстве новых кладбищ в Калькутте, он приехал из Индии в Лондон и обнаружил открывающиеся перспективы. Земля кладбищ, склепов, нищенских погостов перенаселенного города была усеяна костями. «Как лущеный миндаль в кексе», – говорил он Лютеру.

– Продукты разложения являлись источником заразы для целых районов, – продолжал Баррет.

Но улучшали почву.

Вот так отец Лютера пополнил ряды первых участников движения садовых кладбищ в Англии, которое стало причиной одного из самых значительных подъемов в экономике того века. Когда приняли билль об организации кладбищ вне церковных дворов, пошли срочные контракты на кладбища, оказавшиеся настолько выгодными, что акции Всеобщей компании по устройству кладбищ вскоре удвоились в цене. Самые сливки своего времени.

Я была всего лишь очередным звеном в длинной цепи «костяных» садовников.

– На Айронстоунов в те дни смотрели несколько свысока, – объяснил Баррет. – А вот сегодня их прославили бы как активных борцов за охрану природы, создающих сады из мусора и отходов города.

По пути домой я училась говорить «отходы» вместо «отбросы» – то была часть моего постепенного превращения из безродной американки в коренную жительницу Британии. Вечером я пририсовала новую ветвь к своему генеалогическому древу: Флитвуды. Рядом с основным стволом, но еще не привитую. Скорее, потерянный приток, место слияния которого с главной рекой пока не нанесли на карту.

6

Я переехала в поместье Эдем тридцатого октября 1987 года – еще не совсем Хэллоуин, хотя запись об этом событии в моей реестровой книге находится рядом с поляроидным снимком того самого Джека, который в канун Дня всех святых гуляет свою последнюю ночь на земле, прежде чем исчезнуть вместе с остальными привидениями и вурдалаками. Джек-Фонарь, блуждающий огонек – что-то обманчивое или ускользающее, сбивающее с толку людей, которые попытались следовать за ним через болота из этого мира в другой. Замечательная аллегория для моего нового дома.

Красивые старинные дома по-прежнему существуют в лондонском Ист-Энде, но день переезда показал, что мой не принадлежит к их числу. Путь в Эдем проходил через гулкие каньоны послевоенных высоток, не претендовавших на архитектурное изящество. Городские скалы, вот что они собой представляли, будучи почти такими же неприступными: особи, в них обитавшие, выглядели либо настороженными, либо хищными; они слабо цеплялись за свои отвесные жилища. Поместье Эдем – карлик среди этих бетонных утесов (несмотря на собственные притязания на величие, свойственные девятнадцатому веку) – казалось слишком нарядным для здания из камня. Его замысловатые контуры хорошо бы смотрелись в плексигласе – этакий шаблонный замок из игрового набора «Подземелья и драконы»,[14]14

Настольная ролевая игра в жанре фэнтези.

[Закрыть] не хватало только предупреждения родителям: «Для детей старше пяти лет». В Чикаго так мог бы выглядеть зал заседаний королей рогатого скота или плейбой-клуб.

Я ожидала, что меня встретит по меньшей мере Носферату в герметичной упаковке, поэтому была приятно удивлена, когда дверь открыла Салли Риверс. Блестящие каштановые волосы, разделенные пробором посередине, и тонкое лицо в форме сердечка – дочь сторожа вполне могла сойти за героиню какой-нибудь викторианской мелодрамы (само описание «дочь сторожа» уже несет в себе что-то от дешевого приключенческого романа). Джинсы и ботинки «Мартенс» пришлось бы сменить на узорчатую кисею или что там еще носили диккенсовские девушки, но в остальном ее внешность – треугольник из встревоженных больших темных глаз, острого подбородка и рта, как бутон розы, – полностью соответствовала образу.

И тут она этот рот открыла. Ее зубы, может, и были в порядке, но речь сплошь состояла из типичных для Восточного Лондона пустот, куда проваливались и гласные, и согласные. Не то чтобы совсем уж Элиза Дулитл, но точно еще один новый диалект, достойный описания, – говоря ее собственными словами, «из ничё ничё и выйдет».

– Здоровый, да? – сказала она о доме, а я отметила про себя синяк, который начал расплываться вокруг ее левого глаза, как темный монокль. – Папа болеет, – добавила она, объясняя его отсутствие, и быстро прикрыла глаз рукой.

К тому, что упоминание об отце сопровождается враньем и синяками, пришлось привыкнуть довольно быстро.

Рассел протиснулся мимо нее и устремился вперед по коридору, скользя когтями по половицам. «Вот шельма!» – с восхищением сказала Салли. Мы последовали за ним, хотя и не так быстро, и вошли в огромную гостиную, которая выглядела так, будто в ней сорок лет не прибирались. Все вокруг было покрыто старыми газетами, журналами, оберточной бумагой и напоминало музей бабочек-однодневок, только лишенный их очарования. Мебель давно утратила свое первичное назначение: кресло служило хранилищем любовных романов, а на парчовом диване разместилась настоящая коллекция дамских сумочек – на них ушел целый зоопарк рептилий и экзотических млекопитающих. Предыдущие владельцы кожи и меха все еще были более или менее опознаваемы; особенно впечатляла сумочка, сделанная из целого броненосца, чей живот был набит флакончиками духов.

– В последнее время Алекс отсюда не вылезала, – объяснила Салли, извиняясь, как будто не мои родственники, а ее учинили здесь беспорядок. – Она была очень слаба. И почти слепая.

Александра, похоже, не только спала, но и готовила в этой комнате: электрическая плитка примостилась на буфете, который прыщавился огрызками фруктов; лакированная поверхность буфета была прикрыта газетой, объявлявшей о смерти Уинстона Черчилля. Прошедшие десятилетия отражали этикетки на выстроившихся в батарею банках горчицы «Колман» и кофе «Кемп»: классический лейбл «Кемп» – стоящий индиец в тюрбане, который подносит кофе сидящему британскому офицеру, – в шестидесятых и семидесятых уступил место более политически корректному варианту, где поднос индийца заретушировали. Впрочем, как я заметила, сам индиец по-прежнему стоял за офицером, а вовсе не болтался вокруг в джинсах, покуривая травку и обмениваясь с приятелями рецептами чатни.[15]15

Индийская кисло-сладкая фруктово-овощная приправа.

[Закрыть]

Поток солнечных лучей, что проникал через выходившее в сад окно, заливал светом самые укромные уголки комнаты, даже несмотря на толстую пленку лондонской копоти; на тысячную долю секунды причудливая игра яркого света и старого потрескавшегося стекла сотворила из теней некую фигуру. Рассел залаял, облако закрыло солнце, и фигура превратилась в вешалку, на которой висели две старомодные шляпы, украшенные нелепыми перьями.

Я повернулась к Салли:

– А что насчет кухни?

Она скорчила гримасу:

– Каменный век. Даже духовки нет. Все книжки с рецептами слиплись от сырости. А еще пауки – огромные, как крысы.

Я последовала за своим проводником по полутемному коридору, вдоль которого с обеих сторон тянулись миниатюрные стеклянные оранжереи, все пустые, – Салли поведала мне, что это были ящики Варда, названные по имени жившего в девятнадцатом веке изобретателя, который положил гусеницу окукливаться в запечатанную стеклянную банку с какой-то грязью, а месяц спустя обнаружил, что там вырос крошечный папоротник.

– Алекс рассказала, что ботаники переняли эту идею и стали перевозить в таких ящиках растения.

– А что случилось с гусеницей?

Салли на некоторое время задумалась, отчего ее треугольное лицо еще больше заострилось, а потом призналась, что не знает.

– Но иногда внутрь пробирались крысы или морская вода, они убивали растения, и это случалось так часто, что люди начали называть эти ящики гробами Варда – потому что слишком мало образцов доезжало живыми, понимаете?

Поднимаясь по лестнице на следующий этаж, я почувствовала, как сверху на меня давит весь груз беспорядка, пушистого от пыли мусора, чужих комнат с безвкусными обоями и мрачной мебелью, вырезанной из исчезнувших тропических лесов.

– Может, мне лучше сначала взглянуть на сад?

Салли остановилась.

– Вы… вы, наверно, сами теперь будете заниматься садом.

– Не беспокойся, Фрэнк Баррет рассказал мне, какую огромную работу ты проделала, – сад твой.

У следующего ряда дверей я заглянула за зловещий викторианский гардероб в несколько больших комнат, куда двадцатый век никогда не вторгался.

– Кроме того, попечительский фонд выделяет какие-то деньги на содержание. Можешь пользоваться ими, если хочешь. – Я оглянулась, желая убедиться, что Салли меня слышала, и увидела, как на ее щеках выступило два красных пятна.

– Вы серьезно? – спросила она тихо.

– Странно, что они никогда их тебе не предлагали.

– Они… Это папа: он получает деньги.

– Он работает в саду?

Салли помотала головой.

– Тогда я прослежу, чтобы деньги поступали к тебе.

– Клер? – Салли по-прежнему стояла в коридоре. – Когда я заказываю всякие вещи, покупаю растения, то есть – я могу давать ваш адрес? У меня есть все каталоги. Просто… папе не понравится, если их будут привозить к нам домой…

– Какие каталоги?

– Каталоги заказа садовых растений по почте, – сказала она нетерпеливо. – Мистер Банерджи, он живет в одном из приютов, дает их мне. – Салли проследила за моим взглядом и посмотрела на стеллажи книг перед нами. – А Алекс давала мне почитать садовые книги, – добавила она быстро, сунула руку в карман и извлекла оттуда маленький томик. – Вот последняя.

Название было едва различимо: «Ежегодник Королевского ботанического сада, Калькутта, 1888 год».

Я велела ей оставить книгу у себя.

– Это все, что здесь есть, Салли?

Каждая комната, в которую мы заходили, была доверху набита: начиная от чердака, заставленного старыми сундуками, и заканчивая библиотекой, хранившей покрытые пятнами сырости книги о ботанических исследованиях. Неожиданно для себя самой я стала хранителем музея. Невозможно было придумать что-либо более далекое от моего привычного окружения: самой большой драгоценностью моего отца – ну не считая, конечно, травки – был камень, испещренный белыми прожилками; он называл его «Карта неизведанной страны». Может, это она и была.

– Как по-твоему, я могу убрать часть вещей в подвал, Салли?

Ее гримаса вызвала у меня улыбку. В подвале явно было что-то противное: очень естественно для такого дома.

– Ну, не знаю, – ответила она. – Там везде улитки, они пучками висят на стенах, как грибы. И еще эти картинки…

– Семейные картины? – Я вдруг ясно осознала, что пока еще не видела ни одного семейного портрета.

– Не-е – жуткие картинки.

Подвал в действительности оказался не совсем подвалом, скорее рядом полуподвальных помещений, которые, возможно, в свое время служили подсобками: одинокое закопченное окно на одном уровне с травой сада, четыре или пять грязных комнатушек, освещенных лишь тусклыми лампочками, висевшими в узком центральном коридоре. Во второй комнате стояли буфеты из необработанной сосны, какие часто видишь в викторианской кухне, а также несколько дорогих на вид коллекционных шкафчиков из плотного темного дерева. Между двумя шкафчиками висела картина в рамке; издали казалось, что на ней изображен не то лабиринт, не то клубок внутренних органов с анатомического рисунка, известного как «экорше», – изображения человеческого тела с содранной кожей и обнаженными мышцами. При более внимательном рассмотрении картина оказалась одной из леденящих кровь гравюр Лейденского анатомического театра с надписью «Познай себя». Подобные произведения я видела в Хантеровском музее Королевского медицинского колледжа в Лондоне, куда нас часто водил рисовать учитель анатомии в художественной школе. Под ним на сосновой полке вместо ожидаемых чайника или мешка с мукой находилось нечто еще более занятное: старинная разноцветная резная фигурка беременной женщины; она лучезарно улыбалась, а руки ее отворачивали кожу живота, как кровавый цветок, обнажая зародыш, совершенный, как детская кукла. Плод не был закреплен, его можно было вынуть, чтобы исследовать внутренности женщины. Эта изящная вещица ужасно понравилась бы моему учителю анатомии, хотя я прекрасно понимала, почему Салли находила ее возмутительной.

– Все в порядке, Салли. Это всего лишь предметы, которыми пользовались доктора и художники, чтобы понять внутреннее устройство человека. Ничего зловещего в них нет.

Это была не совсем правда. Некоторые из старых анатомических рисунков проводили четкую связь между вскрытием и наказанием, – возможно, потому, что до девятнадцатого века большинство трупов, использовавшихся для анатомирования, принадлежало висельникам; их тела умышленно резали на глазах у публики, дабы унизить еще больше.

Я вернулась в первую из крошечных комнат, пустую, если не считать раковины.

– Из нее выйдет хорошая проявочная – надо только завесить окно и поставить обогреватель, чтобы избавиться от сырости. Не поможешь мне как-нибудь его установить?

– Проявочная? Зачем это?

– Печатать фотографии. Я снимаю крупным планом кору, камни, все такое.

– Это ваша работа?

– Нет, это хобби. Я работаю судебным фотографом.

– Кем?

– Фотографирую мертвых людей, но в основном старые трупы.

– Вы расследуете убийства? – В ее голосе звучали и страх, и восхищение.

– Мой шеф этим занимается, иногда, – когда человек умер при загадочных обстоятельствах, и остались только кости. Я всего лишь делаю снимки, хотя изредка они помогают опознать жертву пожара или железнодорожной аварии. А вот доктор Стерлинг любит говорить, что составляет карту всех углов и закоулков человеческого рельефа. Его инструменты похожи на те, что используют художники, – например, чтобы измерить структуру скелета, ну и тому подобное.

Прежде чем подняться наверх, я не удержалась и открыла последний сундук, на медной дощечке которого было написано «Олд-Бейли».[16]16

Олд-Бейли – центральный уголовный суд в Лондоне.

[Закрыть] Внутри лежал плоский деревянный ящик рядом с картонной папкой художника. Салли заглянула через мое плечо, когда я рассматривала изображение женщины со странно повернутой шеей.

– Она спит? – спросила Салли.

Я указала на надпись на внутренней стороне папки: там говорилось, что данные гравюры меццо-тинто куплены у фирмы «Джонс и сыновья» из Клеркенуэлла и взяты из серии «Головы убийц» работы Уильяма Клифта. Женщину, чья вывихнутая шея привлекла наше внимание, звали Кэтрин Уэлш; ее повесили в Олд-Бейли в 1820 году за убийство собственного ребенка.

Мне вспомнилась ксерокопия вырезки из старой лондонской газеты, которую дал мне Фрэнк Баррет, – она была посвящена Джозефу Айронстоуну и написана во время его исчезновения. Его называли «известным коллекционером, посвятившим себя фотографии». Не его ли это коллекция? Я отложила папку и открыла деревянную шкатулку; в ней было несколько отделений, обитых бархатом. В таких же, только менее изысканных коробочках мой брат держал своих мух. Эти, вероятно, предназначались для хранения драгоценных камней – вот только за коллекцию, в них хранившуюся, едва ли дали бы высокую цену в антикварном магазине. В отделениях лежали зубы, полумесяцы пожелтевших обрезков ногтей, завитки выцветших волос – все они были пронумерованы и подписаны именами своих владельцев на крышке. Вардов ящик с экземплярами, хранившимися в собственном микроклимате.

– Пожалуй, я бы взглянула на сад, Салли.

7

Через заднюю дверь мы попали на террасу первого этажа, выходившую в центральный сад, а потом спустились по ступенькам и почти сразу же утонули в зелени. Пробираясь через море влажных листьев, я следовала за мшистой тенью Салли по дорожке, запруженной бамбуковыми стеблями толщиной с руку. Еще больше бамбука пробивалось сквозь разбитую крышу оранжереи, схоронившейся среди деревьев, чьи листья были слишком велики, слишком упруги для здешнего климата, а из пересохшего бетонного бассейна с коричневым бордюром поднимался молчаливый фонтан в форме лотоса. Стоял тяжелый приторный запах, неестественный для октября, а вокруг были папоротники, похожие на страусиные перья, папоротники, чьи листья разделялись по краям и курчавились, как перманент старой дамы, папоротники размером с мою ладонь, и каждый стебель выглядел взлохмаченным и гибким, как тесьма, расшитая блестками. Я слышала шорох невидимых существ, роющих норы, и скрип ворот вдалеке.

– Это большой бамбук. – Салли остановилась, прислушиваясь. – Он шумит так на ветру. Странно, да?

В этом месте с легкостью можно было спрятаться, и, я уверена, многое здесь пряталось и многое исчезало; сад, подобный недоброму предчувствию, одно из тех дремучих мест, которые узнаешь из снов и мрачных сказок. Не то чтобы совсем уж пугающий, но чуждый и двусмысленный.

За тенями находилось более привычное пространство – заросший травой дворик, который разделяли четыре узкие дорожки, выложенные синевато-серыми, цвета глубокой воды камнями. На перекрестке стоял колодец с высеченной на нем надписью: «Се сады Эдема – войди и укройся навсегда». Едва заметные царапины возле слова «укройся» подсказывали, что каменщик прошлого века пытался исправить собственную ошибку: сначала он высек «скройся», и следы буквы «с» все еще можно было различить. Скройся навсегда. Я закрыла глаза и увидела фотографию, заложенную в одну из отцовских книг: двое детей в тележке, запряженной пони, а за ними расстилается сад, полный тайн. Мой сад, разве что за графитным занавесом черного бамбука должен бы угадываться индуистский монастырь.

Когда Робин нашел снимок, папа превратил все в шутку. Назвал его Садом Джека и рассмеялся, когда мы спросили, что он имеет в виду. Я не вспоминала об этой картинке годами. Почему мы так и не выпытали у отца, что это такое? Всегда кажется, что время для вопросов еще будет, но чаще люди умирают, так и не дав ответа на самые важные из них.

– Эта регулярная часть – остатки более раннего сада, – сказала мне Салли, – основана на персидских принципах, как говорит Мустафа.

– Кто такой Мустафа?

– Один из жильцов. Он называет это райским садом и говорит, что в Персии и Турции на перекрестке дорожек всегда есть вода. – Она произносит «въда», сильно ослабляя гласный.

– Дикая часть больше похожа на рай.

– Эдем после змея – так говорит Джек. – Она покраснела.

– Еще один сосед?

– Джек Айронстоун, племянник Алекс.

– Ты что, его знаешь?

– В прошлом году Джек часто приезжал к Алекс. Потом они поссорились. Алекс вечно со всеми ссорилась.

– Не с тобой, однако.

Она пожала плечами и быстро отвернулась.

Возможно, некое волшебство присутствует во всех огороженных садах, разросшихся без ухода, везде, где естественный порядок вещей начал выводить свой рисунок, но, мне кажется, сад Салли был единственный в своем роде. В окружении унылых жилых массивов, выдуманных политиками и счетоводами, которые никогда не включали зеленый цвет в свои уравнения, погребенная в железобетонной глуши, где даже трава казалась оскверненной, истертой бурой шкуркой, – полоска сада Салли казалась негативом с изображением затерянных городов майя, найденных в далеких джунглях: все, что осталось от исконного лондонского тропического леса после Войн за Место на Стоянке.

– Большие деревья, бамбук и все такое – это не мое, – объяснила Салли. Кости сада, как называл их ее друг мистер Банерджи, – колодец, живые изгороди, дорожки – существовали столько, сколько помнили себя здешние обитатели. – Но потом Алекс показала мне картинки индийских садов из своей библиотеки, и я взяла похожие растения у мистера Банерджи, а еще у Толсти и стала сажать их.

– Толстя?

Она указала на видневшиеся сквозь листву ворота дома номер пять.

– Толстяк, так называют его друзья с Ямайки, из-за его размера. Но Толстя совсем не толстый. – Она ухмыльнулась. – Он офигенный! И он выращивает офигенно большие овощи и тропические цветы.

– На таком клочке земли?!

Каждый отдельный сад был размером примерно с коврик. В Штатах мы назвали бы это двориками.

Она принялась рисовать план поместья, на ходу сообщая мне имена и биографии своих соседей и описывая их сады, увиденные мною мельком с террасы: сад Толсти ошеломлял буйством цвета; у Артура были кроличья клетка, пруд с золотыми рыбками и несколько сооружений, покрытых мхом, – Салли сказала, что это ежиные норы. Сад Мустафы, работника химчистки, представлял собой мозаичный дворик, где стояли кобальтово-синий деревянный стол и стулья, прямиком со стамбульского базара. Палисадник мистера Банерджи был засажен пышной зеленью риса-сырца; по всему двору миссис Пэйтел были натянуты бельевые веревки, и на них висели прозрачные занавеси сари всех цветов радуги – декорации, на фоне которых исполнял индийский танец целый кордебалет пластиковых фламинго.[17]17

Пластиковые фламинго, наряду с гномами, являются одним из самых популярных украшений садов и лужаек в Северной Америке.

[Закрыть] У семьи Уайтли были грядки с яркими цветами – дешевой рассадой из «Вулвортс»,[18]18

«Вулвортс» (англ. «Woolworths») – сеть недорогих универсальных магазинов.

[Закрыть] – набор для барбекю и спущенный детский надувной бассейн. Семья Салли, жившая в номере первом, владела яростным железным садом из цепей, ржавых велосипедов и обломков чьих-то машин.

Мы миновали останки выращенных на шпалерах фруктовых деревьев, престарелых спутников огромного тиса, чьи побеги широко разрослись из полой сердцевины и сплелись в порыжевшее древо, как те металлические реки цвета хины, что пересекают старые торфяники. Сточный, подумала я, сточный ствол, удивляясь, откуда пришло ко мне это слово, не зная, верным ли оно было, понимая только, что оно напомнило мне о ручьях и протоках, стекающихся вместе, как ствол тиса. Нижние сучья нависшего над землей дерева подагрически опирались на маленькие надгробия давно умерших домашних животных. Во всяком случае, я решила, что это были животные – если только их хозяев не звали Дружок или Рекс.

– А вот самая тема, – сказала Салли, приглашая меня восхититься тремя кучами гниющих листьев неподалеку от тиса. – Мой компост. В этой части сада все всегда росло, как сорняки, – наверно, из-за моего компоста, он выщелачивает почву. – Тут она быстро изобразила смирение. – То есть вашего компоста.

– Нет, именно твоего. По мне, так это просто отбросы.

– Это потому, что там много всяких органических штук. Куриных перьев, например. Я достаю их у мясников и измельчаю в машинке, которую мне сделал Ник – Никхил, внук мистера Банерджи. – Она погрузила садовые вилы в центр одной из куч, и смесь издала влажное растительное чавканье. – А еще я всегда добавляю крапиву и окопник, потому что в них высокое содержание азота, ускоряющего процесс гниения.

– Наша верховная жрица органического садоводства поет литании богу компоста? – раздался позади нас мягкий, с легким акцентом голос.

Салли повернулась.

– Ник! Это Клер. Она переезжает в дом Алекс.

Мне хватило одного быстрого взгляда на Никхила Банерджи, чтобы убедиться: мое наследство, в конце концов, было не таким уж безнадежным.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.