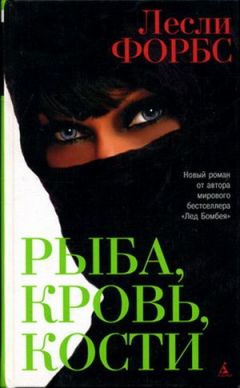

Текст книги "Рыба, кровь, кости"

Автор книги: Лесли Форбс

Жанр: Современная проза

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 2 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]

3

Удивительно, на что способен человек, переживший шок. Вы слушаете сводку погоды так, будто это важно. («Пасмурно, ожидается туман», – вторит моему настроению Би-би-си.) Вы смеетесь, шутите, думаете, что купить на ужин. А потом кто-нибудь выражает вам соболезнования по поводу смерти друга – и все ваши усилия коту под хвост: слезы, сопли. Это все потому, что по-настоящему вы в это не верите. Они не умерли – они уехали в Китай. Не умерли, просто вы поссорились и сейчас не общаетесь.

Спустя четыре дня после убийства Салли я пришла на работу, как обычно. На доске над столом моего шефа, все еще украшенной пыльной гирляндой рождественских открыток, мелом был написан вес различных органов и костей из трупов, обследованных накануне, а ниже послание самого шефа в его обычной загадочной манере: «Срочно – послать мозг в паддингтонскую лабораторию!» Восклицательный знак меня слегка обеспокоил. Он, видимо, означал, что кто-то оставил тут валяться невостребованный мозг, как плюшевого мишку:[6]6

Медведь Паддингтон – герой детских повестей Майкла Бонда.

[Закрыть] забыли офисный мозг, так же как забыли офисные рождественские открытки.

Мы, служащие кэррингтонской судебно-медицинской научной секции, частной лаборатории, занимающейся в основном давними преступлениями и смертями, привносим в слово «офис» изрядную долю иронии. Наше рабочее место скорее напоминает кухню миланского дизайнера: сплошь столы из нержавеющей стали, промышленное керамическое оборудование, оцинкованные металлические лампы и ванночки. К счастью, большую часть неприятных запахов поглощают чистые пластиковые чехлы, которые натягивает на столы и раковины мой шеф, доктор Вэлентайн Стерлинг (мы зовем его Вэл – он не самый сердечный малый).

Пока Вэл не взял меня на работу, судебные медики сами делали снимки или вызывали полицейских фотографов, работающих на месте преступления. Но он всегда мечтал обучить кого-нибудь с нуля, а я ко времени нашей встречи была так издергана работой по ночам – зарабатывала деньги, чтобы днем посещать художественную школу, – что согласилась бы на все. Подметать улицы? Да я бы их языком вылизывала, так я устала. И вот появился знаменитый доктор Стерлинг, прочитал лекцию, увидел мои фотографии кротовых черепов и предложил место в своей лаборатории. Для человека с такими своеобразными интересами и навыками, как у меня, это казалось идеальным занятием – в конце концов, судебная медицина, как не что иное, гарантирует постоянство и неизменность объекта работы.

Моему начальнику далеко за пятьдесят; он совершенно лыс, только полоска шелковистых белых волос, совсем как у священника, окружает его загоревший от игры в гольф череп, и очень сутулится, оттого что слишком долго склонял свой длинный тощий остов над старыми костями. Сейчас, когда я подошла к нему во время осмотра, он поднял на меня глаза из-под кустистых бровей и стал похож на цаплю, которая вот-вот подцепит клювом рыбку.

– Кажется, я сказал тебе отдохнуть недельку?

– Да, но… Мне лучше, если я работаю.

– Так я и подумал, – сухо ответил Вэл. – Мне тут одна птичка из полиции напела, что ты вызвалась сфотографировать место убийства своей подруги, а когда тебе отказали, заявилась к патологоанатому, чтобы сделать посмертные снимки.

Я и забыла, сколько друзей осталось у Вэла еще со времен его работы полицейским патологоанатомом.

– Я… я хотела убедиться, что все сделают правильно.

– Никогда не следует участвовать в аутопсии человека, которого знала. Выводы страдают.

Мои выводы, может, и пострадали, но зрение – нет. У меня перед глазами все еще стояла Салли, какой я видела ее в ночь убийства; ее карманы были набиты пакетиками с семенами: мак, наперстянка, розовый алтей. Целая пригоршня семян в кармане, и лишь одно внутри нее, как сказал мне коронер. Четырехмесячный побег. Не удобрявшийся, попавший в плохую почву, но все же прочный и цепкий.

– Она выглядит слишком молодой для матери – не говоря уже об убийстве, – сказал коронер. – Сама еще совсем ребенок.

– Она старше, чем кажется. В следующем месяце ей было бы девятнадцать.

– Вы знаете, кто отец?

– Я даже не знала, что отец вообще был. Не считая ее собственного.

Если, конечно, Дерека Риверса можно назвать отцом. Вэл снова глядел на меня взглядом цапли, которая караулит рыбу.

– Значит, ты решила, что коронеры сами не смогут правильно выяснить все детали?

Он знает как никто другой, насколько важна каждая мелочь в судебной фотографии. Специалисты вроде меня, работающие на месте преступления, обучены делать снимки под таким углом, чтобы все главные кости и органы оставались в фокусе. Именно этого не смог добиться неподготовленный фэбээровец, фотографировавший ранения Джона Кеннеди, – вот одна из причин, почему убийство президента до сих пор остается загадкой. Доктор Джеймс Хьюмз, патологоанатом, обследовавший тело Кеннеди, не учел множества частностей, которые позднее могли бы помочь в расследовании, потому что, как он заявил, сложность трещин и осколков затруднила описание «и лучше оценивать их по фотографиям и рентгенограммам». Рентгеновские снимки осколков костей о многом могут рассказать. Первое, чему научил меня Вэл, – делать рентгенограммы. «Рентген – немецкий физик. Открыл свои лучи в тысяча восемьсот девяносто пятом году. Первый настоящий прорыв в нашей области».

По совету коллег из флоридской лаборатории судебной антропологии К. Э. Паунда Вэл достал мне миниатюрную рентгеновскую установку, заряженную необычайно чувствительной пленкой, использующейся в маммографии. Поскольку мертвые кости не рискуют заболеть раком (впрочем, после того, как начали проводиться исследования ДНК, ни одну кость уже нельзя назвать по-настоящему мертвой), наши рентгенограммы используют более длительную выдержку, вплоть до пятнадцати минут, и снимки получаются гораздо детальнее тех, что делают в операционных. Мы можем превратить прочную кость в серебристые тени, прозрачные, как крылья бабочки. Вэл говорит, что мы «ловим на пленку призраков»; мне нравится этот ритуал, точный, как танго, укрепляющий веру в то, что весь жизненный хаос можно превратить в контролируемый порядок – надо лишь следовать инструкциям, списку ингредиентов. Мы получаем удовольствие от приготовления ризотто и варки кофе по той же самой причине: есть правила, которые надо соблюдать. Их-то мне всегда и не хватало в детстве, ведь я росла в общине хиппи, где контроль отсутствовал. В нашей семье его были лишены все, так же как другие семьи были лишены самых необходимых вещей вроде молока или туалетной бумаги.

Вот почему я с самого начала знала, что эта работа – для меня. Еще с того момента, когда впервые увидела, как Вэл просвечивает инфракрасной лампой старую рентгенограмму, сделанную до смерти пациента, – темный снимок с небольшой выдержкой: если фотографируемый еще жив, иначе нельзя. «Скелеты в нашем шкафу» – так он называет изображения, непроницаемые до тех пор, пока он не пронзит их сумрачное нутро лучом света. Этим он как будто воскрешает призраков, вытаскивает из прошлого, чтобы их истории изменили ход нашей собственной жизни. Сам Вэл считает себя клеточным археологом, раскапывающим останки молекул. Тайны прошлого – вот что питает его жизненные соки, и, хотя меня время от времени вызывают местные копы, если нужен фотограф на месте преступления, Вэл помогает лишь в том случае, когда они находят старые трупы и нужно определить – насколько старые. Он весьма гордится кусочком земли за нашей лабораторией – еще одна идея из Флориды, – своим Садом костей: коллекцией трупов, захороненных во влажном торфе, сухом песке, дереве, освинцованных ящиках, пластиковых мешках, обложенных льдом. Через определенные промежутки времени мы раскапываем останки, фотографируем их и делаем замеры на разных стадиях разложения. Когда я первый раз участвовала в такой съемке пару лет назад, то спросила Вэла, о чем он думает, чтобы отвлечься от запаха. Гольф, ответил он, я думаю о гольфе. И сегодня я застала его в тот момент, когда он рассеянно тренировал замах с помощью длинной бедренной кости, которую использует в качестве наглядного пособия для своих студентов. В области коленного сустава, где кость в свое время сломалась, все еще виднелась не то бороздка, не то рубец – знак того, что кости воссоединились незадолго до смерти своего владельца. Эпифиз – так называется поврежденная часть, суставной конец. Постепенно он срастается с бедренной костью, пока наконец не остается даже углубления, показывающего, что единая кость когда-то была разделена.

– Тебе бы прогуляться, в гольф поиграть, – говорил теперь Вэл.

– Гольф?

Для меня игра в гольф мало чем отличается от прогулок с ходунком.

– Ну ладно, может, не гольф, – уступил он с легкой улыбкой. – Хотя это хороший спорт – длительные прогулки, свежий воздух. Именно то, что тебе сейчас нужно. Развеяться. Как там твой бойфренд?

– Его достала моя работа.

Она отпугивает многих парней. Запах формальдегида едва ли возбуждает так же сильно, как аромат «Шанель № 5».

– Ну все-таки тебе нужно чаще выбираться – клубиться, или как там моя дочь называет свои странные вечеринки.

– Клубиться, – повторила я, стараясь не рассмеяться. – Вряд ли я сейчас в состоянии клубиться.

Вэл постоянно пытается устроить мне свидания с молодым поколением гробовщиков и патологоанатомов, мотивируя это тем, что я: мало вращаюсь среди людей моего возраста, должна совершать длительные прогулки, слишком много читаю (и к тому же неправильные книги). Раньше он обвинял меня в том, что я автодидакт. Звучание этого слова приводило на память ненадежные восточноевропейские машины, сделанные из старых велосипедных спиц и списанных двигателей самолетов «Аэрофлота». Позже я заглянула в словарь и обнаружила, что оно означает «самоучка». Все правильно, это про меня. В дневнике, который Робин называл: моей реестровой книгой, я записала несколько занимательных слов на «auto-»:

autochthonous, автохтонный: аборигенный; автохтонный тромб – найденный на месте образования;

autoecious, однохозяйственный: паразитический грибок, совершающий свой жизненный цикл на одном носителе;

autotoxin, автотоксин: продукт обмена веществ организма, ядовитый для самого организма;

autoeroticism, аутоэротизм: сексуальное удовлетворение, полученное без участия партнера.

У самоучек есть одна проблема – большие пробелы в знаниях. Великая хартия вольностей, например, – когда ее проходили, я была на пути в Голливуд, где отцу обещали роль дворецкого в фильме об Англии. Еще я так и не дошла до хлебных законов, не говоря уж об их отмене. Но это не значит, что мы с Робином были совсем необразованными. По дороге из одной школы в другую, между триместрами, мы просвещались при помощи переносной библиотечки, которую родители считали необходимой и достаточной для своей жизни – вечного путешествия через всю Америку. «Все о выживании в глуши: справочник и поваренная книга» (там был любимый мамин рецепт – печенья с анашой, – испещренный шоколадными отпечатками большого пальца), «Новый травник» миссис Гривз, трилогия о Горменгасте,[7]7

Фантастическая трилогия «Горменгаст» («Титус Гроан», «Горменгаст», «Одиночество Титуса») – самое известное произведение английского писателя Мервина Пика (1911–1968).

[Закрыть] полные собрания сочинений Толкина, Шекспира и Диккенса. Мама была повернута на мифах, магии и механике, а отец увлекался историями путешествий и убийствами. В результате некоторые вещи Керуака я постоянно путаю с отрывками из «Энциклопедии по ремонту автомобилей» журнала «Ридерз дайджест». Одно я помню очень хорошо: обширную коллекцию книг, газетных вырезок и журнальных статей, посвященных навязчивой идее моего отца – Джеку Потрошителю (само воплощение случайности, универсальное чудище, пугающее половину мира). В репертуаре отца был один моноспектакль под названием «И снова Джек!»; он исполнялся достаточно часто для того, чтобы Джек приобрел гораздо более емкое значение для нас с Робином. «В Англии имя Джек всегда использовалось для обозначения любого человека, – начинал отец свое шоу. – Каждый человек способен на насилие, и любой в этом мастак». Джек – бестолочь, болван, подлец. Джек – мастер на все руки, и в особенности на убийства. Оставаясь одни в семейном трейлере, мы с братом вслух читали захватывающие описания, запоминали имена всех жертв, всех подозреваемых – от таинственного «индийского доктора» («Теперь они говорят, что я доктор, ха-ха!»[8]8

Фраза из анонимного письма, якобы посланного Джеком Потрошителем в полицию в 1888 г.

[Закрыть]) до Монтэгю Друитта, рожденного в семье самоубийц и сумасшедших, чья мать пыталась покончить с собой, приняв слишком большую дозу опийной настойки. Джек всегда олицетворял для нас буку, страшилище: он прятался под кроватью, за дверью шкафа, в темном пространстве под трейлером, – там он ждал, чтобы схватить тебя, если ты зазевался на бегу в туалет в те ночи, когда ломалась уборная. Следующий вопрос Вала прервал мои воспоминания:

– Ну и как, ты что-нибудь узнала из посмертных фотографий Салли?

– Думаю, да. Я узнала, что ей причинили много вреда, когда убийц еще и в помине не было.

Мне казалось, Джек давно исчез – шустрый Джек, быстрый Джек, – вернулся в царство преданий и ночных кошмаров. Джек-Фонарь, блуждающий огонек – всего лишь очередной Джек из длинной вереницы кровожадных Джеков папиного спектакля (Джек Пайзер, «Кожаный Передник», гроза проституток;[9]9

Мелкий грабитель, нападавший на проституток в лондонском Ист-Энде в 1888 г.

[Закрыть] Джек-Художник,[10]10

Преступник и поджигатель конца XVIII в.

[Закрыть] повешенный на нок-рее в Портсмуте; Малыш Джек Шепард, казненный в Тайберне;[11]11

Английский вор и грабитель (1702–1724), известный в частности тем, что четыре раза сбегал из тюрьмы.

[Закрыть] Джек Рэнн, Джек с шестнадцатью подвязками, разбойник с большой дороги,[12]12

Грабитель, повешенный в Тайберне в 1774 г., был известен своим щегольством: носил бриджи с шестнадцатью подвязками, по восемь на каждом колене.

[Закрыть] ставший героем бульварных романов; Джек-Попрыгунчик, нападавший на женщин и детей[13]13

Герой английского фольклора, якобы живший в Викторианскую эпоху; описывался как человек с почти демонической внешностью, совершавший чрезвычайно высокие прыжки.

[Закрыть]). Да, Джек был похоронен и забыт – пока в один прекрасный день прошлого года не раздался звонок, известивший меня о наследстве, полученном от родственницы, о которой я никогда не слышала. И Клер Флитвуд внезапно обрела семейную историю; даже больше истории, чем она когда-либо желала.

4

Я, можно сказать, получила координаты Эдема. Я знаю, где он находится, – в смысле знаю широту и долготу. Точное его местоположение – на полпути между станцией метро «Энджел» и участком земли, где раньше хоронили умерших от чумы. Как выяснилось, ангел в этом районе не один. Сей факт потряс меня в первый же раз, когда поверенный по делам наследства показал фотографию ворот, ведущих к парадному входу моего нового жилища: большой железный ангел расправил крылья над позолоченной надписью «Поместье Эдем, 1889».

– Все совсем не так удивительно, как кажется, – сказал Фрэнк Баррет, оценивающе проводя рукой по своим гладким щекам, словно проверяя, тщательно ли выбрит. – Название связано с парком в Калькутте, где любила гулять Магда Айронстоун, женщина, основавшая поместье. Там самая старая в мире площадка для игры в крикет. Названо по имени широко известной семьи Эдемов… – он спохватился, – то есть широко известной в Британии. Вы ведь американка, не так ли?

Он легонько постучал пальцем по изображению ангела.

– Как будто взлететь собирается, правда?

– Или прыгнуть вниз.

Я приписала угрюмое выражение лица ангела тому, что его насест располагался неподалеку от кварталов, где орудовал Потрошитель. В те ночи ангел явно не был на дежурстве.

– Весьма лакомый кусочек, это имение, – продолжал поверенный, – даже при нашем нестабильном экономическом климате.

Его замечание напомнило, что менялась не только моя жизнь. Всего несколько дней прошло с «черного понедельника», крупнейшего однодневного обвала в истории фондовых бирж (и начала второй Великой депрессии, как поговаривали некоторые), и неделя после Великого октябрьского урагана, который выкорчевал пятнадцать миллионов британских деревьев и оставил по себе воспоминание в виде новых перспектив, открывшихся взору, – включая мои. Как и многим другим семенам, дремавшим до поры до времени под сенью деревьев, мне суждено было расцвести после бури.

Фрэнк Баррет между тем поспешил уведомить меня, что собственность, оставленная мне в наследство дочерью Магды, мисс Александрой Айронстоун, состояла из большого дома посреди группы приютов, построенных в конце XIX века в лондонском Ист-Энде.

– Приюты? – переспросила я.

– Первоначально это были благотворительные заведения, учрежденные с целью обеспечить жильем неимущих и престарелых. В случае с поместьем Эдем они предназначались для женщин – тех, для кого «наступили тяжелые времена». Приюты в Эдеме все еще сдаются в долгосрочную аренду тем самым семьям, в помощь которым и было основано попечительство.

– Здесь, должно быть, какая-то…

Мне пришлось подавить желание сказать ему, что, вероятно, произошла ошибка, ему сообщили неверное имя, что такие вещи случаются с другими, но не со мной. Единственный раз, когда я что-то выиграла в лотерею, весь выигрыш ушел на налоги, всякие формальности и тому подобное. Мне в итоге досталось не больше пяти долларов, одни вершки.

– Не понимаю, – начала я снова. – Это как-то связано с тем, что мой отец рос в сиротском приюте?

Баррет казался озадаченным.

– В сиротском приюте? Конечно нет. – Он сверился со своими записями. – Погодите, мы должны были проследить судьбу семьи человека по имени Уильям Флитвуд, родившегося в тысяча восемьсот восемьдесят девятом году в Индии. Его сын Колин – ваш отец, Колин Флитвуд, – родился в тысяча девятьсот тридцать девятом. Полагаю, мисс Айронстоун считала его своим племянником – или это был приемный племянник? – Он снова потер щеку, на сей раз в противоположном направлении. И там не было непослушных волосков, избежавших бритвы. – Боюсь, родственная связь представляется довольно неясной. Мне известно, что родители Колина – ваши дедушка и бабушка – погибли во время Второй мировой войны, и он с тех пор жил с Александрой Айронстоун, пока ему не исполнилось восемнадцать. Нам было велено узнать, есть ли у вашего отца дочери. Ваша мать дала нам ваш адрес – Он поднял на меня глаза, неуверенно улыбаясь. – Полагаю, что вы, стало быть, внучатая племянница Александры?

Я пожала плечами:

– Я ничего об этом не знаю. Никогда не слышала ни о какой Александре Айронстоун или Уильяме Флитвуде.

Получилось сухо, не так, как хотелось. Я слушала этого человечка в свежем безупречном костюме, чья кожа напоминала ванильную помадку, человека, больше меня знавшего о моей семье, и думала: какого черта папа скрывал все это? И что именно – если вообще хоть что-нибудь – знала моя мама?

– Мы не смогли разыскать вашего отца, мисс Флитвуд. Вашей матери, по-видимому, это тоже не удалось.

Баррет говорил сочувственным голосом, смущенный очевидным легкомыслием моей семьи.

– Да, видите ли, он в некотором роде исчез десять лет назад.

Устремился куда-то в погоню за очередной упущенной возможностью. Вероятно, в эту минуту он сидел в каком-нибудь безымянном мотеле, курил травку и сожалел о том, что вот так невзначай растерял свою семью.

– Папа был, что называется, бродячий актер. – Я мельком проглядела список членов попечительского совета. – Здесь написано, что один из попечителей – Джек Айронстоун. Родственник?

– Он единственный сын брата мисс Айронстоун, Конгрива. – Баррет как будто извинялся. – Мне бы хотелось предоставить вам больше сведений о семье вашего отца, мисс Флитвуд. Но боюсь, хотя наша фирма всегда управляла ее родовым имением, мисс Айронстоун предпочитала не делиться подробностями своей жизни и жизни своей семьи. Она дожила до ста двух лет – и держалась молодцом до самой болезни. Что еще я могу вам сообщить? Она родилась в тысяча восемьсот восемьдесят пятом году, переехала в Калькутту, вернулась сюда с семьей в – погодите… – он сверился с датами, – в тысяча восемьсот восемьдесят восьмом или тысяча восемьсот восемьдесят девятом и…

– А ее отец?

– Довольно трагическая история, честно говоря. В свое время это был известный случай: в него стреляли и его похитили из поместья Эдем в ноябре тысяча восемьсот восемьдесят восьмого – он считался убитым. К тому времени, когда приехала полиция, он уже исчез. Тело так и не нашли, равно как и преступника. Грязное дело. – Он уставился на меня поверх очков, желая увидеть, какое впечатление произвел его урок истории.

– Тысяча восемьсот восемьдесят восьмой – год Джека. Потрошителя.

– Ах да. В самом деле.

– И все-таки я не понимаю, зачем этой Александре Айронстоун оставлять свой дом дочери приемного племянника, которого она не видела больше двадцати лет.

Баррет слегка нахмурился, услышав мой тон.

– Это были довольно необычные семьи, Айронстоуны и Флитвуды, – попытался объяснить он, – и многие их идеи звучали непривычно для своего времени. Но тут нечего стыдиться, я абсолютно в этом уверен, мисс Флитвуд.

Баррет обладал тем характерным выговором, слыша который, я, с моим собственным бесцветным среднеамериканским голосом, чувствую себя неловко. В моей речи постоянно проскальзывают всякие звуки – такие звуки издают ножницы, отсекающие густые волосы. Отцу всегда удавалось маскировать свою принадлежность к британской нации с помощью трансатлантической патины, но я не обладаю его актерским искусством, и овладение новым языком проходило не совсем успешно. Несмотря на то, что я научилась говорить «нижнее белье» вместо «трусов», люди по-прежнему отмечают: «А, вы американка!» – стоит мне только раскрыть рот. Как будто американец – синоним отсутствия культуры, отсутствия истории, неподходящего лексикона. Я произношу звук «р» там, где его не произносят англичане, а мой «а» больше похож на «о». Хотя внутри меня существует другой голос, утонченный и исполненный язвительной проницательности, на поверхность всегда выходят все эти «о», «р», «мм», и вместо «безусловно!» или «абсолютно!» я говорю «конечно!», а то и просто «спорим!» (с азартом и готовностью пойти на риск, характерными для Нового Света). В Англии, где пейзажи не так суровы, люди как будто тверже стоят на ногах и больше уверены в своей опоре. Они всегда говорят: «Абсолютно!» – выражение, которого Вэл советовал мне избегать. Он считает, что ничто не абсолютно. Ни камни, ни кости, ни тем более истина. Баррет ободряюще улыбался.

– Магда Айронстоун, урожденная Флитвуд, была, знаете ли, выдающейся женщиной, из известной семьи, владевшей плантациями в Индии.

– Чайными плантациями?

– Опиумными. – Он закашлялся и постарался скорее сменить тему: – В зрелом возрасте она стала известным исследователем-ботаником и учредила десятки благотворительных фондов. Основала поместье Эдем в качестве комплекса приютов вскоре после исчезновения мужа. – Он тактично потупился, а затем его круглое лицо снова обрело прежнее честное жизнерадостное выражение. – Ваше наследство так же необыкновенно, как и женщина, его оставившая, и не в последнюю очередь потому, что по завещанию Магды вся собственность передается только по женской линии. Это относится и к семьям, постоянно живущим в приютах. Когда женщин больше не остается, право доверительной собственности переходит к следующему наследнику мужского пола, а в случае, если потомства нет, попечители уполномочены выбрать подходящие семьи в качестве арендаторов.

– Кто стал бы наследником, если бы у моего отца не оказалось дочери? Папа?

Он ответил после небольшой паузы:

– Боюсь, я не вправе сообщить вам это.

Чтобы восполнить упущение, он выложил на стол, разделявший нас, несколько свежих фотографий. Единственное, о чем они свидетельствовали, – что мой кусок Эдема окружен самыми жестокими кварталами города.

– Первое здание было построено в конце семнадцатого – начале восемнадцатого века, – продолжал Баррет. – Айронстоуны купили его и превратили в куда более внушительный дом, формирующий центральную часть – вашу часть – современного массива. – Он пальцем очертил контур готического сооружения. – В конце тысяча восемьсот восьмидесятых недвижимость перешла к Магде Айронстоун, которая пристроила к приютам довольно изящные веранды. Как видно на плане, все приюты построены вплотную друг к другу, образуя линию в форме буквы «U», которая смотрит на центральный сад позади дома. Вернее, должна была смотреть, но незадолго до того, как начали опись старинных домов, была построена вот эта внутренняя стена, благодаря которой у каждого из домов, за исключением вашего, появился свой маленький сад. У вас, впрочем, все еще остается примерно пол-акра собственной земли. Сад мисс Айронстоун несколько запустила, но одна из молодых жиличек, Салли Риверс, взялась за ним ухаживать. Отец Салли, Дерек, – сторож, присматривающий за поместьем. Его семья живет здесь уже несколько поколений.

Затем он упомянул о запутанных юридических последствиях, о том, как сложно было со мной связаться, и так далее. Из всей его речи я уловила только то, что этот дом, похожий на замок, и сад размером с маленький парк будут моими, стоит мне только пожелать. Все, что от меня требовалось, – жить там. С какой стати мне было уезжать? Клер Флитвуд, наследница – мысленно произнесла я. Папа обделался бы, если б меня услышал.

Баррет передал мне ксерокопии некоторых оригинальных документов, хранившихся в его фирме; одним из них было генеалогическое древо Айронстоунов. Интересно, не отсюда ли вел свое происхождение потрепанный сундук с одеждой, принадлежавший отцу; он оставил его у нас, когда уехал. Мамин гардероб тоже хранился там, и в детстве мы с братом наделили этот чемодан всей нашей выдуманной историей – всей нашей безродностью и незадачливостью. Мы примеряли туфли на платформе, обитые серебряной парчой, фетровую ковбойскую шляпу и пояс из кожи гремучей змеи – на нем, в том месте, куда попала убившая змею пуля, еще виднелась дырочка. Мы облачались в остатки этих неприкаянных жизней и воображали себе кузенов, вихлявших бедрами под блеяние саксофона, принадлежавшего веку, который захирел раньше, чем они. Зарывшись носом в куртку из овечьей шкуры, можно было почуять запах навоза дикого пони и дым костра. А какая-нибудь современница короля Эдуарда, крупная и обрюзгшая, наверно, сумела завлечь мужа обратно в постель, прикрыв свои пышные изгибы этой шелковой сорочкой цвета морских ракушек.

Здоровенный сундук, полный вымышленных связей и отношений, проделавший со мной весь путь из Штатов, приравнивался теперь к маленькой бумажке с родословной Айронстоунов – истинной историей, отринутой отцом. Просматривая ее, я ощутила странное чувство узнавания – считайте это дежа вю, ложной памятью, которую, как я слышала, можно объяснить научным образом: работа двух полушарий мозга временно рассогласовывается, и одна часть получает входящую информацию на долю секунды позже другой. У меня на этот счет есть собственная теория: это все та же старая ярмарочная мертвая петля, двойная спираль, уходящий в крутое пике генный вагончик, сокращающий пропасть между прошлым и настоящим. Его пассажиры могут слышать крики друг друга, но никогда не соприкоснутся.

Наши гены обладают долгой памятью – раз так, почему бы некоторым эпизодам не заговорить с нами знакомыми голосами? Хорошо, может, не голосами – средневековое словечко, пусть это будут частичные наложения нашей генетической памяти. Многие вещи, до сих пор необъяснимые, обязаны своим появлением генам. Например, мама всегда утверждала, что знает, когда Робин собирается позвонить. Долгое время я приписывала это периодическим приходам от ЛСД. Недавно я пересмотрела свое мнение. Отчего же не существовать вещам, которые нам известны не потому, что мы слышали или читали о них? Воспоминаниям, которые являются частью нас, которые даны нам от рождения, – так же, как дается нам талант музыканта или игрока в гольф?

Я крепко зажмурилась и принялась мысленно пробовать имена из родословной Айронстоунов – вдруг какое-нибудь из них зажжет генетические лампочки. Однако, не считая зеленых пятен, возникающих перед глазами, если слишком долго смотреть на солнце, мне пришло в голову только одно: редкие ветви этого древа указывали на неплодовитость семьи, из которой я вышла. Впрочем, главный ствол его все же носил имя, о которое можно было чиркнуть спичкой: Лютер Айронстоун.

♦ ♦ ♦

Патина: голубовато-зеленоватый налет, образующийся в результате атмосферной коррозии.

О Лютер, не бей так нашего сына! Битьем ничего хорошего не добьешься…

Это Конгривы убили ее (хотя к тому времени она уже изрядно накачалась опийной настойкой): эти щепки, покрытые серой, которые используют для разведения огня, их мы называем конгривами, или Люциферами, шведскими спичками. Мы увидели, как она ест их, – так делают девчонки на улицах, когда хотят покончить с собой. Говорят, она спятила после того, как пережила все ужасы Лакхнау, где дикари творили с дамами самые жуткие непотребства. Так и сидела в своей грязи, и мальчишка скрючился возле нее, надутый, как сыч.

Он всегда там. Каждую ночь я слышу, как он возится со своими измерениями и списками, этой «Книгой приобретений» своего отца. Все эти увлечения нездоровы, говорю я ему. Но то, как он заклинает умерших и расчлененных, впечатляет: печень, сердце, вульва, утроба. Я показываю ему свои акварели, а он демонстрирует кости, с которых содрали кожу, из венецианской «Аллегории о Смерти и Славе» шестнадцатого века. Воскрешение костей – вот как он это называет.

Маогонъ убил Па Мальтшшдев плякать Ma видить слылышить гаваритъ Маогонъ убил Ma.

Он призрак, живущий в сорняках. Родившийся под черным солнцем, закатным солнцем. Непрошеный сын, нежеланный, неверно избранный. Скрыться навсегда – вот что значит быть мной.

Земля полна крови и костей, сказал он, и руки его были темными и влажными от земли – и от чего-то еще. «Наш долг – расставить все по порядку».