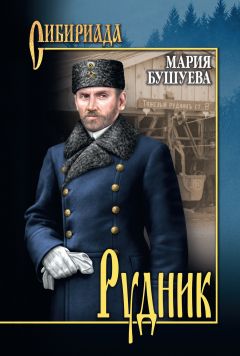

Текст книги "Рудник. Сибирские хроники"

Автор книги: Мария Бушуева

Жанр: Историческая литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 14 (всего у книги 21 страниц)

Глава шестая

Шанамово

Часто он думал о роковых поворотах своей судьбы, мысленно возвращаясь в прошлое и пытаясь понять, могла ли его жизнь сложиться иначе. Ведь к двадцати пяти годам он, за три года до этого уже окончив юридическое отделение университета, мог стать, к примеру, успешным адвокатом, быть счастливо женатым на Ольгуне… Он отправил в Киев три письма, но ответа не получил. Впрочем, вряд ли он бы остался на юридическом отделении: в справедливость судов вера у него была подорвана еще в четырнадцатилетнем возрасте, когда сосед-однодворец, выгоняемый из своего дома вместе с тремя детьми со своей земли помещиком Павлионским, безуспешно пытался добиться правды через суд, доказывая, что в этом доме, на этой земле проживали и умирали его предки и сам он исправно платил за свой крошечный земельный надел и беленую малороссийскую хату, крыша которой, дабы хата производила впечатление дворца, поддерживалась отделанными под колонны древесными стволами.

Вспоминалась и первая встреча с Рудицким. Малообщительный, гаснущий от самого легкого ветерка сомнения в чувстве Ольгуни, не имеющий друга-юноши, с которым мог бы разделить робкие мысли о будущем, российскую власть воспринимающий как мачеху, презрительно усомнившуюся в древнем достоинстве его рода, Краус был рад приглашению Рудицкого – тайные собрания привнесли в его только начавшуюся взрослую жизнь ту казавшуюся великой идею, которой так жаждет юная душа. «Za naszą i waszą wolność!» – взволнованно повторял он.

– Польша, растерзанная Российской империей, Пруссией и Австрией за двадцати три года прошлого века, – кричал Рудицкий, – фактически исчезла с европейских карт! Мы должны восстановить Польшу в ее исторических границах! Правительство, возглавляемое Стефаном Бобровским, издало манифест, в нем оно провозгласило бедняков-крестьян собственниками их наделов. Компенсацию крестьянам выплатить должно государство!

Краус вспоминал жавшихся друг к другу детей, выгнанных из дома, и мать их, плачущую над узлами…

– Те участники восстания, которые не имеют своей земли, получат как награждение небольшой земельный надел из национальных фондов.

– Я разделяю ваш пафос, пан Рудицкий, – говорил преподаватель Киевского университета Станислав Борский, – хотя и вынужден как историк заметить: Российская империя не Польшу делила, а принимала участие в трёх разделах Речи Посполитой. Мы, поляки, славяне племени ляхов, на отошедших Российской империи территориях никогда не жили, хотя и самые богатые наши паны позже получили там свои владения, Речь Посполитая – это не Польша!

– Что вы за чушь говорите, Борский! – резко оборвал его Рудицкий. – Российская империя – наш враг, это единственно верное утверждение, все остальное – ваша историческая схоластика!

Борского тоже сослали, но Краус в Сибири с ним не встретился.

Собрания были замаскированы под обычные молодежные вечеринки и проходили в доме жившего за границей дяди Рудицкого – в роскошном особняке, со всех сторон укрытом садом. Были среди сторонников восстания привлеченные Рудицким малороссы – студенты Киевского университета, но все они говорили только по-польски и готовы были сражаться против русских не за политическую самостоятельность Малой Руси, но, как поляки, за восстановление независимости Польши.

– Эти малороссы – предатели, – убеждала его Ольга, однажды побывавшая с ним в укрытой садом усадьбе. – Если восстание победит, они отдадут Киев польским магнатам, и наши крестьяне не свободу обретут, а полное рабство.

* * *

Мог ли он все-таки избежать рокового поворота своей судьбы? Ведь она дала ему знак: когда он торопился на первое тайное собрание, ему встретились три жандарма, ведущие арестанта в кандалах. Он и сейчас помнил полубезумное лицо со впалыми щеками и космами спутанных волос, прилипших ко лбу. Они встретились с арестантом взглядами – не передал ли он этим взглядом Викентию свою участь? Он вдруг физически ощутил, что к его лицу и телу и в самом деле пристало чужое лицо и чужой костюм.

– Но это же не я! – воскликнул. – И я сброшу это прямо сейчас! Я смогу.

Он вышел из дома, пошел по селу. Осенние ветра еще не набрали силу, и листва, хоть и местами пожелтела, но опадать не думала. Бурливая Ахагол (он уже научился немного говорить и понимать по-бурятски) тоже не думала пока сдаваться начинающейся осени, хотя на ее коварной волне уже подскакивал в последнем приступе отчаянья желтый листок… Здесь берег был крутой, с него иногда, разбегаясь, прыгали в воду местные мальчишки, русские и буряты. Когда-то этот край не принадлежал России, но воинственное прошлое давно забылось, окрестьянившиеся русские казаки и буряты жили вместе, некоторые потомки бурятской знати, тайши, записались в сибирское купечество, другие быстро опростились, и, возможно, эти неграмотные смуглые бурятские крестьянские ребятишки – их потомки…

Вспомнились слова отца: «Нищета бывших шляхтичей уничтожила их аристократизм, потому что они не понимали: настоящий аристократизм – это не богатство, не балы, не тысячи крепостных, это – культура книги. Только книга сделала из полуобезьяны человека».

Местная девушка поднималась от реки к селу, в корзине светлело чистое белье, мельком он подумал о Раевском, сделавшем культурной свою хорошенькую крестьяночку всего за два десятилетия. Впрочем, женщины пластичны.

Но все-таки остаться здесь, в глуши, на долгие годы – не моя судьба. Я человек города. И жажду деятельности. Как ты говорил, мой далекий друг: «Болезнь – путь к свободе». Верно, Курт? Ты ведь еще упоминал, что господин Оглушко, отец твоей невесты Полины, теперь практикующий врач в Иркутске…

Итак – в Иркутск!

* * *

Его Высокопревосходительству

Господину Военному Генерал-Губернатору

Восточной Сибири

Политического ссыльного

Балаганского округа Нерчинской Волости

Викентия Николаевича Крауса

Прошение

Утруждаю Ваше Высокопревосходительство покорнейшей просьбой разрешить мне проживать в городе Иркутске для излечения болезни. Вследствие переписки, возникшей по этой просьбе, я по распоряжению Господина Начальника губернии, был освидетельствован в Иркутской Врачебной управе, и медицинская экспертиза признала меня действительно больным, требующим немедленного и тщательного лечения. Акт медицинского Свидетельства Врачебной управы представлен Господину Губернатору, и Его Превосходительство усматривал из Оного, что я болен ревматизмом суставов, и изволил сделать распоряжение о помещении меня в больницу или выделении средств для лечения в городе Иркутске на дому у медика Оглушко Ивана Иннокентьевича, которому я вполне доверяю свое здоровье и который уже значительно улучшил его. Моих личных средств, приобретенных на поселении тяжелыми трудами, для лечения недостаточно. Я желал бы продолжать этот способ лечения, а потому предоставляю при сем медицинское Свидетельство пользующего меня врача о безусловной невозможности помещения меня в больницу без явного вреда для моего здоровья.

Честь имею почтительнейше просить Ваше Высокопревосходительство разрешить мне проживание в Иркутске и пользование помощью врача сначала на собственные средства. Причем нужным считаю присовокупить, что Врачебная управа в свидетельстве своем не делала никакого заключения о моей болезни и что я уже пользовался лечением в больнице и выпущен из оной для дальнейшего лечения под непосредственным наблюдением врача, в чем и выдано было мне Свидетельство, которое представлено Господину Начальнику Губернии, следовательно, второе помещение в больницу не принесет для моего здоровья ни малейшей пользы. Высылка же меня из города обратно к месту причисления в деревню Шанамово окончательно убьет и остальное мое здоровье, так как я там не буду иметь ни малейшей возможности получить хотя какое-либо медицинское пособие, и наконец, я не чувствую за собой никаких причин, по которым мне нельзя было бы дозволить проживать в городе, так как податей и недоимок за мной нет и во все время своего недавнего пребывания в Иркутске я решительно ни в чем не замечен, в удостоверение чего ссылаюсь на Полицейское Начальство.

Прошение это по случаю болезни доверяю подать дворянину Иосифу Казимировичу Сокольскому.

Политический ссыльный

Викентий Краус

Жительство имею

Иркутской губернии

Деревня Шанамово

Ноября 12-го дня

1870 года.

Глава седьмая

Ожидание в Шанамове

Теперь оставалось только ждать ответа на Прошение.

Весной, когда стало тепло и почти свелся к нулю риск заморозка, Викентий самостоятельно, правда, при направляющей помощи Лукерьи, неумело засадил огород, но, видимо, природа любит новичков: урожай получился приличный. Лукерья, возлюбившая ссыльного за его внимание к ее родному языку, – он уже мог с ней обмениваться бытовыми фразами на бурятском, – охотно помогла ему сделать на зиму запасы солений, и сейчас, наколов дров, потом растопив печь, он сварил себе картошки, поставил на стол соленые огурцы и помидоры, на тарелку выложил остатки вяленой рыбы.

Окно, разрисованное морозом, пропускало неровный, но, казалось, какой-то очень чистый и свежий свет, печь, потрескивая, грела, над горячим картофелем пританцовывал едва заметный парок… Это ли не покой, думалось ему, ведь как посмотреть на мой нынешний день, можно ведь изменить ракурс, глянув под иным углом, и увидеть, что судьба, поместив меня в эту глушь под охрану, а не под негласный надзор (он усмехнулся), дала мне время здесь, в тиши, стать самим собой… Мог ли я еще лет десять назад предположить, что буду вести вечерние разговоры со старой буряткой и радоваться, что эта сморщенная женщина, прочерненная жестким солнцем своей простой жизни, завороженно слушает стихи Пушкина, любовь к которым передал мне дорогой мой далекий друг Курт?

Мог ли я предположить, что в двадцать пять лет стану мечтать поселиться не в Варшаве, не в Вене, а в далеком сибирском Иркутске?

Мог ли я еще раньше, в детстве, когда с отцом мы ловили рыбу на Припяти, представить, что через годы на моем столе будет лежать вяленый лещ (лещ?) из реки Ахагол?

Вспомнилось, как сначала было весело закидывать удочку, ждать, замирая, глядя на поплавок, что вот сейчас… сейчас… сейчас она, глупая, заглотит приманку, забьется, пытаясь сорваться с крючка. Но когда первая его рыбешка, маленькая, с черно-серебристыми плавниками, мучительно пытаясь освободиться, затрепетала и, снятая им с крючка, брошенная на дно бадьи, подпрыгивала и билась, а возле ее рта, хватающего воздух, краснела ягода крови, он не выдержал и, выхватив ее из бадьи, бросил обратно в Припять.

– Уже не выживет, – сказал отец, – большие рыбы съедят.

– Выживет, – сказал он, – выживет.

Больше он никогда не рыбачил, но, пока летние дни не кончились, все ходил к Припяти и, вглядываясь в ее волны, то сглаженные солнечными лучами, то взбудораженные ветром, все ждал, не покажется ли в воде спасенная им рыбешка – ребенку верилось: Его Рыба выглянет из воды, улыбнется ему, и на ее белых губах уже не будет пугающе красной ягоды… Однажды ему показалось: это сверкнула хвостом и подпрыгнула над волной она!

Рыбу до каторги он никогда не ел. Но тело, истощенное тяжелой работой в Петровском заводе, заставило снять детский запрет души – и здесь, в Шанамове, Краус в охотку обедал пирогами с рыбой, приготовленными Лукерьей. Всю жизнь одинокая, Лукерья до сих пор споро колола дрова, лучше всех в Шанамове находила грибы, не боясь уходить в одиночку в далекий лес и обходя опасные торфяные места по только ей одной известным узким тропам, сама и ловила рыбу, по-мужски ловко, сама и вялила, сама и пекла с рыбой расстегаи. И сейчас, глядя на лежащую в миске рыбешку, он грустно думал, что, выдержав главное испытание, не умерев, выжив, не предав, сохранив душу живой и, как издавна велось в их роду, жаждущей не злата, а слова и дела, он не выдержал этого мизерного испытания… Впрочем, оправдывал он себя, – а крохотная рыбешка уже вырастала в его сознании до символа беспомощности человеческого духа перед требованиями материи – и Христос был вынужден накормить народ рыбой.

* * *

Вечером того же дня к нему приехал Сокольский.

– Вы не охотитесь, Краус?

– Нет.

– Тогда я брошу у вас свои городские вещи и поброжу с ружьем по окрестностям. Только про то, что оно у меня есть, никому. Мне дал его Оглушко.

Они познакомились с Сокольским недавно, как раз через Оглушко: врач, затребовавший от Курта перехода в православие ради женитьбы на своей дочери Полине, был весьма лоялен к другим ссыльным – по всей видимости, причиной отсрочки бракосочетания явились совсем не различия в вере, а бедность Курта.

У Оглушко поляки получали необходимые свидетельства о своих подлинных, а нередко и мнимых болезнях, что давало возможность добиваться у губернского начальства существенных послаблений: со всеми членами врачебной комиссии Оглушко был накоротке: некоторые, несмотря на седину на висках, увивались вокруг его дочери – сибирской красавицы, с другими Оглушко играл вечерами в клубе в вист или в бильярд, третьих лечил: и врач порой нуждается в помощи, а репутацию Оглушко имел лучшего лекаря Иркутска.

Сокольский и Романовский нередко обедали у него. Пригласил он к столу и приехавшего к нему из Шанамова Крауса. Время было еще утреннее, не обеденное, потому гостям прислуживавшая горничная предложила печенье и чай. Полина была на службе: с осени она вела уроки чистописания в первом классе Девичьего института, где и сама ранее училась – в Петровский завод приехала после его окончания.

Сокольский был неказист: небольшого роста брюнет, щуплый, сутулый, почти горбатый. По его отражению на выпуклом боку попыхивающего самовара ползла горячая капля. Обитал Иосиф Казимирович в Иркутске уже третий месяц, получив позволение на постоянное проживание в городе благодаря свидетельству Оглушко о необходимости лечения его застарелой болезни легких, застуженных во время кандального пути. На фоне ровесника Крауса высокого красавца Романовского, тонкие черты породистого лица которого несколько противоречили его крупным плечам борца, тридцатилетний Сокольский выглядел, конечно, не старым, но – потухшим, и только когда он говорил, в его глазах загорался живой желтый саркастический огонек.

Оглушко снимал квартиру из пяти комнат в центре города: из окна его кабинета была видна Крестовоздвиженская церковь.

– Вы, Викентий, по дороге обязательно подойдите к собору: удивительной красоты церковь, – говорил он, отпивая чай, – лучший образец сибирского барокко. И византийский в ней колорит, и что-то восточное, мы же Азия, Монголия-то от нас – рукой подать… А мне собор почему-то напоминает Малороссию. Сам я родился здесь, правда не в Иркутске, а в Тобольске. Сейчас в Англии, милый друг, возникло общество психических исследований, какая-то дама внезапно заговорила на совершенно ей дотоле незнакомом итальянском языке, и профессор, не вспомню сейчас его фамилию, из статейки в петербургском журнале, утверждает, что дама просто в прошлой жизни была итальянкой и в ее глубинной памяти сохранены о прошлой ее жизни воспоминания. Читая, я, признаться, несколько романтически написанное восприняв, тут же подумал: не объясняется ли и моя сентиментальная любовь ко всему малороссийскому памятью, но не о моей предыдущей жизни, в сие мне, как, впрочем, и в бессмертие души, откровенно говоря, верится слабо, а памятью моего отца о его детстве и юности в Малоросии, дед мой по матушке, тоже в Тобольске рожденный, уехал на родину предков, а после, уже с сыном, возвернулся в Сибирь, то есть постоянными отцовскими воспоминаниями, доступными моей психике, благодаря моей сильнейшей к отцу привязанности, он, к счастью, жив и здоров, но не в Иркутске проживает, а в Красноярске, привязанностью, вполне возможно образующей между нами канал связи, подобный речному? Видите ли, я в определенном смысле идеалист. Что не очень, казалось бы, вяжется с моей медицинской деятельностью, но тем не менее я сторонник психического доминирования над физическим, хотя и считаю, что психическое без физического исчезает…

– Как-то, Иван Иннокентьевич, в naruszenie логики идут ваши рассуждения, – усмехнулся Сокольский, – вы когда прочитали сию статейку? Dwa dni temu?

Все у Оглушко говорили по-русски: Романовский и Краус легко и свободно, Сокольский – хуже, смешивая русские и польские слова.

– Не более того.

– И не zapomnieli фамилию упоминаемого в ней профессора…

– Запамятовал. Верно.

– А тут же утверждаете, что może jak by pamiętać wspomnienia даже не собственного отрочества, а отрочества вашего уважаемого батюшки! Где же логика?

– Иосиф, вы заглушаете вашей иронией тонкий ход мыслей Ивана Иннокентьевича, – вступил в беседу Романовский. Даже когда он говорил вполне мирно, его тонкие брови выделывали над высоким гладким лбом такие пируэты, что казалось – Романовский сердит. – Короткая память о фамилии и память, живущая в глубине человеческой души, не одно и то же.

А он, однако, не глуп, подумал Краус. Хотя, как утверждал Курт, полный прохвост.

– Мне, господа, пора откланяться, – сказал он, – сожалею, что не смогу дослушать вашу интереснейшую беседу, но сегодня же хочу вернуться в деревню.

– Очень жаль. – Оглушко встал, чтобы проводить гостя до двери. – Подождите, не спешите, я должен вам кое-что передать. – Он ушел в свой кабинет и тут же вернулся, держа в руках конверт. – Ваш друг вложил запечатанное письмо, адресованное вам в послание к Полине, опасался, что до деревни оно может и не дойти, но дочь разрешила мне передать его вам.

* * *

«Дорогой мой сибирский друг, – по-русски писал Курт, – ты будешь удивлен, но я бесконечно тоскую не только о Полине, с коей надеюсь скоро соединить судьбу, но и о наших с тобой беседах. Я пишу диссертацию, тема ее, как ты, можешь догадаться – «Пушкин и декабристы». Я и сам похож на декабриста Кюхельбекера! И вот, исследуя письма Пушкина и еще вполне свежие воспоминания о нем, я убедился: великий поэт, бог русской словесности, был против декабрьского восстания! Он был также против революций, ибо считал, что все попытки изменить общество обречены на поражение, покуда человек не изменил самого себя.

Но есть одно прозрение, не вошедшее в диссертацию, однако жаждущее, чтобы я оным поделился: Пушкин был настолько выше и умнее светского общества, что вынужден был прятать свою душу и ум от него под маской, используя в свете постоянное лицедейство, руководимое главным законом, им самим над собой установленным: «Нечего метать бисер перед свиньями», и все воспоминающие рассказывают о маске, но никак не о его подлинной душе, приписывая ему свои низости и свойства своей мелкой натуры.

Это был великий дух, из тех, что спускаются на землю, наделенные особой миссией. Миссия Пушкина – сделать русских, язык коих бесценное богатство, народом Слова.

Конечно, и наш с тобой бунт, Викентий, Пушкин назвал бы бессмысленным… Но я, несмотря на мою огромную любовь к нему, более того, вопреки моему нынешнему чувству, которое подтверждает мне его правоту, ни о чем не жалею. Za naszą i waszą wolność!

Напиши мне, мой друг, не пренебрегая самыми мельчайшими подробностями, часто ли ты бываешь у Оглушко и как ты находишь Полину? Здорова ли она? Незаметны ли в ее лице следы тоски? Вся моя жизнь только в ней».

* * *

Церковь и верно была удивительно красивой: по ее карнизу, между оконцами, стелилось каменное кружево, плетеные каменные детали и все узоры были искусны и почти сказочно гармоничны, отчего вся церковь показалась Викентию овеществленным образом рождественского сна.

И он опять ощутил в себе жажду жить.

Из приоткрывшихся церковных дверей вышел высокий иерей в душегрейке поверх рясы, черный подол которой чуть колыхался на фоне ярко-белого снега. А за попом – рыжеволосый человек, торопливо надевающий на улице меховую шапку и запахивающий пальто.

Краус с удивлением узнал в нем отданного под суд за неразрешенную начальством помощь арестантам офицера с каторги – Потапова. Значит, к счастью, жив. И, видимо, отделался каким-то не сильно строгим наказанием. Подойти?

Но Потапов уже скрылся в зимней дымке за поворотом.

Глава восьмая

Красноярск. 1915 год

Андрея в доме Шрихтеров нашла не Муся Ярославцева, а ее сестра Наталья.

Открыла ей Эльза, Андрей как раз говорил с только что осмотревшим жену врачом Паскевичем: мучившаяся уже несколько месяцев непонятным недугом Эльза отекала, словно ее кожу изнутри надували газом, как шар, на котором недавно пролетал над городом воздухоплаватель Крылов. Но Паскевич, который ее лечил, никаких нарушений ее внутренних органах не находил.

– Думаю, это нервное, – говорил он Андрею, – знаете, я лечил женщину, теряющую зрение, оттого что ей тяжело было видеть нелюбовь к себе своего мужа… А недавно был у меня среди пациентов солдат, потерявший рассудок, едва ему сообщили об отправке на фронт. Как только его признали к военной службе негодным, он выздоровел, и, представьте, взял кредит и уже открыл магазин скобяных товаров.

– Я верю вам, доктор, что это нервное. Но как можно объяснить ее отеки?

– Она в них как бы прячется от душевных ран.

– К тебе дама! – крикнула Эльза

– Андрей, где вы были? Я к вам с горькой вестью. Не хочу вам рассказывать все тяжелые подробности, иначе заплачу, – торопливо войдя в комнату, где беседовали Андрей и Паскевич, заговорила Наталья. – О, доктор, и вы здесь!

– Я ездил в Иркутск, мама моя недомогала, но, к счастью, все обошлось, – сказал Андрей. – А вы, я вижу, знакомы?

– Печально знакомы. – Паскевич протер очки. – Если бы сослали Бударина не в Сибирь, а в Ялту, может быть, все было бы иначе… Очень жаль, хороший был человек.

– Николай говорил, что те же слова о спасительности Ялты произнес, отправляя его в Сибирь, полковник Говоров. На самом деле именно здесь самый здоровый климат, просто организм Николая был уже подточен. А насчет его достоинств вы правы! Я мало знала Бударина, но успела полюбить: честная, чистая, гордая душа! И представляете, на похороны успел приехать его брат, есаул, мы смогли телеграммой сообщить ему о болезни Николая, о том, что он очень плох, хотя они ведь были идейными врагами, но Юрий сумел через это переступить. Был он в Красноярске всего один день и сразу в Петербург, а оттуда – на фронт. И Муся уехала с ним, хочет найти место учительницы гимназии в Петербурге… А мне нужно возвращаться в Пензу.

– Бессильная власть, бессмысленная война, боюсь, что Россию ждет катастрофа. И не нужно бы отсюда уезжать, здесь безопаснее и можно избежать войны… – пробормотал Паскевич.

– Сын нашей домовладелицы мадам Шрихтер ушел добровольцем на фронт.

– Нигде не есть безопасный! – В комнату вбежала Эльза. – Когда война нас с немецкий имя нельзя жить в России!

Она зарыдала.

– Успокойтесь, Эльза, дорогая. – Паскевич, приобняв, повел ее в другую комнату.

– Он погубил моя жизнь в эта Сибирь!

Впервые Андрею подумалось: а ведь и Эльза страдает.

– Я, собственно, пришла к вам с очень важным делом: все написанное Николаем осталось у Муси, она увезла рукописи с собой, но несколько своих рассказов Николай, умирая, попросил передать вам.

– Мне? Почему?

– Он сказал, что верит: именно вам удастся их сохранить и, возможно, впоследствии издать.

– Как странно, – сказал Краус, – до моего отъезда в Иркутск, именно в тот день, когда познакомился с Будариным, я, уходя от вас, Наташа, зашел в книжную лавку Кузьмина, увидел там романы и стихи красноярских авторов и подумал, что хорошо было бы издать книгу Николая.

– Успокоилась, слава Богу, – сказал вернувшийся Паскевич очень тихо. И спросил уже громче: – Я расслышал, вы говорили об издании произведений покойного Бударина, так?

– Да, да! Николай просил передать несколько его рассказов Андрею.

– Но я совершенно не знаю, как к этому вопросу подойти…

– Нужно найти заинтересованного книготорговца, он подскажет.

– Я понимаю… Видел в лавке Кузьмина и книги местных авторов.

– Ну, Бударин-то был не сибиряк, он же родом из таманской станицы, так что здесь на местном патриотизме вряд ли удастся сыграть, – сказала Наталья.

– Но если рассказы того стоят, думаю, любой издатель возьмется за их публикацию. Ну, разумеется, исключая таких православных издателей, как Кузьмин. Я с ним знаком и хорошо знаю семью его сестры, она замужем за потомственным священником Силиным. Семья очень талантливая. Спектакли ставят в селе, все музицируют, кто-то из Силиных, то ли дядя, то ли брат, обучается в Петербургской академии художеств…

– Я видел племянницу Кузьмина в книжной лавке, девушку лет пятнадцати, – сказал Андрей и, чтобы скрыть волнение, внезапно закашлялся, тут же сам удивившись, почему разговор об этой семье вызвал у него непонятное смятение чувств. – Но… от церкви я далек. Отец мой был римско-католического вероисповедания, родился и вырос в Галиции. Сослан был за Январское польское восстание 1863 года и остался в Сибири.

– И я к церкви не близок. Просто состою в лекарях-друзьях хорошей семьи. – Паскевич улыбнулся. – А видели вы, наверное, Юлию… Симпатичная особа, не по годам развитая, причем во всех смыслах. Фореля читает «Половой вопрос», Маяковского любит, знаете такого поэта? Он в столицах известен, а у нас, в глуши сибирской, о нем еще мало кто слышал. Но Юлия – умница. У них в роду, кажется, тоже был кто-то из сосланных в наши края по несогласию с властью. Только значительно раньше… Кстати, вы в курсе, что некоторые вернувшиеся после амнистии поляки горько разочаровались? Об этом даже писали. Видите ли, были и такие родственники, которые совершено не радовались возвращению законных наследников, они даже наняли дорогих адвокатов и постарались доказать свои права на их землю. И вот, не получив родительского наследства, кое-кто из бывших ссыльных вернулся обратно в Сибирь.

– Я знаю о таких случаях от отца… Но многие не выдержали каторги и ссылки и если и остались в Сибири, то на кладбище.

– Как Николай Бударин, – вздохнула Наталья.

– Но отец мне рассказывал и об очень причудливых польских судьбах, например, сослан был в Сибирь белорусский пан Огрызко, смертный приговор ему заменили бессрочной каторгой, но сибирское начальство, легко идущее на послабления, из Нарыма его отпустило на волю, и он тут же, буквально в течение нескольких лет, сколотил приличный капитал, не знаю уж, каким видом торговых сделок он занялся, но сумел купить себе имение под Иркутском, имеющее теперь у местных жителей весьма мрачную славу: говорят, освобожденный с каторги пан так жестоко истязал свою прислугу, что все от него сбегали, а одна юная горничная умерла, и ее призрак бродит вокруг старого дома, пугая прохожих…

– Ну, сами понимаете, не мне, медику, верить в призраки. Но история, даже ежели это обычный мещанский оговор, несомненно интересна как иллюстрация человеческой психологии.

– Особенно для писателей! – засмеялась Наталья. И тут же, погрустнев, добавила: – Только Николая Бударина она бы не заинтересовала: он писатель-реалист.

– Вы не правы, – возразил Паскевич. – Бударин бы пропустил историю о призраке, но показал жестокость бывшего польского шляхтича… Вполне революционный сюжет.

Краус, испытывающий чувство вины перед Будариным, которого не сумел проводить в последний путь, решил прочитать его рассказы в тот же вечер.

* * *

Эльза уже спала.

Роза Борисовна Шрихтер, крупноносая и грузная, внизу гремела посудой: в связи с отъездом единственного сына на фронт она невзлюбила Крауса, и, возможно, действительно за его чисто немецкую фамилию (Эльза была в чем-то права) – и, он не сомневался, домовладелица создавала шум в этот поздний час намеренно. Впрочем, мадам Шрихтер и сама была не Ивановой, потому могла просто справедливо негодовать, что ее мальчик ушел под пули, заявив ей: «Не могу сидеть дома, когда идет война и видишь все ее ужасы», а двадцатипятилетний ее жилец и не думает отправляться воевать.

Вернуться в Иркутск? Но Эльза изведет его мать! Впрочем, можно ведь и там снимать квартиру. Но была теперь и еще одна преграда в его душе для возвращения в Иркутск…

Внизу заскрипела дверь, потом погасла керосиновая лампа в кухне, отбрасывавшая причудливые пятна на кусты в палисаднике, – Краус по этим отсветам всегда определял, улеглась ли домохозяйка. Когда она засыпала, точно исчезало какое-то тяжелое невидимое полотно, покрывавшее весь дом, становилось вольнее дышать и, что странно, даже дыхание спящей Эльзы делалось легким и едва слышным. Отец рассказывал, что, в отличие от материалиста Паскевича, его близко знакомый врач Оглушко стал в конце жизни весьма интересоваться магнетизмом, непонятными психическими феноменами и передачей мыслей на расстоянии… Возможно, душа мадам Шрихтер отправляется во сне из красноярского дома на родину предков в забытое местечко Могилевской губернии, откуда выдворили за какие-то мелкие махинации ее отца, ставшего в Красноярске уважаемым часовщиком и, почивши, удостоенного проникновенного некролога в местной газете. Прошлое человека в Сибири никогда не определяло отношения к нему: судили о нем лишь по его сибирским делам. Да и к национальности относились иначе, чем в России: любой, пожив здесь лет пять, становился сибиряком, и его корнями никто не интересовался. Только война вдруг вызвала настороженность к носителям немецких фамилий, которых здесь немало: через дорогу дом Бергов, недалеко от них Гроссы… Да нет, мадам Шрихтер и в самом деле просто негодует, что Андрей здесь, а ее сын – на фронте. Ведь до его отъезда на фронт домовладелица была к Краусам очень расположена, даже не выказывала недовольства, если им не удавалось заплатить за квартиру в срок. И тогда еще невидимое полотно ее тяжелых беспокойных мыслей не окутывало дом. Верно говорил отец: «Философия обычного обывателя есть всего лишь отношение его к миру и к людям, обусловленное исключительно его личным опытом и посредством стороннего знания о сем опыте определяемое».

Вот Бударин явно не был заурядным человеком: вырос в благополучной семье станичного грамотного казака, Наташа успела рассказать Андрею семейную историю Бударина еще в прошлый раз – ей оказалось с ним по дороге. Родной дядя его по матери был казаком-дворянином, сам Николай учился на математическом факультете Петербургского университета, брат-есаул выбрал извечное казачье поприще… Заставил Николая Бударина стать большевиком несомненно не личный опыт, а привлекшая его революционная идея. Ее усилило витающее в воздухе общее недовольство одряхлевшим русским царизмом, спустившее в народ, пьяно распевающий про царицу и Распутина гнусные частушки. Впрочем, частушки могли сочинять и революционеры. А некоторые идеи распространяются как инфлюэнция. И столь же заразны. Но… власть в России действительно уже не соответствует времени.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.