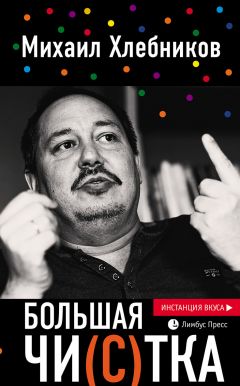

Текст книги "Большая чи(с)тка"

Автор книги: Михаил Хлебников

Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 13 (всего у книги 16 страниц)

«Появляется совершенно сбоку припёка длинный, нудный, хотя сильно драматический эпизод – пожар на колхозной ферме, обезумевший табун лошадей. Лилия Гриценко в роли колхозного зоотехника скачет впереди, пытаясь отвести табун от обрыва. Обезумевшие кони сворачивают. На их пути появляется работница фермы, которую они сбивают с ног и топчут её».

Инородность этого утяжеления становится ещё понятней при обращении к источнику вдохновения. В нём, кстати, уже тогда проявилось «диссидентство» автора. В разгар борьбы с низкопоклонством перед Западом Галич беззастенчиво «творчески переосмыслил» всем прекрасно знакомую повесть «Трое в лодке, не считая собаки», вплоть до буквального повторения шутки с утонувшими вещами героев. Естественно, что Джерома тема героического спасения колхозных лошадей волновала слабо.

Попытки Галича, начиная с конца пятидесятых годов, написать актуальную для зрителя конфликтную современную пьесу проваливались одна за другой. Поэтому, не сумев встроить конфликт в драматургическое пространство, в итоге Галич отказывается от драмы как таковой в пользу чистого конфликта. Крайней формой его выражения и становится диссидентство.

Являясь формальными антагонистами, диссиденты и советская власть совпадали в важном моменте – ключевом для понимания как места Галича в отечественной культуре, так и социальных процессов того времени. И первые, и вторые рассматривали советское общество как некий монолит. Одни видели или хотели себя видеть одинокими поборниками свободы, говорящими от имени «бессловесного большинства». Власть же рассматривала диссидентов как «отщепенцев», маргинальное положение которых подчёркивало единство советского народа. Ошибались и те и другие. Именно в 60–70-е годы усиливается процесс расслоения в советском обществе. Он совпадает с подъёмом благосостояния, затронувшим почти все его слои. Массовые репрессии прошлых десятилетий были «решительно осуждены» партией, которая объявила себя их первой жертвой, чувство страха сменилось эйфорией от почти наступившей свободы. У отдельных социальных групп возникает, говоря марксистским языком, собственное классовое сознание. Одной из таких передовых социальных групп являлась техническая интеллигенция.

Если обратиться к культуре шестидесятых годов, то без труда мы обнаружим, что привычные образы «пламенных революционеров» и комсомольских вожаков с беспокойными сердцами уже не занимали ведущих позиций. С экранов кинотеатров и со страниц книг шагнули новые герои: физики, инженеры, реабилитированные кибернетики. Пытливо прищуриваясь, они раскрывали секреты и овладевали тайнами природы, попутно демонстрируя самые высокие моральные качества: отказ от карьеры, счастливой семейной жизни, да и от жизни как таковой во имя «чистой науки». Вспомним такие фильмы как «Девять дней одного года», «Иду на грозу», книги В. Аксёнова, Д. Гранина, Д. Данина. Параллельно в обществе начинают формироваться системы, лишь опосредованно или формально подчинённые идеологическим установкам и контролю. Не стоит забывать, что А. Д. Сахаров и И. Р. Шафаревич – выходцы именно из академической среды – заняли ведущие позиции в диссидентском движении, обозначив его фланги: либеральный и националистический.

Среди этих потенциальных «центров силы» важное место занимал новосибирский Академгородок. Сосредоточенность на решении вопросов, связанных как с фундаментальными проблемами научного знания, так и с задачами оборонного характера, географическая удалённость от столицы создавали действительно особую атмосферу свободы и творчества. Сюда за «биографией», показать себя и получить одобрение того самого «центра силы» и прилетает Галич. Михаил Аронов подробно рассказывает о предыстории фестиваля, его проведении, включая те мелочи, которые и позволяют реконструировать как события, так мотивы намерений и действий. На фестиваль не прилетели многие известные исполнители, понимавшие возможную интерпретацию их участия. Прямо и точно об этом высказался Ю. Визбор, отказавшись петь «на десерт у академиков». Сам Галич также не хотел быть «десертом у академиков». Он рассчитывал на место в меню в качестве «главного блюда». С этой целью он идёт на нарушение «джентльменского соглашения» с организаторами фестиваля – не петь антисоветских песен.

Срыв договорённости иногда объясняется известной тягой Галича к алкоголю:

«Ким приводит рассказ Юрия Кукина, который оказался свидетелем следующего эпизода: “Перед самым выступлением Галич прошёл в буфет и там хлопнул полный стакан водки. Внешне это на него не подействовало, но плечи его расправились. Он вышел к микрофону и спел всё поперек того, что он заявил”».

Позже сам Галич объяснял свой поступок тем, что «не мог не петь». В автобиографической повести «Генеральная репетиция» он пишет об этом так:

«Зал Дома учёных в новосибирском Академгородке. Это был, как я теперь понимаю, мой первый и последний открытый концерт, на который даже продавались билеты.

Я только что исполнил как раз эту самую песню “Памяти Пастернака”, и вот, после заключительных слов, случилось невероятное – зал, в котором в этот вечер находилось две с лишним тысячи человек, встал и целое мгновение стоял молча, прежде чем раздались первые аплодисменты.

Будь же благословенным, это мгновение!»

Согласимся, что эти слова трудно приложимы к формуле, предложенной Кукиным: «Выпил – расправил плечи – спел». Перед нами, скорее, описание триумфа – подготовленного, а потому и не случайного. Благодаря современным техническим возможностям мы можем увидеть это выступление. В конце восьмидесятых новосибирские документалисты сумели восстановить, казалось бы утраченные навсегда, кадры того самого выступления Галича в Академгородке. Они ценны тем, что поэт на них исполняет как раз песню «Памяти Пастернака», после которой, как мы уже знаем, все «встали и молчали». Позже эта съёмка стала частью документального фильма «Запрещённые песенки». Сейчас он выложен в свободный доступ, и любой желающий может посмотреть его. Он хорош тем, что, помимо выступления самого Галича, мы можем видеть и других участников фестиваля. Различие более чем явное. Если «просто участники» чувствуют себя, мягко говоря, неуверенно как перед камерой, так и перед аудиторией, то Галич демонстрирует навыки опытного эстрадника. «Живая мимика», интонационные особенности очень сильно напоминают манеру выступления А. Вертинского, с которым Галич был хорошо знаком. Но театрализованная форма ариеток органична материалу, с которым работал Вертинский. Про «девчонку – звезду и шалунью» и «лилового негра с манто» подругому петь сложно, да и не нужно. В случае же Галича «бананово-лимонная» подача текста, пропитанного «гражданским гневом», вызывает недоумение.

Пунктирно напомним собственно историю опалы Пастернака. В массовом сознании это выглядит примерно так. Пастернак написал честный роман о гражданской войне и «страданиях интеллигенции». В силу честности он не мог быть напечатан в Советском Союзе. Автор был вынужден передать текст заграничному издателю. Это и стало причиной травли поэта, приведшей его к преждевременной смерти. Ясная и простая картина. Теперь перейдём к деталям, которые, как правило, никому не интересны, но в которых и скрывается непростая правда. Роман предназначался для советской печати и должен был быть напечатан в «Новом мире» в 1956-м. Книга не была подпольной. Более того, её анонсировали по радио, в журнале «Знамя» были опубликованы стихи из романа с кратким изложением его сюжета. Шла редакционная работа под руководством К. Симонова – главного редактора «Нового мира». Неожиданно для всех, а может быть и для самого себя, Пастернак летом того же 1956 года отдаёт рукопись представителю итальянского издательства Фельтринелли. В итоге пострадал не только сам Пастернак, но и редакция журнала, которая до последнего работала над текстом, пытаясь создать вариант «Тихого Дона» для интеллигенции. Естественно, что это не оправдывает последовавший вал оголтелой «критики» в отношении как романа, так и его создателя, но помогает понять механизм так называемой «травли поэта», в реальности представлявшей собой по большей части дискуссию о правилах игры, нарушителем которых и был Пастернак. Идеологическое сопровождение, включая ритуальные письма трудящихся, призвано было замаскировать растерянность от того, что никто не понимал характера возможных последствий для писательского сообщества как такового.

Нетрудно заметить, что выступление Галича есть в сущности повторение действий Пастернака в сниженном, почти пародийном, как всякое повторение, виде. Последовавшее «закручивание гаек» в отношении академовских вольнодумцев во многом обязано «благословенному мгновению» Галича, который об этом никогда не вспоминал…

Мы не забудем этот смех

И эту скуку!

Мы – поименно! – вспомним всех,

Кто поднял руку!..

<…>

Вот и смолкли клевета и споры,

Словно взят у вечности отгул…

А над гробом встали мародеры,

И несут почётный…

Ка-ра-ул!

Теперь зададим вопрос: от лица кого собрался составлять проскрипционные списки А. Галич? Согласимся, что «не забудем», «поимённо вспомним всех» больше всего напоминают лексику тридцать седьмого года. Напомним слова Б. Н. Чичерина, срабатывающие в случае Галича с точностью химической формулы: «Он готов стереть с лица земли всякого, кто не разделяет его необузданных порывов». Зададим следующий вопрос: где находился и что делал сам составитель списков в чёрные для его кумира дни? В 1955 году Галич становится членом Союза советских писателей. В этом же году он покупает кооперативную квартиру. Осенью 1958 года, когда, собственно, и начинается антипастернаковская кампания, в театре ставится его пьеса «Пароход зовут “Орлёнок”». Пьеса, как и постановка, приурочена к сорокалетию комсомола. Сразу же начинается вдумчивая работа над пьесой «Коммунисты, вперёд!». И всё. Никаких писем протеста, заявлений. Через два года после исключения Пастернака из Союза писателей Галич отправляется в первые заграничные поездки (Норвегия, Швеция, Франция), которые были бы невозможны при малейшем подозрении в политической нелояльности. Во Францию, он, кстати, повторно приезжает на полгода в 1965 году. Солидный срок пребывания в свободном мире имел несколько важных последствий, среди которых Аронов указывает на следующее: «За время этой командировки Галич заработал кучу денег, в магазинах на бульваре Сен-Жермен накупил себе шикарных вещей – кашемировое пальто, шапку “пирожком”».

Отметим, что такие шапки любили носить партийные функционеры среднего звена, о которых также «остро» любил петь Галич.

Поэтому моральная позиция поэта, бросающего гневные слова обвинения, выглядит, мягко говоря, уязвимой. Но об этом, естественно, не знала публика, перед которой выступал Галич. Автор биографии указывает на новосибирский фестиваль как «точку невозврата», сделавшую невозможным компромисс власти и поэта. Это справедливо, но не в полной мере. Сам Галич не желал превращаться в диссидента. Как мы уже сказали, он рассчитывал получить особый статус, завоевав симпатии прогрессивной научной общественности. Чтобы не быть голословными, приведём свидетельство М. Г. Львовского – коллеги Галича по сценарному цеху, автора известной песни «На Тихорецкую состав отправится». Львовский задаёт ему вопрос, готов ли Галич к возможным гонениям со стороны власти.

Галич похлопал Львовского по плечу и уверенно сказал: «Нет, брат. Не те времена. Меня физики не дадут в обиду. Они меня любят. А физики, знаешь, – сила!»

Галич ошибся. После событий весны 1968 года советское руководство летом того же года было вынуждено ввести войска в Чехословакию. Об этом, конечно, не мог знать Галич, рассчитывавший, что курс на либерализацию после снятия Хрущёва будет продолжен. Заметим по этому поводу, что историческая интуиция была не самым сильным местом поэта. Он высказывался легко, широко, на любые темы. Сейчас мы можем видеть, насколько его прогнозы воплощены в действительности. Например, после выступлений в Эстонии Галич, по словам В. Фрумкина, пророчит следующее: «Наутро говорим о том, что интеллигент – он везде интеллигент, что образованные эстонцы, судя по всему, не переносят ненависть к навязанному им режиму на русскую культуру и как своего принимают опального московского поэта».

Да, мы теперь знаем, как эстонцы, «сбросившие оковы ненавистного режима», интеллигентно относятся к русской культуре…

Так, не ожидая этого, Галич становится борцом с режимом. И эту роль он играет не без удовольствия, хотя и не без привычных ему сценических ошибок и перехлёстов. После исключения из Союза советских писателей в 1972 году, а затем из Союза кинематографистов он уходит в «открытые диссиденты». Тогда и рождается миф о диких гонениях со стороны власти, который благополучно дожил до наших дней. Ядро этого мифа – утверждение о полуголодном, нищенском существовании Галича, пьесы которого были запрещены, сценарии заморожены, а имя смыто с киноплёнок. Живучесть мифа подтверждается словами автора биографии, который после цитирования дневника Галича, где фигурирует такая деталь, как продажа пальто, драматически восклицает: «Жуткая деталь, но вместе с тем и беспощадно характеризующая эпоху». Парадокс ситуации заключается в том, что приведённые самим Ароновым факты и свидетельства заставляют усомниться в подобной характеристике эпохи. Ярослав Голованов, общавшийся с Галичем в то мрачное время, фиксирует в своём дневнике любопытную деталь:

«Когда я заходил к Галичу, то обычно заставал его лежащим на тахте. Он и стихи свои, и все прочее сочинял на тахте, мысленно их редактировал, потом вставал и записывал набело. Помню, что курил он всегда только сигареты Kent, а я всегда “стрелял” у него эти сигареты. Где он их доставал, ума не приложу. Наверное, переплачивал спекулянтам».

Согласимся – «жуткая деталь». Следующая выразительная деталь. Также после исключения из писательского союза Галич снимает в Жуковке дачу у вдовы академика Вольского. Сначала этаж, а потом и полностью дом. В это время начинается чемпионат мира по шахматам. Поэт патриотично болеет за Фишера, игравшего против Спасского. Напряжённый поединок заканчивается победой американского шахматиста:

«У Галича, в прямом смысле слова, отлегло от сердца. Упал с сердца камень. По этому случаю Александр Аркадьевич закатил пир, устроил торжественный ужин. Произнёс своё любимое ритуальное “Разрешите закушать”, очень нравившееся тёще».

Дача и пир, видимо, характеризуют уже «беспощадную эпоху».

Ради справедливости отметим, что не только автор биографии становится жертвой мифа. Современники бросились спасать опального поэта. Григорий Свирский пишет о том, что тесть поэта, «старый большевик, а затем, естественно, многолетний зэк, который любил Галича, каждый месяц отрезал им сотенную от своей персональной пенсии в 250 рублей». Обратим внимание на символизм картины. Получается, что Галич получает деньги одновременно и в качестве «старого партийца», и как «жертва репрессий». Не являясь ни тем, ни другим. Спешат на помощь поклонники Галича из далёкой Якутии. Приведём яркое свидетельство инициатора спасения:

«Уже после всех исключений Галича Ямпольский в очередной раз прилетел к нему и предложил материальную поддержку: “Я, набравшись смелости, спросил: «Александр Аркадьевич, а как вы отнесётесь к тому, что мы учредим вам Якутскую стипендию? Мы с ребятами не раз об этом говорили». Галич помолчал. Прошёл по комнате. Глаза грустнющие!.. Сказал негромко: «Ну что ж, Володенька, дела у меня хреноватые. Выпендриваться не буду…»”».

Сошлись на двухстах рублях ежемесячно. Поэтому не выглядит странным следующее занятие обречённого на нищету поэта: «Он скупает или просто забирает у друзей, уезжающих за границу, мебель и всякого рода антиквариат». И не удивительной, а закономерной выглядит картина подготовки отъезда за границу: «Галич окончательно распродаёт свои книги, вещи и мебель (в его квартире была дорогая мебель из красного дерева)». Как мы видим, явные противоречия не смущают автора. Важнее следование концепту с неизбежным гегелевским рефреном: «тем хуже для фактов».

Михаилу Аронову в финале книги очень захотелось, чтобы смерть Галича носила особо драматический, можно даже сказать сценический, характер, что вновь противоречит представленному фактическому материалу. Как ни странно, рассказ о недолгих годах Галича в эмиграции рождает эффект, которого так долго добивался автор. Возникает сочувствие. Оно основывается на том, что в формально свободном мире Галич оказывается никому особо не нужным. Кочевание по радиостанциям, городам и странам, участие в конференциях не могли заменить той силы воздействия, которая осталась в прошлом. «Если бы Галич был священником, я бы наверняка стал верующим», – пишет в своих мемуарах В. Ямпольский – инициатор известной нам «Якутской стипендии» Галича. Эти диковатые слова могли быть произнесены только в России. На расстоянии способности так влиять на людей у Галича не было. Он стремительно старел, погружаясь в быт и дрязги узкого эмигрантского сообщества, на фоне которого даже чиновники от литературы в СССР выглядели почти шекспировскими персонажами. Тогда-то у Галича глаза и становятся по-настоящему «грустнющими»:

Так что вы уж слёз не капайте,

И без них – душа враздрызг!

Мы живём на Диком Западе,

Что – и впрямь – изрядно дик!

К сожалению, автор не заметил этого внутреннего конфликта, предлагая читателю, как ему кажется, эффектную версию о спланированном КГБ убийстве. Следует ряд весьма косвенных доказательств и свидетельств. Среди последних выделяется ссылка на такой авторитетный источник, как Никита Джигурда, что сразу обрушивает все и без того сомнительные авторские построения. Нам кажется, что Галич подобной «джигурды» всё же не заслуживает.

Естественно, что мы не собираемся, вооружившись калькулятором, подбивать итоги, сводить цифры, факты, свидетельства в общую ведомость. А если говорить шире, то не ставим своей целью разоблачить Галича, вычеркнуть его имя из истории отечественной словесности. Русская литература большая, и там хватит места на всех. Речь идёт о другой важной проблеме, выводящей нас на иной уровень понимания. Религиозная составляющая русской литературы имеет своё выражение не только в её метафизических исканиях, во внимании к нравственным вопросам. Это её светлая, всем нам приятная сторона. Но на тёмной половине мы наблюдаем присутствие духа сектантства, нетерпимости по отношению к чужому взгляду и мнению, которые трактуются в лучшем случае как ущербные, требующие исправления. И здесь представители формально либерального направления, забывая про такие красивые слова как «агностицизм» и «толерантность», во всей полноте раскрывают свой внешне нереализованный религиозный потенциал. По отношению к «своим» это приводит к использованию лишь одной краски – белой и одного жанра – жития, после которых с почти церковной неизбежностью следует канонизация.

При этом «образ мученика» перекрывает и подменяет его творчество как таковое, которое также выводится из зоны любой критики. Нам предлагают восхищаться стихами, романами, пьесами, которые никто не читает сегодня в силу их неизбывной литературной вторичности, слабо замаскированной позавчерашней актуальностью. Почитание, но не прочтение, что есть основное назначение литературы, основывается лишь на «героизме биографии», «гражданской позиции» и «библейских масштабах», призванных оптически увеличить фигуры весьма скромных размеров – лилипутов на цыпочках. Но мы слишком хорошо видим грубоватую, с излишним нажимом актёрскую игру, аляповатые картонные декорации и отказываемся принимать их за реальность. Впрочем, об этом хорошо сказал другой поэт. Не столь социальный и библейский, как Галич, но тоже неплохой:

Вот открыт балаганчик

Для весёлых и славных детей,

Смотрят девочка и мальчик

На дам, королей и чертей.

И звучит эта адская музыка,

Завывает унылый смычок.

Страшный чёрт ухватил карапузика,

И стекает клюквенный сок.

Согласитесь, балаганчик, получился отменным. Только верить в него, и тем более участвовать в нём нам необязательно…

«Буду жить и есть окрошку…»

О дневниках А. К. Гладкова

Читатели со стажем помнят парадоксальную ситуацию, внезапно возникшую в журнальной жизни нашей страны в начале девяностых годов прошлого века. Тогда журналы разной политической и эстетической направленности (от «Нового мира» и «Звезды» до «Нашего современника») почти синхронно из номера в номер начали печатать «всего Солженицына». Явление это имело два взаимосвязанных итога: оформление окончательного крушения политической и художественной цензуры и начало крушения «феномена Солженицына», писательский авторитет которого долгие годы определялся исключительно наличием самой фигуры Александра Исаевича безотносительно к его многочисленным сочинениям, практически неведомым советскому читателю. А что было нелегально доступно избранному кругу – то по умолчанию становилось объектом истового поклонения, а если и получало сколько-нибудь критическую оценку, то в форме: «великий писатель ищет себя», «Толстой тоже ошибался».

Четверть века спустя мы снова наблюдаем схожую ситуацию в отечественной словесности. Речь идет о публикации дневников А. К. Гладкова, с которыми читатель познакомился в трёх номерах «Нового мира» за 2014 год. Уже в следующем году эстафету подхватывают «Звезда» и «Знамя», в 2016 г. к кампании присоединяется «Нева». Однако это неординарное событие в литературной жизни последних трёх лет не находит адекватного отражения ни в умах читательской публики, ни в профессиональном критическом сообществе. Со сдержанными, можно сказать дежурными, откликами выступили С. Боровиков и К. Богомолов. Но и у обоих маститых критиков прослеживается странное, несколько двойственное отношение к предмету. Сергей Боровиков («Знамя», 2016, № 10), говоря о публикации дневников Гладкова, утверждает их «общественно-сенсационное значение», старательно избегая при этом какой-либо детальной аргументации. Константин Богомолов («Урал», 2016, № 6) практически побуквенно опровергает смелое суждение своего коллеги: «…Массированная публикация дневников Гладкова не наделала шума, не привлекла всеобщего внимания к персоне летописца». Впрочем, причиной тому является, по мнению автора, неудачное маркетинговое решение: «Нынче мало кто дочитает до середины архивных записей, разметавшихся по двум десяткам журнальных книжек». В случае же издания дневников в отдельном томе их ждёт несомненный успех в силу «наваристости» (определение Богомолова) текста.

Об особенностях приготовления и составе «блюда» Гладкова мы скажем далее, а прежде, развивая предложенную Богомоловым метафору, следует напомнить о классических рецептах такого непростого блюда, как писательский дневник.

Жанр писательского дневника позволяет не только раскрыть «литературную кухню»: вызревание и развитие замысла, выбор той или иной сюжетной линии, трансформацию героев и характеров. Он может приобрести самостоятельное значение, со временем затмив основной корпус авторских сочинений. Как правило, у этого эффекта есть два объяснения и две причины. Первая заключается в том, что писатель именно в дневнике достигает высшей точки своего развития, найдя в нём органичную форму для выражения своего дарования. Ярким примером того служит судьба французского писателя Жюля Ренара. Будучи выходцем из крестьянской мелкобуржуазной среды, он в конце позапрошлого века получает определённую известность как автор рассказов и повестей о жизни французского провинциального ада и его обитателях. Отношение Ренара к последним можно представить из названия его неопубликованной при жизни повести «Мокрицы». Самая его известная прижизненная книга «Рыжик» – автобиографическая повесть о ребёнке, вступившем в конфликт с собственной семьёй и окружением, пытающимися «приручить» его, сделав послушной часть того мира, о котором писатель с горечью сказал: «Стендалю казалось, что он задыхается от буржуазной ограниченности. Побывал бы он у нас в Кламси!» После издания «Рыжика» Ренар отходит от писательства, увлёкшись политической деятельностью. Он симпатизирует левым партиям Франции, участвует в реальном политическом процессе, избирается мэром своего родного города Шитри-ле-Мина. Умирает он за четыре года до начала Первой мировой войны практически забытым. И без того небольшая его известность была вроде бы окончательно погребена под обломками рухнувшей европейской цивилизации.

Ситуация кардинальным образом изменилась в середине двадцатых годов, когда были опубликованы дневники Ренара, фактически открывшие читателю нового автора, величина которого была несоизмеримой с его прижизненной репутацией. Недостатки жанровой прозы Ренара – фрагментарность, импрессионистская недосказанность, зачастую сюжетное провисание – обернулись сильными сторонами дневника. Ренар преодолевает мучившую его дистанцию между автором и героем, поймав ритм своей настоящей прозы. Внешняя формальная необязательность дневниковой записи усиливает эффект выражения свободной, но в то же время до блеска отточенной мысли. Своё чувство при написании дневника Ренар описывает следующим образом: «Писать – это особый способ разговаривать: говоришь, и никто тебя не перебивает». «Перебивание», мешавшее писателю, – это заведомое присутствие читателя, который незримо, почти незаметно, но влияет на автора, заставляя его идти на компромиссы. Писатель иронически обыгрывает эту зависимость: «Какой-то безволосый господинчик всё время говорит со мной о моей книге. Каким несносным болтуном показался бы он мне, если бы говорил о чём-нибудь постороннем!» В «Дневнике» Ренар освободился от необходимости слушать своего безвестного почитателя, создав текст, предназначенный изначально только для себя, но обретший благодарного, настоящего читателя именно в силу установки на автономность речи.

Вторая причина, по которой дневники приобретают самостоятельное читательское значение, связана с возможным пересмотром сложившегося литературного канона в отношении их создателя. Дневники могут раскрыть своего автора с необычной, даже шокирующей стороны. Такой эффект произвёл опубликованный в середине девяностых дневник Ю. Нагибина. У писателя была вполне устоявшаяся репутация тихого лирика тургеневского толка, воспевавшего неброские красоты русской природы. Кроме этого, он «без нажима», «культурно» писал биографии выдающихся личностей: от протопопа Аввакума до Чайковского. Чистое и благородное занятие. Вышедший незадолго до смерти писателя «Дневник», который он сам подготовил к печати, заставил не просто изменить взгляд на автора, а открыл нового Нагибина, не имеющего ничего общего с «хрустом морозной лыжни» и «Вальсом цветов». И дело вовсе не в антисоветских взглядах Нагибина, которые никого уже не могли тогда приятно удивить, а следовательно, не вызывали и читательского интереса.

Оказалось, что автор ненавидит не только и не столько советскую власть, злых и тёмных коммунистов («преторианцев», согласно нагибинской стилистике), а также конкурентов, которых никто, собственно, любить и не обязан, а людей как таковых. Нагибин подал себя как истеричного и тотального мизантропа, принципиально не поднимающего взора от того, что Бахтин назвал «материально-телесным низом». Пушкинские дни в Михайловском для него имеют единственно возможное измерение – количество экскрементов, вывезенных после «праздника». С несвойственной для лирика точностью обозначается цифра. Естественно, в тоннах. Данная субстанция и становится основным способом понимания людей, их поступков и формально высоких движений.

Персонажи «Дневника» относятся к разным социальным и профессиональным слоям и группам: писатели-шестидесятники, партийные работники, актёры, редакторы, многочисленные жёны (можно смело выделить в особую социальную группу), литературные критики и просто знакомые. Разница между ними состоит лишь в количестве произведённого продукта. Его может быть больше или меньше, но его не может не быть. «Дневник» стал нешуточным потрясением для читающей российской публики, для которой Нагибин хотя и «не ходил в гениях» (автор с болью не единожды писал об этом, размышляя о неблагодарности плебса), но уверенно «следовал традициям русской литературы». «Дневник» показал, что публика ошибалась, и у Нагибина есть своё оригинальное место в отечественной словесности.

Возвращаясь к дневникам А. К. Гладкова, безусловно, необходимо сказать несколько слов об их авторе. Широкой публике он известен опосредованно, по фильму Э. Рязанова «Гусарская баллада», литературной основой которого служит пьеса Гладкова «Давным-давно». До пьесы, написанной в 1940 г., летописец вёл жизнь «театрального человека». В двадцатые годы – столичная театральная журналистика с последующим быстрым обрастанием нужными связями и знакомствами. «Повышенная коммуникабельность» – одна из основных черт характера Гладкова – становится источником большинства его достижений, как, впрочем, и провалов. В тридцатые годы он начинает работать в научно-исследовательской лаборатории Государственного театра им. Мейерхольда, выполняя «широкий спектр работ». Цецилия Кин – многолетняя соседка и подруга Гладкова, говоря о том периоде его жизни, отмечает, что «его функции в театре не ограничивались формальным пониманием должностных обязанностей, круг его интересов был достаточно широк». Необходимо пояснить, что под «неформальным пониманием должностных обязанностей» скрываются достаточно простые вещи. Михаил Михеев, публикатор корпуса дневников, достаточно точно раскрывает их содержание. Гладков с азартом подключается к театральной клановой борьбе. Своей мишенью молодой интриган избирает супругу «дорогого учителя» – З. Н. Райх. Итог многоходовки был предопределён – поспешный уход Гладкова из коллектива, что в итоге и помогло автору дневника безболезненно перенести разгром театра Мейерхольда, оставаясь при этом «верным учеником» расстрелянного режиссёра. По крайней мере, сам Гладков, опуская «детали», станет так называть себя в будущем – в годы подъёма интереса к теме репрессий и «культурным поискам 20–30-х гг.», когда роль соратника Мейерхольда будет обещать определённый профит.

Будучи отлучён от театра, Гладков и написал своё самое известное произведение – героическую комедию в стихах «Давным-давно», поставленную впервые в ноябре 1941 г. в уже осаждённом Ленинграде. Далее автор пишет на злобу дня «драматические этюды»: «Неизвестный матрос», «Новейший метод».

В 1948 г. Гладкова арестовывают. Сам автор дневника даёт несколько объяснений своего заключения. По одной версии он был репрессирован за хранение антисоветской литературы, по другой – от него требовали отречения от учителя, то есть Мейерхольда. Последнее представляется крайне сомнительным, учитывая то, что своё гипотетическое ученичество Гладков в то время как публично, так и в своих драматургических опытах не демонстрировал. Версия с хранением антисоветской литературы представляется более близкой к реальности, но с некоторым дополнением. Будучи большим любителем книг, Гладков, по свидетельству Э. Рязанова – его соавтора по сценарию «Гусарской баллады», не раз попадался на кражах малодоступных изданий, в том числе из фондов Ленинской библиотеки. Среди «приобретений» отчаянного библиофила могли оказаться и книги, подпадавшие под условное определение «антисоветские».

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.