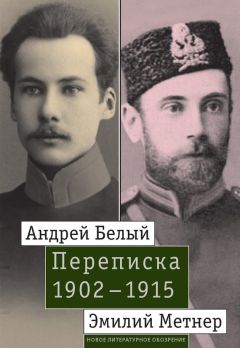

Текст книги "Андрей Белый и Эмилий Метнер. Переписка. 1902–1915"

Автор книги: Джон Малмстад

Жанр: Документальная литература, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 19 (всего у книги 80 страниц) [доступный отрывок для чтения: 26 страниц]

Чистота человечности – несовместима с одержимостью как в жизни и в деятельности, так и в творчестве.

Впечатление от художника-демониста всегда заключает в себе какую-то примесь, ничего общего с его искусством не имеющую; то же следует сказать и о речи пророка.

Возьму резкий пример. Паганини был несомненно демоничен; независимо от дошедших до нас характеристик его (например, Гейне)[911]911

Генрих Гейне в подробностях описал концерт Никколо Паганини и самого музыканта в новелле «Флорентинские ночи» («Салон», ч. 3; 1837): «Длинные черные волосы его падали на плечи кривыми прядями и составляли как бы темную рамку вокруг бледного мертвенного лица, на котором печаль, гений и ад оставили неизгладимую печать»; «Тело его цвело мужественнейшею силою, светло-синяя одежда облекала благородные члены, на плечи струились блестящими кудрями черные волосы; он стоял твердо и уверенно, как великий образ божества, и играл на скрипке, и казалось, что все сотворенное повиновалось его аккордам. Это был человек-планета, вокруг которого вселенная вращалась с торжественным тактом и звуча небесными мелодиями» (Гейне Генрих. Полн. собр. соч. Изд. 2-е / Под ред. и с биогр. очерком Петра Вейнберга. СПб., 1904. Т. 3. С. 222, 228. Пер. П. И. Вейнберга).

[Закрыть], это заключение можно сделать на основании разбора его композиций: чисто музыкальная ценность их, очевидно, далеко ниже того впечатления, которое они производили на всех в исполнении их автора.

Итак, мое первое возражение сводится к принципу независимости и самостоятельности искусства и вообще творчества от теургии. Мое второе возражение касается Вашего чрезмерного возвеличения музыки надо всеми другими искусствами. Все искусства поглощаются у Вас музыкой так же, как все виды и направления творчества тонут в теургии. Вы знаете, что я люблю музыку больше других искусств, но мне отнюдь не «хочется» (как Вам) «думать, что музыкальные идеи суть родовые относительно идей поэтических», что «музыка – вершина искусств», что «музыка – это действительная стихийная магия»[912]912

Цитаты из статьи «О теургии» (Новый Путь. 1903. № 9. С. 104, 106).

[Закрыть].

По поводу первых двух абзацев третьего параграфа Вашей статьи скажу Вам, что при пользовании воззрениями, принципами и терминами Ницше эпохи «Die Geburt der Tragoedie»[913]913

Подразумевается начальная пора идейно-творческой эволюции Ницше, ознаменованная созданием трактата «Рождение трагедии из духа музыки» (1871).

[Закрыть] необходимо иметь в виду его тогдашнее нахождение в плену у Шопенгауэровской мысли. То, чтó говорил о музыке Шопенгауэр, так же верно и так же неверно, как и все в его философии. Шопенгауэр только гениальный начинатель новой эстетики, Ницше и Вагнер – гениальные продолжатели, но дело ждет еще исправителя и завершителя.

Бесстрашие и несравненная серьезность Кантовской мысли сказались в анонимности, которою облечена у кенигсбергского мудреца сущность – (ноумен – Ding an sich); Шопенгауэр не выдержал и прибег к… псевдониму «Wille»[914]914

Воля (нем.).

[Закрыть]; без игрушки не могло обойтись большое и гениальное дитя. Затем, облюбовав музыку, крестный отец «Ding an sich»’а, разумеется, не мог найти ей достаточно почетного места в своей системе искусств.

Платоновы идеи суть адекватная объективация воли; таковою же представляется Шопенгауэру и музыка; она снимок (Abbild) не идей (подобно другим искусствам), а самой воли; потому ее действие несравненно сильнее, нежели действие остальных искусств; музыка возвышается надо всеми ними; она говорит нам о самом существе, а не о тенях последнего, как другие. Вторя Шопенгауэру, Ницше называет музыку: Schein des Seins[915]915

Видимость действительности (нем.).

[Закрыть], а другие искусства: Schein des Scheins[916]916

Видимость видимости (нем.).

[Закрыть].

Дорогой Борис Николаевич! Мне не «хочется думать», не только, «что музыкальные идеи суть родовые относительно идей поэтических», но и что интеллект – сын воли и притом только воли, что у «темного хаоса» могла родиться «светлая дочь»[917]917

«Темного хаоса светлая дочь!» – заключительная строка стихотворения Вл. Соловьева «На Сайме зимой» («Вся ты закуталась шубой пушистой…», 1894). См.: Соловьев. С. 107.

[Закрыть], что «дух Аполлона – иное выражение» (может быть даже порождение?) «тех же дионисианских начал»[918]918

В статье «О теургии»: «Не является ли дух Аполлона иным выражением тех же дионисианских начал ‹…›?» (Новый Путь. 1903. № 9. С. 104).

[Закрыть]; нахожу, что, к сожалению, опутанный Шопенгауэром Ницше недостаточно «старался подчеркнуть глубокое различие в обоих началах», так что о «благодетельном влиянии», оказанном «построением Шопенгауэра», и речи не может быть[919]919

Полемика с утверждениями Белого в той же статье: «Ницше, воспринявший эстетику Шопенгауэра, естественно старался подчеркнуть глубокое различие в обоих началах. Все же построение Шопенгауэра с его глубокими, как пропасти, непримиренностями, оказало тут, вопреки своей ошибочности, скорей благодетельное влияние» (Там же).

[Закрыть]; тем более, что Вы идете дальше Ницше и прямо объявляете аполлинизм «объективированным дионисианским началом» и постулируете «подчиненность духа Аполлона духу Диониса»[920]920

Цитируемые фрагменты из той же статьи (Там же. С. 105).

[Закрыть].

Психологически не может беспокоить исследователя плюрализм или дуализм в плоскости, на которой мы находимся, говоря об искусстве (хотя бы и теургическом); наоборот, не без натяжки проведенный монизм – бесплоден, уничтожает необходимую многогранность и быстро приводит исследователя к неплодотворному концу.

Волюнтаристический монизм есть философская подпочва оспариваемого мною тезиса, но где эмпирико-эстетический исходный пункт для сопряженного с этим тезисом столь чрезмерного возвеличения музыки?

Вершиною искусств музыка является только для человека очень музыкального; этому субъективному мнению придавать объективное значение было бы все равно, что делать музыкальность обязательным элементом для каждого художника, для каждого творца. Между тем, как раз музыкальность, настоящая природная музыкальность – очень редкое явление. Физиологическое действие музыки, более интенсивное навязчивое, нежели таковое других искусств, действие, коему подвержены не только люди, но и животные (лошади, пауки), не может идти в счет; к тому же это действие на людей антимузыкальных бывает крайне отрицательным именно потому, что сильным вне-эстетически.

Я иначе, нежели Вы, объясняю себе «ореол вечного неудовлетворенного, но и примиряющего чаяния»[921]921

Там же Белый пишет о музыке: «…она окружена ореолом вечного, неудовлетворенного, но и примиряющегося чаяния, чтó дало повод называть музыку самым романтическим искусством» (Там же).

[Закрыть], которым окружена музыка. Эстетическая сторона музыки, музыка как искусство, имеющее отношение к музыкальности, не как к оргиастическому беснованию под влиянием физиологического воздействия звуков (на которое способны кавалерийские лошади и кавалерийские на оных болваны), строго говоря, до конца доступна немногим. Большинство, даже любящих музыку, даже изучавших ее, но не обладающих большою природною музыкальностью, с трудом отдает себе эстетический отчет, чтó такое и о чем – та музыка, которою они восхищаются; это обстоятельство, по моему мнению, и «дало» (пользуюсь Вашим выражением) «повод называть музыку самым романтическим искусством», то есть (прибавлю от себя) искусством неопределенным, неуловимым, неустановившимся, неуравновешенным, стихийным, хаотическим, дионисическим. Но не является ли в том же смысле «романтическим» всякое искусство для непосвященных? Разве безнадежно влюбленные в поэзию не витают среди «неудовлетворенных, но и примиряющих чаяний»? Разве поэзию не оценивают чаще всего со стороны содержания, материала, идей, сюжета? И не то же ли самое происходит с изобразительными искусствами? И не потому ли среди наименее художественных по природе людей имеет наибольший успех программная музыка, гражданская поэзия и идейная живопись?

Все дело в том, что, если музыка, так сказать, популярно-прикладная, – наиболее доступное искусство, то музыка, как высокое и чистое искусство, – менее доступно, нежели другие искусства. Это обстоятельство побуждает ошибочно ставить музыку вне системы искусств.

Теперь представьте себе, Борис Николаевич, что нет германской музыки и, разумеется, всей той негерманской, которая совершенно очевидно является невольным (или… вольным…) рефлексом германской. Могла ли бы явиться мысль поставить музыку вне системы искусств или над всеми искусствами? Конечно, нет! Итак, вот где следует искать реальный фактор, толкнувший Шопенгауэра к возвеличению музыки. Но вместо этого можно было бы ждать постановки и решения совсем другого рода вопроса. Именно: почему у различных народов и в различные эпохи различные виды человеческого творчества поглощают наиболее сильных индивидов?

Ведь Бах, Бетховен, Вагнер так же, как Леонардо, Микель Анджело, Рафаэль, так же, как Эсхил, Софокл, Эврипид, – не только необычайные искусники в своей специальности, но и крупнейшие и характернейшие представители своей расы и своей эпохи. Разве людям Возрождения не казалось изобразительное искусство наиболее божественным, искусством по преимуществу, «теургией», совсем так же, как людям XIX–XX веков, ошеломленным никогда ранее неслыханным взрывом музыкальной гениальности у таких экземпляров человеческой породы, каким был, например, Бетховен, представляется «вершиною искусств» музыка?

Но с тем же правом высшею точкою человеческих дел можно было бы объявить войну и притом не оттого, что был столь гениальный стратег, как Наполеон, а потому, что среди гениальных стратегов оказалось такое существо, как Наполеон.

Я думаю, что Аполлон и Дионис равноправны и соподчинены друг другу и притом в каждом искусстве, а не только в музыке; что все искусства и вообще все виды творчества равновелики и равноценны.

Музыка имеет свои сильные и свои слабые стороны. Там, где налицо истинное элементарное первичное творчество, музыка является «субъективнейшим» искусством; она способна тогда к интимности гораздо бóльшей, нежели всякое другое искусство, ибо лишено условности, не нуждается вовсе в притворстве, в маске; а впечатление «объективности», общности, чего-то родового сравнительно с остальными искусствами проистекает от непосредственности и нематериальности, с какою передаются переживания композитора; причем, конечно, большинство действительно замечает и схватывает только объективный фон, основное настроение, нечто общее, общедоступное и вполне выразимое словами, а невыразимое субъективное наиболее ценное, в чем именно и сказалась индивидуальность и напряженная сила творчества, большинство или вовсе пропускает мимо ушей, или же, смутно ощущая некий странный привходящий элемент, относит его к «романтичности». Очень музыкальное меньшинство разбирается более или менее во всем, но отнюдь не делая перевода с языка музыки на язык словесного или иного искусства; наоборот: по мере углубления и выяснения композиции все больше и больше забывая и отрекаясь от иного языка, кроме музыкального.

Музыкант (если он не грубо подражает, искусно заметая следы), передает впечатления бытия («энергетическую разницу» Оствальда) с бóльшею точностью, нежели всякий другой художник, но зато отвлеченно и притом крайне субъективно; он ничем не стеснен, так как его орудие изображения все равно, что карандаш в руках ребенка, который, повинуясь своему капризу, может чертить как и куда угодно, но только не в состоянии нарисовать, например, корову, чтобы ею восхищались как коровою Мирона; единственно что требуется от ребенка – это, чтобы он, нажимая сильно на карандаш, не сломал его; уподобляя в данном случае музыканта ребенку, я под карандашом разумею музыку, как способ искусства, как organon; современные музыкальные новаторы – очень невоспитанные дети, они слишком часто ломают карандаши и притом совершенно зря, так как никогда кроме карандаша им в руки ничего не дадут и никогда другой линии кроме карандашной им провести не придется.

Собственно говоря, то, чтó принято называть «субъективным», вовсе не менее точно и определенно, нежели так называемое «объективное», а, наоборот, гораздо определеннее, точнее, резче, острее.

И вот то, чтó музыка теряет в объективности, она выигрывает в субъективности. Почти все ошибочно говорят: это нечто неопределенное, не поддающееся словесной или изобразительной передаче, нечто неуловимое и потому музыкальное; следует сказать: это нечто слишком определенное, слишком утонченное, чересчур интимное, требующее непосредственной безусловной передачи, а потому с трудом воспроизводимое недостаточно гибкими изобразительным и словесным искусствами и более поддающееся музыкальному воспроизведению.

Но если гениальному поэту, живописцу, ваятелю, зодчему удается победить коренящиеся в природе изобразительного и словесного искусств препоны к непосредственности и безусловности воспроизведения, то получается эффект, который, конечно, уступая все-таки несколько музыкальному эффекту в означенных отношениях, в итоге может оказаться сильнее вследствие бóльшей наглядности, вразумительности «объективности», к которой способны изобразительное и словесное искусства.

В своей статье о теургии Вы рассматриваете, дорогой Борис Николаевич, искусство с точки зрения способов передачи, в качестве коммуникационного средства. Подходя к человеческому творчеству с той же стороны, я строю следующую лестницу способов общения: I язык духа; II пророчество; III искусство; IV философия; V наука; VI ораторская речь; VII обыкновенная речь об обыкновенных вещах.

I и VII сходятся в том, что все, чтó хотел передать говорящий, до конца и без усилий усваивается слушателем; различие – лишь в содержании, смысле и значении передаваемого. Ведь под первым способом следует разуметь тот случай, когда каждый из разноязычной и, конечно, разнохарактерной, разносословной, разногруппной толпы, слушая говорящего апостола, думал слышать своего, свою родную речь; тут доведено до последней ясности самое неуловимое движение мысли о самых глубочайших тайнах бытия; каждый слышал не только своего соотечественника, сородича в апостоле, но как бы самого себя вдруг все уразумевшего, слышал не только свою родную, но и свою собственную речь. Эта речь была так же точна и ясна каждому, как просьба прийти в гости или констатирование хорошей погоды, или, еще лучше, как грозный или ласковый тон или жест говорящего на чужом языке[922]922

В конце чернового текста письма (РГБ. Ф. 167. Карт. 9. Ед. хр. 2) имеется позднейшая авторская приписка (Л. 21 – 21 об.):

Приписка 10 апреля 1906 года Соглашаясь не без колебания на опубликование полностью моего частного письма, которому ныне исполнилось почти три года, я решил было приготовить его для печати путем внесения поправок в целях более строгого и отчетливого изложения моего разногласия с отдельными положениями статьи о теургии.

Но, во-первых: при перечитывании этого письма мне бросился в глаза целый ряд подробностей, теперь мне несколько чуждых, но тесно связанных с самым формулированием идей, противопоставленных идеям статьи Андрея Белого; во-вторых, при перечитывании самой статьи я заметил, что схема моего настоящего отношения к ней изменилась; кое-что обострилось еще более, кое-что смягчилось.

Опасаясь вместо отражения действительного переживания дать фикцию в виде смешения разновременных уклонов мыслей, я решил ограничиться необходимыми стилистическими поправками и сокращением. Но, оставляя свое письмо во всей его неприкосновенной беспорядочности, я в этой приписке решаюсь, не выходя из круга тогдашних своих мыслей – сделать несколько добавлений.

– Статью о Достоевском и письмо о гуманизме.

[Закрыть].

48. Белый – МетнеруРГБ. Ф. 167. Карт. 9. Ед. хр. 1. Копия рукой А. М. Метнер с правкой Э. К. Метнера. Датировка проставлена карандашом: «1903, окт. 15».Письмо не было по написании доставлено адресату. Метнер ознакомил с ним Белого во время его пребывания в Нижнем Новгороде в марте 1904 г.В архиве Метнера сохранился также черновой текст письма (РГБ. Ф. 167. Карт. 9. Ед. хр. 2).

Около 20 октября 1903 г. Москва

Милый, дорогой Эмилий Карлович,

вот почему я Вам не писал:

У каждого человека бывают минуты раздумья, сомнений. И не эти минуты заставили меня замолчать. Один ничтожный случай вызвал во мне целую бурю, всколыхнул все сомненья, показав, что и эти сомненья только поверхностные. Мне стало мучительно казаться, что я ужасная дрянь, ужасное ничтожество, которое даже из своих сомнений устраивает позы, чтобы на них любоваться «откуда» – то (может быть, из глубины своего ничтожества, называя эту глубину пошлости каким-то «там»). И вот сразу все источники подкрепления, о которых я думал, что они исходят из глубины, иссякли – даже письмо, простое письмо, написанное моей манерой (дурной или хорошей – не знаю) писать – письмо о мучительных переживаниях мне казалось аффектированной позой. Я ничего не мог делать, ни работать, ни мысленно беседовать с людьми (хотя бы и с Вами) – и знаете, что я делал: я метался по гостям с каким-то опьяненным остервенением и выкрикивал все то, что мне казалось позой в те минуты, чтобы мучительно наслаждаться своим позором – говорил об «ухождениях», о дионисианском христианстве и т. д. – в тот самый момент, когда все это было моим чудовищем – ужасом – подтвержением собственного ничтожества. Теперь, когда острый период пароксизма миновал и одна обиженная горечь осталась мне – горечь обиженного ребенка, который говорит себе: «убегу из дому, буду просить милостыни, папа с мамой будут плакать обо мне – пусть, пусть безвозвратное совершится». Теперь я пишу Вам, жалуясь. Не осудите меня. Я и так себя осудил за все: и за то, что не сомневался в существовании того, что мне казалось единственно-верным, и за то, что посмел оборвать лучшие, некогда мне звучавшие струны. Не осудите меня. Я и сам себя осудил. Мне больно от самого себя.

Знаете ли конкретный факт, который вызвал во мне все эти горькие минуты? Вот он: я был у одних хороших знакомых. Там был один очень умный человек, которого я ценю за редкий ум, но который мне совершенно стихийно чужд. В его присутствии я подобрался, чтобы случайно не оскорбить его излишне-грубыми несовпадениями – настолько подобрался, что весь вечер скромнейшим образом говорил иным языком – даже пугливо изменился. Я ушел, унося лучшие воспоминания об этом человеке, сознавая однако, что он мне чужд. И что же: едва я вышел из двери, как этот человек с безмерной ненавистью, захлебываясь от избытка негодования, набросился на меня, ругал, критиковал, называл избалованным дураком, самоуверенным упрямцем и т. д. и даже хуже – позорно бранил. И это тогда, когда я, не желая его оскорбить декадентизмом, скромно молчал и через силу был не собой… В меня мучительно заползла мысль: да неужели я действительно такое чудовище, которое даже видом, интонацией голоса (это мне ставилось все в упрек) может возбуждать не насмешки, не равнодушие, не неприязнь, а ненависть – и ведь это человек, которого я очень ценил и ценю за глубокий ум. Тем обиднее мне. За что меня не любят? Или я действительно какой-то отщепенец?

И вот поднялась у меня критика на себя, на свои верования, критика на все то, чем я дышал и дышу.

Этот единичный случай, ошеломивший меня, сделал меня таким недоверчивым, что, признаюсь Вам, Эмилий Карлович, помимо всего я удерживался от того, чтобы писать Вам, боясь, что Эмилий Карлович, которого я так люблю, вовсе не тот, а нечто другое, холодно изучающее меня, чтобы некогда сказать: «Дрянь. Декадент»… и т. д. Я не верю в это: но вот какой я стал.

Я не понимаю, почему меня не любят так сильно: в прошлом году (между нами) один из профессоров, всегда любезный ко мне, когда мы столкнулись в дверях Университета без свидетелей, едва кивнул мне, взглянув на меня с ненавистью…

Мне страшно. Между нами ходят маски. Никогда не узнаешь, где эти маски обнаружатся. (Помните маски из «Пиковой Дамы» и лейт-мотив трех карт[923]923

«Пиковая дама» (1890) – опера П. И. Чайковского (либретто М. И. Чайковского по одноименной повести А. С. Пушкина). Имеется в виду сцена костюмированного бала (действие второе, картина первая), в которой маски подкрадываются к Герману, шепча: «Не ты ли тот третий, кто, страстно любя, придет, чтоб узнать от нее три карты, три карты, три карты?»

[Закрыть] – я теперь даже в мелочах открываю все это).

Мне страшно, и грустно, и больно.

Вот и Вы молчите. Не рассердил ли я и Вас чем-нибудь? Мне страшно. Я потерялся, затерялся в жизни.

Прощайте, Эмилий Карлович, остаюсь любящий Вас и уважающий

Борис Бугаев.

P. S. Слышал совершенно со стороны радостные вести о Ник<олае> Карлов<иче>. Гофман играл его сонату в Германии среди специалистов и привел их в восторг[924]924

Имеется в виду Соната op. 5 Н. К. Метнера. 15 октября 1903 г. К. П. Метнер известил Э. К. Метнера, что отправил Сонату вместе с другими сочинениями Н. К. Метнера И. Гофману и, со слов Т. Х. Бубека Н. К. Метнеру, что «в Берлине Гофман ему сыграл три раза Сонату Коли и заявил, что намеревается ее играть в Америке, куда он отправляется концертировать» (цитируется в комментариях З. А. Апетян в кн.: Метнер. С. 53. Там же в переводе с немецкого приведено недатированное письмо И. Гофмана к Н. К. Метнеру, начинающееся словами: «Дорогой друг, Ваша Соната вызвала в музыкальных кругах, в которых я здесь вращаюсь, восхищение и энтузиазм; и все, кто в восторге от первой части, жаждут услышать остальные, больше других жажду этого я!»).

[Закрыть]. Только раз забегал на минуту к Вашим. Был все время в отравленном настроении. Скоро буду.

P. P. S. На днях вышлю Вам «1-ую Симфонию»[925]925

«Северная симфония (1-я, героическая)» Андрея Белого (М.: Скорпион, 1904) вышла в свет в середине октября 1903 г. Сохранился подаренный Метнеру экземпляр книги с автографом Белого на шмуцтитуле: «Глубокоуважаемому и горячолюбимому (смею сказать другу) Эмилию Карловичу Метнеру от автора в знак неизменной приязни» (Автографы поэтов серебряного века: Дарственные надписи на книгах. М., 1995. С. 113).

[Закрыть] – плод былого недоразумения, ошибку. Ведь все, что я пишу и – может быть, буду писать, – недоразумение.

49. Белый – МетнеруРГБ. Ф. 167. Карт. 1. Ед. хр. 24. Помета красным карандашом: «XXIV».

Около 20 октября 1903 г. Москва

Мне открылось, что времени нет,

Что недвижны узоры планет,

Что бессмертие к смерти ведет,

Что за смертью бессмертие ждет.

Мой дорогой Эмилий Карлович,

Вы, вероятно, получите это письмо вместе с тем, другим, где я – не я[927]927

Подразумевается п. 48.

[Закрыть]. Но я не виноват – все, все печально здесь, в этой пасмурно-грустной осени. Все лежит это письмо, и нет воли послать Вам его.

Хочется что-то прибавить… Но что?..

Вот сейчас я бродил. Ветер рвал непрерывные ткани туманов, поддувал мне пальто, и чертил я ломаную линию по улицам и переулкам, иногда возвращаясь на пути свои, пересекал свои пути.

Иногда я останавливался на этих пересечениях, озирая перекрестки дорог. Тут видел я – то, что оставил когда-то и опять нашел, и то, от чего убегал в этот миг, видел то, что ко мне выбегало на встречу в грядущем. Тут видел я, пока прохожий не толкал меня с тротуара на тумбу. Тут я понял одну милую сказку, которую теперь мог наконец вырвать из тисков фантазии, для того чтоб воплотить наяву. Тут упали две капли мне на нос. И западали капли кругом. И я понял, что – все это – струны, натянутые между небом и землей. Мне захотелось провести руками по струнам – извлечь звуки, мне казалось, что со мной лоенгриновые лебеди[928]928

В опере Р. Вагнера «Лоэнгрин» (1850), написанной на сюжет средневекового сказания (одноименная поэма; ок. 1289–1290 г.), рыцарь Лоэнгрин, сын Парсифаля, приплывает из замка Грааля в ладье, влекомой лебедем, на защиту Эльзы Брабантской (действие первое); в образе лебедя скрыт заколдованный брат Эльзы. «Семь лебедей Лоэнгрина» – образ из стихотворения Белого «Серенада» («Ты опять у окна, вся доверившись снам, появилась…»), входящего в его книгу «Золото в лазури». См.: СП – 1. С. 148–149.

[Закрыть] – белые лебеди, белые сны. Тщетно водил я мокрыми пальцами – ни один звук не раздался в пространстве. Вдруг пронесся порыв ветряной, и согнулись звенящие струны. И запел белый лебедь – белый лебедь запел Лоенгрина.

Тут вернулся домой я и сел Вам писать, потому что я знаю – уж времени нет…

…

…

Дорогой Эмилий Карлович, простите мне сальтоморталь в тоне, но верьте – уж я знаю, что делаю…

Плохо… очень плохо… Из рук вон… Не могу я писать про то, что совершается теперь. Я поеду по времени и вернусь в прошлое… Буду писать о том, что было, войду в другое. Для этого я поворачиваю стрелку времени. Пружина визжит – описывается дуга. В окнах начинается миганье – это примелькиваются дни и ночи – всё летит обратным порядком.

Тпруу… Стой… Останавливаю стрелку…

Сижу за столом, весь обваленный конспектами по зоологии… Жара… В окно в бесконечность зияет вовеки и ломится в окна весенняя ночь – фантастически-сонная…

Завтра экзамен…[929]929

Выпускные государственные экзамены на естественном отделении физико-математического факультета Московского университета Белый держал в мае 1903 г.

[Закрыть] Верите ли, Эмилий Карлович, я ничего не знаю… Там заря – матово-бледно-весенне-грустящая радость залегает у горизонта и все эти скелеты путаются в голове. Эти кости – черепа, позвонки скверных рыб – все смешалось – завтра я провалюсь… Можно ли заниматься, нет, лучше уж я буду задыхаться от жары, нет, уж лучше закрою я окна. В них не будет мне скалиться черною пастью бездонность – слишком сильны эти зияющие улыбки – словно пасти смерти.

Слышу, за стеной проходит папа. Он по обычаю отправляется в клуб. Сегодня он чувствовал себя прекрасно. Слышу, захлопывается дверь. Всякий раз, когда захлопывается дверь за кем-нибудь, кого я люблю, всякий раз я вздрагиваю невольно.

Вот теперь я один – я смеюсь, мы смеемся с зорей, жемчугами бросаем друг в друга. Я ныряю в пролет, что зовется окном, и несусь на зоре, по зоре. О, я верю, я знаю, мне радостно…

Я пишу Вам, как пьяный, вопреки уговору, что я не буду писать во время экзаменов. Вы простите отрывистость в тоне – я пьян от избытка чего, я не знаю, мне весело… Вот смешал я все конспекты в кучу… Завтра утром перед экзаменом в страхе я их буду опять разбирать, пробегая… Но поздно… Пора кончать… Завтра рано вставать… Уже белое утро – три часа… Застучал экипаж. Это папа из клуба, подъехал. Он заигрался в шахматы… Ему вредно так долго играть… Встаю на подоконник… Вот его черный котелок, сутулая спина, зонтик под мышкой… Вот по лестнице чьи-то шаги тяжело поднимаются… ближе… Это папа… Сейчас позвонит… Ух, как жарко… Подхожу к умывальнику, нажимаю педаль, обливаюсь холодной водой –

– Но забыл я, что струи воды не вода, а текучее время. Вот я выпустил время – раздается звонок (это папа звонится) – и снова мне в окнах мелькают просветы и мраки – все несется в обратном порядке.

Тпруу… Стой… Останавливаю стрелку, а то как бы не перелететь в будущее…

Весь Ваш Борис Бугаев.

P. S. Мой привет и уважение Анне Михайловне[930]930

А. М. Метнер.

[Закрыть].

РГБ. Ф. 167. Карт. 1. Ед. хр. 25. Помета красным карандашом: «XXV».

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?