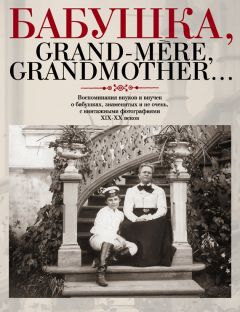

Автор книги: Елена Лаврентьева

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 18 (всего у книги 30 страниц)

Вчера работала целый день: мыла полы, прибирала в комнатах, чистила самовары. Может быть, оттого и хворала сегодня, хоть говорит мама: «Работай, так, может, здоровее будешь», – а я чувствую совершенно наоборот.

Что-то реже стала получать письма от Мити. Хотела дождаться от него письма и потом уже отвечать, но мне не терпится, напишу.

7 июля, понедельник. Алтат

Не хочется и писать-то.

<…>

С сегодняшнего дня постараюсь не высказывать, что у меня на душе, то есть не в дневнике своем. Нет, дневник – это моя подруга, которая всегда с сочувствием меня выслушивает. А Мите не стоит надоедать, я вижу, ему надоело мое нытье, да он все равно и не поможет, так что же напрасно ему надоедать. Отчета в прожитой жизни никому не буду давать. Спасибо Наташе, хоть сочувствует и желает советом хоть помочь. Но, пожалуй, все напрасно. Я сплю, засыпаю.

Уж ты плачь ли, не плачь – слез никто не видит.

9 июля 1897 года. Алтат, 10 ч. вечера

Кто на море не бывал,

Тот и горя не видал

И досыта Богу не маливался.

Пришлось встать в 6 часов. Папа едет в Ачинск и уж у Палеевых, а у меня поручения туда. Мама забыла меня разбудить вовремя, пришлось торопиться, бежать туда, ну и то хорошо, хоть застала. Была поденщина сегодня в 10 человек: косили. Варили шоколад, только не совсем удачно. Дома были я, Нюра моя и Иванова, да еще днем пришла Фета и пробыла до вечера. Папа, Петр Кузьмич, Гордевна и Берниковы уехали сегодня в Ачинск. Мне хотелось ехать, но тяжело лошадям, если приедет Анюта, и тесно сидеть будет.

Сегодня сильно напугалась. Буду Мите писать, видно от него еще не скоро придет. А теперь его письма отличаются от прежних.

Не так рассудили старики!

<…>

7 ноября 1897 года

Вот и праздник завтра наш алтатский храмовый – Михаила Архистратига. Мама хочет завтра ехать в Скрипачи на ярмарку. Конечно, не за тем, чтоб продавать что-либо или покупать, а просто в гости к батюшке. Я так удивилась, что и меня мамаша звала с собой, но я, несмотря на такую честь, все-таки отказалась. Не хочется, неудобно Нюрочку и Олю без присмотра оставить. Настроение мое? Мне все равно. Тревожусь, что от Мити нет долго письма, хотел вскоре послать подробное письмо и откровенное, но и до сих пор нет. Ни карточек, ни кофты, ни черта нет, просто досада.

<…>

К чему все это писать, и так нерадостно, да вспоминать еще минувшее горе и страдания, только… А как переживешь да вспомнишь, то кажется, что через это пережитое делаешься чище, лучше. Хорошая школа.

Есть у меня предчувствие, что мои мытарства не кончены и будут, пожалуй, продолжаться до конца моего существования, по пословице: одна беда и другую накличет.

13 декабря, Алтат, 1897 год

Часто слышишь, жалуются наши интеллигенты на скуку в деревне, да и сама я того же мнения была раньше, т. е. что в деревне, кроме скуки, ничего не сыщешь, теперь же думаю иначе. Правда, что в глуши трудно жить привыкшему к городской жизни, да притом еще слабому характером. Если будешь стараться, по возможности не для себя только, то забудешь скучать, только не совсем. Лучше б было, если б хоть один человек был, который мог разделять твои взгляды и понятия. Я только в этом чувствую недостаток. Например, я мечтаю, чтоб в нашей школе было две учительницы, другая была бы старшая, более знающая и опытная, могла бы руководить мною и помогать мне добрым советом. Я бы всей душой полюбила ее, старалась единодушно с ней действовать на пользу общего блага и не подумала бы скучать.

14 февраля 1898 года

Вчера я испытывала такое сильное чувство одиночества, какое испытываю очень редко.

До того было тяжело, до того невыносимо, что я, чтоб не выдать себя, легла поскорее, но, несмотря на страшную усталость и слабость, я долго не могла заснуть. Думала, что слезы облегчат меня, но вышло наоборот. И сегодня скверно, какая-то пустота, словно кто помер.

Неужели в жизни все так, неужели для того находишь, чтоб потерять. Нет, мне не себя больше жаль: я еще могу найти утешение, хоть сейчас тяжело и больно. Если б хоть мне понять, что это такое: ужас, ужас! Хотела вчера писать, да с отвращением вспомнила…

Купила вчера себе лошадь за 33 руб., рыжей масти. Буду кататься сейчас и летом верхом, только седло еще нужно купить.

Все проходит.

А все-таки уверена почему-то, хоть и не хочу этой веры, не нужна мне она, но, и помимо своего желания, я уверена, что когда-нибудь должна встретиться.

1898 год

Должно быть, в понедельник или во вторник, на Масленице, я видела сон: пришла в баню, разделась и вдруг вижу, что у меня на груди выросли две другие руки, маленькие, как у Нюрочки, такие же пальчики тоненькие, длинные и нежные – не все руки, а только кисти рук и сложены одна на другую. Как наяву ясно видела я этот сон, как стояла и с удивлением и страхом рассматривала подобное уродство.

1898 год, 11 апреля

Одна надежда мне светила,

и та надежда стала сном минувшим.

Сегодня решила писать то, что хочу до конца моей жизни помнить. Но ранее этого дня, хоть и намеревалась писать, но не могла собраться с силами. Теперь же я немного спокойнее чувствую себя. 1898 года, 22 февраля, воскресенье первой недели Великого поста, в 9 часов вечера Нюрочка, моя радость и утешение, ушла от нас в лучший мир, прожив 8 лет, 2 месяца, 21 день, 21 час. Господи, Ты мне послал горе, Ты же и утешение пошли. Всю последнюю неделю перед масленой был у Нюрочки жар по ночам, днем же она была совершенно здорова. Особенно памятен вечер один. Был Петр Кузьмич у нас, присел поиграть на гитаре и что-то грустное играл, но она упросила его сыграть, чтоб ей с Олей потанцевать, и сколько времени кружилась с Ольгой, так что Оля уже устала и вообще не захотела продолжать. Но моя девочка до того развеселилась, что и нас всех воодушевила и меня вызвала, и я сколько-то времени с ней плясала. И только, когда у дяди рука устала, так она унялась. Нас всех удивило ее сильное веселье, такого я в ней не замечала раньше, словно чувствовала, что последний раз. Не соглашалась с доводами дяди, что он еще завтра придет и опять будет играть. Всю Масленицу она была здорова или казалась здоровой, только последние дни стало заметно, но еще в пятницу я с ней съездила в Акатку и в Захарьинку, и она ничего была, только, приехав оттуда, сейчас же, не раздеваясь, поехали кататься. Я и не хотела ее взять, но она заплакала, и мамаша пожалела ее, и я взяла. Тут-то она, должно быть, и простыла совсем. Субботу и воскресенье я уже не брала ее кататься.

Нюрочка, 1891

В воскресенье вечером я поехала за ней к Маше, но она попросила оставить ее ночевать там. В понедельник ее привел работник Петр домой, но меня не было. Когда я пришла из школы, она лежала на бабушкиной кровати. Увидела меня, смеется и шепотом говорит мне: «Мама, у меня голосу нету», – а сама улыбается. «Ну, – говорю, – вот пьяные бабы гуляют на Масленице, поют песни, да и потеряют голос, вот и ты, видно, подгуляла немножко да и потеряла голосок», – а самой так что-то жаль, да и до этого все было что-то жаль: и поет она, играет, веселится, а я все с жалостью на нее смотрю. Я сразу предположила, что у нее коклюш, так как сделался кашель. Хоть и сухой был кашель, но стали ее поить салом с горячей водой, и явилось сильное откашливание мокроты, но ходить не стала с понедельника вечера, все лежала, как бы дремала. Как мне жаль было ее, что приходится оставлять, уходить в школу, а тут еще поститься нужно было, так что из церкви в школу, а потом, немного погодя, опять в церковь. Но чтоб я что-либо серьезное предполагала… Если б Маша не посоветовала, то я бы, пожалуй, сама не догадалась обратиться к фельдшеру – до того меня школа, забота и пощенье отвлекло и как бы ослепило. С понедельника до пятницы она почти в одинаковом положении была. В пятницу после обедни я собралась в Назарову исповедоваться и привезти фельдшера. Подошла к ней: «Прощай, Нюрочка! Жди, я скоро приеду». Она же ничего не сказала мне, только молча ответила на мой поцелуй. Приехав из Назаровой, я опять ушла к вечерне, а фельдшер обещался вслед за мной приехать. Часов в 8 приехал и фельдшер, выслушал, осмотрел, но ничего не сказал, и тут я не вразумилась. Боже, зачем я так ослепла в то время? Зачем я ничего не заметила? Он обещался ночевать и наутро опять побывать, а я, глупая, вот что подумала: что подействовали деньги, полученные им с винта, и заставили его быть внимательным, не вразумилась же тем, что он остается в Алтате ночевать из-за Нюрочки, значит, серьезно. А просто мне хотелось, чтоб он был как можно внимательнее к больной, так как я ему не слишком доверяла. Не то чтоб его знаниям не доверяла, а боялась, что он будет невнимателен к ней. Нюрочка пред тем заплакала, что вот фельдшер будет ее осматривать и даст ей горькое лекарство. И нужно было видеть выражение лица ее, чтоб увидеть, что она переживает в эту минуту. Я встала у комода, против кровати, а ее поставили на ножки, чтоб удобнее было выслушать грудь. Она во время выслушивания смотрела на меня, как бы просила у меня защиты, а я же отошла к комоду, чтоб не мешать фельдшеру и уступить место маме, но этого взгляда мне не забыть. Ночь она провела спокойно. В субботу, когда я пришла от обедни, фельдшер уж был у нас. Нюрочка была в одном положении: разговаривала, ела бруснику. Он долго пробыл у нас. Потом я поехала к Маше, куда и наш медик пришел. К вечерне я сходила. Вечером подали слабительный порошок, с него Нюрочку прослабило, и тут она в последний раз откашлялась. Легла с бабушкой, как и раньше. В воскресенье просто тяжело было мне оставить ее одну, чтоб идти в церковь, но мама стала посылать меня, и я пошла. А уж как пришла, так она меня до самой смерти не отпустила, если выйду за чем на минуту, то она сейчас же начинает звать: «Мама, мама, скорей! Ой, мамочка, скорей идите!» После обедни за папой приехали: в Захаринку к больному, и он уж стал собираться. Я стала говорить, что Нюрочку надо исповедать и приобщить. Мамаша же посоветовала дождаться, пока папа приедет из Захаринки. Но Нюрочка мне сказала: «Мама, мне тяжело сдыхать». Тут уж я попросила папу сначала исповедать ее. Приготовили подушку на диван в зале, и я перенесла ее туда и положила. Бедная моя девочка, как молилась, крестилась своей худенькой ручонкой, смотрела как на иконы!

После, как мы с папой стояли у ее гроба, он долго смотрел на нее и сказал, стараясь подражать ее голосу: «Птичек ловила, маму да бабушку не слушалась». Это она говорила на исповеди. После исповеди начались ее страдания. Не могла уж найти себе места, то на две подушки ляжет, то вовсе без подушки, то поперек кровати, то на бабушкину кровать, то в зало ее унеси: «Мама, опять положи меня на диван», – то к дедушке на кровать, но туда уж ее не понесла, говоря, что, Нюрочка, тебе и там, милая, будет неудобно. Она мне ничего не сказала на это. То на руки.

Боже мой, чего бы я не дала, чтоб она так не мучилась. Часу в первом она выразила желание посидеть в теплой воде, а тут как раз подошла Маша и разбранилась, что не сейчас же исполняется ее желание. Стали готовить ванну, то да другое и прошло с час времени прежде, чем ее посадили в ванну, но она и полутора минут не сидела, ей стало в воде тяжело. Я ей стала мочить голову, но она замахала рукой, чтоб я не мочила голову: «Не надо мочить голову!» Но я уж замочила. Из ванны обернули в одеяло и так положили, чтоб пропотела. Но поту не было, а просила, чтоб ее раскрыли, что ей жарко, тяжело, но я боялась, так она ручкой машет под одеялом, чтоб хоть немножко избавиться от жара. Петр Кузьмич увидал и показывает мне, улыбается. Мне жаль было это видеть, и я раскрыла ее, переменила рубашечку, хотя и та, что на ней, была сухая. Все говорила: «Зачем намочили голову?» Даже от кровати до стола не отпускала меня чаю напиться. Взгляд ее как бы говорил: «Мама, ведь уж недолго нам с тобой видеться!»

Татьяна Петровна с дочкой Нюрочкой

Господи! Как тяжело писать о всем этом. Чем ближе к вечеру, тем хуже становилось. Часа в 4 принесли от фельдшера мазь для груди и йод. Раньше терпеть не могла лекарств, а тут все сама просит: «Мама, мажь мне грудь! Мажь йодом горло! Ох, тяжело, захватывает, сдыхать тяжело!» Господи, нужно было все это видеть, чтобы понять ее мученье. Часов в 8 я начала просить маму, чтоб послали скорее лошадей в Назарову за фельдшером, так как видела, что ей все тяжелее становится. Минут за пять до беспамятства ее я вышла в кухню, чтоб намочить горячей водой голову, – угорела еще с утра, – так она постановила бабушку: «Пошлите маму скорей, да пошлите же скорей!» Мамаша ей сказала: «Разве меня уж, Нюрочка, не любишь?» – «Нет, люблю, – а сама так и торопит: – Бабушка, Нюра, пошлите маму скорее». Я пришла, и она мне велела держать бок. Потом привязала к горлу ромашки и пить дала, опять я ее взяла на руки, но она сейчас же опять на подушку запросилась. Отвязали ромашку, и тут-то она в последний раз внятно три раза сказала: «Уж замучили вы меня совсем». Потом отвернулась к стене. Мамаша хоть и велела запрячь лошадей, но велела подождать у Петра Кузьмича, пока не пошлет сказать, ехать или нет, так как уже много видела подобного и решила: если хоть немного лучше будет, то послать, а иначе только к покойной привезет его. Еще несколько раз просила Нюрочка пить, но уж плохо выговаривала слово «пить», а потом я уж только догадывалась, чего она хочет. Несколько раз переложили ее, давали с чайной ложки воды, но уж она назад выливалась. Тут мною уж совершенно овладело отчаяние. Пошла я в зало, упала на колени пред иконами, заставила и Нюру с Олей молиться, просила и папу, и он пошел в кабинет, молился там. Со слезами в отчаянии молилась я, но в пословице говорится: вскоре Бога не умолишь. Только тут я сознала и поверила тому, чего не сознавала все время и не хотела верить. Приду, посмотрю на нее и опять еще сильнее начну молиться. Наконец, мама позвала меня, чтоб я ее перекрестила. Я ее три раза перекрестила и надела свой крест, так как вспомнила, что на ней креста нет. Потом подошел папа и благословил ее. Что всего тяжелее было, так это то, что мне казалось, она все чувствует и слышит, а это хуже беспамятства. Села я возле нее (боялась, что она умрет, когда я в зале буду), называла ее ласточкой, Нюрочкой, просила, чтоб на прощанье хоть что-нибудь мне сказала, но ничего не дождалась, только мучилось мое дитя, уж не до разговоров ей было. Так страшно дышала, рот сильно так раскроет и страшно и изо всех сил набирает воздух, и опять то же, и все реже начала дышать и меньше открывать рот, а то разинет рот, сколько только возможно, а тут начала все меньше и меньше. И наконец, в последний раз едва заметно вздохнула. Мне все хотелось ее переложить поудобнее, но мне уж не дали ее тревожить, говоря, что это, пожалуй, повредит ей, и она тогда будет долго и ужасно страдать. Да если б допустили меня до этого, т. е. позволили, то я бы схватила ее на руки и начала бы бегать с ней по комнатам. Бедная, пока она часовала, так сгорела восковая свеча, маленький огарочек остался, и я его спрятала. Обмыли. Какая она худенькая, тоненькая, беленькая стала. Все ничего надели: и рубашку нашли, и лифтик, и панталончики, и юбочку, а платьице пришлось надеть не новое, хотя оно и розовое и еще хорошее, но уж маловато ей стало, да и гладила его тут же. Было у ней красное кашемировое платье, да не посоветовали в красном положить. Понесли мою Нюрочку в зало на столы.

Каково мне было это видеть, не сумею объяснить. Я не хотела уходить оттуда: все боялась, что наутро у нее застынут губки и щечки, и я не узнаю своей девочки, все хотела нацеловаться, но не случилось того, что я предполагала. Тельце вовсе не застыло и даже весь тот день, а лицо и все время было, как живое, и целовала ее, как живую, даже боялась, что она жива, и накануне похорон вечером прикладывала к губам и носу стакан. Вот тут-то папа и сказал мне ее грехи, ввиду того, что она не изменилась, а, напротив, лежала такая красивая, серьезная, что я живую ее такой не видела. Да разве на ней тяжкие грехи: «птичек ловила да маму и бабушку не слушалась». «А без спросу брала?» – «Нет».

Когда я вышла из зала после того, как Нюрочку положили на столы, тут-то меня и взял угар, думала, что и сама замучаюсь. Бабушка Лозовиха все горячей водой мне голову обливала, только тем и облегчала немного. Не помню, как уснула, но проснулась, еще темно было. Проснулась, мгновенно села на постели и со страхом начала соображать, что что-то ужасное случилось. Хоть и все до малейшей подробности помнила, что произошло с вечера, но как бы не могла сообразить, ужасно ли то, что случилось, как бы ум помутился у меня. Но, наконец, пришла в себя, и тут страшно заболело у меня внутри, как словно кто выпячивает у меня из груди сердце. Если б это физическая боль была, то ее сравнительно легко перенести, но тут такое невыразимое горе и страдание, что я начала стонать, потом кричать, всех разбудила, руки, как и вчера, онемели опять, потом явились уж слезы. Только и переставала немного тогда, как убирали стол и вокруг стола цветами Нюрочку. Какая милая лежит, не могла я определить все три дня выражение ее лица, оно мне казалось и строгим, и ласковым, и серьезным, и радостным. Веселое и в то же время серьезное лицо. Как выразить? Одно знаю, что всего тяжелее, когда подойду к ней, начну всматриваться и знаю, что это моя Нюрочка, которая недавно бегала тут, разговаривала со мной, всегда была веселая, ласковая, говорунья, все шутила недавно со мной, еще на Масленице подала мне бумажный кошелек из-под конфект, предлагая взять конфекту: «Мама, хотите конфект?» Я засунула руку в кошелек, а там нет ничего, а она стоит смеется и от смеха не может говорить. Почему такая серьезная, красивая? Начинаю называть ее: «Нюрочка, милая! Поговори со мной! Отчего молчишь?» Начинаю громче звать ее, трогать ей ручку, целовать, но все ответа нет. Тогда уж прямо кричу, сколько силы есть: «Нюрочка! Нюрочка!» Начинают руки неметь, и уводят меня от нее. «Нет, я не верю, – говорю им, – что она мертвая, ведь живая, да не хочет говорить со мной».

Утром ученикам сказала бабушка Лозовая, и они всей гурьбой прибежали к нам. Ох, как тяжело их всех видеть было без Нюрочки, этого я тоже не могла видеть, да и они все навзрыд плакали о ней. Я не могла смотреть на любимицу Нюрочки – девочку Сашу. И все три дня ребята все бегали и плакали. Третье отделение остались читать по переменке Псалтирь. Потом стал народ приходить и все знакомые. Днем ни на минуту не перемежался народ. Я сначала ничего, а потом негодовала, что не дают мне побыть наедине с Нюрочкой. Только вечерами удавалось мне это, да и то на минуточку только, а то все караулили и не допускали оставаться одной. Одну старуху так выгнать хотела: заведет такие разговоры, что я прямо выносить не могла. Просила маму как-нибудь увести ее из зала, чтоб хоть не слышать ее. Петр Кузьмич ездил в Назарову, чтоб купить на обивку гроба и ботиночки да пригласить о. Николая на отпетие. Но ни того, ни другого не нашел, а о. Николай пообещался. Хорошо, что хоть здесь нашлось все, что нужно, а то я не знала, что и делать, так было жаль, жаль. Гроб был длиною два аршина. Обили его розовой материей. Накануне похорон положили Нюрочку в гроб, я почти не помню этого, нет, все помню, только что-то такое было, из-за чего увели меня из зала. Вечером опять в гроб положили цветов, на крышку положили восковое дерево, которое походило на плющ, прикололи к платью белый цветок ей. Эту ночь я сходила с ума или недалеко от того была. Пока Лозовая сидит у кровати и смотрит на меня, так я еще хоть и ложусь, и сажусь, и места не могу найти, но все-таки лучше, но, как отойдет, я опять начинаю дрожать, стонать и так далее. Предыдущие вечера то же самое было, хоть и в меньшей мере. Утром я старалась сильнее всмотреться в лицо Нюрочки, запомнить все черты лица. Обнимала гроб, целовала ее и страшно боялась, что скоро приедет о. Николай. Должно быть, в 10 или в 11 приехал он. Я в окно увидела, что он въезжает в ворота. Господи! Сейчас, сейчас скоро унесут навсегда мою радость, мою жизнь! Кричала во время литий, что не отдам, ни за что не отдам Нюрочку, она моя, угрожала как бы, но в душе сознавала, что сделают по-своему, и от этого еще хуже было. Держалась за гроб, не давала, но и меня крепко держали, уговаривали, просили. Хоть обидно, а отпевание прошло обыкновенно, как бывает, если смотреть со стороны, но я-то не забуду его никогда. Не забуду эту массу народа, словно все собрались провожать мою Нюрочку в дальнюю дорогу. Да не забуду пения: «На реках вавилонских тамо седохом и плакахом, внегда помянути нам Сиона… и ныне силы небесные с нами невидимо служат». Помню Катя надоедала со спиртом и водой. Помню, как солнышко светило ярко и весело с небес, как несли Нюрочку на кладбище, да я все боялась, что девушки уронят гроб. Петр Кузьмич в головах поддерживал гроб и говорил: «Ах, Буян Николаич, Буян Николаич!» – а мне плохо видно было из-за него Нюрочку, но на лошадь я не хотела садиться. Пережить все это я могла, только не высказать. Последний раз поцеловала свою девочку у края могилы, что же больше-то я могла сделать? Будь я хоть самый энергичный человек в мире, и то бы ничего не помогла вся энергия, но каково пережить это чувство беспомощности в таком страшном положении? Я бы рада вырвать была свою Нюрочку из гроба… <…>

1898 год, 14 апреля

Родительский день сегодня. Была у обедни, потом на кладбище. Возмущает и душу надрывает причитание женщин, чувствуешь, что не с радости этот плач, похожий на заунывное завывание осеннего ветра, но в то же время здесь и игры немного, а если искренно и от тяжкой печали, то боязно, что такой плач и сетование – грех, гневит Бога, а тем более если напоказ. Хоть не напоказ, а просто так принято, но пользы от такого причитанья ни себе, ни покойному, разве что похвалят, что так умеет хорошо причитать, да других разжалобить. А теперь ждем гостей. Вчера просватали Катю Елизарову. Мы с мамой были на просватанье, а сегодня придут к нам. За Катю радуюсь, хоть неровна годами с женихом, ему всего 20-й год, а ей уже 27. Но на вид они как будто одинаковы годами! Ровно чрез 10 лет после меня выходит Катя. Моя свадьба была в 1888 году 16 мая, а у нее не знаю когда. Господи! Я уже успела жизнь прожить, все испытать, овдоветь, дочь схоронить, а она еще только вступает в жизнь. Одно меня утешает за нее, что хоть и молод жених против нее, но, должно быть, не ветреник, скромный, основательный. Жаль было бы ее: она такая хорошая девушка, да и люблю ее как родную.

Татьяна Петровна на могиле дочери

Как померла Нюрочка, так она более всех оказала сочувствия мне и искренно жалела Нюрочку, словно она ей родная была, да и немудрено, ведь мы с ней

10 лет дружим, и Нюрочку она любила как родную, да и трудно такую девочку не любить было, а Катю она в особенности уважала.

На этом заканчивается первая тетрадь, и обрываются записи Татьяны Петровны. Другие тетради, к сожалению, до нас не дошли.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.