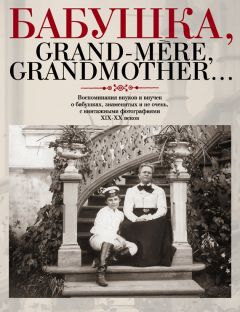

Автор книги: Елена Лаврентьева

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 19 (всего у книги 30 страниц)

Чем измеряется любовь?

© Е. Е. Утенкова-Тихонова, 2008

Родители должны беречь, растить и учить своих детей. И дети это отлично знают. Внуков они растить не должны. Вернее, могут, конечно, но не спросится с них особо за это. На то есть родители.

Родители и дети, по сути, одно поколение, спаянное и физически, и духовно, закрученное жизнью в одну круговерть событий, где сначала старшие отвечают за младших, а затем младшие за стариков.

У бабушек с внуками все иначе. Их встреча изначально короче. У бабушек главная часть жизни уже позади, у внуков еще впереди, поэтому встреча их – обоюдный подарок, роскошь, выпадающая не каждому.

Когда я родилась, моей бабушке, Елене Михайловне Замятиной, было уже 63 года. Описание ее жизни, предшествовавшей моему рождению (бабушка была почти ровесницей 20-го века), составило бы сюжет большого эпического романа, к написанию которого я не чувствую сейчас в себе ни права, ни сил. Тем более что и сама бабушка избегала ворошить прошлое: было, что было, не к чему вспоминать. С достоверностью я могу рассказать только о себе, вернее, о бабушке, но в моей «внучкиной» жизни.

Елена Замятина, 1919

Родилась Елена Михайловна Замятина в 1902 году в Москве, в дворянской семье.

Отец ее умер, когда бабушке было 9 лет. Семья осталась без кормильца, и, чтобы иметь право на бесплатное обучение в хорошей гимназии (что в Гороховом переулке), Лене надо было учиться на круглые «двенадцать». И она училась: уже тогда слово «надо» было для нее законом. Началась революция. Зимой 1918 года мать, Екатерина Замятина, кинувшись к сыну, белому офицеру, застигнутому событиями на юге, не вернулась домой, погибнув от тифа в дороге. Так в 16 лет бабушка осталась круглой сиротой, оказавшись одна в опустевшей квартире в Гарнеровском переулке. Квартиру, правда, новая власть сразу же начала уплотнять, в результате чего Лене пришлось переселиться в самую маленькую 9-метровую комнатку за кухней, бывшую комнату прислуги. В этой квартире в Гарнеровском переулке будет растить она своих детей, сына и дочь (мою маму). По этому же адресу принесут ей в 1944 году похоронку на мужа, Петра Степановича Филимонова. Здесь пройдет большая часть ее жизни, скрытая от меня завесой времени.

Правда, будут еще тяжелые годы эвакуации и будет, наконец, Таруса, город на берегу Оки, ставший для нее любимым местом на земле. Приедет Лена в Тарусу в 1923 году вместе с Валерией Ивановной Цветаевой[2]2

Сестра Марины Цветаевой по отцу, дочь Ивана Владимировича Цветаева от его первого брака с В. Д. Иловайской.

[Закрыть] и группой учеников курсов «Искусства движения» (А. Дункан), неожиданно определив этим всю свою последующую жизнь: долгие годы она будет преподавать танцы и пластику и возвращаться в Тарусу каждое лето сначала с детьми, а потом и с внуками.

Она сумеет не только вырастить сына и дочь, но и закалить свой характер, организованность и бескомпромиссность которого так никто из нас и не унаследовал. Человек чести и долга, смысл своей жизни бабушка видела только в безоговорочном служении близким, и ни в чем другом. Поэтому появление внучки, еще одного человека, нуждающегося в ее любви и опеке, она, стосковавшаяся среди выросших детей, ждала с не меньшим нетерпением, чем мои родители. Меня и назвали в честь бабушки: никто бы не отважился тогда сделать иначе.

О том, как надо растить и воспитывать маленьких детей, бабушка имела непререкаемое суждение. Она вообще вся была непререкаемая, четкая и определенная, без лишних слов и деталей. Такой же была и ее внешность: высокая, крупная, выше всех на любых фотографиях, с благородными, но никак не миловидными, тоже крупными чертами лица, которые с фотографической точностью унаследовали ее сын, а потом и внук.

Раннее детство заполнено для меня золотым светом, как улица против солнца. Контуры деревьев, домов, людей скорее угадываешь, чем различаешь. Солнечный ли это свет или свет той любви, что дарили мне близкие, не знаю. Но детство для меня – это всегда Таруса, огромный таинственный мир, уходящий во все стороны света своими ломаными горизонтами. Это одно бесконечное лето, вмещающее в себя и сумрак оврага, и мелькание солнечных бликов под колесами велосипеда, и острый холодок скорого падения в груди, и стручок акации на ладони, взрывающийся тебе в лицо, и заросли «ваньки мокрого» у забора, на все лето спрятавшие укатившийся мячик. В то бесконечное количество подробностей, мгновенное узнавание которых сейчас, через 30 лет, дарит мне острое чувство вневременья, а может быть, вечности.

Курсы «Искусство движения». Класс В. И. Цветаевой.

В верхнем ряду 2-я слева Елена Замятина, 5-я справа В. И. Цветаева, конец 1920-х гг.

Е. Замятина (слева), конец 1920-х гг.

Е. Замятина и ее класс, 1934

Новогодняя постановка, класс Е. Замятиной, 1943

Лена и бабушка, лето 1966

Эта загадка Целого, проявляющего себя в деталях, и ускользающего от тебя, как только начинаешь эти детали перечислять, является для меня одной из главных художественных проблем.

Так и теперь, воспоминания о бабушке рассыпаются передо мной на отдельные фрагменты жизни, камушки, большие и мелкие, драгоценные или не очень, сорвавшиеся с единой нити событий, нанизывающей день за днем.

Москва. Мне лет шесть. Я сижу у пианино на большом коричневом томе Пушкина, положенном на скрипучую вертящуюся табуретку, открученную до предела, и с тоской жму на черные и белые клавиши. Бабушка неотступно рядом. «Раз-два, раз-два», – ведет она счет, резко ударяя пальцем о край инструмента. Играю я плохо, неточно, бабушка сердится и стучит еще громче… Раз-два, раз-два… Нижние соседи уже жалуются на эти ежедневные стуки, сопровождающие и без того надоевшие музыкальные повторы, но бабушка непреклонна, пьеса должна быть выучена, и избавления ни мне, ни соседям нет. Два раза в неделю ко мне приходит учитель, старый бабушкин аккомпаниатор и друг, Леонид Владимирович. Он никогда не стучит по пианино, терпеливо, в который раз, пытаясь правильно поставить мою руку. «Какие длинные музыкальные пальцы!» – говорит он, чтобы хоть что-нибудь придумать бабушке в утешение. Мне наплевать на пальцы, я ненавижу его Майкапара, со всеми этими «Сказочками» и «Пастушками» до глубины души.

«Раз-два, раз-два» каждое утро считает бабушка, но это уже не музыка, это гимнастика. Я лежу на полу, на узеньком коврике и из последних сил поднимаю ноги. Раз-два, раз-два. У меня обнаружен сколиоз (небольшое искривление позвоночника), и его надо вылечить с помощью физкультуры. А «надо» для бабушки, а значит, уже и для меня – закон. Особенно обидно заниматься гимнастикой летом на даче, когда на улице солнце и вместе с ним в окна заглядывают твои друзья, робко спрашивающие уже не у тебя, а сразу у бабушки: «А Лена скоро выйдет?» «Скоро, скоро», – как всегда отвечает им бабушка, но я знаю, что это «скоро» – совсем не скоро. Впереди еще каша, противное парное молоко, обязательно допитое до донышка, и английский: «The goat and the fox», – наизусть.

А вот опять Москва, наша комната. Пол в ней и стол завалены лоскутами ткани.

В середине комнаты мама, молодая, тонкая, в желтом платье, наскоро скрепленном булавками. Рядом бабушка с куском мела в руке. Обеим не до меня: надо срочно определить, куда врезать карман, и вопрос этот, конечно, спорный…. Бабушка шьет. Сшить бабушка может абсолютно все. Старое, довоенное пальто и попорченная молью шапка превращаются в мою зимнюю куртку с меховой оторочкой по обшлагам. Потертая юбка, вывернувшись наизнанку, – в новые брючки, шелковая старинная шаль – в платье Золушки… «Стой спокойно, а то уколю!» – это уже мне, выросшей, бабушка пытается сшить первые в моей жизни джинсы, у всех есть, а в магазине не купишь. Образец, взятый у подруги на два дня, перед глазами, но бабушка вносит свои коррективы: «Не будешь же ты ходить в таком виде!» – и вот джинсы уже не джинсы, и я почти плачу.

Нитки, тесьмы, кружева и ленточки такие красивые и разные, закрученные в тугие клубки, хранятся у бабушки по цветам, в разных мешочках. А одиночные пуговицы – никчемные сиротки, в большой круглой железной коробке с вензелями, на которой написано через ять: «Нафталинь. Аптекарскш магазинъ К. И. Феррейнь». Когда я заболеваю, бабушка дает мне коробку в кровать поиграть. И я с наслаждением высыпаю ее содержимое на одеяло, как в первый раз радуясь и поражаясь хрустальному граненому яйцу с тонкой дырочкой посередине или двум (зеленой и красной) стеклянным колбочкам на серебряных булавках, подставках для орхидей с лифа моей прабабушки.

«А ты одевала их на балы?» – завороженно спрашиваю я. «А как же!» – не раздумывая отвечает мне бабушка, сразу переводя разговор в другую сторону.

Сама она одета всегда в одни и те же платья, простые, с маленькими воротничками, шившимися каждый год по одной и той же выкройке, совсем обветшалой и пожелтевшей. По торжественным случаям, когда мы идем в театр или в гости, платье на ней черное с тонким кружевным рисунком, а на обычный воротник наложен еще один, белый, тоже кружевной, сплетенный, наверно, сто лет назад. В его основание прикалывается брошка, старинная, с бирюзой. Эта брошка – единственная фамильная драгоценность, пронесенная бабушкой через все голодные военные годы. Есть, правда, еще тонкий золотой браслет с глазками-жемчужинками, память о прабабушке, но его я потеряю, без спросу, просто так, одев однажды на один из скучнейших школьных дней рождений, с унылым заседанием вокруг именинного торта, где-то в районе Медведкова. Бальное платье, сшитое бабушкой, настоящее, с бархатными лентами, нижними юбками и кружевными штанишками у меня уже есть. В нем я должна читать стихи на домашнем празднике:

«Балкон раскрыт

И ветка белых роз

В окно мне дышит ароматом…»

– громко декламирую я, стоя посередине комнаты, любимого Блока. А любимый художник у бабушки Жуковский. У него тоже все балконы, террасы, но не замкнутые пространства, а распахнутые наружу, так что и нет уже этих террас, а есть листва, заглядывающая в окна, и солнце, разбивающее эти окна об пол солнечными квадратами.

В Тарусе, 1971

В моей жизни тоже есть такая терраса в Тарусе, в цветаевском доме, в котором росла когда-то в голодные послевоенные годы моя мама, а теперь мы ходим туда просто в гости, пить на ней чай с Инной и Евгенией Ивановной Цветаевой (вдовой Андрея Цветаева[3]3

Брат Марины Цветаевой по отцу, сын Ивана Владимировича Цветаева от первого брака с В. Д. Иловайской.

[Закрыть]).

Терраса эта совсем не такая, как на картинах Жуковского, много меньше, но равно и лучше, потому что розы, а вернее, белый шиповник перевешивается через ее перила отовсюду, а за ним, в просвете берез, Ока, призывно поблескивающая серебряной рябью. В доме, после солнца террасы, темно, почти холодно и как-то особенно пахнет временем, как пахнут только очень старые книги и вещи, давно убранные на полати. И в этом сумраке смотрит на меня со стены комнаты молодая женщина за роялем, в голубом пышном платье, «обязательно бальном». Это Валерия Ивановна Цветаева, она давно умерла.

Сейчас, почти через тридцать лет, умерли уже и Евгения Ивановна, и ее дочь Инна и моя бабушка, и дом этот уже два года как сломан его новыми хозяевами, милейшими и интеллигентнейшими людьми, построившими на его месте новую дачу, вполне соответствующую их положению и достатку.

Да и шиповника белого в Тарусе почти нигде не осталось, вместо него золотые шары гордыми победителями перевешиваются тебе навстречу из-за каждого второго забора.

Бабушка любит цветы, и золотые шары тоже любит. Но эта ее любовь сразу же превращается в очередное занятие для меня. «Смотри, какое чудо тебе Марья Филипповна передала!» – показательно бодрым голосом говорит она, возвращаясь от соседей с рассыпающимся во все стороны золотым букетом. «Надо их скорее нарисовать, пока не завяли!» – прибавляет она, заметив тоску в моих глазах (мы как раз договорились с ребятами играть в казаков-разбойников в овраге). Но в эти игры бабушка со мной не играет, от нее не спрячешься ни казаком, ни разбойником. И я вынуждена рисовать и золотые шары, и белую розу в стакане (совсем как у Врубеля, по словам папы), и малиновый пион, который, как назло, распустится завтра у кого-нибудь на огороде. Но постепенно тоска сменяется почти физическим удовольствием от блеска сырых мазков акварели на белой бумаге, и вот, отчасти благодаря бабушке, я – художник, и хотя давно уже не рисую золотых шаров в синей вазе, сама теперь мучаюсь при виде куста сирени или белого облака груши, распустившегося под окном. «Господи, разве Это можно нарисовать, но что-то ведь надо со всем этим делать!»

При полном презрении к устоям буржуазного быта («мещанка» было самым страшным ругательством в ее устах) главным украшением своей комнаты, в которой росла и я, бабушка видела рояль и картины на стенах. Последние должны были быть моими. «Ты будешь рисовать, а я тебе за это буду читать», – говорила мне бабушка, и выбора у меня уже не было. Я так и вижу ее засыпающей над описанием Аустерлицкого сражения в «Войне и мире». Выбора уже не было и у нее, русскую литературу я должна была знать без сокращений. А вот мы бодро шагаем в библиотеку, маленькую московскую, на углу Измайловского бульвара, рядом с которой мы живем, или большую Тарусскую на горке за «портамойней». В библиотеках бабушку давно знают и всегда радостно встречают, вынося из запасников все новые и новые книги, почему-то недоступные другим посетителям. Диккенс, Гюго, Конан Дойл – все это уже давно прослушано мной и прочитано бабушкой. В Тарусе в библиотеку нам с подружкой разрешено бегать и одним: подклеивать ветхие книги. Это тоже придумка бабушки. Она выдает мне дома аккуратные полоски белой бумаги, которые мы потом с наслаждением подклеиваем к пушистым краям выскальзывающих из рук страниц. Старые книжки толще, мягче новых, почему-то теплее на ощупь и – неожиданное открытие – пахнут по-разному, в зависимости от автора.

Дома мы сами делаем альбомы. Бабушка нарезает серый картон, обложку обклеиваем бархатной бумагой, под ее цвет подбираем ленточку – это завязка. Альбомы называются «Что я видела» и разнятся по годам. Соответственно, каждая страница – отчет об увиденном. Конечно, туда никак не попадают такие волнующие меня события, как пятнистый щенок, обнаруженный под лестницей в подъезде, или пачка дядиных сигарет, почему-то оказавшаяся докуренной у сестры в кармане, но музеи и выставки, на которых я была, должны быть все. Если мы посмотрели фильм, я обязана нарисовать иллюстрацию. Между поездкой в Абрамцево, портретом Царевны-лягушки и программками консерватории – обязательные программы-приглашения с домашних праздников. Они – необходимое условие – все рукотворные и непохожи одна на другую. Внутри все, как у настоящих. Артисты – я, мои сестры, дети друзей. Редко, но участвуют взрослые, например: «Буря мглою небо кроет… Исполняет Е. Утенков (мой отец), аккомпанирует Т. Филимонова (двоюрная сестра)». Бедный папа…

В доме, где растут дети, обязательно должны быть детские праздники – эту бабушкину аксиому усвоили мы все. Мама пишет сценарии, папа рисует декорации, бабушка шьет костюмы. У каждого детского вечера свое название, своя тема.

На маленьких тусклых фотографиях (папа печатает их сам, закрывшись в ванной) я то в костюме снегурочки, то куклы-коломбины, то шарманщика с настоящей шарманкой, склеенной из картонной коробки и разрисованной накануне. У шарманки даже есть ручка, настоящая, я кручу ее и пою, а сестра играет:

«По разным странам я бродил,

И мой сурок со мною…

И мой всегда, и мой везде,

И мой сурок со мною».

Сурка у меня, конечно, нет, но зато есть картонный попугай с магнитиком в клюве, он вытаскивает конвертики с пожеланиями гостям.

При всей «небогатости» жизни, после концерта или представления – обязательное угощение. На столе фирменные бабушкины пироги с вареньем, капустой и грибами (тарусскими), а около каждой чашечки мандарин, новогодняя диковина, кожура его раскрыта как цветок, в середине свечечка. Когда все рассядутся, свечки зажигают и надо играть: у кого дольше всех прогорит… На елке тоже свечи, всегда настоящие, в маленьких медных подсвечниках-прищепках, раскрашенных в разные цвета еще моей прабабушкой. От этих живых огоньков в комнате раздается треск и пахнет смолой и лесом. Елка тоже у нас всегда настоящая, иногда, если не удается найти хорошую, ее связывают из двух худеньких доходяг («одры» – называет их бабушка), и я, надевая звезду, замираю на стуле в испуге и удивлении: две верхушки (как сейчас две макушки у моего ребенка).

Бусы на елке тоже бабушкины, старинные, тяжелые стеклянные или плетеные из красных, серебряных и золотых нитей, их одевают в первую очередь. Часть игрушек обязательно должна быть самодельной. Мне не нравятся самодельные игрушки, разве их можно сравнить с блестящими большими шарами из магазина, в которых, если присмотреться, отражается вся комната, а ночью они тихо проворачиваются и поблескивают в темноте. Но моего мнения никто и не спрашивает, просто дня за два до праздника к нам приглашаются сестры Вяжлинские, и мы целый вечер клеем бесполезные хлопушки (не стреляют) и гирлянды. Хорошую цветную бумагу не купишь, и в ход идут бабушкины запасы, обертки от чая, фольга от шоколада, картонки от тортов. Фантики от конфет бабушка тоже не выбрасывает, из них она делает петушков. Их уже целая армия: от совсем крошечных (фантики от ирисок) до огромных (шоколадки), хранятся они в особой коробке и выдаются мне только в качестве награды, например за выученное длинное стихотворение. Я расставляю петушков на ковре по росту, но сразу на душе становиться пусто и скучно, я совсем не Суворов, и любое правильное построение – конец игре.

Каждые зимние каникулы, нестерпимо холодные в нашем географическом поясе, бабушка вывозит меня на этюды в один из маленьких подмосковных городков. За 6 лет учебы в МСХШ мы объехали их почти все. Живем мы в маленьких двухэтажных гостиницах, с деревянными скрипучими лестницами в коридорах, почти всегда в одиночестве. На улицах этих городов дует пронизывающий осенне-весенний ветер, идет мокрый снег, бесконечно долго смеркается, и в сумерках, за всем этим снегом и дождем, встает величественное пространство земли и неба, открывающееся за поворотом реки близ Боровска, Можайска, Вереи или Волоколамска. Оно, это пространство, существует отдельно от меня, уже не являясь моим физическим продолжением, как поворот знакомой улицы в Тарусе. Его нельзя было обживать, перед ним можно было только предстоять.

Сама бабушка, совершив и без того мучительный для нее переезд из Москвы (при ходьбе очень болели колени) и обосновавшись с книгами в гостиничном номере, с неизменным кипятильником на столе, старалась уже никуда не выходить. Выходить должна была я и, возвращаясь, приносить рисунки. Рисовать я могла все что угодно, и эта свобода заставляла меня бесконечно блуждать по незнакомым окрестностям одиноким соглядатаем чужой жизни. Сама бабушка совсем не тяготилась своим вынужденным заточением. Сейчас мне кажется, что это было самым любимым ее временем. Все проблемы на время отступали, я была где-то рядом, а к быту у бабушки было отношение простое. У нас и дома никогда не было ничего лишнего. Помню, как в детстве я мечтала о мягком диване и креслах перед телевизором (телевизора у нас тоже не было), таком же, как у наших родственников. Пройдет время, и я куплю похожий диван на свои первые заработанные деньги, но не почувствую долгожданного счастья: он окажется таким большим и громоздким, что мы уже 20 лет спорим, куда и кому бы его поставить.

Конечно, не из одних праздников и путешествий состояла наша с бабушкой жизнь. Было в ней место и драме. Бабушкин характер вообще был полон противоречий. Жесткий, гордый и властный от природы, да еще прокаленный бедами и невзгодами, он имел одну слабину: огромную, страстную любовь к детям. Поэтому все наше воспитание – мое, а прежде и мамино, состояло из смешения строгой безоговорочной дисциплины с мягкостью, доходящей порой до бессовестного баловства. Например, я никогда сама не стелила свою постель, до 20 лет не мыла посуду (упущение выше меры восполнено жизнью), не убирала комнаты, не собирала портфель. То же самое повторялось и на каком-то глубинном, эмоциональном уровне. Эта «слабина», эта огромная беззащитная любовь к нам мучила и саму бабушку, делая ее зависимой от нас и рождая бесконечные обиды. Обижалась бабушка очень бурно и «нешуточно». Дверь в ее комнату с шумом захлопывалась, и в квартире повисала зловещая тишина. Но это было затишье перед грозою. Глубина бабушкиной обиды измерялась этими часами, а то и днями, проведенными за закрытой дверью. И чем дольше был этот период, тем громче и разрушительней ураган обвинений в наш адрес, следующий за ним. Никакие уговоры и слова покаяния не действовали, наша черствость, грубость и неблагодарность превышали любое прощение. Тут уж доставалось всем: и маленьким, и большим. «Гусар!» – возмущенно выкрикивала бабушка, видимо, самое страшное оскорбление, стремительно проносясь по коридору мимо папы, образца кротости и смирения нашей семьи. «Хабалка!» – это уже мне. Если градус обиды достигал предельной величины, бабушка демонстративно надевала ботики с самодельными вставками на носках (болели пальцы) и говорила, что уходит от нас из дома. Тут уж и я начинала рыдать от ужаса.

Справедливости ради надо сказать, что я не помню, чтобы эта угроза хоть раз была исполнена в действительности. Как всегда после самых пугающих молний и раскатов грома неожиданно быстро выглядывает солнце и во всей природе разливается особое облегчение и благодать, так и бабушка вдруг резко сменяла гнев на милость, и баловство наше продолжалось с прежней силой. Трудно дождаться большой благодарности от детей. Маленький ребенок уверен, что взрослые, как и весь окружающий мир, сотворены для него одного и вокруг него одного. Это отношение к родителям не меняется и с годами. Но когда человек маленький, он сам неотделимая частица и выражение этого окружающего его мира, поэтому наградой и благодарностью нам взрослым выше меры является его улыбка, удивление, смех, запах волос, сияние глаз. Но чем он старше, тем слабее сияние, реже улыбка, а прямой осознанной благодарности нет и в помине, вместо нее, наоборот, протест, желание отделиться, освободиться от докучной любви. Я не была исключением. Чего стоила моя «измена» и переход в юношеские годы в мир родителей и их друзей, с «их», а не нашими с бабушкой поездками, впечатлениями, разговорами. Там было легче, веселее, там с каждым годом моего взросления все больше стиралась грань, кто старше, кто моложе. Дистанция же между мной и бабушкой только росла. В то время как моя личная жизнь наполнялась все новыми и новыми событиями, у бабушки совсем отказывали ноги, не позволяя ей выходить за пределы квартиры, тускло зрение, умирали последние близкие друзья. Да тут еще и тяжелая болезнь, приковавшая ее к инвалидной коляске и ставшая для нее настоящей мукой: смиряться, покоряться, полагаться на других, «быть кому-то обузой» бабушка не умела никогда. Она прожила очень долгую жизнь – 89 лет, почти треть которой она отдала своим внукам, двум девочкам и мальчику (моему младшему брату).

Чем измеряется любовь? У нее нет ни веса, ни объема. Но если измерять любовь в минутах, отданных другому человеку, то тогда мне досталось ее от бабушки больше всех. Благодарность не измеряется ничем. Словами? Но качество слов тоже не измеряемая величина, никак не связанная с их количеством. Когда дело касается жизни, уже не работают никакие уравнения и формулы. Бабушка знала это очень хорошо, но почему-то все равно собирала и хранила все наши нехитрые открытки и поздравления, написанные неуверенным детским почерком и часто повторяющие друг друга. И мне хотелось бы, чтобы эти мои воспоминания легли очередным листом нашего с бабушкой альбома или повисли самодельной хлопушкой среди золотых шаров, повешенных кем-то еще на дереве жизни.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.