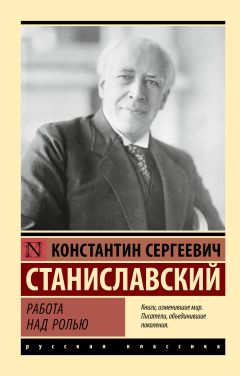

Текст книги "Работа над ролью"

Автор книги: Константин Станиславский

Жанр: Кинематограф и театр, Искусство

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 22 (всего у книги 27 страниц)

Дополнения к «Работе над ролью» («Ревизор» план работы над ролью)

1. Рассказ (общий, не слишком подробный) фабулы пьесы.

2. Играть внешнюю фабулу по физическим действиям. Например: войти в комнату. Не войдешь, если не знаешь: откуда, куда, зачем. Поэтому ученик спрашивает оправдывающие его действия внешние, грубые факты фабулы. Оправдание грубых физических действий предлагаемыми обстоятельствами (самые внешние, грубые). Действия выбираются из пьесы, недостающие – выдумываются в духе произведения: что бы я сделал, «если бы» сейчас, сегодня, здесь… находился в аналогичных с ролью обстоятельствах.

3. Этюды по прошлому, будущему (настоящее – на самой сцене); откуда пришел, куда ухожу, что было в промежутках между выходами.

4. Рассказ (более подробный) физических действий и фабулы пьесы. Более тонкие, подробные и углубленные предлагаемые обстоятельства и «если бы».

5. Временно определяется приблизительная, грубая, черновая сверхзадача. (Не Ленинград, а Тверь или даже полустанок по пути.)

6. На основании полученного материала – проведение приблизительного, грубого, чернового сквозного действия. Постоянный опрос: что бы я сделал, «если бы»…

7. Для этого – деление на самые большие физические куски (без чего нет пьесы, без каких больших физических действий).

8. Выполнить (сыграть) эти грубые физические действия на основе вопроса: что бы я сделал, «если бы».

9. Если большой кусок не охватывается, – временно делить на средние и, если нужно, на мелкие и самые мелкие куски.

Изучение природы физических действий. Строго соблюдать логику и последовательность больших кусков и их составных частей, соединять в целые, большие беспредметные действия.

10. Создание логической и последовательной линии органических, физических действий. Записать эту линию и укрепить на практике (много раз проходить по этой линии, играть ее, крепко фиксировать, освобождать от всего лишнего – 95 процентов долой! – доводить до правды и веры).

Логика и последовательность физических действий приводят к правде и вере. Утвердить их через логику и последовательность, а не через правду ради правды.

11. Логика, последовательность, правда и вера, окруженные состоянием «здесь, сегодня, сейчас», еще больше обосновываются и закрепляются.

12. Все вместе создает состояние «я есмь».

13. Где «я есмь» – там органическая природа и ее подсознание.

14. До сих пор играли со своими словами. Первое чтение текста. Ученики или артисты хватаются за нужные им, поразившие их отдельные слова и фразы авторского текста. Пусть записывают их и включают в текст роли среди своих случайных, непроизвольных слов.

Через некоторое время – второе, третье и прочие чтения с новыми записями и новыми включениями записанного в свой случайный, непроизвольный текст роли. Так постепенно, сначала отдельными оазисами, а потом и целыми длинными периодами, роль заполняется словами автора. Останутся прогалины, но и они скоро заполнятся текстом пьесы – по чувству стиля, языка, фразы.

15. Текст заучивается, фиксируется, но громко не произносится, чтобы не допускать механического болтания, чтобы не создалась линия трючков (словесных). Мизансцена тоже еще не зафиксирована, чтобы не допустить линии заученной мизансцены в соединении с линией механического болтания слов.

Долго играть и крепко утвердить линию логических и последовательных действий, правды, веры, «я есмь», органической природы и подсознания. При оправдании всех этих действий сами собой рождаются новые, более утонченные предлагаемые обстоятельства и более углубленное, широкое, обобщающее сквозное действие. При этой работе продолжать рассказывать все более и более подробно содержание пьесы. Незаметно оправдывать линии физических действий все более и более тонкими психологическими предлагаемыми обстоятельствами, сквозным действием и сверхзадачей.

16. Продолжать игру пьесы по установленным линиям. О словах думать и заменять их при игре тататированием.

17. Верная внутренняя линия наметилась при процессе оправдания физической и других линий. Закрепить ее еще сильнее, так, чтобы словесный текст оставался у нее в подчинении, а не выбалтывался самостоятельно, механически. Продолжать играть пьесу с тататированием и одновременно продолжать работу по утверждению внутренней линии подтекста. Рассказывать своими словами: 1) о линии мысли, 2) о линии видений, 3) объяснять эти обе линии своим партнерам по пьесе, чтобы создать общение и линию внутреннего действия. Это основные линии подтекста роли. Укреплять как можно прочнее и постоянно поддерживать.

18. После того как линия укреплена за столом, читать пьесу со словами автора, с сидением на своих руках и с максимально точной передачей партнерам всех наработанных линий, действий, деталей и всей партитуры.

19. То же самое – за столом, с освобождением руки тела, с некоторыми переходами и случайными мизансценами.

20. То же самое – на сцене со случайными мизансценами.

21. Выработка и установление планировки декорации (в четырех стенах).

Каждого спросить: где бы он хотел (в какой обстановке) быть и играть. Пусть каждый представит свою планировку. Из всех поданных актерами планов создается планировка декорации.

22. Выработка и наметка мизансцен.

Уставить сцену по установленной планировке и привести в нее актера. Спросить, где бы вы стали объясняться в любвиили убеждать партнера, говорить с ним по душам и прочее. Куда удобнее было бы перейти, чтобы скрыть смущение. Пусть перейдут и делают все физические действия, необходимые по пьесе: искание книги в библиотеке, открывание окна, топка камина.

23. Проверка линии планировок и мизансцен с произвольным открыванием той или другой стены.

24. Садиться за стол и проводить ряд бесед по литературной, политической, художественной и другим линиям.

25. Характерность. Все то, что уже сделано, создало внутреннюю характерность. При этом характерность внешняя должна проявиться сама собой. Но как быть, если характерность (внешняя) не проявится? Пусть делают все, что уже сделано, но при хромоте ног, при коротком или длинном языке, при известном поставе ног, рук, тела, при известных, внешне усвоенных привычках, манерах. Если внешняя характерность не рождается сама собой, то прививайте ее внешне. Она должна привиться, как лимонная ветка – к грейпфруту.

История одной постановки (педагогический роман)

В артистическом фойе нашего театра вывесили объявление, что очередной работой назначена постановка пьесы А. С. Грибоедова «Горе от ума», которую будет ставить сам главный режиссер Творцов вместе с приглашенным в труппу режиссером Ремесловым[55]55

Персонажи в книге «Работа актера над собой» не всегда совпадают с действующими лицами «Педагогического романа» (там большинство из них – начинающие ученики, здесь – опытные актеры), поэтому замена фамилий, сделанная автором в последующих его работах, не может быть механически перенесена на данную рукопись.

[Закрыть].

Фамилия последнего была довольно известна по его провинциальной деятельности, и потому многие из артистов приветствовали нового члена труппы. Другие, напротив, относились к Ремеслову недоверчиво и удивлялись тому, что новому человеку, совершенно незнакомому с приемами нашей работы, поручали сразу, без проверки такую важную постановку, как «Горе от ума». Об этой ошибке говорили с главным режиссером, но ни убеждения, ни предостережения не действовали, так как Творцов, попав в полосу нового увлечения, верил, что в лице Ремеслова судьба посылает ему энергичного помощника, которого он долго ждал.

В один из ближайших спектаклей в фойе театра, переполненном костюмированными артистами, появился веселый, оживленный Творцов вместе с каким-то господином. Все сразу поняли, что это Ремеслов, поскольку одет был с иголочки. Все атрибуты хорошего актерского гардероба были налицо. Великолепная булавка с жемчугом, очевидно, поднесенная в бенефис, золотая розетка в петлице, от которой в карман визитки спускалась цепь со связкой всевозможных брелоков, – тоже подношения от публики. Часы в кожаном браслете, монокль и золотое пенсне на тонких золотых цепочках, много колец (тоже, очевидно, от публики), цветной полосатый плюшевый жилет, модная визитка, лаковые башмаки, какие носят при фраке, рыжие толстые перчатки и шляпа-котелок в левой руке. Полный, рыхлый, ниже среднего роста, с жирным лицом и щеками, с пухлыми губами, с толстыми ногами; белокурый, с прилизанными по-модному волосами, с рыжеватыми усами, коротко подстриженными и сверху подбритыми. Более любезный, чем нужно, с высшими, более официальный и сдержанный, чем следовало бы, с низшими. Вся его фигура носила отпечаток дурного тона провинциального бомонда. Судя по торжественному виду Ремеслова, мы ждали от него вступительного слова, но это было бы некстати при простоте нравов кулис. Я думаю, что Ремеслов почувствовал это, и потому разбил приготовленную речь на отдельные реплики, которые пустил в оборот, так сказать, не оптом, а в розницу для приветствия отдельных уважаемых лиц. Я слышал, как он среди любезностей и комплиментов говорил премьеру: «Я чувствую себя путешественником, пристающим к тихой пристани обетованной земли». Другому актеру он сказал, что пристает к маяку настоящего искусства. При разговоре с третьим он называл нас, артистов театра, свободными детьми свободного искусства, а самого Творцова красным солнышком русского театра.

Вся эта литературщина отзывала заученной речью.

Вообще дурной тон Ремеслова произвел плохое впечатление на нас. Мы недоумевали, как сам Творцов, такой тонкий и чуткий человек, не замечает его безвкусицы.

Скоро мы узнали Ремеслова не только с дурной, но и с хорошей стороны. Он оказался энергичным работником и превосходным администратором. Благодаря ему в первые три дня его службы вопрос о постановке «Горе от ума» окончательно выяснился, и нас уже вызывали в театр на первое собрание.

Было бы бесцельно устраивать чтение самой пьесы, которую мы знаем наизусть с гимназической скамьи. «Горе от ума» – наша давнишняя знакомая, родная, поэтому сразу была назначена первая беседа о пьесе с приглашенными гостями – друзьями театра и знаменитостью. Таким «генералом на свадьбе» явился профессор А., известный знаток Грибоедова. Собрался весь театр ин корпоре не только артисты, но и служащие, заведующие частями, некоторые рабочие, портные, техники и прочие. Общее оживление, радостные лица…

Опытная рука нового режиссера-администратора сказалась во всем: и в устройстве фойе, предназначенного для бесед, и в расстановке мебели, и в убранстве большого стола для заседаний, и во всем строе и распорядке беседы. Артисты сразу почувствовали опытную руку и подчинились Ремеслову. Они быстро сбежались на звонок, расселись в порядке по местам. Главный режиссер Творцов занял председательское место, члены дирекции расположились около него, водворилась торжественная пауза. Наконец Творцов встал и обратился к собравшимся с вступительным словом:

– Сегодня у нас большой праздник: к нам пожаловал один из самых дорогих для нашего артистического сердца гостей – наш Александр Сергеевич Грибоедов.

Гром аплодисментов приветствовал любимца.

– С ним прибыл его близкий друг – Александр Андреич Чацкий (аплодисменты), шалунья Лиза (аплодисменты), сам Павел Афанасьевич Фамусов с дочерью, с секретарем, со всей родней, с Анфисой Ниловной Хлёстовой, Тугоуховскими, разными бедными родственниками, со всеми знакомыми: Репетиловым, Загорецким, турком или греком «на ножках журавлиных»…

За аплодисментами и приветствиями, встречавшими каждое из действующих лиц «Горя от ума», не было слышно дальнейшего перечисления имен прибывших. Казалось, что все они высыпали из дорожных карет и теперь здоровались с артистами среди общей радости встречающих.

– Принимайте же дорогих гостей, – продолжал оратор, когда стих гул, – несите им побольше подарков: цветов вашего артистического творчества. Пусть каждый возьмет под свою опеку одного из дорогих гостей, пусть он заботится о нем! Не важно, какое место суждено этому лицу занимать в нашем творческом шествии: первое или последнее, когда в пасхальную ночь идешь в крестном ходе, не все ли равно, что ты несешь самую большую хоругвь или маленькую восковую свечу, лишь бы участвовать в общем торжестве. У нас не должно быть ни больших, ни малых ролей, ни премьеров, ни статистов. Пусть живут во всех нас только человеческие сердца обитателей старой грибоедовской Москвы. Если кого-нибудь автор обделил словами, сочиняйте их сами и живите ими в народных сценах, на последнем плане, за кулисами. Нет слов – живите молча, одними чувствами, общайтесь взглядами, излучениями вашей творческой воли. Не все ли равно – лишь бы создавать художественные образы и вместе со всеми нами жить «миллионом терзаний» Грибоедова и тем счастьем, которое несет нам «Горе от ума».

Оглушительные рукоплескания покрыли последние фразы речи оратора.

Слово предоставляется приглашенному профессору, которого приветствует Творцов. Профессора встретили не шумными, но почтительными аплодисментами, все присутствующие актеры встали.

– Благодарю театр и его артистов, – начал профессор, – за честь и радость, которые они мне оказывают, делая меня участником своей новой работы и сегодняшнего торжества. Мне, посвятившему много лет жизни изучению великого поэта, особенно радостно видеть ваш энтузиазм, ощущать ваш творческий запал и предвкушать прекрасные сценические создания, которые вы нам готовите.

Профессор говорил около двух часов, чрезвычайно интересно и красиво. Начав с биографии Грибоедова, он перешел к истории создания «Горе от ума», к подробному разбору сохранившихся рукописей, потом к изучению последнего текста пьесы, цитировал наизусть многие стихи, не вошедшие в издание, оценивал их… Далее лектор вспомнил наиболее важных комментаторов и критиков пьесы, разобрал противоречия, которые у них встречаются.

В заключение он прочел и передал главному режиссеру целый реестр названий критических статей о прежнем исполнении пьесы с пометками, где, в каких изданиях, музеях и библиотеках можно найти и прочесть каждую из предлагаемых статей. Он закончил лекцию любезной и элегантной фразой, в которой и на будущее время отдавал себя в распоряжение театра.

Оратору долго и горячо аплодировали. Артисты обступили его, жали ему руки, благодарили его и говорили, перебивая друг друга:

– Спасибо! Спасибо! Вы дали нам так много! Благодарим вас! Вы сказали так много важного! Вы очень, очень помогли нам! Чтобы собрать весь этот материал, пришлось бы годами сидеть в музеях, искать книги, перечитывать, для того чтобы на тысячах страниц отметить две-три важных для нас строки!

Да и не найти, не собрать всего материала! Вы за каких-то два часа объяснили нам всю литературу о Грибоедове, исчерпали все библиотеки, все книги…

Больше других распинался перед профессором один из артистов – Рассудов, прозванный Летописцем за то, что постоянно писал какой-то таинственный дневник всех репетиций, спектаклей и бесед. Он уже заполучил реестр книг и принялся за переписку в свою летописную книгу рекомендованных статей.

Когда все успокоилось и артисты уселись по местам, снова встал главный режиссер и обратился с краткой речью к профессору. Он благодарил его за ценную научную помощь, оказанную нам в нашем новом начинании, благодарил и за эстетическое удовольствие, которое доставила всем его важная по содержанию и красивая по литературной форме лекция. Потом Творцов обратился ко всем артистам с заключительными словами.

– Первый камень положен. Толчок дан. Мы все взволнованы не простым, а артистическим волнением. В этом повышенном творческом состоянии я и отпускаю вас домой. Цель сегодняшнего заседания достигнута. Ваше взволнованное чувство скажет вам более, чем мы могли бы это сделать теперь, после блестящей лекции профессора. Поздравляю вас с началом – и до свидания, до следующей беседы.

В тот момент, когда мы вставали и молодежь готовилась дать волю своему темпераменту, Ремеслов, ловко подкараулив момент, как раз вовремя остановил нас своим твердым, спокойным и очень авторитетным заявлением:

– Следующая беседа, завтра в двенадцать часов, в этом же фойе театра. Вызывается вся труппа, присутствие всех обязательно. Повесток не будет. Прошу не уходить из комнаты, не расписавшись в книге.

«Опытный режиссер, – подумал я, – умеет говорить с артистами».

Застучали стулья, загудели голоса, затопали ноги. Одни провожали профессора, другие толпились вокруг рассыльного, торопясь расписаться в книге репетиций, третьи весело обменивались впечатлениями о первой удачной беседе.

Среди общего оживления выделялась задумчивая, почти мрачная фигура Чувствова, одного из самых талантливых артистов труппы. Удивленный его видом, я подошел к нему и спросил:

– Что с тобой?

– Напугался, – ответил он.

– Кого? Чего?

– Профессора, – ответил он тем же серьезным, испуганным тоном.

– Чем же он тебя напугал? – допытывался я.

– Столько наговорил, что теперь не обрадуешься и роли.

Я рассмеялся.

– Нет, ты не смейся! Я серьезно. Какие же нужны таланты, чтобы выполнить хоть часть того, что он наговорил за два часа? И так уж трудно, и без того страшно браться за работу, а тут – на тебе! Навалили на спину пуды всяких сведений и говорят: «С Богом! Счастливого пути!» Ты не думай, что я шучу: я очень серьезно напугался.

– Однако, – возразил ему Рассудов, – должны же мы все это знать и руководствоваться при работе.

– Не знаю: вероятно, должны, – я ведь не ученый. Но пусть нам говорят об этом не теперь, при первых шагах, пусть не говорят так много сразу; пусть нам скажут об этом после, постепенно, когда мы нащупаем под собой хоть какую-нибудь почву. На первых же порах нам надо говорить что-то другое, какое-то одно слово, одну фразу, квинтэссенцию всей этой литературной мудрости. Приди, встань и скажи нам сокровенное слово: так-то, мол, и так-то – «тра-та-та, тра-та-та-та-та!» – и уйди. И я орать буду от восторга; я буду руки целовать от благодарности. Потом, когда мы поработаем неделю-другую, приди опять и скажи нам еще десять мудрых фраз и опять уйди. Через неделю опять приди, скажи нам двадцать мудрых фраз; через неделю – еще сорок. И наконец, когда мы совершенно овладеем ролью, читай нам ежедневно по лекции. Все пойдет впрок. А теперь – я удивлен, поражен, раздавлен от ума, учености, знаний профессора, голова переполнена, а сердце пусто.

– Чего захотел! Какого-то сокровенного слова! Да разве оно сразу приходит? Надо помучиться, прежде чем понять его, – возразил Чувствову один из товарищей.

– Может быть, – согласился Чувствов, – но и помучить артиста надо умеючи.

– Мыслимое ли это дело, – продолжил возражать тот же артист, – чтобы режиссер знал все магические слова для всех существующих пьес; ведь режиссеры – люди. Они сами вместе с нами доходят до важного слова через искания и мучения.

– Пусть ищут, пусть мучаются, пусть доходят, но только не с нами, а с учеными, в их кабинетах. Нас же пускай оставят свеженькими.

– Другими словами, пускай режиссеры творят за нас, пускай переживают творческие муки, а мы – артисты, хотим прямо на готовенькое. Так, что ли?

– Муки творчества! Хватит и на нашу долю. Чего другого, а творческих мук достаточно! – ответил Чувствов. – Разве творчество в том, чтобы путать нас, набивать нам преждевременно головы? Ты хочешь помогать? Так помогай с толком, в этом твое режиссерское дело и состоит, а совсем не в том, чтобы открывать в театре университет и забивать актерам головы наукой.

Видя, что спор затягивается, я напомнил Чувствову о вечернем спектакле, в котором он был занят. Через минуту мы уже выходили триумвиратом из ворот театра по своим домам: я, Чувствов и Рассудов жили в одном направлении и всегда ходили вместе. Чувствов был возбужден. Вероятно, заброшенные профессором мысли забродили в его талантливой голове и не давали покоя его пытливому артистическому чувству.

– Что за черт! – разбирался он вслух в своих ощущениях. – Какая-то окись на душе! Внутри все перепуталось. До беседы казалось, что дорога к пьесе открыта, ясна, свободна, а теперь точно ее перекопали и завалили горами всяких мудростей. Того гляди, все мозги себе повывихнешь. Пришли ко мне в душу, как в аптеку, прописали рецепт, заказали новый заказ по старым традициям и рецензиям и ушли. Да не желаю я, черт побери, быть аптекарем! Я хочу быть артистом, самим собой, для кого плохим, а для кого, быть может, и хорошим. Не хочу заказов, не хочу пугать себя. Караул, сохрани бог, выйдет хуже, чем у Шумского, Самарина или у Ленского[56]56

Шумский Сергей Васильевич (1821–1878), Самарин Иван Васильевич (1817–1885), Ленский Александр Павлович (1847–1908) – выдающиеся актеры Малого театра, исполнители ролей Чацкого и Фамусова.

[Закрыть]; или не так, как желают Белинский или Пиксанов[57]57

Пиксанов Николай Кирьякович (1878–1969) – литературовед, исследователь творчества А. С. Грибоедова, автор трудов о «Горе от ума».

[Закрыть]. Недостает еще художника, который бы прописал мне грим: рот такой-то, нос такой-то, глаза такие-то, как на такой-то картинке. Ничего еще не посеяли нам в актерскую душу, а уже хотят жать. Да не стой ты над моей душой с серпом в руке и не жни раньше времени! Не сметь говорить о результатах! Не сметь приказывать моей природе!

– Что ж тебе нужно? – спросил Рассудов, остановившись посреди тротуара, чтобы и перевязать готовую рассыпаться связку книг, которые он вместе с заношенным портфелем и летописью постоянно носил с собой.

– Мне нужен простой анекдот, интересный рассказ, характерная выдумка из жизни эпохи и ее людей; мне нужно понять общественное и философское настроение пьесы; мне нужно вместе с кем-нибудь любоваться, восхищаться стихами, стилем, ритмом Грибоедова, его людьми, его пьесой, талантом, отдельными местами, всем произведением. Мне интересны и устройство дома, и костюмы, и портреты, и манеры, и обычаи – уклад жизни двадцатых годов; окружи меня всем воздухом этой жизни, увлеки меня, а не учи. Ты не трогай меня и моей души, а лишь помогай моей фантазии создать обстановку и атмосферу так, как я сам захочу и сумею. Тогда я, естественно, заживу в ней, не смогу не зажить. Пусть это будет плохо, но мое. Не навязывай ты мне с первых же шагов чужие результаты творчества, чужие мнения и чувства, свой заказ. Ведь это все равно что заказывать еще не забеременевшей женщине: роди, мол, мне обязательно мальчика, да хорошенького, да брюнета с голубыми глазами, высокого роста, и чтобы похож был на самого заказчика. Ну что ж, пожалуй, заказывай, а в результате, смотришь, родится не мальчик, а девочка, и не брюнетка, а рыжая, не с голубыми глазами, а с серыми, да притом не высокая, а маленькая.

Разве можно приказывать природе? Разве она слушается приказа? Попробуй прикажи моему чувству: живи, мол, так-то и так-то, как хочет режиссер, профессор или даже сам Грибоедов, – ничего не выйдет. А если ко мне будут приставать с чужими чувствами, которых я сам в себе не вырастил, – ладно: я тебя надую и представлюсь, что чувствую, а сам чувствовать не буду, а буду ломаться, притворяться чувствующим: несчастным, или счастливым, или страдающим… Ну? Какой же толк? Допустим, я тебя обману, глаз твой обману, но души зрителя не обману! Душа!.. Хо-хо-хох! Ее, брат, не надуешь. Она… она тонкая, она куда умнее тебя, меня, всех нас. Жалко, а не заплачешь; смешно, а не засмеешься. Да хорошо еще, если я похоже ломаюсь, передразниваю. А ведь чаще бывает, что совсем и не похоже, то есть ни чуточки не похоже, а так вот, как в театральных школах учат: коли страдаешь, так брови подымай кверху, вытягивай шею, ворочай ею то направо, то налево, закатывай глаза, посильнее вдавливай сердце левой рукой, как будто оно разрывается, а правой схватись за волосы и дави голову, как будто от горя мозги распирает; напрягись, напружинься вовсю и волнуйся, беспричинно волнуйся, «вообще» волнуйся, да и только; тереби себя, беспокой, и больше ничего. Так разве это дело? Поэтому, если не хочешь, чтобы я тебя обманывал, ты ко мне не приставай, не мешай, я сам разберусь. Условие: обращайся с моей душой как можно деликатнее, не насилуй ты ее, а лишь слегка дразни воображение, закидывай мне мысли; коли я их не приму, – отстань: значит, во мне растет мое собственное, более для меня увлекательное, мной самим нажитое. Эти чувства к страсти напрокат не возьмешь, а надо непременно самому их добыть из себя. Кто же, кроме меня самого, может это сделать, кто может их почувствовать? Я сам их покажу тебе – вот тогда ты и суди меня.

После этой горячей отповеди Чувствов сразу замолчал, и в остальную часть дороги не проронил ни слова. Мы тоже шли молча, задумавшись каждый о своем деле. У памятника Гоголю мы простились и разошлись по домам.

На следующий день была назначена вторая беседа. Перед началом ее заговорили о том, что молодой художник просит позволить ему продемонстрировать свои эскизы декораций и костюмов.

– Почему же нет, если он не задержит нас более пятнадцати минут? – милостиво заявил Ремеслов, который за отсутствием главного режиссера взял на себя решение вопроса.

Когда мы вошли в фойе театра, молодой художник разбирал свои эскизы, большие и малые картоны, рисунки, альбомы и простые клочки бумаги. Молодой художник оказался не первой молодости, худой, бледный, высокий, в летней рубашке с большим воротником и открытой шеей, подпоясанный зеленым кушаком вместо жилета и в какой-то женской кофте.

У него был бы, вероятно, самый обыкновенный вид художника так называемого крайнего направления, если бы не его бритая, голая, как колено, голова; которая придавала ему очень странный и необычный вид: священник в облачении и с бритой головой, женщина в бальном платье, декольте и тоже бритой головой казались бы столь же странными и непривычными. Так же й отсутствие волос у художника не вязалось с его общим видом. Тем более что вся манера, походка, речь, весь стиль художника были как бы приноровлены к банальным кудрям, но не соответствовали голове без кудрей. Но это не мешало ему вести себя, как будто он был с кудрями.

– Вы меня не знаете! Я сам себя недавно узнал, понял, оценил… Я обновляю Грибоедова!.. Я творю Грибоедова!.. У меня моя цветодрама!.. Мои актеры цветокрасочные!.. Бело-радостные! Черно-смрадные!.. Моя трагедия мрачно-светлая! Мои люди – фантомы: светло-Чацкий, блудо-Софья, фавно-Фамусов, Скало-дуб!.. Начинается! Флейто-свист, чето-звон часов! Я знаю, я настаиваю, вот!

Он высоко поднял большой картон, вымазанный черной краской, испещренный едва заметными пятнами грязноватых тонов, с неясными очертаниями. Актеры притихли и потянулись к эскизу, на котором внизу была надпись: «Греховный танец. Мой пролог к памфлету Грибоедова «Горе от ума»!»

– Это что? – спросил у художника один из артистов, указывая на пятно непонятных очертаний.

– Похоть! – без запинки ответил художник.

– Не похоже, – едва слышно прошептал чей-то голос сзади меня.

– А это? – спросил другой артист, указывая на другое пятно.

– Чванство, – без запинки ответил художник.

– Точь-в-точь, – шепнул тот же голос.

– А это?

– Тупость.

– Как на фотографии! – опять прошептал голос.

– А это?

– Чревоугодие и лизоблюдство.

– Сразу узнал! – прошептал голос.

Эскизы убрали, и все расселись по местам.

– Глупо, но талантливо, – пробормотал Чувствов, проходя мимо меня.

– Выползание блудо-Софьи, – возвестил художник, подымая второй картон.

Тоже почти сплошная темная краска; посредине длинная узкая щель, полуотворенная дверь, за которой туманный, болотистый, зеленоватый, склизкий тон комнаты «блудо-Софьи»…

Из щели высовываются две головы – женщины и мужчины: растрепанные, бледные, исступленные, с пьяными бешеными глазами, с длинными худыми шеями…

– «И свет, и грусть. Как быстры ночи!» – с отвратительным любительским пафосом пропел художник…

Ремеслов заволновался и уже потянулся было к другим эскизам, очевидно, чтобы процензуровать их.

– Тайна! – спокойно заявил художник, положив руку на рисунки.

– Блудо-страсть фавно-Фамусова! – торжественно возвестил художник, вынимая новый картон.

– Ступайте с богом… – комическим тоном обратился Чувствов к молодым ученицам, – а мы уж, грешные, останемся.

– Не понимаем, почему уходить?

– Совсем и не интересно!

– Кощунство! – проворчали уходящие блондинки.

– А что ж, мамаша, вы не уходите? – обратился Чувствов к пожилой почтенной артистке.

– Что мне сделается! И не то еще видала! – с невозмутимым спокойствием заявила почтенная старуха, выпуская изо рта дым папиросы.

– Продолжаем…

Художник вынул и показал нам новый эскиз: сцена Лизы и Фамусова на диване и ряд других рисунков, талантливо написанных, но глупо-тенденциозных, прямолинейных и неприличных…

В контраст многим темным эскизам, приезд Чацкого был написан в самых светлых тонах. Этот странный эскиз, проникнутый острым чувством красок, вызвал общее внимание и серьезное отношение артистов. Очень сильно, но грубо-тенденциозно был написан эскиз бала и сумасшествия Чацкого. Среди пляшущих полузверей стоял сам «светло-Чацкий» в белом костюме, с разбитой лирой и измятым венком, освещенный сверху лучом. Правой рукой с зажатой в кулаке плетью он замахнулся на окружающую его толпу, точно намереваясь изгнать всех «мрачно-блудных», как Христос изгнал торговцев из храма.

Один из последних эскизов – сцена Лизы с Молчалиньм в четвертом акте – вызвал общий ропот и протест: даже почтенная мамаша не вытерпела и ушла, другие актеры также стали расходиться, ушел и я.

Что было после, я не знаю. Слышал только, что при выходе из театра художник пел «Со святыми упокой» и «Вечную память». По-видимому, это пение относилось ко всему театру и к нам, его артистам, устаревшим для нового искусства.

Снова во всех углах театра прозвучал звонок. Все собрались в фойе и начали беседу. Ремеслов с большим достоинством занял председательское место, так как Творцов сообщил по телефону, что его выбрали председателем на актерском съезде и что это лишает его возможности бывать в течение нескольких дней на репетициях.

На первых беседах, по обычаю театра, слово предоставляется всем желающим. Обыкновенно в эти дни говорят те, которым на спектакле приходится молчать, то есть бессловесные сотрудники. Первым из них выступил наиболее самонадеянный и очень глупый человек, любитель громких слов митингового характера. Он устами Чацкого призывал жестоко бичевать устаревшие устои нашего общества, которые мало изменились со времени прошлого столетия; он умолял артистов позлее осмеять с помощью гениальной сатиры Грибоедова представителей светского общества и бюрократию – злейших врагов обновления человечества. Только в этой благородной задаче он видел оправдание и общественное значение постановки «Горя от ума» в передовом театре… По мнению говорившего, Чацкий нечто вроде митингового оратора со здоровой глоткой, зычным голосом, свирепым лицом. Цитируя реплики Чацкого, сотрудник гудел басом и потрясал кулаками в воздухе.

Следующий оратор говорил почти исключительно о Чаадаеве[58]58

Чаадаев Петр Яковлевич (1794–1856) – российский мыслитель и публицист, друг Пушкина и Грибоедова. В своих публицистических статьях выступал с резкой критикой самодержавия, крепостничества, отсталости России. За опубликованное в 1836 г. в журнале «Телескоп» первого из «Философических писем» (1829–1831), которое, по выражению Герцена, «потрясло всю мыслящую Россию», был объявлен «высочайшим повелением» сумасшедшим.

[Закрыть]. Его речь не имела никакого отношения ни к пьесе, ни к Чацкому, ни к Грибоедову, ни к постановке. Единственный ее смысл заключался в том, что она дала возможность говорившему блеснуть своей эрудицией.

Третьим – очень скучно, витиевато – говорил один из так называемых друзей театра, молодой приват-доцент, известный своими рефератами, которые он читал по разным клубам и кружкам.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.