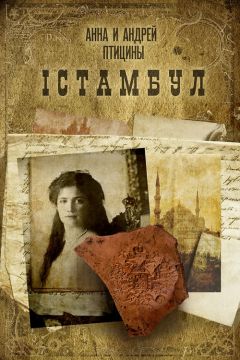

Текст книги "Iстамбул"

Автор книги: Андрей Птицин

Жанр: Историческая литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 13 (всего у книги 17 страниц)

27

Саша продолжал молчать.

– Ну что ж. – Подняла на него грустные глаза Елизавета Владимировна. – Неожиданно… парадоксально…

– Вам кажется, что…

– Подождите, юноша, не всё сразу. Дайте немного прийти в себя… отдышаться, что ли. Да… да… А знаете, расскажу-ка я вам для начала одну очень далёкую и уже забытую историю… из своей молодости. Что? Не верите, что и я когда-то была молодой и прыткой? Что тоже имела амбициозные планы на величайшие открытия в любимой науке? Представьте себе, имела! И не без оснований, потому что… Впрочем, нет. Начну всё-таки с начала. Когда я училась на пятом курсе истфака МГУ, вся общественность готовилась пышно отпраздновать двухсотлетие со дня образования университета.

– МГУ? – вставил Саша.

– Именно. Надеюсь, ты помнишь, кто являлся его основателем?

– Ломоносов.

– Да. Михаил Васильевич Ломоносов… уникальнейшая личность… до сих пор не оцененная по достоинству.

– Ну… мне кажется…

– Нет, Саша. Послушай-ка дальше мою историю. Это был 1955-й год, время послевоенное, тяжёлое, но окрашенное эйфорией от Великой Победы. Скажешь, уже десять лет с сорок пятого минуло? А радость от той Победы была свежа и помогала жить. К тому же и в руководстве страны происходили бурные перемены. Не было уже Сталина, назревала хрущёвская оттепель… Ты не представляешь, какой всплеск интереса ко всему, что было связано с русской историей и с историей советского периода, зажёг наши сердца. Нам, историкам, позволено было рыться в архивах, открывать для себя запрещённые ранее книги…

Саша настороженно слушал старушку, пустившуюся в рассуждения. Только что он с удовлетворением отметил про себя, что она не забыла его имени, а теперь растерялся – да точно ли она соотносит события и эпохи, а заодно и себя в этих событиях и эпохах? Уж не путает ли она гласность, провозглашённую Горбачёвым и действительно в какой-то мере позволившую приоткрыть секретные архивы, с «оттепелью» шестидесятых годов?

– Нет, это не была гласность и вседозволенность, что мы наблюдаем в последнее время, – перебила его мысли Елизавета Владимировна.

«Вот тебе и бабуля. Да она не только не путается ни в чём, она и чужие мысли, кажется, способна видеть!» Саша перестал сомневаться в умственных способностях престарелого академика и постарался представить себе время, о котором она рассказывала. В которое не только самого его ещё не было на свете, но не было на свете даже его родителей.

– Так вот, моему преподавателю, Михаилу Трофимовичу Беседину, было поручено подготовить к изданию книгу об основателе МГУ. Я часто помогала Михаилу Трофимовичу в сборе материалов и раньше. Но в этот раз помощь потребовалась серьёзнее, чем обычно. Михаил Трофимович, профессор, декан нашего факультета, добился разрешения, чтобы мне предоставили возможность поработать в секретном царском архиве.

– Царском? – Саша подумал, что Елизавета Владимировна оговорилась.

– Именно. И в царское время были секретные архивы. После победы Октябрьской революции часть старых архивов пропала, часть была специально уничтожена. Ну, а всё, что осталось, автоматически перешло в ведение ЧК. В архивах ещё и в пятидесятые годы творился хаос, а уж тогда, когда только всё и попало в ЧК… ни систематизации, ни должного хранения. Не удивлюсь, что сейчас и вовсе многое для истории потеряно… и, возможно, намеренно. Впрочем, дальше. Я безвылазно просидела в закрытом бункере почти неделю. Мне было позволена смотреть всё, что только я пожелаю. Возможно, существовал ещё какой-то бункер, с документами ещё более засекреченными. Не знаю. Но даже то, что мне было позволено увидеть… Причём ни копировать, ни что-либо выписывать было нельзя. Фотографировать, естественно, тоже. Я испытала шок.

«Само собой. Я бы тоже испытал… и даже с удовольствием…» – подумал Саша с волнением и профессиональной завистью к студентке, которой так несказанно когда-то повезло. Но отвлекаться на собственные ощущения было некогда, потому что рассказ старой женщины вскоре полностью поглотил всё внимание Александра.

Оказалось, что впечатление, будто известный и обласканный властью учёный (о котором, собственно, и нужно было собрать материал) трудился в созданных для него прекрасных условиях, получал приличное жалованье, жил себе припеваючи да ещё и имея возможность заниматься любимым делом, было обманчивым. Дело обстояло совершенно не так.

В XVIII веке, начиная с правления Петра I и вплоть до длительного правления Екатерины II, современной версии русской истории просто не существовало. Это, конечно, не означало, что русской истории вообще не было. Не было современной версии, изложенной теперь во всех учебниках и многотомных трудах «великих классиков». А то, что было изложено в действительно древних документах, не устраивало действующих правителей России (и, кстати, не только России). Поэтому все документы предыдущих эпох подвергались либо кардинальной правке, либо уничтожению.

М. В. Ломоносов, добившийся грандиозных успехов во многих отраслях естествознания, химии, баллистики и даже русской словесности, не мог не обратить свой взор на то, что творилось в исторической науке. Ради борьбы за «свою» версию истории он даже отказался от обязанностей профессора химии. Что значит «своя» версия? Разве историческая версия может быть чьей-то? Ещё как может!

В XVIII веке приехавшими в Россию иностранцами (в основном немцами) писалась «их» версия. При непосредственном участии и финансировании императрицы (вначале Елизаветы, потом – Екатерины II). Борьба за «свои» версии шла не на жизнь, а на смерть. «Победила» версия иностранных учёных. Но как? В дискуссиях? В спорах? В открытой полемике? С привлечением множества старинных документов и летописей? Нет. Всё обстояло как раз наоборот.

Ломоносова, обладавшего большой коллекцией летописей, написавшего три тома «Древнейшей Российской истории», но не допущенного к печати не только этого огромного труда, но даже и более мелких работ и статей, начали травить. Вместе с другими русскими учёными, подавшими жалобу в Сенат (по поводу того, что академики-немцы, приехавшие в Россию и даже не владеющие русским языком, пишут лживую историю России), он был арестован. Самого Ломоносова, учёного с мировым именем, не смогли продержать под арестом больше семи месяцев. Остальные русские учёные сидели в цепях и кандалах два года, потом «дождались» окончательного решения: двоих казнили, остальных наказали плетьми (автоматически лишая при этом дворянского звания) и сослали в Сибирь.

Ломоносова обвинители требовали казнить или, в крайнем случае, наказать плетьми (т. е. кроме всего прочего лишить всех прав и состояния). Ломоносов был признан виновным, но указом императрицы от наказания «освобождён». Одновременно ему вдвое урезали жалованье, заставили принести публичное покаяние. А через несколько лет пришедшая к власти Екатерина II и вовсе уволила Ломоносова из академии. Естественно, что после смерти Ломоносова все принадлежавшие ему летописи, документы, рукописи бесследно пропали.

У Саши опять забрезжила неприятная мыслишка: а всё ли в порядке с головой у заслуженного академика? Вот, говорит, что труды Ломоносова, рукописи и будто бы принадлежавшие ему летописи пропали. Но ведь каждому студенту-историку известно, что напечатан первый том обширного труда Ломоносова по русской истории. И изучение этого труда входит в обязательную программу на первом курсе. Вероятно, другие два тома «Древнейшей Российской истории», коль уж Ломоносов их написал, хранятся в виде рукописей. Иначе, зачем о них вообще упоминать? Кстати, действительно странно, что второй и третий том этого труда почему-то не напечатаны и в обязательную программу изучения в институте не входят.

– Что, я повергла твои мысли в трепет? – тихо спросила Елизавета Владимировна. – Может, ты хочешь о чём-то спросить? Так ты не стесняйся, спрашивай.

– Я о Ломоносове.

– Ну-ну, давай.

– Мы ведь русскую историю как раз и проходим, начиная с «Древнейшей Российской истории» Ломоносова…

– Молодец, умничка! Я так надеялась, что ты спросишь именно это! – Воодушевилась старушка. – Ты внимательный ученик. Как бы я хотела опять заняться наукой с аспирантами!

– А разве… вы ведь работаете!

Елизавета Владимировна махнула рукой:

– А… работаю. Свадебный генерал… пустое место.

Саша в недоумении поднял глаза.

– Да меня не допускают даже до лекций – якобы забота о моём почтенном возрасте. Просто числюсь у них – как же, престижно иметь в штате академика. Понты, по-современному. Хожу туда два раза в неделю, в разных комиссиях сижу, какие-то бумаги подписываю. Да если б не мизерная пенсия, разве я бы на такое пошла?! Так-то вот, Сашенька! Ничего не изменилось. Что в царское время было, что в застойное… и сейчас… Так о чём мы?

– О Ломоносове.

– М-да. Вот она, эта книжечка пятьдесят пятого года. Старая, невзрачная. Здесь – только малая часть из того, что я выкопала из архива. Но всё равно, правда проглядывает сквозь то, что Михаил Трофимович решился оставить для печати. Эта книжка сразу стала редкость, а сейчас её и вовсе, наверное, нигде не найти. Но у меня, как у соавтора, она есть, я дам её тебе почитать, если захочешь.

На порыв Александра тут же взять книгу для ознакомления, она улыбнулась:

– Потом. А сейчас представь себе человека, не один десяток лет смертным боем бьющегося с ложью, силой государственной машины навязываемой в качестве непререкаемой истины.

– Не могу представить, – честно признался Саша.

– А ты всё-таки постарайся. Вокруг тебя – практически враги. Вся русская академия – сплошь иностранцы, исключений – единицы. За несогласие с навязываемой доктриной – в лучшем случае позор и увольнение, в наиболее вероятном – смертная казнь.

– В таких обстоятельствах борьба невозможна.

– А они боролись! И Ломоносов, и ещё, я думаю, не один честный человек, чьё имя впоследствии покрыли позором или забвением. Ведь на их стороне была правда, и в их руках всё ещё находилось достаточно много документов, подтверждающих их правоту. Они надеялись, что ложь не победит истину.

– Просчитались?

– Не совсем так. Слишком уж нечестной была борьба. И ложь победила. А чтобы придать своей версии авторитета, воспользовались именно теми именами, с которыми так яростно боролись. Не понимаешь ещё, куда я клоню?

– Н-нет.

– Издали труд Ломоносова. Да, тот самый, с которым знакомятся на первых курсах исторических факультетов. Но знаешь, когда издали? Через семь лет после смерти Ломоносова! При жизни – ни-ни, не пропускали в печать ни единой его статьи или мало-мальски значимой работы на историческую тему, а не успело ещё его тело остыть, как верный Екатерине граф Орлов уже опечатал кабинет, где находилось так много того, до чего не могли дотянуться руки академиков-немцев, пишущих по-своему русскую историю. Десятки подлинных летописей, рукописи, исчисляемые томами. Там же были и рукописи всех трёх книг его «Древнейшей Российской истории». Ты думаешь, хоть что-нибудь сохранилось для потомков?

– Неужели нет?

– Изданный первый том, приписываемый Ломоносову, – фальшивка.

– Но это невозможно!

– Иначе бережно хранили бы рукописи, с которыми можно было свериться. А так… нет ни человека, способного опровергнуть клевету, нет ни черновиков, ни рукописей, ни документов. Зато авторитетное имя красуется на обложке. Тем более – не кто-нибудь, а сам Ломоносов. Не странно ли, что практически всё, находящееся в его первом томе «Древнейшей Российской истории», в общем-то ни в чём не противоречит немецкой версии? Так за-ради чего копья-то ломали?! Рисковали карьерой, состоянием, жизнью? Чтобы послушно подтвердить то, против чего всю жизнь боролись?!!

– Нет… ну… ну, может…

– Есть ещё один историк, который успешно работал до издания труда Карамзина.

– Татищев?

– Точно. На его авторитет тоже любят ссылаться. Но судьба его рукописей печально похожа на судьбу рукописей Ломоносова. Они, видите ли, утеряны! А на самом деле, я уверена, уничтожены. И «История» Татищева, кстати, тоже изданная через несколько лет после его смерти, чуть ли не под копирку уныло повторяет всё те же постулаты, внедрённые Миллером, Байером, Шлецером… Вот оно – истинное лицо эпохи «Просвещения». А апофеозом всего этого, как ты знаешь, является…

– «История государства российского» господина Карамзина, – закончил фразу Елизаветы Владимировны Саша.

28

Ната была потрясена, раздавлена содержанием турецкой тетради.

– Сидишь?!! Что-то пишешь? – Громовые раскаты мужского голоса отвлекли её от внутреннего созерцания своего страха и пустоты.

– Это Вы, – скорее утвердительно, чем вопросительно произнесла Ната, подняв взгляд на стоящего в проёме двери Николая Георгиевича.

Всё ещё находясь мыслями где-то далеко отсюда, она даже не обратила внимания на то, что галантный прежде полковник, никогда не входивший к ней без доклада, сам бесцеремонно открыл дверь и шагнул на её территорию. Не обратила внимания ни на его грубый тон, ни на впервые произнесённое в её отношении «ты».

– Тварь! Ты обманула меня!!! – Глаза его налились кровью, лицо не выражало ничего, кроме злобы, а в протянутой вперёд руке он держал скомканную газету.

Нереальность происходившего не укладывалась в голове Наты. Надвигающаяся на неё туша разъярённого животного была так же призрачна и так же страшна своей правдоподобностью, как картины, только что вырисовывавшиеся в её воображении в процессе расшифровки турецкой тетради. Не понимая больше ничего, Ната непроизвольно встала, как бы преграждая собой путь продвигающегося к ней сгустка злобы, и внятно произнесла:

– Подите прочь. Вы пьяны.

И тут же почувствовала на себе удар такой силы, что через мгновение с удивлением обнаружила себя лежащей на полу метрах в пяти от того места, где только что стояла. Потрясение и боль были столь велики, что она сразу оказалась в реальности, застонала и попыталась встать.

– Лежать, с-с-сука! – процедил сквозь зубы действительно пьяный, но не на столько, чтобы не соображать, полковник. Грязным сапогом он сначала толкнул её приподнимавшуюся голову к полу, потом грубо перевернул саму её на спину и наступил на грудь. – А я верил… господи, как я мог?

Неожиданно из глаз его полились слёзы, он застонал, заскрежетал зубами и, будто обессиленный, отступил. Ната закашлялась и перевернулась на бок.

– Анастасия Николаевна… ах, как ловко ты сыграла роль… Отвечай, тварь, как смела ты назваться этим святым именем?!! – Он присел на корточки, приподнял Нату за плечи, встряхнул и заглянул в глаза.

– Я никогда не называлась этим именем и всегда говорила, что Вы меня с кем-то путаете, – с трудом шевеля распухшим языком и подкашливая, произнесла Ната. – Но теперь, видно, пришла пора…

– Молчи… – с трудом сдерживая себя, чтобы снова не ударить её, прохрипел полковник. – Не пытайся обмануть меня – это больше невозможно. Настоящая Анастасия Николаевна обнаружилась совсем в другом месте.

– Где? – почему-то сам собой возник нелепый вопрос, и Ната тут же проговорила то, что её, в общем-то, не интересовало.

– В Германии. Вот… вот… уже неделю, как все газеты мира только и трещат о чудом спасшейся Анастасии. Анастасия не в себе… Анастасия больна… Многие сомневаются, не спешат с официальным признанием… но эксперты-психологи утверждают в один голос: это она, царская дочь, единственная выжившая из всей Семьи, она знает поимённо всех родственников, даже очень отдалённых, она знает то, что может знать только особа, всю жизнь прожившая принцессой, только вот… – Полковник лихорадочно раскрыл мятую газету, поводил пальцем по прыгающим перед глазами строчкам, не нашёл того, что искал, и отшвырнул газету в сторону. – А я узнал обо всём лишь сегодня. О-о-о…

– Только вот говорить она может на одном языке – немецком.

– Что? – Николай Георгиевич прервал скрежетание зубами. – Ты… знала?!

– О чём? О том, что отыскавшаяся Анастасия не знает, кроме немецкого, ни одного языка? Что, помня всё, она забыла русский? Что даже родинка у неё имеется вот здесь, как у меня? – Сообразила вдруг Ната, что выдававшая себя за Анастасию Марта (а никто иной не мог бы этого сделать) что-нибудь да придумала, чтобы соорудить себе родинку чуть ниже левого уха. И Ната показала на свою родинку.

Но мысли Николая Георгиевича текли в ином направлении:

– Ты читала… ты всё знала… Кто оповестил тебя?!!

– Прекратите.

– О-о-о… О-о-о… – Николай Георгиевич стал задыхаться и багроветь. – Смотри-ка, и про родинку ввернула… Анастасии удалили родинку ещё в детстве! И небольшой шрам, да, да, под левым ухом, этот шрам – одно их доказательств, что Анастасия – именно она, а не ты! А-а-а!!! Я разорён, опозорен!!! Ненавижу…

Глаза Николая Георгиевича, мутно поблёскивая, остановились безумным взглядом на испуганно сжавшейся в комок Нате.

– М-м-м… – мыча и свирепея ещё больше, он приблизил своё красное лицо к её лицу и, медленно приподняв руки, схватил своими трясущимися пальцами её шею. Ох, с каким удовольствием он давил и давил бы эту тонкую, трепещущую под его пальцами плоть, вплоть до хрипа, бульканья, хруста позвонков. – Нет… это будет несправедливо… Ты отплатишь мне за всё… за все мои унижения… за разорение…

Он отпустил её, швырнув на пол, а сам встал на ноги и начал снимать штаны.

– Вы не посмеете… – Ната стала отползать к стене. Она хрипела, откашливалась и хватала ртом недостающий после придушения воздух. У неё не было сил ни встать, ни сопротивляться. Она чувствовала, что сейчас произойдёт нечто ужасное, невообразимое, некрасивое. – Не-е-ет!!! Помогите!!! А-а-а!!!

За своей дверью, плотно прижав ухо к тонкой щели у косяка, стояла, ни жива, ни мертва от возбуждения, горничная и служанка Наты Нина. Она слышала всё от первого до последнего слова в диалоге Николая Георгиевича и своей хозяйки. Она слышала крики, стоны, хрипы, она слышала даже дыхание поссорившихся любовников. Сути, из-за чего, собственно, так взбесился Николай Георгиевич, она не поняла. Какие-то газеты, какая-то Анастасия… Ну не из-за газетных же сплетен так бушевать? А вот на ревность – похоже. Может эта неблагодарная действительно изменила своему благодетелю? Ну вот хоть с тем рыжим? Уж как они хохотали! Нина сощурила глаза:

– Ну и поделом… Транжирка! Бездельница! Гордячка!

Её губы чуть слышно шептали привычные уже ругательства в адрес живущей в беззаботности и роскоши Натальи, все достоинства которой с её, Нининой, точки зрения сводились лишь к безусловной молодости.

– И что он в ней нашёл? Ни кожи, ни рожи, как говорится. И фигура – тьфу! Одни кости – никаких приятных округлостей! – Губы шептали, а слух продолжал работать отменно.

Нина слышала, как Наталья хрипела, кашляла, умоляла не трогать её, кричала о помощи, стонала, плакала, затем затихла. Рычание и хрипы Николая Георгиевича тоже постепенно стихли.

– Ох… – Вся красная от пережитого только что сексуального возбуждения, как будто это её тискал, мял и насиловал бешеного темперамента самец, Нина отпрянула от заветной щели и, держась одной рукой за косяк двери, чтобы не упасть от головокружения, другой рукой с силой сжала свои виски. – Ох… однако…

И тут же подпрыгнула от неожиданно громкого и резкого удара кулаком в свою дверь.

– Нинка!!! – Крик Николая Георгиевича не сулил ничего хорошего.

– Да! – Она быстро поправила выбившиеся из-под чепца волосы, одёрнула фартук и тихонько прокашлялась. – Я сейчас! Бегу-бегу, Николай Георгиевич!

Сглотнув ещё раз накопившуюся слюну и окончательно успокоившись, она отперла свою дверь и приготовилась отвесить галантный поклон.

– Что так долго?!

– Так дела… я…

– Иди, Наталье помоги. Приберись там… выстирай. И вообще – чтобы порядок у неё там всегда был!

– Ага, ага. – Кивала с готовностью Нина.

– Бумаги её все выбрось! Никуда она больше из своей комнаты выходить не будет – ясно?!! – Он кричал специально громко, чтобы и затихшая в дальнем конце комнаты на кровати Наталья тоже слышала. – Чернила, ручки – всё выбрось. Ей будет не до этого. Теперь она – никто. Последняя дрянь, ничтожество, вошь, кукла. И ты, Нинка, теперь ты – её хозяйка! Она будет тебя слушаться беспрекословно, если что – ты мне говори.

– Ага, ага. – Нине становилось страшно. Что это надумал грозный полковник?

– Она мне за всё заплатит… – губы Николая Георгиевича сжались белыми полосками, ноздри раздулись, а глаза метнули ненавидящий взгляд в сторону кровати с кружевным балдахином. – Вся солдатня её перепробует… вся… и сколько угодно раз… и прислуга… и китайцев позову… всех, всех… Пусть сдохнет на этой роскошной кровати! А ты, Нинка, прибирай. Чтобы чистенько всё было, как у принцессы… Хм, принцессы… А не сдохнет – самой хуже. Продам в притон. Там беленьких да молоденьких любят… уж так любят…

С кровати не доносилось ни звука. Видно, Николай Георгиевич ожидал чего-то другого, потому что новый порыв злобы последовал за продолжительным молчанием.

– Чего стоишь, глаза вылупив?!!

Нина вздрогнула, отвлёкшись от разбегающихся в разные стороны мыслей, и увидела спину тяжело шагающего к выходу хозяина. Она засеменила вслед, подала сброшенное на диван в углу пальто, упавшую тросточку. Николай Георгиевич молча оделся, открыл дверь в тамбур – там уже через секунду встал наизготовку охранник, держась за ручку наружной двери. Полковник, так же молча, указал глазами горничной на всё ещё распахнутую дверь в комнату Наты и удалился. Нина с облегчением выдохнула, прошептав:

– Господи, помилуй!

И потихоньку отправилась через анфиладу холлов к ставшей вдруг опальной Наталье.

Чем ближе Нина подходила к распахнутой двери тихой комнаты, тем больше в душе у неё разрасталось раздражение:

– Ишь, недотрога. Пищала, плакала… помогите, видите ли, ей… совсем…

Но когда она ступила на мягкий ковёр, по которому были разбросаны клочки платья, нижнего белья, даже целые пряди оборванных волос Натальи, её ворчливый шёпот стих, она вдруг осознала, что здесь произошло совсем не то, что она думала. И никакого притворства со стороны Натальи перед озверевшим психом не было. И как бы не случилось чего-то ещё более страшного – ведь с кровати не доносилось ни звука, не видно было ни малейшего движения.

Вся копившаяся месяцами злоба и зависть к живущей барыней Наталье у Нины куда-то исчезла. Место раздражения занял страх. Нина на цыпочках приблизилась к высокой кровати и остановилась. Мягкий свет двух огромных торшеров по бокам кровати не давал разглядеть деталей. Струящиеся сквозь длинную бахрому отблески лишь усиливали ощущение мёртвой тишины и неподвижности.

– Барышня, – тихо позвала хриплым голосом Нина и чуть потянула за край свесившееся одеяло. – Наталья Захаровна, Вам чем-то помочь?

Опять – ни ответа, ни движения. Страх похолодил душу. Нина приподняла край одеяла и увидела пятна крови на скомканной простыне. Непроизвольно вскрикнув, Нина отшатнулась. А потом, вся сжавшись от страха и с дрожащими в глазах слезами, снова медленно приблизилась к кровати и подняла одеяло с головы Натальи, потом с неестественно скрюченного туловища. Лишь ноги пока оставались под ватной тяжестью одеяла.

Спазмы начали душить Нину – она подумала, что Наталья мертва. Открытые глаза, без отрыва глядящие куда-то вбок, голые плечи в тёмных пятнах ссадин и синяков, маленькие грудки с нежными розовыми сосочками, торчащие в разные стороны, плоский, даже слегка ввалившийся живот, наметившиеся под кожей рёбра… и везде, особенно в нижней части туловища – кровь. И ещё что-то липкое и блестящее в неясном свете. Нину чуть не стошнило, когда она осознала, что это такое. Она тихонечко заскулила и снова стала натягивать одеяло на голую девушку.

– Нина, – хриплым шёпотом проговорили запёкшиеся губы.

– Жива! Господи, голубушка! – Нина бросилась на колени перед кроватью, прикрыла неподвижное тело, обняла через одеяло, приблизив своё лицо к Натальиному. – Что он с тобой сделал? Наташенька, милая, он тебя поранил? Порезал? Ты скажи, скажи, моя хорошая, я доктора позову. Ах, ну как же это? Ножом, что ли? Ну, изверг…

– Не резал он меня.

– Как… а кровь?

– Не резал, говорю. Он меня… – Ната с трудом сглотнула тяжёлый ком, сдавивший горло, но закончить так и не смогла. Пустые глаза вновь уставились в стену.

– Но кровь… – Всё ещё не понимала Нина. – Ведь не хочешь же ты сказать… этого просто не может быть…

– Он меня обесчестил, – с трудом выдавила Наталья и надолго остановила дыхание, чтобы справиться с подступившим к горлу спазмом.

– Обес… – Нина наконец поняла всю глубину горя, боли, позора, несчастья этой молоденькой девушки, почти ещё девочки, которую так грубо и нагло изнасиловал здоровенный, чужой ей мужик. Всё женское естество её воспротивилось случившемуся. Да как он смел?! Ещё не созревшая женщина, будущая мать… это же святое! Мерзавец, преступник, подонок…

– Нина, – прервал её растревоженные мысли голос Наты. – Я не хочу жить.

Нина ласково провела рукой по растрёпанным волосам девушки:

– Бедненькая…

– Не могу.

– Нет-нет, не говори так. Из-за этого… – Она не стала произносить грубых слов, сейчас ей почему-то вслух хотелось говорить только что-то ласковое и доброе. В ней, взрослой женщине, проснулось дремлющее глубоко внутри материнство. Слёзы хлынули из глаз, она прижалась всем телом к Натальиному боку и гладила, гладила нежно её волосы, шелковистую кожу щеки, подбородок.

Совершенно незаметно и естественно для самой себя она стала называть прежнюю свою хозяйку на «ты». И не потому, что так приказал полковник, а потому, что они мгновенно душевно сблизились в объединившем их общем горе. Барыня и служанка, аристократка и бывшая крестьянка, обе теперь находившиеся в одинаково униженном и бесправном положении, беспросветном в своём будущем.

– Поплачь, моя хорошая, – шмыгнув носом, проговорила сквозь слёзы Нина.

– М-м-м… – прерывисто застонала Ната.

– Легче будет…

И обе они в голос заплакали, обнявшись и прижавшись друг к другу… на роскошной кровати под кружевным балдахином… в мягком свете дорогих светильников… в холодной ночи чужого для обеих края.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.