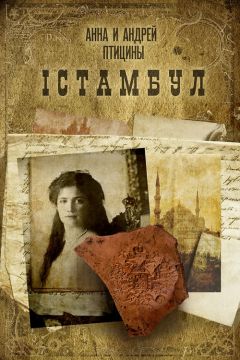

Текст книги "Iстамбул"

Автор книги: Андрей Птицин

Жанр: Историческая литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 14 (всего у книги 17 страниц)

29

Время бежало как бы само по себе, не обращая внимания на затерявшихся в людском круговороте людей, для которых оно не существовало. Оно будто остановилось для двоих, поглощённых осознанием не то чтобы истины, но крошечки истины. Крошечки чистейшей и бесподобной в своей первозданности, воссиявшей вдруг среди вороха бездушных бумаг, стопок книг, растрёпанных брошюрок. Среди стаканов с недопитым остывшим чаем и блюдечек с надкусанными печеньями с остатками какого-то варенья, вкуса которого они не воспринимали, потому что были поглощены мыслями, воспарившими и над ними, и над временем.

Над заваленным самой различной литературой столом уже светилась своими зажжёнными лампочками старомодная люстра. В голове Саши, не смотря на прояснившиеся местами мысли о прошлом, царил сумбур. Немцы, российская история… Павел I, турки, Константинополь… принцесса Анастасия и опять турки, вернее, турок… турецкое пророчество и турецкая тетрадь… турецкий талисман, оттиск от остатков которого вертела задумчиво в руках Елизавета Владимировна.

– Странная вещь… неужели…

– А… вы об этом? – отвлёкся Саша. – Да, вещь странная и теперь, я думаю, уже не существующая в природе, я ведь вам рассказывал, как она попала ко мне и куда теперь, по всей вероятности, девалась.

– Да, да…

– По оттиску практически ничего не понять. Единственное, что более или менее даёт понятие о предмете, – это описание Анастасии.

– Да. – Задумчиво покачала головой Елизавета Владимировна. – Но не только.

Саша вздохнул – нет, о турецком талисмане эта академик точно ничего не может знать. А если она думает…

– Хочу рассказать тебе ещё одну историю, которую я выкопала тогда же, в пятьдесят пятом, в архиве ЧК.

– Ну, ЧК-то тут и вовсе не при чём.

– Как знать. Меня заинтересовали допросы членов императорской семьи непосредственно перед их расстрелом. А также допросы их близких, слуг, всех, кто проходил по одной и той же расстрельной статье – по сути, за причастность к уничтожаемому в первые годы советской власти царскому режиму. Не помню уже ни имён, ни деталей. Но поразил меня тогда один штрих, так или иначе всплывающий в различных протоколах.

– О выжившей Анастасии?

– Нет. Правдоподобный рассказ о ней я впервые услышала от тебя. К сожалению, я побоялась рассказать об этом даже своему руководителю – ведь к теме, порученной мне, это не имело никакого отношения. Ничего в подтверждение тех высказываний несчастных в казематах ЧК я в дальнейшем не нашла. И, в общем-то, совершенно забыла о странно повторяющихся сведениях о якобы существовавшем некогда священном, очень ценном и дорогом изделии, принадлежавшем царской семье, но которое никто никогда не видел.

– Если никто никогда не видел… – Попытался заполнить повисшую тишину Саша.

– Подожди… Я ведь действительно только сейчас начинаю припоминать… Поразительно – как странно устроена память… сейчас-сейчас… да-да… ей богу, это было именно так! Я читала много раз о некоем драгоценном Константинопольском артефакте, изготовленном специально для Павла Первого.

– Для Павла Первого? – с сомнением переспросил Саша.

– Для Павла Первого, – подтвердила Елизавета Владимировна. – Несомненно, для него. Потому что я вспомнила и удивительное, не имеющее аналогов завещание вдовствующей императрицы, в котором повелевалось в начале каждого нового века вскрывать опечатанную в кабинете убитого Павла в Гатчине шкатулку и осматривать этот артефакт действующему на тот момент русскому императору. И исполнено было завещание ровно один раз, об этом говорили все допрашиваемые. В начале двадцатого века Николай Второй с супругой посещали кабинет Павла в Гатчине и вскрывали шкатулку. Что они там увидели – об этом не знал никто, кроме императорской четы. А теперь сам посчитай, кто мог опечатать драгоценность за сто лет до того, как к ней прикоснулся Николай Второй? Только вдова недавно убитого Павла Первого. И было это в начале девятнадцатого века.

– Так это и был…

– Почему-то мне тот Константинопольский артефакт представлялся в виде некоей мемориальной доски… золотой и украшенной неисчислимым количеством драгоценных камней. Недаром большевики долго о нём выпытывали – сокровища нужны были им в качестве денежной поддержки своей власти. Но Гатчину грабили в тысяча девятьсот семнадцатом, да и в восемнадцатом, все, кому не лень. И шкатулка, и опечатанный в ней предмет пропали бесследно. Как оказалось, ценность этого предмета в количестве золота и бриллиантов была в умах современников сильно преувеличена. Основная ценность турецкого талисмана, – теперь Елизавета Владимировна называла золотой предмет ПавлаI своим именем, так, как называла его в своих записях выжившая после расстрела Анастасия, – не в золоте и не в камнях.

– В информации, – на одном дыхании с нею закончил Александр.

– Да. О чём-то очень важном, с точки зрения Павла Первого, нужно было напоминать правителям России каждые сто лет.

– И, вероятно, это что-то очень важное они уже не понимали.

– Всего-то по прошествии одного столетия…

Единство мыслей старого академика и молодого аспиранта было поразительным. Забытая тайна турецкого талисмана, зашифрованная в нём и завещанная для осмысления избранным, притягивала, не отпускала от себя ни на секунду, особенно теперь, когда они убедились в реальности якобы мифического завещания по отношению к предмету, никем никогда не виденному. И предмет, остатки от которого Саше посчастливилось подержать в руках, существовал, и завещание супруги Павла I было реальным.

Но вот реальным ли было пророчество янычара из турецкой тетради, переданной Анастасии? Ведь сама Анастасия зашифрованную здесь тайну так и не поняла. И начало XXI века уже давно минуло – интересно, жива ли была писавшая свои воспоминания бывшая принцесса на тот момент? И если жива, то, вероятно, она держала в руках таинственный предмет, завещанный ей для расшифровки? И, может быть, именно в XXI веке она собственными слабеющими руками уничтожила предмет, так и не открывший ей свою тайну.

– Дай-ка ещё раз рассмотреть оттиски. – Протянула руки к листочкам, переходящим из рук в руки, Елизавета Владимировна.

Она долго переводила взгляд от одного листа к другому. Наклонялась, отодвигалась подальше, фокусируя старческое зрение на размытых контурах. Что-то шептала, прикасалась кончиками пальцев к неровностям, испачканным сажей.

– Так, говоришь, по обеим сторонам от центрального круглого бриллианта камни скрывали шесть русских букв?

– Так написала хозяйка талисмана и автор рукописи.

– К сожалению, тут я вычитываю одну-единственную букву, да и то с натяжкой… Ты сам-то больше ничего не разглядел?

– Нет.

– И никаких намёков на то, что скрывал бриллиант, не существует?

– Нет. Правда, есть ещё кое-что. – Вспомнил Саша об отдельно положенном в кармашек портфеля листке с нечитаемой надписью. – Может, это и не имеет ко всему этому никакого отношения… И почерк не тот, и значки больно уж странные.

– У тебя есть ещё один лист рукописи?

– Да нет, это совсем отдельный листок. Может, он попал сюда случайно. Тогда ночью, собрав всё, что валялось вокруг на полу вокруг разбитого сундука…

Саша уже рассказывал Елизавете Владимировне всё без утайки о том, как к нему попали бумаги. А об отдельном листке он и правда забыл. А вот теперь вспомнил и подумал – а вдруг? Вдруг этот листок со странной записью непонятными буквами и с их наклоном совершенно в другую сторону, чем у букв на остальных листах, всё-таки не случайно валялся на полу? Вдруг это – часть рукописи? Ну и что, что почерк не похож? Надо показать Елизавете Владимировне. Он достал сложенную вчетверо бумажку и протянул её застывшей в напряжённой задумчивости старушке.

– Это писала она же, – очень быстро определилась Елизавета Владимировна. Пробежав глазами по тексту.

– Кто?

– Та, что писала всю рукопись. Специфические загибы верхних закруглений, маленькие запятые, повёрнутые в противоположную сторону.

– Ничего не понимаю, – удивился Саша. – Но на каком хотя бы языке это написано?

– На русском. – Старушка рассмеялась. – Да не пугайся ты так всего непонятного! На самом деле всё очень просто. Это зеркальная запись.

– Как это?

– Сначала пишется текст обычным способом. Потом с помощью зеркальца переписывается строчка за строчкой в зеркальном отражении.

– А зачем? – Растерявшись, Саша задал глупый вопрос, а сообразив, подбодрил себя резким кивком головы. – А… своеобразная шифровка?

– Конечно. Я таких надписей видела немало, причём именно в документах царской эпохи. Придумывались, само собой, шифровки и посложнее. Но, потеряв ключ к шифру, впоследствии суть надписи могли и не распознать. А запись в зеркальном отражении хороша тем, что ключа к шифру не существует. Но тем не менее не каждый, кому запись попадёт в руки, сможет её прочитать.

– Точно. Я так и не сообразил, а ведь крутил листок и так, и эдак. Так может… зеркальце? А, Елизавета Владимировна?

Сашино сердце уже забилось учащённо в предвкушении раскрытия пусть не тайны, но хотя бы маленького секрета. Несомненно, стареющая Анастасия написала здесь что-то важное. Да-да, а почему бы и нет? Или… Душа его похолодела от страшной мысли: а вдруг там объяснение, что всё написанное на предыдущих листах – шутка? Всё – выдумка? И никакой тайны на самом деле не существует?

– Сейчас-сейчас… – Засеменила хозяйка квартиры к бесчисленным книжным полкам и шкафчикам. – Ты знаешь, ведь у меня даже имеется образец зеркальной надписи. И не на чём-нибудь, а на экземпляре Библии, принадлежавшей лично царю! То ли Михаилу Фёдоровичу, то ли Алексею Михайловичу… Ах, и не найти-то просто так! Нет, придётся по своей тетрадочке сверить…

Она прошаркала в соседнюю комнату, куда удалялась всякий раз, как не могла отыскать что-то ей нужное. Через минуту-другую она всегда возвращалась и безошибочно открывала нужный шкафчик или поднимала руки к нужной полке на стене.

«Ах, ну зачем мне надпись на какой-то там Библии! – разочарованно и нервно постукивая пальцами по столу, про себя произнёс Александр. – Ну что это – Библия? Так, сборник сказок. Мифов про царей, которые то ли были, то ли не были. Нет, читать, конечно, прелюбопытно, но… ей богу, зачем мне Библия царя Алексея ли Михайловича… или Михаила Фёдоровича… Тащила бы лучше зеркальце!»

Тем временем сияющая радостью старушка уже вернулась в зал с зеркальцем и вытащила с определённой, только ей ведомой полочки, листок с чёрно-белым сложным рисунком.

– Вот, всё-таки это Библия Алексея Михайловича. – Кивнула она сама себе и протянула Саше оба предмета – листок и зеркальце.

– А может…

– Нет-нет, именно сейчас! Я хочу, чтобы ты почитал это перед тем, как мы приступим к записям Анас… той женщины, – поправилась она, так и не решившись до сих пор признать факт чудесного спасения расстрелянной в 1918-м году принцессы за реальность.

– Хорошо.

– И, между прочим, я уже, кажется, догадалась, что было написано на турецком талисмане. Читай-читай! – строго оборвала она готового задать вопрос Сашу. – Всему своё время.

30

Нина не выдержала и прямо посреди ночи, после того, как убралась наскоро в комнате Наты, побежала к своей давнишней подруге, с которой ещё вместе батрачили в России.

– Представляешь, наш-то изнасиловал Наташу сегодня, – выпучив глаза, в которых опять скопились слёзы, и качая головой, прошептала Нина сонной посудомойке, только что вытащенной из тёплого барака на холодный ветер и кутающейся в чью-то ободранную кацавейку.

– Кто? – ковыряя ногтем в зубах, безо всякого интереса переспросила та.

– Николай Георгиевич.

Подруга зевнула, а Нина взорвалась злым шёпотом:

– Этот изверг чуть не убил бедную девочку, а ты… ах, какая была барышня!

Слёзы закапали из её глаз, Нина совершенно забыла, что ещё несколько часов назад считала Наташу бездельницей и дармоедкой. Теперь в её глазах Наташа была чуть ли не ангелом небесным, посетившим этот гнусный мир и растоптанным чёрным демоном. Посудомойка заинтересовалась:

– Барышня? Это о ком это ты?

– О Наташе. Наталье Захаровне.

– Говоришь, изнасиловал? – не просто ирония, едкий сарказм звучал в голосе давней подруги, как и все брошенные в жуткую нищету испытывающую лишь радость от бедствия, обрушившегося на богатого. Но Нина ничего не замечала, ей хотелось высказаться, и она продолжила:

– Ужас… ужас… вся в синяках, волосы выдраны, бельё – в клочья. А кровищи-то…

– Да ну?

– Да. Обесчестил барышню, а пообещал… – Нина закатила глаза и всхлипнула.

– И что же пообещал?

– Ой, не поверишь. Страсть. Она даже жить не хочет.

– Ну, ну, – поторопила посудомойка, окончательно проснувшись и почувствовав злой интерес к беде, обошедшей на этот раз её саму стороной.

– Пообещал… сама не могу поверить… но он был такой злой, он исполнит своё обещание… пообещал, что теперь каждый день будет посылать к ней солдат, чтобы насильничали.

– Над ней? – Чуть не рассмеявшись, женщина показала жестом в сторону флигеля.

Нина кивнула.

– Вот уж правда, трудно представить. К своей полюбовнице – и солдат?

– Да не любовница она его была!

– Ага…

– Девица, вот те крест. – Нина перекрестилась, зашептала страстно. – Я же говорю – кровищи… он её, бедненькую, грубо, подло – ведь такой бугай! – и уж сколько раз, не знаю…

– Ха-ха-ха! Нинка, да ты меня разыгрываешь!

– Я?! – Нина даже поперхнулась.

– Девица… – Подруга почему-то развеселилась.

– Ты мне…

– Да верю! Вот смеху-то! Полюбовница – и оказалась девица! Сколько она у него жила? Кажись, уж больше года?

– Больше.

– Ха-ха-ха! Так вот теперь и отплатится за всё! – Посудомойка развернулась, чтобы уйти.

– За что?! – возмутилась Нина.

– Да за всё. – Со злостью обернулась подруга. – Значит, говоришь, теперь её солдаты будут ежедневно…

Последовала отборная брань. Нина отшатнулась от прежней своей подруги и почувствовала, что они совершенно не понимают друг друга:

– Лизка…

– А что ты думаешь, мне её жаль? Мне – её?! Ха-ха-ха! Сейчас же разбужу барак и расскажу такую новость. Повеселимся.

– Нет…

– Ещё как расскажу! – И посудомойка отправилась вразвалочку к бараку.

– Лиза!

– Ха-ха-ха. – Бывшая подруга лишь передёрнула плечами и даже не обернулась.

А Нина, дождавшись, когда сгорбленная фигура в несуразной кацавейке скроется за дверью, тихо заплакала, вдобавок к прежнему горю получив новое – потерю единственной подруги.

Наутро штаб гудел от развесёлой новости – из уст в уста, от прислуги к служащим, от служащих к солдатам и офицерам передавалась байка о том, что содержанка и полюбовница полковника оказалась, дескать, девственницей. Будто бы сам полковник вчера взял её силой, а с сегодняшнего дня молоденькая, беленькая, вся в кружевах и ленточках барышня будет доступна любому солдату. Сплетня обрастала смачными и непристойными подробностями, кругом слышались то и дело возникающие взрывы хохота, составлялись шутливые списки очерёдности посещения заветного флигелька.

Но то, что это вовсе не сплетня, подтверждалось не только рассказами прислуги, но и свидетельствами охранников, дежуривших вчера во флигеле. Они не видели, но слышали всё и теперь с удовольствием, став центром всеобщего внимания, рассказывали и рассказывали о том, что слышали, подключив свою фантазию и неудовлетворённое и подавляемое годами сексуальное желание.

На самом деле ни полка в нормальном смысле слова уже в Харбине не было, ни эффективно работающего штаба. Не было уже, собственно, и самой Белой армии. Солдаты и офицеры разбегались, служащие бросали свою работу, так и не дождавшись обещанных зарплат. Все работали практически просто за паёк и ушли бы уж давно – да куда? Ни работы, ни денег, ни отечества. А так… здесь хотя бы ещё кормят. И известие о том, что в богатеньком флигельке скоро можно будет повеселиться, приподняло хоть в какой-то степени панически унылое настроение, особенно среди солдат. Если не платят денег, то хотя бы пусть расплачиваются хорошенькими барышнями. Хоть и в очередь, хоть и по спискам.

Павел Лазарев появился в штабе уже после обеда. Основной накал веселья уже спал, но то и дело то тут, то там возобновлялись разговоры о хорошенькой неприступной барышне, которая теперь будет обслуживать всех, кто только её пожелает. Имени барышни нигде не произносилось – видно, по-старому звать её именем-отчеством уже не хотелось ввиду её близкой доступности, а называть по-новому, просто по имени, ещё пока язык не поворачивался. Барышня да и барышня, и так всё понятно. Молоденькая, беленькая, нарядненькая.

– О ком это они? – спросил Павел другого писаря, расположившегося на своём рабочем месте, прямо на переписываемых бумагах, перекусить.

– Эти-то? – Писарь поднял на Павла лицо, челюсти его не переставали что-то жевать, а взгляд указал на столпившихся у окна молодых людей, в основном штабных писарей, но были среди них и военные.

От окна последовал бешеный гогот, кто-то вытирал проступившие слёзы, кто-то хлопал себя по ляжкам и тряс головой, а кое-кто даже изображал непристойные жесты, объясняемые слишком однозначно. Павел сморщился:

– И что ржут?

– Как что? В предвкушении, – осклабился жующий. – Оставайся, Павка, говорят, после офицеров до штабных очередь дойдёт.

– Какая, к чёрту, очередь? Мне бы бумаги подписали, так я сегодня же отсюда и уехал бы. Подводы в нынешнюю пору каждый день к северу отправляются.

– Не торопись… Мне кажется, Наталья Захаровна тебе очень даже нравилась.

Павел вскипел:

– При чём здесь Наталья Захаровна? Я просил не произносить…

– Так ведь об ней-то, голубушке, все тут и ржут.

Павел похолодел. Разум не мог совместить все непристойности, о которых шушукались в коридорах и ржали, подтверждая жестами, эти жеребцы, с её именем. Наталья Захаровна… девушка небесной чистоты и святости. Даже голова закружилась от слабости.

– Ну вот, сообразил наконец-то. – Поощрил кивком головы Павла закончивший обедать и собирающий теперь крошки в кучку писарь. Он совсем другому приписал бледность сослуживца. – Иди, записывайся, и так уж из канцелярии почти последним будешь. Ах, паинька, на сладенькое-то, как и всех, потянуло…

– Замолчи, – процедил сквозь зубы Павел. – Ты всё врёшь.

– Я?!! Да тут с самого утра…

– Заткнись. – Павел схватил за грудки парня и довольно сильно встряхнул, тот даже закашлялся.

– Э… э… ребята! – Рассыпавшаяся толпа от окна окружила повздоривших. – Вы чего это? А ну разойдись. Да отцепись ты!

Павла оттянули от обиженно кашляющего писаря, но он всё порывался вновь к оскорбившему его самые потаённые мечты «негодяю».

– Сдурел, что ли? – Осмелел «негодяй». – И что я особенного сказал? Что все говорят, то и я. А этот… вот псих.

Павел опять дёрнулся, но его удержали с десяток рук.

– Да он, видно, ещё ничего не знает, – догадался другой писарь, один из державших Павла. – Я только что видел, как он через двор шёл.

Парни засмеялись, и даже кое-кто стал похлопывать Павла по плечам. Он уже более спокойно высвободил свои руки и теперь стоял, озираясь и не зная, кто же его обидчик. Тот, первый, кто связал имя Натальи Захаровны с похабщиной, или все эти смеющиеся и похлопывающие его по плечам жеребцы с похотливыми улыбочками.

– Да ты и правда что ли ничего не знаешь?

– Вот дурилка! Теперь её имя – ничто. Наталка-каталка!

– Вот что значит, не оказаться вовремя в нужном месте.

– Ну ничего, сейчас всё узнаешь.

– Ох, и любопытная историйка! Любовница – а девственница. Чудеса…

– Да у неё, видно, девственность сама собой восстанавливается!

Под хохот, непристойные шуточки, гнусные комментарии парни с удовольствием вновь стали обсасывать появившуюся с утра новость: сожительница и любовница полковника оказалась девственницей, а теперь по приказу самого же полковника становится собственностью всего полка. С ужасными, во многом преувеличенными подробностями они обрисовали будто попавшему в нереальный мир Павлу и саму сцену изнасилования Натальи Захаровны.

Бедный писарь, лишь случайно зашедший в штаб в надежде, не подписаны ли его документы о подтверждении стажа, стоял ни жив, ни мёртв. Рассказывающим дополнительное удовольствие доставляло ещё то, как этот рыжий писарь воспринимает услышанное. Смех часто подолгу не мог стихнуть от вида растерянного, сжавшегося, как пружина, молодого человека. Вид его и в самом деле со стороны был забавен: рыжая всклокоченная шевелюра, очки, съехавшие набок, сжатые губы, раздувающиеся трепещущие ноздри, руки, готовые изувечить всмятку попавшийся некстати стул. Резко побелевшая кожа и рук, и лица, на которых теперь отчётливо были видны сплошные россыпи веснушек.

– Да ты чего, Пашка?

– Лазарев, очнись!

– Ну-у-у… скучный ты человек.

– И чего ещё надо? Перед ним вывёртываешься, а он будто не слышит.

– Пошли, мужики.

– Ну его…

Поскучневшие парни один за другим оставили Павла в покое. А тот ещё очень долго стоял, так и схватившись за стул, в неподвижности. Стоял-стоял, дышал-дышал, глядя исподлобья вокруг себя невидящим взглядом сквозь съехавшие набок очки. А потом вдруг выпрямился, поправил неторопливо очки и пошёл. Куда? Зачем? Никто бы не мог ответить на эти неинтересные по сравнению с утренней новостью вопросы.

Не мог на это ответить и сам Павел. Бросив всё: и переписанные, но не переданные заказчикам бумаги, и личные документы, раскрытые на рабочем столе, он двинулся в направлении Зла. Зла, не просто оскорбившего невинную девушку, но Зла, растоптавшего в его душе зародившееся уже давно, нежно взлелеянное и спрятанное в самые потаённые уголки ввиду совершенной недоступности чувство.

Павел не заметил, как оказался у двери приёмной, а затем и в самой приёмной.

– Куда? – Вскочил и встал на его пути молоденький адъютант.

Понадобилось несколько секунд, чтобы сфокусировать взгляд и сообразить, где он находится. Павел пробормотал:

– А, это ты, Василий. Да я, собственно…

– Ничего он тебе сегодня не подпишет, – доверительно, но настойчиво, тихо заговорил адъютант и подтолкнул рыжего парня к выходу. – Не в себе он сегодня.

– Мне он нужен.

Адъютант взмахнул руками:

– Нужен он ему! Да он всем нужен! Скоро генерал приедет – слышал? Говорят, совсем дела плохи. К нам едет генерал, а Николай Георгиевич…

– Где он?

– Ушёл.

– Как ушёл? – Голова у Павла ещё плохо соображала, но мысли уже стали выстраиваться логическими цепочками. – Куда?

– Тьфу! Какая тебе разница? Кажется, к себе пошёл… видел случайно, как он в сторону запасного выхода свернул. Сказал, что болеет, и сегодня просил его больше не беспокоить. Ах, прямо и не знаю… как перед генералом выкручиваться… а что, как и замы не придут?

– Василий…

– Ну что тебе?

– А ведь генерал, кажется, приехал.

– Что?! А-а-а, чёрт, ты его видел?

– Да вон, уж теперь, верно, по лестнице поднимается.

Адъютант кинулся к двери, оставив Павла одного, высунулся наружу, а затем и вовсе скрылся за захлопнувшейся дверью. Через несколько секунд с лицом, пошедшим красными пятнами, адъютант вернулся:

– Не увидел никого. А ты не ошибся?

– Успокойся. – И Павел слегка развязной походкой, сунув руку в карман, проследовал мимо взъерошенного прапорщика. – Я пошутил.

– А… а… – Только и хватал ртом воздух от возмущения перепуганный попусту парень. – Ах, ты… да я…

Павел вышел вон, а вслед услышал, но так и не вник в смысл слов адъютанта, которые тот кричал в проём открытой двери:

– И не приходи больше!!! Не видать тебе своих документов! Это я тебе обещаю!

Павел, пройдя через холл к широкой парадной лестнице, по которой то и дело спускались и поднимались какие-то люди, резко развернулся и пошёл влево, к запасному выходу. Сюда, к этой узкой пыльной лестнице, практически не ходил никто – все знали, что этот ход ведёт в апартаменты полковника.

Павел шёл, так и не вынимая руку из кармана, никого по пути не встретил, да и на него самого тоже никто не обратил внимания. Потом, во время короткого торопливого следствия, кое-кто вроде бы вспомнил, что видел мельком рыжего парня, свернувшего влево от парадной лестницы. Но на тех, кто давал показания «вроде бы видел», даже не обратили внимания. Следствие пришло к заключению, что никто не входил в тот день на жилую территорию погибшего Николая Георгиевича, следовательно, он сам совершил самоубийство из револьвера, тайком вытащенного из стола своего адъютанта.

Почему нужно было стреляться не из своего, а из чужого оружия, осталось загадкой. Но более подробного расследования не проводилось – время было такое. Самоубийство на фоне общей депрессии и полного разорения – вполне логичное объяснение поступка офицера. Да и конфликт со своей любовницей и содержанкой, сопровождаемый грязными слушками, подтверждал выдвинутую версию. Поэтому и одновременное исчезновение этой любовницы и содержанки тоже никого не заинтересовало, в том числе и следствие. Время было такое. Жестокое, равнодушное, непонятное.

В общем, что и так уже теперь стало ясно, бывший штабной писарь Павел Лазарев, спустившись вниз, в апартаменты живущего при штабе полковника Николая Георгиевича Кобылянского, застрелил последнего единственным выстрелом прямо в сердце. Бросил тут же револьвер (выкраденный несколькими минутами ранее в приёмной из стола адъютанта), постоял над трупом истекающего кровью и ненавидимого всей душой насильника, потом направился к выходу. Постоял, держась за ручку. Заметил неподалёку брошенную щегольскую трость полковника. Поднял трость и закрыл ею дверь спальни с внутренней стороны. А сам распахнул окно и выпрыгнул наружу. Сделав несколько шагов прочь, вновь вернулся к дому, залез на каменный выступ цоколя и закрыл окно. А уж после этого решительно направился к отдельно стоящему флигелю.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.