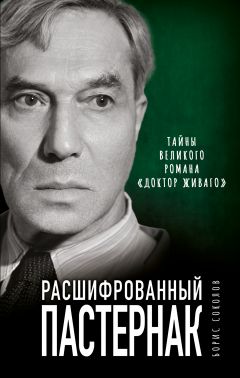

Автор книги: Борис Вадимович Соколов

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 11 (всего у книги 19 страниц)

Узнав об аресте Ивинской, Пастернак вызвал по телефону Люсю Попову на Гоголевский бульвар. При встрече расплакался: «Вот теперь все кончено, ее у меня отняли, и я ее никогда не увижу, это – как смерть, даже хуже».

По утверждению Ивинской, после этого Борис Леонидович в разговорах даже с малознакомыми людьми стал именовать Сталина не иначе как «убийцей» и задавал риторический вопрос: «Когда же кончится раздолье подхалимам, которые ради своей выгоды готовы шагать по трупам?» Пастернак сразу же понял, что Ольгу арестовали из-за него. И не сомневался, что Сталину об этом известно. У Иосифа Виссарионовича была какая-то мания арестовывать жен как своих соратников (Молотова, Поскребышева, Калинина и других, список можно еще продлить), так и людей, к которым он просто проявлял интерес, но самих арестовывать пока не собирался. Таким образом он рассчитывал держать человека на крючке.

Ирина Емельянова вспоминала, как однажды ее бабушке «позвонила незнакомая женщина, сидевшая вместе с матерью, и просила о встрече. Бабушка поехала к ней. Мы ждали ее возвращения. Вернувшись, она сказала, что все очень плохо, что мать беременна, больна».

А Ивинская переживала в первый раз в жизни переход в несвободное состояние. О своих переживаниях она позднее не раз рассказывала Борису Леонидовичу, а в мемуарах описала их так: «И вот в первый раз, в октябре 49 г, я переступила какую-то роковую грань, какой-то Рубикон, отделяющий человека от заключенного. Уже меня так унизительно осматривали дежурные женщины: уже все лежало у них в руках – все мои любимые женские штучки: колечко, часики – все уже было у них, даже лифчик отобрали, – потому что на лифчике можно повеситься, так мне объяснили потом.

Сидя в одиночке, я все время думала – как же я не увижу Борю, как же так? Боже мой, что же мне делать, как его предупредить? Какая у него будет ужасная первая минута, когда он узнает, что меня нет. И потом вдруг пронзила мысль: наверное, его тоже арестовали; когда мы разошлись, он не успел доехать, как схватили и его.

(А он писал Ариадне Эфрон, попавшей из лагеря в ссылку: «милая печаль моя попала в беду, вроде того, как ты когда-то раньше».)

Я не помню, сколько я сидела в этой одиночке, кажется, трое суток. Помню только, что взяла как-то лямку от рубашки и, обернув вокруг горла, начала притягивать к ушам странным движением. Вдруг два человека ворвались ко мне в маленький бокс и потащили меня куда-то далеко-далеко по коридору и втолкнули в камеру, где было уже четырнадцать женщин. Паркетный пол, привинченные к полу кровати, хорошие матрацы. Все женщины в белых повязках на глазах, защищающих от ослепительно-яркого света ламп».

Как беременной, Ивинской были сделаны послабления в режиме, о которых она тоже пишет в мемуарах: «Кстати, как только была установлена моя беременность, в решетчатое окошко нашей камеры стали вдвигать белый батон, пюре вместо каши и винегрет. Кроме того, мне разрешили двойную норму продуктов из тюремного ларька. Самая же главная и ощутимая милость ко мне была проявлена так. Спать днем было не положено, несмотря на то, что подследственный проводил в кабинете следователя часто всю ночь, а весь день ходил по камере и думал, думал. Едва он начинал клевать носом, как врывался надзиратель и будил его. Ко мне же после подъема обязательно входил дежурный и, тыча в меня пальцем, произносил с уважением: «Вам положено спать, ложитесь». И я падала в сон как в бездну, без сновидений, обрывая на полуслове рассказ об очередном допросе. Милые мои соседки по камере шептались, чтобы меня не будить, и я просыпалась только к обеду».

На допросах у следователя речь сразу зашла о Пастернаке. Ивинская вспоминала: «Наискосок по диагонали стоял огромный стол, покрытый зеленым сукном. Лицом ко мне сидел за ним красивый полный человек. Первое мое впечатление, что этот человек был именно красивый, выхоленный, полный, кареглазый, с разлетающимися бархатными бровями, в длинной гимнастерке кавказского образца с мелкими пуговками от горла…

Человек за столом (оказалось впоследствии, что это был сам министр госбезопасности В. С. Абакумов. – Б.С.) сурово спросил:

– Ну что, антисоветский человек Борис или нет, как по-вашему?

И сразу же полунасмешливо:

– Почему вы так озлоблены? Вы же за него боялись почему-то! Сознайтесь, нам все известно. Ведь вы боялись?

– За любимого человека всегда боятся, – ответила я, – выйдет на улицу, кирпич может упасть. Относительно того, антисоветский ли человек Б.Л., – на вашей палитре слишком мало красок; только черная и белая. Трагически недостает полутонов.

Человек за столом повел бровями:

– Откуда к вам попали эти книги, – он кивнул на пачку изъятых у меня книг, – вы, вероятно, понимаете, почему сейчас находитесь здесь?

– Нет, не понимаю, ничего за собой не чувствую.

– А почему вы собрались удирать за границу? У нас есть точные сведения.

Я с возмущением ответила, что никогда в жизни не собиралась удирать за границу, и он досадливо отмахнулся от меня:

– Вот что, советую вам подумать, что за роман Пастернак пускает по рукам сейчас, когда и так у нас столько злопыхателей и недоброжелателей. Вам известно антисоветское содержание романа?

Я снова возмутилась и тут же довольно сбивчиво попыталась рассказать сюжет написанной части романа, стараясь взять в основу содержание главы «Мальчики и девочки», которую незадолго до того Б.Л. читал у Ардова, где среди слушателей были Ахматова и Раневская (тогдашнее название впоследствии не сохранилось).

Человек за столом прервал меня:

– У вас еще будет время подумать и ответить на эти вопросы. Но лично я советую вам усвоить, что мы все знаем, и от того, насколько вы будете правдивы, зависит и ваша судьба, и судьба Пастернака. Надеюсь, когда мы еще раз встретимся, вы не будете ничего утаивать об антисоветском лице Пастернака. Он сам об этом достаточно ясно говорит. Уведите ее, – царственным жестом указывая на меня, сказал он вошедшему в этот момент конвоиру. Часы, висящие в конце бесконечного коридора Лубянки, показывали три часа ночи».

Следователь Анатолий Сергеевич Семенов также интересовался пастернаковским романом: «Наверно, на втором же моем допросе он дал мне несколько листов бумаги и попросил вкратце написать о содержании романа «Доктор Живаго».

Я начала писать о том, что это фамилия интеллигента, врача, трудно пережившего эпоху между двух революций. Это – творческая личность, поэт. Если не сам Живаго, то его товарищи должны дожить до нашего времени. Ничего порочащего советскую власть в романе не будет. Должна быть написана правда, свидетельство эпохи, что и нужно получить от каждого настоящего писателя, если он не замыкается в личном мирке, но хочет рассказать о своей эпохе».

Но следователь добивался признания, что в романе содержится клевета на советскую действительность. Он убеждал Ольгу: «И не стройте из себя дурочку. Вот, например, стихи – «Магдалина», разве это стихи нашего поэта? К какой это эпохе относится? И потом, почему вы ни разу не сказали Пастернаку, что вы советская женщина, а не Магдалина, и что просто неудобно посвящать любимой женщине стихи с таким названием?

– Почему вы решили, что они посвящены мне?

– Но это ясно, ведь мы же знаем об этом, так что вам запираться нечего! И вам надо говорить правду, это единственное, что может как-то облегчить вашу участь и участь Пастернака».

Иной раз доходило до трагикомического. По свидетельству Ивинской, «как-то, перепутав Магдалину с Мадонной, Семенов спросил:

– Ну что вы Магдалиной представляетесь? Уморили двух мужей, честных коммунистов, а теперь бледнеете, когда об этом подлеце разговор идет, а он ест русский хлеб и садится за английский стол!»

Еще следователь возмутился: «Ну что у вас общего, – раздраженно спрашивал он, – не поверю я, что вы, русская женщина, могли любить по-настоящему этого старого еврея; вероятно, какой-то расчет тут был! – (Евреи всегда старые – метко подметил Ремарк, – они и рождаются стариками. На каждом с рождения лежит печать двухтысячелетних гонений). – Я же видел его, не могли вы его любить. Просто гипноз какой-то! Кости гремят, чудовище. Ясно – у вас расчет.

И еще один ход:

– Пусть ваш Пастернак напишет что-нибудь подходящее, и родина его оценит».

Не исключено, что в дальнейшем, в зависимости от результатов следствия, Пастернака думали включить в один из планировавшихся судебных процессов против «безродных космополитов».

В попытке добиться от нее компромата на Пастернака Ивинской устроили очную ставку с Никифоровым. Вот как она описала эту сцену в мемуарах: «Пожилой, благообразный С.Н. неузнаваемо переменился: оброс щетиной, брюки расстегнуты, ботинки без шнурков.

– Вам известен этот человек? – спросил Семенов (вот тебе и свидание с любимым!).

– Известен, это Никифоров, Сергей Николаевич.

– Вот видите, вы даже не знаете, каких людей принимаете, – с усмешкой заметил Семенов, – он вовсе не Никифоров, а Епишкин, бывший купец Епишкин, бежавший за границу! Неразборчивый вы человек, Бог знает, кто у вас бывает в квартире.

(Потом выяснилось, что купец Епишкин в годы Первой мировой войны уехал в Австралию, а после революции вернулся и, женившись, взял себе фамилию жены.)

– Скажите, Епишкин, – обратился к нему его следователь, – вы подтверждаете вчерашние показания о том, что были свидетелем антисоветских разговоров между Пастернаком и Ивинской?

– Да, подтверждаю, был свидетелем, – с готовностью ответил Епишкин.

– Сергей Николаевич, как вам не стыдно! – возмущенно сказала я. – Вы ведь даже не видели нас вместе с Б.Л.!

– Не переговаривайтесь, отвечайте только на заданные вам вопросы, – одернули меня.

Допрос велся в какой-то неимоверно обидной форме, хотя и был по сути смехотворным.

– А вот вы рассказывали, что Ивинская делилась с вами планами побега за границу вместе с Пастернаком и они подговаривали летчика, чтобы он их перевез на самолете, вы подтверждаете это?

– Да, это было, – тупо отвечал Епишкин.

Но опять я возмутилась наглой ложью, и, хотя Семенов жестом показал мне на губы, чтобы я молчала, у меня опять прорвалось:

– Как же вам не стыдно, Сергей Николаевич? – Возмущенная, я не находила других слов.

– Но вы же сами все это подтвердили, Ольга Всеволодовна, – пробормотал Епишкин.

Стало ясно: его убедили дать заведомо ложные показания, прибегали, наверное, к беспардонной провокации – утверждали, что все равно я уже призналась во всех этих несовершенных и незадуманных преступлениях.

– Расскажите, как вы слушали антисоветские передачи у приятеля Ивинской Николая Степановича Румянцева, – продолжал свое следователь Епишкина, развязный и наглый молодой человек с прыщавым лицом.

Но тут, похоже, Сергей Николаевич понял, что я на допросе ничего не измышляла на его счет. И он начал мяться, путаться («Да все это, наверное, не так» и т. д.).

– Так что же, вы нам лгали? – набросился на него следователь.

А тот все хныкал, увиливал, от его когда-то самоуверенного спокойствия не было и следа.

Здесь я еще добавила, что Никифоров-Епишкин видел в лицо Пастернака всего-то два раза, и то на публичных вечерах, куда я ему помогла пройти».

После этого допроса у Ивинской произошел выкидыш.

Пастернак не знал, что ребенка у Ивинской не будет. Она вспоминала: «… Следователь «постановил» кое-какие книги с надписями «личного характера» вернуть Пастернаку. Для этого его вызвали на Лубянку.

Здесь начинается фарс. После получения вызова Б.Л. позвонил Люсе Поповой. Вот как она об этом рассказывает:

«Вы знаете, я иду в такое страшное место, – говорил Б.Л., – вы же понимаете, куда я иду, я нарочно не хочу говорить, куда я иду, – глухому бы ясно было, куда именно он идет!

– Вы знаете, они сказали, чтобы я немедленно пришел, они мне что-то отдадут. Наверное, мне отдадут ребенка. Я сказал Зине, что мы его должны пригреть и вырастить, пока Люши не будет.

– Ну, и как Зинаида Николаевна среагировала на это? – спросила я.

– Это был ужасный скандал, но я должен был вытерпеть, я тоже должен как-то страдать… Какая же там жизнь у этого ребенка, и, конечно же, меня вызывают, чтобы забрать его. И вообще, если я там останусь, я хочу, чтобы вы знали, что я вот туда пошел.

– Может быть, мне подъехать и там побыть где-нибудь поблизости, пока вы выйдете? – предложила я.

– Нет, я не знаю, где назначить, я еду прямо сейчас. Если выйду, сразу позвоню».

И вот Б.Л. явился на Лубянку и с ходу начал препираться со следователем Семеновым, требуя от него выдачи «моего ребенка». Но вместо ребенка ему была выдана пачка его же писем ко мне и несколько книг с его надписями, в том числе и злосчастная книжечка в красном переплете, на титульном листе которой стояла дата «4 апреля 1947 года».

Множество следователей находили причину зайти в комнату, где БЛ. скандалил с Семеновым, чтобы посмотреть на живого Пастернака.

Полный смятения и недоумения от того, что ребенка не отдают, он потребовал бумагу и карандаш и тут же написал письмо министру госбезопасности Абакумову.

Начальные строки этого письма мне затем и показывал Семенов, заслоняя все остальное, и говорил:

– Вот видите, и сам Пастернак признает, что вы могли быть виновны перед нашей властью.

В действительности Б.Л. писал, что если они считают, что у меня есть вина перед ними, то он готов с этим согласиться, но вместе с тем это вина его; и если есть у него кое-какие литературные заслуги, то он просит, чтобы учли их и посадили бы его, а меня отпустили.

Я понимала, что в этом вполне искреннем письме министру была, конечно, некоторая свойственная ему игра в наивность, но все, что он ни делал, – все было мило и дорого мне, и все казалось доказательством его любви.

Он позвонил Люсе Поповой и сказал:

– Мне ребенка не отдали, а предложили забрать мои письма. Я сказал, что они ей адресованы, и чтобы отдали их ей. Но мне все же пришлось взять целую пачку писем и книг с моими надписями.

– Не привезете домой ребенка, – сказала Люся, – так привезете какие-нибудь нежные письма или что-то еще, что будет не лучше ребенка».

Ивинская получила по заочному приговору Особого совещания пять лет общих лагерей «за близость к лицам, подозреваемым в шпионаже».

Ясно, что арест и заключение любимой женщины, гибель в тюрьме ее ребенка рассеяли последние иллюзии Пастернака насчет Сталина и советской власти. Теперь уже никакая внутренняя цензура не сдерживала его в работе над романом.

Пастернак писал о Ивинской немецкой поэтессе Ренате Швейцер 7 мая 1958 года: «Ее посадили из-за меня как самого близкого мне человека, по мнению секретных органов, чтобы на мучительных допросах под угрозами добиться от нее достаточных показаний для моего судебного преследования. Ее геройству и выдержке я обязан своей жизнью и тому, что меня в те годы не трогали…»

Поэт писал в лагерь Ольге: «Я прошу их, если есть у нас вина, то она моя, а не твоя. Пусть они отпустят тебя и возьмут меня. Есть же у меня какие-то литературные заслуги…»

Марина, третья, невенчанная жена Юрия Живаго, как и Лара, соединила в себе черты Зинаиды Николаевны и Ольги Всеволодовны: «Из Марины могла бы выйти певица. У нее был певучий чистый голос большой высоты и силы. Марина говорила негромко, но голосом, который был сильнее разговорных надобностей и не сливался с Мариною, а мыслился отдельно от нее. Казалось, он доносился из другой комнаты и находился за ее спиною. Этот голос был ее защитой, ее ангелом-хранителем. Женщину с таким голосом не хотелось оскорбить или опечалить.

С этого воскресного водоношения и завязалась дружба доктора с Мариною. Она часто заходила к нему помочь по хозяйству. Однажды она осталась у него и не вернулась больше в дворницкую. Так она стала третьей не зарегистрированной в загсе женою Юрия Андреевича, при неразведенной первой. У них пошли дети. Отец и мать Щаповы не без гордости стали звать дочку докторшей. Маркел ворчал, что Юрий Андреевич не венчан с Мариною и что они не расписываются.

– Да что ты, очумел? – возражала ему жена. – Это что же при живой Антонине получится? Двоебрачие?

– Сама ты дура, – отвечал Маркел. – Что на Тоньку смотреть. Тоньки ровно как бы нету. За нее никакой закон не заступится.

Юрий Андреевич иногда в шутку говорил, что их сближение было романом в двадцати ведрах, как бывают романы в двадцати главах или двадцати письмах.

Марина прощала доктору его странные, к этому времени образовавшиеся причуды, капризы опустившегося и сознающего свое падение человека, грязь и беспорядок, которые он заводил.

Она терпела его брюзжание, резкости, раздражительность. Ее самопожертвование шло еще дальше. Когда по его вине они впадали в добровольную, им самим созданную нищету, Марина, чтобы не оставлять его в эти промежутки одного, бросала службу, на которой ее так ценили и куда снова охотно принимали после этих вынужденных перерывов. Подчиняясь фантазии Юрия Андреевича, она отправлялась с ним по дворам на заработки. Оба сдельно пилили дрова проживающим в разных этажах квартирантам».

В предчувствии конца Юрий Живаго отдаляется от Марины, а она затем получает крупную сумму денег. Пастернак словно предчувствовал свое предсмертное отдаление от Ольги Ивинской, а быть может, предвидел и то, что получение его денег – гонораров за роман – станет причиной ее нового ареста, новых страданий.

Зинаида Николаевна тоже успела высказаться насчет прототипов «Доктора Живаго». По ее мнению, «говорили, что доктор Живаго совершенно не похож на Борю и ничего общего с ним не имеет. С этим я была совершенно согласна: для меня доктор Живаго, в отличие от Бори, был отнюдь не героическим типом. Боря был значительно выше своего героя, в Живаго же он показал среднего интеллигента без особых опросов, и его конец является закономерным для такой личности. (А как же быть с гениальными стихами, которыми Пастернак наделил своего любимого героя? – Б. С.)… Некоторые удивлялись, что Лара – блондинка с серыми глазами, намекали на ее сходство с Ивинской; но я была уверена, что от этой дамы он взял только наружность, а судьба и характер списаны с меня буквально до мельчайших подробностей. Комаровский же – моя первая любовь. Боря очень зло описал Комаровского. Н. Милитинский был значительно выше и благороднее, не обладая такими животными качествами (Николая Милитинского, кузена Зины, который был старше ее почти на тридцать лет, Пастернак изобразил мерзавцем и пошляком. – Б.С.).

Я не раз говорила Боре об этом. Но он не собирался ничего переделывать в этой личности, раз он так себе его представлял, и не желал расставаться с этим образом».

Зинаида Николаевна не замечает, что сама себе противоречит. Раз она – прототип Лары, то как может сам Пастернак не быть прототипом Юрия Живаго! Здесь пером отвергнутой супруги двигала ревность, ревность и еще раз ревность!

Сам же роман Пастернака и Ивинской объясняла следующим образом: «В тот период мы жили с ним очень дружно. Наши близкие знакомые, которые у нас бывали и слышали об измене, говорили мне, что они потрясены его нежностью ко мне и вниманием, и если так изменяет мужчина, то и пускай. После войны начался повальный разврат. В нашем писательском обществе стали бросать старых жен и менять на молоденьких, а молоденькие шли на это за неимением женихов».

Вряд ли все было так примитивно-пошло. У Ивинской как будто проблем с «женихами» никогда не было, а роман с Пастернаком принес ей страданий с избытком, в том числе и гибель неродившегося ребенка. И не могла банальная интрижка вдохновлять творчество Пастернака все последнее десятилетие его жизни. Неслучайно почти все творческие рукописи Пастернака этого периода отложились в архиве Ивинской и были конфискованы КГБ при ее повторном аресте.

Варлам Шаламов вспоминал обед у Пастернака в Переделкине в июне 1956 года: «Борис Леонидович весел, оживлен. Рюмка за рюмкой пьет коньяк, тост следует за тостом. Ощущение какой-то фальши не покидает меня. Может быть, потому, что жена и Нейгаузы – словом – словом, ближайшее его окружение – относятся к нему, как к ребенку-мудрецу. Не очень считаются с его просьбами (отказ Нейгаузов играть и кое-что другое). Сами просьбы, с которыми он обращается к домашним, как-то нетверды. Он – чужой человек в доме. Дача, хозяйство, приемы, обеды, все, что миновало и минует его (житейская чаша), – обошлось, видимо, дорого».

Как писал сын поэта Евгений, «создавая своего литературного героя, Пастернак определял его как другого человека, но по законам, им же объявленным, писал его через себя. Сквозь героя просвечивает автор. При полном расхождении жизненного пути Юрия Живаго и автора читатель внимательно подбирает мелкие детали соответствия. Принадлежность к одному поколению. Писание стихов. Маленький сын от первого брака. Две женщины. Пастернак сам в письмах последних лет наталкивал на подобные сближения, заявляя, что Ольга Ивинская – Лара его романа».

Невестка Пастернака Наталья Анисимовна, жена его сына Леонида, вспоминала: «Зинаида Николаевна действительно всю жизнь посвятила Пастернаку, все было ей подконтрольно: его здоровье, режим, тишина, покой. Но ее гениальность в том, что она никогда не навязывалась ему, не влезала в его творчество, никогда не допытывалась, куда он тратит деньги, куда уходит. Это была любовь – сестринская, любовь к ближнему, она превосходила все существующие каноны – ревность, зависть».

Сама Зинаида Николаевна никогда не скрывала, что всю жизнь светила отраженным светом двух звезд, Нейгауза и Пастернака. Стоит заметить, что и Генрих Густавович, как мы уже убедились, отнюдь не хранил ей верность и до ее романа с Пастернаком. Зинаида Николаевна же впоследствии изменяла Пастернаку с ее двоюродным братом, Николаем Милитинским, прототипом Комаровского в романе, что вызвало у поэта, среди прочего, тяжелейшую депрессию в 1935 году.

Летом 1950 года сгорела дача Федина, в тушении которой Пастернак принимал деятельное участие. К зиме дачу отстроили, и Федин созвал друзей на новоселье. Среди гостей был и главный редактор «Знамени» Всеволод Вишневский, к тому времени совсем спившийся – жить ему оставались считаные недели. Писатели и на этот раз основательно выпили, и Вишневский встал и провозгласил тост за будущего настоящего советского поэта Пастернака. На хамский тост Борис Леонидович ответил очень резко, чуть ли не единственный раз в жизни публично выматерившись. Он меланхолично произнес, ковыряя вилкой салат, так, будто ничего не случилось: «Всеволод, идите в пизду!» Вишневский остолбенел с рюмкой в руке. И Пастернак на всякий случай внятно повторил: «В пизду!» Скандал как-то замяли, сославшись на то, что все участники были изрядно пьяны, но слухи о нем распространились широко. Стопроцентных подтверждений рассказанного эпизода у нас нет. Он известен нам только по мемуарам друга Пастернака драматурга Александра Гладкова, который сам никак не мог присутствовать при ссоре Пастернака с Вишневским, поскольку еще в октябре 1948 года был арестован за хранение антисоветской литературы и вернулся в Москву только в 1954 году. И сообщает он все с чужих слов, но явно не со слов самого Пастернака – вряд ли бы Борис Леонидович стал признаваться, что послал по матушке собрата-писателя, пусть и в немалых литературных чинах. Однако сама резкая реакция Пастернака на предположение в его будущей советскости в то время кажется вполне вероятной. К тому времени уже была арестована и отправлена в лагерь Ольга Ивинская, уже погиб их нерожденный ребенок. Никаких оснований любить советскую власть у поэта не было, а предположение о своей советскости он мог счесть лишь тягчайшим оскорблением.

Федин, судя по всему, на всю жизнь был напуган одним случаем, что ускорило его полную и безоговорочную капитуляцию перед советской властью. Жена сына Зинаиды Николаевны, Станислава, Галина Нейгауз вспоминала: «С возмущением рассказывал Борис Леонидович случай с Константином Александровичем Фединым. Как-то поздно вечером к даче подъехал, как его тогда называли, «черный ворон». Федину, предъявив ордер на арест (он его даже не прочел), дали двадцать минут на сборы. Жена Федина, Дора Сергеевна, дрожащими руками собрала узелок с бельем. Федин, взяв узелок, с гордым видом и высоко поднятой головой медленно направился к машине. Один из сотрудников раздраженно сказал: «Побыстрее, товарищ Ясенский!» Федин остолбенел. Прочитав ордер, он сказал: «Плохо работаете, товарищи!» – и медленно вернулся обратно. О поведении Федина Борису Леонидовичу на следующее утро подробно рассказала Дора Сергеевна, которая от одного воспоминания была вся в слезах».

В слезах наверняка был и сам Федин, прекрасно понимавший, что в другой раз могут и не перепутать. Этот случай произошел 31 июля 1937 года, в день ареста Бруно Ясенского, который так и сгинул в подвалах Лубянки. Вероятно, Пастернак помнил о пережитом Фединым ужасе и не так строго судил его за позднейшее малодушие, не порвав отношения с ним и после неблаговидной роли, сыгранной им в истории с «Доктором Живаго».

Ольга Ивинская вернулась осенью 1953-го, почти на год раньше срока, благодаря амнистии, объявленной по случаю смерти Сталина. Под эту амнистию попадали и политические узники, имевшие небольшие сроки заключения. Пастернак по-прежнему денежно поддерживал ее семейство. Летом 1954 года возобновились их свидания, слезы Зинаиды Николаевны, угрызения совести, чувство вины перед сыном.

Окружение Пастернака Ивинскую не принимало. Ольга Всеволодовна никогда не поднималась на крыльцо дома Пастернаков. Даже когда Борис Леонидович умирал, Зинаида Николаевна запретила пускать ее к нему Ольга сидела во дворе на лавочке и плакала. Но до этого было еще далеко. Летом 1955 года Ивинская переехала вслед за Пастернаками в Переделкино, сняла избушку неподалеку в деревеньке Измалково. Когда Борис Леонидович по настоянию жены выходил на вечерние прогулки, он неизменно шел к Ивинской. С тех пор свидания с Пастернаком стали более регулярными. Постепенно она взяла на себя его издательские дела, разговоры с редакторами, контроль за выплатой денег, что освобождало его от утомительных поездок в город.

Это о любви к Ивинской писал Пастернак в «Докторе Живаго»: «Они любили друг друга не из неизбежности, не «опаленные страстью», как это ложно изображают. Они любили друг друга потому, что так хотели все кругом: земля под ними, небо над их головами, облака и деревья. Их любовь нравилась окружающим еще, может быть, больше, чем им самим. Незнакомым на улице, выстраивающимся на прогулке далям, комнатам, в которых они селились и встречались».

А о том, как «любило» Ольгу Всеволодовну окружение Зинаиды Николаевны, свидетельствует, например, следующее суждение Натальи Анисимовны Пастернак, вдовы младшего сына Бориса Леонидовича, Леонида: «Что касается Ольги Ивинской, не хочу говорить ничего дурного о ней, пока не открыты архивы. По слухам, в них есть даже ее доносы на него!» Да, здесь даже закон, о мертвых или хорошо, или ничего, не действует. Ведь сказано это в 2004 году, через много лет после смерти Ивинской, когда уже были рассекречены ее оба следственных дела и было ясно, что никаких показаний ни против живого, ни против мертвого Пастернака она не дала.

А известный актер Василий Ливанов, самый лучший в мире Шерлок Холмс, недавно удостоенный за это ордена Британской империи, и сын ближайшего друга Пастернака Бориса Ливанова, утверждал: «Некто иной, как Ивинская, утвердила Пастернака в усугубившей его личную трагедию мысли о том, что близкие друзья только мешают ему чувствовать себя счастливым. А особенно Борис Ливанов, решительно и давно не пожелавший ни под каким видом даже обсуждать с другом присутствие в его жизни ее, «привязанности». Ливанова Ивинская, естественно, возненавидела, так как боялась его прямого влияния на Пастернака».

Не только Ливанов, но и все друзья ревновали Пастернака к Ивинской. Он же любил только ее, и вряд ли без ее присутствия закончил бы свой великий роман.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.