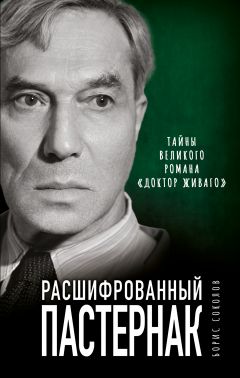

Автор книги: Борис Вадимович Соколов

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 8 (всего у книги 19 страниц)

– Слыхали, товарищи, как обкладывает? По-старому! Не вывелись офицерские повадки! Так это мы изменники? А сам ты из каковских, ваше благородие? Да что с ним хороводиться. Не видишь что ли, немец, подосланный. Эй ты, предъяви документ, голубая кровь! А вы чего рот разинули, усмирители? Нате, вяжите, ешьте нас!

Но и казакам неудачная речь Гинца нравилась все меньше и меньше. «Все хамы да свиньи. Экой барин!» – перешептывались они. Сначала поодиночке, а потом все в большем количестве они стали вкладывать шашки в ножны. Один за другим слезали с лошади. Когда их спешилось достаточно, они беспорядочно двинулись на середину прогалины навстречу двести двенадцатому.

Все перемешалось. Началось братание.

«Вы должны исчезнуть как-нибудь незаметно, – говорили Гинцу встревоженные казачьи офицеры. – У переезда ваша машина. Мы пошлем сказать, чтобы ее подвели поближе. Уходите скорее».

Гинц так и поступил, но так как удирать потихоньку казалось ему недостойным, он без требующейся осторожности, почти открыто направился к станции. Он шел в страшном волнении, из гордости заставляя себя идти спокойно и неторопливо.

До станции было уже близко, лес примыкал к ней. На опушке, уже в виду путей, он в первый раз оглянулся. За ним шли солдаты с ружьями. «Что им надо?» – подумал Гинц и прибавил шагу.

То же самое сделали его преследователи. Расстояние между ним и погоней не изменилось. Впереди показалась двойная стена поломанных вагонов. Зайдя за них, Гинц пустился бежать.

Доставивший казаков поезд отведен был в парк. Пути были свободны. Гинц бегом пересек их.

Он вскочил с разбега на высокий перрон. В это время из-за разбитых вагонов выбежали гнавшиеся за ним солдаты. Поварихин и Коля что-то кричали Гинцу и делали знаки, приглашая внутрь вокзала, где они спасли бы его.

Но опять поколениями воспитанное чувство чести, городское, жертвенное и здесь неприменимое, преградило ему дорогу к спасению. Нечеловеческим усилием воли он старался сдержать трепет расходившегося сердца. – «Надо крикнуть им: «Братцы, опомнитесь, какой я шпион?» – подумал он. – Что-нибудь отрезвляющее, сердечное, что их бы остановило».

В последние месяцы ощущение подвига, крика души бессознательно связалось у него с помостами и трибунами, со стульями, вскочив на которые можно было бросить толпящимся какой-нибудь призыв, что-нибудь зажигательное.

У дверей вокзала под станционным колоколом стояла высокая пожарная кадка. Она была плотно прикрыта. Гинц вскочил на ее крышку и обратил к приближающимся несколько за душу хватающих слов, нечеловеческих и бессвязных. Безумная смелость его обращения, в двух шагах от распахнутых вокзальных дверей, куда он так легко мог бы забежать, ошеломила и приковала их к месту. Солдаты опустили ружья.

Но Гинц стал на край крышки и перевернул ее. Одна нога провалилась у него в воду, другая повисла на борту кадки. Он оказался сидящим верхом на ее ребре.

Солдаты встретили эту неловкость взрывом хохота, и первый спереди выстрелом в шею убил наповал несчастного, а остальные бросились штыками докалывать мертвого».

Между прочим еще с одним романом Алексея Толстого из трилогии «Хождение по мукам» у пастернаковского романа есть одна значимая параллель, тоже связанная с анархической идеей. Игорь Смирнов первым обратил внимание на сходство финала основной части «Доктора Живаго» со сценой гибели вождя анархистов актера Мамонта Дальского в романе «Восемнадцатый год»: «На Никитской площади Даша остановилась, – едва дышала, кололо сердце.

Отчаянно звоня, проходил освещенный трамвай с прицепом. На ступеньках висели люди. Один, ухватившись правой рукой за медную штангу, а в другой держа плоский крокодиловый чемоданчик, пролетел мимо и обернул к Даше бритое сильное лицо. Это был Мамонт. Даша ахнула и побежала за трамваем. Он увидел ее, чемоданчик в его руке судорожно взлетел. Он оторвал от поручня другую руку, соскочил на всем ходу, пошатнулся навзничь, тщетно хватаясь за воздух, задрав одну огромную подошву, и сейчас же его туловище скрылось под трамвайным прицепом, чемоданчик упал к ногам Даши. Она видела, как поднялись судорогой его колени, послышался хруст костей, сапоги забили по булыжнику. Взвизгнули тормоза, с трамвая посыпались люди.

Графитовый свет поплыл в глазах, мягкой, как пелена, показалась мостовая, – потеряв сознание, Даша упала руками и щекой на крокодиловый чемоданчик».

Правда, Юрий Живаго гибнет не под колесами трамвая, а от сердечного приступа, спровоцированного долгим нахождением в душном, неисправном трамвае. И мадемуазель Флери не является непосредственной причиной рокового приступа – она просто символ смерти и вечности. У Толстого теряет сознание, но, к счастью, остается в живых потрясенная увиденным Даша, а у Пастернака теряет сознание и умирает Живаго. Вот у Булгакова в «Мастере и Маргарите» более прямое соответствие с данным эпизодом у Толстого: секретарь МАССОЛИТа Михаил Александрович Берлиоз, натурально, гибнет под колесами трамвая, так же хрустят его кости, и еще отрезанная голова катится в сторону, и так же, как и в «Восемнадцатом году», невольной причиной гибели героя становится женщина – Аннушка, разлившая на рельсах подсолнечное масло, на котором поскользнулся Берлиоз.

У Толстого предводитель анархистов сам становится жертвой анархической стихии. У Булгакова высокопоставленный писатель-конъюнктурщик гибнет в результате вмешательства потусторонних сил. А у Пастернака творец-художник, «гениальный диагност», задыхается в толпе от нехватки воздуха свободы.

Тема анархии, народной стихии занимает важнейшее место и в главах пастернаковского романа, посвященных Гражданской войне. Анархист Вдовиченко, расстрелянный большевиками по обвинению в мнимом заговоре, как опасный конкурент по влиянию на партизанские массы, на краю могилы обличает перерождение идеалов революции. При этом Пастернак сравнивает его и его товарищей с парижскими коммунарами, расстреливаемыми версальцами (и Махно, и умерший в 1945 году в Париже видный анархист Всеволод Волин (Всеволод Михайлович Эйхенбаум, брат известного литературоведа Бориса Михайловича Эйхенбаума, друга Пастернака) были похоронены рядом с коммунарами на кладбище Пер-Лашез): «Вдовиченко на краю могилы остался верным себе. Высоко держа голову с седыми развевающимися волосами, он громко, во всеуслышание, как коммунар к коммунару, обращался к Ржаницкому.

– Не унижайся, Бонифаций! Твой протест не дойдет до них. Тебя не поймут эти новые опричники, эти заплечные мастера нового застенка. Но не падай духом. История всё разберет. Потомство пригвоздит к позорному столбу бурбонов комиссародержавия и их черное дело. Мы умираем мучениками идеи на заре мировой революции. Да здравствует революция духа. Да здравствует всемирная анархия.

Залп двадцати ружей, произведенный по какой-то беззвучной, одними стрелками уловленной команде, скосил половину осужденных, большинство насмерть. Остальных пристрелили вторым залпом. Дольше всех дергался мальчик, Тереша Галузин, но и он в конце концов замер, вытянувшись без движения».

Упоминание опричнины здесь указывает на историческую преемственность коммунистической власти с правлением Ивана Грозного. Говоря Ольге Ивинской об «Иване Грозном» Эйзенштейна, Пастернак возмущался попыткой оправдать и возвеличить опричнину: «Какая подлость! Какие они свиньи – и Эйзенштейн, и Алексей Толстой, и эти все. Я с ними не мог общаться, на многие годы почти отказался от встреч с людьми. Я не терплю нашей интеллигенции за раболепие перед силой и половинчатость. Это какие-то полулюди!»

Речь Вдовиченко близка к реальным статьям и листовкам анархистов и иных антибольшевистских сил времен Гражданской войны, не связанных с белыми.

Например, в «Известиях» Временного Революционного Комитета Кронштадта (органа, образованного восставшими против большевиков кронштадтскими матросами) от 7 марта 1921 года можно было прочесть в редакционной статье:

«Фельдмаршал Троцкий грозит восставшему против трехлетнего Самодержавия коммунистических комиссаров Свободному Революционному Кронштадту.

Труженикам, сбросившим позорное ярмо диктатуры партии коммунистов, новоявленный Трепов грозит вооруженным разгромом, расстрелом мирного населения Кронштадта, отдает приказ «патронов не жалеть».

У него их хватит для революционных матросов, красноармейцев и рабочих.

Ведь ему, диктатору насилуемой коммунистами Советской России, все равно, что станет с трудовыми массами, лишь бы власть была в руках партии РКП.

Он имеет наглость говорить от имени долготерпеливой Советской России, обещать милость.

Это он-то, кровожадный Троцкий, предводитель коммунистической опричнины, без сожаления льющей реки крови во имя самодержавия РКП., гаситель свободного духа, смеет говорить так смело и твердо держащим красное знамя кронштадтцам.

Ценою крови тружеников и страданий их арестованных семей – коммунисты надеются восстановить свое самовластие, заставить красноармейцев, матросов и рабочих вновь подставить свою шею, чтобы коммунисты получше уселись и продолжали свою тлетворную политику, ввергшую всю трудовую Россию в бездну всеобщей разрухи, голода и холода. Довольно! Трудящихся больше не обмануть. Ваши надежды, коммунисты, тщетны и угрозы бессильны.

Девятый вал Революции Трудящихся поднялся и смоет гнусных клеветников и насильников с оскверненного их деятельностью лица Советской России, а милости вашей, господин Троцкий, нам не надо!»

В том же номере «Известий» аналогичная мысль о коммунистической власти как новой опричнине проводилась в статье «Мы и Они»:

«Коммунистическая опричнина окружила питерцев тесным кольцом штыков курсантов и партийной «гвардии», и Малюта Скуратов – Троцкий – не допускает в Кронштадт делегатов от беспартийных рабочих и красноармейцев из опасения, что они узнают всю правду, а эта правда в один миг сметет коммунистов, и прозревший трудовой народ возьмет власть в свои мозолистые руки…

На все это мы можем ответить только одно: вся власть Советам! Прочь руки от этой власти, руки, обагренные в крови погибших за дело свободы, за борьбу с белогвардейщиной, помещиками и буржуазией!»

С прессой мятежного Кронштадта Пастернак мог быть знаком, в частности, через своего хорошего знакомого, писателя Николая Корнеевича Чуковского, который углубленно занимался историей Кронштадтского восстания и написал на эту тему ряд рассказов.

О «комиссародержавии» говорилось также, в частности, в листовке, которую «анархисты подполья» выпустили в 1919 году в связи с взрывом в Леонтьевском переулке от имени «Всероссийского повстанческого комитета революционных партизан» «Вечером 25-го сентября на собрании большевиков в Московском комитете обсуждался вопрос о мерах борьбы с бастующим народом. Властители-большевики все в один голос высказывались на заседании о принятии самых крайних мер для борьбы с восстающими рабочими, крестьянами, красноармейцами, анархистами и левыми эсерами вплоть до введения в Москве чрезвычайного положения с массовыми расстрелами. Замысел большевиков был сорван.

В самый момент голосования и принятия противонародного решения революционными партизанами-повстанцами было взорвано здание Московского Комитета партии коммунистов-большевиков, в обломках которого нашли себе должный приют представители реакционнейшей кровавой партии – большевики и комиссары.

Так мстит рука революционных партизан-повстанцев чрезвычайщикам и комиссародержащим за десятки тысяч расстрелянных крестьян, рабочих и трудовой интеллигенции, за предательство повстанцев-махновцев Украины, за расстрел и аресты анархистов, за разгром федераций и групп во всех городах и деревнях, за закрытие всех газет и журналов.

Революция предается и предается направо и налево. Украина же продана диктатором Троцким Деникину, и не секрет – завтра большевики отдадут ему и Великороссию. Перед нами реакция красных и белых, каждый наш шаг взят на учет, всюду рыщут шпики, личность подавлена и обесценена хуже, чем в царские времена; всюду пытки, аресты, обыски и расстрелы за малейший протест против издевательств совнаркомщиков и чрезвычайщиков; самодеятельность трудящихся убита и национализирована, промышленность и транспорт разгромлены, поля не засеяны.

Этому варварскому строю должен быть положен конец. Крестьянские массы путем целого ряда восстаний в прошлом году уже доказали свою готовность уничтожить совнаркомовскую власть, но рабочие и красноармейцы не поддержали их. Ныне снова крестьяне Украины, Сибири и Великороссии поднимаются против насилия власти белых и красных. Анархист Махно отрядом партизан взял Екатеринослав, Александровск, Синельниково, Дебальцево и Мелитополь, повстанцы Сибири заняли Томск и ряд других городов и сел; здесь, в Великороссии, в ряды повстанцев-крестьян вливаются зеленоармейцы и красноармейцы, действующие в полном согласии с революционными повстанцами Сибири, Северного Кавказа, Тавриды и Украины. Наша задача – стереть с лица земли строй комиссародержавия и чрезвычайной охраны и установить Всероссийскую вольную федерацию союзов трудящихся и угнетенных масс. Нечего ждать прихода белой деникинской реакции и ухода красной, комиссарской. Мы сами должны установить свободный строй в стране теперь же, немедленно, не дожидаясь окончательной гибели завоеваний Октябрьской революции. Близится третья социальная революция!

Рабочие! Покидайте ряды Красной Армии Крови, поступайте по примеру крестьян, которые все покинули ее ряды. Идите в ряды партизан.

Крестьяне! Еще усиленней сплачивайте свои партизанские отряды.

Красноармейцы! Будьте наготове и по первому предложению Всероссийского Повстанческого Комитета революционных партизан откажитесь исполнять приказы своих комиссаров.

Зеленоармейцы! Бросьте нейтральное поле, вступайте в ряды партизан для борьбы с красной и белой реакцией.

Советские труженики! Будьте готовы к прекращению работ по предложению Всероссийского Повстанческого Комитета Революционных Партизан.

17 июня с.г. Чрезвычайный Военно-Революционный Трибунал расстрелял в Харькове семь повстанцев: Михалева-Павленкова, Бурбыгу, Олейника, Коробко, Костина, Полунина, Добролюбова и затем Озерова.

25 сентября с.г. революционные повстанцы отомстили за их смерть Московскому комитету большевиков.

Смерть за смерть! Первый акт совершен, за ним последуют сотни других актов, если палачи революции своевременно сами не разбегутся.

Всероссийский Повстанческий Комитет требует от советской власти немедленного освобождения всех арестованных крестьян, рабочих, анархистов и прочих революционеров, за невыполнение чего оставляет за собой свободу действий. Динамиту и бомб хватит. Дух Бакунина еще живет в нас, на подвиги Равашоля еще способны наши бойцы! Нашей мести за растерзанный и распятый народ не будет конца. Все в наши ряды!

Разжиревшие комиссары бегут со всех фронтов в глубокий тыл, забирая с собой все ценности и оставляя на произвол рабочих и крестьян.

Наш долг организовать оборону революции.

Да здравствует революционное повстанчество!

Долой палачей революции!

Да здравствует третья социальная революция!»

Как справедливо указал Игорь Смирнов, Пастернак вполне мог прочесть эту листовку в первом томе «Красной книги ВЧК», появившемся в 1920 году. Да и другие издания анархистской литературы в 20-е годы были доступны поэту.

Интересно, что, как подметил Игорь Смирнов, в романе Алексея Толстого «Восемнадцатый год» упомянут «никогда в жизни не чесавший бороды и волос, могучий теоретик и столп анархии – «матери порядка» – Волин». Этими портретными чертами наделен у Пастернака Вдовиченко, также названный «столпом анархизма»: «Не зная ни минуты покоя, вставал с полу и садился на пол, расхаживал и останавливался посреди сарая столп русского анархизма Вдовиченко – Черное знамя, толстяк и великан с крупной головой, крупным ртом и львиною гривой, из офицеров чуть ли не последней Русско-турецкой войны и, во всяком случае, – Русско-японской, вечно поглощенный своими бреднями мечтатель.

По причине беспредельного добродушия и исполинского роста, который мешал ему замечать явления неравного и меньшего размера, он без достаточного внимания относился к происходившему и, понимая все превратно, принимал противные мнения за свои собственные и со всеми соглашался».

Волину в 1918 году было только 36 лет, но, по свидетельству всех знавших его, он выглядел гораздо старше своего возраста.

Фамилию «Вдовиченко» носил один из действительных лидеров анархизма в России. Анархист Петр Аршинов в своей «Истории махновского движения», изданной в 1923 году в Берлине, рассказывает об одном из соратников Махно Вдовиченко, командире Азовской группы: «В это же время наш лучший товарищ и революционер Вдовиченко в одном бою был ранен, вследствие чего его с некоторой частью пришлось отправить в район Новоспасовки для излечения. Там он был выслежен одним большевистским карательным отрядом и при отстреле он и Матросенко застрелились. При этом Матросенко совсем, а у Вдовиченко пуля осталась в голове ниже мозга. И когда коммунисты взяли его и узнали, что он есть Вдовиченко, дали ему скорую помощь и таким образом на время спасли от смерти. Вскорости после этого я имел от него сведения. Он лежал в Александровске в больнице и просил забрать его как-либо оттуда. Его страшно мучили, предлагая отречься от махновщины через подпись какой-то бумаги отречения. Он с презрением все это отверг, несмотря на то, что в это время еле-еле мог говорить, и поэтому был накануне расстрела, но расстреляли его или нет, мне не удалось выяснить». Этот эпизод дословно заимствован Волиным из книги другого (сам Аршинов вернулся из эмиграции в СССР и был расстрелян в 1938 году).

Таким образом, «недозастрелившийся» Вдовиченко был только «накануне расстрела» (хотя в дальнейшем большевики его все-таки прикончили). Пастернак же смоделировал его расстрел, а самоубийство передал Антипову-Стрельникову.

Во многом совпадает и биография романного и реального Вдовиченко. Трофим Яковлевич Вдовиченко, крестьянин с начальным образованием, был героем войны, только не Русско-японской, а Первой мировой, полным георгиевским кавалером, заслужившим первый офицерский чин – прапорщик. И в 1921 году его действительно расстреляли, но неизвестно, знал ли это наверняка Пастернак. И настоящий Вдовиченко был гораздо моложе героя романа – в момент гибели ему исполнилось только 32 года. Пастернак же состарил своего Вдовиченко и поэтому отнес его геройство ко временам 1904–1905 годов.

Не исключено, что предсмертное обращение Вдовиченко к Ружаницкому по имени «Бонифаций» – единственное в романе заставляет вспомнить мученическую смерть св. Бонифация, крестившего германцев и убитого язычниками в 755 году. Игорь Смирнов обратил внимание, что площадка, на которой расстреливают анархистов, напоминает языческое капище: «Всю ее по краю запирали отвесные, ребром стоявшие гранитные глыбы. Они были похожи на плоские отесанные плиты доисторических дольменов. Когда Юрий Андреевич в первый раз попал на эту площадку, он готов был поклясться, что это место с камнями совсем не природного происхождения, а носит следы рук человеческих. Здесь могло быть в древности какое-нибудь языческое капище неизвестных идолопоклонников, место их священнодействий и жертвоприношений.

На этом месте холодным пасмурным утром приведен был в исполнение смертный приговор одиннадцати наиболее виновным по делу о заговоре и двум санитарам-самогонщикам».

Пастернак был сторонником анархизма только в одной сфере – в сфере художественного общества. Безгосударственному обществу он не сочувствовал, но точно так же его автобиографический герой, Юрий Живаго, не становится на сторону ни красных, ни белых, ибо не дело поэта убивать людей. Он говорит командиру красных партизан Ливерию Микулицыну «Поймите, поймите, наконец, что всё это не для меня. «Юпитер», «не поддаваться панике», «кто сказал а, должен сказать бе», «Мор сделал свое дело, Мор может уйти», – все эти пошлости, все эти выражения не для меня. Я скажу а, а бе не скажу, хоть разорвитесь и лопните.

Я допускаю, что вы светочи и освободители России, что без вас она пропала бы, погрязши в нищете и невежестве, и тем не менее мне не до вас и наплевать на вас, я не люблю вас и ну вас всех к черту.

Властители ваших дум грешат поговорками, а главную забыли, что насильно мил не будешь, и укоренились в привычке освобождать. И осчастливливать особенно тех, кто об этом не просит. Наверное, вы воображаете, что для меня нет лучшего места на свете, чем ваш лагерь и ваше общество. Наверное, я еще должен благословлять вас и спасибо вам говорить за свою неволю, за то, что вы освободили меня от семьи, от сына, от дома, от дела, ото всего, что мне дорого и чем я жив».

Но в целом в романе Галиуллин выглядит куда благороднее Стрельникова и массовых бессудных расстрелов не совершает. При белой власти Пастернаку жить не довелось, а советскую власть он прочувствовал с избытком.

В своем романе Пастернак хоронит социалистическую утопию как в ее крестьянском, так и в большевистском варианте. Недаром рекламный щит «Моро и Ветчинкин. Сеялки. Молотилки», который Живаго не раз видит на Урале и возле которого его берут в плен партизаны, представляет собой, по меткому замечанию Игоря Смирнова, указание пути в царство крестьянской утопии. Моро – это Томас Мор, автор самого термина «утопия», а «Ветчинкин» – это прозрачный намек на Фрэнсиса Бэкона, автора одного из наиболее известных утопических сочинений «Новая Атлантида» (англ, bacon – ветчина). Показательно, что и Живаго в своем разговоре с партизанами вспоминает Мора, сперва приближенного королем Генрихом VIII, а потом отставленного и казненного. Герой Пастернака предвидит гибель всех социалистических утопий, до которых особенно падки крестьяне, гибель, которую автору довелось наблюдать своими глазами.

А комната Гордона, бывшее ателье модного портного, где происходит последняя встреча Живаго с ним и Дудоровым, заставляет вспомнить роман «Что делать?» Чернышевского и швейную мастерскую Веры Павловны, где она реализует идеи утопического социализма о фаланстерах. Пастернак аллегорически демонстрирует нам, как трансформировалась социалистическая идея к концу жизни Живаго: «Комната Гордона была странного устройства. На ее месте была когда-то мастерская модного портного, с двумя отделениями, нижним и верхним. Оба яруса охватывала с улицы одна цельная зеркальная витрина. По стеклу витрины золотой прописью были изображены фамилия портного и род его занятий. Внутри за витриною шла винтовая лестница из нижнего в верхнее отделение.

Теперь из помещения было выкроено три.

Путем добавочных настилов в мастерской были выгаданы междуярусные антресоли, со странным для жилой комнаты окном. Оно было в метр вышиной и приходилось на уровне пола. Окно покрывали остатки золотых букв. В пробелы между ними виднелись до колен ноги находящихся в комнате. В комнате жил Гордон. У него сидели Живаго, Дудоров и Марина с детьми. В отличие от взрослых, дети целиком во весь рост умещались в раме окна».

От прежней позолоты ничего не осталось. Зеркальная витрина (намек на хрустальный дворец в утопическом сне Веры Павловны) прикрывает внутреннее убожество. Вместо просторного фаланстера люди теперь ютятся в каморках и должны поневоле вписываться в строгие рамки идеологии, причем у детей это получается куда сподручнее, чем у отцов.

В этой беседе только Юрий Живаго был в положении человека, у которого «есть достаточный запас слов, его удовлетворяющий», поэтому он «говорит и думает естественно и связно». Друзья же его «не владели даром речи. В восполнение бедного словаря они, разговаривая, расхаживали по комнате, затягивались папиросою, размахивали руками, по несколько раз повторяли одно и то же».

В отличие от Живаго, Гордон и Дудоров уже сломлены, полумертвы и утратили дар поэтической речи в самом широком смысле этого слова. Они испуганы советской властью и склонны оправдывать свое рабское положение и даже находить его интеллектуально комфортным: «Гордон и Дудоров принадлежали к хорошему профессорскому кругу. Они проводили жизнь среди хороших книг, хороших мыслителей, хороших композиторов, хорошей, всегда, вчера и сегодня хорошей, и только хорошей музыки, и они не знали, что бедствие среднего вкуса хуже бедствия безвкусицы.

Гордон и Дудоров не знали, что даже упреки, которыми они осыпали Живаго, внушались им не чувством преданности другу и желанием повлиять на него, а только неумением свободно думать и управлять по своей воле разговором. Разогнавшаяся телега беседы несла их, куда они совсем не желали. Они не могли повернуть ее и в конце концов должны были налететь на что-нибудь и обо что-нибудь удариться. И они со всего разгону расшибались проповедями и наставлениями об Юрия Андреевича.

Ему насквозь были ясны пружины их пафоса, шаткость их участия, механизм их рассуждений. Однако не мог же он сказать им: «Дорогие друзья, о как безнадежно ординарны вы и круг, который вы представляете, и блеск и искусство ваших любимых имен и авторитетов. Единственно живое и яркое в вас, это то, что вы жили в одно время со мной и меня знали». Но что было бы, если бы друзьям можно было делать подобные признания! И чтобы не огорчать их, Юрий Андреевич покорно их выслушивал.

Дудоров недавно отбыл срок первой своей ссылки и из нее вернулся. Его восстановили в правах, в которых он временно был поражен. Он получил разрешение возобновить свои чтения и занятия в университете.

Теперь он посвящал друзей в свои ощущения и состояния души в ссылке. Он говорил с ними искренне и нелицемерно. Замечания его не были вызваны трусостью или посторонними соображениями.

Он говорил, что доводы обвинения, обращение с ним в тюрьме и по выходе из нее, и в особенности собеседования с глазу на глаз со следователем проветрили ему мозги и политически его перевоспитали, что у него открылись на многое глаза, что как человек он вырос.

Рассуждения Дудорова были близки душе Гордона именно своей избитостью. Он сочувственно кивал головой Иннокентию и с ним соглашался. Как раз стереотипность того, что говорил и чувствовал Дудоров, особенно трогала Гордона. Подражательность прописных чувств он принимал за их общечеловечность.

Добродетельные речи Иннокентия были в духе времени. Но именно закономерность, прозрачность их ханжества взрывала Юрия Андреевича. Несвободный человек всегда идеализирует свою неволю. Так было в Средние века, на этом всегда играли иезуиты. Юрий Андреевич не выносил политического мистицизма советской интеллигенции, того, что было ее высшим достижением, или, как тогда бы сказали, – духовным потолком эпохи. Юрий Андреевич скрывал от друзей и это впечатление, чтобы не ссориться».

Живаго пытается исцелить своих друзей от косноязычия. Доктор говорит о нехватке воздуха в комнате – общий мотив для советских поэтов, так ярко выраженный у Мандельштама. И еще в 20-е годы Марина Цветаева предсказывала Пастернаку: «Вы не израсходуетесь, но Вы задохнетесь».

Живаго убеждает друзей: «В наше время очень участились микроскопические формы сердечных кровоизлияний. Они не все смертельны. В некоторых случаях люди выживают. Это болезнь новейшего времени. Я думаю, ее причины нравственного порядка. От огромного большинства из нас требуют постоянного, в систему возведенного криводушия.

Нельзя без последствий для здоровья изо дня в день проявлять себя противно тому, что чувствуешь; распинаться перед тем, чего не любишь, радоваться тому, что приносит тебе несчастие.

Наша нервная система не пустой звук, не выдумка. Она – состоящее из волокон физическое тело. Наша душа занимает место в пространстве и помещается в нас, как зубы во рту. Ее нельзя без конца насиловать безнаказанно. Мне тяжело было слышать твой рассказ о ссылке, Иннокентий, о том, как ты вырос в ней и как она тебя перевоспитала. Это как если бы лошадь рассказывала, как она сама объезжала себя в манеже».

После этого разговора Живаго-Пастернак уходит из семьи, поселяется в комнате, снятой для него Евграфом-Сталиным, и пишет стихи и статьи об искусстве, т. е., наконец, начинает заниматься главным образом тем, чем Пастернак занимался всю жизнь. А погибает в первый день, когда направляется на свою врачебную службу в Боткинскую больницу, куда его устроили по милости Евграфа. При этом «он жил в нескольких шагах» от родных, «совсем у них под носом и на виду, в теснейшем кругу их поисков».

Седая дама в лиловом, которую видит из окна трамвая умирающий Живаго, «была швейцарская подданная мадемуазель Флери из Мелюзеева, старая-престарая». Она символизирует смерть. Флери обогнала «заблудившийся трамвай» Живаго и пережила его.

Живаго умирает в 1929 году в возрасте 37 лет, как Пушкин и Маяковский. Дата рождения героя высчитывается из указания, например из сообщения, что Нике Дудорову в 1913 году идет четырнадцатый год («Ему шел четырнадцатый год. Ему надоело быть маленьким»), а Юрий Живаго двумя годами его младше. Следовательно, он родился в 1892 году, а университет кончил в 1912 году, в возрасте 20 лет, как когда-то Шеллинг.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.