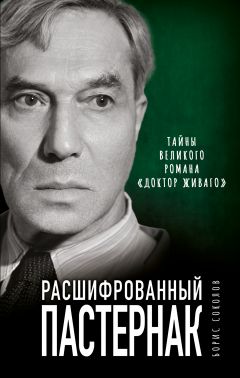

Автор книги: Борис Вадимович Соколов

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 13 (всего у книги 19 страниц)

Так, революции и демократии противопоставляются не только белогвардейцы, но и сам император всероссийский, о котором говорится с жалостью и умилением.

В том же духе реакционного эпигонства выдержаны в романе и все рассуждения об искусстве, которое «всегда служит красоте», а «красота есть счастье обладания формой» и т. д.

Роман Б. Пастернака является злостной клеветой на нашу революцию и на всю нашу жизнь. Это не только идейно порочное, но и антисоветское произведение, которое безусловно не может быть допущено к печати.

В связи с тем, что Б. Пастернак передал свое произведение в итальянское издательство, Отдел ЦК КПСС по связям с зарубежными компартиями принимает через друзей меры к тому, чтобы предотвратить издание за рубежом этой клеветнической книги».

После такого разгромного отзыва столь авторитетной инстанции судьба романа на родине писателя была решена на многие десятилетия. И нельзя не признать, что авторы отзыва очень точно выделили все наиболее болезненные для советской власти места «Доктора Живаго».

Встал вопрос, как бы забрать рукопись у Фельтринелли и возвратить ее в Москву под бдительное око литературной цензуры. В сентябре 1956 года, когда в «Барвихе» отдыхали итальянские коммунисты Пьетро Секкья и Паоло Роботти, заместитель заведующего отделом ЦК по связям с зарубежными компартиями Д. Шевлягин побудил их заставить их давнего знакомого Фельтринелли вернуть пастернаковскую рукопись для доработки.

24 октября 1956 года Роботти информировал своих советских хозяев, что «вопрос с рукописью Пастернака разрешен, и в ближайшее время она будет вам возвращена».

На неустойчивой атмосфере этого времени решающим образом сказался жестокий разгром советскими танками восстания в Будапеште. Возникло впечатление, что «оттепель» сворачивают. Писатели приезжали к Пастернаку с просьбой подписать антивенгерское воззвание с одобрением советской интервенции. По слухам, поэт спустил просителей с лестницы. Тогда же, осенью 1956 года, Пастернаку предложили написать статью с осуждением англо-французской интервенции в Египте. Пастернак отказался, заявив: «Я знаю, что вы хотите, чтобы я написал, что в Египте льется кровь, а в Венгрии вода».

Но еще до трагической развязки венгерских событий, в сентябре 1956 года роман отверг «Новый мир», а в октябре роман отвергла редколлегия совсем уж либерального альманаха «Литературная Москва» – под предлогом слишком большого его объема. Но Пастернак понимал, что редколлегия просто испугалась, и еще до официального отказа сказал одному из членов редколлегии: «Вас всех остановит неприемлемость романа, я думаю. Между тем только неприемлемое и надо печатать. Все приемлемое давно написано и напечатано». Даже для самых либеральных советских изданий эпохи «оттепели» пастернаковский роман отказался идеологически неприемлемым из-за слишком глубокого отрицания коммунистического строя.

То, что Пастернак не ошибся насчет мотивов отклонения романа «Литературной Москвой», доказывает дневниковая запись Корнея Чуковского 1 сентября 1956 года: «С этим романом большие пертурбации: Пастернак дал его в «Лит. Москву». Казакевич, прочтя, сказал: «Оказывается, судя по роману, Октябрьская революция – недоразумение и лучше было ее не делать». Рукопись возвратили. Он дал ее в «Новый мир», а заодно и написанное им предисловие к Сборнику его стихов. Кривицкий склонялся к тому, что «Предисловие» можно напечатать с небольшими купюрами. Но когда Симонов прочел роман, он отказался печатать и предисловие». – Нельзя давать трибуну Пастернаку!

Возник такой план, чтобы прекратить все кривотолки (за границей и здесь), тиснуть роман в 3 тысячах экземпляров и сделать его таким образом недоступным для масс, заявив в то же время: у нас не делают Пастернаку препон.

А роман, как говорит Федин, «гениальный». Чрезвычайно эгоцентрический, гордый, сатанински надменный, изысканно простой и в то же время насквозь книжный – автобиография великого Пастернака».

Конечно, для Эммануила Казакевича, убежденного тайного троцкиста, а в годы войны – офицера армейской разведки, пастернаковский роман был как нож в горло.

Кстати, судя по свидетельству К. И. Чуковского, опиравшегося на рассказ Федина, Симонов играл, когда говорил Пастернаку, что против публикации стихов.

После внезапной смерти в ноябре 1956 года директора Гослитиздата А. В. Котова, который восхищался романом «Доктор Живаго» и хотел его издать, шансы на публикацию стали призрачными и здесь. Договор на «Доктора Живаго», заключенный с Пастернаком с Гослитиздатом 7 января 1957 года, преследовал цель заставить Пастернака согласиться с замечаниями главного редактора А. И. Пузикова, а также для того, чтобы уговорить Пастернака написать письмо Фельтринелли и просить его остановить издание романа. Но эти интриги окончились крахом. Хотя поначалу власти были обнадежены пастернаковским согласием учесть ряд замечаний.

16 января 1957 года отделы культуры и по связи с иностранными компартиями направили в ЦК совместную записку, где говорилось: «После бесед с ним Б. Пастернак частично согласился с критикой его книги и признал необходимым переработать ее. В связи с этим было бы целесообразно направить от его имени письмо или телеграмму итальянскому издателю с предложением возвратить рукопись».

В тот же день Пастернак писал своему другу поэтессе Е.А. Благининой: «… На меня было оказано некоторое нравственное давление… я частично должен был ему покориться. Я должен был принять участие в попытке приостановить появление романа в неведомом далеке в форме настолько неправдоподобной, что попытка эта заранее была обречена на неудачу».

Тем временем отдел по связям с иностранными компартиями добился от находившегося в СССР одного из руководителей Итальянской компартии и ее будущего генерального секретаря Луиджи Лонго принять меры к изъятию рукописи у Фельтринелли и передать ему письмо Пастернака.

Требуемое письмо Пастернак написал 6 февраля: «В Госиздате настаивают, чтобы я отправил Вам телеграмму с просьбой отложить публикацию моего романа на итальянском языке до появления его здесь в измененном виде. Я предложил бы Вам, например, крайний срок – 6 месяцев. Согласитесь на эту отсрочку, если это не идет вразрез с Вашими планами, и телеграфируйте ответ, но не мне, а в Госиздат, по адресу: Москва, Новая Басманная 18, Госиздат».

А. И. Пузикову Пастернак писал 7 февраля 1957 года: «Может быть, важно было, чтобы дать телеграмму уговорили меня Вы лично, а не кто-нибудь другой и чтобы она была при Вашем участии? Мне это именно только и дорого, то есть личная нота моих с Вами отношений, а больше ничего…. Мне хочется, чтобы Вы знали, что я не только не жажду появления «Живаго» в том измененном виде, который исказит или скроет главное существо моих мыслей, но не верю в осуществление этого издания и радуюсь всякому препятствию».

Но еще днем ранее Пастернак смог прямо сообщить Фельтринелли о вынужденном характере посланной телеграммы. В Париж возвращалась его новая знакомая, молодая французская славистка Жаклин де Пруаяр. Ей очень понравился «Доктор Живаго», и она предложила помочь в переводе романа на французский и его издании во Франции. Она увезла рукопись в Париж для передачи ее издательству «Галлимар». Пастернаку важно было издать неискаженный русский текст романа за границей. Предполагалось сделать это в Голландии в издательстве «Мутон».

Поэтому официальную просьбу об отсрочке Фельтринелли понял как необходимость скорейшей публикации. Подстегивала конкуренция с французским издательством Галлимара. Работа над переводом пошла ускоренным темпом. Если раньше по договору Фельтринелли имел два года впереди для перевода и издания, то теперь Пастернак просил издать роман не позднее осени 1957 года.

В середине апреля, когда мучительные боли в колене стали по временам отпускать его, Пастернак, обеспокоенный задержкой издания сборника «Стихотворения и поэмы» и невыплатой гонораров, из больницы писал об этом Пузикову. Тот ответил 22 апреля:

«Книгу отпечатаем в мае, а за ней приналяжем на «Живаго». Г. И. Владыкин (директор Гослитиздата. – ДС.) согласен, чтобы Вашего доктора лечил (редактировал) Старостин. Через две недели займусь вплотную романом. Советую… думать о здоровье и не встречаться с людьми, которые могут Вас волновать. У Вас один ответ: Гослитиздат роман издает. Работаю, переделываю, дополняю. Сейчас болен. Поправлюсь – продолжу работу. Срок – сентябрь. Я глубоко верю в благополучное завершение всех наших начинаний».

Это письмо Пастернак понял как завуалированный отказ от издания романа. Он писал в тот же день, 22 апреля, Ольге Ивинской, что не собирается «переделывать и дополнять» роман: «Неужели ты веришь, что сомнительное чудо скорого выздоровления я увенчаю тем, что сяду в Переделкине пересочинять роман шиворот-навыворот? Но и, конечно, предположение, будто бы в марксизме можно сомневаться и его критиковать, абсолютно неприемлемо и останется таким, пока мы будем жить».

А 7 мая 1957 года Пастернак писал в Германию Ренате Швейцер:

«Появление книги вызовет не только радость, но и некоторые нападки. Политические – со стороны коммунистически настроенных кругов, эстетические – из-за несовременной наивности, простоты, прозрачности языка, скучных банальностей и плоскости. Вы сами будете скучать над ее страницами и поймете правильность критических высказываний. Пусть это вас не огорчает. Не принимайте это близко к сердцу. Я не хочу себя и Вас утомлять длинным письмом, иначе я бы Вам изложил ясно, почему книга о самых важных делах, стоивших нашему веку столько крови и безумия, должна была быть написанной ясно и предельно просто».

В конце июня был получен ответ от Фельтринелли, который официально подтверждал Гослитиздату свое согласие задержать издание романа до сентября. Он писал, что «роман обладает очень высокой художественной ценностью, сближающей автора с великими русскими писателями XIX в.; мы считаем, что его проза напоминает прозу Пушкина. Пастернак замечательно показывает нам Россию, ее природу, ее душу, события ее истории, которые передаются при помощи ясного и конкретного изображения персонажей, вещей и фактов в духе реализма в лучшем смысле слова, реализма, который перестает быть тенденцией и становится искусством.

Размышления протагониста и других персонажей романа о их личной судьбе и о судьбах их страны даны на таком высоком уровне, что выходят за пределы преходящей политической злободневности, вне зависимости от того, разделяет ли или нет читатель их взгляды и суждения о политических событиях. В этом спорная сторона произведения Пастернака. Но нам кажется, что удельный вес этих суждений в книге весьма незначителен, а после XX съезда оглашение некоторых фактов нас больше не волнует и не удивляет.

С другой стороны, западный читатель впервые услышит в этой книге голос первоклассного мастера в области искусства и поэзии, найдет художественное выражение тщательного анализа развития Октябрьской революции, устремленного к новой эпохе русской истории, для которой социализм стал естественной формой жизни общества. И тот факт, что этот голос принадлежит человеку, не связанному с активной политической деятельностью, в глазах западного читателя делает его слова более искренними и достойными доверия; читатель не сможет не оценить волнующее изображение событий истории русского народа вне всякого идеологического ригоризма, утверждение их значительности и положительных перспектив их развития. Западный читатель вынесет из этого убеждение, что пройденный путь приведет вашу страну вперед, что история капитализма кончена и начался новый период.

Мы откровенно высказали вам наше объективное мнение о произведении Пастернака, и мы считаем, что данные за его публикацию значительно перевешивают его спорные стороны. Мы пришли к этому убеждению, не только исходя из своих издательских интересов, но исходя также из строгого сознания своих политических позиций, которые вам хорошо известны. Впрочем, политические взгляды и издательская практика для нас неотделимы друг от друга».

1 августа 1957 года родилась еще одна записка отдела культуры, где, в частности, говорилось: «… Издатель Фельтринелли заявил, что он будет ждать поправок автора до сентября 1957 года, но рукопись не вернул.

Б. Пастернак сообщил Издательству художественной литературы, что он согласен переработать роман, учтя замечания редакции «Нового мира». Однако реально к настоящему времени автором ничего не сделано для доработки произведения.

Издатель Д. Фельтринелли в своем письме в Гослитиздат уведомляет, что издательство намерено по истечении обусловленной отсрочки опубликовать роман.

Издательство художественной литературы (т. Владыкин) принимает меры, чтобы побудить Пастернака к серьезной переработке романа. Было бы целесообразно в сложившейся обстановке предотвратить или хотя бы задержать выпуск романа «Доктор Живаго» в Италии.

Можно было бы использовать пребывание итальянских друзей в СССР для ознакомления с претензиями писательской общественности к этой книге Пастернака».

Неожиданно две главы романа появились в польском журнале «Опинье», который стал выходить в июле 1957 года. Это были стихи из романа и две встречи Юрия Живаго со Стрельниковым, – в штабном вагоне на Развилье и последнее свидание с ним в Барыкине. Номера журнала были с оказией присланы Пастернаку. Рукопись «Доктора Живаго» Б. Л. Пастернак передал одному из редакторов журнала «Опинье» (своему другу Зомовиту Федецкому) летом 1956 года, когда тот посетил его на даче в Переделкине. В Польше роман готовился к выходу вполне официально, по договору с государственным издательством, и должен был быть издан сразу же после публикации «Доктора Живаго» в СССР.

В связи с польской публикацией 13 августа 1957 года Пастернак получил вызов на заседание секретариата Союза писателей. Недавно вернувшийся из санатория, он отказался прийти, сославшись на нездоровье. Вместо него поехала Ольга Ивинская. Заседание секретариата Союза писателей состоялось 19 августа.

Ивинская описала в мемуарах это заседание, посвященное передаче романа за границу: «Это было, кажется, расширенное заседание секретариата СП, на котором обсуждался неблаговидный поступок Пастернака, передавшего рукопись своего романа за границу… Председательствовал Сурков. Сперва он встретил меня доброжелательно, позвал в кабинет, мягко выспрашивал – как же так все вышло?

Я пыталась объяснить. Надо знать Б.Л., – говорила я, – ведь он широкий человек, с детской (или гениальной?) непосредственностью думающий, что границы между государствами – это пустяки, и их надо перешагивать людям, стоящим вне общественных категорий, – поэтам, художникам, ученым. Он убежден: никакие границы не должны насильственным образом ограждать интерес одного человека к другому или одной нации – к другой. Он уверен, что не может быть объявлено преступлением духовное общение людей; не на словах, а на деле нужно открыть обмен мыслями и людьми.

Я рассказывала: когда пришли эти два молодых человека (один – сотрудник советского посольства и другой – коммунист-итальянец), он дал им рукопись – для чтения, а не для издания; и притом он не договаривался, что его напечатают, не брал за это никакой платы, не оговаривал каких-либо своих авторских прав – ничего этого не было. И никто из этого не делал тайны, неизбежной, если бы рукопись предумышленно передали для печати. Напротив, мы об этом сообщили по всем инстанциям вплоть до ЦК партии.

Сурков со мной соглашался:

– Да, да, – говорил он, – это в его характере. Но сейчас это так несвоевременно (мне так хотелось вставить Борино: «Так неуместно и несвоевременно только самое великое», но я сдержалась) – надо было его удержать, ведь у него есть такой добрый ангел, как вы…

(Боже мой, мне и присниться тогда не могло, какими грязными помоями Сурков будет поливать этого «доброго ангела»…)

Сурков начал докладывать, что произошло между Пастернаком и итальянцами. Увы, от недавней благожелательности не осталось и следа. Начав спокойно с чтения письма «Нового мира», он себя «заводил» во время речи, и с какого-то момента появилось слово «предательство». Мои объяснения он, конечно, не учел. Соболев с места усердно поддакивал Суркову, а тот распалялся все больше. Он утверждал, что роман уже обсужден и осужден у нас, но Пастернак не прислушивается к мнению товарищей; что идет сговор о получении денег из-за границы за роман и т. п.

– Ну что вы выдумываете? – возмутилась я. Но говорить мне не дали.

– Прошу меня не прерывать! – кричал Сурков. Помню, как с места вмешался Твардовский:

– Дайте ему сказать, я хочу понять, что произошло; что вы ей рот затыкаете?

А Катаев, непристойно развалившись в кресле:

– Кого вы, собственно говоря, представительствовать пришли? Ущипните меня, я не знаю, на каком я свете нахожусь, – романы передаются за границу в чужие руки, происходит такое торгашество…

Ажаева больше всего интересовала «технология» передачи романа итальянцам; он на разные лады допытывался:

– Как же он все-таки передал роман? Если бы мы знали – перехватили бы его…

Соболев, одетый как маленький пузатый мальчик, в комбинезон, говорил о том, что он чувствует себя оплеванным, оскорбленным; что поэт, которого так мало знают, вдруг прославился на весь мир таким безобразным способом.

– Вы мне дадите говорить или нет? – возмутилась я. И тут Сурков заорал:

– А почему вы здесь, а не он сам? Почему он не желает с нами разговаривать?

– Да, – ответила я, – ему трудно с вами разговаривать, а на все ваши вопросы могу ответить я…

В ходе рассказа меня все чаще и грубее прерывали. Когда я, обращаясь к Суркову, сказала: «Вот здесь сидит редактор романа Старостин…» – «Какого еще романа, – заорал Сурков, – ваш роман с «Гослитиздатом» я разрушу».

– Если вы мне не дадите говорить, то мне здесь делать нечего, – сказала я.

– Вам вообще здесь делать нечего, – почему-то больше всех кипятился Катаев, – вы кого представительствуете – поэта или предателя, или вам безразлично, что он – предатель своей родины?

Говорить стало невозможно – я села на свое место.

Было сказано, что хочет говорить редактор романа «Доктор Живаго» Анатолий Васильевич Старостин.

– Удивительное дело, – сказал при этих словах Катаев, – отыскался какой-то редактор; разве это еще можно и редактировать?

– Я мог бы вам сказать, – негромко и спокойно говорил Анатолий Васильевич, – что получил в руки совершенное произведение искусства, которое может прозвучать апофеозом русскому народу. Вы же сделали из него повод для травли…»

Напуганная разговором с Алексеем Сурковым, первым секретарем Союза писателей, она обратилась за помощью к Серджио д’Анджело, чтобы тот передал Фельтринелли требование вернуть рукопись и остановить издание.

Пастернак описал эти события в письме 21 августа к Нине Табидзе:

«Здесь было несколько очень страшных дней. Что-то случилось касательно меня в сферах, мне недоступных. Видимо, X (рущеву) показали выборку всего самого неприемлемого из романа. Кроме того (помимо того, что я отдал рукопись за границу), случилось несколько обстоятельств, воспринятых тут с большим раздражением. Тольятти предложил Фельтринелли вернуть рукопись и отказаться от издания романа. Тот ответил, что скорее выйдет из партии, чем порвет со мной, и действительно так и поступил. Было еще несколько мне неизвестных осложнений, увеличивших шум.

Как всегда, первые удары приняла на себя О. В. (Ивинская. – Б. С.). Ее вызывали в ЦК и потом к Суркову. Потом устроили секретное расширенное заседание секретариата президиума ССП по моему поводу, на котором я должен был присутствовать и не поехал, заседание характера 37 года, с разъяренными воплями о том, что это явление беспримерное, и требованиями расправы, и на котором присутствовала О. Вс. и Ан. Вас. Ст<аростин>, пришедшие в ужас от речей и атмосферы (которым не дали говорить), и на котором Сурков читал вслух (с чувством и очень хорошо, говорят) целые главы из поэмы («Высокая болезнь». – Б.С.). На другой день О. В. устроила мне разговор с Поликарповым в ЦК. Вот какое письмо я отправил ему через нее еще раньше, с утра.

«Люди, нравственно разборчивые, никогда не бывают довольны собой, о многом сожалеют, во многом раскаиваются. Единственный повод, по которому мне не в чем раскаиваться в жизни, это роман. Я написал то, что думаю, и по сей день остаюсь при этих мыслях. Может быть, ошибка, что я не утаил его от других. Уверяю Вас, я бы его скрыл, если бы он был написан слабее. Но он-то оказался сильнее моих мечтаний, сила же дается свыше, и таким образом, дальнейшая судьба его не в моей воле. Вмешиваться в нее я не буду. Если правду, которую я знаю, надо искупить страданием, это не ново, и я готов принять любое».

Поликарпов сказал, что он сожалеет, что прочел такое письмо, и просил О. В. разорвать его на его глазах. Потом с Поликарповым говорил я, а вчера, на другой день после этого разговора, разговаривал с Сурковым. Говорить было очень легко. Со мной говорили очень серьезно и сурово, но вежливо и с большим уважением, совершенно не касаясь существа, то есть моего права видеть и думать так, как мне представляется, и ничего не оспаривая, а только просили, чтобы я помог предотвратить появление книги, то есть передоверить переговоры с Фельтринелли Гослитиздату, и отправил просьбу о возвращении рукописи для переработки. Я это сделаю, – но, во-первых, преувеличивают вредное значение появления романа в Европе. Наоборот, наши друзья там считают, что напечатание первого нетенденциозного русского патриотического произведения автора, живущего здесь, способствовало бы большему сближению и углубило бы взаимопонимание. Во-вторых, вместо утихомиривающего влияния эти внезапные просьбы с моей стороны вызовут обратное действие, подозрение в применении ко мне принуждений и т. д., из меня сделают нечто вроде Зощенки, скандал совсем иного рода и пр. и пр. Наконец, в-третьих, никакие просьбы или требования в той юридической форме, какие сейчас тут задумывают, не имеют никакого действия и законной силы и ни к чему не приведут, кроме того, что в будущем году, когда то тут, то там начнут появляться эти книги, это будет вызывать очередные взрывы бешенства по отношению ко мне, и неизвестно, чем это кончится.

За эти несколько дней, как бывало в таких случаях и раньше, я испытал счастливое и подымающее чувство спокойствия и внутренней правоты и ловил кругом взгляды, полные ужаса и обожания. Я также при этом испытании натолкнулся на вещи, о которых раньше не имел понятия, на свидетельства и доказательства того, что на долю мне выпало счастье жить большой значительной жизнью, в главном существе даже неизвестной мне.

Ничего не потеряно, я незаслуженно, во много раз больше, чем мною сделано, вознагражден со всех сторон света».

Пастернак писал Нине Табидзе как раз в тот день, когда им была подписана требуемая телеграмма к Фельтринелли. А накануне перед этим состоялся тяжелый и мучительный разговор с Серджио д’Анджело. Эту встречу тоже устроила Ольга Ивинская, которая, как вспоминал д’Анджело, вскоре после первого свидания пришла к нему снова и на этот раз вся в слезах. Она просила уговорить Пастернака послать требуемую от него телеграмму сломить его твердость, потому что у нее самой это не получалось.

Д’Анджело в своих воспоминаниях ярко воспроизвел чудовищную картину насилия над человеческим достоинством и волей Пастернака, которое объяснялось в то же время благородным желанием спасти его от будущих страданий.

Он кричал им в ответ, что никакие чувства дружбы или привязанности не могут оправдать эту «благотворительную миссию». Надо напрочь не уважать его, чтобы предлагать это. С другой стороны, его останавливало то, как он будет выглядеть перед Фельтринелли, которому писал, что публикация «Доктора Живаго» – дело его жизни и что после такой телеграммы он подумает о нем, не сочтет ли он его подлецом и мерзавцем.

Но несмотря на взрыв открытого возмущения, «благотворительная миссия» вполне удалась.

21 августа Пастернак подписал продиктованный чиновниками текст телеграммы Фельтринелли: «В процессе дальнейшей работы над рукописью романа «Доктор Живаго» я пришел к глубокому убеждению, что написанное мною нельзя считать законченным произведением. Находящийся у Вас экземпляр рукописи этого романа рассматриваю как нуждающийся в серьезном совершенствовании предварительный вариант будущего произведения.

Издание книги в таком виде считаю невозможным. Это противоречило бы моему правилу издавать только вполне законченные сочинения.

Соблаговолите распорядиться о возвращении по моему московскому адресу в возможно кратчайшие сроки рукописи романа «Доктор Живаго», крайне необходимой мне для работы».

По поводу телеграммы Пастернака Фельтринелли д’Анджело вспоминал следующее:

«… Ольга… пришла ко мне, чтобы рассказать о телеграмме, которую вынуждают Пастернака подписать, и просила меня, поскольку он не хочет подчиниться, немедленно навестить его и убедить. Это было нелегкое поручение. Каждый, кто ближе знакомился с Пастернаком, знает, каким он был сердечным, отзывчивым, душевно тонким и широко мыслящим, но в то же время он вспомнит и о его гордом темпераменте, о его вспышках гнева и негодования. Из-за насилия, которому его хотели подвергнуть, он, ожесточаясь, раздраженно отвечал на наши убеждения. Ни дружба, ни симпатия, говорил он почти крича, не дают основания для того, чтобы оправдать акцию; мы не уважаем его; мы обращаемся с ним как с человеком без достоинства. И что должен думать Фельтринелли, которому он недавно писал, что опубликование «Доктора Живаго» есть главная цель его жизни? Не считает же он его глупцом или трусом? Наконец, Пастернак пришел к убеждению, что телеграмме не поверят, да и невозможно остановить дело, так как многие издатели Запада все равно уже сняли копии с оригинала и заключили договоры на издания в соответствующих странах. Так телеграмма была послана».

Фельтринелли не обратил никакого внимания на эту телеграмму, поскольку она противоречила не только заключенному в июне 1956 года договору, но и их с Пастернаком секретной договоренности, согласно которой значение имеют только письма, написанные на французском языке.

30 августа в письме к заведующему Отделом культуры ЦК Д.А. Поликарпову Пастернак утверждал: «Телеграммы, которые в предложенном виде я подписал, вызывают мое сожаление не только потому, что я это сделал нехотя и скрепя сердце, но и оттого, что шум, которого желают избежать и которого появление романа нисколько бы не вызвало, подымется только теперь в результате запретительных мер.

Как можно думать, что в век туполевского реактивного самолета, телевизоров, радиолокации и пр., в мире, связанном современными средствами сообщения, взаимным интересом народов друг к другу, именно духом мира и дружбы и т. д…. чье бы то ни было горячее и сосредоточенное творчество может быть утаено от мира простою укупоркой при помощи пробки наподобие бутылки.

Не только в Польше и других странах, отрывки станут известны повсюду без моих усилий… Есть только один способ к успокоению: успокоиться самим и оставить в покое меня и эту тему».

В ответ на обвинения в том, что «он вонзил нож в спину родине», что неизменно повторялось Поликарповым и Сурковым, Пастернак писал:

«Прочесть роман и не усмотреть в нем горячей любви к России невозможно».

Он категорически отказывался посылать вслед за телеграммой «разгневанные письма» издателям, ссылаясь, что еще в 1940-х годах «при силе Сталина» он не соглашался писать такие письма англичанам и чехам, которые его издавали, и появление западных изданий объяснял политикой, которая перекрыла ему все возможности издаваться на родине.

«В чем-то (не со мной, конечно, что я, малая песчинка) у нас перемудрили, – заканчивал он письмо. – Где тонко, там и рвется. Я рад быть по поговорке этой ниткой или одной из этих ниток, но я живой человек и, естественно, мне страшно того, что Вы мне готовите. Тогда Бог вам судья. Все в Вашей воле, и нет ничего в наших законах, что бы я мог ее неограниченности противопоставить».

Сохранившийся машинописный текст телеграммы, отправленной Фельтринелли, носит позднейшую пометку Пастернака: «Текст письма составлен в ЦК, угрожали жизнью».

В эти же дни Пастернак через молодого слависта Витторио Страда успел передать Фельтринелли просьбу не слушаться телеграммы и смело издавать роман точно по тексту имеющейся у него рукописи. Как раз тогда в Москве проходил Всемирный фестиваль молодежи и студентов, и Витторио Страда дважды приезжал к Пастернаку в Переделкино, сначала в составе группы, а потом и один. Пастернак дал ему прочесть автобиографический очерк.

В середине сентября в Переделкино приезжал также итальянский переводчик романа Пьетро Цветеремич. В Москве в Обществе культурных связей с заграницей ему вручили некий казенный текст, якобы написанный Пастернаком, с требованием отказаться от публикации романа в Италии и вернуть рукопись «на доработку». Но итальянский перевод был уже закончен, Цветеремич выяснил с Пастернаком некоторые остававшиеся непонятными места. Было ясно, что Фельтринелли никоим образом не станет останавливать издание, на которое было потрачено столько сил и средств. Перед началом печатания он обновил оборудование типографии и не согласен был ни на какие уступки. Как показало дальнейшее, это был человек решительных действий и авантюристического склада. Выйдя из коммунистической партии, он через год стал печатать «Цитатник Мао Цзедуна», ездил в Боливию спасать Региса Дебре и Че Гевару, был на подозрении в связи со взрывом кинотеатра, скрывался, субсидировал терроризм и был убит при таинственных обстоятельствах.

В октябре 1957 года для предотвращения издания в Милан поехал Алексей Сурков. С тем же текстом телеграммы в руках в качестве друга Пастернака, заботящегося о его авторском праве на доработку «недописанного произведения», он встретился с несговорчивым издателем, чтобы уломать его и убедить вернуть рукопись. Фельтринелли проявил непреклонную твердость, ответив, что прекрасно знает, как делаются подобные письма. В ответ Сурков пригрозил ему тем, что поведение издателя может оказаться роковым для автора. Сурков заклинал Фельтринелли принять во внимание то, что может в противном случае ожидать Пастернака. Но Фельтринелли, сам член Итальянской коммунистической партии, резко ответил: «Я другого мнения о положении выдающегося писателя в Советском Союзе». Сурков бросил последний козырь, заметив, что Фельтринелли должен был бы подумать и о том, что будет с ним, Сурковым, если его миссия не увенчается успехом. Однако и это не поколебало итальянского издателя.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.