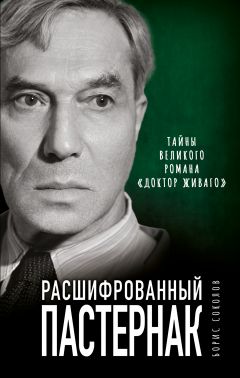

Автор книги: Борис Вадимович Соколов

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 18 (всего у книги 19 страниц)

Была прислана машина, чтобы везти его в больницу. Он вызвал меня и просил отослать машину назад.

– Ты знаешь, в чьи руки я там попаду, – сказал он мне, давая понять, что не хочет видеться с Ольгой Ивинской. Его последние записки к ней, несмотря на нежность, тоже полны просьб не искать встречи с ним. Он хотел умереть дома.

За день до смерти, когда после полной потери пульса инъекциями его вернули к сознанию, он жаловался мне, как мучит его сознание незначительности им сделанного и двусмысленности мирового признания, которое в то же время – полная неизвестность на родине, испорченные отношения с друзьями. Он определял свою жизнь как единоборство с царствующей и торжествующей пошлостью за свободный и играющий человеческий талант.

– На это ушла вся жизнь, – грустно закончил он свой разговор.

За день до смерти он сказал детям: «Вся моя жизнь была только единоборством с царящей и торжествующей пошлостью за свободный и играющий человеческий талант. На это ушла вся жизнь».

На исходе 30 мая 1960 года он скончался.

Он все ожидал приезда сестры Лидии. Незадолго до смерти он говорил: «Приедет Лида – она все устроит». Поэт надеялся, что сестра сумеет примирить Ольгу Всеволодовну и Зинаиду Николаевну. Но Лидия поспела лишь к похоронам. Ей слишком поздно выдали визу и она побоялась лететь самолетом.

Пастернак чувствовал себя русским христианином. Он не мог быть христианином немецким, голландским или британским. Он не мог покинуть Россию.

По свидетельству Ольги Ивинской, в январе 1959 года Пастернак «решил порвать с «Большой дачей» навсегда. Оказалось – он договорился с Паустовским, что зиму мы проживем у него в Тарусе.

С самого начала мне не верилось, что Боря способен выдержать бурю ухода. И вообще – можно ли этого требовать от человека в шестьдесят девять лет? Но он сам это решил, и мне казалось – очень твердо.

Мели январские затяжные метели, и на душе было сумрачно и тревожно.

В день, назначенный для переезда в Тарусу, Б.Л. пришел рано утром, очень бледный, и сказал, что ему это не по плечу.

– Чего тебе еще нужно, – говорил он, будто инициатива перемены исходила от меня, – когда ты знаешь, что ты моя правая рука, что я весь с тобою? – Но нельзя, мол, обездолить людей, которые этого не заслужили и сейчас уже ничего не требуют, кроме видимости привычного уклада; нужно примириться, пусть будут два дома и две дачи».

Произошла ссора. По свидетельству Ивинской, «я упрекнула его в том, что он сохраняет свое спокойствие за счет моего, и объявила о своем немедленном отъезде в Москву.

Он беспомощно повторял, что я сейчас, конечно, могу его бросить, потому что он отверженный.

Я назвала его позером; он побледнел и, тихо повторяя, что я все скоро пойму, вышел. Я не удерживала его.

Приехала в Москву – и вечером в трубке виноватым голосом обычное начало:

– Олюша, я люблю тебя… – Я бросила трубку. Утром раздался звонок из ЦК:

– То, что сейчас выкинул Борис Леонидович, – возмущенным голосом говорил Поликарпов, – еще хуже истории с романом.

– Я ничего не знаю, – отвечала я, – я ночевала в Москве и еще днем рассталась с Борисом Леонидовичем.

– Вы поссорились? – спросил раздраженно Поликарпов. – Нашли время. Сейчас по всем волнам передается его стихотворение, которое он передал одному иностранцу. Все, что стихло, шумит вновь. Поезжайте, миритесь с ним, всеми силами удержите его от новых безумств…

Я начала одеваться, когда из переделкинской конторы позвонил Боря:

– Лелюша, не бросай трубку, – начал он, – я тебе все сейчас расскажу. Вчера, когда ты на меня справедливо разозлилась и уехала, я все в это не хотел поверить. Пошел на «Большую дачу» и написал стихотворение о Нобелевской премии.

Вот ОНО:

Я пропал, как зверь в загоне.

Где-то воля, люди, свет,

А за мною шум погони,

Мне наружу ходу нет.

Темный лес и берег пруда,

Ели сваленной бревно.

Путь отрезан отовсюду.

Будь что будет – все равно.

Что ж посмел я намаракать,

Пакостник я и злодей?

Я весь мир заставил плакать

Над красой земли моей.

Все тесней кольцо облавы.

И другому я виной —

Нет руки со мною правой —

Друга сердца нет со мной.

Я б хотел, с петлей у горла,

В час, когда так смерть близка,

Чтобы слезы мне утерла

Правая моя рука.

– Я написал это стихотворение, Лелюша, и пошел к тебе, – рассказывал мне Боря, – мне не верилось, что ты уехала. И тут мне встретился иностранный корреспондент. Шел за мною и спрашивал, не хочу ли я что-либо ему сказать? Я рассказал, что только что потерял любимого человека, и показал ему стихотворение, которое нес тебе…

Я поехала в Переделкино и, в свою очередь, рассказала Боре о звонке Поликарпова. В нашей измалковской халупе снова восстановился мир.

– Неужели ты думал, что я тебя и впрямь брошу, что бы ты ни натворил? Путаник ты мой…»

Пастернак в последние месяцы жизни рассорился со многими старыми друзьями. Ивинская утверждает: «Роман же для Б.Л. был творческой целью всей его жизни, в него вложил он раздумья свои о судьбах мира, о трагедии человеческой жизни, о любви, природе и назначении искусства. И потому настырное стремление некоторых из друзей принизить роль и вес романа не могло не окончиться взрывом.

30 сентября 1959 года, во время воскресного обеда на «Большой даче», Ливанов снова начал что-то говорить о «Докторе Живаго», Боря не выдержал и попросил его замолчать.

– Ты хотел играть Гамлета, с какими средствами ты хотел его играть?»

На следующий день Пастернак написал стихотворение:

Друзья, родные – милый хлам,

Вы времени пришлись по вкусу.

О, как я вас еще предам,

Когда-нибудь, лжецы и трусы.

Ведь в этом видно Божий перст

И нету вам другой дороги,

Как по приемным министерств

Упорно обивать пороги…

И написал Ливанову письмо: «14 сент. 1959.

Дорогой Борис, тогда, когда поговорили мы с тобой по поводу Погодина и Анны Никандровны, у нас не было разрыва, а теперь он есть и будет.

Около года я не мог нахвалиться на здоровье и забыл, что такое бессонница, а вчера после того, что ты побывал у нас, я места себе не находил от отвращения к жизни и самому себе, и двойная порция снотворной отравы не дала мне сна.

И дело не в вине и твоих отступлениях от правил приличия, а в том, что я давно оторвался и ушел от серого постылого занудливого прошлого и думал, что забыл его, а ты с головы до ног его сплошное воплощенное напоминание.

Я давно просил тебя не произносить мне здравиц. Ты этого не умеешь. Я терпеть не могу твоих величаний. Я не люблю, когда ты меня производишь от тонкости, от совести, от моего отца, от Пушкина, от Левитана. Тому, что безусловно, не надо родословной. И не надо мне твоей влиятельной поддержки в целях увековечения. Как-нибудь проживу без твоего покровительства. Ты в собственной жизни, может быть, привык к преувеличениям, а я не лягушка, не надо меня раздувать в вола. Я знаю, я играю многим, но мне слаще умереть, чем разделить дым и обман, которым дышишь ты.

Я часто бывал свидетелем того, как ты языком отплачивал тем, кто порывали с тобою, Ивановым, Погодиным, Капицам, прочим. Да поможет тебе Бог. Ничего не случилось. Ты кругом прав передо мной.

Наоборот, я несправедлив к тебе, я не верю в тебя. И ты ничего не потеряешь, живя врозь со мной, без встреч. Я неверный товарищ. Я говорил и говорил бы впредь нежности тебе, Нейгаузу, Асмусу. А, конечно, охотнее всего я всех бы вас перевешал.

Твой Борис».

Через несколько дней позвонил Ливанову и приглашал вновь на дачу, «если, конечно, ты можешь перешагнуть через мое письмо». Как тут не вспомнить слова Юрия Живаго: «Дорогие друзья, о, как безнадежно ординарны вы и круг, который вы представляете, и блеск и искусство ваших любимых имен и авторитетов. Единственно живое и яркое в вас это то, что вы жили в одно время со мной и меня знали».

Здесь Пастернак, возможно, вспомнил свой тост в честь Михаила Афанасьевича Булгакова. Вдова писателя, Елена Сергеевна Булгакова, описала в дневнике, как 8 апреля 1935 года Викентий Вересаев пригласил их с Булгаковым на именины жены драматурга Константина Андреевича Тренева Ларисы Ивановны, где на правах свадебного генерала и на генеральском месте был и знаменитый хирург Н. Н. Бурденко (впоследствии опозоривший свое имя фальшивым заключением по катынскому делу). И там Пастернак провозгласил: «Я хочу поднять первый тост за человека необычайного, талантливого, гениального. Для нас большое счастье сознавать, что он живет вместе с нами, в наше время. Я предлагаю выпить за здоровье Михаила Афанасьевича Булгакова!» Хозяйка испугалась: «Нет, нет, мы должны выпить за Николая Ниловича Бурденко (в ранней редакции был назван Викентий Викентьевич Вересаев), а потом за Булгакова! – Ну, конечно, конечно, мы выпьем потом и за Николая Ниловича, но я сначала хочу выпить за Булгакова! Бурденко, конечно, очень большой человек, но он – законное явление. А Булгаков – незаконное!»

И «Доктора Живаго» Пастернак писал как безусловно «незаконное явление» советской литературы.

Ивинская вспоминала, как началась роковая болезнь: «На Пасху наконец-то приехала на свое первое и последнее свидание с Б. Л. Рената Швейцер.

Как Б. Л. и обещал Ренате, он принимал ее и на «Большой даче», и у меня в моем новом жилище, домике в три окошка против «фадеевского шалмана».

Светлым пасхальным днем Рената сидела за нашим столом в восторге, что видит Пастернака, с которым переписывалась уже более двух лет. Она говорила на родном языке, ломая его «на русский лад»; сказала, что такими нас всех и представляла себе – Б.Л., меня, Лару.

Пахли гиацинты, принесенные Ренатой, на столе стояла большая тарелка с крашеными яйцами, за окном – сквозная и молодая весна.

Боря был удивительно мил в своей любимой голубовато-серой блузе, свежий, сияющий, благожелательный. Он очень смешно и неловко защищался от ласк Ренаты, а она, не в силах сдержать своих восторгов, поминутно к нему бросалась.

– Какая нахалка! – лицемерно возмущался он, опасаясь моей ревности. А я конфузилась – что, если Рената понимает русские слова?

Вернувшись с вокзала после проводов Ренаты, Б.Л. разыскал меня у мамы, где мы все смотрели телевизор, вызвал меня на террасу и, упав на колени, говорил, всхлипывая:

– Лелюша, Бог меня не простит за то, что тебе не понравилось, как я был ласков с этой Ренатой. Я не хочу ее больше видеть. Если хочешь, я прекращу с ней переписку.

Мне же не нравилось только его волнение и этот надрыв, предвещавший болезнь, и я боялась за него и успокаивала как могла.

В первое послепасхальное утро он почувствовал себя по-настоящему плохо и опять сказал:

– Лелюша, а не думаешь ли ты, что я заболеваю в наказание за тебя из-за этой Ренаты? Все было хорошо и вдруг вот опять какая-то боль в груди. Надо мне показаться кому-нибудь».

Ивинская привезла своего знакомого врача-терапевта баронессу Тизенгаузен, и та не нашла у Пастернака ничего серьезного, списав все симптомы на переутомление и нервное напряжение.

17 апреля Пастернаку стало совсем худо. Новый врач, осмотрев его, заподозрил грудную жабу. Несмотря на это, Пастернак в установленное время зашел к Ивинской и объявил ей:

«Лелюша, мне придется полежать, я тебе принесу пьесу, ты мне ее не отдавай, пока я не почувствую себя здоровым».

А, уходя, добавил:

«Мне бы хотелось, чтобы ты не прерывала нашего установленного обихода. Я буду о себе давать знать с каждой оказией. Мы установим постоянную связь, если мне придется полежать дольше. Может быть, окажется удобным прийти ко мне на дачу. Но пока я тебе об этом не сообщу, ты ради Бога не делай никаких попыток меня увидеть. Я должен поправиться и прийти к тебе здоровым, чтобы тебя заслужить. Действительно, может быть, это наказывает меня Бог!»

23 апреля Пастернак вновь зашел к Ивинской, принес ей пьесу «Спящая красавица», предупредив:

«Ты держи ее и не давай мне до моего выздоровления. А сейчас я займусь только своей болезнью.

Я знаю, я верю, что ты любишь меня, и этим мы с тобой только и сильны. Не меняй нашей жизни, я тебя прошу…»

В мемуарах Ольга Всеволодовна грустно заметила: «Это был наш последний разговор живого с живым…»

27 апреля он писал ей: «Утром, среда.

Я переселился вниз, чтобы не ходить по лестнице, и все время лежу. Позавчера вечером, в воскресенье, перемогая мучительную боль, я еще был в состоянии добрести до конторы и позвонить тебе. Сегодня ни за какие золотые горы и даже по приказу врача я бы не мог простоять на ногах или просидеть более 5 минут.

Пишу тебе лежа. Придется, если это не кончится раньше как-ниб. по-другому, вычеркнуть (мне кажется) самое меньшее две недели нашей жизни. Работай, пиши что-ниб. свое. Это тебя успокоит. Давай держать связь по средам через Костю Богатырева, а по воскресеньям через Кому Иванова. Пока не предпринимай ничего решительного для свидания. Волны переполоха, которые бы это подняло, коснулись бы меня, и сейчас, при моем состоянии сердца, это бы меня убило. По своей глупости не догадалась бы пощадить меня. Я уже зондировал в эт. отн. почву.

Если бы в «Искусстве» назрели какие-ниб. деньги, пусть переводят на мою сберкнижку. Данные спиши с моей доверенности насч. «Фауста», где они указаны.

Меня очень интересует то правдивое и здравое, что вы (ты, Ира, Кома, Костя) думаете о недоработанной половине пьесы. Можешь не возвращать ее мне, но и не переписывай. Там так много неестественной болтовни, которая ждет устранения или переделки.

Если ты себя почувствуешь в обстановке этого нового осложнения особо обойденной и несчастной, опомнись и вспомни: все, все главное, все, что составляет значение жизни, – только в твоих руках. Будь же мужественна и терпелива.

Сообщи Ш-вочке адрес Ренаты. Я его прилагаю на отдельном листке. Пусть он ей напишет, что я болезненно (т. е. с мучительными болями) и, по-видимому, длительно заболел. Чтобы она от меня не ждала писем, а обращалась к нему (пусть он даст ей для этой цели свой адрес) со справками о моем здоровье. В экстренно нужных случаях пусть он заходит ко мне. Ты знаешь, как я хорошо к нему отношусь. Очень трудно писать, да и приходится второпях. Без конца обнимаю и целую. Не огорчайся. Мы и не такое преодолевали».

5 мая 1960 года больной Пастернак писал Ивинской: «Олюша, родная, меня удивили твои вчерашние фантазии насчет санатория. Все это совершенный и немного безжалостный бред. У меня не хватает сил побриться, выпадает бритва из рук от приступов лопаточной боли и простые отправления организма задерживаются и прерываются по той же причине, и вдруг в таком состоянии, когда для рентгеновского просвечивания меня нельзя перевезти в город, меня надо переволакивать куда-то в подмоск. санаторий, и собственно из-за чего? Оттого что у тебя, как ты боишься, недостанет терпения, пока я выздоровею, все восстановится, и жизнь потечет по-прежнему? Какое счастье, что на это можно надеяться, что это представляется вероятным! Еще день или два тому назад в этом позволительно было сомневаться. Из того, что это не смертельно, что это нервно-мышечное воспаление, ведь еще не следует, что это игра моего воображения или вздор и «литература». Пока в силах человеческих было преодолевать эту боль, я ей сопротивлялся, ради встреч с тобой, ради жизни, ради работы. Но потом это стало немыслимо, невозможно. Я не понимаю, чем ты взволнована. Объективные показания (кардиограмма и пр.) позволяют верить, что я выздоровею. Мне уже немного лучше. Все, что у меня или во мне было лучшего, я сообщаю или пересылаю тебе: рукопись пьесы, теперь диплом. Все нам помогают так охотно. Неужели нельзя перенести этой короткой разлуки и если она даже заключает некоторую жертву, неужели этой жертвы нельзя принести? Я пишу тебе все время со страшными перебоями, которые начались с первых строк письма. Я верю, что от этого не умру, но требуется ли это. Если бы я был действительно при смерти, я бы настоял на том, чтобы тебя вызвали ко мне. Но какое счастье, что, оказывается, этого не надо. То обстоятельство, что все, по-видимому, может быть восстановится, кажется мне таким незаслуженным, сказочным, невероятным!!!

Что слышно нас. Фаустовских денег? Правда ли, что предвидятся деньги и в Искусстве (за Шекспира)? Познакомилась ли ты с Евг. Мих. Морозовой? Прошейте, пожалуйста, тетрадь с пьесой. Как бы при чтении не разроняли выпадающих страниц.

Крепко обнимаю тебя и умоляю успокоиться. Прерываю, очень усилилось сердцебиение». Это было последнее письмо.

В дальнейшем Пастернак только несколько раз посылал к Ивинской медсестру Марину Рассохину, чтобы успокоить ее. Он не хотел, чтобы любимая видела его беспомощным, жалким, некрасивым, измученным болезнью, чтобы она навсегда запомнила его крепким, почти молодым. Недаром даже невестке Галине Нейгауз, постоянно бывавшей на даче, в последние дни жизни Пастернак говорил: «Галя, не обижайтесь на меня, но я не хочу, чтобы вы заходили ко мне в комнату, я очень плохо выгляжу». И, по ее же словам, «как мне говорили тогда и Александр Леонидович, и Зинаида Николаевна, оба предлагали Борису Леонидовичу позвать О. В. Ивинскую (Зинаида Николаевна даже сказала, что в это время куда-нибудь уйдет). Борис Леонидович категорически отказался, говоря: «Я и так за многое буду отвечать перед Богом». Очевидно, он не хотел, чтобы присутствие Ивинской травмировало Зинаиду Николаевну. А своим грехом Пастернак, наверное, считал как уход (или, точнее, полууход) от Зинаиды Николаевны, так и то, что, поддавшись чувству последней любви, связал свою жизнь с молодой женщиной, которой из-за него так много пришлось перенести физических и моральных страданий и которую теперь, перед надвигающейся смертью, ничем не может надежно обеспечить на будущее.

В день смерти, 30 мая, Пастернак стал прощаться с родными, вызвал жену, детей. По воспоминанию сына Евгения, «жаловался мне, как мучит его сознание незначительности им сделанного и двусмысленности мирового признания, которое в то же время – полная неизвестность на родине, испорченные отношения с друзьями. Он определял свою жизнь как единоборство с царствующей и торжествующей пошлостью за свободный и играющий человеческий талант.

– На это ушла вся жизнь, – грустно закончил он свой разговор.

Мы ждали приезда его сестры Лидии и надеялись, что желание увидеться с нею придаст ему сил. Она сидела в Лондоне в ожидании визы, которую ей не выдавали, а мы ездили ее встречать в аэропорт.

Вечером 30 мая он ясным голосом вызвал нас с братом, чтобы проститься. Он сказал нам, что закон защитит нас, как законных наследников, и просил оставаться совершенно безучастными к другой, незаконной части его существования, – к его заграничным делам.

– И это вынужденное безучастие не лишение, – сказал он, – и не обида, а моя забота о вас».

На самом деле речь шла также об Ивинской. Пастернак надеялся, что Лидия сможет обеспечить будущее его последней возлюбленной. Он и предположить не мог, что через два с половиной года власти так жестоко решат судьбу Лелюши.

Зинаиде Николаевне, когда они остались наедине, Пастернак сказал: «Я очень любил жизнь и тебя, но расстаюсь без всякой жалости… Кругом слишком много пошлости, не только у нас, но во всем мире… С этим я все равно не примирюсь. Спасибо тебе за все».

Пастернак скончался в 23 часа 20 минут 30 мая 1960 года.

Отдел культуры незамедлительно информировал ЦК о смерти и похоронах Пастернака:

«В ночь с 30 на 31 мая с.г. на даче в пос. Переделкино (под Москвой), на 71 году жизни, после тяжелой болезни (инфаркт сердца, злокачественная опухоль) скончался писатель Б.Л. Пастернак. В течение последнего месяца к больному были прикреплены врач и медицинская сестра из Центральной поликлиники Литфонда СССР, организованы консультации крупных специалистов различных областей медицины».

Галич по этому поводу написал:

До чего ж мы гордимся, сволочи,

Что он умер в своей постели!

А в отчете партийных чиновников бесстрастно сообщалось: «Зарубежная буржуазная печать пыталась использовать болезнь и смерть Пастернака для возбуждения общественного мнения в антисоветском духе. За несколько дней до смерти агентство «Ассошиэйтед пресс» передало некролог на случай смертельного исхода болезни, в котором восторженно оценивалось творчество Пастернака и особенно роман «Доктор Живаго», вызвавший «восхищение во всем мире», но «отвергнутый Кремлем». «Интерес Запада к книге «Доктор Живаго», – сообщалось далее, – носил в значительной мере политический характер, и эта книга стала одним из основных орудий в холодной войне». В шведской печати публиковалась сводка о состоянии здоровья Пастернака. Иностранные корреспонденты в течение нескольких дней дежурили у дачи, ожидая его смерти.

Второго июня на похороны Пастернака, состоявшиеся в соответствии с его пожеланием на кладбище в Переделкине, собралось около 500 человек, в том числе 150–200 престарелых людей, очевидно, из числа старой интеллигенции; примерно столько же было молодежи, в том числе небольшая группа студентов художественных учебных заведений, Литинститута и МГУ. Из видных писателей и деятелей искусства на похоронах присутствовали К. Паустовский, Б. Ливанов, С. Бирман. Были присланы венки от некоторых писателей, деятелей искусства, от Литфонда, а также от частных лиц. Корреспондент агентства «Ассоши-эйтед пресс» Шапиро возложил венок «от американских писателей». Ожидалось выступление К. Паустовского и народного артиста СССР Б. Ливанова. Однако оба они в последний момент выступить отказались, сославшись на нездоровье.

У могилы выступил искусствовед проф. Асмус. Он говорил о Пастернаке как о гениальном переводчике и писателе, заявив в заключение, что пока на земле будет существовать русский язык и русская поэзия – будет жить имя Пастернака. Асмус объявил траурный митинг закрытым. Однако в то время, когда опускали гроб, один из молодых людей поднялся на холм и начал произносить путаную речь, в которой назвал Пастернака «гениальным», «великим» и т. п. и закончил тем, что «учение Пастернака о любви к человеку должно рассыпаться бисером по земле и попасть в душу каждого жителя…».

Из толпы раздался выкрик: «Хочу сказать от имени рабочих…», и далее молодой человек «стиляжного» типа начал кричать истошным голосом примерно следующее: «Пастернаку, этому великому писателю, не дали в нашей стране издать свою книгу… Ни одному советскому писателю не удалось подняться до таких высот творчества, как нашему дорогому Пастернаку…» Человек 15–20, стоявших рядом, зааплодировали, однако большинство присутствовавших отнеслось к его выкрикам неодобрительно. Одна из женщин, стоявшая с ребенком на руках, громко сказала: «Какой же это писатель, когда он против советской власти пошел!» После того как гроб был предан земле, большинство публики покинуло кладбище. У могилы осталась небольшая группа молодежи. Здесь читались стихи, посвященные Пастернаку, но не содержавшие политических выпадов. С чтением своих стихов выступил, в частности, выпускник Литинститута Харабаров, исключенный недавно из комсомола.

Собравшиеся на похороны иностранные корреспонденты были разочарованы тем, что ожидавшегося ими скандала и сенсации не получилось и что не было даже работников милиции, которых можно бы сфотографировать для своих газет.

В заключение следует сказать, что попытки использовать похороны Пастернака для сенсации и возбуждения нездоровых настроений успеха не имели. То, что наша литературная печать не дала некролога о Пастернаке, ограничившись сообщением от имени Литфонда, было правильно воспринято в кругах художественной интеллигенции.

Следовало бы вместе с тем обратить внимание Союза писателей и Министерства культуры на необходимость усиления воспитательной работы среди творческой молодежи и студентов, часть которых (количественно ничтожная) заражена нездоровыми настроениями фрондерства, пытается изобразить Пастернака великим художником, не понятым своей эпохой».

Когда гроб выносили из дома, люди подхватили его, не дав погрузить в машину, присланную Литфондом, и до самого кладбища несли на руках. Вдова Пастернака выполняла все указания Литфонда, действовавшего, в свою очередь, по директиве отдела культуры ЦК КПСС: похороны были назначены в будний день, а вынос тела – на три часа дня, чтобы не допустить основную часть людей к участию в похоронах. Запретили произнести на кладбище слова прощания К. Паустовскому, В. Иванову, К. Чуковскому.

16 августа 1960 года Ольгу Ивинскую арестовали. Месяц спустя взяли и ее дочь Ирину – за получение денег от иностранцев за «Доктора Живаго». Ирина получала эти деньги лишь однажды, когда мать лежала с гипсом, вывихнув ногу, и понятия не имела, что в переданном ей чемоданчике – не изданные за рубежом книги, а толстые пачки купюр. Ольга Всеволодовна вспоминала: «После моего ареста к Мите явился приехавший по туристской путевке д’Анджело. В руках его было две объемистых сумки. Не зная об их содержимом, Митя догадывался, что там опять могут быть деньги. Между тем наш с Ирой арест скрывался от мира, так что в квартире даже посадили женщину, чей голос был похож на Ирин, а Митю предупредили о необходимости соблюдать тайну (пообещав, что при этом условии нас отпустят). Но Митя оказался на высоте: он сумел сообщить д’Анджело о нашем аресте и выпроводить его с одной из сумок вон из квартиры. Когда вслед за этим сидевшие в засаде люди ворвались в комнату за оставленной сумкой – там оказались лишь приведшие их в ярость присланные Джульеттой нейлоновые юбки и помада. Позднее стало известно, что в унесенной сумке у д’Анджело был остаток долга Пастернаку – вторые полмиллиона рублей… Подчеркиваю (это очень важно): во всех без исключения случаях деньги были советские; ни гроша в иностранной валюте мы и в глаза не видели». Первые полмиллиона Ивинская получила сразу после смерти Пастернака от итальянских туристов супругов Бенедетти. От агентов КГБ все это не укрылось.

Причины своего повторного ареста Ольга Всеволодовна объяснила следующим образом: «Нет, я не думала, что наша с Борей деятельность преступна… Мне же в ЦК подсказывали – а что было делать? – чтобы Б.Л. получал деньги за роман. Способ существования, когда иностранные издательства выплачивали гонорар за «Доктора Живаго» в советских деньгах, был как бы понят и принят властями – а что было и им делать? – и мы, конечно, не думали о его уголовной наказуемости…

Но после Бориной смерти все переменилось. Я начала понимать, что у властей, попавших из-за романа в неудобное положение, явилась счастливая мысль переложить на мои плечи ответственность. Некоторые, как стало ясно мне потом, впали в ошибку из-за недостатка эрудиции. Говорил же мне на следствии Т. (очень крупный чин), что я «ловко законспирировалась», протащив под именем Пастернака свой преступный, антисоветский роман.

Пастернак – слишком известное имя, чтобы стоило на долгое время заклеймить его ярлыком врага. И потому после смерти Б.Л., когда можно было уже не опасаться, что он преподнесет новый сюрприз (вроде стихотворения «Нобелевская премия»), власти предпочли поместить его в пантеон советской литературы. Сурков сделал поворот на 180 градусов: объявил, что Пастернак был лично им уважаемым, честным поэтом, но подруга поэта Ивинская – «авантюристка, заставившая Пастернака писать «Доктора Живаго» и передать его за границу, чтобы лично обогатиться».

Ивинская получала гонорары, сочинив и продав преступный роман, прикрываясь чистым именем большого поэта, который и «не знал о совершавшихся злодеяниях». Легкая формула, в которую хорошо уложится и сурковская зависть, копленная годами, зависть временщика и ремесленника к большому поэту, трагический жребий которого – всегда оппозиция, именно из-за неподкупности и правдивости подлинного искусства. Найдена авантюристка – и дело с концом!

Но не так быстро! Ведь со дня Бориной смерти прошло мало времени! Еще два с половиной месяца не прошло, а деньги шли уже больше трех лет!»

Наверное, тут было еще и банальное мародерство – стремление властей завладеть уникальным архивом, который Ивинской и ее потомкам так и не вернули уже при новой, демократической власти, несмотря на реабилитацию. А если бы не было гонораров за антисоветский роман, то Ивинской и ее дочери просто пришили бы антисоветскую деятельность – в разговорах с иностранцами, которые фиксировались КГБ, всегда можно было найти достаточно крамолы.

На суде, по словам Ивинской, «из рассмотрения двух томов моей переписки с Фельтринелли прокурору становится ясно, что роман за границу передала Ивинская, а Пастернак, который все же продался милитаристам, действовал по капризу Ивинской. Кто написал роман – ему неизвестно. Вместе с тем прокурор сообщает, что за все это меня преследовать не будут, а судят с дочерью за получение ввезенных в СССР контрабандным путем советских денег».

Что ж, как верно подметил Солженицын, в связи с делом Пастернака еще раз проявилась актуальность пушкинской фразы о том, что чернь «любить умеет только мертвых».

Ивинская писала в мемуарах: «Теперь, когда прошло столько лет, когда уже мертв наш благожелатель, сумасброд и авантюрист, герой моего эпистолярного романа, виновник двух раздутых томов лубянковского дела – Фельтринелли, мне хочется помолиться за упокой души этого безумного миллионера. В половине четвертого утра пятнадцатого марта нынешнего (72-го) года внимание двух крестьян в пригороде Милана было привлечено тревожным лаем дворняжки Твист. Оказалось, что к основанию опоры линии электропередач привязано несколько динамитных шашек, а возле нее лежит труп бородатого человека: в брюках армейского оливкового цвета нашли удостоверение личности на имя Винченцо Маджони. Фальшивый документ, ибо уже к вечеру того же дня официальные представители издательской фирмы объявили, что погибший – Джанджакомо Фельтринелли и что он не от несчастного случая погиб, а убит.

За исключением времени моего пребывания в лагере, наша переписка с Джанджакомо не прерывалась. И у меня еще задолго до его гибели сложилось о нем впечатление как о человеке крайне эмоциональном, увлеченном тайной ультралевой «революционной» заговорщицкой деятельностью, конспирацией, и при всем том – постоянно боящимся преследований. Известно, что незадолго до гибели он говорил своему поверенному: «Если вскоре под каким-нибудь мостом найдут обезображенный труп, не забудьте вспомнить обо мне». И еще: «Я боюсь повернуться спиной к лесу, там вполне может оказаться ружье, готовое в меня выстрелить».

Последнее, что я от него получила, – изданные им тонкие журнальчики ультрареволюционного толка и большое, написанное по-немецки, письмо. Он заботился о моих денежных делах и сообщал, что скрывается в Австрии от итальянской полиции, которая преследует его за революционную деятельность; поносил империализм и выражал уверенность в победе мировой революции.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.