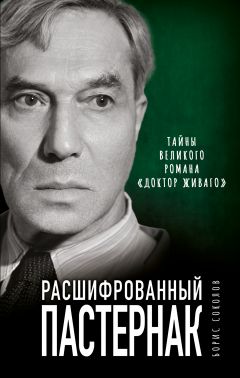

Автор книги: Борис Вадимович Соколов

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 6 (всего у книги 19 страниц)

Белые и красные в «Докторе Живаго»: маршал Тухачевский и генерал Молчанов

В этой главе речь пойдет о прототипах двух, не последних по значимости, героев пастернаковского романа: учителя математики, а затем красного комиссара и полководца Павла (Патули) Антипова-Стрельникова и подпоручика царской армии, а затем белого генерала Юсупа Галиуллина. Второй из них с точки зрения прототипов почти неизвестен, по крайней мере, широкой публике, первого же традиционно связывают с одним вполне определенным и очень известным прототипом.

Стоит также подчеркнуть, что многие современники определенно узнавали в Антипове Маяковского с его повышенной революционностью в сочетании с неподходящим непролетарским происхождением. По замечанию Дмитрия Быкова относительно Стрельникова, «та самая революция, которую он так любил, в которую так верил, – теперь преследует его и неизбежно настигнет». То же произошло и с Маяковским.

Антипов – антипод Живаго так же, как Маяковский в поэзии был антиподом Пастернака. Сам Пастернак говорил в 1954 году поэту Варламу Шаламову, только что освободившемуся из ГУЛАГа: «Как много плохого принес Маяковский литературе – и мне, в частности, – своим литературным нигилизмом, фокусничеством. Я стыдился настоящего, которое получалось в стихах, как мальчишки стыдятся целомудрия перед товарищами, опередившими их в распутстве».

Юрий Живаго признается Иннокентию Дудорову: «Маяковский всегда мне нравился. Это какое-то продолжение Достоевского. Или вернее, это лирика, написанная кем-то из его младших бунтующих персонажей, вроде Ипполита, Раскольникова или героя «Подростка». Какая всепожирающая сила дарования! Как сказано это раз навсегда, непримиримо и прямолинейно! А главное, с каким смелым размахом шваркнуто это все в лицо общества и куда-то дальше, в пространство!» В этом качестве Маяковского-бунтаря в романе выступает Антипов-Стрельников.

Вот как в одном из черновиков романа Пастернак рисовал образ Стрельникова в восприятии Юрия Живаго: «Как он любил всегда этих людей убеждения и дела, фанатиков революции и религии! Как поклонялся им, каким стыдом покрывался, каким немужественным казался всегда перед лицом их. И как никогда, никогда не задавался целью уподобиться им и последовать за ними. Совсем в другом направлении шла его работа над собой. Голой правоты, голой истины, голой святости неба не любил он. И голоса евангелистов и пророков не покоряли бы его своей все вытесняющей глубиной, если бы в них не узнавал он голоса земли, голоса улицы, голоса современности, которую во все века выражали наследники учителей – художники. Вот перед кем по совести благоговел он, а не перед героями и почитал совершенство творения, вышедшего из несовершенных рук, выше бесплодного самоусовершенствования человека». Примерно так Пастернак смотрел на Маяковского.

Однако Маяковского видели прототипом не только Антипова, но и другого персонажа романа – адвоката Комаровского. Эту гипотезу выдвинул литературовед Игорь Смирнов, оговариваясь, что «Комаровский и соответствует, и не соответствует Маяковскому. Далеко не все в облике Комаровского воспроизводит черты Маяковского». Смирнов выделяет следующие черты сходства между поэтом и персонажем.

Первая черта сходства сразу бросается в глаза: и у поэта, и у персонажа польские фамилии одинаковой конструкции (польская фамилия и у другого очевидного прототипа – бывшего возлюбленного Зинаиды Николаевны Пастернак, Николая Милитинского).

Есть и гораздо менее очевидные параллели. Маяковский боялся инфекций и был помешан на соблюдении личной гигиены. А в квартире Комаровского нет «ни пылинки, ни пятнышка, как в операционной». Как и Маяковский, Комаровский – завзятый картежник. Той же страстью наделен и его неизменный спутник Сатаниди. Он и Комаровский играют в карты в салоне Свентицкой.

Смирнов указывает на некоторое сходство в привычках поэта и персонажа. Комаровский часто гуляет по Кузнецкому Мосту. В «Охранной грамоте» Пастернак пишет о Маяковском, который «прогуливался по Кузнецкому, глуховато потягивал в нос, как отрывки литургии… клочки своего и чужого».

Более сложную связь между Маяковским и Комаровским Смирнов проводит через образы Достоевского. Имя и отчество Комаровского Виктор Ипполитович. Юрий Живаго полагает, что поэзия Маяковского – «это какое-то продолжение Достоевского. Или, вернее, это лирика, написанная кем-то из его младших бунтующих персонажей, вроде Ипполита, Раскольникова или героя «Подростка». Какая всепожирающая сила дарования! Как сказано это раз навсегда, непримиримо и прямолинейно! А главное, с каким смелым размахом шваркнуто это все в лицо общества и куда-то дальше, в пространство!»

Кстати сказать, Комаровский, по мнению Смирнова, уподоблен не только Маяковскому, но и Фаусту, а Фаустов пудель превращен Пастернаком в бульдога – собаку Комаровского. Есть в романе и свой Мефистофель – Константин Сатаниди, постоянный спутник Комаровского.

Но, как кажется, у Антипова-Стрельникова был еще один, не менее известный прототип, чем Маяковский. Обратим внимание на то, что Стрельников – говорящая фамилия, ибо, став одним из предводителей красных, Патуля сменил фамилию и прославился расстрелами. Эта фамилия соотносится уже с другим, еще более важным прототипом – Михаилом Николаевичем Тухачевским, одним из самых знаменитых красных полководцев в Гражданской войне, а впоследствии – одной из наиболее известных жертв сталинской Великой чистки. Свой славный путь он начинал на Восточном фронте, в Поволжье и на Урале, т. е. там же, где происходит действие тех глав «Доктора Живаго», в которых описывается период Гражданской войны. Сходство усиливается и тем обстоятельством, что в годы Первой мировой войны Стрельников, как и Тухачевский, будучи офицером русской армии, побывал в плену у немцев.

Тухачевский был знаменит не только ратными подвигами на Восточном, Южном и Западном фронтах (на последнем, правда, помимо успехов, случилась и варшавская конфузия), но и массовыми расстрелами восставших кронштадтских матросов и тамбовских крестьян, чьи выступления он беспощадно подавлял в 1921 году.

Фигура Тухачевского издавна привлекала внимание Пастернака. В свое время он отказался поставить свою подпись под требованием смертной казни Тухачевскому и его товарищам во время процесса в июне 1937 года. Вот как это происходило, согласно воспоминаниям 3. Н. Пастернак: «Как-то днем приехала машина. Из неё вышел человек, собиравший подписи писателей с выражением одобрения смертного приговора военным «преступникам» – Тухачевскому, Якиру, Эйдеману. Первый раз я увидела Борю рассвирепевшим. Он чуть не с кулаками набросился на приехавшего, хотя тот ни в чем не был виноват, и кричал: «Чтобы подписать, надо этих лиц знать и знать, что они сделали. Мне же о них ничего не известно, я им жизни не давал и не имею права ее отнимать. Жизнью людей должно распоряжаться государство, а не частные граждане. Товарищ, это не контрамарки в театр подписывать, я ни за что не подпишу!» Я была в ужасе и умоляла его подписать ради нашего ребенка. Но он мне сказал: «Ребенок, который родится не от меня, а от человека с иными взглядами, мне не нужен, пусть гибнет». (Сын Леонид действительно родился в ночь с 31 декабря 1937 года на 1 января 1938 года, в период процесса над Тухачевским Зинаида Николаевна была им беременна. – Б. С.)

Тогда я удивилась его жестокости, но пришлось, как всегда в таких случаях, ему подчиниться…

Слухи об этом происшествии распространились. Борю вызвал тогдашний председатель Союза писателей Ставский. Что говорил ему Ставский – я не знаю, но Боря вернулся от него успокоенный и сказал, что может продолжать нести голову высоко и у него как гора с плеч свалилась. Несколько раз к нему приходил Павленко, он убеждал Борю, называл его христосиком, просил опомниться и подписать…

На другое утро, открыв газету, мы увидели его подпись среди других писателей! Возмущению Бори не было предела. Он тут же оделся и отправился в Союз писателей. Я не хотела отпускать его, предчувствуя большой скандал, но он уговорил меня остаться. По его словам, все страшное было уже позади, и он надеялся скоро вернуться на дачу. Приехав из Москвы в Переделкино, он рассказал мне о разговоре со Ставским. Боря заявил, что ожидал всего, но таких подлогов он в жизни не видел, его просто убили, поставив его подпись.

На самом деле его этим спасли. Ставский сказал ему, что это редакционная ошибка. Боря стал требовать опровержения, но его, конечно, не напечатали».

Ивинская в мемуарах со слов Пастернака приводит другую версию этой истории: «В 1937 году, когда был процесс по делу Якира, Тухачевского и других, среди писателей собирали подписи под письмом, одобряющим смертный приговор. Пришли и ко мне. Я отказался подписать. Это вызвало страшный переполох. Тогда председателем Союза писателей был некий Ставский, большой мерзавец. Он испугался, что его обвинят в том, что он недосмотрел, что Союз – гнездо оппортунизма и что расплачиваться придется ему. Меня начали уламывать, я стоял на своем. Тогда руководство Союза писателей приехало в Переделкино, но не ко мне, а на другую дачу, и меня туда вызвали. Ставский начал на меня кричать и пустил в ход угрозы. Я ему ответил, что если он не может разговаривать со мной спокойно, то я не обязан его слушать, и ушел домой.

Дома меня ожидала тяжкая сцена. З.Н. была в то время беременна Леней, на сносях, она валялась у меня в ногах, умоляя не губить ее и ребенка. Но меня нельзя было уговорить. Как потом оказалось, под окнами в кустах сидел агент и весь разговор этот слышал… В ту ночь мы ожидали ареста. Но, представьте, я лег спать и сразу заснул блаженным сном. Это со мной всегда бывает, когда сделан бесповоротный шаг. Друзья и близкие уговаривали меня написать Сталину. Как будто у нас с ним переписка. Все-таки я послал письмо. Я писал, что вырос в семье, где очень сильны были толстовские убеждения, всосал их с молоком матери, что он может располагать моей жизнью, но себя я считаю не вправе быть судьей в жизни и смерти других людей. Я до сих пор не понимаю, почему меня тогда не арестовали!..»

Необходимо оговориться, что письмо Пастернака Сталину подобного содержания до сих пор не найдено, равно как неизвестно ни одного пастернаковского письма Сталину, датированного 1937 годом.

Замечу, что и с предыдущими процессами над «врагами народа» у Пастернака возникали большие проблемы. В частности, заместитель заведующего отделом культпросветработы ЦК ВКП(б) А. Ангаров 29 августа 1936 года докладывал: «25 августа состоялось заседание президиума ССП, на котором обсуждался приговор Верховного суда над троцкистско-зиновьевским центром… Писатели единодушно выразили свое одобрение приговору Верховного суда. Следует, однако, отметить как плохое выступление Олеши; он защищал Пастернака, фактически не подписавшего требования о расстреле контрреволюционных террористов, говоря, что Пастернак является вполне советским человеком, но что подписать смертный приговор своей рукой он не может». По утверждению Ставского, Пастернак сначала отказался подписаться под требованием Союза писателей расстрелять Зиновьева, Каменева и их товарищей, но потом, под воздействием Ставского, согласился не вычеркивать свою подпись из уже отпечатанного списка.

Может, и в случае с Тухачевским было так же? Пастернак сначала отказывался подписаться под требованием смертной казни, а потом дал себя убедить не вычеркивать свою подпись из заранее заготовленного списка. Тем более Ставский мог сообщить, что список с подписью Пастернака уже лежит в газетной типографии и сделать уже ничего нельзя. А любимым женщинам Борис Леонидович мог сообщить, что подпись под требованием смертной казни Ставский поставил вопреки категорическому запрету.

До конца выяснить этот вопрос невозможно, ибо Ставский никаких свидетельств о разговоре с глазу на глаз с Пастернаком не оставил. Однако стоит отметить, что не только в разговорах с Зинаидой Николаевной и Ольгой Всеволодовной, но и в общении с друзьями Пастернак решительно отрицал, что он подписался под требованием смертной казни Тухачевскому. Например, в письме К. И. Чуковскому от 12 марта 1942 года он вспоминал: «Когда пять лет назад я отказывал Ставскому в подписи под низостью и готов был пойти за это на смерть, а он мне этим грозил и все-таки дал мою подпись мошеннически и подложно, он кричал: «Когда кончится это толстовское юродство?»

Здесь явно имелся в виду процесс над Тухачевским, так как под требованием смертной казни Зиновьеву и Каменеву, по свидетельству Тарасенкова, Пастернак все же согласился оставить свою подпись. Быть может, его с Тухачевским связывала какая-то взаимная симпатия или даже дружба, хотя даже о знакомстве маршала и поэта у нас сегодня нет достоверных данных. Можно лишь с большой долей вероятности предположить, что они встречались хотя бы на некоторых больших официальных приемах.

О том, как реагировал Пастернак на другие политические процессы, мы узнаем из дневника драматурга Александра Афиногенова. 24 января 1937 года он записал беседу с Пастернаком по поводу процесса над троцкистами и возможности его выступления на заседании президиума правления Союза писателей с публичным осуждением подсудимых, разумеется, еще до вынесения приговора. Борис Леонидович заявил: «Я буду говорить откровенно. Мне трудно выступать. Что сказать? Можно сказать так, что потом опять начнется плохое. Меня будут ругать. Не поймут.

И опять на долгое время я перестану работать. Жена упрекает меня в мягкотелости. Но что мне делать? Кому нужно мое слово, – я мог бы рассказать о встрече с Пятаковым, Радеком, Сокольниковым (процесс над ними начался 23 января. – Б. С.) у Луначарского. Они упрекали меня в мягкотелости, в нерешительности, в отсталости от жизни, в неумении перестроиться. Они слегка презирали меня. А я невзлюбил их за штампы в мыслях и разговоре. Но те же штампы и теперь висят надо мной. Они в «Литгазете» – в статьях, в словах… Я помню Пикель (литературный критик, секретарь Г.Е. Зиновьева, казненный по делу Зиновьева – Каменева в августе 1936 года. – Б. С.). говорил ужасный вздор с видом учителя, уверенного в правоте. Я не верил ему. Но теперь, когда я смотрю в лицо того, кто говорит мне – так же учительски, – я вижу в нем штамп Пикеля. Я хотел бы говорить о моральной стороне писательства. О каких-то настоящих мыслях, которые приходят вне зависимости от суда и откликов, которые живут в нас и заставляют нас писать стихи или драмы. Зачем мне выступать? Я не могу сказать по-обыкновенному, и опять выйдет плохо. Я лучше выступлю на небольшом собрании и все расскажу совершенно искренне. Я не понимаю, зачем мне говорить с большой трибуны?..

Я понимаю – нужно говорить Киршону (одному из вождей РАППа, драматургу, другу Ягоды, уничтоженному в 1938 году. – Б. С.). Он найдет нужные слова. Но мои слова совсем другие. Я могу сказать о мертвящем штампе в литературе. Иногда мне кажется, что этот штамп есть проявление тех качеств в человеке, которые создали людей, подобных Пятакову и Радеку.

Я еще ничего не читал о процессе – почему-то мне не присылают газету, должно быть, я опоздал подписаться на нее… но все равно – я слышал кое-что. Это – ужасно. И вот я от этого совсем не весел. Все это очень дорого нам стоит. А писателям и поэтам особенно надо быть внимательными к себе – надо уметь выводить поэзию за пределы таких ломок отношений к людям. Это уже политика – правильная и нужная, но ведь я не политик, я не хочу лезть в драку, я хочу писать стихи».

В результате на заседание Пастернак не поехал, но осуждающую резолюцию все же подписал, направив записку, что отсутствует по болезни, что просит присоединить свою подпись к подписям товарищей и что к словам резолюции ему добавить нечего. А в словах резолюции, между прочим, содержались горьковские слова: «Если враг не сдается, его уничтожают».

Бросается в глаза, что в период Великой чистки Пастернак вел себя очень осторожно (иначе его шансы уцелеть упали бы до нуля). Вроде бы осуждал преступления «врагов», находил их ужасными (другой вопрос, насколько он верил в их реальность), но от выступлений по этому поводу с высоких трибун всячески открещивался, ссылаясь на то, что он – поэт, а не политик. И подчеркивал, что творчество не должно зависеть от политической конъюнктуры, от перемен в оценке тех или иных деятелей. А вот в случае с Тухачевским почему-то уперся и даже подтверждать уже сверстанную подпись отказался. Не было дело тут в какой-то особой симпатии к «красному маршалу»?

Правда, 26 июня 1937 года, уже после казни Тухачевского, Пастернак говорил тому же Афиногенову: «Я восторгаюсь нашей страной и тем, что в ней происходит (фраза двусмысленная: выходит, восторгался и процессами над Зиновьевым, Радеком, Тухачевским? – Б. С.). Но нельзя восторгаться через каждые десять минут, нельзя искренне восторгаться через каждые десять минут, нельзя искренне удивляться тому, что уже не удивляет (очевидно, не удивляют уже преступления бывших партийных вождей? – Б. С.). А меня все время заставляют писать какие-то отклики, находить восторженные слова…» Может, здесь была заведомая осторожность в разговоре с видным литсановником, пусть и опальным, игра в «да и нет не говорить, черного и белого не называть»?

17 ноября 1937 года, когда Пастернаки зашли на дачу к Афиногенову, речь вновь зашла о судебных процессах. Афиногенов так записал их разговор: «Тут ведь ясно – мы сейчас не только живем в историческое время, но сами – объекты исторических дел, и от этого нелепо и смешно жаловаться, что ветер дует слишком сильный, что вообще не знаешь, за что берут людей… А если бы ты знал, тебе было бы легче? Наоборот – ибо тогда, зная и не говоря об этом кому следует, – ты невольно становишься соучастником их темных дел. Но возможны ошибки… Конечно. И почему-то всегда ты думаешь о возможной ошибке в применении к тебе. Но, во-первых, с тобой еще этой ошибки никто не совершал (относительно Александра Афиногенова к тому времени эту ошибку уже совершили: он был исключен из партии и Союза писателей за связь с врагами народа (тем же Киршоном), соответственно, 19 мая и 1 сентября 1937 года, а восстановлен только в феврале 1938 года. – Б.С.), а во-вторых, буде она и совершится, – если это ошибка и если ты веришь в справедливость строя и его дел, – стало быть, она будет исправлена. Пастернак соглашался со мной в этом, но ему казалось, что не мешало бы все же как-то объяснить, куда надо идти, что делать, во избежание этих ошибок. А то ведь, говорил он, получается так, что человек жил и жил, а потом его забирают, говорят, что ты жил грешно, и наказывают. Но он-то ведь мог и не знать, что прежняя его жизнь была не такой, как нужно. Тут перебила Зинаида Николаевна. Оказывается, те самые грузинские поэты, которые сейчас сидят (к несчастью, многие из них, в том числе близкий друг Пастернака Тициан Табидзе, ктому времени уже были расстреляны, но никому об этом не сообщили, и Пастернак с женой об этом не знали. – Б. С.). , – вовсе не такие безгрешные лирики, которыми мы их себе представляли. Они деньги получали из Турции (в последние годы жизни Пастернаку тоже придется получать деньги из-за границы. – К. С). Так что критерии греховности для них самих были, очевидно, в те уже моменты ясны, когда они брали деньги от чужого государства…

А Пильняк? Но его история с «Красным деревом» (опубликованным, как и «Доктор Живаго», за границей, без ведома властей. – Б. С.)… Мы все хотим думать о людях лучше, но почему только о тех, которые садятся, а не о тех, которые сажают. Давайте будем справедливы. Равноправие подходов – непременное условие правильных выводов. Мы так же мало знаем о невиновности Пильняка, как и о его виновности (мысль о презумпции невиновности Афиногенову, как и подавляющему большинству советских людей, как-то не приходила в голову. – Б.С.). Но за второе говорит нам то, что тут – громадный аппарат следствия, которое совсем не заинтересовано в том, чтобы непременно угробить еще одного писателя (на самом деле – ох как заинтересовано! – Б. С.).

Тогда сейчас же вопрос поворачивается опять на нас. Вы так же будете говорить и обо мне, если меня возьмут… Ах, мы не знали, а он, оказывается, вон какой… (Пастернак)… Нет, это не так. Разумеется, если сейчас идет генеральная чистка страны – и в наших биографиях могут быть найдены моменты, которые послужат для следствия мотивом допроса. Но тут мы должны тоже быть хоть немножко более беспристрастны… Вероятно, Яковлеву и Туполеву (известные авиаконструкторы. Однако А. С. Яковлев, в отличие от А. Н. Туполева, аресту не подвергался. Возможно, Афиногенов спутал его с бывшим наркомом земледелия Я.А. Яковлевым, арестованным в августе 1937 года и позднее расстрелянным. – Б.С.) верили больше, чем нам, – и в их биографии не заглядывали, но когда оказалось, что они продали и изменили, как можно верить людям мелким, вроде нас (Пастернак-то, в отличие от Афиногенова, мелким человеком себя никогда не считал, и оба они по-своему были правы. Сегодня, в отличие от стихов и прозы Пастернака, бездарные и конъюнктурные пьесы Афиногенова заслуженно забыты, а дневник – это, наверное, самое ценное, что осталось после него. – Б.С.), если у нас есть какие-то грешки в прошлом. Как можно знать, действительно, для следователей, заваленных работой, невинен ли Афиногенов или он был глубоко втянут ягодинской кампанией? Почему он жил в доме НКВД? Почему его так проработала «Правда»? Почему он дружил с Киршоном, ныне забранным? Разве эти вопросы не законны? Разве не нужно выяснить, наконец, кто такая жена Афиногенова, иностранка, американка (это, конечно, лучше, чем немка или полька, но все же)… Кто ее первый муж? Кто ее родители там, что она делает сейчас, зачем приехала сюда?.. Да ведь масса, масса вопросов естественно возникает, когда начинаешь все проверять… И если меня поставят на эту проверку – вы будете вправе говорить обо мне: «Да, мы ничего не можем сказать, ничего о нем не знаем», – ибо с того момента жизнь и судьба моя в таких надежных руках, которые уже узнают все…»

Бросается в глаза, что на тему «врагов народа» Пастернак высказывается куда более скупо и осторожно, чем Афиногенов и Зинаида Николаевна и как будто пытается внушить им, правда, без особого успеха, необходимость уважать презумпцию невиновности, хотя как будто и соглашается с Афиногеновым. Но тут же намекает, что то, чем занимались арестованные и осужденные, прежде могло вовсе не считаться криминалом, и все дело не в правосудии, а в изменении политической конъюнктуры.

Даже из тех немногих свидетельств, которые имеются на сей счет, можно сделать вывод, что Пастернак выделял Тухачевского из числа всех жертв политических процессов 30-х годов. Может быть, он видел в нем свое alter ego: молодого интеллигента (всего на три года младше Пастернака), стремившегося искренне принять революцию как свое кровное дело. Такие попытки сам Пастернак не оставлял до середины 30-х годов, но с все меньшим и меньшим успехом. Казнь Тухачевского, одной из немногих жертв больших московских процессов, не принадлежавших к числу профессиональных революционеров с дореволюционным стажем, а увлеченного неофита, вступившего в партию лишь в 1918 году, должна была показать Пастернаку тщету, ошибочность надежд слиться с революцией. И подписать требование смерти Тухачевскому означало для Пастернака переступить не только через христианские принципы, но и через собственную душу в каком-то смысле санкционировать уничтожение своего «я».

Насчет противника Стрельникова, генерала Галиуллина, существует лишь одна интересная гипотеза, касающаяся возможных прототипов. Она принадлежит Игорю Смирнову. По его мнению, одним из важных прототипов генерала Галиуллина послужил убийца Григория Распутина князь Феликс Юсупов, а одним из прототипов его противника в Гражданской войне Антипова-Стрельникова, соответственно, – сам Распутин. Аргументация у Смирнова следующая. Галиуллина зовут Юсуп. В народе его называют князем, Али Курбаном и атаманом Галеевым. Род же Юсуповых, согласно известной Пастернаку семейной легенде, через своего основателя, жившего в VI веке Абубекира Бен Райока, восходит к шиитскому имаму Али (Али-бен-аби Талею). От этого Талея и получился атаман Галеев.

Также Смирнов обращает внимание, что еще в «Охранной грамоте» Пастернак писал о Распутине в контексте кризиса монархии как в России, так и во всем мире: «Генриэтты, Марии-Антуанетты и Александры получают все больший голос в страшном хоре. Отдаляют от себя передовую аристократию, точно площадь интересуется жизнью дворца и требует ухудшенья его комфорта. Обращаются к версальским садовникам, к ефрейторам Царского Села и самоучкам из народа, и тогда всплывают и быстро подымаются Распутины, никогда не опознаваемые капитуляции монархии перед фольклорно понятым народом, ее уступки веяньям времени, чудовищно противоположные всему тому, что требуется от истинных уступок…

Когда я возвращался из-за границы, было столетье Отечественной войны… Поблизости происходил высочайший смотр, и по этому случаю платформа горела ярким развалом рыхлого и не везде притоптанного песку.

Воспоминаний о празднуемых событиях это в едущих не вызывало… И если торжества на чем и отражались, то не на ходе мыслей, а на ходе поезда, потому что его дольше положенного задерживали на станциях и чаще обычного останавливали в поле семафором».

Я невольно вспоминал скончавшегося зимой перед тем Серова, его рассказы про писанья царской семьи, карикатуры, делавшиеся художниками на рисовальных вечерах у Юсуповых…»

Это место из «Охранной грамоты» Смирнов сопоставляет со следующим разговором, который слышит Юрий Живаго:

«Внизу в теплушке разговаривали двое. Один спрашивал другого:

– Ну как, угомонили своих? Доломали хвосты им?

– Это лавочников, что ли?

– Ну да, лабазников.

– Утихомирили. Как шелковые. Из которых для примеру вышибли дух, ну остальные и присмирели. Забрали контрибуцию.

– Много сняли с волости?

– Сорок тысяч.

– Врешь!

– Зачем мне врать?

– Ядрена репа, сорок тысяч!

– Сорок тысяч пудов.

– Ну, бей вас кобыла задом, молодцы! Молодцы!

– Сорок тысяч мелкого помола.

– А положим какое диво. Места – первый сорт. Самая мучная торговля. Тут по Рыньве пойдет теперь вверх к Юрятину, село к селу, пристаня, ссыпные пункты. Братья Шерстобитовы, Перекатчиков с сыновьями, оптовик на оптовике!

– Тише ори. Народ разбудишь.

– Ладно.

Говоривший зевнул. Другой предложил:

– Залечь подремать, что ли? Похоже, поедем.

В это время сзади, стремительно разрастаясь, накатил оглушительный шум, перекрывший грохот водопада, и по второму пути разъезда мимо стоящего без движения эшелона промчался на всех парах и обогнал его курьерский старого образца, отгудел, отгрохотал и, мигнув в последний раз огоньками, бесследно скрылся впереди.

Разговор внизу возобновился.

– Ну, теперь шабаш. Настоимся.

– Теперь не скоро.

– Надо быть, Стрельников. Броневой особого назначения.

– Стало быть, он.

– Насчет контры это зверь.

– Это он на Галеева побежал.

– Это на какого же?

– Атаман Галеев. Сказывают, стоит с чехом заслоном у Юрятина. Забрал, ядрена репа, под себя пристаня и держит.

Атаман Галеев.

– А може князь Галилеев. Запамятовал.

– Не бывает таких князьев. Видно, Али Курбан. Перепутал ты.

– Може и Курбан.

– Это другое дело».

Смирнов напоминает также, что мадемуазель Флери в романе произносит фамилию Галиуллина как «поручик Гайуль», т. е. как искаженное «Гай Юлий». Отсюда, сопоставив прохождение вне очереди царского поезда, столь памятное Пастернаку, с прохождением поезда Стрельникова, исследователь делает вывод, что Стрельников – это не только Распутин, но и Николай II. Таким образом, получается, что последнему русскому царю, плохому правителю и никакому полководцу, хотя и принявшему верховное главнокомандование русской армией, в лице Галиуллина символически противопоставлен Гай Юлий Цезарь, в качестве мудрого правителя и талантливого полководца.

Как подчеркивает Смирнов, Стрельников-Антипов – это продолжение распутинщины, а Галиуллин, которого роднит со Стрельниковым плебейское происхождение, – его антипод, человек, безуспешно пытающийся вылечить народ от заразы развращающих идей вседозволенности и оправданности насилия. Они, Антипов и Галиуллин, все время вместе, как на Первой мировой, так и на Гражданской.

Вот как входит в роман Галиуллин: «В эти дни фронт зашевелился. На нем происходили внезапные перемены. К югу от местности, в которую заехал Гордон, одно из наших соединений удачной атакой отдельных составлявших его частей прорвало укрепленные позиции противника. Развивая свой удар, группа наступающих все глубже врезалась в его расположение. За нею следовали вспомогательные части, расширявшие прорыв. Постепенно отставая, они оторвались от головной группы. Это повело к ее пленению. В этой обстановке взят был в плен прапорщик Антипов, вынужденный к этому сдачею своей полуроты.

О нем ходили превратные слухи. Его считали погибшим и засыпанным землею во взрывной воронке. Так передавали со слов его знакомого, подпоручика одного с ним полка Галиуллина, якобы видевшего его гибель в бинокль с наблюдательного пункта, когда Антипов пошел со своими солдатами в атаку.

Перед глазами Галиуллина было привычное зрелище атакующей части. Ей предстояло пройти быстрыми шагами, почти бегом, разделявшее обе армии осеннее поле, поросшее качающейся на ветру сухою полынью и неподвижно торчащим кверху колючим будяком. Дерзостью своей отваги атакующие должны были выманить на штыки себе или забросать гранатами и уничтожить засевших в противоположных окопах австрийцев. Поле казалось бегущим бесконечным. Земля ходила у них под ногами, как зыбкая болотная почва. Сначала впереди, а потом вперемежку вместе с ними бежал их прапорщик, размахивая над головой револьвером и крича во весь, до ушей разодранный рот «ура», которого ни он, ни бежавшие вокруг солдаты не слыхали. Через правильные промежутки бежавшие ложились на землю, разом подымались на ноги и с возобновленными криками бежали дальше. Каждый раз вместе с ними, но совсем по-другому, нежели они, падали во весь рост, как высокие деревья при валке леса, отдельные подбитые и больше не вставали.

– Перелеты. Телефонируйте на батарею, – сказал встревоженный Галиуллин стоявшему рядом артиллерийскому офицеру.

– Да нет. Они правильно делают, что перенесли огонь поглубже.

В это время атакующие подошли на сближение с неприятелем.

Огонь прекратили. В наставшей тишине у стоявших на наблюдательном заколотились сердца явственно и часто, словно они были на месте Антипова и, как он, подведя людей к краю австрийской щели, в следующую минуту должны были выказать чудеса находчивости и храбрости. В это мгновение впереди один за другим взорвались два немецких шестнадцатидюймовых снаряда.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.