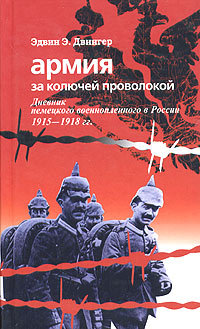

Автор книги: Эдвин Двингер

Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 7 (всего у книги 17 страниц)

– Я приду. Но сейчас вам следует уйти. Никто не должен знать, что мы с вами тайком разговаривали. Меня разжалуют и отправят в Сибирь, если он узнает, что я…

Капитан пожимает мне обе руки.

– Вот, возьмите… – Он протягивает мне пачку сигарет. – А теперь идите… Я все сделаю! С Богом!

Как тепло и доброжелательно было его рукопожатие! Как по-доброму звучал его голос!

Брюнн сидит на опустевших нарах. Волосы его спутаны, бородка свисает, глаза беспокойно бегают. Кончиками пальцев он держит вошь.

– И вот в таком чудовище смерть, да? – говорит он плаксиво. – Такое маленькое и неприметное – просто не верится…

Глаза его стекленеют, словно под гипнозом неподвижно смотрят на светло-серую точку, которая судорожными движениями пытается высвободиться из его ногтей.

– Хочешь укусить меня? Заразить? Или уже заразила?..

Вдруг он давит ее, швыряет на нары, исступленно топчет обеими ногами.

– Ты, зверь! – пронзительно кричит он. – Чудовище! Хочешь убить меня? Хочешь убить нас всех?

Сегодня казачий капитан был в нашем бараке. Первым его заметил Под.

– У дверей стоит русский офицер и хочет поговорить с тобой, – сообщает он мне.

– Он собирается осмотреть наш барак, Под! – на ходу говорю я. – Но с ним ничего не должно случиться! Возьми с собой Артиста… Шнарренберг, пойдемте и вы…

Мы вчетвером идем к дверям встретить его.

– Благодарю вас, – тихо говорю я.

Он прикладывает руку к шапке.

– Прошу вас, быстрее! – вырывается у него.

Лицо у капитана совершенно зеленое. Вид у него такой, словно его сейчас стошнит. Это от непереносимой вони в нашей яме? Мы ее уже не замечаем, мы почти не выходим наружу, мы не знаем иного.

В первом же боковом проходе друг на друге лежат двенадцать трупов. Мы ждем врача, чтобы потом вынести их. Со второго яруса нар сочится слизь. На этих нарах лежат больные дизентерией. Мы уже восемь суток ждем их смерти, однако они цепляются за жизнь. Пол в лужах полузамерзшей мочи и растоптанного кала.

– Убейте это русское чудовище! – доносится пронзительный голос из дальнего прохода. Мы знаем его, этот голос принадлежит Баварцу.

Под прижимается к капитану и крепче сжимает полено. Хачек идет впереди, без оружия. Шнарренберг и я идем справа и слева.

Один штириец, упав на колени, распевает монотонный псалом. Пение доносится словно погребальная песня. Босняк ритмично кланяется, обернув пергаментное лицо к Мекке, молясь на своих нарах. Больной брюшным тифом, в бреду скатившийся с нар, безуспешно пытается снова вскарабкаться на них.

Мы приходим в наш угол.

– Вот тут живем мы, господин капитан!

Он на мгновение останавливается, прижав руку с носовым платком ко рту. Зейдлиц по-военному приветствует его. На его лице не дрогнул ни один мускул. Бланк устало встает. Брюнн не шевелится, лишь искоса смотрит на капитана, бледный от гнева.

– Чертовы псы, псы! – стонет рядом сапер.

Капитан оборачивается. На его лице такое выражение, словно его мучает кошмарный сон. Малыш Бланк, стоя у него за спиной, поднимает руки. Мы разворачиваемся и идем обратно. Я показываю то одно, то другое.

– Последнее время у нас в этой дыре ежедневно по двадцать умерших, господин капитан! – говорю я. – Через месяц наш барак опустеет…

Когда мы снова находимся в первом проходе, вдруг раздается полдюжины клокочущих криков.

– Не выпускайте живым живодера! – визгливо кричит австриец.

– Взять его заложником! – Это уже голос немца.

Из бокового прохода бежит венгерский гусар. В его глазах горит безумие. В руке у него ножка от нар. Едва он подбегает, как Артист сбивает его, молниеносной подножкой отправляя под нары.

– Спокойно! – восклицает Под низким голосом.

Мы отворяем дверь. Капитан отнимает платок ото рта, по очереди оглядывает нас. В его глазах стоят слезы. От едкого воздуха или от внутреннего возбуждения? Он каждому из нас пожимает руку. Ему хочется что-то нам сказать, но он не может. Поворачивается и быстро уходит.

– Он плачет, если я не ошибаюсь, – медленно говорит Под.

Вчера фон Позек жаловался на головную боль и головокружение. Сегодня в обед он отказался от супа.

– Нужно есть, Позек! – спокойно говорит Зейдлиц, достает кусок мяса из миски, словно волчок заманчиво наматывает его вокруг деревянной спицы. – Полезная штука, натуральное мясо…

– Не могу, Ганс! Не сердись…

Час спустя его впервые рвет. Вскоре после этого его тело сотрясает лихорадка. В уголках рта Зейдлица появляются горькие складки. Он молча стягивает свой австрийский мундир, тщательно укутывает им товарища. Конечности Позека ходят ходуном. Его зубы так стучат друг о друга, что слышно издалека.

– Как вы думаете, фенрих? – подавленно спрашивает Зейдлиц.

Болезнь началась – что еще скажешь? Но я знаю, что он нашел Позека в первый же день плена и все испытания прошел с ним бок о бок.

– Возможно, это просто простуда, – говорю я, но при этом не в силах глядеть ему в глаза.

Брюнн, не будучи больным, слабеет с устрашающей быстротой. Я подозреваю, что он от отчаяния каждую ночь неоднократно онанирует. Часто он сидит на пустых нарах со скрещенными ногами и разговаривает сам с собой.

– Тут искать нечего, – сказал он вчера. – Черт возьми, на передовой у меня всегда имелось тепленькое местечко! Как только там дело пахло керосином, Брюнн всегда раздобывал команду в обоз… Здесь нет команд, нет обоза… Тут все на передовой! Проклятие, нет даже укрытия… И бросаться ничком на землю бессмысленно… Нет, тут не смоешься, здесь нет теплых местечек…

– А зачем вы все записываете, фенрих? – спросил меня Шнарренберг.

Я отрываюсь от толстого блокнота, который по счастливой случайности сохранил при пленении.

– Для того чтобы люди когда-нибудь узнали, что было возможно в двадцатом веке! И чего следует избегать в следующих войнах! – жестко говорю я.

– Значит, вы считаете, войны будут всегда, что они должны быть?

– Нет, так я не думаю. Однако боюсь, что в грядущие сто лет, как ни сегодня, ни завтра, мы не продвинемся настолько далеко, чтобы решать наши конфликты иным способом.

– На фронте я не много слышал о дневниках, – говорит Шнарренберг после некоторого молчания. – Для чего они? Честные записи случаются так же редко, как и белый ворон, большинство состоят из приукрашенного геройства или частных воспоминаний о придворных парадах! В бою никто ничего не записывает, ни у кого для этого нет времени. После всё предстает совсем по-другому… Например, замечали ли вы, как кто-нибудь погибает? У меня никогда не было времени на это – просто погиб, готов. Так и со всем, что происходит на войне: после все представляется иначе…

– Тут все по-другому, – продолжает он. – Здесь достаточно времени, тут каждый может спокойно описывать, неторопливо отмечать каждую мелочь. Здесь жизнь не летит, здесь она ползет… Здесь описания правдивы – день за днем можно сравнивать, все ли до последней черточки верно передано… Мне постепенно представляется это ураганным огнем, фенрих! – под конец говорит он. – Ждешь атаки как избавления… Но здесь еще хуже… Потому что никогда не бывает облегчения, избавления…

У Пода внезапно наступает упадок сил. Он, собственно, не болен, а просто не в силах вытащить ни одного мертвеца. Кто бы этого не понял? Артист в одиночку не может, а Зейдлиц не отходит от Позека. В результате у нас, как и в других бараках, уже с неделю мертвых не выносят наружу.

Кроме морального, это не имеет никаких воздействий. Сил, чтобы выволочь мертвеца в проход, хватает у одного Артиста, а там они замерзают всего через несколько часов. Иногда кто-нибудь перед смертью забирается на верхние нары, но трупный запах вскоре выдает, и тогда можно стащить вниз и его.

Я вижу пленных, сидящих на умерших товарищах, вижу мертвых, используемых вместо спинок. Большинство умерших от тифа лежат полураздетыми, у некоторых только тряпки, обмотанные вокруг ступней. Только дизентерийные лежат в одежде, потому что она полностью пропиталась слизью и поэтому непригодна. Мы, живые, по ночам ворочаемся под грудой снятой с мертвецов униформы, чтобы немного согреться. Стараемся плотно завернуться, чтобы защититься от крыс. Но с тех пор как в бараке лежит множество мертвецов, нас, живых, они оставили в покое.

Ежедневно умирает по двести пятьдесят человек…

С полудня не встает и малыш Бланк. У него тоже высокая температура, и он все время просит пить. Под, который хорошо относится к живым, часто выходит наружу, чтобы принести ему снегу. Хотя он желтоватый от разбросанного вокруг кала, но все же менее опасен, нежели мутные сосульки на потолочных балках, в которых выкристаллизовалась мокрота от кашля туберкулезных больных вместе с испарениями дизентерийных.

Мы положили вместе Позека и Бланка, чтобы можно было одновременно ухаживать за обоими. Позек странно спокоен, Бланк крайне возбужден.

– Теперь ты можешь дать мне шинель, – говорит он Артисту. – Теперь уже все равно! Да, давай мне две, три, сколько у тебя есть… Я достаточно намерзся…

– Фенрих, – говорит он однажды, – разве Евангелие – не основа всех церквей? Но как тогда Евангелие объясняет все это? Возлюби врага своего… Я не могу себе этого объяснить… Может, существует отдельно русский и отдельно германский Бог?

Я кладу на его пылающий лоб портянку, наполненную снегом.

– Нет, мальчик, – говорю я, – Бог един…

Вечером он заговаривается в бреду.

– Даме еще фунт кофе, Франц! – деловито выкрикивает он. – «Гватемала», сорт экстра! Разумеется, милостивая госпожа…

Ночь. Я снял лампу у двери и поставил перед собой на нары. Несколько человек, боящиеся темноты, чертыхаются мне вслед, однако ни у кого нет сил мне помешать. У меня на коленях моя книга. В обмотанной тряпкой руке карандаш.

Я думаю о родине. У меня уже нет надежды снова увидеть ее, но хотя бы моя книга должна попасть туда. Будет много дневников о войне, дай бог, чтобы не было другого ужасного, подобного этому документа!

Моих записок хватит на тысячу лет…

Я постоянно стараюсь быть сдержанным и объективным. Не проявлять своих чувств, не высказывать мнений, описывая только то, что видел сам. Если бы я не исключал свои переживания, если бы изливал их на этих страницах… Нет, никто не смог бы этого прочесть, а тем более понять! Это было бы не что иное, как сплошной, отчаянный, бессловесный крик… Какими буквами я должен был бы записывать его?

У меня больше нет надежды выбраться отсюда. Об этом я написал этот отрывок. И добавляю: J'accuse – я обвиняю! Но обвиняю не за себя, нет, даже не за своих 14 тысяч товарищей, которые на моих глазах околевают в этих ямах, – я обвиняю, чтобы предать позору тех, кто предал человеческое, то человеческое, что от Бога, как говорят священники! Опозорили не нас, для этого наши страдания были недостаточно слабыми, – они осквернили выше нас: Бога!

Возможно, войны необходимы, этого на самом краю смерти я не могу знать – только то, что не должно быть этого позора, этого невероятного ужаса, я знаю точно! Не хуже ли, нежели две тысячи лет назад? Ах, тогда нас сделали бы рабами, как это водилось в те времена, нам было бы лучше покориться, и четырнадцать тысяч, а по всей России, наверное, сотня тысяч, и то не околевали бы как собаки в собственном дерьме! Нельзя безнаказанно оскорблять человека – думаете вы: Бог? А эти грехи, совершаемые его созданиями и подобиями, вопреки Богу…

Я устал. Я больше не могу. Только что на соседних нарах смолкает сапер. Он так внезапно прекращает свои однообразные, днями не прекращавшиеся всхлипы, что обращает мое внимание. Я немного приподнимаю лампу и освещаю его лицо. Он мертв. Он выглядит как все остальные. Индивидуальность стерлась. Он уже не гарбургский сапер по имени Мейер или Мюллер – теперь он умерший от сыпного тифа, номер 14324 за эту зиму, уже не немец.

Я ставлю лампу подле себя и снова забираюсь под свою шинель. С соседних нар молодой венец беспрерывно кричит: «Мама, мама, теперь это конец…»

Шнарренберг теперь стал нашей опорой. С тех пор речь зашла о жизни и смерти, мужество его проявилось, как ни у кого. Я еще ни разу не слышал, чтобы с его губ сорвалась жалоба, в этом он сравним с Зейдлицем, как бы более грубая его копия, тип образцового рядового в соотнесении с типом офицера. Оба до мозга костей солдаты.

У него лишь одно слабое место – это война, та самая жестокая война, которую они договорились называть мировой, которая причина наших страданий, но о которой мы, несмотря на это, не так много говорим. Лишь Шнарренберг продолжает жить в ней, – возможно, потому он и переносит все так легко?

– Если бы только знать, как там на фронте? – вечный его вопрос.

Но мы ничего не знаем, к нам не разрешают посылать никакой почты, ни позволяют подать признаков жизни вовне. Это страх перед возмущением, которое вызвали бы в мире наши весточки. Мы должны исчезнуть, и так, чтобы никто не узнал, каким страшным, нечеловеческим образом исчезнуть…

– Да замолчите вы со своей войной! – восклицает с ясным взором Позек, большей частью находящийся в сознании. – Если человечество до сих пор еще не продвинулось настолько, чтобы какие-либо конфликты или противоречия устранять разумным и ненасильственным способом – то пусть оставит меня в покое со своей техникой и всеми научными достижениями!

Мы все были потрясены этой вспышкой. Шнарренберг пытается вскочить, я оттаскиваю его.

– Оставьте его в покое, ради бога! – хрипло говорю я. – Разве вы не видите?..

Сегодня часовые перед пустой казармой не были выставлены. Я сразу же побежал к доктору Бокхорну.

– Мы должны срочно занять казарму, господин штабс-врач!

Бокхорн отсутствующе кивает.

– Теперь-то до него, чертова азиата, дойдет! – глухо говорит он. – Теперь, когда уже почти поздно!

Я ничего не объясняю.

После полудня перехожу на ту сторону. Все помещение занято. Один больной лежит подле другого на каменном полу. Без одеял, без соломы. Бокхорн распоряжается сломать освободившиеся нары, чтобы положить их хотя бы на доски. С ним остались германский ассистент и двое полковых врачей. Они занимаются больными с утра до вечера. Как не застонать, наблюдая за ними?

Все, кто еще способен ковылять, полные надежд приходят в этот лазарет, ибо весть о его открытии облетела все бараки. Что врачам с ними делать? Они группируют их в легких больных, это такие, кто должен прожить еще несколько дней, тяжелобольных, таких, которые умрут уже через несколько часов. Но имеются и здоровые. У таких только дизентерия и воспаление почек, туберкулез и брюшной тиф. Короче говоря, все, у кого не сыпной тиф или черная оспа, называются здоровыми. Можно ли поступить иначе, когда все переполнено?

К вечеру один из полковых врачей падает без сил.

– Больше нет никаких сил! – кричит германский ассистент.

Доктор Бокхорн обессиленно прислоняется к двери.

– Не безумие ли это? – глухо спрашивает он. – У нас теперь есть отдельный лазарет на четыреста больных, в то время как ежедневно умирает по триста.

Лежу на своей куче тряпья. Почему я не в состоянии плакать? Может, помогло бы… Кто-то дергает меня за руку.

– Позек умирает, фенрих, пошли! – говорит Под.

Я встаю, подхожу к Позеку, опираясь на Пода.

Позек покрыт ужасными пятнами. Он в изнеможении высовывает язык, лихорадочно водит им из стороны в сторону, язык весь в струпьях. Зейдлиц посыпает его горсткой снега. Умирающий смотрит на него глазами верной, благодарной собаки. Временами он распрямляет пальцы, словно хочет подать руку.

– У моей маленькой сестренки серебристые волосы… – внезапно шепчет он.

Под сует кулак в рот и кусает его. Зейдлиц высыпает на губы умирающего одну пригоршню снега за другой. У него лишь слегка дрожат пальцы, лицо неподвижно. Малыш Бланк, лежащий рядом с ним, немного приподнимается. Он смотрит на Позека испуганными глазами и плачет от бессилия, как ребенок.

Внезапно язык Позека прекращает двигаться. Зейдлиц откладывает снег в сторону, вдвигает его обратно в рот, сжимает челюсть сверху и снизу.

– Конец… – говорит он медленно, протискивается между нами и выходит из барака.

Я забираюсь обратно на кучу тряпья. Во мне все кипит, словно желая разодрать. Я бью себя по ноге, правой, теперь выздоровевшей ноге.

– Если бы я тебя потерял! – простонал я. – Возможно, был бы уже дома… И даже если бы меня убили – все лучше, чем сейчас…

После полудня мы выносим Позека наружу. Зейдлиц растопленным снегом намочил его волосы и тщательно их расчесал – больше мы никак не можем прибрать своих умерших товарищей. Прекрасные коричневые кавалерийские сапоги он с него снял, пока тот был еще теплым. Артист помогал ему в этом, он ловкий парень, к тому же сейчас самый крепкий из нас. Несмотря на то что это мерзость, он месяцами не прекращает этим заниматься. Я не могу на них смотреть, Под тоже. Но Зейдлиц совершенно прав. Если бы его весной в них похоронили… Впрочем, их все равно содрали бы с него, прежде чем зарыть.

– Ну, вы готовы? – тихо спрашивает Зейдлиц.

Он берется за плечи, Хачек за обе ноги. Позек ужасающе худ, а когда-то был полным. Шнарренберг и я идем по бокам. Мы держим по его руке, иначе они волочились бы по земле. Под и Брюнн идут позади. Малыш Бланк провожает нас широко раскрытыми глазами.

На улице дует ледяной восточный ветер. Мы спешим, насколько можем. Мороз режет словно ножом, а в нас уже нет ни тепла, ни крови. В степи мало снегу. Под ним через каждую пару шагов виднеются очертания тела пленного. Мы многократно запинаемся за руки или за ноги, твердые, как дерево, которые при ударе издают звонкий звук.

На отдаленном холме, кажется, нет мертвых. Зейдлиц кивком указывает туда.

– Здесь, – затем говорит он и разворачивается, пока голова Позека не смотрит на запад.

Мы медленно опускаем его на землю. Зейдлиц складывает ему руки на груди. Он пытается согнуть их, он они уже не держатся.

Некоторое время мы стоим над ним, склонив голову. Его юное лицо страшно изменилось и напоминает дряхлого старичка. «А еще две недели назад он был юн и свеж! – пораженно думаю я. – Не меня ли следующим принесут сюда? Таким же окоченевшим, пожелтевшим, старообразным?..»

Вдруг Зейдлиц по-военному отдает честь. Мы все, вытянувшись по стойке «смирно», вскидываем руки к шапкам, не шевелимся.

– Теперь пошли… – говорит Зейдлиц, опуская руку.

Ветер пронизывает нас до костей.

– Мороз градусов сорок… – бормочет Под. У него уже белые пятна на щеках.

Мы трусцой возвращаемся в наш барак.

– Если бы мы победили! – восклицает Шнарренберг.

– Мы победим! – говорит фон Зейдлиц. Его породистое лицо при этом напоминает скаковую лошадь, когда та оскаливает передние зубы. Жестом он как бы все объединяет: Позек снаружи в снегу над нами, Бланк в лихорадке рядом с нами, нары под нами, мертвецы перед нами. – Может ли быть иначе? – добавляет он.

– Почему нас привезли именно сюда? – беспомощно спрашивает Под. – В этой огромной империи, в этой самой большой стране не нашлось другого места?

– Мы должны тут околеть! – язвительно отвечает Брюнн. – В этой войне борьба закончится не на фронте. На этой войне ничего не стесняются. Расстрелять они нас не имеют права, значит, мы должны сдохнуть от голода. И никто об этом никогда не узнает. Знает ли хотя бы один человек, где мы? Похоже, нет… Где, собственно, Германия? Но до того, как нам удастся подать весточку, мы все уже будем мертвыми. А мертвые молчат…

– Мы обязаны выжить! – убеждает нас Зейдлиц. – Хотя бы для того, чтобы когда-нибудь иметь возможность дать показания! Только живые могут свидетельствовать. Мертвые скромны…

– Но чтобы выстоять, нам нужно знать, как дела в отечестве! – пытается возразить Шнарренберг.

– Все в порядке! – торопливо, почти испуганно говорю я. – Несомненно, все в порядке, товарищи! Разве иначе они бы нас так мучили?..

«Нет, в этом никакого сомнения, боже упаси!» – думаю я со страхом. Ибо иначе… О, он прав: такие мучения можно вынести только за идею! Сомневаюсь, чтобы когда-нибудь нам смогли заплатить за это материально…

Я нашел кусок оберточной бумаги, достаю химический карандаш и рисую, что-то рисую. Мертвые головы? Старческую головку Позека? Малыш Бланк под боком у меня беспрестанно всхлипывает. Я сиделка при нем. Мы меняемся каждый час. Все остальные спят. Я рисую, рисую… И вдруг записываю:

Германия, любимая отчизна!

Молю, позволь лишь раз глазам увидеть

Твои неповторимые равнины.

Перечитываю. Кто написал это? Я? С каких это пор я стал писать стихи? Читаю во второй раз, пристально, требовательно. Да, это стихи!

Я растерянно оглядываюсь: умирающие, крысы, мертвецы… Снова берусь за карандаш:

Позволь вступить в твои свободные пределы

Уставшим после долгого пути ногам.

Строчки вытекают из моего сознания, словно кто-то нашептывает в мои уши. Словно это не первые строки в моей жизни, словно я написал уже сотни стихотворений. Возможно ли это? Я снова оглядываюсь: стоны и смрад, вонь и грязь…

Малыш Бланк хрипло стонет:

– Пить, пить!

Я собираю снег, кладу на его губы, меняю портянку на лбу. По проходу на коленях ползет больной в лихорадке, чтобы взять нашего снега. Я даю ему две полных пригоршни. Он лепечет незнакомые слова благодарности, уползает обратно. Я берусь за карандаш в последний раз:

Позволь в последний раз иссохшими губами

Припасть к твоей земле

И умереть на кладбищах твоих.

Вот все, о чем молю!

Нет, это все. Я никогда не буду поэтом. Мое первое стихотворение будет последним.

Смертность у нас достигла трехсот пятидесяти. Триста пятьдесят в сутки… Я видел, как доктор Бокхорн плакал.

Я уже не в состоянии писать – слишком слаб. И ужас вокруг меня все страшнее. Иногда я думаю об изящной сестре милосердия. «Будь что будет!» – сказала она. И какой от этого толк? Мы живем в аду. Нет, мы уже не живем. Мы только ждем. Что? Смерть! Фантазия безумца не в состоянии изобразить, каково в нашей норе. И в наших исковерканных душах…

Перед дверьми барака уже возвышаются два вала мертвецов. Приходится преодолевать как бы ущелье из мертвецов, если нужно выйти наружу. Возле некоторых на наших нарах стоят миски с супом, холодным, замерзшим. Санитары принесли его, поставили у больных в лихорадке, больше они не могут ничем помочь. Кругом смерть. Уже не слышно человеческих голосов, лишь животные стоны и хрипы, то здесь, то там жалобные молитвы и отвратительные проклятия. У многих почерневшие, обмороженные конечности. Смрад гниющих ран смешивается с запахом трупов. И повсюду крысы. Повсюду крысы…

Сегодня утром с ума сошли двое австрийцев. Один от жажды, другой от ужаса. Они, завывая, ползают на четвереньках между трупами и играют с крысами, словно с маленькими собачками. Вчера свихнулся один немецкий пехотинец. Если бы он не был столь слабым, в своем безумии передушил бы всех нас, оставшихся в живых, одного за другим. Нам можно было спать лишь тогда, когда один из нас бодрствовал. Как здорово, что у нас есть Артист! Теперь я знаю, отчего у меня родилось стихотворение. Это последнее слово, которое я обязан сказать за всех нашей родине! Германия, Германия, о тебе наша последняя мысль… Ради тебя наши страдания, за тебя мы умираем. Не забудь этого! Нет, нам тебя больше не увидеть. Всему конец, конец всему. Я шатаюсь, словно пьяный. Но я должен бодрствовать, пока не кончится мое время. «Пить, пить!» – причитает Под, крепкий гунн, бурый медведь. Вчера был Бланк, сегодня добавился Под. Нет, мне нельзя спать. А почему нельзя? Не все ли равно? Разве завтра не могут вынести и меня?

Еще со вчерашнего дня я испытываю безумный страх. Откуда это? Я на очереди? Я предчувствую это? Возможно, я уже получил тот укус, который в несколько дней уложит меня рядом с Позеком? Я говорю с матерью. Последнее время я часто говорю с матерью. «Неужели мне придется умереть на твоей родине, мама? – пронзительно спрашиваю я. – Нет, будь доволен, отец, я исполнял свой долг, хоть и был пленным… И даже если я временами впадал в отчаяние и был подавлен, никогда не забывал, что здесь я стою за свою родину – как и ты…»

На лбу моем проступает пот. Глаза вперяются в мутную мглу, как будто я кого-то разглядел. Такое странное чувство… У меня температура? Пульс учащен. Проклятие, проклятие – неужели этот ад никогда не прекратится? Хотя бы раз в жизни обнять девушку! Хотя бы раз! Теперь уже поздно. Конец. Конец. Всему конец. Смерть пожирает. Я слышу, как лязгают ее челюсти. Она ненасытна? Желает и меня?

Помогите…

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.