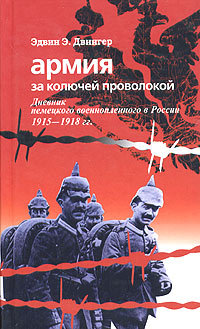

Автор книги: Эдвин Двингер

Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 8 (всего у книги 17 страниц)

1917 год

Я долго ничего не писал. Многие недели лежал в сыпном тифе. Зейдлиц и Шнарренберг выхаживали меня. Под, Брюнн и малыш Бланк также живы. Лишь Шмидт-первый, тихий, скромный Шмидт-первый, который никогда не привлекал к себе внимания, умер. О, многие выкарабкались бы, имей они таких товарищей, какие были у меня.

Когда я впервые просыпаюсь с ясной головой, пожилой, одряхлевший человек стоит передо мной.

– Эпидемия пошла на убыль, фенрих, – говорит он. – Стихает. Теперь у нас всего около сорока умерших в сутки. Это значит: крепиться, выздоравливать, стремиться к этому.

Говоривший это человек был доктор Бокхорн. Он и один австриец оказались единственными врачами, кто пережил все. Остальные погибли. Но эпидемия действительно идет на убыль. Возможно ли это? Как будто Бог в конце концов сжалился над нами, после того как у людей окаменели сердца?

Мы ввосьмером лежим в пустом доме врачей, рядом с комнатой доктора Бокхорна. «Как мы сюда попали?» – размышляю я. Мы лежим на соломе, нас укрывают по три-четыре шинели. Зейдлиц, Шнарренберг и Артист ухаживают за нами. Мы получаем усиленное питание.

– Откуда? – спрашиваю я.

– Его ежедневно присылает один русский офицер, – коротко объясняет Зейдлиц.

– Я настоял, – говорит однажды доктор Бокхорн, – чтобы через две недели 200 выздоравливающих были отправлены в местность с более благоприятным климатом. Не хотите ли ввосьмером отправиться с ними? Здесь вы никогда полностью не выздоровеете, – прибавляет он. – Во всяком случае, душевно…

– Да! – восклицают все в один голос. – Да, да, да!

Через две недели все могут кое-как ходить. Под самый крепкий из нас, больных, Бланк и Брюнн самые слабые. Мы собираемся во дворе перед домиком врачей. Снег почти сошел, робкое солнце предвещает начало весны. Повсюду казаки, подбирают мертвецов. Они по двадцать бросают их на широкие повозки, обвязывают веревкой, увозят.

– Они боятся чумы и холеры! – восклицает Брюнн.

В полдень из городка подъезжают десять крестьянских телег с конвоем. На первой сидит доктор Бокхорн.

– Так, ребята, – говорит он, – теперь залезайте!

Мы подкладываем наши шинели, усаживаемся спиной к спине.

– А вы не едете, господин штабс-врач?

– Нет, мне нужно остаться. Я бы с удовольствием поехал, поверьте… Но здесь почти никого не остается… Будьте здоровы, товарищи! – вдруг восклицает он.

Повозки трогаются. У всех на глазах выступают слезы.

– Спасибо, спасибо! – восклицают восемь хриплых голосов.

Доктор не двигается.

– Проклятие, – бормочет Под, – вот человек…

Мы медленно едем по лагерному двору. Из-за большого числа мертвых тел все время приходится петлять. Несмотря на это, временами все-таки кого-нибудь переезжаем. Зейдлиц не отрываясь смотрит налево. Там возвышается памятный холм. Мы ясно видим Позека. Руки он все еще держит на груди, но ноги его голые. То, что мы ему намотали вместо сапог, ветер размотал и унес.

На железнодорожной насыпи стоят 10 теплушек с маленькими окошками. Сопровождающий унтер-офицер отсчитывает для каждого вагона по 20 человек. Мы взбираемся, все получаем верхние нары, во всяком случае на день. На досках настелена солома. Ее использовали для лошадей, но не все ли равно?

– Неужто правда? – удивленно спрашивает Брюнн. – Неужто Мышонок стал человеком?

Вскоре мы выяснили это. Незадолго до отправки на сивом коне прискакал офицер.

– Толмач! – кричит старший караула.

Я еще раз выбираюсь наружу. Офицер спешился. Передо мной стоит казачий капитан, очень бледный.

– Комендант две недели болен – сыпной тиф, – тихо говорит он. – С тех пор я временно исполняющий обязанности коменданта лагеря. Есть у вас какие-нибудь пожелания?

– Нет, – хрипло говорю я. В такие моменты у людей перехватывает голос!

– В первом вагоне дрова для отопления… – сообщает он и смущенно прибавляет: – Здесь, вот, возьмите, пожалуйста… Вам и вашим товарищам из дома врачей…

Он протягивает мне руку и при этом что-то сует в карман. Мне хочется сказать что-нибудь доброе, благодарное…

– Все готово, ваше благородие! – докладывает старший.

Я поднимаюсь. Тоцкое остается позади. Все быстрее мы катимся прочь от него – от него и его 17 тысяч мертвецов. Все не отрываясь смотрят наружу. Один за другим исчезают земляные бараки. Справа и слева расстилается песчаная степь…

– Капитан смотрел нам вслед, пока можно было видеть, – тихо говорит Под. – Он держал руку у шапки, если я не ошибаюсь…

В Самаре, следующем крупном городе, наши вагоны поставили на запасные пути. Не забыли ли они нас? Мы не двигаемся. Начальник эшелона из Самары, каждый вечер он исчезает в городе, чтобы появиться только к следующему полудню. Может, эта задержка ему на руку? Возможно, он ее причина? В этой стране так не просто докопаться до причин происходящего…

Впрочем, мы были совершенно не против подобной остановки. Жилось в отапливаемых теплушках вполне хорошо, при нормальном размещении на нарах, вдобавок застеленных соломой.

– Настоящий особняк! – как-то говорит Брюнн. – Тут можно было бы просидеть до окончания войны!

Самара – незабываемый город, в котором мы впервые вышли из наших вагонов. Кругом расположены торговые прилавки, заставленные замечательными вещами.

– Если бы у нас был хотя бы рублишко! – уныло произносит Под. – В неделю можно было бы встать на ноги…

Я отхожу в сторону, незаметно покупаю восемь кусков мыла, маленькое зеркальце и большой таз. Беру зеркальце, иду по другую сторону вагона и впервые за полгода вижу себя. Бог ты мой! И это я? Каторжник, бродяга, разбойник с большой дороги! Нет-нет, это не я! «Если и не был, то теперь стал им! – говорит чей-то голос. – Твое детство в прошлом. Твоя юность прошла. Ты стал суровым, похудевшим мужчиной. То, для чего в обыденной жизни требуется лет десять, здесь свершилось в шесть месяцев…»

Я раздаю мыло и вручаю Артисту таз.

– Вот, Хачек, – говорю я, – принеси-ка побольше воды!

– Приятель! – восклицает Под. – У тебе еще есть деньги?

– Да, – говорю я, – немного…

Он пренебрежительно вертит в черных руках мыло.

– По мне так лучше бы что-нибудь из жратвы, – презрительно говорит он.

Артист возвращается, и мы все моемся. Семь месяцев наши тела не знали воды. Боже, вот это да! Конечно, это тоже не настоящее мытье, скорее мы сбрасываем с себя шкуру. Длинными полосами, кусками, струпьями слой грязи сходит с наших лиц и рук. Из восьмерых опустившихся, заросших калом и грязью животных постепенно вылупляются восемь бледных мужчин. И эта свежесть… Она бодрит нас, как питательная еда, снова пробуждает любовь к жизни!

– Черт побери, – фыркает Под, плескаясь в тазу, – вот бы не подумал! Видит Бог, не хуже, чем сытно пообедать!

И верно, этой водой как будто смыло всю слабость! А вместе с ней еще и тягостные воспоминания. Хотя наша кожа цвета сморщенных картофельных ростков в темном погребе – в первый момент мы почти испугались друг друга, – помогай Бог, вскоре снова примем человеческий вид!

– А теперь, Под, мы можем, как люди, что-нибудь купить! – наконец говорю я. – Пойдем с нами, Бланк, а то нам одним не донести.

– Ты что, с ума сошел? – спрашивает Под и не двигается с места.

– Как это? – невинно спрашиваю я.

– Брось подкалывать! – говорит он обиженно.

Я достаю из кармана пятидесятирублевый банкнот.

– Так ты идешь со мной?

– Парень! – вскрикивает он. – Откуда?

– От казачьего капитана.

Под задумывается.

– Приятель, – наконец говорит он, – в этой стране ничего не поймешь. Один – дьявол во плоти, другой, наоборот, чистый ангел…

Поторговавшись, мы покупаем восемь тяжелых, до хрустящей корочки зажаренных куриц, два больших хлеба, пачку чаю. «Тоцкий разъезд» – как с недавнего времени мы называем себя – приходит в смятение, когда мы возвращаемся.

– Разрази меня гром, да это диетическое питание! – в восторге орет Брюнн.

Курицы еще теплые, и их кожа сочится жиром. Никто больше не говорит. Мы жрем… Слышится чавканье и хруст, хлюпанье и звук капающего жира. Как тут не станешь чавкать, когда за семь месяцев в твоей пасти впервые вкуснейшее мясо?

– Теперь в моей жизни два праздничных дня, – мечтательно произносит Под, – день свадьбы и этот…

Я вынимаю сигареты. Нет, воистину сегодня счастью нет пределов! Кто на этом свете знает, что означает сигарета? Мы знаем это! Мы знаем, как никто другой…

Наши часовые внимательны и доброжелательны к нам. Они не жандармы в зеленых мундирах, сопровождающие ссыльных, а казаки полка Мышонка, и мы поражаемся этому. Я не нахожу никакого иного объяснения, кроме того, что капитан строго наказал им такое отношение перед нашей отправкой. И теперь я убежден в том, что инстинктивно возникло у меня в первые недели пленения: этот народ добр и чистосердечен…

Да, он добрый, в глубине души, в сердце! И злой, когда его натравливают или когда начальники приказывают ему быть злым. Примеров тому множество… Под командой Мышонка эти солдаты – азиаты и звери, а под командой капитана они стали безобидными и добродушными людьми! Когда однажды мы об этом говорили, Брюнн метко заметил: «Каков поп, таков приход!» Так оно и есть. И поскольку этот народ еще молод, ему больше, чем другим, надобны добрые примеры. Но где они? А раз он молод, то оттого столь силен в своей любви и упорен в ненависти.

В нашем вагоне снова собираются разные национальности. Венгры, венцы, тирольцы, баварцы, вюртембергцы, северные немцы. Баварец с Тоцкого держится нашего «разъезда» и добровольно оказывает нам помощь. После того как в Тоцком умер его товарищ и соратник, он одиноко сидел в вагоне, а теперь нашел земляка, с которым, к нашему веселью, мог поболтать на своем гортанном диалекте. Это потешный маленький парень с гор, как и он, раздавшийся больше в ширину, нежели в высоту. Брюнн в первый же день дал ему прозвище Головастик. Подобные клички среди солдат являются доказательством не ненависти, а скорее нежного отношения. Обычно, чтобы заполучить подобное прозвище, его нужно чем-нибудь заслужить.

Да, это были чудесные дни на вокзале в Самаре. Все улыбаются, все постепенно начинают смотреть на мир нормальными человеческими глазами. Лишь временами кто-нибудь взглядывает с таким выражением на лице, точно происходящее представлялось ему нереальным, как если бы он боялся, что этот прекрасный сон может кончиться в одно мгновение…

Чудеснее всего вечера у нашей печки. У нас обычная чугунная печурка, а ее труба просто выходит в дыру в крыше. Иногда она дымит, и по-настоящему тепло только поблизости к ней, и там от ее огня почти поджариваешься, – но в конце концов не все ли равно? Это все же на стоящая печь, а на улице все еще ощутимо холодно.

Хачек – истопник. Мы, все остальные, неподвижно глядим на жар топки и мечтаем. Время от времени кто-нибудь что-то рассказывает, но чаще мы молчим. Зейдлиц сидит молча. Бланк улыбается сам себе. Шнарренберг размышляет. Брюнн пытается насмешить. Под думает о своем хозяйстве…

– Ну, пошли спать, детки! – говорит он каждый вечер по-отечески.

Баварец задумчиво стоит у одного прилавка, на котором, кажется, выставлены все сокровища этого мира. Он безуспешно пытается что-то объяснить старой крестьянке. Протягивает ей левый кулак, постукивает по нему указательным пальцем правой руки. Подносит кулак к своему носу, сладострастно постанывает, ожесточенно чихает…

– Не панимаю… – беспомощно говорит крестьянка.

Подходит Под.

– Что ты хочешь сказать ей? – покровительственно спрашивает он.

– Я хочу нюхательного табаку, – говорит Баварец. – Табачку с топленым салом, «Бразилию», как говорят дома…

Под некоторое время размышляет, потом, словно его осенило, вытаскивает из кармана бумажку, свой знаменитый словарь.

– Сейчас, – говорит он гордо. – Секунду…

Он ищет и ищет. Гордость его постепенно испаряется. Бородатое лицо вытягивается.

– Черт, его тут нет! – говорит он вполголоса. И смывается.

Наконец, почти спустя три недели, нас отыскивает какой-то старший офицер. Он с бешенством бранит нашего «старшего», грозит ему расстрелом и поджариванием на раскаленной сковородке в аду. Мы предполагаем худшее – и это сбывается. На следующий день нами набивают пять вагонов, в тот же вечер одним эшелоном отправляют на восток. Мои протесты оказываются безрезультатными.

– Будь оно все проклято! – говорит Брюнн. Мы не воспринимаем происходящее слишком трагично. За эти три недели мы так окрепли, что снова поверили в себя. То, что мы получили отдых, примиряет нас. Разве в принципе не был каждый его день даром Небес?

Прежнее бытие в грохочущих вагонах возобновляется. Чередуются покупки, еда, сон. Земля освободилась от снега, деревья скоро распустятся. Под часами смотрит в окошко.

– У нас уже начали сев, – временами говорит он. Или: – Правильно ли Анна поменяла пашни?..

На станциях мы видим новые составы с беженцами, женщин и детей. Брюнн много ходит. Возвращаясь, иногда напевает под нос: «Не плачь, девчонка, о нем, не грусти, наждак возьми и слезки утри…»

– Где он все время пропадает? – спрашиваю я Пода.

Тот только ухмыляется:

– Во-первых, разве ты не заметил, что он совсем окреп? Во-вторых, на дворе весна. Но главное, в-третьих, он почуял запах бабы!

В Уфе, городе татар, выждав случай, когда конвой отвлекся, я купил себе русскую газету и быстрым шагом вернулся в вагон.

– Ребята, у меня добыча!

Мы сели тесным кружком. Я тихо, очень тихо читаю. Разумеется, в газете описываются громкие победы, но победы эти одержаны у городов и на реках, расположенных далеко от тех мест, которые мы помним по последним новостям с фронта. Да, вне всякого сомнения: наши части с осени заняли целые провинции!

С новым скученным бытием свыклись. Недавние посиделки у печки забыты.

– Разве я не говорил? – жестко произносит Зейдлиц и оскаливает зубы.

– Теперь Россию скоро разобьют, вот увидите! – восторженно восклицает Шнарренберг. – Весеннее наступление, и наши войска будут в Петербурге!

Я торжествую вместе с ним, пока не замираю от страха. «Разве Наполеон не был в Москве? – проносится у меня в голове. – И… и что?..»

Но я помалкиваю.

– Шнарренбергу хорошо говорить, – сказал на следующий день Брюнн. – Он профессиональный военный, война – его работа, и находится ли он здесь или на фронте, ему все равно – все это время он остается солдатом… А вот я электрик, Под крестьянин, а малыш Бланк ученик бакалейщика… Нет, мы ничего общего не имели с этим, так какое нам в принципе до всего этого дело? Разбейте свою собственную башку, если вы чем-то недовольны… Но нас отпустите домой, к нашим женам и детям, к нашей работе…

– Ты всегда только и думаешь о собственном «я»! – перебиваю я. – А нам отсюда не видна вся сложность взаимосвязей!

– Какое нам дело до взаимосвязей? – бросает одногодичник напротив, подходит к нашим нарам и продолжает: – И если действительно причина этой войны – жизненное пространство, конкуренция или черт знает что еще; если все миллиарды, которые сейчас выброшены на ветер, были бы с самого начала использованы, чтобы разрешить эти противоречия, дело бы тоже выгорело – и без убитых! А если бы мы что-то потеряли, что тогда? Тогда тоже выгорело бы, во всяком случае без траты денег и убитых…

Я молчу. Стоило ли мне говорить? Об идее и истории? И о том, что судьба одного ничего не значит, когда речь идет о судьбе целого народа? Нет, кто собственное «я» ставит выше общего, того не переубедят самые убедительные слова! Ибо кому это дано, тому дано, кому не дано, тому никак не внушить…

Проезд через Урал представляется нам самым коротким. Хотя и он длится трое суток, ни на секунду не кажется нам скучным. После каждого поворота открываются удивительные виды круч и отвесных пропастей. Нередко у нас возникает ощущение, что мы проезжаем мимо долин, в которых еще не ступала нога человека. Часами поезд пробирается сквозь отвесные скалы, которые стоят так близко, что можно коснуться их красноватого камня, если вытянуть руку из окошка.

В ночь перед Челябинском меня будит Под.

– Парочка решила сбежать, – говорит он тихо. – Слышишь?

Я прислушиваюсь. Под нашими нарами шепчутся и увязывают пожитки.

– Но это безумие, Под! – шепчу я в ответ. – Я не смогу их отговорить? Они с таким же успехом могут отправиться к ближайшему жандарму и попросить снова их арестовать, если собрались, не зная языка, с тремя булками хлеба и не больше чем пятьюдесятью копейками в кармане пересечь полсвета!

– Тебе не удастся отговорить их! – отвечает Под. – Кто вбил себе в голову что-нибудь подобное… Кстати, как знать, может, мы едем в какое-нибудь новое Тоцкое? Нет, пусть бегут! Если ты их удержишь, потом всю жизнь будешь выслушивать, что они давно уже были бы дома, если бы ты тогда…

Поезд, пыхтя, медленно взбирается по круче. Этого они ждут. С визгом отодвигается дверь. Почти беззвучно первый, немецкий пехотинец, спрыгивает в дымящийся снег. За ним следуют трое следующих – один саксонец и двое берлинцев.

– Закрой дверь, Под! – возбужденно говорю я.

Под осторожно задвигает ее.

– Часовой спит сном праведника, – говорит он. – Завтра за это он изобьет нас до полусмерти…

Я уже больше не засыпаю. «Вот они и на свободе!» – думаю я. На свободе… Вообще-то на диком Урале их не так-то просто поймать… И даже если… А может, две-три недели свободы стоят того, что за этим последует?

Утром поднимается дикий крик. Часовой ругается. Начальник эшелона бушует. Я многократно объясняю ему, будто мы спали, ничего не слышали. А спать нам разрешается, не так ли? Он это понимает. Между тем любой другой конвой давно гонял бы нас по вагону плетками, пока мы бы уже не лежали, – эти ничего подобного не делают.

Я все чаще мечтаю о девушках. Они почти всегда нагие, и вид их возбуждает меня до слабости. Чаще всего я лежу в бане, спрятавшись под скамейкой, или на пляже народных купален, укрывшись в кустах. Поначалу я стеснялся этих видений, презирал себя за столь разнузданные фантазии. Но вскоре понял, что это всего лишь воспоминания о Москве-реке, которые навещали меня, и проистекали они не из грязных помыслов, а были сопряженными впечатлениями подсознания.

По мере того как я крепну, эта величайшая двойственность всех пленных становится все мучительнее. Часто я грызу руки от позывов и бессилия. И иногда страстно жажду наступления ночи, как будто она принесет с собой самое лучшее в этой жизни… Постепенно я начинаю понимать кое-что, прежде мне непонятное: понимаю цыгана из нашего вагона, понимаю Брюнна… Новая опасность вырастает, новый соблазн… Существует лишь одно, что в секунды может заставить забыть наше убогое существование, – именно это! Еще мне помогают грезы… Еще! А если эти грезы однажды не станут удовлетворять?..

Нет, я хочу выстоять, не желаю потерять себя попусту! И не желаю свое первое, пламенное познание навсегда омрачить тягостными воспоминаниями. «Кто станет моей первой девушкой на родине?» – частенько думаю я. Боюсь за себя, ибо во мне будет ненасытный голод нежности… Но возможно, уже не смогу вынести и малейшую нежность, поскольку я ее уже больше не понимаю?.. Ибо в годы, в которые мне следовало получать и дарить ее, я видел лишь жестокость. Когда другие наслаждались первыми поцелуями, я от ужаса закусывал губы до крови. Когда другие обнимали своих первых девушек, я был вынужден утешать умирающих…

За Уралом начинается бесконечность Сибири. В эти весенние дни перед глазами предстает намного больше приятного для человеческого глаза, чем мы ожидали. Мы едем через сплошные леса красных рододендронов, поля тюльпанов, снежных нарциссов, розовых гвоздик. Временами ветер приносит в наш вагон волну тяжелых ароматов, временами наш взгляд приковывают влажные пятна крупных эдельвейсов и странных, необычных орхидей…

– Это Сибирь? – спрашивает Под.

– Здесь и эдельвейсы? – удивляется Баварец.

– Да, весной на шесть недель! – спокойно говорит Зейдлиц.

В Омске неподалеку от города я вижу крепость, место ссылки Достоевского. И вдруг вспоминаю некоторые детали «Записок из Мертвого дома». Разве тогда она не потрясла, как ни одна книга в моей жизни? Разве она долго не сопровождала мои ночи тяжелыми снами и кошмарами? Разве я тогда не думал, что в таком аду ни один человек нашего времени не сможет прожить и месяца, чтобы не сойти с ума?

«Мы переносили это шесть месяцев, – спокойно думаю я. – И если бы это был лишь знаменитый Мертвый дом Достоевского, никого бы из нас не увидели плачущими… Что эта крепость по сравнению с Тоцким?» Я вспоминаю, оживляю перед моим внутренним взором пару дней из «Записок» и пару часов в норе Тоцкого… Нет, боже мой, спокойно! Это было бы раем для нас, обитателей Тоцкого…

Три недели проходят без изменений. Трам-там-там, трам-там… Нас хотят загнать на край света? Поля, степи, леса, опять степи. Омск, Николаевск, Тайга, Ачинск, Красноярск, Канск проплывают мимо. Могучие реки, бескрайние пустыни.

– Детки, – удивленно восклицает Брюнн, – да у этой страны нет конца!

Наконец мы останавливаемся в Иркутске.

– Приготовиться к маршу!

Мы, несмотря на все ожидания, поражены. Значит, здесь нам предстоит жить дальше? На вокзале приливы и отливы пестрой толпы. Солдаты со своими старенькими матерями стоят коленопреклоненно перед святыми иконами и ставят перед ними большие свечи на свою радость и горе. Молодые женщины в цветастых юбках и коротких шубах идут с ними к вагонам, чтобы в последний раз с причитаниями поцеловаться.

– У них все еще достаточно мужчин! – говорит Шнарренберг. – Просто не верится! При таких-то потерях!..

Лагерь военнопленных располагается за городом. Благодаря отдыху и покупкам мы настолько окрепли, что можем совершить пеший переход без труда. Один из наполовину пустых каменных бараков предназначен для нашей остановки. Впервые нас отделяют от австрийцев, дают нам помещение, в котором размещают только немцев. Напротив нас нары «интеллигенции» – одногодичников, учителей, банковских служащих, коммерсантов, есть даже один профессор. Без представления их видно по тому, как они обращаются друг к другу на «вы», от чего мы отвыкли.

В первый же час я узнаю, что поблизости есть офицерский лагерь. Будто там неплохо, во всяком случае, лучше, нежели здесь… Перейти туда? Мгновение я колеблюсь. Нет, говорю я себе потом, здесь у меня товарищи, друзья, испытанные тяжелыми временами, там же всё будет для меня незнакомым… И найду ли я там такие верные сердца? Цивилизация не всегда самоценна. Нет, я не желаю все начинать сначала! Что есть, то есть…

Шнарренберг и здесь по приказу германского старшего по лагерю назначается комендантом барака. Первый его приказ касается полного истребления крыс. О, это весьма необходимо, даже в Тоцком эти мерзкие твари не шмыгали так беззастенчиво по ногам, как в этом лагере. Хотя в настоящее время тут не более двух-трех умерших в день.

Организация Шнарренбергом уничтожения крыс образцовая. Достаточно воды, на этом основан план. Между камнями пола зияют бесчисленные дыры. У половины этих нор он ставит людей, вооруженных тяжелыми дубинами, у другой половины – с ведрами воды.

– Лей! – раздается команда.

Булькая и клохча, поток устремляется внутрь. Ведра следуют одно за другим.

Внимание! Раздается бульканье, всхлипывание, звуки лопающихся пузырей. Из свободных дыр показываются злые, острые, мокрые головы. Одна, пять, десять, двадцать, пятьдесят тварей выскакивают из нор, град ударов обрушивается на них. Уже сотни расплющенных тварей валяются на поле битвы.

– Воды, воды, лейте все время!

Последних вымывает из дыр, и их мерзкие тела плавают в лужах. Сам я бастую. Нет, я не в состоянии бить, на этот раз нет… Закрученные крысиные хвосты еще со времен Тоцкого вызывают у меня такое омерзение, что я не могу на них глядеть.

В тот же вечер, освободившиеся и возбужденные, мы сидим на наших нарах.

– Да, для меня это дело привычное, – говорит Артист, перед которым самая большая груда трофеев. – В цирке ли, в балагане – крысы наши постоянные спутники. Поэтому подобная великая битва для нас одно удовольствие…

Я смотрю на него и улыбаюсь. Мне все время кажется, что форма – не то, что должно было бы быть на нем надето, часто я представляю на голове у него тюрбан, он одет в широкие шальвары или какое-либо иное экзотическое платье.

– Расскажи нам что-нибудь о своей жизни, Хачек! – прошу я его.

– О моей жизни? – смеется он. – Да рассказу не будет конца, дай мне только волю… Я поработал во всем мире, у Гаррафани, Гагенбека, Буша, Ренца… Разумеется, нередко просто на ярмарках… В конце концов у меня выдался плохой год. Некоторое время я работал с мадам Элиндой, не знавшей равных знаменитостью. Был добротный дивертисмент, отличное внешнее оформление, превосходные наряды. Но несмотря на это, приносило предприятие не много… После нее я пошел во всемирно знаменитый театр собак профессора Джексона, одних жилых вагончиков для них метра три… Некоторое время я носил рекламные щиты и был пластическим комиком, главным образом благодаря моей потешной внешности. Когда меня замели в солдатчину, я как раз был на вершине успеха, присоединился с моим отличным приятелем Клпшнпггом к первоклассной труппе воздушных акробатов… Тут я работал свой номер с одной гуттаперчевой дамой. Бог мой, это было нечто! Мы собирались по его завершении пожениться, прежде нужно было… ну, вы понимаете, что я имею в виду… Сначала дело, все работе, вот как это у нас называется. А потом уж удовольствия! Ну, дьявол их забери, явились пруссаки, и все у нас пошло псу под хвост…

Он долго молчит, мрачно глядя перед собой, затем вдруг хватает свой мундир, вынимает маленький пакетик, тщательно обернутый бумагой. Бережно развертывает его, подносит к крючковатому носу, глубоко вдыхает.

– Это ее носовой платок! – мечтательно говорит он. – Он немного сохранил запах ее кожи… Хотите понюхать?

Он опасливо передает платок. Восемь огрубелых рук бережно поглаживают шуршащий батист. Восемь топорных носов сладострастно вдыхают аромат, который давно уже улетучился…

Комендант этого лагеря кажется порядочным человеком. Проезжая верхом по лагерю, он по-военному отвечает на наши приветствия. Это уже много, ибо большинство русских офицеров лишь коротким движением прикладываются к фуражкам, что является скорее выражением их пренебрежения и божественной недостижимости, нежели ответом на приветствие. Вопрос заключается и в том, что эти люди еще не усвоили, что означает в принципе быть офицером, еще не понимают, что ношение формы, независимо от национальности, обязывает отвечать на приветствия. Но нам ничего не остается, нас накажут, если мы не станем этого делать.

В остальном и здесь как везде. Корректное отношение коменданта без всяких слов побуждает солдат подражать ему. Я вижу, как часовые улыбаются мне, даже перебрасываются со мной парой слов, когда я прохожу мимо них. Злоупотребления властью случаются редко, жестокостей почти не бывает.

Наш конвой почти полностью состоит из пожилых крестьян с окладистыми бородами и священников с водянисто-голубыми детскими глазами, которые воспринимают войну как несчастье, пока их не натравили – в качестве наказания германских варваров, поджигателей мировой войны, пока их не заразили. После пары фраз узнаешь, кто читает газеты, а кто читать не умеет вообще. «Вы, гунны, одни виноваты во всей войне», – говорят одни. «Вы не виноваты, как и мы, в этом так же мало вашей вины, как и нашей!» – говорят другие.

Хотя мы и не верим, что и этот комендант, как общепринято в этой стране, половину денег на наше содержание кладет себе в карман, все же не можем объяснить причин нашего плохого питания. И это в стране, где жареную курицу можно купить за полмарки?

– Почему Германия не позаботится об этом? – угрюмо спрашивает Брюнн.

– Думаете, им кто-то рассказывает, сколько нам здесь дают? – в ответ спрашиваю я. – Того, что нам полагается, вероятно, вполне хватало бы, но часть средств оседает минимум в шести – восьми карманах, и такое представить и понять в Германии никто не в состоянии!

В результате мы все чаще и чаще разговариваем о еде. Тут солирует Головастик, в этом качестве схожий с Подбельски. Часами они могут рассуждать о достоинствах мучных блюд, о запеканках и лапше, клецках и копченостях.

– Ах, да это все не то! – говорит Брюнн. – Если бы была возможность, я бы вам как-нибудь приготовил фрикадельки по-кенигсбергски! – быстро продолжает он. – Свинина и мясо бычка, сначала с задней ноги, потом кусок хвоста с сардельками или сельдью прокручиваю через мясорубку, перемешиваю с хлебом, яйцами, добавляю соль, перец и пережаренный лук…

Он говорит и говорит не переставая. В конце концов Под угрожающе стукнул кулаком по нарам.

– Если ты сейчас не заткнешься, – сердито сказал он, – я из тебя самого понаделаю тефтелей, проклятый живодер!

Сегодня я слышал, будто у офицеров в соседнем лагере гораздо хуже, чем у нас. Им не выдают содержания уже два месяца, в начале третьего выдали квитанцию на причитающуюся сумму и при этом сказали: распишитесь, что все сполна получили, тогда вам выдадут 75 % от нее! Когда они отказались, им не выдали ничего и за третий месяц. Что, в конце концов, поделаешь, если должен содержать себя на свои деньги, а ничего не получаешь? «Хорошо, мы согласны!» – наконец вырвали у них голодом. Пару дней назад они должны были получить свои деньги, но теперь расписка всего содержания была уже за 50 %…

Маленький продувной егерь с соседних нар ежедневно в качестве подсобного рабочего на пару часов ходит в квартиры русских офицеров. Почти всегда, когда возвращается, он до мельчайшей подробности рассказывает товарищам обо всем, что видел. Он говорит с чувством благоговейного удивления, что на этой земле есть еще и такая жизнь.

– И они едят за столом, накрытым белой скатертью? – спрашивает один банковский служащий.

– Конечно, – говорит егерь.

– А потом он удобно устраивается в кресле и курит толстенную сигару, да? – продолжает выспрашивать учитель.

– Конечно, – продолжает егерь. – И с золотым ободком! А потом кофе…

– Кофе? Самый настоящий кофе?! – восклицают трое-четверо.

– Разумеется, в чашках. Правда, маленьких.

– Ага! – говорит банковский служащий. – Кофейные чашечки, знаю… Тончайшего фарфора, верно?

– Да, – хвастает егерь, – такие тонкие, что я их едва мог взять в руки! От запаха у меня просто голова кругом…

Все погружаются в мечты…

Этот егерь, его зовут Клоп, нередко приносит с работы пакет со жратвой. То ли ее ему дают эти русские парни, то ли он ее тибрит? Впрочем, никто не видел, чтобы он с кем-нибудь делился. Нет, он сжирает все, даже если жратвы слишком много, в одиночку, но, поскольку его ослабевший желудок не в состоянии переваривать жирную еду, через короткое время он все извергает обратно. И каждый вечер одна и та же картина: он пожирает, как волк, и отрыгивает, как пеликан…

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.