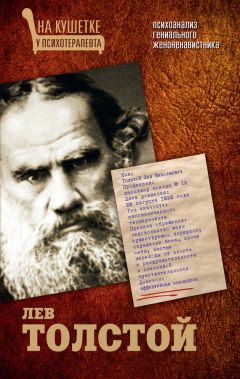

Текст книги "Лев Толстой. Психоанализ гениального женоненавистника"

Автор книги: Мария Баганова

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 7 (всего у книги 13 страниц)

Вишневая наливка определенно усилила ее природную говорливость. В таком состоянии супруга Льва Николаевич могла сообщить мне массу всего интересного, но после наверняка бы раскаялась. Да и с моей стороны было бы неэтично пользоваться ее состоянием, поэтому я решил перевести разговор на какую-нибудь другую тему.

Откровения графини снова заставили меня вспомнить лекции профессора Ганнушкина и все то, что этот необыкновенный ученый и врач говорил о патологических характерах и в частности – эпилептоидах. Злобная, агрессивная атмосфера в имении графа Толстого служила еще одним доказательством его принадлежности именно к этому типу. «Обыкновенно подобного рода психопаты очень нетерпеливы, крайне нетерпимы к мнению окружающих и совершенно не выносят противоречий, – писал профессор Ганнушкин. – Если к этому прибавить большое себялюбие и эгоизм, чрезвычайную требовательность и нежелание считаться с чьими бы то ни было интересами, кроме своих собственных, то станет понятно, что поводов для столкновений с окружающими у эпилептоидов всегда много».

– Лев Николаевич умирает? – внезапно напрямик спросила графиня.

Увы, я не исключал подобный вариант и даже готовился к нему.

– Воспаление легких в его возрасте – штука тяжелая, – уклончиво ответил я. – К сожалению, летальный исход возможен и более чем вероятен… Но надежда еще есть.

Я боялся, что она вновь расплачется, но она выслушала новость спокойно.

– Поэтому так и обидно, что они меня к нему не пускают… – проронила она.

Повисла пауза, несколько минут мы оба молчали, мелкими глоточками смаковали приторную наливку. Бледные щеки Софьи Андреевны слегка порозовели.

– Левочка боится смерти, – снова заговорила графиня. – Он сам не раз признавался. Это было в конце шестидесятых, он писал мне из Арзамаса, куда отправился для покупки нового имения. Он ночевал в какой-то гостинице, в грязном номере, и внезапно с Левочкой сделалось что-то необыкновенное. Было часа два ночи; он устал, ему страшно хотелось спать. Но болен он не был. И вдруг на него напала тоска, страх и ужас смерти такие сильные, каких Левочка никогда не испытывал. Потом подобное повторялось, и Левочка называл это «арзамасской тоской».

Однажды в Ясной Поляне во время обеда за столом находились несколько гостей и друзей. Среди них был наш замечательный Тургенев. Он так весел был в тот день! Много рассказывал и мимически копировал не только людей, но и предметы с необыкновенным искусством; так, например, изображал курицу в супе, подсовывая одну руку под другую, – она скопировала замысловатую позу, – потом представлял охотничью собаку в раздумье… Тогда нас было тринадцать за столом и, наверное, поэтому заговорили о смерти. «Кто боится смерти, пусть поднимет руку», – сказал Тургенев и поднял свою. Он посмотрел вокруг себя. Только его большая прекрасная рука была поднята. За столом сидели мои дети и их кузены и кузины – целая компания девушек и юношей моложе двадцати лет. Разве в этом возрасте боятся смерти? – Она слегка улыбнулась, вспоминая. – А я была чем-то занята, руки тоже не подняла. «По всему видно, что я один», – грустно сказал Тургенев. Тогда Лев Николаевич поднял руку: «Я тоже, – сказал он, – боюсь смерти». Хотя, возможно, он хотел поддержать друга… Это было до их ссоры. Но где же Таня?

– А потом они поссорились? – быстро спросил я.

– Да, и даже чуть не стрелялись. – Софья Андреевна на минуту отвлеклась от личных проблем, и это было весьма кстати. – Я уверена, виной всему его несчастная любовь к той женщине. Лев Николаевич считал, что он утратил достоинство. Помню, как он был расстроен, когда на каком-то празднестве Тургенев, увлекшись общим бесшабашным весельем собравшейся молодежи, к удивлению всех, протанцевал в зале парижский канкан. Ему было за него стыдно…

– Под той женщиной Вы разумеете мадемуазель Виардо?

– Да, ее… Ах, как Левочка ее не любил! – Софья Андреевна поджала губы. – Тогда у нас в гостях Тургенев с удовольствием рассказывал про только что купленную им виллу Буживаль около Парижа, – она мечтательно вздохнула, – про ее удобства и устройство, говоря: мы выстроили прелестную оранжерею, которая стоила десять тысяч франков, мы отделали то-то и то-то, разумея под словом «мы» семейство Виардо и самого себя. А Левочка очень злился!

За вечерним чаем Иван Сергеевич рассказывал, как он в Баден-Бадене играл лешего в домашнем спектакле у мадемуазель Виардо и как некоторые из зрителей смотрели на него с недоумением. А мы знали, что он сам написал пьесу, вроде оперетки, для этого спектакля, и знали, что русские за границей, да и в России, были недовольны, что он исполнял шутовскую роль для забавы мадемуазель Виардо, и нам всем сделалось неловко. В своем рассказе он точно старался оправдаться…

– А вы как относились к его роману? – поинтересовался я, прекрасно понимая, что самым наглейшим образом лезу не в свои дела.

– Тургенев всерьез нас уверял, что Полина – колдунья. – Софья Андреевна развела руками. – Он порой пытался от нее сбежать, влюблялся, но если женщина отвечала ему взаимностью – тут же убегал, бросал ее. Так он и Машу обидел…

– Машу?

– Марию Николаевну, Левочкину сестру, ту, что теперь в Шамордино. К ней Левочка ездил… Ну почему он там не остался?! – Лицо ее горестно исказилось.

– Вы рассказывали про Тургенева, – напомнил я. Роман знаменитого писателя в стиле Захер-Мазоха не оставлял меня равнодушным, и в то же время эта тема напрямую не касалась внутрисемейных отношений Толстых.

– Ах да… Это из-за него Маша ушла от мужа, – продолжила Софья Андреевна. – Хотя ее муж был невозможен. Он изменял ей даже с домашними кормилицами, горничными… – Она понизила голос и прошептала: – На чердаке в Покровском найдены были скелетцы, один-два новорожденных. Не знаю, сколько бы она еще терпела, а тут решилась! Но Тургенев, узнав, что Маша свободна, тут же уехал к своей Полине… Лева был очень сердит, даже называл его дрянью. А сплетничали, что это он с нее написал свою Анну Каренину…

– Боже мой! Об этом я и не слышал… Простите, это не мое дело…

– Да какое уж тут. Сама ведь разоткровенничалась. Но пойдемте все же навстречу Тане.

– Софья Андреевна, – признался я, – дело в том, что я беспокоюсь не только за Ваше здоровье, тут в Астапово сейчас полно газетчиков, они высматривают из-за забора, делают фотографические снимки.

– Уже темно! – возразила она. – Не получится сделать снимок.

– А фосфорная вспышка на что? – напомнил я.

– Ну коли так… – согласилась она. – Пусть! Подождем еще. Но вы знаете, про Анну – не правда. Или не совсем правда. Думаю, тут другое: у нас в Ясенках случилась драматическая история. У соседа нашего Бибикова была экономка… Он жил с ней как с гражданской женой. Ее даже тоже звали Анной… Анной Степановной. Она ревновала к Бибикову всех гувернанток. Наконец, к последней она так ревновала, что он рассердился и поссорился с ней, следствием чего было то, что Анна Степановна уехала от него в Тулу совсем. Три дня она пропадала; наконец в Ясенках, на третий день, к вечеру явилась на станцию с узелочком. Тут она дала ямщику письмо к Бибикову, просила его свезти и дала ему рубль. Письма Бибиков не принял, а когда ямщик вернулся опять на станцию, он узнал, что Анна Степановна бросилась под вагоны и ее раздавил поезд до смерти. Конечно, она это сделала нарочно. Приезжали следователи и прочие и письмо это читали. В письме было написано: «Вы мой убийца; будьте счастливы с ней, если убийцы могут быть счастливы. Если хотите меня видеть, вы можете увидать мое тело на рельсах в Ясенках…» Левочка ездил смотреть, как ее анатомировали. Он видел ее с обнаженным черепом, всю раздетую и разрезанную… Впечатление было ужасное и запало ему глубоко.

Перебивать старую графиню я не стал, но не мог не задуматься, зачем великий писатель ездил смотреть на вскрытие знакомой ему женщины? Следует ли отнести это на счет сладострастного увлечения расчлененным телом и выставляемыми на всеобщее обозрение трупами? Я вспомнил все описания женского пола, слышанные мною от Льва Николаевича лично, вычитанные в его дневниках и романах. Все эти «припомаженные волосы», «изуродованные слабые члены», нескрываемая гадливость. Не кроется ли за этим самая настоящая ненависть к женщинам?

– Ужасная история! – сказал я вслух.

– Да… Хорошо, что Мария Николаевна после всех своих трагедий осела в Шамордино. Как жаль, что Левочка у нее не остался! Это все Саша, злая! Она грубит мне… – снова принялась жаловаться Софья Андреевна. – Она даже может плюнуть в меня! И какое страшное и злое у ней бывает при этом лицо. Но как они меня мучают! – Она приготовилась вновь заплакать.

– Но вы начали рассказывать про то, как Лев Николаевич и Иван Сергеевич стрелялись… – напомнил я.

– Нет! Нет, слава Богу, не стрелялись! – отмахнулась она. – Дуэли не было… Дело в том, что у Ивана Сергеевича была дочь от какой-то его любовницы. Говорят, раскрасавица была – но из мещан. Потому мать не разрешила ему жениться, но девочку воспитывала… Не бросила. Когда ребенку было восемь лет, та женщина… Виардо предложила ему взять ее под свою опеку и воспитать благородной девицей. Иван Сергеевич даже сменил ей имя, была Пелагея, стала – Полинет. Но Виардо поиграла ею, а потом отдала в пансион. Девочке нанимали гувернанток… Левочке страшно не нравилось, как Иван Сергеевич воспитывал бедняжку. Иван Сергеевич хвастался, что английская гувернантка велит, чтобы его дочь забирала на руки худую одежду бедняков и, собственноручно вычинив оную, возвращала по принадлежности. А Левочка нашел, что разряженная девушка, держащая на коленях грязные и зловонные лохмотья, играет неискреннюю, театральную сцену. Тургенев очень вспылил… Он оскорбил Левочку, а Левочка ответил ему вызовом на дуэль. Фетушке насилу удалось их помирить как-то.

– Кому? Простите…

– Фетушке милому… Фету… Шеншину… – Голос ее изменился, стал ласковым, нежным. – Дуэль не состоялась, к счастью. Но что-то слишком много я сплетничаю.

– О нет! Вы очень интересно рассказываете! А что потом стало с той девочкой?

– Потом вроде бы она вышла замуж, дети были… но муж ее обанкротился, и они расстались. Полинет с детьми уехала в Швейцарию. Иван Сергеевич сначала ей помогал, но потом она жила своим трудом: он свое имение и вообще все завещал той женщине. Дочка не получила ни копейки. А хорошо ли это? Хорошо ли вот так обкрадывать своих детей? Вот, Левочка тоже все хочет отказаться от прав на свои произведения. А вернее все передать Черткову! Чтобы кто угодно, а именно Чертков, издавал и наживался – только не его дети. И считает это добром! А правильно ли это! – Она снова начала сердиться. – Я веду хозяйство – не он. Я занимаюсь изданиями… Я экономлю… А он переживает, что будет с его детьми, если они получат большие деньги. А если не получат – что будет?! Вот сейчас ушел, а нам его найти, поезд нанять – оно же не даром! Но об этом он никогда не думал! – Софья Андреевна разрыдалась. – Он считал, что собственность – зло, и хотел это зло переложить на меня. А сам остаться чистеньким!

В этот момент я увидел направлявшуюся к сторожке Татьяну Львовну. Она с беспокойством посмотрела на мать, утиравшую слезы.

– Таня! – воскликнула Софья Андреевна. – Можно мне к нему?

– Нет, мама, нельзя, – строго ответила Татьяна Львовна.

– Ксантиппа… Ксантиппа… – забормотала Софья Андреевна. – Я для них Ксантиппа…

Она снова и снова повторяла имя супруги великого греческого философа, ставшее синонимом сварливой злой жены.

– Мама, успокойся!

– Да ты ведь тоже меня такой считаешь! Только ты добрее… Все меня осуждают, не его! Он для всех чуть ли не святой – хоть и отлученный. А знали бы, каково это с отлученным жить… Но обвинят меня! Ксантиппой назовут!

Мы коротко переговорили с Татьяной Львовной, она рассказала мне, где стоит спальный вагон, в котором разместилось их семейство, и я предложил тихо выйти из задней калитки и пройти через соседский двор, дабы миновать вездесущих пронырливых газетчиков, наводнивших Астапово. Благо идти было недалеко.

План мой сработал: нас не заметили. Миновав облетевший уже грушевый сад, мы неторопливо пошли в сторону железнодорожных путей. По дороге Софья Андреевна молчала, думая о чем-то о своем. Уже у самого вагона мы все же столкнулись с докучливой парочкой: долговязым писакой и фотографом с фотокамерой на треноге. Софья Андреевна опустила низко голову, а Татьяна Львовна просто закрыла лицо рукой.

Мы поднялись в вагон, Татьяна Львовна принялась готовить матери чай на спиртовке, а я дал графине успокоительное. Она, не противясь, выпила лекарство. Софья Андреевна казалась очень грустной и задумчивой.

– Постарайтесь поспать и отдохнуть, – посоветовал я.

– Не могу… воспоминания мешают. Вы извините меня, что я так много болтаю? Меня многие в этом упрекают.

Я заверил ее, что беседовать с ней мне в удовольствие. Слова мои, по-видимому, были ей приятны.

– Знаете… Все говорили, что в молодости я была очень хороша, – улыбнулась Софья Андреевна. – Мои сестры тоже. Мы все получили безукоризненное воспитание, хотя и домашнее. Я подвергалась экзамену и была удостоена диплома, дающего право домашней учительницы. Я пыталась писать повести и обнаруживала способность к живописи.

Дед наш и отец Льва Николаевича были соседи по имению и дружны. Семьи наши постоянно виделись, и потому мать моя со Львом Николаевичем в детстве была на «ты». Он ездил к нам, еще бывши офицером. Мать моя была дружна очень с Марией Николаевной, сестрой Льва Николаевича, и у Марии Николаевны я, бывши ребенком, видала часто Левочку. Он тогда постоянно бывал в нашем доме. В Покровское он ходил к нам почти всегда пешком, а это двенадцать верст. Мы делали с ним большие прогулки. Он очень вникал в нашу жизнь и стал нам близким человеком. Мы думали, что он интересовался нашей старшей сестрой, и отец мой был в этом вполне уверен до самой той минуты, когда Лев Николаевич попросил у него моей руки. Это было в 1862 году. Тогда разыгралась сцена, подобная той, которая описана в «Анне Карениной», когда Левин пишет на столе свое объяснение в любви одними только начальными буквами, и Кити сразу угадывает его. И до сих пор еще, – заметила графиня с улыбкой, из которой можно было видеть, что одно только воспоминание об этом доставляло ей искреннее удовольствие, – я не могу понять, как я разобрала тогда эти буквы. Должно быть, правда, что одинаково настроенные души дают один и тот же тон, подобно одинаково настроенным струнам.

Фразы, которыми мы обменялись и которые были написаны одними начальными буквами, были следующие: «В В. с. с. л. в. н. м. и н. В. с. Л; р. е. В. с Т.».

Это означало: «В Вашем семействе существует ложный взгляд на меня и на Вашу сестру Лизу; разрушьте его Вы с Танечкой». Я отгадала эту фразу и дала утвердительный знак.

Тогда он написал еще: «В. м. и п. с. с. ж. н. н. м. м. с. и н. с.».

Что означало: «Ваша молодость и потребность счастья слишком живо напоминают нынче мне мою старость и невозможность счастья». Ему было 34 года, мне – семнадцать.

– Вы были счастливы!

– Недолго. – Она помрачнела. – Он разрушил все сам еще перед свадьбой. Уже сделав предложение и получив согласие, он дал мне прочесть свои дневники холостой жизни. В них было все подробно описано: карточные долги, пьяные гулянки, цыганка, с которой ее жених намеревался жить вместе, девки, к которым ездил с друзьями… Подробно все так описывал: когда сколько денег проиграл, сколько своих, сколько Николинькиных… Как после этого напился и – пьяный – поехал к продажной женщине и… спал с ней, – произнесла она с отвращением. – И сколько их было – этих непотребных женщин! И он к ним ездил, а после переживал, что это дурно и мерзость! – Софья Андреевна всхлипнула. – Вы знаете, что у него был сын от крепостной Аксиньи? Он потом работал у нас кучером, спился…

– Мама, стоит ли рассказывать об этом?! – вступила в разговор Татьяна Львовна.

Быстро и опасливо оглянувшись на нее, Софья Андреевна продолжила шепотом:

– Эта Аксинья была беременна как раз тогда, когда Левочка ухаживал за мной. Он делал мне предложение, а в дневнике писал, как хороша Аксинья! Спустя несколько месяцев после нашей свадьбы эта женщина вместе с другими была прислана в наш дом мыть полы. Я ее видела: просто баба, толстая, белая – ужасно. Я смотрела на нее и думала, что вот на стене кинжал, ружья… Схватить и или себя… или ее… Один удар – легко. Я была как сумасшедшая… – Она обхватила голову руками и заохала.

Я молча ждал продолжения.

– Перед свадьбой мать твердила мне, что у всех мужчин в возрасте Льва Николаевича есть прошлое, просто большинство женихов не посвящают невест в эти подробности. А он решил вот так… Зачем? Под венец я шла в слезах, а он писал в своем дневнике: «Неимоверное счастье… Не может быть, чтобы это все кончилось только жизнью». Я знаю! Я прочла! Я плакала, а ему – счастье… Потом каждый раз, как он целовал меня, а я думала: «Не в первый раз ему увлекаться». Я тоже увлекалась, но воображением, а он – женщинами, живыми, хорошенькими…

Татьяна Львовна поставила перед нами чай и села рядом.

– И дальше все пошло не так, – откровенничала Софья Андреевна. – Мы все время ссорились, даже во время медового месяца. А он словно коллекционировал все наши ссоры. Словно нарочно – все записывал. «Последний раздор оставил маленькие следы (незаметные) или, может быть, время. Каждый такой раздор, как ни ничтожен, – есть надрыв любви. Минутное чувство увлечения, досады, самолюбия, гордости – пройдет, а хоть маленький надрез останется навсегда и в лучшем, что есть на свете, – в любви. Мне так хорошо, так хорошо, так ее люблю!» И всегда во всех наших ссорах была виновата я, только я… Он все сожалел об утраченной своей свободе и называл себя рабом… Он писал тогда «Войну и мир», помните, как там?

Я не смог сообразить, о каком именно отрывке идет речь.

– Я все это переписывала и не раз, не два… Много-много раз. Потому помню наизусть. И вот это тоже. – Уставив взгляд в пол, она принялась цитировать: – «Никогда, никогда не женись, мой друг! Вот тебе мой совет: не женись до тех пор, пока ты не скажешь себе, что ты сделал все, что мог, и до тех пор, пока ты не перестанешь любить ту женщину, какую ты выбрал, пока ты не увидишь ее ясно, а то ты ошибешься жестоко и непоправимо. Женись стариком, никуда не годным… А то пропадет все, что в тебе есть хорошего и высокого. Все истратится по мелочам. Да, да, да! Не смотри на меня с таким удивлением. Ежели ты ждешь от себя чего-нибудь впереди, то на каждом шагу ты будешь чувствовать, что для тебя все кончено, все закрыто, кроме гостиной, где ты будешь стоять на одной доске с придворным лакеем и идиотом… Да что… Моя жена – прекрасная женщина. Это одна из тех редких женщин, с которою можно быть покойным за свою честь. Но, боже мой… чего бы я не дал теперь, чтобы не быть женатым!»

Софья Андреевна сидела, сгорбившись, наклонясь вперед, и тихонько раскачивалась из стороны в сторону. Татьяна Львовна наблюдала за ней с испугом, словно опасалась истерического припадка, но он сейчас вряд ли мог произойти: пожилая женщина слишком устала.

– Ни он, ни я не понимали, откуда бралось наше озлобление друг к другу, то страшное напряжение взаимной ненависти друг к другу, что становилось чем-то страшным, а потом у Левочки вдруг сменялось напряженной животной страстностью… Он мог наговорить мне много самых жестоких слов, и я не молчала в ответ, а потом вдруг он замолкал и… взгляды, улыбки, поцелуи, объятья… Но примирения не происходило, потом он снова становился жестоким, грубым, а я упрекала его в жестокости и эгоизме.

Я остолбенел. Графиня только что дала яркое описание садистической сексуальности, при этом сама не сознавая смысла своих слов. Очевидно, она не понимала, в чем причина их постоянных ссор, считая их обычным делом супругов.

Я мог примерно дорисовать полную картину, вспоминая описания супружеской жизни героев произведений писателя: разочарования в супружеской жизни Левина, у которого ссоры служили и причиной разочарования и причиной «очарования» – то есть возбуждения Libido. Все это давало мне основание говорить о садистических наклонностях в сексуальной жизни Толстого.

– Мама, наверное, не стоит об этом! – запереживала Татьяна Львовна, но остановить старую графиню было невозможно.

– А он все упрекал меня за холодность, – упрямо продолжила она. – Однажды ночью у него даже случилась галлюцинация: почудилось, что в объятиях у него не я, живая, а фарфоровая куколка, и даже край рубашечки отбит. Он рассказал мне об этом, напугал… – Она потупилась. – Вы ведь врач, вы поймете: у него играла большую роль физическая сторона любви. Это ужасно – у меня никакой, напротив.

Явно смущенная Татьяна Львовна снова вмешалась:

– Мама, перестань, пожалуйста!

– Стоит! – с отчаянием в голосе возразила графиня. – Все равно все напишут и будут обсуждать! Мы шли – ты видела? Видела, сколько там газетчиков? Скажите, сударь, бывало ли на вашей станции прежде столько народу? Припоминаете?

Я признался, что не могу припомнить такого столпотворения.

– Вот видите… – вздохнула графиня.

Дочь выложила на стол кой-какую снедь. Софья Андреевна, уже почти успокоившись под действием лекарства, начала осторожно прихлебывать чай, дуя на него, чтобы не обжечься. Очень скоро глаза у нее стали слипаться, и Татьяна Львовна отвела мать в соседнее купе, чтобы помочь лечь. Мою помощь она отвергла, и я остался торопливо допивать чай.

– Простите нас, – сказала женщина, вернувшись, – простите маму… Она привыкла к тому, что ее обвиняют, привыкла оправдываться, вот и докучает посторонним людям нашими семейными проблемами[4]4

Поведение Софьи Андреевны может показаться странным, но к 1910 году ее нервная система была истощена, графиня страдала от одиночества в собственном доме и действительно была склонна изливать душу первому встречному.

[Закрыть].

– Не стоит извинений, – заверил ее я, – беседа с Софьей Андреевной была весьма содержательна.

– Чем же, позвольте спросить? Сплетнями?

– Но я же врач! – напомнил я. – Помимо телесных недугов меня всегда интересовали и недуги душевные.

– Ах, так вот вы почему! – Я на минуту испугался, что Татьяна Львовна рассердится, но лицо ее выразило лишь бесконечную усталость. – Сумасшедшими интересуетесь… Отца тоже очень интересуют сумасшедшие. При любой возможности он их внимательно наблюдает.

– Но я вовсе не считаю Вашу мать сумасшедшей… Безусловно, нервы у нее не в порядке, но рассуждает она вполне здраво.

– Нет, она больна. Даже профессор Россолимо это подтвердил. Только летом он нашел у нее симптомы тяжелой истерии, депрессии и маниакального состояния.

– Это не есть безумие, – возразил я.

– Папа говорит, что безумие – это эгоизм, доведенный до своего предела, – объявила Татьяна Львовна.

– Очень тонкое наблюдение!

– Если говорить о маме, – продолжила Татьяна Львона, – то ее психические ненормальности выражаются именно в этой форме. Если раньше она готова была беззаветно всю себя отдать другим, теперь она сделалась жертвой болезненной мнительности: что говорят, что станут говорить о ней? Но у нее есть некоторые основания опасаться этого, так как в Ясной поселились дурные люди, притворно жалевшие папу за то, что ему приходилось от нее переносить. Доктор Россолимо сказал, что зачатки нервозности, которые можно было проследить в ней с юности, развились теперь до того, что перешли в душевную болезнь. Временами она теряет всякую власть над собой. Все это чрезвычайно тяжело для отца. Он не может больше работать, страдает бессонницей, стал больше болеть… Мама понимает свою вину, а исправиться не может. Вот она и стала оправдываться по всякому поводу и перед первыми попавшимися людьми, даже перед такими, которые и не помышляли ее в чем-либо обвинять. И я вслед за ней.

– Ваши родители часто ссорились? – решился я.

Она задумчиво кивнула.

– Да. Я вспоминаю довольно много ссор между отцом и матерью, но совершенно не могу припомнить их причин. Я не знаю, быть может, отец был недоволен чем-нибудь, что сказала мать, быть может, просто рассердился он на нее, чтоб дать выход своему плохому настроению. Он был сердит и часто кричал на нее громким и неприятным голосом. Еще ребенком питала я отвращение к этому голосу.

– А Ваша мать?

– Мама всегда только плакала и защищалась.

– Но была ли она действительно в чем-то виновата?

– Не знаю… – Татьяна смущенно улыбнулась. – Но теперь все стало хуже. Теперь все считают ее виноватой в семейном разладе и папиной болезни и даже она сама так считает. Вы говорили с Сашей? С Александрой Львовной?

Я кивнул.

– Она отзывалась о маме плохо?

Я замялся. Татьяна Львовна правильно истолковала мою неуверенность.

– Боюсь, именно она главным образом повредила в этом деле. Я говорю об отношениях моих отца и матери. Больше, чем Чертков. Она молода… Она видит только страдания отца, и, любя его всем сердцем, она думает, что он может начать новую жизнь от своей старой подруги и быть счастливым.

Я в который раз ощутил неловкость. Увлекшись, я снова вторгся в интимные сферы и коснулся предметов, которые людям свойственно скрывать от посторонних. Но ведь врачу пациенты показывают не лучшие и здоровые члены своего тела, а именно уродливые, пораженные болезнью. Эту мысль я и поспешил донести до моей собеседницы. Она усмехнулась:

– Не знаю, почему вдруг вспомнила. Папа говорил: «Совесть есть лучший и вернейший наш путеводитель, но где признаки, отличающие этот голос от других голосов?.. Голос тщеславия говорит так же сильно. Пример – неотмщенная обида». Но простите меня… Зря я вас упрекаю. Не в чем. Сама разболталась и наскучила вам, злоупотребляю вашим временем. Возвращайтесь к папе, там, возможно, нужна ваша помощь.

Так же, как и всех других родных Льва Николаевича, для этой женщины жизнь ее отца была самым главным в мире. Ей и в голову не пришло посмотреть на часы – а ведь уже близилась полночь.

Я вышел из вагона. На перроне стоял какой-то мужчина и курил. Завидев меня, он поздоровался, оказалось, это один из сыновей Льва Николаевича.

– А вы – врач?

Я подтвердил, что так оно и есть, и назвал свою фамилию.

– Вероятно, вы тоже подпали под обаяние моего отца? – спросил он. – Вам уже наговорили гадостей про мою мать?

Я заверил его, что только что провел более часа в обществе Софьи Андреевны и она произвела на меня впечатление любящей и заботливой жены.

– Она такой и была, пока мой отец не отверг ее! – заявил мой собеседник. Голос его дрожал то ли от волнения, то ли от сдерживаемой злобы. – Он – чудовище! Чудовище, отрицающее все и вся: государство, семью, закон, Церковь… Нас всех он ненавидит, он утверждает, что мы все имеем к нему дурное чувство зависти, что мы украшаем свое ничтожество его именем… – Голос его пресекся. – Он уже говорил вам о числителях и знаменателях? – вдруг спросил он.

– Эээ… нет, извините…

– Наверняка еще скажет! Впрочем, простите… Я вам докучаю.

– Нет, нет, нисколько! – поспешил ответить я. – Расскажите про числители, пожалуйста.

– Это его обычная шутка, – объяснил Лев Львович. – Числитель – это то, что человек собой представляет, а знаменатель – то, что он о себе думает. И из этой арифметики у него всегда выходит, что все вокруг него – ничтожества. Что почти у всех числитель стремится к нулю, а знаменатель – к бесконечности. Ну кроме его разлюбезного Черткова, вестимо! Не люблю я его: не умен, хитер, односторонен и не добр.

– Вижу, вы и отца недолюбливаете, – подытожил я. – Но зря вы думаете, что я успел подпасть под его обаяние. Или под обаяние господина Черткова. Последнего я нахожу крайне неприятным типом. – Конечно, у меня не было достаточных оснований для подобного суждения, но я полагался на интуицию и отчасти действовал из желания разговорить своего внезапного собеседника. – Расскажите мне об отце, – попросил я. – Скажите, какой он: добрый заботливый или, наоборот, – раздражительный?

– Доброта – это точно не про него! – усмехнулся мой странный собеседник. – Серьезный, всегда задумчивый, сердитый всегда и ищущий новых мыслей и определений – так он живет между нами, уединенный со своей громадной работой. С самого раннего детства нас приучали к уважению и страху перед отцом. Его все боялись.

– Все?

– Еще бы! Я вспоминаю, что каждый вечер управляющий приходил к нему, разговаривал с ним о делах, и часто мой отец так сердился, что бедный управляющий не знал, что сказать, и уходил, покачивая головой. Однажды отец в порыве ярости кричал на нашего воспитателя швейцарца: «Я вас выброшу из окна, если вы будете вести себя подобным образом».

И опять я вспомнил слова приват-доцента Ганнушкина: «Их аффективная установка почти всегда имеет несколько неприятный, окрашенный плохо скрываемой злобностью оттенок, на общем фоне которого от времени до времени, иной раз по ничтожному поводу развиваются бурные вспышки неудержимого гнева, ведущие к опасным насильственным действиям».

– А на практике он прибегал к насилию?

– Нет… Я не припомню.

– А с вами? С детьми?

– На нас он тоже то и дело кричал и по всякому поводу раздражался. Голос у него при этом становился тонкий и очень резкий. Если он играл с нами, то всегда пугал, – продолжил вспоминать Толстой-младший. – Особенно девочек… Обожал это делать. Водил их в лес с зажмуренными глазами, а когда разрешалось наконец глаза открыть, то мы должны были угадать, где находимся. Однажды вечером Таня и Маша возвращались откуда-то и, когда подошли к яснополянскому саду, услышали страшный рев. Девочки перепугались, бросились бежать со всех ног и успокоились только тогда, когда их догнал отец. В тот раз он был несколько смущен своей неудавшейся шуткой. – Он постарался рассмеяться, но у него это плохо вышло. – А вам как шуточка? Смешная?

– Странная шутка. Я бы сказал… неумная.

– Вот именно! Идиотская! – обрадовался он. – Дрянная шутка! Но его поступки не обсуждались, он был всегда прав. А мы всегда неправы. Когда кто-то из нас позволял себе подобное, острил и каламбурил, папа говорил: «Твои остроты вроде лотереи, когда вместо выигрыша выпадает пустой билет, называемый «аллегри». Когда шутил кто-то из нас, он обычно произносил это презрительное «аллегри!», что означало «ничего не вышло!».

В голосе его звенела давняя многолетняя обида. Я заметил, что мой собеседник страдает тиком, теперь, когда он разволновался, это стало особенно видно.

– Покойный дядя уверял меня, что отец переменился, что стал мягким и хорошим. Но я не верю в эту перемену! А вы читали его публицистику? Впрочем, откуда?.. Ее, к счастью, цензура запрещает – и правильно делает! Он же оправдывает анархистов! Пишет, что «самые добрые из убитых королей, как Александр II или Гумберт, были виновниками убийства десятков тысяч людей, погибших на полях сражений», а значит, королям и императорам не только нельзя возмущаться на случаи террора, но и должно удивляться, так как редки такие убийства после того постоянного и всенародного примера убийства, который они подают людям. Как вам такая логика?

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.