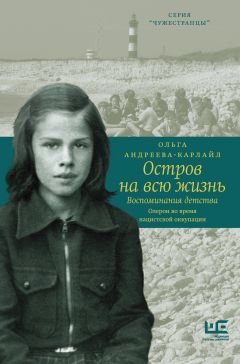

Автор книги: Ольга Андреева-Карлайл

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 3 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]

Мадемуазель Шарль обещала снабдить Чернушек старыми одеялами, перинами и тяжелыми простынями из ткани, которой на вид было лет двести. После некоторых сомнений она достала из огромных шкафов свои сокровища, распространявшие вокруг запах камфоры. Бабушка и тети рассказывали потом мне и Андрею, что в доме мадемуазель Шарль, расположенном в нескольких шагах от того, что мы сняли, наверняка водятся привидения – столько там темных уголков и тайных проходов. С того дня мы с Андреем мечтали попасть в этот дом с бледно-голубыми ставнями, так хорошо спрятанный в глубине старого сада, заросшего тропическими колючками, что с улицы его почти не было видно.

Стоял конец ноября, было воскресенье. В это хмурое холодное утро я ненавидела Сен-Дени и скучную, монотонную жизнь, такую же бесцветную, как горизонт на Олероне в пасмурный день. Никаких захватывающих приключений, которых мы ждали и о которых читали в книгах, не было и в помине. Олерон был тюрьмой. В этот день мне было особенно грустно, мне очень не хватало бабушки. Она вернулась в Париж, чтобы снова заняться журналистской работой. Жизнь без нее была скучной. Да еще, что было хуже всего, я поругалась с Андреем, который отказался дать мне свои роликовые коньки. Это было его право, и возразить было нечего, а жаловаться взрослым – дело недостойное. Мне оставалось только молча страдать и не разговаривать с ним.

В тот день, возвращаясь с пляжа, я шла по улице Мюз, главной улице крестьянской части деревни, уходившей далеко вглубь острова. Мне стало интересно, куда ведет эта дорога, казавшаяся бесконечной и словно из какой-то другой эпохи. Я долго брела мимо пустынных и неухоженных ферм. Вся деревня предавалась воскресному отдыху, заснули даже олеронские куры, обычно столь беспокойные. Ставни на редких окнах, выходивших на улицу Мюз, были почти полностью закрыты и заперты изнутри на тяжелые железные крюки. Крестьянские дома были похожи на маленькие крепости.

Я потеряла терпение, так и не дойдя до конца вымощенной известняком улицы, на которой тут и там валялись коровьи лепешки, повернула обратно и пошла по поперечной дороге мимо высокой стены. За ней виднелись надгробия, напомнившие мне большие белые коробки с конфетами. Это было деревенское кладбище. Вдоль стены шла канава, пахнущая крапивой, в воде отражалось туманное небо.

Раньше я никогда не бывала на кладбище и, несмотря на прочитанного “Тома Сойера”, даже не представляла себе, как оно выглядит[17]17

Кладбища во Франции по традиции огорожены высокой стеной, в отличие от того, как принято в России.

[Закрыть]. Я подумала, не зайти ли сейчас, но день был уж больно мрачный. Лучше было бы отправиться туда вместе с Андреем. Так я решила с ним помириться, когда вернусь домой. Но когда я уже дошла до трехсотлетнего вяза, растущего в конце Портовой улицы, я увидела Жюльена с каким-то молодым человеком.

Видеть его, хотя бы мельком, например, через окно в мэрии, где он по средам помогал своему отцу, было настоящим чудом. На фоне мрачной официальной обстановки мэрии он выглядел как экзотическая птица. И не потому, что одевался как-то оригинально или странно, просто в его движениях была какая-то удивительная легкость. Он был немного близорук, и это придавало его жестам одновременно сдержанность и значительность. Иногда он мог не узнать человека, если тот был далеко, но в тот день он увидел меня на другой стороне улицы и окликнул.

Церемонно, в лучшем стиле французского comme il faut, он представил мне своего спутника, Мориса Десмона. Морис, юноша лет семнадцати, в очках, был кузеном Жюльена и, соответственно, сыном мадам Десмон. Двое кузенов только что приехали на велосипедах из Шере, куда Морис прибыл к Лютенам погостить на несколько дней.

И секунды не прошло, как Жюльен позвал меня есть пирожные в булочную рядом со старым вязом. Это было во время “Странной войны”, тогда еще можно было купить все что угодно. В булочной, где по будням за огромными буханками хлеба стояла очередь из одетых в черное крестьянок, теперь повсюду были расставлены блюда со всякими пирожными – заварные с бело-розовым кремом, самые разные слоеные, блестящие эклеры, сент-оноре́ с золотой глазурью на белой кремовой шапке. Меня переполняли чувства, но отнюдь не из-за пирожных. Оказаться в центре его внимания, хоть на минуту, было настоящим счастьем. Я наслаждалась каждым мгновением, проведенным в его обществе, с той искренней радостью, которая исчезает в более взрослом возрасте, когда человек уже привыкает подавлять чувства рассудком.

Мы съели каждый по два пирожных. Жюльен шутил с мадам Бушо, симпатичной женщиной с усталым лицом и слегка припудренными мукой волосами. Я знала, что Жюльену не хватает уверенности в общении с людьми даже больше, чем мне, хотя я умирала от застенчивости. Слегка нахальные комплименты, которые он отпускал мадам Бушо, были просто манерой побороть смущение.

Я чувствовала, что в этот день мне совершенно необходимо вести себя по-взрослому. Так же торжественно, как это сделал Жюльен, я пригласила молодых людей на чашку чая к нам домой. Мысль о том, что Жюльен так и уедет обратно в Шере, была для меня невыносимой. Коротко посовещавшись, они согласились.

Вместе с мадам Бушо Жюльен наполнил коробку пирожными, которые выбирал с особой тщательностью, будто составляя букет цветов. Мы вышли. С океана дул сильный ветер, пахло водорослями. Жюльен посадил меня на багажник своего велосипеда, я уцепилась за него одной рукой, держа коробку с пирожными другой. Под предводительством Мориса, который радостно жал на велосипедный звонок, мы направились к нашему дому. По дороге проехали мимо местных жителей, вышедших на воскресную прогулку. Каким же удовольствием было не обращать внимания на их потрясенные лица! Это было почти так же приятно, как и ощущать, что Жюльен был рядом.

Мне было очень важно, чтобы в тот день все прошло как можно лучше. К счастью, мама и тетя Наташа были дома. В центре стола красовалась большая медная ваза с осенними дубовыми листьями, которые мы с мамой собирали накануне в роще за домом мадемуазель Шарль. Явного беспорядка вроде бы не было. Это была случайность, обычно в доме было не прибрано. Именно по этой причине я чуть было не передумала приглашать Жюльена и Мориса. Я хотела, чтобы все, что было связано с нами, русскими, выглядело достойно. Уже похолодало, и поэтому Саша, Алеша и Киска почти всегда играли дома, развлекаясь тем, что передвигали мебель и строили из нее воображаемые машины и дома. Слава богу, в тот момент они ушли на прогулку с тетей Ариадной. Андрей был с ними.

Мама спустилась первой, чтобы поприветствовать гостей. Она включила лампу, зеленый абажур которой отбрасывал тень на обеденный стол. Постелив накрахмаленную льняную скатерть, которую одолжила нам мадемуазель Шарль, мама достала большое блюдо и выложила на него пирожные из коробки. Я ужасно гордилась своей мамой. Она была, по моему мнению, не только самым выдающимся человеком из всех, кого я знала, но еще и прекрасно выглядела при любых обстоятельствах. Что бы ни случилось, она всегда была одета изысканно, а темно-русые волосы были подстрижены и причесаны по моде. Даже самые простые домашние дела, будь то стирка или мытье полов, она выполняла не только с полной отдачей, но даже с некоторым изяществом. Этим она походила на бабушку. По моему мнению, положение женщин в обществе было незавидным, но их обеих я считала важным исключением из правил.

Моя тетя Наташа дома одевалась проще, чем мама, носила удобные теплые тапочки и шерстяную кофту. Но, надо отдать ей должное, для торжественных случаев она наряжалась эффектнее, чем сестра (хотя они были близнецами и их часто путали). В тот раз Наташа спустилась к гостям во всей красе, в наброшенной на плечи белой шали с пурпурными розами. У нас вновь получился настоящий прием, прямо как те, что устраивали по воскресеньям в Плесси. Чернушки беседовали с Жюльеном, обсуждая общих знакомых из Сен-Дени. Жюльен в основном болтал о Буррадах, довольно интересном семействе полковника в отставке, поселившемся в викторианской вилле в центре деревни.

Я внимательно слушала. Буррады меня очаровали. У них были две дочери подросткового возраста, Роберта и Жижи, которые носились взад-вперед по деревне на сверкающих серебряной краской новеньких велосипедах. Говорили, что налоговые инспекторы из Сен-Пьера ходят к ним домой давать уроки.

Я надеялась еще немного послушать про семейство Буррад, но тут в саду послышались оживленные голоса. Ариадна и Андрей с малышами вернулись с прогулки. Взглянув на входящего в дом Андрея, я поняла, что инцидент с роликовыми коньками исчерпан. Мы помирились.

Тете Ариадне было под тридцать, но она все еще выглядела как стройная и скромная девочка-подросток. У нее были широкие скулы, глаза слегка узковаты – ее сын унаследовал эти черты вместе с характером. Длинные светло-каштановые волосы были стянуты на затылке в старомодный узел. Ариадна была спокойной, сдержанной и бесконечно терпеливой с детьми. Неугомонные малыши, собравшись вместе, часто вели себя шумно, но ее слушались беспрекословно. Ариадна была еще застенчивее, чем сестры, и напоминала камушек, до блеска отполированный морем.

Когда младшие дети получили свою долю пирожных, их отправили наверх поиграть. Заговорили о стихах – о русской поэзии и ее богатом звучании в сравнении с французской, для которой характерны стройность и ясность стиха. Жюльен объявил себя сторонником французской ясности, но с жадностью слушал то, что говорили моя мать и тетки о русской поэзии. Он отбросил шутливый тон и теперь был полон восторга. Жюльен был поэтом.

Этот новый Жюльен привлекал меня еще больше, чем прежний – беспечный. Мой отец тоже был поэтом, и русская поэзия была у нас в крови, служила нам путеводной звездой и якорем в море эмиграции. Я пришла в восторг, когда Чернушки втроем принялись защищать русскую поэзию перед Жюльеном. Даже Ариадна, поборов смущение, все-таки высказалась.

Моя мать и ее сестры были очень близки – они вышли замуж за трех закадычных друзей, их дети были почти ровесниками. Они так же хорошо умели принимать во внимание мнение каждой, как и возражать тем, кто не входил в их ближний круг. Если предмет разговора их увлекал, они распалялись и горячо спорили, приводя в смущение оппонентов и перебивая друг друга – ритмом это напоминало чеховские диалоги. Они составляли очаровательное трио. Меня охватила ревность, смешанная, впрочем, с некоторой радостью от того, что Жюльен поддался их обаянию, хотя и продолжал яростно защищать превосходство французской поэзии.

Кроме как в школе, я никогда не слышала, как читают вслух стихи по-французски. Меня потрясло, когда Жюльен в ответ Чернушкам процитировал Поля Валери – спокойным, ровным тоном, почти как прозу. Это были стихи о море, теперь властвовавшем и над нашей жизнью.

Сверкнув глазами, Ариадна ответила стихотворением Марины Цветаевой, которое Чернушки перевели на французский для Жюльена и Мориса:

О слезы на глазах!

Плач гнева и любви!

О Чехия в слезах!

Испания в крови!

О черная гора,

Затмившая – весь свет!

Пора – пора – пора

Творцу вернуть билет.

Ариадна звенящим голосом четко произносила каждое слово. В наш идиллический вечер прокрались война и предчувствие слез. Наш друг Марина Цветаева уехала в Россию несколькими месяцами раньше. Мы больше не увидим ее – летом 1941 года она покончит с собой.

Атмосфера за столом накалялась по мере чтения все новых русских и французских стихов, но завершилось все довольно неожиданно. Нас застали врасплох – под страшный грохот барабанов сверху спустились малыши. Немцы захватили столовую! К большой досаде Чернушек, малыши часто играли в войну. Очень скоро выяснилось, что Жюльен и Морис тоже не прочь поучаствовать в детских играх. Все, включая Киску, принялись с азартом играть в пятнашки, пока Чернушки убирали со стола. Еще не отдышавшись после беготни, молодые люди вдруг поняли, что опаздывают: ужин у нотариуса подавали ровно без пятнадцати восемь. Мы попрощались с ними в саду, откуда слышался грохот волн, разбивающихся о дамбу. Жюльен обещал скоро вернуться и привезти нам новые книги.

Слово Жюльен сдержал: однажды днем он привез нам в большой клеенчатой сумке, прицепленной к рулю велосипеда, “Крошку Доррит”[19]19

Роман Ч. Диккенса.

[Закрыть] в кожаном переплете и новеллы Эдгара Аллана По в переводе Бодлера. Затем он пообещал, что скоро снова приедет в гости, но это обещание долго оставалось невыполненным. Быть может, Жюльен вовсе не был волшебным ясноглазым принцем, каким показался мне в тот летний день, когда мы гуляли по саду нотариуса. Сложная натура, он был единственной радостью мадам Лютен в этом тесном провинциальном мирке. Он очень серьезно относился к тому, что писал, и поэтому так же нуждался в нас, слушателях, как мы – в нем, ведь для нас он был единственным источником новых книг и сокровенных знаний об острове. Но вскоре Жюльен затеял сложную игру, стараясь примирить мир Шере с миром Сен-Дени. Он разрывался между желанием нравиться и нежеланием к кому-либо привязываться. Он любил напустить туману. Случалось, что он исчезал из нашей жизни на несколько недель без всякого объяснения или приводил потом самые фантастические оправдания.

В ту первую зиму в Сен-Дени, пока я слушала, как читают вслух “Крошку Доррит” (эту книгу Чернушки особенно любили – быть может, они узнавали себя в юной героине романа) или когда я предавалась мечтам о Жюльене, я иногда пыталась рисовать пастелью – отец прислал мне коробку из Плесси. Но эти попытки ни к чему не привели. Я потеряла ту непосредственность, которая раньше позволяла мне рисовать и испытывать от этого истинное удовольствие. Теперь мне больше нравилось читать. Мне никогда не забыть кровати в доме Ардебер: огромные, холодные, из темного красного дерева, их высокие изогнутые изголовья, вечно сырые матрасы, набитые конским волосом и покрытые линялыми ситцевыми покрывалами. Все же это было лучшее место для чтения, даже несмотря на то, что нос замерзал!

Кроме комиксов, которые мы нашли в доме Ардебер, – альбомов про Бекассин, наивную маленькую бретонку, – и которые взрослые осуждали за недостаток социальной ответственности, я прочитала все рассказы Эдгара Аллана По. Андрею он тоже нравился. “Лигейя”, “Морелла” и “Падение дома Ашеров” стали важной частью нас самих. Зимними ночами весь Сен-Дени, дом Ардебер и даже наши спальни выглядели так, будто вышли из рассказов Эдгара По. Жизнь в таком тревожном окружении будоражила наше воображение.

Дом на Портовой улице

Дом на Портовой улице был полон загадок, и чем дольше мы там жили, тем явственнее это понимали. Выбеленный известью и крытый розовой черепицей дом выходил в небольшой сад, огороженный забором – достаточно низким, чтобы дети могли перелезать через него без труда. Днем дом казался вполне радостным и открытым всему миру, несмотря на причудливые контуры его толстых стен. Постепенно мы начали понимать, что этот дом был лишь частью поместья Шарль. Нам с Андреем стало любопытно, что же это была за семья.

До того, как в 1880-е годы филлоксера[20]20

Вредоносное насекомое, вызвавшее во второй половине XIX века одну из самых страшных катастроф в истории мирового земледелия: буквально за двадцать – тридцать лет во Франции филлоксера уничтожила более 90 % виноградников.

[Закрыть] уничтожила олеронские виноградники, Шарли были богатыми землевладельцами. Позже их имение – полуферма, полуусадьба – было разделено на три дома, известные в Сен-Дени под названиями “дом Шарль”, “дом Массон” и “дом Ардебер”. В то время, когда мы жили там, попасть из одного дома в другой можно было, только если влезть на черепичную крышу и попытаться пройти по ней. Полукруглая черепица с легким звоном трескалась под нашими ногами, когда мы исследовали старое имение Шарль с высоты. То, как были построены стены, наводило на мысли о некоторых разногласиях между членами этого семейства. Мадемуазель Шарль и ее двоюродный брат месье Массон, тощий долговязый холостяк, живший за вечно закрытыми ставнями в доме, примыкающем к нашему, пользовались древнейшим оружием провинциальных междоусобных войн внутри одной семьи – не разговаривали друг с другом годами. С началом Второй мировой войны мадемуазель Шарль несколько смягчила свое отношение к родственникам. Однажды, встретив двоюродного брата на улице, она заговорила с ним на виду у всех соседей.

По реакции обитателей Портовой улицы мы поняли, что эта несколько напряженная встреча двух кузенов прямо посреди улицы – важное событие. Сначала соседи внимательно следили за ними из-за кружевных занавесок. Но вдруг неотложные хозяйственные дела позвали их на улицу: кому нужно было вытрясти ковер, кому – прочистить желоб для сточной воды. Никто не хотел пропустить первый за тридцать лет разговор Шарлей и Массонов.

Нам с Андреем они оба казались странноватыми. Мы не понимали, что это были последние представители той Франции, которая на наших глазах исчезала под гибельными ударами XX века. Оба были одеты в темную одежду, позеленевшую от времени, элегантные и жалкие одновременно. Их разговор состоялся в ленивый олеронский полдень, в тот предобеденный час, когда все французы отдыхали в ожидании этого главного события дня, – месье Массон вздымал худые руки, объясняя своей кузине, что, по его мнению, Сен-Дени снова должен стать процветающим. Для этого достаточно построить вдоль берега еще один мол, перпендикулярно уже существующему. В результате можно будет вычерпать песок, заполнивший старый деревенский порт. Месье Массон всю жизнь изучал приливы и отливы вокруг северной оконечности острова – постройка второго мола стала его навязчивой идеей, и он хотел делиться ею со всеми вокруг.

Во дворе дома Ардебер был отличный наблюдательный пункт, с которого было очень удобно изучать жизнь соседей. В середине нашего густого сада – там были сливы, лавровые деревья и цветущий каштан – росла огромная юкка. Ее острые, как ножи, листья были направлены вверх, в небо. Весной это столетнее растение выбрасывало стрелки, похожие на спаржу, распускавшиеся потом кремово-белыми цветами. Как и фиговое дерево месье Глодона, юкка позволяла тайно наблюдать за соседями. Юкка была еще и хорошо укреплена – только тот, кто хорошо знал дорогу, мог, не пострадав, пробраться среди острых блестящих листьев.

Малышам забираться на юкку было запрещено, поэтому для наблюдения за движением на Портовой улице они предпочитали садовую стену. Их очень интересовал сельский глашатай, который с начала войны раз или два в неделю объявлял о распоряжениях правительства для гражданского населения. С барабаном, привязанным к велосипедному рулю, он обходил кварталы Сен-Дени, останавливаясь каждые двести – триста метров. Отбарабанив, он неразборчиво зачитывал монотонным голосом новые инструкции, пока жители окрестных домов медленно собирались, чтобы его выслушать, и потом надолго оставались на улице, осторожно обсуждая полученную информацию.

Говорили, что глашатай в детстве стал жертвой несчастного случая. Или, может, он был ранен во время Первой мировой войны? Никто точно не знал, что с ним случилось. Лицо у него было плоское и красное, а носа практически не было. Дети его боялись – они думали, что он в детстве упал в огонь. С речью у него тоже были проблемы – непонятно, почему ему вообще поручили такое дело. В деревне никто с этим не спорил, все привыкли к его странному произношению. Меня он очень пугал – этот пророк без лица и с барабаном.

Живая изгородь из лавровых деревьев скрывала наш сад от взглядов прохожих с улицы. А в глубине возвышалась странная металлическая конструкция – цистерна с водой, к которой был прикручен насос. Действуя энергично, можно было накачать воду в каменную мойку на кухне, примерно в тридцати метрах от насоса. Поручение накачать воды – надо было нажать пятьдесят, семьдесят, а иногда и сто раз – имело свои преимущества. Размеренно накачивая воду, можно было спокойно поразмышлять о своем, особенно на закате. За это время мысли приходили в порядок, а время, в которое мы жили, заставляло много о чем задуматься.

Мне казалось, что, как следует сосредоточившись, можно отгадать любую загадку, для этого нужно только время. Решение уже здесь, оно прячется где-то в глубине лавровой изгороди. Если бы нашелся хороший вопрос, то ответ естественным образом вышел бы оттуда, из этого душистого мрака.

Около насоса, перпендикулярно улице, была высокая стена из облицовочных камней, часть которых выступала наружу, образуя узкую лестницу. По ней можно было забраться на самый верх и посидеть, спокойно подумать. Эта “Стена размышлений” делила сад на две части. С другой стороны был еще один сад, который мы постепенно тоже захватили, медленно, но неутомимо оккупируя поместье Шарль. Жюльен весело объявлял, что мы – гунны, а не добропорядочные русские эмигранты. Эти шутки мне порядком надоедали.

Мне нравился дом Ардебер, он обещал множество приключений. Мы были уверены, что стены с таинственными выступами хранили в себе сокровища и что в дубовой роще за садом мадемуазель Шарль можно было найти клад – мы с Андреем даже несколько раз сходили на разведку, чтобы определить место, где надо копать. Также немало времени мы провели, простукивая стены в поисках пустот. Мы надеялись найти ящик с какими-нибудь секретными документами, которые пролили бы свет на то, что сулит нам будущее. И заранее предвкушали, как взрослые отреагируют, когда мы поделимся с ними своими открытиями.

Тогда мы думали, что останемся в доме Ардебер навсегда. И нам казалось, что путь к успеху нам могут преградить только непредвиденные обстоятельства или рутинные дела, отвлекавшие нас от поисков. Но, может быть, все-таки в глубине души мы боялись встретиться лицом к лицу с неожиданными и неприятными открытиями, и именно это помешало нам довести поиски до конца? Инстинктивно мы действовали так же, как Чернушки, которые предпочли не двигаться с места и остаться на Олероне, когда началась война. В то время люди часто поступали иначе, поддаваясь непреодолимому желанию уехать куда-то, как будто они могли убежать от войны или от своей судьбы.

Совсем как многие взрослые европейцы, охваченные безумием, мы с Андреем проводили много времени, пытаясь заглянуть в будущее, истолковать знаки, которые подавали очертания расплавленного воска на воде. Предсказаниям Нострадамуса опять стали верить, это веяние распространялось во Франции все больше. Часто цитировали Апокалипсис.

Моя мать считала, что Мандельштам говорил о нас, когда воспевал ритуалы войны – те, что исполнялись женщинами и детьми, то есть теми, кто не участвовал в битвах:

Я изучил науку расставанья

В простоволосых жалобах ночных.

<…>

Да будет так: прозрачная фигурка

На чистом блюде глиняном лежит,

Как беличья распластанная шкурка,

Склонясь над воском, девушка глядит.

Не нам гадать о греческом Эребе,

Для женщин воск, что для мужчины медь.

Нам только в битвах выпадает жребий,

А им дано гадая умереть[21]21

О. Мандельштам. Tristia.

[Закрыть].

Это стихотворение не давало мне покоя. В расплавленном воске, вылитом в чашку с водой, были ответы на мои вопросы – ответы, которые мне не хотелось искать. Я предпочла бы идти на войну, как мужчина.

Однажды в начале зимы пляж в конце Портовой улицы вдруг стал похож на арктический пейзаж в миниатюре. Мы были поражены: Атлантический океан начал замерзать! Мощные валы накатывались один за другим, их гребни замерзали на лету, сверкающие куски льда выбрасывало на берег, где они с грохотом разбивались вдребезги, следуя радостно-смятенному ритму волн. Даже невозмутимые олеронские рыбаки были ошеломлены, они никогда такого не видели. Однако из разговоров с ними мы выяснили, что прошлое Олерона хранило множество поразительных событий, ныне полузабытых. Так, в XVIII веке на острове произошло землетрясение, а незадолго до этого мавританские пираты разграбили деревню Ле-Шато. А не так давно, поговаривали, в лесу Вер-Буа появился страшный кабан-убийца.

Рыбаки предупредили, что мерзлые устрицы, оторванные от скал и выброшенные на песок, ядовитые и есть их опасно. Мы были заядлыми грибниками, собирать ракушки любили тоже, так что не смогли удержаться и не собрать мерзлые устрицы. Мы принесли их домой, и взрослые с осторожностью попробовали их. Те устрицы были восхитительны. Мы съели всё с большим удовольствием, но когда позже рассказали об этом Жюльену, он ужаснулся и сказал, что мы выжили только потому, что у нас желудки луженые.

Эта полярная феерия, результат стечения сложных метеорологических обстоятельств, рассеялась без следа и слишком быстро. Хрустальный пейзаж исчез так внезапно, что нам показалось, будто это был сон. За этим последовала череда скучных и холодных дней. Несколько недель северный ветер нахлестывал море, не прекращаясь ни днем, ни ночью.

Однажды вечером, когда мы с Андреем уже собирались ложиться спать, в дом вдруг вошел отец! На левой руке у него была повязка – оказалось, что на резиновой фабрике произошел несчастный случай: ему придавило какой-то железкой безымянный палец, и он получил небольшой отпуск от работы. Он не писал о происшествии, чтобы не потревожить маму, а вместо этого решил приехать нас повидать. У него было шесть дней, чтобы побыть с нами. Для меня эти шесть дней были равны целой жизни.

Мысль о том, что отец приехал к нам только из-за травмы, была совершенно невыносима. Почему он не приехал раньше, до этого происшествия? Почему он не приехал насовсем? Отец объяснил мне, что у него нет возможности уйти с фабрики, где работал. Он был мобилизован как солдат, и в июне поедет в действующую армию.

Узнав об этом, я пришла в ужас. Я знала, что шансов не быть убитым на войне у солдата немного, и втайне очень сильно волновалась за двух своих дядей, которые уже были на фронте, лицом к лицу с немцами. С детства я видела в каждом французском городе памятники павшим в Первой мировой войне. На мраморных досках были выбиты имена погибших, над ними – статуи солдат в касках, с печальным взглядом, напоминавшие огромные игрушки. Они устремляли взгляд на не очень убедительный символ торжествующей Франции – бронзового петуха на подставке, который назывался галльским петухом.

Я старалась не думать о войне – сейчас отец был с нами. Казалось, что все, о чем я мечтала, было связано с ним. Он полюбил Сен-Дени с самой первой встречи с островом, и особенно – море. Жизнь на Олероне ему очень подходила, а Чернушки испытывали облегчение от того, что в доме появился мужчина, хоть и ненадолго. С тех пор, как мы уехали из Плесси, я ни разу не видела, чтобы мама так счастливо улыбалась. По нескольку раз в день они вдвоем спускались к молу, чтобы полюбоваться на океан. Папа вырос на берегу Финского залива и любил море так же, как и его отец, русский писатель Леонид Андреев.

Леонид Андреев стал знаменитым в предреволюционное время. Его перу принадлежит, например, “Рассказ о семи повешенных” (он был ярым противником смертной казни). Красивый, талантливый и угрюмый, Леонид Андреев был одним из последних представителей романтизма в русской литературе – течения, начавшегося с Лермонтова и завершившегося со смертью Бориса Пастернака. Все, что делал Андреев, было утонченным и неординарным. Он страстно любил море и построил себе на побережье большой деревянный дом, великолепный и одновременно печальный. Там он оплакивал смерть своей Леноры[22]22

Героиня поэмы Эдгара По.

[Закрыть], матери моего отца – ее звали Александра Велигорская[23]23

Александра Михайловна Велигорская (1881–1906) – внучатая племянница Тараса Шевченко, первая жена Леонида Андреева и мать двух его старших сыновей, умерла от родильной горячки после родов второго сына Даниила.

[Закрыть], она умерла, когда отцу было всего четыре года.

Леонида Андреева можно было бы назвать нравственным ориентиром. Он близко дружил с Максимом Горьким, но тот выступал как политик и “совесть общества”, тогда как Андреев защищал ответственность и права каждого человека. Оба они открыто высказывались против еврейских погромов. До самой своей смерти в 1919 году Андреев яростно разоблачал бесчеловечность, зло и разрушение, присущие политике Ленина, а Горький, наоборот, стал приверженцем большевизма.

Проведя детство на берегу моря практически в одиночестве, в редкой компании отца-меланхолика, Вадим Андреев никоим образом не чувствовал себя чужим на суровом и оторванном от мира Олероне. От матери, бывшей в родстве с Тарасом Шевченко, он унаследовал спокойный нрав и умение радоваться жизни. Эта уравновешенность позволяла ему сочетать писательские занятия с зарабатыванием денег на содержание семьи и получать удовольствие от жизни в суматошном доме, полном детей.

Хотя травма все еще беспокоила отца и он должен был подвязывать руку шарфом, нам удалось несколько раз прогуляться по острову, чтобы изучить его получше. Во время этих экспедиций нам казалось, что мы единственные хозяева острова.

Прогулка по северо-западному берегу, который тут назывался Диким, занимала целый день. Изогнутый пляж простирался куда хватало глаз. Песок был белый и мелкий, а полоса белой гальки, отделявшая его от более крупных дюн, тянулась до самого горизонта. Однажды мы дошли до самого Вер-Буа. Той зимой волны были огромные, горы белой пены плотным строем надвигались на нас одна за одной. Уже в который раз я поймала себя на мысли, что ненавижу это море и эту войну, из-за которых мы оказались здесь взаперти, как в тюрьме.

Вечерами, пока отец был с нами, мы часто разговаривали о войне. Взрослые были в ужасе – в декабре Советский Союз начал кампанию против Финляндии. Они считали, что это подло. Их беспокоило и то, что на франко-немецком фронте ничего не происходит. Французы называли это “выжидательная позиция”. Пока группы добровольцев планировали украсить розовыми кустами линию Мажино[24]24

Линия Мажино – система французских укреплений на северо-востоке Франции, построенная после Первой мировой войны для защиты Эльзаса и Лотарингии от возможного немецкого нападения и оказавшаяся абсолютно бесполезной в период Второй мировой. В 1940 году немецкие войска, грубо нарушив нейтралитет Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, обошли линию Мажино с севера через Арденны. После капитуляции Франции гарнизон линии Мажино сдался немецким войскам.

[Закрыть], военное начальство, по слухам, добавляло бром в солдатские пайки, чтобы сделать солдат менее воинственными.

Пока отец был с нами, он перечитал самого любимого нами в то время писателя – Эдгара Аллана По, тот самый томик в кожаном переплете, который одолжил нам Жюльен. Еще со времен одинокого невеселого детства, проведенного в огромном деревянном доме на берегу Финского залива, отец полюбил По. Он много рассказывал нам о судьбе американского поэта, о его склонности к опиуму и детской любви к Леноре.

Как-то он присоединился к нашим поискам клада в кустах у мадемуазель Шарль. Мы хотели исследовать ее дубовую рощу, чтобы найти место, где будем копать в поисках сундука с золотом и секретными документами. В тот день мы только выбрали место, но начать копать не смогли, поскольку у нас не было лопаты. Возвращаясь из этой экспедиции, мы встретили нашу хозяйку. Отец представился, и она была явно очарована его галантными манерами. Грамматические ошибки и акцент ее нимало не смутили. В отличие от Чернушек, прекрасно говоривших на нескольких языках, отец утверждал, что он предпочитает не учить другие языки, чтобы сохранить живым русский язык, на котором писал стихи. Но, несмотря на свой причудливый французский, отец нисколько не был похож на бедного эмигранта. Он был элегантно одет, физически развит, лицо у него было тонкое и четко очерченное. Он выглядел привлекательно и вместе с тем очень достойно. Если верить восторженному Андрею, “у него была очень гордая поступь”.