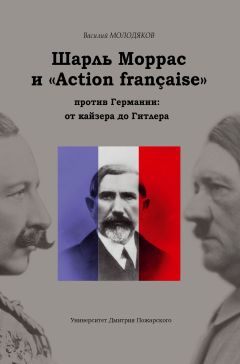

Автор книги: Василий Молодяков

Жанр: История, Наука и Образование

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 11 (всего у книги 24 страниц)

IV

Соответствовала ли действительности нарисованная Агатоном картина или отражала то, что хотели видеть соавторы?

«Интересно, что каждый, проводящий анкету, обнаруживает молодежь, настроения которой полностью соответствуют его собственным», – иронизировал де Гурмон. Сравнив книгу с «рекламой минеральных вод», он увидел в ней «всего лишь одно из отражений реакционных настроений» (ТНМ, 135). Взволнованный Роллан призвал соратников «выступить против апологий Агатона и других самодовольных молодых людей». Не оспаривая результаты анкеты по существу, он считал наличие «молодежи, опьяневшей от националистического и военного тщеславия» дурным знаком, основанием для пессимизма, а «так называемое французское возрождение» – «яростным выступлением реакции против Республики» (ТНМ, 129–130).

О том, насколько были правы в своих выводах авторы «Духа новой Сорбонны» и «Современной молодежи», можно отчасти судить по реакции общества на законопроект о трехлетнем, вместо двухлетнего, сроке воинской повинности, внесенный правительством в 1913 г. как ответ на рост вооружений Германии. «Вся французская молодежь в прекрасном патриотическом порыве с подлинной и сильной радостью восприняла возвращение к трехгодичной военной службе», – восторженно писал Массис, пояснив: «Она готова к этому самопожертвованию ради блага и величия своей родины. Пока старшие медлят с решением, голос юности уже слышен и оповестил о своем доверии» (НМА, 105). В отношении всей молодежи он, возможно, преувеличил, ибо не все были так ревностны и активны, как «люди короля», но в отношении «старших», подразумевая левых и большинство либералов, оказался прав. «Естественно, что Сорбонна протестовала против закона, который сделал нашу армию сильнее, поскольку именно Сорбонна испытывает ужас перед армией. <…> Профессор, интеллектуал тщеславно презирает солдата, славу, величие армии» (НМА, 114).

Двадцать лет спустя критик Жан Геено, бывший на четыре года моложе Массиса и соответствовавший формальным критериям анкеты про «современную молодежь», утверждал, что описанные в ней настроения были характерны лишь для националистически настроенной «золотой молодежи», а в его окружении ничего подобного не было: «Я не слышал трубный звук боевого рога. В предвоенные годы у меня не было никакого ощущения приближающейся катастрофы» (HMG, V). В декабре 1939 г. Массис процитировал эти слова в предисловии к сборнику статей «Тридцатилетняя война. 1909–1939».

Более подробно и убедительно корректируют нарисованный Агатоном портрет поколения мемуары Марселя Деа, вечного оппонента Морраса и Массиса – будь то в качестве социалиста, сторонника авторитарной однопартийной системы или «коллаборанта» по убеждению. Отличник из провинции, восемнадцатилетний Деа приехал в Париж в 1912 г. и поступил в лицей Генриха IV, готовясь продолжить образование в Высшей нормальной школе. Он тоже учился у Алена, «радикал-социалиста, но на свой собственный лад», «уроки которого навсегда обезопасили нас от любого слепого догматизма» (DMP, 22), хотя с последним применительно к Деа можно поспорить. Он соответствовал критериям анкеты Агатона, о которой наверняка знал, хотя ни разу не упомянул ее.

«Уже к 1910 г. мы (Деа везде пишет о себе во множественном числе. – В. М.) начали более-менее четко видеть происходящее.

Но именно в 1912–1914 гг., между восемнадцатью и двадцатью годами, окунувшись в интеллектуальную атмосферу Парижа, мы всё подвергли оценке – ревностно, последовательно, со страстью и пылом. <…> Мы неустанно двигались от предмета к предмету, прошли синдикализм, социализм, бергсонизм, социологию Дюркгейма, изучали Кантову мораль с неотвязной мыслью о насилии, дилеммы Паскаля – с точки зрения их приложимости к политике. Школьные уроки, собственные занятия, беседы, споры, прогулки по Парижу, общение с внешним миром – всё это на протяжении двух лет было не чем иным, как терпеливой и непрестанной проверкой всех принципов и всех выводов» (DMP, 20–21).

Подобно Моррасу, главным интересом молодого Деа была философия: «Занятия Кантовой “критикой” открыли нам все игры разума» (DMP, 23). В отличие от Морраса он знал и, главное, стремился узнать и понять Германию и ее культуру. К 1914 г. «мы уже настолько изучили немецких поэтов и философов, чтобы не считать их ниже наших. Никакая пропаганда не могла поссорить нас с Гёте или Кантом. Невозможно было поверить, что в этом выдающемся и полном умственных богатств народе не осталось и следа великих традиций. Добавлю, что наши учителя были куда больше нас опьянены германским духом, и многие из них нашли за Рейном предмет для подражания или источник вдохновения» (DMP, 48).

Попытки приложить философию к общественно-политическим реалиям привели Деа в лагерь социалистов, конкретно – в число последователей Жореса, которым он восхищался и общественно, и лично. Активизм характеризовал это поколение вне зависимости от политических взглядов. «В наших размышлениях политическое и философское были неотделимы друг от друга. <…> В центре всего стояли неразлучные пары: мыслить и действовать, знать и делать, понимать и решать» (DMP, 23). Прямая антитеза словам Тэна о «вкусе к размышлению и вкусе к действию» как «двух абсолютно противоположных страстях».

Отметив шумное присутствие монархистов в Латинском квартале, Деа утверждал, что совсем не видел их среди товарищей по лицею. Неприятие идей «Action française» молодой социалист сформулировал так: «Мы почти не обращали внимание на основательную и детальную критику ими республиканского режима, поскольку она казалась несовременной и несерьезной. Их философия в строгом смысле слова, будучи практически одинаковой у Барреса, Морраса и Доде, производила впечатление несъедобного доктринального варева. Гимны уму вели к историческим поискам с заданным результатом и заканчивались апологией конформизма – слишком противоречиво и прямо противоположно синтезу. Взывания к традиции, почве, расе, мертвым – всё это оказывалось или смутным романтизмом, или же географическим и биологическим детерминизмом, законченным материализмом, очень уступавшим марксистскому» (DMP, 25–26).

Социалист, кантианец, скептик, республиканец – противоположность «агатоновскому» идеалу, – Деа с детства был пламенным патриотом. «Для нас не существовало никакой противоположности в том, чтобы быть республиканцем и быть французом. Наш патриотизм стоило бы даже умерить, поскольку он превращался в шовинизм. Наши игры были исключительно военными, вид трехцветного знамени приводил нас в восторг» (DMP, 17). Уже тогда Деа понимал, что «вопрос войны и мира является вопросом вопросов», и констатировал в обществе «господство всеобщего беспокойства, хотя, по правде говоря, в нем не было ни внутренних трещин, ни больших обвалов» (DMP, 20).

Чтение «Современной молодежи» помогает понять, с каким настроением шли на войну молодые французы – те, что шли идейно и добровольно.

«Никогда духовное начало не присутствовало на войне так полно, практически господствуя в ней. <…> Никогда чувства воюющих не достигали такой глубины» (HMS, 170), – утверждал Массис в военных записках.

«Эти юноши, – откликнулся Доде на записки Массиса, – хотя некоторые из них пали в самом расцвете, есть предки завтрашней Франции. <…> У них, у мертвых и выживших, есть общая, семейная черта сходства – чувство величия. Мысль – куда сильнее и яснее, чем у нас в их возрасте, – предназначила их к действию в самой высшей форме – на благо страны» (LDE, 152).

«Из всех героев войны только наши (французские монархисты. – В. М.) шли в бой с радостной гордостью за то, что несут с собой понимание и чувство национальной жизни, которая была для них самой правдой» (MMI, 59), – гордо заявил Моррас.

«Никогда не было солдат более сознательных, чем молодые французы 1914 года, – записал в дневнике в 1917 г. Баррес. – Они хотели изгнать германизм из французской мысли, спасти французские церкви, восстановить французские провинции, вернуть на первое место идеи традиции и морали, чувство чести, самопожертвование» (МСВ, 774).

Уже зачисленный в Высшую нормальную школу, но сразу призванный в армию, где ему предстояло провести почти пять лет, Деа через три десятилетия писал о своем поколении: «Войти в жизнь через врата войны с риском выйти из нее, не увидев даже первых перспектив. Из тепличных условий подготовки к экзаменам оказаться сразу по колено в грязи и крови. Услышать торжественный бой часов, возвещающий конец мира. <…> Мы не жаловались, что видели это, и если бы могли выбирать эпоху, то не пожелали бы никакой другой» (DMP, 11).

Прагматик Бенвиль смотрел на вещи более скептически, но доверял свои наблюдения только дневнику. «Литании про новую Францию, какой она выйдет из окопов, про дух союза, любви и самопожертвования, который порожден войной и переживет ее, раздражают многих, – записал он 11 апреля 1915 г. – Неудивительно, что Баррес отдался этой наивности и тешит себя иллюзиями. Видеть в пуалю (распространенное прозвище французских пехотинцев. – В. М.) святых Иоаннов в миниатюре – крайне ошибочно и опасно» (DDB, 140).

Добровольцы были готовы не только к битве, к которой призывал Моррас, но и к жертве, культ которой проповедовал Пеги. Они знали, за что сражаются и за что могут погибнуть.

«Наше поколение важно: на него возложены все надежды, и мы это знаем. От него зависит спасение Франции, а значит, мира и цивилизации. <…> Мало какое поколение входило в жизнь с таким чувством самоотречения и смирения, – утверждал Массис в сентябре 1914 г. – <…> Поколение, принесенное в жертву – да, ради величия Франции и свободы человека. Оно принимает свою жертвенность, чувствуя себя предназначенным для нее. <…> Наша жертва обеспечит свободу нашим сыновьям и миру, который родится» (НМА, 117–119). Автор не раз перепечатывал эту статью, озаглавленную «Поколение, принесенное в жертву». Само это выражение встречается еще в «Современной молодежи», но… применительно к поколению «отцов» (JGA, 5).

Знали и даже чувствовали это не все. Но те, о ком писал Агатон и от чьего имени говорил Массис, были цветом поколения, будущей элитой Франции. Максим Реаль дель Сарте, ушедший на войну добровольцем, писал Моррасу 29 августа 1918 г.: «Наше поколение отдало всю свою кровь, чтобы искупить депрессивную и ложную идеологию поколения, которое нас породило. <…> Мы так любим вас, потому что вы и Доде знаете, как отомстить за наших павших» (LCM – II, 210).

«Что за судьба у человека, который в сорокалетнем возрасте вспоминает своих друзей двадцати лет, перечисляя только покойных?» – воскликнул двадцатидвухлетний Морис Бардеш, откликаясь на «Припоминания» Массиса[119]119

Цит. по: Brasillach R. Les quatre jeudis. Р. 379.

[Закрыть]. «А их повыбило железом. И леса нет, одни деревья», как сказал Давид Самойлов о молодежи своего поколения, павшей на другой Великой войне.

Глава пятая

«Королевский прокурор»: Леон Доде, Шарль Моррас и военные усилия «Action française»

Я не верю ни в какое франко-германское сближение. Во-первых, потому что убежден в стремлении немцев к реваншу. Во-вторых, потому что война и насилие у них в крови. Со времен Тацита они не изменились.

Леон Доде

I

Про баловней судьбы говорят, что они родились с серебряной ложечкой во рту. У Леона Доде (1867–1942) их, наверно, была целая дюжина.

Сын знаменитого и модного прозаика Альфонса Доде, он по явился на свет в Париже 16 ноября 1867 г., когда отец писал «Письма с моей мельницы». Литературный мир окружал его с пеленок: Виктор Гюго (на его внучке Леон позднее женился, но неудачно), Эрнест Ренан, Эмиль Золя, Эдмон де Гонкур и многие другие были знакомыми и друзьями дома. Выросший в обеспеченной и дружной семье, Доде-младший получил медицинское образование, сулившее хороший заработок, но по специальности почти не работал – литература пересилила. Разочаровавшись во врачебной среде, он попрощался с ней сатирой под каламбурным заглавием «Les morticoles», что можно перевести как «Смертеводы» (от les horticoles – садоводы). Однако на всю жизнь сохранил интерес не только к психологии, но к проблемам наследственности и социальной гигиены, а также успешно вербовал врачей в ряды националистов и монархистов.

Сыну автора «Тартарена из Тараскона» легко войти в мир писателей, издателей, редакторов и критиков, но трудно выйти из тени отца, хотя Ги Шастель заметил: «Лучшее произведение Альфонса Доде – это Леон Доде»[120]120

Цит. по: Roger Joseph. Les combats de Léon Daudet. Orleans, 1962. P. 123.

[Закрыть]. Беллетристом младший Доде оказался бойким, острым на язык, но поверхностным: успешные продажи его многочисленных романов обеспечивались злободневными намеками, скандальными темами вроде инцеста, «рискованными» сценами и описаниями.

Подобно отцу, сын был проницательным социальным критиком и талантливым сатириком, но предпочитал иронии сарказм и даже откровенную грубость. Есть и такая традиция у французских публицистов: Ребате и Селин читали Доде и, как знать, могли завидовать его успеху. «Раздражать Доде, конечно, может, но литературно он обаятелен, – писал Георгий Адамович, когда тот был в зените славы. – Такой находчивости, такого блеска нет ни у одного из французских журналистов. Доде груб, но ослепителен. В нем есть что-то от Рабле»[121]121

Адамович Г. Литературные беседы. Кн. 1. СПб., 1998. С. 195–196.

[Закрыть].

Сравнение с Рабле, которому Доде посвятил одну из своих лучших книг, – в самую точку. Жизнелюб, весельчак, острослов, гастроном: распоряжаясь об обеде, жена (не внучка Гюго, а вторая, Марта Аллар) считала его за двоих – знаток кухни и вин всех провинций Франции, «толстый Леон» не просто любил Рабле, но подражал писателю, а отчасти и его героям – откровенно и с удовольствием. Раблезианство – это о нем.

Рене Бенджамен описал его разговор с Барресом во время званого ужина у общих друзей, после дня в парламенте, когда Доде был депутатом:

«– Левые бурлят, повскакивали с мест. Председатель непрерывно звонит в колокольчик. Заседание почти сорвано. Я в полном восторге. Но чего я не мог предвидеть, так этого великолепного омара!

– По какому вопросу вы выступали? – с улыбкой спросил развеселившийся Баррес (пропустивший заседание. – В. М.).

– Мой дорогой, завтра вы всё это найдете в «Officiel»! Давайте займемся серьезными вещами – вот этим выдающимся омаром! Он захватывает воображение! Подавляет! Искушает!

Не уверен, что сам Али-Баб[122]122

Псевдоним Анри Бабински, автора известной книги «Практическая гастрономия».

[Закрыть] мог бы вообразить столь мощного омара!»[123]123

Réne Benjamin. Grandes figures. Barrès. Joffre. Paris, 1931. P. 58.

[Закрыть].

Подлинным призванием Леона Доде, выявившим его незаурядный талант, оказались жанры нон-фикшн – журналистика, публицистика, мемуары, эссе о писателях, путешествиях и гастрономии.

«Альфонс Доде не любил евреев и был пылким патриотом, – вспоминал сын. – Военная музыка заставляла биться его сердце. Он восхищался армией – воплощением идеи Реванша, воодушевлявшей все его поколение» (LDS, 35). В советское время об этом предпочитали не упоминать, как и о роялистских симпатиях старшего Доде. В свете этого политические взгляды сына не должны удивлять.

Леон Доде. 1920-е гг.

Леон Доде смолоду был ярым националистом и реваншистом, повторяя: «Я не люблю немцев и никогда их не полюблю», – а также юдофобом, хотя утверждал, что «антисемитизм во Франции всегда был лишь результатом вспышек еврейского фанатизма, переведенного на язык биржи» (LDS, 126). Стоя на позициях «антиплутократического антисемитизма», он многие годы помогал самому известному юдофобу страны Эдуару Дрюмону, другу своего отца, издавать «Libre parole» – «причудливую газету, которую читали кюре и коммунары» (WAF, 90) и которую сейчас небезопасно цитировать. Это не мешало Леону сотрудничать с евреем Артуром Мейером, выпускавшим националистическую и монархическую газету «Gaulois», дружить с Марселем Швобом и добиться присуждения Марселю Прусту Гонкуровской премии. Он вообще охотно помогал начинающим и младшим, любил выводить в люди талантливых литераторов.

Сюжетом первого большого репортажа Доде в «Figaro» стало разжалование Дрейфуса. С конца 1890-х годов он участвовал в националистической политике, вступил в Лигу французской родины, но, по словам его биографа Пьера Доминика, «выступал скорее наблюдателем, нежели действующим лицом» (PDD, 74). В 1904 г. Доде прямо обвинил евреев и масонов в убийстве своего единомышленника и друга Габриэля Сиветона, в котором видел перспективного вождя националистов. «У Доде была потребность жить опасно, – вспоминал писатель Эдмон Жалу. – После Ницше это выражение использовал каждый кабинетный философ, считавший “опасной” любую идею, хоть немного отличавшуюся от общепринятых, но здесь оно было к месту. Враги подстерегали его везде, так что на протяжении многих лет ему было опасно выходить из дома в одиночестве» (SLD, 24). Но он знал, ради чего рискует.

«Трагический конец Сиветона и распад Лиги французской родины, – вспоминал Доде, – убедили меня в бессмысленности надежд на возрождение и освобождение страны путем политического компромисса. Я видел происходящее слишком близко, чтобы не понять слабость многочисленной партии, не имевшей ни единства, ни доктрины, которая не уберегла единственного человека дела в своих рядах. <…> В это время я сблизился с Моррасом и Вожуа, беседы с которыми превратили меня в монархиста. <…> Я с воодушевлением примкнул к небольшой группе новых роялистов. Нас быстро связала глубокая дружба» (LDS, 181–182).

В октябре 1904 г. Доде объявил себя монархистом и присоединился к «Action française», пояснив: «Мои политические устремления, наконец, обрели цель и программу» (LDS, 182). «Подобно многим, я понял, что был монархистом, сам того не зная, и это откровение дало мне понять многое и многих» (LDM, 92). «Он нуждался в вожде», – кратко сформулировал Пьер Доминик (PDD, 88).

Моррас и Доде отлично дополняли друг друга, поэтому, «говоря об одном из этих Диоскуров, трудно не говорить о другом» (PDD, 322). «Мы должны были встретиться на десять лет раньше, – писал Моррас, – ибо у нас было столько общих знакомых и друзей» (SLD, 14). Встреча произошла в момент, когда «Action française» из группы теоретиков превращалось в массовое политическое движение. «Доде вдохнул в старых монархистов ощущение новой жизни», – свидетельствовал ветеран движения Люсьен Корпшо (SLD, 47). В его лице движение получило не только опытного журналиста и темпераментного публициста, но блестящего оратора, который, по словам Морраса, «мог заставить любую аудиторию смеяться, плакать и выть от восторга» (SLD, 15). Луи Димье описал одну из его стратегем:

«Доде собрал пять или шесть тысяч человек в зале Ваграм. Речь закончилась аплодисментами. “Хотите высвободить свой рассудок? – спросил он тогда. – Для этого нужны всего пять слов[124]124

В оригинале семь: «A bas la république, vive le roi».

[Закрыть], пять слов, которые вы повторите за мной”. Аудитория навострила уши, в зале воцарилась впечатляющая тишина. Ожидая от оратора чего-то приятного, многие заулыбались.

– Слушайте внимательно, – провозгласил он. – Вот они: долой республику, да здравствует король.

Слова упали как молния. Эхо оказалось подобно грому. Весь зал встал с криком “Да здравствует король”. Доде спокойно произнес:

– Ну вот, дело сделано» (DVA, 123).

«Толстый Леон» внес в деятельность движения силу, страсть и пафос, дополнив ими диалектику и догматику Морраса. Того, в свою очередь, восхищали в Доде «дар к быстрым инстинктивным решениям, невероятно усиливавший его мощь писателя и полемиста», способность «видеть людей и описывать их такими, какими он их видит», т. е. беспощадно. «Этот политик – жестокий моралист. У этого сурового полемиста – огромный сатирический дар» (MNT, 239).

Было еще одно, сугубо личное обстоятельство, о котором Моррас рассказал лишь в старости, – пример Доде научил его не бояться глухоты и выступать перед публикой. «Благодаря ему я смог вести публичную, политическую жизнь, в которой мои речи что-то значили. До нашей встречи я лишь изредка заставлял себя сказать несколько слов в собрании» (MNT, 239).

Дань уважения другу Моррас отдал в посвящении – он любил пространные посвящения – к книге «Когда французы не любили себя. Хроника возрождения. 1895–1905» (1916; 1926): «Леону Доде, пророку предвоенного, философу освобождения от германского ига, в знак благодарности за теплый свет и щедрую поэзию его деятельности, в знак признания могучей и благотворной сердечности его искупающего смеха, тому, кто возвещает правосудие и отдает героям воюющей Франции время, терпение, святую добродетель надежды» (QFA).

«Мне плевать на всё, кроме родины. Моррас воплощает для меня родину, и я отдал ему всего себя. <…> Моя вечерняя молитва и моя жизнь посвящены Моррасу», – любил повторять Доде (MNT, 233, 245). Он восхищался «гениальной мыслью и непреклонной волей нашего самого великого государственного деятеля после Ришелье» (LDН, 35) и утверждал, что ни разу не спорил с другом.

Это неправда. История знает их непримиримый спор о… деталях приготовления буайбеза: гастрономические убеждения Морраса были столь же тверды, как монархические, тем более речь шла о фирменном блюде кухни его родного Прованса[125]125

Éric Vatré. Léon Daudet, où le libre réactionnaire. Paris, 1987. P. 278.

[Закрыть]. «Буайбез есть только в Мартиге», – говорил он как о чем-то само собой разумеющемся (XVM, 24). По той же причине Моррас не мог простить Альфонсу Доде карикатурного Тартарена – насмешки над провансальцами, которых тот изобразил болтунами и хвастунами (XVM, 25).

Провожая Леона Доде в последний путь, Моррас сказал: «Наша дружба основывалась на глубоком уважении, на уважении разницы наших вкусов, идей и характеров» (SLD, 111). В отличие от него Леон охотно путешествовал по Европе, интересовался литературой и культурой других стран, любил Шекспира, Гёте, Вагнера и предпочитал классицистам романтиков, Вийона и Бодлера; любовь к Ронсару и Мистралю была общей. «Мы все здесь очень разные, – пояснил Массису Жак Бенвиль. – У каждого свой взгляд на вещи, свои личные вкусы, свой образ мыслей, и мы не придираемся к деталям. Мы не либералы, но уважаем и любим свободу каждого из нас. Это и создает нашу гармонию» (МNT, 219).

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.