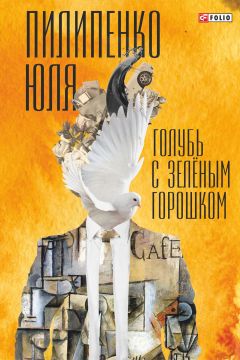

Текст книги "Голубь с зеленым горошком"

Автор книги: Юля Пилипенко

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 13 (всего у книги 23 страниц)

– Merci, merci, merci, – повторяла я бесчисленное количество раз, чувствуя щекой его обтянутые кожей мышцы. – И простите меня, пожалуйста. Это все мой противный характер. Я вела себя так глупо в ресторане…

– Нет, мадемуазель. Вы вели себя честно. А вот у меня чувство, что я обидел или обманул ребенка. Ну, что поделаешь, если из четырех заведений на бульваре мы выбрали лучшее?

– Ну и черт с ним. И вы специально поехали в «Shakespeare & Co»?

– Да.

– И вы честно не знали о скверике с голубятней и о том, что в Париже нет знаков «Stop»?

– О сквере возле Сакре-Кер не знал, о знаках мне было известно. – Его смех звучал совсем близко и щекотал шею. – Не важно, что я знал, а чего – нет. Париж никогда не доставлял мне такого удовольствия.

– Вы сейчас говорите правду?

– Да. Поверьте: я очень хорошо к вам отношусь. Слишком хорошо. Но иногда вы задаете вопросы, на которые я не могу ответить. По разным причинам. Понимаете?

– Понимаю. Хотите, я вообще не буду задавать вопросов?

– Я хочу, чтобы вы были собой – не меньше и не больше.

– Хорошо. И еще… Простите, что съязвила по поводу аппендицита. В Германии мне делали более серьезную операцию. Помните полицейского в тоннеле? Он нас тогда отпустил…

– Конечно, помню. Я хотел, но забыл у вас спросить, что вы тогда ему сказали. На следующий день было не до полицейского. Мы так и будем обниматься в коридоре или зайдем в один из номеров?

– Так и будем обниматься в коридоре, потому что в номере вы меня обнимать не будете.

– Кто вам сказал такую глупость? – засмеялся он, дотронувшись губами до моих волос. – Так ко мне или к вам?

– К вам, потому что мне было так грустно, что я выпила всю колу из мини-бара. У вас есть кола?

– Мадемуазель, если понадобится, я достану для вас всю кока-колу Парижа, – подбодрил меня Дженнаро, откупоривая стеклянную бутылочку. – Хотите посидеть на террасе?

– Очень. Так вот по поводу полицейского: я сказала ему, что вы поехали задним ходом по встречной и свернули в аварийный тоннель, потому что я забыла дома жизненно важные таблетки, которые принимаю после трансплантации печени.

Дженнаро застыл на месте, не дойдя до террасы. Впервые я увидела, что под красивой, но вечно бесстрастной маской живут какие-то эмоции.

– Вы это придумали?

– Нет. Сказала чистую правду.

– Простите, я сейчас. – Он вернулся к мини-бару и достал оттуда бутылку вина. – Мадемуазель, у вас дар выводить людей из равновесия.

– Вы что, курите? – спросила я, обнаружив на террасе пачку сигарет.

– Да, иногда, – раздался его голос, следом за которым последовал звук выходящей из бутылки пробки.

Когда он поставил на стол стаканчик для колы и наполненный винный бокал, я запустила в парижское небо пламенный привет в виде колечка сигаретного дыма.

– Судя по всему, курю не я один, – резюмировал он, щелкая зажигалкой и наливая мне колу. – Так вы мне расскажете, что произошло?

– Если хотите.

Мы много курили, периодически потягивая вино из одного бокала, и я сантиметр за сантиметром раздвигала плотные занавески, приоткрывая ему вид на далеко не самый благоприятный период моей жизни.

– Поэтому у меня сниженный иммунитет, и я часто болею, – подытожила я. – А еще я безумно люблю родителей. И иногда смущаюсь, когда люди без стеснения пялятся на мой шрам.

– Мадемуазель, у меня нет слов. Что касается людей – к черту их. Большинство из них страдает от болезни под названием «ограниченность». Неужели вас может смутить горстка примитивных идиотов?

– Иногда – да, – призналась я.

– Понятно. Скажите, я могу еще раз взглянуть на ваш шрам?

– Да, но это не самое лучшее зрелище.

– Это уже мне решать. Подойдите ко мне, пожалуйста.

Приблизившись к креслу, в котором он сидел, я почувствовала, как от волнения подгибаются колени.

– Под халатом что-то есть?

– Белье, – улыбнулась я, чувствуя, как на лбу появилась испарина.

– Хорошо. То есть вообще-то это плохо, но в нашем случае хорошо.

Аккуратным движением Дженнаро ослабил невесомый пояс и, запустив под халат руки, обнажил участок кожи, под которым в глубине организма прячется печень. Казалось, что в тот момент для него ничего не существовало: ни заката парижского солнца, ни этой террасы, ни мира вокруг. Он, как завороженный, неотрывно смотрел на сантиметры зарубцевавшейся ткани, легонько повторяя пальцами траекторию движений острого скальпеля и касаясь оставленных металлическими скобами следов.

– Я вас смущаю? – еле слышно произнес он.

– Нет, просто…

– Просто что?

– Мне нравится, когда вы так делаете.

– А так? – Его губы начали прогулку по четким линиям шрама, не выходя за пределы «мерсовского» значка.

– А так…

Я пыталась создать иллюзию ровного дыхания, но из груди вырвался легкий стон.

– Мадемуазель, – Дженнаро резко оторвался от своего увлекательного занятия, запахивая мой халат. – Никогда и никому не позволяйте вас смущать. Представьте, что у вас на животе картина Пикассо. Все хотят ее увидеть и обсудить. Но поймут и оценят только избранные. Ясно?

– Да…

– Прекрасно. А теперь предлагаю хоть немного поспать. Конечно, если мы хотим попасть в ваш любимый д’Орсэ и заехать в пару магазинов перед вылетом в Лиссабон.

– Откуда вы знали, что д’Орсэ – мой любимый музей?

– Просто предположил. У вас хороший вкус.

– А какой парижский музей предпочитаете вы?

– Современного искусства, – его смех прозвучал как-то странно.

– А можно еще один вопрос?

– Один.

– Я могу поспать сегодня с вами? Просто поспать…

Идиотизм собственного предложения удивил даже меня.

– Мадемуазель, давайте не будем тренировать мою силу воли, – Дженнаро шутливо подталкивал меня к выходу.

– В таком случае, прежде чем пожелать вам спокойной ночи… – Повернувшись к нему лицом, я сделала вид, что хочу проститься с ним в свойственной португальцам манере, но вместо того, чтобы поцеловать в обе щеки, коснулась губами его шрама. – Если я спрошу, откуда он, вы соврете или скажете правду?

– Я скажу правду: для того, чтобы я вам не врал, мы пропустим этот вопрос. И не забудьте Мопассана. – Он протянул мне книгу.

Так и закончилась парижская глава нашей своеобразной, висящей на волоске дружбы. Она закончилась моим открывшимся сердцем и его закрытыми картами. Когда, пристегнув ремень безопасности, я засыпала в самолете, прислонив лицо к иллюминатору, в памяти одна за другой всплывали увиденные в д’Орсэ работы импрессионистов. Я могла раствориться в настоящем, не задавать вопросов и думать о скорой встрече с Мадейрой, но одна мысль напрочь отказывалась оставить меня в покое: какие приятельские отношения могли связывать сидящего рядом со мной человека с Вольфгангом Вельтракки? Человека, которому я готова была простить любую ложь.

Великие фальсификаторы

Украдена из парижского музея Мармоттан в 1985 году. Вооруженное ограбление.

Текущий статус: найдена на Корсике и возвращена музею в 1991 году.

Самолеты всегда действовали на меня как снотворное в сочетании с тихой, нежно пропетой колыбельной. Пожалуй, это была не самая удачная аналогия, потому что снотворное производит на мой организм весьма странный эффект, открывая феноменальные способности одурманенного человека. Однажды немецкие врачи решили угостить меня усыпляющей таблеткой, чтобы лишний раз не вводить морфин, который, надо отдать должное, уносит тебя в неземное королевство и убивает послеоперационную боль. Да и любую боль в принципе. Таблетка сотворила чудо: поспав два часа, я бодро вскочила с модерновой больничной кроватки и пошла собирать вещи. Скобы в животе и пять-шесть выпирающих из тела трубок меня совершенно не беспокоили, потому что мозг и сердце в один голос твердили: «Домой. Я хочу домой. Бери зубную щетку и на выход». После незначительной шалости, о которой я даже не вспомнила, добрые доктора, вылавливавшие мою тощую фигурку по всей клинике, отказались от идеи пичкать меня снотворными препаратами и пролонгировали морфиновый рай. Правда, ненадолго.

По пути в Лиссабон мне не спалось. Я крутилась в кресле в то время, как Дженнаро читал то ли «Le Monde», то ли «Le Figaro».

– Мадемуазель, – не выдержал он, подкладывая подушку под мою голову, – по-моему, вам не спится. Кстати, на каком боку вы обычно засыпаете?

– Что же вы не выяснили в Париже?

Не открывая глаз, я с любопытством поджидала следующую реплику, вместо которой последовал заразительный смех моего друга.

– И все же?

– Не знаю. Я вообще радуюсь, когда засыпаю.

– Если вы не спите, то развлекайте меня. Рядом с вами мне не читается.

– А мне рядом с вами не спится. Не знаю, кто в этом виноват. То ли вы, то ли «Происхождение мира» Курбе. Не стоило так долго рассматривать это полотно.

– Ну, что вы начинаете? Сами же спросили в д’Орсэ, где проходит грань между порнографией, эротизмом и истинным искусством.

– Вот именно. Лучше бы вы ограничились рассказом о том, как Гюстав Курбе умер в нищете из-за вандомской колонны. Ладно… То, что картина какое-то время скрывалась под изображением пейзажа мне тоже понравилось.

– В таком случае, что же вам не понравилось?

– Ваш эротический экскурс в историю. Я теперь спать не могу, а это моя традиция в самолетах. И вообще я иногда покупаю билет туда-обратно только для того, чтобы выспаться.

– Бедный ребенок…

– Двадцать минут вы заставляли «бедного ребенка» рассматривать женские гениталии на всемирно известном полотне, сообщили, что фейсбук год назад заблокировал аккаунт несчастного французского учителя лишь за то, что он выложил «Происхождение мира» на своей странице, и добавили, что какая-то барышня-художник на выставке «Masculin/ Masculin» в д’Орсэ поиздевалась над разорившимся в конце жизни гением реализма и изменила пол позировавшей ему натурщицы, которая предположительно была музой Уистлера. Как мне теперь с этим жить? Ладно жить, но спать?

– Мадемуазель, – смех Дженнаро в очередной раз отразился во мне бешеным сердцебиением, – я не говорил, что барышня-художник издевалась над Курбе. Возможно, она им восхищалась и таким образом отдавала ему должное.

– Не люблю подражателей.

– Наконец-то вы меня развлекаете. Подражатели ведь бывают разными. Марсель Дюшан пририсовал усы Джоконде, заявив, что его картина гораздо лучше, чем «Мона Лиза» да Винчи. И это никак не помешало ему повлиять на искусство двадцатого века.

– Да, но Дюшан ведь был основоположником течения «readymade». Он создал и придумал что-то свое. Все его сумасшедшие объекты, сушилки для бутылок или подписанный писсуар вызывали восторг у публики. Уникальный парень.

– Уникальность Марселя Дюшана в том, что он был со всеми, но сам по себе. Он поддерживал дадаистов и сюрреалистов, но не спешил присоединиться ни к одной из групп. Как там он говорил: «Я хотел показать людям ограниченность их рассудка, а дадаисты хотели заменить рассудок безрассудством».

– Синьор Инганнаморте…

– Что? Я не даю вам спать?

– Дело не в этом.

– А в чем?

– Я люблю вас больше, чем все книги и картины в мире.

– Даже не знаю, как относиться к этой новости…

– Что вы там уже вычитали в «Le Figaro»?

Я сделала вид, что не понимаю, о какой новости идет речь.

– Мадемуазель, мне вовсе не обязательно видеть ваше лицо, чтобы понять, что вы сейчас улыбаетесь иллюминатору, – рассмеялся Дженнаро, шелестя свежей газетой. – Вы путаете любовь с влюбленностью.

– Ничего я не путаю. Я в вас не влюблена, а просто сильно люблю.

– А куда вы дели этап влюбленности? Или вы всегда его пропускаете и сразу переходите к любви?

– Нет-нет, что вы… – Мои плечи начинали вздрагивать от подавляемого смеха. – Я никогда не пропускаю этап влюбленности, потому что до любви у меня не доходит. Синьор Инганнаморте, как вы сказали несколько секунд назад, мне не обязательно видеть ваше лицо для того, чтобы понять, что вы сейчас улыбаетесь. А теперь еще и смеетесь…

– D’accord. Любите меня на здоровье, только не влюбляйтесь, пожалуйста.

«Поздно, – подумала я, открывая глаза и глядя на разрисованное Богом небо. – Поздно, потому что слишком уж сильна химическая реакция, слишком бурлит кровь в проступающих на коже голубых канальчиках, слишком дороги каждое слово, жест и улыбка. Потому что, если бы завтра мир раздробили на миллиарды бесполезных частей, если бы все города сравняли с землей, уничтожили облака, бездонные океаны и даже саму свободу, мне бы хотелось оказаться с тобой в Ponta do Sol – последнем месте на Мадейре, где можно увидеть солнце в случае конца света. И самое страшное то, что я бы вряд ли смотрела на умирающие лучи. Я бы смотрела на тебя».

Чтобы сбить лирически-романтический настрой, я мысленно перенеслась в здание бывшего парижского вокзала, в котором находился музей д’Орсэ, и пыталась восстановить в памяти все, что сегодня узнала от Дженнаро. Он умел рассказывать, открывать новые грани, влюбить в картину и взглянуть на нее совершенно под другим углом. Меня давно притягивал мир искусства – рынок, по денежному обороту вряд ли уступающий оружию и наркотикам. Художники, арт-дилеры, галеристы, аукционы, коллекционеры, эксперты, фальсификаторы. Великие фальсификаторы… Перед глазами снова возник темно-зеленый кожаный диван в «Le Dome» и бесцеремонная улыбка харизматичного немца.

Хан ван Меегерен, Элмир де Хори, Эрик Хебборн, Вольфганг Вельтракки – всех этих людей объединяло одно: им не удалось состояться как художникам, но они умудрились заработать миллионы, подделывая работы тех, кому все-таки повезло заполучить всемирное признание. Разница состояла в том, что, в отличие от художников, выше перечисленные ребята не испытывали дичайших мук творчества, потому что перед ними стояла другая задача: научиться смешивать краски так, как это делали Пикассо, Вермеер или Матисс, не ошибиться с составом, подобрать бумагу и холсты определенной декады и тонко скопировать технику. Только вот если резонным желанием художника является продажа собственных картин, деньги, персональные выставки и возможность украсить своими работами стены Прадо, Метрополитен и Лувра, то в случае фальсификаторов слава и известность приравниваются к энному количеству лет, проведенных в тюрьме. После разоблачения и освобождения, конечно, можно подумать и о персональных выставках. Благодаря этим парням тридцать процентов всех коммерческих и частных коллекций предметов искусства составляют подделки. Каждая третья картина. И как бы хороши и профессиональны не были эксперты, с какой бы стремительной скоростью не шагали вперед технологии, всегда найдется талантливый, но бедный юноша, который напишет картину Модильяни, Брака или Ренуара не хуже, чем сами гении. Пусть даже без лишнего трепета в душе.

Хан ван Меегерен, например, подавал неплохие надежды, в студенческие годы победил на конкурсе живописцев и даже продал что-то из своих работ. Вскоре он понял, что денег катастрофически не хватает, а за него семью никто кормить не собирается. Какое-то время Хан занимался реставрацией картин, но после провала персональной выставки в Гааге пришел к выводу, что так долго не протянешь. Значительную роль в судьбе ван Меегерена сыграл известный критик и искусствовед Абрахам Бредиус, оставивший молодого человека без гроша в кармане. Бредиус до потери пульса восхищался творчеством уже умершего Вермеера, тем самым натолкнув обиженного, но очень амбициозного Хана на простую мысль: лучше продавать работы под старых мастеров, чем реставрировать их картины. Так Меегерен, по сути, и стал Вермеером, углубившись в религиозные сюжеты. Он научился придавать своим шедеврам старинный вид и разработал специальную краску, которая за каких-то пару часов окончательно затвердевала в печи, создавая иллюзию пятидесятилетней масляной живописи. С кракелюрами Меегерен тоже справился великолепно, наполняя мелкие трещинки на полотне китайской тушью, что в результате напоминало скопившуюся за сотню лет пыль. Все шло как по маслу и в прямом, и в переносном смыслах. Бредиус ликует и неустанно восторгается Вермеером, Хан создает и толкает фальшивку за фальшивкой, придумывая все новые и новые сказки о том, как к нему в руки попали картины признанного гения. Деньги текут рекой, Нидерланды сменяются Францией, вилла в Ницце включает в себя неприличное количество комнат, в Амстердаме появляются доходные дома и клубы… и вуаля, знакомьтесь, миллионер Хан ван Меегерен.

Так уж сложилось, что именно этот богач-фальсификатор втюхает поддельное полотно помешанному на искусстве Герману Герингу. Все остаются довольны, потому что Геринг получает Вермеера, а Меегерен – знаковую сумму денег. Ходили слухи, что голландское правительство принимало тайное участие в сделке, благодаря которой удалось вернуть некоторые шедевры, вывезенные нацистами во времена оккупации. Но ад закончился, фашистская Германия потерпела поражение, и ван Меегерен оказался в щепетильной ситуации, когда американцы с легкостью выяснили, благодаря кому пополнилась коллекция шефа Люфтваффе. Меегерен был арестован голландской полицией за сотрудничество с нацистами и прекрасно отдавал себе отчет в том, что за такой проступок его не моргнув и глазом вздернут на виселице. Другими словами, варианты были так себе: либо позволить себя казнить, либо признаться в фальсификациях. Не удивительно, что, выбирая между обвинениями в коллаборационизме и мошенничестве, Хан остановился на втором и во весь голос прокричал в здании суда, что не заслуживает казни, а, напротив, должен получить награду, потому что всучил кровожадному Герингу фальшивку. Единственным способом проверить достоверность этого утверждения было позволить обвиняемому написать картину Вермеера, что он в общем-то и сделал на глазах у шокированных зрителей, отделавшись одним годом тюремного заключения. К сожалению, жить ему оставалось совсем недолго…

Путь к славе венгерского фальсификатора Элмира де Хори чем-то напоминал историю Меегерена. Биография де Хори сквозит многочисленным количеством дыр и пробелов, потому что за свою жизнь он успел сменить несколько имен и псевдонимов. Несмотря на то что Элмиру посчастливилось стать одним из учеников Фернана Леже в «Гранд-Шомьер», Париж и удача отвернулись от него как от художника и старая шарманка заиграла знакомую мелодию под названием «нищета и безденежье». Если Меегерену удалось подзаработать в период нацизма, то де Хори повезло гораздо меньше. Немцы присвоили все имущество его семьи, а сам Элмир, чья настоящая фамилия Хофман не вызывала симпатий у нацистской своры, успел провести какое-то время в концлагере. После войны он снова вернулся во Францию и потихонечку начал подкармливать себя подделками под Пикассо. Дело пошло в гору, работы расходились на ура, и Элмир почувствовал заметную уверенность, которую подогревало желание расширяться. И тут, как поет Земфира, ему улыбнулась Америка… двадцать два берега. Аристократ де Хори останавливается в лучших отелях Штатов, проживает в Майами, заводит знакомства с нефтяными шишками и дилерами, которые не прочь сорвать большой куш, продав пару-тройку поддельных гогенов, матиссов и модильяни богатеньким кинозвездам или знаменитым спортсменам. И снова бог целует Элмира в темечко, потому что фальшивки лучших представителей импрессионизма раскупают с неподдельным удовольствием. Шагал, Брак, Ренуар, Дерен, Дега, Пикассо – все они выходили из-под талантливой руки первоклассного афериста, пополняя коллекции американских музеев и частных лиц. Но, как известно, удача виляет хвостом не менее эффектно, чем проститутка округлыми бедрами: в 1955 году правоохранительные органы взяли де Хори под стражу, так как одна из его подделок всплыла в музее Гарвардского университета. Элмиру посчастливилось выйти сухим из воды, и он обрел свой покой на испанской Ибице. А здесь начинается самое интересное: в то время как де Хори копирует при луне очередного Шагала, на знаменитый испанский остров прилетает американский писатель Клиффорд Ирвинг. Парни быстро находят общий язык, и их отношения даже в чем-то напоминают мужскую дружбу, которая плавно перерастает в написанный Ирвингом бестселлер «Фальшивка». Правда сочетается с вымыслом, рассказы Элмира пересекаются с художественным наполнением, но, как это обычно бывает, через какое-то время неблагодарная публика забывает о существовании Клиффорда, а издательства Нью-Йорка не очень заинтересованы в публикации его новых рукописей. Тогда Клиффорд идет ва-банк: если де Хори смог одурачить мир искусства, то что мешает грамотно провернуть аферу в мире писателей, издателей, слога и печатных машинок? Дальше происходит примерно следующее: тщательно все спланировав, Ирвинг без стука отрывает дверь в кабинет своего агента и небрежно бросает на стол письмо, текст которого впоследствии доведет до оргазма всех издателей Нью-Йорка. «Да, так получилось, – говорит Клиффорд, – я отправил ему свой роман… наверное, книга ему понравилась, раз он попросил меня стать его ушами и голосом. Он хочет, чтобы я написал его биографию». Речь идет о миллиардере-отшельнике Говарде Хьюзе, которого так здорово сыграет Леонардо ди Каприо в фильме «Авиатор». Ирвинг знал, что бывший плейбой, всеобщий любимец, романтик, кинематографист, гениальный промышленник, предприниматель и авиатор, Говард Хьюз более десяти лет отказывался от любых контактов с прессой и журналистами, поддаваясь обострениям своеобразного недуга – боязни микробов и дурацкой пыли. Подделать почерк Хьюза Клиффорду труда не составило, эксперты подтвердили его подлинность, а замкнутый образ жизни чудаковатого миллиардера явился главным козырем в этой неоднозначной игре. Писатель подпишет контракт на миллион долларов, сочинит крутую фейковую биографию, сумеет обналичить деньги… и благополучно сядет в тюрьму, потому что как бы ни убивала Говарда мерзкая болезнь, он не оставил без внимания тот факт, что на нем наживаются. Его голос прозвучал на всю Америку в последний раз: «Книга – подделка. Я никогда не писал этому человеку и никогда с ним не встречался». Наверное, на каждого гения есть свой гений.

В отличие от писателя Клиффорда Ирвинга, Элмир де Хори попадет за решетку вовсе не из-за своего рода деятельности. Даже несмотря на то что обман откроется. Но это уже совсем другая история. Он создал более тысячи подделок чужих картин и рисунков – неплохое наследие для нашей окутанной фальшью планеты. Как минимум, красивое. Говорят, что однажды, оказавшись в зале постмодернизма одного из музеев Швеции, Элмир де Хори осознал, что практически все развешенные на стенах картины – дело его рук. Дело его кисти.

Какова вероятность того, что два прирожденных афериста из разных концов земли окажутся в одном и том же баре на испанском острове? Не знаю. Полагаю, что примерно такая же, как в случае с моей незапланированный поездкой в Берлин. Мы очень долго не могли найти подходящую для жизни квартиру, которая устраивала бы нас по всем параметрам. Каждый день мы выезжали из отеля и забрасывали в багажник тяжелые чемоданы, а вечером снова заселялись в гостиницу, так и не сумев найти подходящий вариант. В конец отчаявшись, мы надеялись на положительный ответ от берлинца по имени Бодо. Чаша весов склонилась в нашу пользу, когда Бодо узнал, что я пишу книги. Он как раз собирался в путешествие по Италии, чтобы закончить очередную рукопись. Нам досталась превосходная квартира в богемном Prenzlauer Berg и упирающийся в потолок стеллаж, доверху набитый интернациональными книжками. Более того, наш благодетель решил свести меня с местной тусовкой и отправил в фейсбук контакт какого-то Давида, с которым я быстро нашла общий язык. Перед тем как отправить ему сообщение, я ввела в строку поиска Google «Dаvid Wagner» и, просмотрев первое попавшееся интервью с его участием, обессиленно рухнула в кресло. Давид оказался известным берлинским писателем, который рассказывал каналу BBC о трудностях, связанных с трансплантацией печени. Не стоит говорить о том, что мы встретились и подружились. Он был намного старше меня, но, как и я, не верил такому совпадению. Ведь кто-то же сводит людей, раскрашивает их судьбы.

Эрик Хебборн – одаренный британский парнишка, на которого не обращали внимания всемогущие критики. Вполне вероятно, что Эрик решил совместить приятное с полезным: обосноваться в Риме, подзаработать и заодно преподнести на блюдечке свою холодную месть. Все началось с того, что ему тонко намекнули о сходстве его рисунков с творениями Никола Пуссена. И понеслось: Коро, Пиронези, Ван Эйк, Кастильоне и Рубенс… большой привет, господа! Без вашего позволения я внесу немножечко разнообразия в ваше неподражаемое творчество. А затем напишу несколько книжек, включая пособие для фальсификатора, и раскритикую экспертов, дилеров и арт-критиков. А почему бы и нет? Это ведь вам дальше ломать головы над тем, как я подделывал провенанс и почему меня найдут мертвым в римском квартале. Кстати, с проломленной головой.

Все они рисковали и точно знали, на что идут. Красивая жизнь наверняка служила своеобразным магнитом на фоне осточертевшей нищеты и бесславия, а разоблачение лишь увековечивало популярность, делая этих ребят основными персонажами полнометражных голливудских фильмов. Но как там говорится? Есть хорошие машины, а есть «мерседес»? Есть хорошие машины, включая «мерседес», но есть «БМВ»? Все эти споры владельцев и почитателей той или иной марки абсолютно бессмысленны, потому что существует «роллс-ройс». Так вот, Вольфганг Вельтракки и был тем самым «ройсом» среди лучших фальсификаторов мира.

* * *

– Рене, – обращается один из преподавателей немецкого языка Гете-института к моему одногруппнику. – Что вы можете сказать о фильме?

– Я растерян. – Рене лениво отвечает по-немецки с присущей французам очаровательной картавостью.

– Сара, как вам фильм? – Вопрос обращен к пятидесятилетней канадке, чей муж занимает важную ступеньку на лестнице правительственной иерархии.

– Он – демон. – У Сары прекрасный немецкий, и она может дать фору всем представителям нашей сильной группы.

– А вы? Мы можем услышать ваше мнение? – Участь настигает профессора Стэнфордского университета, которому по какой-то причине понадобилось усовершенствовать свой немецкий в Берлине.

– Я пока пас. Передаю эстафету Джулии.

«Вот уж спасибо», – мысленно благодарю я профессора.

– Джулия?

– Ich habe keine Zweifel daran, dass er ein Genie ist[81]81

У меня нет никаких сомнений в том, что он – гений (нем.).

[Закрыть].

– Согласен с Джулией, – профессор эмоционально хлопает по столу рукой. – Вельтракки – гений. Я верно артикль подобрал?

«Das Genie» – таким мне тогда показался Вольфганг Фишер, эстетический вкус которого заставил взять красивую фамилию жены и изменить свою на Вельтракки. Гений, чертов гений, которого многие считали дьяволом во плоти. Помню, как мы, словно завороженные, заносили в тетради новые немецкие термины, связанные с красками, рамами, холстами и техникой. Ну, что там говорить… Он экстраординарен. Первый после Бога, второй после Пикассо и величайший из величайших. Вольфганг Вельтракки переплюнул абсолютно всех, разбив в пух и прах летящие вперед технологии, рентгеновские излучения и современные методы экспертизы по установлению подлинности шедевров искусства. Если подобные ему ребята тайно работали в студиях на задворках Рио и Буэнос-Айреса, то Вельтракки, не стесняясь, творил чудеса в самом сердце романтичного Парижа, чопорного Лондона и вечно кипящего Нью-Йорка. Лучшие аналитики и искусствоведы обливались потом и готовились к эвтаназии в Цюрихе, когда Вольфганг заскучал и попался на не аутентичных белилах. Но до этого произошла целая цепочка событий, заключительное звено которой смачно стукнет молотком по престижу наиболее респектабельных аукционных домов.

Вольфганг родился в крохотной деревушке Хекстер, которая в общем-то и известна лишь потому, что он появился на свет именно там. Подрастающему мальчишке было не чуждо такое понятие, как живопись, ведь его отец работал реставратором, прилично разбирался в искусстве и потихоньку делился знаниями с не обделенным способностями сыном. Как утверждал сам Вельтракки, первой его подделкой стала картина Пикассо, несмотря на то, что парню к тому моменту едва исполнилось четырнадцать лет. В 1960-х юное дарование поступило в Академию искусств в Аахене, но жажда к жизни и авантюризму отодвинула скучную учебу на второй, если не на последний план. Гораздо веселее было вступить в ряды набирающих популярность хиппи, принимать легкие наркотики и гонять в состоянии эйфории на байке. Разумеется, все закончилось тем, что учеба отправилась к черту, а Вольфганг – в путешествие по миру. Ночи на пляжах Марокко, кутежи в Париже, Амстердаме и Барселоне, счастье в чистом виде – что еще нужно, когда тебе всего-то перевалило за двадцать? Расходы можно было покрывать благодаря перепродаже картин, но молодость в сочетании с амбициозным характером просила и даже требовала большего.

Свой первый капитал Фишер сколачивает на подделках голландской живописи восемнадцатого века: он скупает старые холсты и рамы соответствующего периода, определяет состав красок, наносит востребованные изображения и получает за это очень приличные деньги. Шаг за шагом мастер переходит на творения более современных немецких и французских художников, подделывать которые оказывается гораздо проще из-за доступности подручных средств и материалов, но настоящая его карьера начнется тогда, когда он познакомится с обожающей роскошь Хеленой Вельтракки – неординарной, умной, хитрой, эффектной и умеющей вдохновлять женщиной. Он влюбляется и посвящает ее в свои дела. Они женятся и начинают развлекаться по полной: Вельтракки-он как под копирку штампует Дерена, Глеза, Брака, Кислинга, Дюфи и любимого Макса Эрнста, Вельтракки-она занимается сбытом фейковых полотен. Разработанная схема была, мягко говоря, прибыльной и до простого гениальной. Так как важным фактором при продаже картины является провенанс, супруги придумали волшебную легенду, отвечающую на вопросы, как, где и при каких обстоятельствах шедевр появился на божий свет. Представляю, как они хохотали, когда Хелена сидела в студии, загримированная под собственную бабушку Жозефину, в окружении развешенных на стенах полотен, а Вольфганг кружил вокруг с фотоаппаратом, создавая первоклассные снимки, которые впоследствии тоже подделал под старину. Так устроен мир: если талант позволяет создать сотню идеальных Эрнстов, то чего уж стоит придать фотографии необходимый вид? А когда на руках у тебя имеется целый каталог архивных снимков с Жозефиной Егерс, когда каждой картине принадлежит бирка уважаемой дюссельдорфской галереи, где не равнодушный к искусству дедушка Егерс якобы и пополнял свою обширную коллекцию, то вовремя объявить о неожиданной находке, пустить счастливую слезу-слюну и убедить покупателя расстаться с изрядной суммой евро-долларов не так уж сложно. Одним словом – bravissimo, за которым с неизменным постоянством следовало «на бис». После первого заработанного миллиона супружеской паре понадобились помощники: они приняли в свою компанию сестру Хелены и одного из доверенных лиц Вольфганга, который отвечал за денежные переводы. И все бы хорошо, если бы не клятые титановые белила. Когда фальшь и ложь в обнимку вылезли на свободу, а компании пришлось пройти через муки судебного процесса, Вольфганг развел руками и сказал, что не представляет, как злополучный тюбик с краской оказался рядом с ним. Так уж сложилось, что в качестве его защитника в суде выступал сильнейший адвокат, сыном которого оказался замечательный режиссер по имени Арне Биркеншток. Благодаря чистосердечному признанию компашка получила относительно небольшой срок тюремного заключения и преждевременно освободилась, а документальный фильм Биркенштока заслуженно завоевал награду немецкой киноакадемии «Лола». Помню, как Вельтракки сидит за столом и пьет красное. Макс Эрнст терзается в студии и не знает, с чего начать… Вельтракки хладнокровно задает вопрос журналисту: «Подделать да Винчи? Элементарно». Но все-таки его любимцем был Эрнст. Разница в том, что гений-художник страдает душой, а гений-фальсификатор – лишь за решеткой. В одном из своих интервью Арне Биркеншток признался, что работать с Вольфгангом было интересно, но и сложно одновременно. Сложно потому, что почти невозможно определить, где копия, а где оригинал, где он говорит правду, а где выдумывает то ли ради развлечения, то ли потому, что ему в данный момент так удобно. Факт остается фактом: все свидетели в суде отказались давать показания, Вольфганг признался в небольшой части своих сфабрикованных грехов, а весьма уважаемый арт-мир окончательно не ушел в подводное плавание.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.