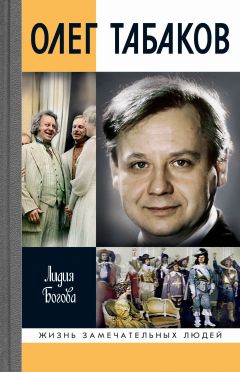

Текст книги "Олег Табаков"

Автор книги: Лидия Богова

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц)

Табаков всегда хотел, чтобы смеялись не зло, не саркастически, а по-доброму, оттого что смешно, смеялись сквозь слезы, смеялись, потому что печально. И судьба в очередной раз преподнесла ему подарок. У каждого актера есть роль, которой не миновать, – иначе творческая жизнь будет неполной, что-то важное не состоится в актерской биографии. Такой ролью для Табакова долгие годы был гоголевский Хлестаков. Обычно Хлестаков – это забавный человек без царя в голове, «с легкостью мыслей необыкновенной», с пустотой, которую «не измерить никакими инструментами». В разные годы актер размышлял о судьбе Ивана Александровича Хлестакова, размышлял смешно и серьезно, грустно и весело. И всегда ощущал мотив непреднамеренности судьбы гоголевского героя. Почему человека, находящегося на самой низкой ступени лестницы, обстоятельства вознесли столь высоко? Только ли обстоятельства оказались самым сильным аргументом в судьбе Хлестакова? Актер услышал, как в тихом признании самого слабого героя комедии прозвучал ответ на эти вопросы: «Ваше превосходительство, мне никогда в жизни не было так хорошо». От этого человека обстоятельства требовали большего, и он стал таким. И Табаков захотел сыграть о том, как часто человек создает себя на потребу.

Эти размышления подтвердил конкретный случай. Был какой-то прием, Табаков оказался в компании иностранцев, видевших его в спектаклях. Они стали говорить актеру комплименты – видимо, искренне, а может быть, просто из вежливости, – но вдруг он почувствовал, что его самого, как он есть, для их восприятия не хватает. И, помимо воли, начал прилагать усилия к тому, чтобы казаться умнее, интеллигентнее, талантливее, прогрессивнее. Он заметил в себе эту метаморфозу, а вскоре понял: про это же надо играть Хлестакова. Играть, доведя до абсурда свойство, в большей или меньшей степени многим присущее, – свойство приспосабливать себя к чьим-то мнениям, суждениям, пожеланиям, хорошим или дурным. В очередной раз убеждаешься, что талант – это всегда бесстрашие, способность заглянуть в самого себя и не испугаться. Только так наступает момент соотнесения себя с жизнью, рассказанной писателем. И возникла социальная, психологическая конкретность, без которой невозможна удача.

Табаков открыто признавался, что Хлестаков не отпускал его с того знаменитого показа на экзамене в Школе-студии. Какая-то уверенность, что он сыграет эту роль, всегда существовала, о чем он однажды высказался. Признание прозвучало в газетном интервью, которое Табаков дал в Праге, где «Современник» находился на гастролях. Так что произошло все случайно и не случайно одновременно. Решающим фактом приглашения играть Хлестакова в «Чиногерны клуб» было идеальное совпадение понимания гоголевской комедии с трактовкой образа Хлестакова молодым режиссером Яном Качером. Прочитав интервью, он обратил внимание на слова Табакова о том, что Хлестаков не торжественно распахнул дверь дома городничего, а тихонько в нее поскребся. «Этот испуг – то, что я себе представлял, – признался режиссер. – Наш спектакль был о том, как человек, который абсолютно не имеет никакого значения, никакого веса, обращает внимание на тех, кто его окружает, и видит, что они его боятся. И он проверяет, пройдет или не пройдет эта ложь. Из них – окружающих его людей – и растет его сила»[35]35

Качер Я. Это было? Было! // Советская культура. 1986. 27 марта.

[Закрыть].

Инна Натановна Соловьева, с которой Табаков до конца жизни был в доверительных отношениях, рассуждала: «Знал ли Топорков, что с его учеником – суля роль Хлестакова в Художественном театре – заводил речь М. Н. Кедров? Художественный руководитель МХАТ помогал Ефремову в режиссуре “Пяти вечеров” (ситуация сама по себе содержательная), Табакова узнал, видимо, в этой именно работе. Табаков в рассказе о себе мотивирует свой тогдашний отказ известной всем замедленностью Кедрова»[36]36

Олег Табаков. Кн. 1. С. 37–38.

[Закрыть]. И в самом деле, премьера «Ревизора» на сцене МХАТ состоялась только спустя семь лет, а роль Хлестакова, обещанную Табакову, сыграл Вячеслав Невинный. У Михаила Чехова роль состояла в «неудержимости существования-импровизации». Это совпадает с гоголевской трактовкой – персонаж «без царя в голове». Выхваченной из одной ситуации, необъяснимо для себя из нее раскрученный, взлетевший, приземляющийся в ситуации новой, он импровизирует в образе и на тему, затребованную городом. Веселится и страшит свободой проявлений-импровизаций. «Видит Бог, не это ли могло стать для молодого дарования Табакова, – продолжает критик, – ролью-ключом: отгадкой актерской природы и предложением актерской техники. Про то, что он примеривается к Хлестакову, я слышала от Табакова в тот же давний раз, когда он рассказывал, как ему нравится это состояние: тебя бросают в роль, раскрутивши, ты еще ничего не понял, но уже – на четыре лапки, и хорошо»[37]37

Олег Табаков. Кн. 1. С. 38.

[Закрыть].

Говорят, когда сильно чего-то хочешь, о чем-то постоянно размышляешь, желаемое приходит неожиданно. С того студенческого показа Табаков столько раз за эти годы прикидывал, пробовал, мысленно проигрывая роль, она жила в нем самостоятельно, не отпуская. Актер признается, что лучшего классика на свете не существует и с Гоголем у него даже совпадает группа крови. В Праге на встрече с журналистами он поделился размышлениями: «Это русский сюр (вероятность невероятного), и “Ревизор” – организующий материал, интенсивный, мобилизующий каждого, с первой реплики автор заставляет открыть для себя другой радиус существования. Это истовость другого градуса. Здесь реализм соединяется с острейшей гиперболой. Гротеск существует для глубинного постижения живой природы человека. В свое время Гоголь заявил, что его главная цель – представить черта в смешном виде».

Правдоподобие невероятного – для Табакова самое интересное в материале, отсюда любимые авторы – Гоголь, Салтыков-Щедрин, Сухово-Кобылин. Да и в советской пьесе у него получалось все, если верил в правдоподобие невероятного. Трудно поверить, что можно схватить саблю и рубануть по мебели как по капусте. Но верится! Здесь правда вытекает, говоря гоголевским языком, из «идиотизма реальности». Но в «Ревизоре» писатель пошел дальше. У Гоголя правда превращается в абсурд, то есть «идиотизм реалии» доводит правду до абсурда. Да, зерно роли для Табакова оставалось в ничтожности героя. Хлестаков действительно самый маленький и последний человек. Он говорит, запинаясь от страха, даже с Осипом: не дай Бог, слуга рассердится, тогда пропадет обед, без которого пропадешь с голодухи. И вдруг невообразимое счастье: его любят, уважают, благодарят неизвестно за что, дают все, что он потребует. Сбылось то, о чем мечтал маленький чиновник с Гороховой улицы. И жить становится приятно и удобно. К этому быстро привыкаешь. Хлестаков отвечает окружающим взаимностью. Пока он еще не совсем пьян, он с задушевным простодушием делает признание: нигде меня так не принимали!

Излишней робостью Табаков никогда не страдал. Согласившись на предложение войти в чешский спектакль, Табаков выучил роль, находясь за тысячу километров от Праги, в Москве. Вернувшись в столицу Чехословакии, после репетиций в течение одной недели предстал пред пражской публикой. И не обманул ее надежд. Табаков влился в коллектив как старый знакомый. Играл на русском, не зная чешского, а понимание было полное. Иногда русского Хлестакова публика понимала лучше, чем остальных исполнителей, выражая это аплодисментами. Ян Качер вспоминает, что «Табаков в истории чешского театра – событие принципиальное, вызванное счастливым стечением обстоятельств. Он был для нас этическим образцом. У нас в то время уже начинали заниматься театром как бизнесом, а он приехал как представитель традиционного русского уважения к актерскому ансамблю. “Ревизор” был для нас революционным. Табаков приехал, как русский ревизор, провести ревизию Чешской Республики. Публика 25 минут аплодировала, вызывали его снова и снова. Они не только ему аплодировали, они аплодировали спектаклю, всей этой общественной ревизии, которая касалась и вас, и нас. Интенсивность того, как мы между собой договаривались, была намного сильнее, чем, если бы мы друг друга понимали на сто процентов. Городничего у нас играл Ландовский – потрясающий актер, который точно не знал, что именно говорит Табаков, но когда заканчивалась его реплика, мгновенно подхватывал. Они играли подтекстом, спектакль был об ужасе, страхе перемен. Все это было в нашем обществе. Зрители увидели современную пьесу, которая была вся как фантастическая метафора. К тому же это делал сказочный актер Олег Табаков. Конечно, все наши актеры хотели дотянуться до его уровня, и они все потрясали друг друга. 11 раз сыграли спектакль, но до сегодняшнего дня 100 тысяч человек в Праге рассказывают: “Мы видели это”. Это невозможно. У нас было в театре 220 мест, значит, спектакль видели 3 тысячи человек. Но другие чувствовали, что в театре что-то происходит. Я думаю, театр должен стремиться к тому, чтобы добиться этого счастья, чтобы у него было такое значение…»[38]38

Качер Я. «Театр с большими амбициями уходит в прошлое» // Независимая газета. 2004. 12 ноября.

[Закрыть]

Премьера состоялась в начале лета 1968 года, спектакль шел в течение месяца через день. Практика непривычная для советского актера, но такой ритм во многом подготовил актера к дальнейшим трудностям. А в августе в Прагу вошли советские танки, так что спектакль наши зрители не видели. Повезло единицам: на генеральном прогоне присутствовал Олег Ефремов, а летом в Праге был Сергей Юрский, оставивший воспоминания: «Я видел десятка два “Ревизоров” и сам сыграл несколько ролей в разных постановках, но клянусь – никогда так не хохотал вместе со всем залом, как на спектакле молодого тогда Яна Качера. Постановка “Чиногерны клуб” с Павлом Ландовским – Городничем и Олегом Табаковым-Хлестаковым – одно из самых ярких театральных впечатлений»[39]39

Юрский С. Игра в жизнь. М., 2002. С. 31.

[Закрыть].

Сохранилась десятиминутная пленка спектакля. Конечно, полного представления она не дает, но ритм исполнения чувствуется. На сцене был каскад неожиданных поступков, невозможно было представить, что выкинет в следующую минуту этот щуплый молодой человек – ударит ли тростью в полицейские барабаны или уснет мертвецки пьяным на пышной груди городничихи. Импровизация исполнения была вне сравнения. Перспектива речи, когда одно перетекало в другое, и так до бесконечности, завораживала. Языковой барьер существовал, но актер разговаривал на языке чувственном, без метафор или заумных фантазий. Чешский критик Зденек Роубачек спустя десятилетия вспоминал: «У него такие запасы фантазии, что чувствуешь: актер мог бы обогащать своего Хлестакова бесконечно, если бы это могли выдержать ритм, пропорции и продолжительность представления». Критик Вера Максимова, одна из немногих видевших спектакль, писала: «Каждая краска, деталь обыграна, ударная, смела до озорства, вписывающаяся в эксцентрический стиль постановки. Его Хлестаков – перепуганный, блеющий нуль, который кричит от отчаянного страха, нуль, который от страха раздувает остальных нулей до чудовищных размеров. Среди личин других – он самый естественный человек. Естественный человек и в радости, и в глупости. Другие врут, юлят, притворяются, а этот дурачок в клетчатом цилиндре абсолютно натурален. В собственную роль верит абсолютно, как и в собственное величие»[40]40

Максимова В. Табаков играет Хлестакова // Театр. 1968. № 6. С. 128.

[Закрыть].

И все-таки это был не дурачок, не блаженный. Природа комедийного всегда в несоответствии серьезного и веселого, даже когда смех жесток. «Кратковременность сознания», «трогательность малоумия» героя Табаков наполнял не только азартом игры, но и какой-то невеселой силой, в смехе ощущалось что-то жуткое, демоническое как высшее проявление пошлости. В самоуверенности героя актер раскрывал не только ничтожество, возвеличенное страхом и глупостью окружающих, здесь была изрядная доля жестокости и грязи: все позволено, все доступно. Невольно вспоминаются слова Герцена: «Ревизор» – это «ужасающая исповедь современной России». Добавим: на долгие времена. Гоголь – всегда очная ставка, для читателя, для актера, для исследователя. Мало тех, кто хочет очной ставки с самим собой – это ты там, в этом зеркале, в которое смотришься. Не всякий исполнитель выдерживает такое испытание. Спустя годы актер признавался: «Это был мой звездный час. Помните, там есть такая сцена прощания, когда Городничий кричит: “Голубой ковер нашему гостю!”… И я придумал уход. Пустая сцена – и Хлестаков выходит прощаться с домом. Я ощупывал стены руками и плакал… Я эту сцену играл минуту. А аплодировали мне – две…» Как точно почувствовал! Разве можно играть Гоголя, не сострадая герою? Нет такого финала ни в одном из увиденных «Ревизоров». «Ревизор» – сатира тончайшая, кружевная, где все согласовано и крепко сшито, но придуманная сцена протеста не вызывает.

Значение и роль режиссера Олег Табаков никогда не оспаривал. И всю жизнь стремился работать с большими мастерами, для которых актер – не просто коллега, а равный по значимости художник. Умный режиссер всегда с радостью примет талантливое авторство актера, он знает, сколь кратковременны открытия постановщика, как быстро придуманное в театре тиражируется. Все помнят театральные подмостки, разом заполняемые дымом, потом возникли ванные, в которых, купаясь, выясняли любовные отношения, вели непримиримые споры, затем вдруг выпустили длинноногих собак, чьи пробежки через всю сцену должны нагонять тревогу. Сегодня – всюду экраны, на которых или отдельные фрагменты действия, или текст, только что произнесенный актерами, словно в зале все глухонемые. Авторство сих открытий уже не установить, а вот авторство актера повторить невозможно, как невоспроизводим талант.

Именно Артист – властитель театра и кино. Мария Осиповна Кнебель, восхищаясь Михаилом Чеховым, помнила, как, играя Хлестакова, в сцене вранья актер исступленно начинал грызть ножку стула. Кому под силу найти оправдание такому действию? Только актеру, придумавшему сцену, как и прощание с домом Городничего, сочиненную Табаковым. За сценой суетятся, готовят коляску, все забыли о Хлестакове, герое суеты. Закончился звездный час Хлестакова. «Прощайте, Антон Антонович, прощайте, маменька! Прощайте, душенька Марья Антоновна!» Прощайте, Иван Александрович! Роль осталась мифом. На русской сцене, несмотря на безусловный успех, «Ревизор» не был поставлен. Наш зритель коронную роль актера не увидел – но увидел другие.

В появлении этого спектакля на сцене «Современника» в 1967 году удивляло многое. Имя режиссера – Эйви Эрлендссон. Исландец, который занимался сельским хозяйством, потом решительно все бросил и приехал в Советский Союз, чтобы учиться режиссуре. Окончил курс Марии Осиповны Кнебель. Пьеса, предложенная театру как дипломная работа, была написана Эдвардом Олби, американским драматургом, малоизвестным тогда в России. «Баллада о невеселом кабачке» – сценическая переработка одноименной повести американской писательницы Карсон Маккалерс. Версификация драматической повести рассказывала о женщине-гермафродите, о молодом красавце-ковбое Дальнего Запада и о горбуне, калеке и гомосеке, каким и предстал персонаж Табакова – Братец Лаймон. Это был странный любовный треугольник: женщина, хозяйка кабачка, любит уродца-карлика – и как мужчину, и как сына. Красавец-ковбой любит женщину, а Братец Лаймон влюблен в ковбоя. В конце Амелия и ковбой насмерть схватились за право любить и быть любимыми. Амелия осталась побежденной, раздавленной, и кабачок, который так любили посетители, закрылся навсегда. Трагическая ситуация, просто немыслимая для шестидесятых годов на советской сцене. Неудивительно, что, когда драматург был уже приглашен на премьеру, спектакль запретили. Позже автор признавался: «Я до сих пор не понял, почему запретили. Ведь я никогда не писал про жизнь советских людей. Я писал про абсурдность жизни вообще. В Москве я встречал немало одаренных, очень творческих людей. С ними у меня не было проблем. Проблемы были только с советским правительством. Впрочем, как и с нашим, американским»[41]41

Олби Э. Смерть Бесси Смит и другие пьесы. М., 1976. С. 9.

[Закрыть].

Потом «Балладу о невеселом кабачке» все-таки разрешили и спектакль долго украшал репертуар театра. Как и в других спектаклях «Современника», в нем жил пафос любви, витала жажда любви, необходимость любить и быть любимыми. Галина Волчек (Амелия), и Олег Табаков (Братец Лаймон) играли грандиозно. Притчевость пьес Олби, его грустная ирония в отношении человечества, разочарование в миропорядке действовали не только на сознание, но, пожалуй, больше на подсознание читателя, зрителя. Именно о подсознании часто размышлял Табаков, рассказывая об этой роли, к которой он относился серьезней, чем к любой другой. Сохранились воспоминания актера о репетициях этого спектакля. Особенно в них любопытен рассказ о финальной сцене, в которой любовный треугольник пришел к тому, что Амелия Ивенс, которую играла Волчек, и ковбой Мервин Мейси дрались на бессрочном, то есть до результата, поединке, чтобы понять, кто из них останется жить на свете и любить, а Братец Лаймон за всем этим наблюдал.

Борьба длилась долго, и наконец, в какой-то момент, когда казалось, что Амелия вот-вот победит, Лаймон выскакивал как черт из табакерки, отвлекал ее внимание подножкой, укусом или еще чем-то, а в это время соперник наваливался на нее и побеждал. Повергнутая, униженная и раздавленная, Амелия лежала и умирала, убитая морально и поврежденная физически. Тогда ковбой говорил горбуну: «Ну, ты, малыш! За мной!» – и свистел, как собаке. И Лаймон, которого играл Табаков, должен был побежать за ним. Вроде бы все ясно и просто. Но на генеральной репетиции, после того как ему свистнули и позвали, он не побежал за ковбоем, а медленно-медленно пополз в сторону Амелии, и стал тереться об нее головой – долго, долго, долго… И только потом, уже после третьего окрика, пошел за красавцем-ковбоем. Проводивший репетицию Олег Николаевич настойчиво и довольно безапелляционно требовал от исполнителя объяснения: «И что это ты делал? Ну, что ты делал-то такое?!» Табаков замкнулся. Ему вдруг стало скучно и обидно, потому что от него потребовали объяснений такой интимной вещи, которую объяснениями можно только опошлить… Ефремов ничего не запрещал, но этого момента в спектакле не осталось.

Самая интимная вещь – присутствие подсознания в процессе творчества. И ужаснее всего услышанные вопросы, к актеру обращенные: «А что это ты делал?» На репетиции, о которой идет речь, актер мог ответить: мол, я имел в виду – «прости меня, Амелия…» Но мы сразу ощутим, как уйдет какая-то тайна. Игра – великое дело, когда в нее веришь. Многое нельзя освоить разумом, важно, чтобы главное естественно входило в подсознание. Табаков играл не гомосексуалиста, не инвалида-горбуна, а Братца Лаймона – человека, стремящегося к любви. В любви и смерти человек всегда остается наедине с самим собой, в эти минуты невозможно врать, но также невозможно громко и публично распространяться. «Балладой о невеселом кабачке» свершился определенный прорыв в эстетике театрального языка, и роль Братца Лаймона стоит особняком от всего, что Табакову поручалось играть в «Современнике» до и после «Обыкновенной истории», вплоть до 1970 года.

Ту репетицию Табаков не забыл и часто возвращался к ней. Это не была актерская обида – чувствовалось нечто более серьезное, словно актер так долго шел к истине, а его резко заставили затормозить. Руки не опустились, но крылья неожиданно подрезали. И родилось сомнение, в результате – томление духа, привносящее смуту в душевный комфорт. Думается, на репетиции, о которой шла речь, возникло, как угодно это назовите, – озарение, прозрение, редчайшее явление большого таланта. Случился внезапный разворот роли на уровне подсознания. Подсознание – понятие действительно интимное, часто не поддающееся логике объяснения. Не всякий серьезный актер способен существовать на сцене на уровне подсознания – это удел единиц. Как заметил известный критик, «Табаков сценически расчетлив, но расчет у него мгновенен и возникает на уровне подсознания. И в отдельных ролях у актера возникает неожиданный трюк, который умом не придумать, он должен родиться изнутри». Нежданное, неожиданное возникает не из текста, а является продуктом работы подсознания.

Отдавая должное мастерству Олега Ефремова, нужно признать, что в его мощном даровании такие мгновения не припоминаются. Это не изъян, просто природа таланта иная. И Табакова в этой роли он не принял. Не случайно на одном из заседаний художественного совета (а их в то время было великое множество – с обсуждением коллег, их качеств, человеческих и творческих, подробнее об этом дальше) он высказался так: «Некоторые роли он (Табаков) играть не может в силу того, что ему нужен какой-то ход. Способность к характерности у него есть. Меня настораживает его общественная деятельность. Он подчас роняет себя и может этим уронить театр. Пусть думает больше об ответственности перед собой и театром. Актером он может быть интересным, острым, разнообразным. Элементы представления проявляются тогда, когда он непосредственно не существует на сцене. Давайте ставить перед ним более серьезные задачи. Самый вредный его успех – это Лаймон. Там он был предоставлен самому себе, то есть самостоятельный. Необходимо держать в руках его режиссурой, так как без режиссера он может быть ничто. Замышлять роль, осуществлять ее – это ему самому не под силу»[42]42

РГАЛИ. Ф. 3152. Оп. 2. Д. 122. Л. 88.

[Закрыть].

Сама пьеса не была близка Ефремову. В те годы театру разрешали один раз в сезон обращаться к западной драматургии и в 1967-м для этого выбрали пьесу Олби, одного из лучших современных драматургов. Кроме этого, в то время коллектив в жестком рабочем темпе создавал к пятидесятилетию Октября трилогию «про зовы и тупики освободительной идеи». Все три сложных и многолюдных спектакля, воскрешающих летопись революционной борьбы в России, Ефремов поставил в невиданно короткий срок. Авторами пьес трилогии были Леонид Зорин, Александр Свободин и Михаил Шатров. В «Декабристах» Табаков играл восторженного простуженного Рылеева – человека, который в трудный час смог сказать решительное слово и заплатить жизнью за свой звездный час. Олег Павлович играл человека, который совместил поэтическую восторженность, одухотворенность и деловитость организатора. В «Народовольцах» он получил роль бородатого мужика, наблюдателя казни цареубийц. В «Большевиках» созданный им образ Загорского строился на проходах, на мимолетных бликах, словно бы с пометкой: юбилей пройдет быстро, празднование закончится и помнить о трилогии будут только специалисты. Конечно, зачем в таких напряженных обстоятельствах нужна была какая-то инвалид-американка Карсон Маккалерс, пишущая то о глухонемых, то о женщине-гермафродите, то о калеке-гомосеке?

«Революционная» трилогия, создаваемая театром, прошла сложный путь приема официальными инстанциями. Сегодня эти пьесы читаешь, с большим трудом преодолевая многословие натужных идей. Вкрадывается мысль, что трилогию не принимали именно по причине художественной несостоятельности текстов. Но она имела настоящий успех у зрителя, причина которого была в режиссерском решении. Не случайно нигде больше постановка «Большевиков» – а пьеса Шатрова шла в театрах всей страны, – успеха не имела. Когда в голове нет идеи, пасует любой талант, но у Ефремова идея была. Он поставил трилогию, которая жила словно в двойном звучании. С одной стороны – фактологическая основа истории, с другой – напряжение и страстность современных размышлений, оценки тех удивительных судеб, которые собственными жизнями мостили дорогу к будущему. Создавалась иллюзия сопричастности ныне живущих современников событиям прошлого.

Вспоминается зрительный зал 1960-х годов, который в едином порыве вставал вместе с соратниками Ленина, поющими «Интернационал». Так было, такова была власть театра. Сегодня подобное представить трудно. Ответом того времени была позиция театра, законы, по которым жили, когда слово не расходилось с делом. И Табаков это подтверждает: «Мы понимали театр как служение отечеству – да простится мне высокий стиль, но иначе я сказать не могу. И мы хорошо чувствовали водораздел между тем, что отвечает и что не отвечает театральным и более общим этическим нормам. Что можно и что нельзя, если ты хочешь сохранить в себе художника и человека. Моральное “можно” и моральное “нельзя” – это, в сущности, ощущение границы между добром и злом. Если бы мы не жили этим “нельзя” и этим “можно”, “Современник” не стал бы, не мог стать для своего поколения тем, чем он стал».

Театр для создателей «Современника» был религией, хлебом, дыханием. Романтически влюбленные в театр, они жили искусством, с достоинством ему служили, верили – подчас наивно – в несокрушимость своего дела. У них не было желания притворяться, но они мгновенно включались в игру, и их способность подхватить чей-то посыл и сегодня удивляет. А сцена всегда безошибочно обнаруживает намерения человека, требует от актера честности и открытости. Только так он познает себя и другого в себе. Слава у них была, как говорят в театре, «на чистом сливочном масле». Это было временем культуры, сохраненной в каждой значительной личности. Нельзя было интересоваться только собой, не болеть за судьбу общего дома, под которым подразумевались и театр, и город, и отечество. И можно поверить Табакову: «Мы мечтаем о театре большой силы чувств, о точном воздействии на зрителя… А для этого нужно самим жить не пошло, самим жить естественно, самим жить не суетно».

Сегодня от актера или режиссера трудно услышать нечто подобное, но законы, по которым театр живет в мире, остались прежними. Только «взволнованный действительно волнует», и «чтобы выразить чувство, надо его ощущать», а уж если «хочешь, чтоб я плакал, – плачь сам». Словом, «хочешь светить – гори!» Так просто и ясно, но для многих это непосильная задача. Во все времена театр держал испытание на правду, в наши дни особенно. Проблема большинства неудач в наши дни сегодня даже не в профессиональной оснащенности, а в бедности внутреннего мира, эгоизме устремлений. Стал редкостью талант человеческого сочувствия, заинтересованности, ответственности. Этот мейерхольдовский «крючок для подцепки зрителя» великий педагог Шалва Амонашвили именовал «законом взаимности». Без него нет интереса к искусству: «Если поймешь – полюбишь, а если полюбишь – поймешь». Если нет подлинного чувства добра, ничего в искусстве не получится. И не нужно быть титаном, монументом – для этого нужно быть просто человеком. Убедить можно лишь в том, что не только прочел, узнал, но что осознал и прочувствовал лично, материал «оживает» от глубины и силы вживания в него. «Вода кажется иной густоты, когда глубока». Необходимо слиться с материалом, но не захлебываться в нем, а вольно плыть. В этом процессе огромную роль играет воображение. Можно выучить мизансцены, интонации, пластику, но нельзя выучить подтекст – живую, текучую, дышащую материю. Тогда вымысел пьесы превращается в художественную сценическую быль.

* * *

В 1967 году жизнь Табакова могла круто измениться – он имел шанс стать европейской кинозвездой. Чехословацкий режиссер Карел Райш искал актера на роль Сергея Есенина в своем фильме «Айседора», где главную роль предстояло играть мировой знаменитости Ванессе Редгрейв. Переведенный на русский сценарий фильма был доставлен в Москву, где с ним ознакомилась министр культуры Екатерина Фурцева – по ее протекции выбор пал на Табакова. На руках у него уже были билеты в Лондон, куда актера пригласили на примерку костюмов, а в «Современнике» тем временем сдавали «Большевиков» по пьесе Шатрова. Со спектаклем возникли неприятности, его собирались закрыть…

Участие в международном проекте открывало перед актером невиданные, редчайшие по тем временам перспективы европейской, а возможно, и мировой известности. Однако, вместо того чтобы лететь в Лондон, а затем получить гонорар, о котором можно было только мечтать, Табаков остался в Москве. Он пожертвовал невероятным шансом, потому что Ефремову потребовались его присутствие и поддержка. Режиссер рассчитывал на его помощь, чтобы плечом к плечу отстоять перед цензурой премьеру спектакля, не прошедшего «лит» пять раз подряд. Тогда Табаков отправился к той же Екатерине Фурцевой и убедил ее прийти в театр на прогон «Большевиков». Так не самый значимый спектакль «Современника», где Табаков играл не самую главную роль, был спасен. В наши дни, пожалуй, не найдется людей, которые бы отказались от такого заманчивого предложения ради поддержки своего дела, своих товарищей. Вероятно, тогда действовала непонятная мораль другого времени, другого театра, которого давно нет и, может быть, уже никогда не будет.

Через два года Олег Ефремов покинет «Современник», что многими будет воспринято как кризис театра. А пока премьера по пьесе Горького «На дне» (1968 год, режиссер Галина Волчек) демонстрировала достойный уровень мастерства, «стойкость эстетических правил». Сыгравший Татарина Табаков, как и все остальные исполнители, существовал в ней серьезно и убежденно. Он был необходим как важное звено в цельном и строгом замысле авторов постановки. Многоярусное общежитие, своего рода семейство людей, потерявших положение, профессию в прошлой жизни, – все они когда-то кем-то были в том мире, откуда их изгнали. Личные драмы героев то тлели, то вспыхивали из-под пепла, а временами их огни затейливо сплетались друг с другом.

Театр быстрее других реагирует на окружающую жизнь – дописывает ее, как заметил известный режиссер, проясняя невидимые конфликты. Каждый вечер, приходя в театр, актер приносит с собой на сцену то, чем дышит сегодняшний день. В связи с этим оживает самый мощный момент в спектакле – уход из жизни Актера. В этой роли мне довелось видеть Валентина Никулина, и говорят, что это не идет ни в какое сравнение с игрой Олега Даля. Но важно другое – пронзительное прощание с верой, надеждой. Погибал не только Актер – уходил из реальной жизни романтизм надежд на лучшее. Исполнители проявили завидную наблюдательность, в многоголосье обитателей ночлежки жила интонация каждого из них. Это была не прежняя правдивость, когда между актером и персонажем «иголочки нельзя просунуть». В сочности характеров присутствовала жесткость оценки происходящего. Дидактика отсутствовала, да и какие нравоучения могли помочь людям, которым дальше падать некуда? Все они – бывшие: бывший мастеровой, бывший аристократ и бывший интеллигент, а рядом булочник, крючник, публичная женщина, торговка… Их всех, так или иначе, выбили из колеи, заставили опуститься «на дно», где считаются ненужными и неуместными всякие навыки и понятия из прошлой жизни. А с другой стороны, кому же еще говорить о будущем, как не человеку, опустившемуся на дно?

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.