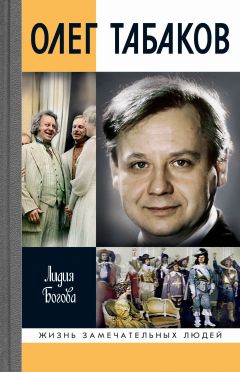

Текст книги "Олег Табаков"

Автор книги: Лидия Богова

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 14 (всего у книги 20 страниц)

Действительно, о какой программе театра могла идти речь, когда сама жизнь в начале 2000-х проходила без внятных программ и серьезного осмысления происходящего руководителями страны? То время напоминало ситуацию, когда объявили на самолет посадку, все кинулись занимать места, а когда взлетели, вдруг осознали, что никто не объявил место приземления. Порой было тошно, а выйти некуда. Так и летели, мало что понимая. Ломалось время, заново кроилась история, из театра ушел привычный герой, от него освободились как от ненужности, судорожно искали нового, но мало что получалось. Творческая программа, пожалуй, была в то время только у Петра Наумовича Фоменко, который получил, наконец, вожделенное здание и со своими учениками воплощал все, что накопилось в душе Мастера за долгие годы гонения. Но и он никаких программных речей не произносил.

Табаков на замечания критиков отвечал иногда едко, а часто грустно, признаваясь: «Сегодня героев просто нет, да и не может быть, что-то не шибко помню, чтобы французская революция рождала обилие героев. Все больше Тартюфы или какие-то пакостники, дурачки вроде Журдена. Для меня герои – настоящие, не киношные – просто русские интеллигенты: Лихачев, Солженицын, Астафьев, те, которые умудрялись сохранять достоинство и в прошедшие эпохи и сегодня, так бывает, когда пишешь, думаешь, живешь вглубь». Поэтому он называл имена авторов, режиссеров и часто такие интервью заканчивал словами профессора Серебрякова: «Надо, господа, дело делать!» Казалось, эти слова Табакову очень нравились. Какое-то время (особенно в период репетиций «Дяди Вани») он, помнится, пользовался ими как боевым девизом.

Табаков принял хозяйство театра, у которого было как великое прошлое, так и накопившиеся проблемы последних десятилетий. Чтобы их решать, нужно было иметь не только профессиональную готовность, но и азарт, известную долю авантюризма. Новый руководитель, оставаясь реалистом, сумел принять ситуацию такой, какова она была. Это качество – бесстрашие принятия реальности и бескомпромиссность разрешения трудностей – чисто табаковский подход к делу. Но при этом никогда не изменял своим принципам. Поколение «оттепели» в его лице получило самое деятельное и успешное воплощение. И в деловом смысле он оказался не менее одарен, чем в актерском мастерстве и педагогическом даре. Записной лицедей Табаков был рожден хозяином дела. Судьба распорядилась верно, вручая ему большое хозяйство. На него невольно заглядывались, когда действительно со знанием дела он читал бумаги и отчеты о расходах, приходах, сборах, об окупаемости спектаклей, о том, какие постановки и в какой срок дают профицит. Слушать начинали с улыбкой, но весьма скоро замолкали. Иногда казалось, что он гениально играет новую роль в жизни. Термины в эти минуты звучали в его устах как строчки поэзии. Вот уж кому ликвидация социалистического строя не нанесла урона, казалось, просто освободила от пут, открыла простор для инициативы! При этом его здравый смысл всегда оставался артистичным и удивительно обаятельным. И снова в эти минуты на память приходил его трогательный Илья Ильич Обломов, хотя о реальном Табакове все чаще говорили – «новый русский». Правда, своими подначками и скоморошеством он часто сбивал с толку. Особенно любил это делать по отношению к журналистам.

Если в театре возникала какая-то неоднозначная ситуация, он мгновенно перехватывал инициативу и приглашает критиков «поговорить». Поговорили. Сам Олег Павлович был в эти минуты неподражаем, превращая намечавшийся диалог с неприятными вопросами в остроумный моноспектакль. При этом непременно напоминал собравшимся в зале, что открыт для критики. Но всегда так ловко держал удар, что скорее нападал, чем защищался. Несомненно, он всегда оставался хорошим политиком. Никогда не зависел от мнения толпы, но был далек от пушкинского «хвалу и клевету приемли равнодушно». Его политика была открытой, он всегда был готов прислушаться к конструктивным советам, как, впрочем, вовремя остановить указующие персты в ложном направлении. Словом, во всех ситуациях присутствовало единовластие без самодурства. Вспоминается ситуация в студии канала «Культура». Театральный критик, апологет искусства Германии, на все лады пела дифирамбы немецким театрам, весьма грубо намекая на несостоятельность происходящего на российской сцене. Тут слово взял Табаков, и уже через минуту зал умирал от хохота. Актер пересказывал спектакли, которые он видел в Германии. Рассказывал о том, что видел, как понял увиденное. А когда хохот утих, спросил критика: «Вы хотите это увидеть на российской сцене?» Та в ответ промямлила, мол, я так, конечно, сказать не могу… «И не надо!» – подвел черту Табаков.

Когда кто-то посетовал на то, что вы, мол, «ставите, черт знает что, да и жизнь у вас на сцене какая-то мрачноватая», – он парировал словами известного руководителя Малого театра Южина: «Ставим тех авторов, каких имеем, а жизнь на сцене та, которая бушует за стенами театра». Чувство современности у него было в крови, и поступки совершал «с прямотой и отвагой власть имеющего». Исчезновение буквы в мхатовской аббревиатуре, вызвавшее так много нареканий, было продиктовано именно этим ощущением. Человек он был стремительного ума, уникальной внутренней дисциплины, а решительность и самоотверженность не способствовали к подчинению обстоятельствам. Не было своих идей, брал чужие и усиливал их, подтверждая каждым прожитым днем, что Театр – это Театр, ни университетом, ни философской кафедрой, ни амвоном для проповеди он стать не может. Если кто-то будет пытаться выстроить логику его творческих поисков того времени, указать направление, – быстро остановится в недоумении. Остановится и озадачится пестротой и кажущейся непоследовательностью.

Следует заметить, что за свою жизнь Табаков играл много разного, подчас неожиданного. Поэтому человек, знакомый с биографией руководителя, не удивится ни выбору пьес, ни приглашению режиссеров. В МХТ присутствовал весь спектр наличной режиссуры – отечественной, да и не только. Тут всемирно известные имена и никому не известные. Разнообразие лиц, поколений, возможностей. Нет только в этом разнообразии заурядности, усредненности, инерции, безразличия. Да, он хотел успеха и себе, и коллегам, хотел по-прежнему зрительской любви за дело, которому служил, и по-прежнему был открыт миру и таланту. Профессиональной и лабораторной замкнутости не понимал и не принимал. Он, словно первопроходец, осторожно нащупывал путь, делал новый шаг, не думая, мол, сейчас сделаем эксперимент, а потом сделаем вывод. Да и некогда было экспериментировать, мхатовская труппа – огромная, а были еще актеры «Табакерки», а он как никто знал, какое влияние на профессиональный климат в коллективе оказывает неработающий актер. Ощущая себя на перепутье дорог, он хотел, чтобы как можно больше коллег жили в состоянии профессиональной готовности, часто слыша в свой адрес упреки во «всеядности», в желании всюду отметиться.

В свое время к юбилею Инна Соловьева составила список имен, которые появились в афише театра с приходом Олега Табакова. По алфавиту: Богомолов, Брусникина, Бутусов, Врагова, Григорян, Гришковец, Еремин, Женовач, Карбаускас, Кац, Машков, Петров, Писарев, Серебренников, Скорик, Рыжаков, Чусова, Черепанов, Чхеидзе, Феодори, Франдетти, Шапиро, Шейко, Яковлев, приглашенные финка, француженка, чех, поляк, венгр, японец. И это еще даже не половина «режиссерского состава»! Приглашались все, кроме тех, кто вел свой театр. Со всеми остальными политика велась по принципу «милости просим». Тадаши Судзуки так Тадаши, почему нет? Замечательная фигура! Инна Натановна заключает: «Они не монтируются, эти люди, и спектакли их не объединишь. Это все идет параллельно. Но, по Лобачевскому, это где-то, может быть, и пересечется. Как Бог даст! – надеется критик. И Табаков – русский деловой человек еще и потому, что он не боится этого – как Бог даст. Имеет основания полагать: Бог вправду даст. Самому при этом лучше бы не плошать. Но даже и оплошавши – как-нибудь выберемся».

Одно нельзя отрицать, перечисляя упомянутые имена, – панорамное представление режиссуры и драматургии налицо. Об этом говорит и актерский состав труппы МХТ. По приглашению Табакова в труппу театра вошли Ольга Яковлева, Авангард Леонтьев, Алла Покровская, Валерий Хлевинский, Борис Плотников, Константин Хабенский, Михаил Пореченков, Михаил Трухин, Марина Голуб, Анатолий Белый, Владимир Краснов, Сергей Сосновский, Дмитрий Назаров, Николай Чиндяйкин, Паулина Андреева, Алексей Кравченко, Дарья Мороз, Дмитрий Дюжев, Ирина Пегова, Юрий Чурсин, Максим Матвеев и другие. И что бы там ни писали, как бы ни обсуждали, Московский Художественный театр до последних дней жизни Мастера был одним из успешных театров страны. Очереди в кассу в день открытой продажи билетов выстраивались на весь Камергерский. Тут не поспоришь – сделал это именно Табаков.

Репетируя, играя премьеры и текущие спектакли, он сложил с себя полномочия ректора Школы-студии МХАТа, но остался педагогом – и в той же Школе-студии, и в другой студии, американской. Сначала был только художественным руководителем МХТ, но затем взял полномочия и директора. Плюс кино и общественные обязанности. По складу личности он не только не тяготился масштабом ответственности, а, наоборот, считал, что так и надо жить. Факт престижа, имидж продвинутого деятеля новой формации – эти вещи для него были важны, чего он никогда не скрывал. Табаков внимательно вглядывался в неоднородный зал, кто сегодня его заполняет, Вернее, залы, потому что за время его руководства в Театре появились Новая сцена, Малая сцена, Учебная… Везде шли спектакли, и если где-то случалось непонимание, огорчения особого не испытывал. Не приняли, стало быть, не приняли, живем и работаем дальше. Некоторые объясняли просто: мол, его волнует только прибыль. Думается, было не так. Просто пережитое и прожитое бурной жизни позволяло спокойно воспринимать любой результат.

Да, театр без зрителя для Табакова представлял занятие бессмысленное. Успех оставался главным критерием. Зал должен быть полным, пусть это будет помещение размером лестничной площадки. Но уважение к русской культуре он сохранил до конца своих дней и никогда не пытался строить театр на принципе «деньги – прибыль и еще раз деньги». Духовные ценности не материальны, идеология основывается на духовности, деньги не определяют доступ к таланту, за деньги талант купить нельзя – эти истины можно проследить по его поступкам. Просто дорогу к счастью каждый сам находит, и порой это удается, только разрушив кем-то установленные барьеры и понятия. А в перерывах между выпусками новых постановок, словно по мановению волшебных сил, была проведена крупномасштабная реконструкция Основной сцены и зала, благодаря чему МХТ им. А. П. Чехова стал одним из самых технически оснащенных театров мира. Обновились вся верхняя и нижняя механизация уникальной мхатовской сцены, все звуковое и светотехническое оборудование, залу было возвращено первоначальное шехтелевское оформление.

В 2014 году по инициативе Табакова перед зданием театра в Камергерском переулке был открыт памятник основателям МХТ В. И. Немировичу-Данченко и К. С. Станиславскому, в 2015 году начато строительство филиала МХТ на пересечении проспекта Андропова и Нагатинской улицы (станция метро «Коломенская»). Придется согласиться с его словами: «Я оглядываюсь назад, на результаты своей работы, и мне кажется, что пахал не один, а трое, а иногда и больше». Вот уж не повернется язык сказать о нем, что «жизнь пронеслась без явного следа». Но если бы самого Табакова спросили, какое амплуа его деятельности ему дороже, он, скорее всего, ответил бы: актерство. С тех пор, как из руководителя родной «Табакерки» он превратился в главу МХТ, то есть в одну из первых руководящих персон театральной России, он успел сыграть на сцене Мольера, Нильса Бора, Тартюфа, профессора Серебрякова, купца Прибыткова, помещика Плюшкина, графа Альмавиву, Степана Судакова, Бургомистра… Это – из сыгранных на сцене в последние годы, а ведь были еще и старые, продолжающие свою жизнь в МХТ и в «Табакерке».

Замечательный критик Александр Соколянский однажды сказал: «Ходят легенды, что Табаков, повернувшись к залу в полупрофиль, может одной половиной лица заставить зрителей рыдать, а другой расколоть партнеров по сцене до непобедимого хохота». Легенда в искусстве, при всей ее неправдоподобности, порой выражает суть явления или человека точнее любого факта. Арсенал его приемов как будто наизусть выучен постоянным зрителем, но вы и по двадцать пятому разу будете умиляться над интонациями такого родного голоса. Демонстративно не молодясь, раньше срока перейдя на стариковские роли, он никогда не сработал вполсилы, круто менял амплуа, едва возникал риск однообразия. Наивно полагать, что Табаков не знал ошибок, жизнь без этого не бывает, но он как-то так себя обустроил, что внимание на срывах не фокусировалось. Нет мало-мальски серьезного анализа, почему та или иная роль не получилась. И хотя есть мнение, что критик пишет ярче и серьезнее, когда делает разбор неудач, почему-то мало находилось охотников делать это в отношении Табакова. Может быть, потому что он сам не драматизировал события в своей жизни, никогда прилюдно ни о чем не сожалел, ни разу никого не обвинял. Казалось, некогда ему этим было заниматься, работал как турбина, а при таком варианте и ритме деятельности удач всегда больше, чем промахов.

Из ролей последних лет ближе всего по взглядам и убеждениям был к нему Флор Федулыч Прибытков в «Последней жертве» – бесспорная и важная удача. Появление на сцене Табакова-Прибыткова зал встречал аплодисментами, словно признавался: верим всему, что дальше случится. И пришлось поверить невероятному. Надо ли говорить, что мы живем в твердой убежденности, что у нас порядочный человек честно нажить большой капитал не может. Наша «болезнь общественного сознания» опасна, потому что тормозит развитие личности. Создавая образ симпатичного, умного и честного промышленника, Олег Табаков выполнял важнейший социальный заказ. Соотнести роль с исполнителем, наверное, было бы любопытно и заманчиво, но вульгарно. Сходство читалось, но речь шла о моральных основах жизни русского капиталиста. Невольно на память приходило «честное купеческое слово», которое, как свидетельствовали современники, было крепче всех писаных законов. Да и сам Флор Прибытков крепко стоял на земле, счет деньгам знал, способен вывести на чистую воду любого негодяя, бойкого мошенника сам облапошит, но с порядочными людьми он ведет себя порядочно.

Все в этой роли шло Олегу Табакову: и тихие мягкие интонации, и выверенная неторопливость плавных движений, и здравая рассудительность. Невольно в памяти возникает картина, когда Прибытков делает предложение молодой вдове и как принимает с облегчением отказ: женщина собирается замуж, на содержание она не пойдет. Он понимает: она не врет, значит, все по-честному. И для него это главное. Но вот в следующей картине она приходит просить денег, кокетничая и заискивая, и герой с нескрываемым огорчением задумался: неужели ошибся? Он всему знает цену и готов платить за все так же честно, как платит налоги. Он и обязанности культурные готов оплачивать, ничего не понимая в искусстве. Если женщину, которая нравится, можно купить, будет покупать, а вот если она не продается, нужно брать замуж, все опять же открыто, по-честному. И все в роли Флора Федулыча так шло к Табакову, его возрасту, стати, положению, что было ясно: этот персонаж нравится, близок самому исполнителю. Одновременно с этой постановкой шли спектакли «Дядя Ваня» А. Чехова, «Копенгаген» М. Фрейна, «Тартюф» Ж.-Б. Мольера, в которых Табаков играл профессора Серебрякова, ученого Нильса Бора, циничного лжеца и обманщика Тартюфа.

Последняя роль оставила у зрителя недоумение. Вероятно, что-то не совпало с умонастроениями актера, не случайно во время работы над спектаклем он признавался: «Вот сыграю Тартюфа и больше новых ролей брать не буду». Признаваясь, что сам он спектакль «Тартюф» не любит, Табаков с укоризной добавлял: а народу нравится. Еще бы не нравилось! Стоит только вспомнить уморительные гримасы, которые актер строил партнерам, да еще сопровождал неожиданными голосовыми переливами, все его «фирменные» улыбки, обилие интонационных и пластических острых приемов. Парится в баньке с двумя монашками, возлюбленной поет вместо серенады «Тишину над Рогожской заставою» и, «не отходя от кассы», приступает к тому, ради чего пел. Кульминация – стриптиз за ширмой, который высвечивает экран. Спросите: а при чем тут Мольер? Ни при чем. Речь не о нем и не о пьесе.

Авторы, писавшие о театре, дружно признали спектакль неудачей. Рецензии различались лишь степенью неприятия. Известно, что сценический эффект основан на конфликте двух взаимосвязанных задач: верность, близость к первоисточнику и независимость от него. Обрести свободу можно, если серьезно и ответственно пройдешь все смысловые лабиринты авторской логики в пьесе. Не сделаешь, не сумеешь, не захочешь – родится логика или бытовой истории, не имеющей отношения к искусству, или возникнет куча словесного мусора, из которой озадаченный режиссер засучив рукава примется лепить «нечто вразумительное». Имя этому факту – «культурное худосочие». Когда режиссер Нина Чусова в интервью рассказывала о придуманном уголовном прошлом героя комедии «Тартюф», это не смущало. А почему бы и нет, если это будет «по серьезу»? Но когда герой Табакова напомнил пахана из «Джентльменов удачи», стало грустно. Все-таки герой Мольера, как и его автор, явно были умнее тех, что царили на сцене. Стало непонятно, как воспринимать увиденное: играли то ли капустник советских времен, то ли шло студенческое пересмешничество. Работали предельно грубо, тупо. Много придумали для того, чтобы повалять дурака, но авторский сюжет размыли, а свой, театральный, не сочинили. В таких ситуациях и талант большого актера не спасает, его мастерство становится навязчивым, а все «пиршество красок» существует вне смысла и сути характера. А вместе с тем «пафос балаганного гаерства» разыгрывался в изысканных декорациях, в расписных костюмах… Дорого, богато – но зачем?

Сегодня на спектаклях засыпаешь не от скуки, а от агрессии и безвкусия. Ушло из театра уважение к живому существу, каким является пьеса – в художественном произведении есть нечто страдающее, требующее любви и защиты. Автор, отстаивая правду, прошел муки цензуры, нажил кучу врагов, что требует как минимум уважения и понимания. Неправда, будто спектакль способен улучшить пьесу, прикрыть ее грехи. Приблизительность не обернется на сцене точностью. Надуманное не превратится в искреннее, а искусственное не станет естественным. Драматург создает содержание театрального искусства, а режиссер должен разгадать драматургию, подчинив этому приему все компоненты театрального искусства. Так рождается художественный театральный образ, воплощенный в актере. Да, публика ходит в театр смотреть хорошее исполнение хороших пьес, а не саму пьесу: пьесу можно и прочесть. Но каждый раз это должно быть не просто хорошее исполнение, но и своя история, будто вчера написанная. С годами, когда публика сразу в твоих руках, когда зритель ценит в актере не столько качество, сколько имидж исполнения, даже большому артисту работать становится сложнее. Громадный опыт не столько облегчает, сколько настораживает. Не зря говорят балетные: «приходит опыт, пропадает прыжок».

Первенство режиссера Табаков никогда и с годами не оспаривал, но слепо подчиняться, оставаться только исполнителем просто не мог. Поэтому иногда оказывался смелее замысла и дальновиднее постановщика. И конечно, сохранял так любимую зрителем радостную зрелищность, юмор, иронию, сарказм, где все проявления жизни телесной и духовной жили в музыкальном единстве. Часто говорили – переигрывает! Но никогда не было, чтобы кто-то заметил, мол, недоиграл. Да, порой не хватало чувства вкуса, меры, строгому глазу он казался богачом, который неумело тратит богатство. Но так не хватает сегодня его фирменных комических добавок, странных необъяснимых гримас, что невольно приходят на память известные слова «что в легкомыслии есть мудрость, в поверхности – глубина».

Комедия англичанина Майкла Фрейна «Шум за сценой» в свое время имела большой успех на российских подмостках. Затем у автора последовала череда неудач, а когда появилась пьеса «Копенгаген», театры даже не знали, как реагировать. С одной стороны, чувствовалась рука серьезного мастеровитого драматурга, но тема о проблемах ядерной физики, повествовательность диалогов, участниками которых являлись ученые с мировыми именами, ставили закономерные вопросы: а будет ли это интересно зрителю? Театру – да, а зрителю? Если бы Фрейн написал повесть или эссе, получилось бы интереснейшее произведение. Но он написал пьесу, словно забыв, что у театра, как и в физике, существуют свои законы. Не случайно, познакомившись с пьесой, многие говорили, что это творение исключительно для радиотеатра. Обеспокоенность была понятна, и в пылу разговоров на эту тему Табаков бросил фразу: «Если зритель начнет голосовать ногами, придется уходить из театра». Не пришлось: нельзя сказать, что был оглушительный успех, но уважение постановка вызывала.

Суховатый, сдержанный, малоподвижный спектакль странным образом втягивал в суть обсуждаемых проблем, хотелось не то чтобы разобраться в тонкостях спора двух ученых, хотелось узнать, что за люди были в этом споре, которые своими открытиями привели мир к пропасти исчезновения. Табаков, от природы тяготеющий к щедрым краскам, играл Нильса Бора сдержанно, без эмоционального нажима. Но была в его существовании какая-то элегантность, даже юмор неожиданно ощущался в философских рассуждениях. Что там публика понимала, судить трудно, но слушали внимательно. Да и Борис Плотников, исполнитель роли Вернера Гейзенберга, ученика Бора, словно забыл о своих привычных интонациях вдохновенного романтика. «На вселенском пиру халтуры» появился спектакль совсем непростого содержания, где артисты работали четко, подробно, информативно. И прав был рецензент, который отметил, что «актеры давно на этой сцене не играли с таким благородством и достоинством». Режиссер Миндаугас Карбаускис и художник Александр Боровский сработали без излишеств, словно помня, что зритель подустал от театральной «развлекухи» и не нужно завоевывать аудиторию любой ценой, да и остались еще те, которые хотят воспринимать театр местом, где можно разговаривать уважительно о вещах сложных и важных.

В дни подготовки к семидесятилетию артиста на «Радио России» в цикле «Антология рассказов А. П. Чехова. XXI век» Табаков прочел «Архиерея»: удивительный рассказ, написанный в 1902 году. Действие рассказа происходит на Страстной неделе, между Вербным воскресеньем и Пасхой. Архиерей умирает накануне Пасхи. Перед смертью у него открылось такой силы кровотечение, что как будто исчезло тело, а на лице остались только огромные глаза, и взрослый человек превратился в мальчика Павлушу. Физическое страдание и своего рода жертва кровью стали условием обратного движения времени, условием мифологического возвращения героя в детство, когда, казалось, даже воздух дышал радостью. До сих пор остается загадкой, как исполнитель, играющий блатного Тартюфа в грубом и упрощенном спектакле, мог одновременно так тонко читать рассказ, где тоска, чувство жизни и смерти «увлажняли слезами душу и сердце» слушателя.

У героя рассказа был реальный прототип – епископ Таврический и Симферопольский Михаил, умерший в 1898 году от чахотки. Чехов хранил его фотографию на своем письменном столе. Еще в «Комнате смеха» зритель почувствовал серьезность отношения актера к старости. Интересовала его, конечно, не дряхлость и физическое бессилие, а старость как вершина самопознания, способность думать и чувствовать во всю силу. И в этом был трагизм, ибо старость – время выводов, непреложных решений, нелицеприятных оценок, когда ничего нельзя изменить. Последнее событие в жизни Архиерея происходило на границе между живым и небесным, между далеким прошлым и настоящим, которые как будто сошлись в одной точке. Табакову было важно понять смысл положения человека на границе, когда жизнь героя окончательно не принадлежит ни одной из возможных реальностей, поэтому воспринимается как призрачная, миражная. В реальности Архиерей страдал физически от косноязычия жизни, он жил в полном безлюдии, его существование всегда раздваивалось между любовью к церковным службам, звону колоколов и невозможностью принять мусор жизни. И только в предсмертном сне он наконец обретает желанную свободу, когда в толпе людей, заполнивших церковь, вместе с ними оплакивает неизбежность боли и страдания. И возникало удивительное просветление, рождалось ощущение того, что с нашей смертью ничего в мире не кончается, а вероятно, не кончаемся и мы сами. Да, была тоска от пронзительного чувства жизни и смерти, хрупкости, разделяющей эти миры, но оставалась поэзия самой жизни, которая на этом свете всегда сильнее.

Чеховский рассказ о примирении с миром, в котором было много хорошего, много ненужного, много запутанного, а теперь вот как-то все распутывается само собою: «И ему уже казалось, что он худее и слабее, незначительнее всех, что все то, что было, ушло куда-то очень-очень далеко и уже более не повторится, не будет продолжаться. “Как хорошо! – думал он. – Как хорошо!” Рассказ о смерти назвать радостным нельзя, но он тих и прозрачен. Читал Табаков спокойно, негромко, ничего не форсируя, ни на чем не настаивая. Звук приглушен, даже глуховат, но ритм выдержан в каждой фразе, скромная амплитуда так чиста, что казалась богатейшей коллекцией тонов. Все, что артист произносит, видишь в подробностях, реально осязаешь. Слово приобретало значение события, оно участвовало в действии и было способно идти мимо действия. Вне действия. Как известно, драматургия мысли – основа любого художественного чтения, и у Табакова был дар двигаться «в слове как в пространстве», он интонацией воссоздавал объем театрального пространства, артист играл слово, не лицедействуя при этом.

Наблюдать за Табаковым, за тем, как он думает, как, формулируя мысли в слова, уходит в глубь себя – было интереснейшим занятием. Было ощущение, что вместе с ним вы вслух размышляете. Так он включал слушателя в процесс рождения мысли. Порой трудно было понять, как это происходит. Есть люди, которые мыслят с пером в руках, и только что написанный текст, словно воронка, затягивает тебя в осмысление прочитанного. Актер Табаков мыслил так, что ты видел мысль как рождающийся на твоих глазах творческий акт. Его интонация, музыка чувства переносили тебя в насыщенное культурное пространство, и твое воображение рисовало картину мира в подробностях и нюансах.

Искусство Табакова-чтеца уникально. Конечно, это был театр – но театр особенный, собранный в одном актере. Не ансамбль многих или нескольких, а один актер, играющий целый спектакль. Здесь особая сила прямой связи: автор – актер – зритель. Исполнитель, исследователь и художественное слово существуют в нерасторжимой связи. Многие добавочные средства театральной выразительности отсутствуют. Нет обычного правдоподобного актерского поведения, особый смысл приобретает малейшее движение руки, наклон головы, пауза. Как сказал Вахтангов, в этом театре «надо играть скульптурно». Естественно, театр одного актера не терпит среднего уровня, и условием его существования является личность, способная к серьезному саморазвитию, философскому осмыслению литературы, с интересом к жизни людям, которые и есть подлинная ценность любого общества. Порой казалось, что в его голосе звучала сама жизнь, будто все случилось на самом деле. Разные эпохи, страны, события, герои, ожившие в его сокровищнице интонаций, словесных пассажей, получили звукоэмоциональное выражение. Персонажи Александра Пушкина, Николая Гоголя, Льва Толстого, Ивана Гончарова, Антона Чехова, Петра Ершова, Василия Шукшина, Виктора Астафьева, Чингиза Айтматова, Валентина Катаева, Марка Твена, Габриэля Гарсиа Маркеса и сегодня помогают увидеть мир целиком во всем его многообразии и целостности, не имеющим начала и конца.

В общении с любой аудиторией у Табакова на удивление органично возникали стихи, строки любимых Константина Симонова, Давида Самойлова, Бориса Пастернака, Александра Твардовского. Поэзия – всегда шифр, тайна. Во все времена поэзия ставила задачей формировать душевные качества. Работа над стихом предполагает особое творческое самочувствие, особый психофизический настрой. Трудом, талантом, терпением постигал он истину, энергию стиха. И художником стал, потому что проникал через речевую структуру в глубинные источники того, что Станиславский называл жизнь человеческого духа. Добавим, «жизнь духа» в конкретном времени и месте. Невольно в памяти всплывает его Василий Теркин из поэмы Твардовского; в исполнении Табакова невольно сработала генетическая память, были слышны эпичность и «скрытая теплота лиризма», демократизм и сложная музыкальность, «слабость сильных, нежность железных, надежность усталых». Невольно подкатывали слезы. И сегодня нельзя ждать развития мастерства без опыта таких актеров, как Табаков, без честной попытки дотянуть свой уровень до его исполнения.

К восьмидесятилетию Олега Табакова в 2015 году режиссер Константин Богомолов поставил для него спектакль по пьесе английской актрисы и драматурга Николы Маколиф «Юбилей ювелира», где актер сыграл Мориса Ходжера. И вновь Табаков был сам собой, без привычного лукавства и узнаваемых интонаций. Его герой чуть отрешенно, словно со стороны смотрит на происходящие события. Был в этой работе какой-то закатный отблеск, какая-то несуетливая подлинность. Блеск истинного профессионализма и бесстрашия заставлял задуматься о том, что не существует в театре ключа на все случаи жизни, театр никогда не будет суммой приемов, пусть даже гениальных. Прием может помочь понять многие вопросы, но никогда не раскроет тайну таланта. Магия творчества непобедима.

В последней роли актер потрясающе передал состояние старости, последних дней жизни, когда ритм внутренней жизни становится все реже, но насыщенней. Человек торопится подвести итоги, закончить все дела на земле. Конечно, старость – не лучшая пора в жизни человека, но, как заметил один автор, «именно она позволяет понять то, мимо чего пробегает молодость. В молодости все время хочется уйти «от себя», в старости – прийти «к себе». Поразителен покой, с которым артист играл эту роль. Порой зритель терялся: кто это размышляет об итогах жизни – герой или сам артист размышляет о завтрашнем дне, бесстрашно заглядывая по ту сторону бытия? Для героя пьесы в этой жизни остались только покой, воспоминания и раздумья. И мечта – дожить до девяностолетия. Но когда до заветной даты остается два месяца, врачи объявляют, что дни его сочтены. Счет идет на недели. Девяностолетие – день, о котором герой Табакова мечтал шестьдесят лет. Об истории, связанной с датой, он рассказывает своей сиделке. Ему исполнилось тридцать, когда он в ночь накануне коронации Елизаветы II приехал в Букингемский дворец за королевскими регалиями, чтобы перевезти их в Вестминстерское аббатство и сторожить до утра. Там он встретил девушку, говорил с ней, пил чай, танцевал. Она стала его королевой прежде, чем взошла на трон Соединенного Королевства. И они дали обещания друг другу: что он подарит ей немыслимое по красоте бриллиантовое украшение собственной работы, а она придет к нему на чай в день его девяностолетия и своего бриллиантового юбилея правления. И она пришла. И не важно, кто это был – королева, которой присягают на верность, или его собственная жена, – встреча состоялась. В памяти остались дрогнувший голос жены, которая видит близкий конец любимого, и муж, не теряющий достоинства и гордости в последние минуты. «Не вставайте», – говорит королева, прощаясь, а Морис вскакивает с места и долго смотрит вслед той, встречи с которой так долго ждал. Случилось, сбылось, произошло…

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.