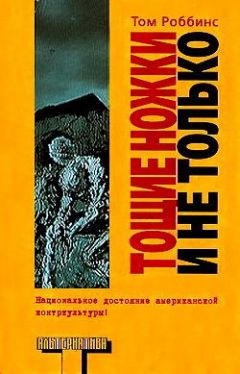

Текст книги "Тощие ножки и не только"

Автор книги: Том Роббинс

Жанр: Современная проза

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 19 (всего у книги 34 страниц)

И если бы ее прощальная клятва положила конец дилемме, идти или не идти посмотреть выставку Бумера (при мысли об этом Эллен Черри одновременно терзало любопытство и отвращение), то таким же самым образом клятва эта положила бы конец и ее ежедневному паломничеству на Пятую авеню, куда она приходила посмотреть на «единственную по-настоящему творческую личность во всем Нью-Йорке». К тому моменту, когда Эллен Черри дошла до собачьего салона красоты Мела Дэвиса с его ностальгическим силуэтом жареной индейки, она поклялась себе, что это был ее прощальный визит к Перевертышу Норману.

Разумеется, Эллен Черри будет скучать по уличному артисту. Не столь понятно, правда, почему.

До этого она говорила себе, что ее влечет к нему по той же самой причине, по которой влечет Спайка Коэна к Иерусалиму: Перевертыш Норман жил не ради денег.

Однако насколько верно утверждение, что деньги для него не главное? А если и нет, то что было в этом такого особенного?

Начнем с того, что Перевертыш Норман вращался отнюдь не бесплатно. То есть почти бесплатно, но не совсем. Можно было стоять часами, неделями, наблюдая за ним, и не бросить в коробочку ни цента. С другой стороны, картонная коробочка для пожертвований – в ней когда-то были упакованы детские кубики с картинками – неизменно стояла на виду, и в принципе никому не возбранялось проявить по отношению к уличному артисту поистине рокфеллеровскую щедрость. Однако в действительности в день Перевертышу Норману перепадала в лучшем случае пара-тройка долларов. Получалось, что, хотя артист вроде бы и не гнушался брать деньги в знак благодарности за свою работу, за свое искусство, за свое незаметное глазу вращение, одновременно им двигали мотивы более высокие, нежели финансовые. В противном случае это было все равно что снимать незаряженным фотоаппаратом.

По мнению Эллен Черри, уже одно то, что Перевертыш Норман был предан своему минималистскому номеру до такой степени, что за мизерное вознаграждение выступал с ним каждый Божий день (за исключением второй половины дня в среду), будь то холод или жара, на виду у равнодушной, а подчас и агрессивной публики, – означало, что он во что-то верил. Несомненно, что и Иерусалим тоже во что-то верил. Вот только во что – этого Эллен Черри не знала. Однако у нее были на сей счет свои догадки, по крайней мере в отношении Перевертыша Нормана. По всей видимости, он верил в медленное вращение на одном месте.

– Беда с этими нью-йоркскими художниками в том, – как-то раз пожаловалась она Бумеру, – что они не только безбожно воруют и у мертвых, и друг у друга, но они делают это исключительно ради славы и денег. И ни во что не верят.

– Это почему же? Верят, – возразил тогда Бумер. – В деньги и славу.

Вот так. Интересно, а есть ли качественное различие между верой в медленное, медленное, медленное вращение на одном месте на виду у толпы и верой в деньги и славу? Можно ли утверждать, что по сравнению с преданностью искусству жажда денег это нечто скользкое, позорное, уродливое?

А поскольку Эллен Черри за два месяца задолжала за апартаменты в «Ансонии», а в придачу сама напросилась на понижение в должности, то волей-неволей ей пришла в голову мысль, а не потребовать ли с Бумера алименты или, на худой конец, часть сборов за его выставку в галерее Ультимы Соммервель – кстати, ту самую, которую она твердо решила бойкотировать. Чтобы поддерживать свой нынешний жизненный уровень, ей придется рассчитывать на деньги, вырученные от продажи произведений искусства, созданных человеком, который, как она знала, ни во что не верил – или, сказать точнее, не верил ни в ее творчество, ни в свое собственное. Эллен Черри никогда не имела ничего против того, чтобы обменивать картины на деньги. Более того, было время, когда она, Эллен Черри, не меньше других алкала славы и денег. Кстати, это было не так уж и давно. Но что-то изменилось с тех пор…

С близкого расстояния успех на поприще искусства – в социоэкономическом смысле – оказался еще в большей степени дьявольским изобретением, нежели она предполагала. Постепенно Эллен Черри с ужасом осознала, что зрительные игры, которым она предавалась всю свою жизнь (как развлечения ради, так и ради спасения души), в сущности, низводятся до положения товара – уподобляясь газировке, джинсам, телехристианству или какому-нибудь патентованному средству. Взаимосвязь искусства и денег стала ей совершенно непостижима. То есть такой же запутанной, как и ситуация на Ближнем Востоке. И ни одного ковра поблизости!

Собственно говоря, сами деньги были непостижимы. С самого момента своего изобретения они ставили в тупик и сбивали с толку тех, кто ими пользовался. И хотя современный человек воспринимает деньги как должное, хотя он привык иметь с ними дело каждый день, если не каждый час, хотя они воздействуют на его образ мыслей примерно так же, как дрожжи на тесто, он так и не приблизился к пониманию их природы, и они столь же непостижимы, что и в самом начале. Деньги занимают наши помыслы, помыкают нами, они заставляют нас биться над разгадкой их сущности, и склонные к размышлениям мужчины и женщины в конечном итоге были вынуждены признать, что деньги застилали им видение сути вещей подобно – да-да, вы угадали, – подобно покрывалу.

Поэтому как только падет пятое покрывало, а вместе с ним и иллюзия денежного успеха, люди, возможно, вновь узнают самих себя, увидят себя – как бы снова нагими – посреди древних ценностей на фоне давно утраченного пейзажа.

А пока можно с некоторой долей достоверности утверждать, что, несмотря на все фобии и стенания, которые они порождают, деньги в некотором роде не существуют. Абстракция, символ, акт веры, долговое обязательство, подкрепленное только словом банкира, – деньги это прежде всего заменитель. И самое смешное состоит в том, что они часто заменяют собой несуществующие вещи.

А вот с точки зрения временного процесса вращение на улице – вещь очень даже реальная.

И деньги, и искусство, щедро припудренные романтической пылью поэзии веков, это прежде всего магия. Вернее, деньги – это магия, а искусство – волшебство. Деньги – это ловкость рук, набор хитрых трюков. Искусство – это узел сил и влияний, что воздействуют на наши чувства при помощи вполне осязаемых и вместе с тем совершенно непостижимых тайных связей. Приходится признать, что разница между искусством и деньгами подчас бывает не толще монеты. Более того, маги капитализма сумели усилить их гипнотическое воздействие на аудиторию посредством манипуляции художественными образами.

Задолго до того, как покрывало торговли опустилось на глаза искусству, оно резко ухудшило зрение религии. Древние храмы, будь то языческие или какие другие, обычно также выполняли роль казначейства или монетного двора. Иерусалимский Храм – не исключение. Первый Храм и обе версии второго служили финансовым центром государства Иудея. Правда, Эллен Черри этого не знала. Преподобный Бадди Винклер скорее всего знал, но свет, при котором Бадди изучал связь религии и богатства, был довольно тусклым, что неудивительно. Жестянка Бобов тоже об этом знал(а), однако в своих рассуждениях о том, на что может походить Третий Храм, он(а) почему-то избегал(а) затрагивать тему возможных взаимоотношений Храма с Центральным банком государства Израиль. Видимо, даже такой бесстрашный ум, как у консервной банки, побаивался задумываться на эту тему.

Ясно, однако, одно – ни деньги, ни любовь к ним еще не есть корень всех зол. Корни зла уходят гораздо глубже. В любом случае деньги – это не корень. Деньги – это листья. Вернее, триллионы листьев, пышных, густых, зеленых, заслоняющих своим фальшивым пологом звезды реальной жизни. И кто сказал, что деньги не растут на деревьях?

Появление денег с их соблазнительными, хотя зачастую двусмысленными посулами придало жизни дополнительную остроту, однако эта острота превращалась в горечь, как только игроки, отупевшие от преследования вечно ускользающей цели, начали путать маркеры с самой игрой.

Итак, даже для тех, кто лично не присутствовал при танце Саломеи, пятое покрывало все равно падет. Оно падет в момент нашей смерти. И когда мы будем лежать, беспомощные, ни на что не реагируя, когда электричество будет неслышно покидать наши мозги, подобно тому, как мошенник покидает город своей жертвы, вот тогда-то нас и посетит мысль, что все в этой жизни мы делали ради денег. И тогда, за считанные мгновения до того, как звезды подмигнут нам в последний раз, нам – если исходить из того урока, который мы все-таки вынесли из этой жизни, – станет невыносимо горько. А может, кто знает, мы еще успеем посмеяться над собой.

* * *

Это комната с обоями Матери Волков. Это комната, где омар порвал наволочку, по ошибке приняв ее за… Опа! Одну минутку! Говоря об ошибках, это совершенно не тот будуар, какой имела в виду Матерь Волков, когда клеила обои. Это вообще не комната. А перекресток Восточной Сорок девятой улицы и площади ООН, где внезапная, совершенно неожиданная метель, принесенная сюда порывом ветра с Ист-ривер, била в лицо Эллен Черри, отчего из головы у той моментально вылетели все мысли о деньгах и искусстве, а в спутанных пчелиных сотах волос тотчас начали собираться кристаллики льда. И словно предваряя галлюцинацию из членистоногих и постельных принадлежностей, возникло воспоминание о комнате, в которую ее нейроны, возможно, по ошибке забрели в одном из забытых сновидений.

Стряхнув странный образ, снег, порыв ветра, резкое понижение температуры, она обогнула угол площади ООН и тотчас стала свидетельницей сцены перед «И+И», которая наверняка была порождением того же самого сна. Перед рестораном, что-то бормоча, собралась толпа. Повсюду царила истерия фонариков. Внезапно появились люди – те, которые появляются только в чрезвычайных ситуациях.

Поначалу Эллен Черри предположила, что это продолжение митинга, увиденного ею раньше перед зданием ООН, однако стоило ей подойти ближе, как ей тотчас стало видно, что толпа застыла вокруг двух лежащих на тротуаре мужчин, каждый в своей отдельной луже крови. Одного из них у нее на глазах накрыли простыней. Им оказался Сильвестр, охранник их ресторана. Вторым – возле него сейчас колдовали медики – был Спайк Коэн.

Эллен Черри выронила пакет с едой (в считанные секунды он, а вместе с ним и Ложечка, оказался взят в плотное кольцо полицейскими, и к нему уже спешил специальный саперный взвод полицейского управления города Нью-Йорка – на тот случай, если внутри окажется бомба). Эллен Черри бросилась к Спайку и пала рядом с ним на колени. Кровь хлестала у него из головы, словно вино из прорванного меха. Глаза его были широко раскрыты, а сам он хватал ртом воздух, словно не мог надышаться.

Сердце Эллен Черри на минуту замерло, но, как только она поняла, что Спайк жив, бешено забилось снова. И в тот же самый полный надежд миг в ушах у нее прозвучал предостерегающий голос. Она не поняла, откуда он и чей. Однако он напугал ее до такой степени, что она приподнялась на полусогнутых коленях и заозиралась по сторонам.

– Бумер Петуэй не вернется из Иерусалима, – пророкотал голос.

Но почему нет? Какое Бумер имеет отношение к тому, что произошло здесь?

В этот момент Эллен Черри почувствовала, как на плечо ей легла рука Абу.

А из невидимой глазу магнитолы донеслись обрывки песни:

Мое сердце – страна третьего мира

Твоя любовь – швейцарский турист…

Эллен Черри никогда до этого не слышала этой песни, но было в ней нечто до боли знакомое. (Настанет день, и она узнает в ней первую запись Рауля Ритца.)

Когда она вновь переключила внимание на Спайка, то ожидала увидеть его мертвым. Однако врачам удалось остановить кровотечение, и на его лице теперь играла слабая улыбка. Лежа на забрызганном кровью тротуаре, он имел отличную возможность рассмотреть обувь всех зевак в толпе.

Шестое покрывало

* * *

В середине декабря резко потеплело, и народ совершал рождественские покупки, сбросив с себя пальто и куртки. Дни стояли по-весеннему солнечные, и казалось, вдоль Пятой авеню вот-вот расцветут пуансеттии. Луна по-прежнему оставалась зимней – высокой и бледной, однако ночи, когда она разбухала на темном небе, были нежны как детский крем. В канун Рождества было полнолуние, и ночное светило выкатилось на небо подобно призрачному колесу – этакая круглая голова жутковатого ноздрястого сыра. Неудивительно, что рождественская звезда, хотя и затмевала ее своим блеском, предпочитала держаться на расстоянии.

Рождественская месса в соборе Святого Патрика собрала аншлаг. Архиепископ на давно уже мертвом языке рассказывал историю уже давно мертвого плотника. Однако в зале царила атмосфера торжественного ликования. А в это время в полуподвале, куда почти не доносились звуки хора, неодушевленные предметы купались в лунном свете, что струился к ним сквозь решетку.

– Эх, нет с нами нашей Ложечки-крошечки, – с досадой произнес Грязный Носок. – Вот кто бы расчувствовался от всех этих гимнов и песнопений.

– Это точно, – согласился(ась) Жестянка Бобов. – Еще как расчувствовалась бы. По мне, уж лучше рождественские песнопения, чем этот дурацкий рэп, хотя, сказать по правде, разница невелика. Рождественские песнопения дышат надеждой. Рэп дышит агрессией. Однако и первое, и второе обязано своим существованием человеческому чувству безысходности.

– Закрой варежку, прохвессор. Хотя бы сегодня не капай на мозги. Как-никак Рождество.

– А какое, позвольте спросить, это имеет отношение лично к вам, мой полиэстеровый друг?

Назревала очередная склока, и чтобы ее не допустить, Раковина принялась рассказывать Носку и Жестянке о зимних празднествах, которые в это время года проходили в Иерусалиме на Храмовой горе. Судя по ее словам, то, что сейчас происходило наверху, было лишь бледным подобием древних ритуалов. Однако даже Раскрашенный Посох, отвлекшись от созерцания точки, в которой лунный луч пересекался со светом звезды, был вынужден признать, что орган по мощи своего звучания далеко превосходит барабаны и бубны.

– Музыка стала другой, – философски заметил Посох. – А вот звезда на Востоке осталась прежней.

Снаружи на улице уже начали развозить газеты, чьи заголовки громогласно возвещали следующее: «Для обеспечения безопасности паломников Вифлеем взят в кольцо войск».

А на площади перед ООН, в мужском туалете ресторана «Исаак и Исмаил», Верлин Чарльз расстегивал ширинку, задумчиво глядя сквозь крошечное оконце на рождественскую звезду.

Верлин и Пэтси надеялись, что Эллен Черри приедет домой на День Благодарения, но она их продинамила. Просто в самый последний момент поняла, что, пока Бумер не вернулся из Иерусалима, ей не высидеть за дубовым столом, тупо глядя на жареную индейку. Родители, конечно, сильно расстроились, однако, чтобы их успокоить, она тотчас пообещала, что приедет в Колониал-Пайнз на Рождество. Однако возвращение Бумера откладывалось на неопределенное время, и Эллен Черри дала задний ход и второму своему обещанию.

– Отлично! – заявила Пэтси. – Если она отказывается приехать к нам, то мы сами приедем к ней.

– Ты хоть понимаешь, что говоришь? – остудил ее пыл Верлин. – Ты представляешь себе, что такое приехать в Нью-Йорк? На Рождество? Нам с тобой?

– Представляю и то, и другое, и третье. Соберемся семьей. Это так романтично.

– Романтичный кошмар, вот что это будет. Подумать только, ехать на Рождество, и куда? В этот…

– Там будет Бад.

– Какая мне разница.

– А еще я.

В ответ Верлин только фыркнул. Он отлично понимал, что жена завела этот разговор всерьез. Черт побери. Она не оставила ему выбора. Или он встречает Рождество один – один, черт возьми! – в Колониал-Пайнз, либо с легкомысленной супругой и заблудшей дочерью посреди этого безбожного ада, этого гнусного рассадника порока, где их жизни не будут стоить и пары центов даже в день рождения Иисуса. И неизвестно еще, сколько футбольных матчей он будет вынужден из-за этого пропустить.

И вот сейчас, в канун Рождества, ощущая, как его мочевой пузырь корчится, порываясь исторгнуть вон стакан еврейского вина, который он был вынужден из вежливости выпить, Верлин стоял у писсуара в туалете ресторана, который мог в любую секунду взлететь на воздух. Он никак не решался расстегнуть молнию и обнажить свой беззащитный член, опасаясь подставить его бессчетному множеству болезней, которые – как подсказывал ему здравый смысл – притаились по углам в этом гнусном, омерзительном месте и посмеивались над ним, обнажив зубы в злобном оскале.

Но стоило ему в маленьком грязноватом окошке над головой увидеть звезду, как Верлин тотчас ощутил прилив мужества. Напомнив себе, что любовь младенца Иисуса не имеет границ и что в эту кошмарную ночь она не обошла стороной и эту сидячую мишень, он поспешил ухватить ее за фалды и прибыл в более спокойное состояние духа. (Этой – дя от писсуара подальше, однако на расстояние достаточное, чтобы попасть в него струей, он осторожно продолжил свое занятие, убежденный, что через час это самое кошмарное Рождество в его жизни кончится и они с Пэтси уютно устроятся в постели под относительно надежной крышей отеля «Уолдорф-Астория».

Бессмысленно строить из себя кисейную барышню, подумал он, вздохнул и позволил сфинктеру мочеточника расслабиться. Однако в этот самый момент звезда почему-то исчезла, а на ее месте, прижавшись носом к стеклу, неожиданно возникла чья-то физиономия. Через окно из-под грязноватой повязки на голове на него скалилась смуглая семитская рожа. Верлин моментально сделал шаг назад, вместо писсуара оросив своей влагой обшитую бамбуком стену.

– Террорист! – завопил он и грохнулся в обморок.

Никто не услышал его крика. Роланд Абу Хади и его жена Набила были в кухне: он мыл тарелки, она готовила кофе и десерт. За обеденным столом Пэтси и Эллен Черри увлеченно болтали – им впервые представилась возможность от души поговорить с глазу на глаз. День они провели в хождении по магазинам, таская за собой Верлина и его кредитные карточки, а затем, немного вздремнув и приняв ванну – каждая в своем отеле, – собрались за долгим рождественским ужином.

У праздничного ужина было больше поводов состояться, нежели на теле Бадди Винклера фурункулов. Начать с того, что на страну одновременно свалились Рождество и Ханука. Не следует также забывать, что для Пэтси и Верлина это был их первый приезд в Нью-Йорк. Кроме того, ресторан недавно получил уведомление главы городской полиции, что заведение может быть заново открыто для посетителей – после ноябрьского теракта, когда «И+И» обстреляли из проезжавшей мимо машины, полиция распорядилась временно закрыть ресторан. И в завершение, что отнюдь немаловажно, накануне Спайк Коэн выписался из больницы. Более того, предполагалось, что Спайк присоединится к ним за праздничным столом. Первую половину вечера он намеревался провести с сыном, отмечая Хануку, после чего поймать такси в «И+И». Однако уже наступила полночь, а Спайка все не было. Все пришли к единому мнению, что празднование Хануки его порядком утомило, и его уложили спать. Оставалось только надеяться, что с ним все в прядке.

Разговор за столом вращался вокруг ранения Спайка и насилия в целом. Верлин замучил всех своими параноидальными вопросами, на которые у Абу неизменно находились философские ответы. Но стоило матери с дочерью остаться одним, как разговор тотчас переключился на романтические темы.

– Пока папы нет, я покажу тебе первое письмо Бумера, – сказала Эллен Черри. С этими словами она извлекла из тонюсенького авиаконверта листок или два с нацарапанными карандашом полудетскими каракулями. – Он пишет в основном про Иерусалим. Вот послушай: «Здесь город построен на городе, а поверх них, по словам Бадди, будет возведен еще один, на этот раз последний – Новый Иерусалим. В Иерусалиме вас кидает из одной культуры в другую, а потом назад. Яркие самобытные культуры сталкиваются здесь на каждом углу. В Израиле живут самые лучшие и самые ужасные люди на земле. Твердолобые безумцы, размахивающие автоматами «узи», махровые фанатики любой окраски и веры. То вдруг встречаешь людей таких кротких и добросердечных, что хочется плакать, а рядом видишь таких закосневших в своей ненависти – что хоть волком вой. И почему-то такая косность обычно свойственна самым зашоренным.

А вот послушай, что дальше: «На первый взгляд может показаться, что люди здесь живут, привязанные к земле, что мне в принципе нравится. Только на самом деле они не привязаны к земле, даже если на ней трудятся. Потому что их мысли, их души устремлены куда-то в небо. Если верить Бадди, то выходит, что в один прекрасный день Иерусалим воспарит к небесам. Но я тебе вот что скажу – этот город и без того уже парит в облаках».

Одну минуточку… Он еще немного пишет об этом дальше, потом говорит, как хорошо обстоят дела с его музейным проектом. А вот в этом месте намекает, что ждет не дождется, когда мы снова будем вместе. Правда, скорее всего не раньше Дня Благодарения. Вот и все. Это его первое письмо.

Эллен Черри посмотрела на мать, что та скажет, но Пэтси только улыбнулась и пожала плечами.

– Ну ладно. А сейчас я покажу тебе второе. – И Эллен Черри открыла второй конверт. – Мама, ты не хочешь еще стаканчик вина? Папа не узнает.

– Нет, нет, спасибо. Я не привыкла пить алкоголь. Меня от него развозит.

– Как хочешь. Ладно, читаю. «Привет, детка-конфетка!» Нет, ты когда-нибудь слышала нечто подобное? В этом весь Бумер Петуэй. Итак, «Привет, детка-конфетка. Это безумное место навело на меня порчу. Порой оно меня завораживает, порой меня от него тошнит. То ощущаешь себя таким чистым и окрыленным, а в следующее мгновение будто тебя по уши вывалили в дерьме. И все потому, что этот Иерусалим аждо противности священный. Сдается мне, что, живя в священном городе, люди легко набираются либо ненависти и злобы, либо доброты. Глядя на здешних религиозных фанатиков, я чувствую, как мне становится не по себе. Мне вообще немного не по себе от этого города, как бы прекрасен он ни был. Надеюсь, ты помнишь, как я реагирую на вещи, которые меня пугают. Я должен непременно с ними разобраться».

Так. Посмотрим. Об этом прочту чуть позже. Я тут немного перескочу, потому что папа сейчас вернется. Да и вообще читать почерк Бумера сущая пытка. Он тут пишет, что познакомился с одним израильским скульптором, чьи произведения представлены в той же экспозиции, что и работы самого Бумера. Этот скульптор живет на кибуце недалеко от Иерусалима. Это что-то вроде специального кибуца для художников, там у них есть даже своя литейная мастерская, и им позарез требуется опытный сварщик, потому что того, который у них был, призвали в армию. Естественно, Бумер предложил свои услуги.

– Как, однако, благородно с его стороны!

– Не спорю. Вот только не знаю, заметила ты или нет, что он ни разу не обмолвился о том, кто этот скульптор – мужчина или женщина.

– Ах, прекрати!

– Ладно, это я так, ради прикола. Но послушай дальше. «Из-за того, что надо помочь тут на кибуце, вынужден буду задержаться здесь еще на месяц-другой и поэтому не знаю точно, когда вернусь в Нью-Йорк. В любом случае все шло к тому, что я здесь подзастряну. Пару дней назад Бадди отвалил мне кучу денег и попросил об одной услуге – чтобы я еще немного побыл в Иерусалиме. Сказал, что поручает мне одну секретную миссию».

Эллен Черри бросила письмо на бамбуковую подстилку.

– Что все это значит, хотела бы я знать.

– Даже не представляю, – ответила Пэтси. – Бад последнее время трепался, как он со своими евреями устроит Армагеддон. Но что-то с трудом верится. Завтра мы с ним встречаемся, и я обязательно спрошу у него.

– Дядя Бад бессовестно манипулирует Бумером. Следует отдать ему должное, в этом он мастер. Секретная миссия! Что за чушь!

– Да, он большой любитель шпионских историй.

– В любом случае, мама, скажи, что ты думаешь по этому поводу. Бумер пишет, что намерен остаться, чтобы «разобраться» с Иерусалимом, потому что ему, видите ли, хочется привыкнуть к тому, что его пугает. Кстати, таких вещей не так уж и много. Но он обманывает самого себя, говоря, что это и есть та самая причина. Потому что, уверяю тебя, на самом деле ему страх как не хочется возвращаться в Нью-Йорк, где ему придется разбираться со мной, Ультимой Соммервель и своей потрясающей карьерой в искусстве. Вот чего он боится больше всего на свете.

Розовыми наманикюренными ноготками – стоило ей накрасить их перед ужином, как Верлин вспылил и обозвал жену Иезавелью, – Пэтси поцарапала засохшие желтые пятна тахими на скатерти.

– Если тебе небезразлично мое мнение и ты его действительно хочешь знать, что ж, скажу. Запомни, проблема Бумера заключается в следующем: он тебя любит, но ты ему не нравишься. Ему нравится эта самая Ультима, но он ее не любит. И еще он понимает, что никакой он не художник. В общем, парень настолько запутался в своих проблемах, что с ними он отлично вписывается в Ближний Восток.

– Не он один такой. Всем художникам кажется, что они дурят публику – за исключением разве что тех, кто действительно это делает. Вот мне, например, сейчас нравится строить из себя официантку, что не так оскорбительно по отношению к людям. Ладно, ты, главное, скажи мне – тебе действительно кажется, что я не нравлюсь Бумеру?

Но Пэтси не успела ответить на ее вопрос, потому что ведущая в кухню дверь внезапно распахнулась, и оттуда выскочил Роланд Абу Хади, а вслед за ним какой-то взволнованный человек с забинтованной головой.

– Черри! – крикнул Абу. – Ты знаешь, где твой отец? Спайк видел, как кто-то упал в обморок в туалете.

– Мистер Коэн?! Что?!

И вся компания устремилась в мужской туалет. Там они нашли Верлина. Он уже пришел в себя и поднялся на ноги, хотя был по-прежнему бледен как полотно и напуган. А его ширинка открыта четырем ветрам, семи морям, двенадцати апостолам и девяноста девяти бутылкам пива.

После долгих объяснений, за которыми последовали не менее длительные извинения – за это время у Набилы растаяла дондурма, а кофе закипел, сделавшись похожим на тракторное топливо, – выяснилось, что же в действительности произошло.

Спайк Коэн, все еще с перевязанной головой – чтобы заделать в черепе недавние дырки от пуль, ему пришлось перенести операцию, – приготовил для ресторана специальный подарок. А чтобы эффект получился действительно неожиданным, то, захватив для подмоги сына и пару его приятелей, решил тайком пронести подарок в заведение через кухню. Они уже затащили сюрприз на задний двор, который «Исаак и Исмаил» делил с соседним индийским ресторанчиком. А поскольку в кухне не было окон, Спайк попросил сына подсадить его к окну в мужском туалете. Оттуда он надеялся выяснить, где в данную минуту находится Абу. Вроде бы все предельно просто. И не стоило ни шишки на голове Верлина, ни противной коричневой жижи на дне кофейника.

Спайк долго тряс Верлину руку и отпустил комплимент в адрес лодочек Пэтси.

– Дорогая моя, вот уж не знал, что у вас на юге можно раздобыть пару таких шикарных туфель!

После чего все высыпали во двор, где замерли, раскрыв от неожиданности рты. Там стоял огромный, суперсовременный, супернавороченный и супердорогой телевизор с экраном в шесть футов по диагонали. Внутри этого чуда техники был установлен не то новый чудо-кинескоп, не то чудо-проектор, который обеспечивал просто потрясающую по качеству видеокартинку. Спайку доставили эту махину прямо из Токио, и во всем Нью-Йорке не было ни одного телевизора, способного тягаться с этой чудо-техникой.

– Черт побери! – воскликнул Верлин. Он уже успел немного оправиться от шока. – Да на этой игрушке можно пересчитать все до последней капли пота, летящие со взмыленного четвертьзащитника. Или зубы у Тома Лэндри.

На то, чтобы настроить телевизор, ушло около часа, а если бы не Верлин, то и больше бы. Инженера поставили во главе проекта, и он взялся за порученное дело со всей ответственностью и энтузиазмом. Когда же зверь-машину наконец отрегулировали, все расселись по своим местам и посмотрели вторую часть «Этой чудесной жизни». После чего во всем ресторане не осталось и пары сухих глаз.

Хотя на протяжении всей осени обеденный зал «И+И» фактически пустовал, бар ресторана успел привлечь небольшую группу постоянных посетителей, главным образом холостяков или пресыщенных супружеским счастьем мужей из числа работников комплекса ООН. Они приходили сюда под вечер выпить маккавейского пивка или пожевать фалафеля. Автоматная очередь положила конец и этому, однако Спайк надеялся с помощью гигантского телевизора не только вернуть в заведение старых клиентов, но и заманить новых. Имей он тогда представление, до какой степени телевидение повлияет на их жизнь, пусть даже и косвенно, он бы лил слезы в эту ночь отнюдь не потому, что на Джимми Стюарта снизошло озарение.

Был уже третий час ночи, и, как то водится, народ уж начал усиленно зевать. И тогда было решено, что пора накинуть легкие пальто, пожелать друг другу веселого Рождества и разойтись по домам. Абу обнял на прощание Эллен Черри и неожиданно вспомнил про одну вещь.

– Погоди, чуть не забыл. Твоя ложечка.

– Ложечка?

– Нуда, ложечка. Та, что лежала в пакете с едой. Полицейские не стали ее брать с собой.

– Не понимаю, о чем вы, мистер Хади. У меня в пакете не было никакой ложечки.

– В ту ночь, когда нас обстреляли. Вспомнила? Ты уронила свой пакет, и все полицейское подразделение бросилось на землю. Должно быть, это была твоя собственная ложечка – уж больно маленькая и почерневшая. У нас в ресторане таких нет. Как бы то ни было, я не поставил в труд вернуть ей первозданный вид. Кстати, Пэтси, тебе должно быть стыдно. Почему ты не довела до сведения дочери, что столовое серебро полагается чистить?

С этими словами Абу повернулся и прошествовал на кухню. У Эллен Черри от недоумения отвисла челюсть – что бы все это значило?

– Понятия не имею, о чем он. – Она обняла и поцеловала Спайка Коэна, а затем прошептала ему на ухо: – Знаешь, как ты порадовал отца этим своим большим телевизором! Это первая вещь в Нью-Йорке, которая не была ему противна.

– Никогда не говори про отца непочтительных вещей, – предупредил ее Спайк и впился в нее пронзительными зелеными глазами. По сравнению с белым бинтом на голове они казались поистине изумрудными. – А после Нового года, моя милая маленькая художница, я найду для тебя хорошую галерею.

– Официантка, – поправила она его, – моя маленькая официантка.

И тут из кухни вернулся Абу, неся малюсенькую, начищенную до блеска ложечку. Эллен Черри взяла ее, чтобы получше рассмотреть, и с каждой секундой рот ее от изумления открывался все шире. Перед ней промелькнула вся жизнь, ее даже дрожь пробрала.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.