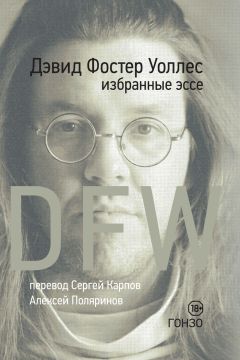

Текст книги "Избранные эссе"

Автор книги: Дэвид Уоллес

Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 16 (всего у книги 26 страниц)

Лучше и более убедительно-футуристически звучат монологи рассказчика о смещении спектра от синего к красному и неизбежной имплозии известной Вселенной ближе к концу романа, и эти монологи были бы самой ценной частью романа, если бы не тот факт, что Бен Тернбулл рассматривает космический апокалипсис лишь как огромную метафору своей собственной смерти. Так же, как и все его хаусмановские[301]301

Альфред Эдвард Хаусман (1859–1936) – английский поэт, автор сборника стихов «Шропширский парень», посвященного темам смерти и предопределенности судьбы и наполненного меланхолией и мрачной иронией.

[Закрыть] описания Прекрасных-Но-Болезненно-Мимолетных-Цветов в саду, и оптиметрически важный 2020 год, и финал книги – тяжеловесные описания «маленьких, бледных мотыльков, которые по ошибке вылупились» поздней осенью и теперь «мечутся и трепещут в метре-двух над асфальтом, словно нанизанные на узкий наконечник пространства-времени под уничтожающей неизбежностью зимы».

Создается ощущение, что неуклюжий бафос этого романа поразил даже саму стилистику – величайшую силу Апдайка на протяжении почти сорока лет. И все же в романе встречаются проблески прекрасного письма: олень, описанный как «нежное лицом жвачное», листья, «поеденные японскими жуками до состояния кружев», крутой поворот автомобиля назван «невнятным», а его отъезд – «пренебрежительное ускорение вдаль по дороге». Но в процентном соотношении большая часть текста выглядит примерно так: «И действительно, почему женщины плачут? Они плачут, как видится моему неспокойному уму, по миру как таковому, по его красоте и разрухе, по смешавшимся в нем жестокости и нежности», и «Лето еще даже не началось толком, но уже близится к концу! Его начало знаменует его конец так же, как наше рождение влечет за собой нашу смерть», и «Это событие, впрочем, кажется таким незначительным по сравнению со многими более насущными вопросами выживания на нашей растерзанной, обезлюдевшей планете». Не говоря уже о пачками выдаваемых предложениях с кучей определений – «Беззаботность и невинность нашей независимости мерцали, словно пот на их оголенных и веснушчатых конечностях цвета меда или красного дерева», – и таком же объеме сложноподчиненных предложений – «Пока наш вид, врезав самому себе, пошатывается, приходят другие, уже списанные со счетов», – и вот таких вот тяжеловесных аллитерациях – «глубокое море гудит в глазах таким густым оттенком голубого, который, как мне кажется, невозможно получить без специальной оптики», – все это как будто не Джон Апдайк, а чья-то злая пародия на Джона Апдайка.

От напыщенной прозы не только становится страшно за Апдайка – вдруг он ушибся или заболел, – но и повышается неприязнь к рассказчику (довольно сложно испытывать симпатию к человеку, который так описывает нелюбовь жены ложиться спать раньше него: «Она ненавидела, когда я крался в кровать и нарушал ту хрупкую цепочку шагов, что вела ее сознание ко сну»; к человеку, который описывает своих внуков как «свидетельство того, что мне удалось отгородиться от надвигающегося забвения, мое семя пустило корни»). И эта неприязнь в значительной степени разрушает книгу Апдайка; роман, где кульминационная сцена – это операция на простате, которая оставляет Тернбулла импотентом и вгоняет его в тоску. Вполне очевидно, что автор ожидает от нас сострадания, ждет, что мы даже разделим горе Тернбулла, когда увидим, в какие «жалкие, сморщенные руины» превратились его «любимые гениталии после проведенных процедур». И эта апелляция к нашему состраданию является отражением серьезного кризиса, описанного в первой половине книги в качестве флэшбека, где мы должны сопереживать не только хрестоматийному экзистенциальному ужасу, охватившему Тернбулла в тридцать лет, когда он в подвале собирал кукольный домик для своей дочери – «Я умру, но и маленькая девочка, для которой я собирал сейчас этот домик, тоже умрет… Бога нет, каждая деталь покрытого ржавчиной и гнильем погреба бросалась в глаза, – только Природа, которая поглотит мою жизнь так же небрежно и равнодушно, как компостная куча поглощает труп навозного жука», – но также облегчению, которое испытал Тернбулл, когда нашел противоядие от своего ужаса – «интрижка, первая интрижка. Цветастое сплетение плотского откровения, опьяняющего риска и трусливой вины затмила собою серое, пожирающее ощущение времени».

Наверное, единственное, что читатель в итоге оценит в Бене Тернбулле, – что он размашистая карикатура на всех протагонистов Апдайка, поскольку именно он, Тернбулл, помогает наконец понять, что именно было так неприятно и что именно так разочаровывало нас в предыдущих персонажах этого автора. Дело не в том, что Тернбулл глуп: он может цитировать размышления Паскаля и Кьеркегора об ангсте, он может рассуждать о смерти Шуберта, он может отличить левозакрученную лозу Polygonum[302]302

Полигонум, горец – растение семейства гречишных.

[Закрыть] от правозакрученной и т. д. Дело в другом: он сохраняет странную подростковую веру в то, что, занимаясь сексом с кем хочешь и когда хочешь, можно излечиться от отчаяния. И автор романа «По направлению к концу времени», насколько я могу судить, тоже верит в это. Апдайк вполне четко дает понять, что импотенция главного героя настолько же катастрофична, насколько может быть катастрофична сама смерть, и он хочет, чтобы мы оплакивали эту импотенцию так же, как ее оплакивает Тернбулл. Я вовсе не шокирован и не оскорблен таким отношением, в основном я просто его не понимаю. Буйное или вялое, но несчастье Бена Тернбулла становится очевидным уже на первой странице романа. И ему ни разу не приходит в голову, что он несчастен только по одной причине – потому что он мудак.

1997, первая публикация – в том же году в журнале The New York Observer под названием «John Updike, Champion Literary Phallocrat, Drops One; Is This Finally the End for Magnificent Narcissists?» – «Джон Апдайк, главный литературный фаллократ, оплошал; неужели великолепным нарциссам все-таки пришел конец?»

Заметки о чувстве юмора Кафки, из которых, пожалуй, стоило бы выкинуть еще пару абзацев

Одна из причин, почему я решился публично выступить, хотя очевидно, что я недостаточно квалифицирован, – это возможность прочесть вам рассказ Франца Кафки, который я исключил из программы своих студентов и теперь скучаю по нему – я люблю читать его вслух. Он называется «Маленькая басня»:

– Ах, – сказала мышь, – мир становится все теснее и теснее с каждым днем. Сначала он был таким широким, что мне делалось страшно, я бежала дальше и была счастлива, что наконец видела вдали справа и слева стены, но эти длинные стены с такой быстротой надвигаются друг на друга, что вот я уже добежала до последней комнаты, а там в углу стоит мышеловка, в которую я могу заскочить.

– Тебе надо только изменить направление бега, – сказала кошка и сожрала мышь[303]303

Пер. А. Тарасова.

[Закрыть].

Чтение рассказов Кафки со студентами всегда было для меня большим разочарованием, потому что я так и не смог сделать главного: объяснить им, что Кафка – веселый писатель. И что сила его рассказов тесно связана именно с его веселостью. Потому что, разумеется, у великих рассказов много общего с великими шутками. И те и другие очень зависят от того, что специалисты по теории коммуникации называют «эксформация», т. е. важная информация, удаленная из текста, но сохраняющая с ним связь и, таким образом, вызывающая целый взрыв ассоциаций в мозгу у читателя[304]304

Сравните, например, в этом отношении диалог на первых страницах рассказа Хемингуэя «Там, где чисто, светло»: «Что довело старика до отчаяния?» – «Ничего» – с офисными приколами вроде «Чем отличается секретарша в Белом доме от кадиллака?» – «Не все бывали в кадиллаке». Или сравните фразу «До свидания!» в конце рассказа Воннегута «Эффект Барнхауза» с функцией слова «Рыба!» в качестве ответа на вопрос «Сколько сюрреалистов нужно, чтобы вкрутить лампочку?»

[Закрыть]. Наверно, поэтому и рассказы, и шутки всегда производят такой внезапный и оглушительный эффект, как выход воздуха из забитой трубы. Недаром ведь Кафка говорил, что «литература – это топор, которым мы рубим замерзшие моря внутри нас». И неслучайно также, что главное техническое достижение великих рассказов часто называют «сжатостью» – потому что и давление, и освобождение от него уже находятся внутри читателя. Что Кафка умел делать практически лучше всех, так это регулировать то самое давление таким образом, чтобы оно становилось невыносимым ровно в тот момент, когда высвобождается.

Психология шуток отчасти помогает объяснить, почему Кафку так сложно преподавать. Мы все знаем, что самый легкий способ лишить шутку ее причудливой магии – попытаться ее объяснить: указать, например, на то, что Лу Костелло путает имя «Кто» с вопросительным местоимением «кто» и т. д. И все мы знаем, какую странную антипатию у нас вызывают подобные попытки – нам это даже не скучно, скорее оскорбительно, это что-то сродни богохульству. Нечто подобное чувствует преподаватель, когда пытается протолкнуть рассказы Кафки сквозь механизмы стандартного критического анализа: составить схему сюжета, расшифровать символы, рассмотреть все слои повествования и т. д. Сам Кафка, разумеется, оценил бы иронию, если бы узнал, что его рассказы в будущем будут подвергать воздействию высокоэффективной критической машины – все равно что оторвать у розы лепестки, измельчить их и прогнать эту массу сквозь спектрометр, чтобы выяснить, почему же роза так приятно пахнет. Ведь Франц Кафка прежде всего автор рассказа «Посейдон», в котором бог морей так завален бумажной работой, что уже давно забыл, каково это – плавать, и еще рассказа «В исправительной колонии», где наказание и пытка преподносятся как назидание, а критик выведен в виде оснащенной иглами бороны, которая в конце концов наносит заключенному смертельный удар, протыкая лоб шипом.

Есть и еще одна помеха даже для самых одаренных студентов: эксформативные ассоциации в текстах Кафки – в отличие от, скажем, случаев Джойса или Паунда – не интертекстуальные и даже не исторические. Кафка работает скорее с первобытным детским материалом, откуда происходят и мифы; именно поэтому даже самые странные его истории мы склонны называть скорее кошмарными, чем сюрреалистичными. Эксформативные ассоциации в текстах Кафки довольно просты и одновременно очень богаты – настолько, что чаще всего их просто невозможно описать словами: попробуйте, например, попросить студента расшифровать смысл, кроющийся за этим рядом слов: мышь, мир, бежать, стены, сужающиеся, укрытие, мышеловка, кот и «кот съедает мышь».

Не говоря уже о том, что причудливая веселость Кафки находится за пределами понимания тех моих студентов, чьи нейронные резонансы сформированы в Америке[305]305

Я вовсе не имею в виду смыслы, потерянные при переводе. Учитывая повод, по которому мы все здесь собрались ([= мероприятие Американского ПЕН-центра в честь нового перевода «Замка» от кого-то, кажется, из Принстона. На случай, если вы не поняли, весь вышеприведенный текст – это текст очень короткой речи]), я должен признаться, что очень плохо владею немецким, и Кафку я знаю и преподаю в переводе миссис и мистера Мьюир, и, хотя только Бог знает, сколько я теряю при чтении перевода, когда я говорю о веселости Кафки, подразумеваю именно веселость английской версии текста в старом добром переводе Мьюиров.

[Закрыть]. Юмор Кафки не имеет ничего общего с культурным кодом современной американской индустрии юмора и развлечений. В нем нет рекурсивной игры слов или словесной эквилибристики, нет ни сарказма, ни высмеивания. В юморе Кафки нет физиологических шуток, как нет каламбуров про секс, и уж тем более нет стилизованных попыток восстать против устоявшихся норм. Нет пинчоновского фарса с банановой кожурой и бродячими аденоидами. Нет ротовского приапизма, или бартовской метапародии, или вудиалленовского нытья. Нет балаганных разворотов современных ситкомов, как нет не по годам развитых детей, острых на язык дедушек, циничных коллег-бунтарей на работе. И, наверное, наиболее чуждым для современной культуры выглядит то, что власть имущие в текстах Кафки – никогда не пустоголовые шуты, над которыми легко посмеяться: они всегда абсурдные, страшные и печальные одновременно, как лейтенант из «В исправительной колонии».

Я вовсе не пытаюсь сказать, что для американских студентов Кафка слишком утонченный писатель. На самом деле единственная хоть сколько-нибудь эффективная стратегия в изучении чувства юмора Кафки, которую я придумал, заключается в обратном – в попытке убедить студентов, что Кафка отнюдь не утонченный писатель и даже антиутонченный. Заявить, что веселость Кафки скрывается именно в радикальной буквализации правды, которую мы привыкли воспринимать как метафору. Я высказываю предположение, что некоторые самые глубокие коллективные чувства можно выразить, лишь придав им форму «фигур речи», именно поэтому мы называем их «выражениями». Когда мы со студентами проходим «Превращение», я часто прошу их хорошенько подумать над тем, что на самом деле выражается, когда мы говорим о ком-то, что он «жуткий» или «мерзкий» или что ему пришлось «хлебнуть дерьма» на работе. Или перечитать «В исправительной колонии» в свете таких выражений, как «выговор» или «башку оторвать», или вспомнить пословицу «в среднем возрасте каждый имеет лицо, которое заслуживает». Или открыть «Голодаря», держа в голове такие выражения, как «голодный до внимания» или «изголодался по любви», а также учитывая двойной смысл термина «самоотречение» или даже такой невинный фактик, что «анорексия» происходит от греческого слова, означающего «желание».

Обычно мне удается увлечь студентов этим трюком, и это замечательно, но меня все равно грызет чувство вины, потому что подобная тактика – комедия-как-буквализация-метафоры – все же не раскрывает более глубокой алхимии, благодаря которой комедия Кафки в то же время трагедия, а трагедия всегда заодно огромная и благоговейная радость. Из-за этого дальше, как правило, следует мучительный час, когда я сдаю назад, страхуюсь и предупреждаю студентов, что тексты Кафки все же, какими бы остроумными они ни были, не являются шутками в полном смысле этого слова и что простой и кладбищенский черный юмор, проскальзывающий во многих его личных заметках, – например, во фразе «надежда есть, но не у нас», – нельзя назвать магистральной темой его творчества.

Скорее в рассказах Кафки есть эта гротескная, роскошная и насквозь современная сложность, амбивалентность, которая становится мультивалентной логикой «подсознательного» в стиле «И + Или», – хотя лично я считаю этот термин всего лишь мудреным синонимом слова «душа». Юмор Кафки отнюдь не невротический, как раз наоборот – антиневротический, героически разумный, это, в конце концов, религиозный юмор, но его религиозность – в стиле Кьеркегора, Рильке и библейских псалмов; духовность Кафки настолько сильна, что на его фоне легковесно выглядит даже кровавая благодать от мисс О'Коннор, с полуфабрикатными душами на кону.

И именно поэтому, по-моему, остроумие Кафки непонятно нашим детям, ведь они выросли внутри культуры, в которой шутки – это развлечение, а цель развлечения – утешить или подбодрить зрителя, не наоборот[306]306

Полагаю, есть целые книги от Johns Hopkins U. Press об убаюкивающей функции юмора для нашей современной американской психики. Грубо говоря, наша культура, исторически и в плане развития, подростковая. И поскольку подростковый возраст считается самым напряженным и пугающим этапом человеческой жизни – этапом, когда взрослая жизнь, к которой мы якобы стремимся, начинает проявляться как самая настоящая сужающая человека система ответственностей и ограничений (налоги, смерть) и когда мы внутренне жаждем вернуться к детскому забвению, которое раньше притворялись, что презираем(Думаете, это совпадение, что многие американцы всерьез трахаются, бухают и вообще по-дионисийски пируют как раз в колледже? Не совпадение. Студенты – подростки, и они в ужасе, и справляются с ужасом в типично американском стиле. Те голые пацаны, которые свешиваются из окон общаги в пятницу вечером, на самом деле просто пытаются выиграть пару часов побега от угрюмой взрослой жизни, о которой в любой приличной школе заставляют думать всю неделю.), – несложно понять, почему мы, как культура, настолько восприимчивы к искусству и развлечениям, главная функция которых – побег, т. е. фантазия, адреналин, зрелище, романтика и т. д. Шутки – это вид искусства, а раз большинство американцев обращаются к искусству, в основном чтобы сбежать от себя, притвориться на время, что мы – не мышь, что стены параллельны, а от кота можно спастись, – вполне понятно, почему большинство из нас не найдут в «Маленькой басне» ничего смешного, а то и решат, что это отвратительный пример унылой реальности в стиле «налоги-и-смерть», от которой «настоящий» юмор как раз и помогает передохнуть.

[Закрыть]. И дело даже не в том, что до студентов «не доходит» юмор Кафки, а в том, что мы научили их, будто юмор должен доходить – точно так же, как научили, будто «я» – это то, что им просто дано от рождения. Поэтому не удивительно, что они не способны оценить реально главную шутку Кафки: что отчаянная борьба за свое человеческое «я» всегда приводит лишь к осознанию, что твое «я» от этой отчаянной борьбы неотделимо. Что наш бесконечный и невыносимый путь домой – это и есть наш дом. Это сложно описать словами или нарисовать на доске, уж поверьте. Ты можешь сказать студентам, что, наверно, это даже хорошо, что Кафка до них «не доходит». Ты можешь попросить их представить, что его рассказы – это как бы дверь. Вообразить, как мы стучим в эту дверь, все сильнее, стучим и стучим, мы не просто ждем, когда нас впустят, нам нужно, чтобы нас впустили; и мы не знаем, почему, зато чувствуем, чувствуем это отчаянное желание войти, и все стучим, бьемся и выбиваем ногой. И наконец дверь открывается… но открывается наружу – все это время мы были внутри, там, где и хотели быть. Das ist komisch.

1998, первая публикация – в том же году в журнале Harper's под названием «Laughing with Kafka» – «Смеяться с Кафкой»

Вид из окна миссис Томпсон

Место: Блумингтон, Иллинойс

Даты: 11–13 сентября

Тема: очевидна

Синекдоха

Истинные представители Среднего Запада, жители Блумингтона, не то чтобы недружелюбны, скорее довольно сдержанны. Незнакомец вам тепло улыбнется, однако за этой улыбкой обычно вовсе не следует типичная болтовня из тех, что мы слышим в залах ожидания или в очередях. Но теперь, спасибо Кошмару, нам есть о чем поговорить, словно мы все каким-то образом были там и видели эту катастрофу. Пример: из разговора в очереди на заправке «Бёрвелл ойл» (которая как «Нейман Маркус» от мира заправок, ибо расположена в самом центре города напротив двух главных улиц, и еще там самые низкие цены на табак – не заправка, а муниципальное сокровище) между женщиной-кассиром в фартуке с логотипом Osco и мужчиной в джинсовой куртке (которую он превратил в жилет, отрезав рукава): «Мои мальчики думали, что это какой-то фильм типа „Дня независимости“, пока не обнаружили, что этот фильм крутят по всем каналам» (женщина не упомянула возраст детей).

Среда

Флаги всюду. Дома, офисы. Это странно: я не видел, как вешают флаги, но к утру они были везде. Большие, маленькие, обычные, флаги размером с флаг. У многих домовладельцев здесь рядом с входной дверью есть специальные кронштейны для флагов – те, что привинчивают на четыре крестообразных винта. Плюс тысячи маленьких, ручных флажков-на-палочках, которые мы обычно видим на парадах, – в некоторых дворах весь газон утыкан десятками флагов, словно они как-то выросли здесь за ночь. Люди, живущие вдоль сельской дороги, прикрепляют маленькие флаги к своим почтовым ящикам. Флаги прикреплены к радиаторным решеткам и антеннам автомобилей. У некоторых зажиточных людей есть даже флагштоки; их флаги приспущены. Многие жители домов вокруг Франклин-парка и дальше по восточной стороне вывесили огромные, многоэтажные флаги прямо на фасадах своих домов, как хоругви. Где люди покупают флаги таких огромных размеров, или как они крепят их на домах, или когда, – для меня загадка.

У моего собственного соседа – бухгалтера на пенсии и ветерана ВВС с практически феноменальной способностью ухаживать за домом и газоном – во дворе стоит анодированный флагшток обычного размера, установленный в основание из 18-дюймового армированного цемента, и это не очень нравится остальным соседям, потому что им кажется, будто флагшток притягивает молнии. Он говорит, что просто приспустить флаг недостаточно, существует специальный этикет: сначала ты должен поднять его на самую вершину и только потом спустить на середину. В противном случае это будет выглядеть как оскорбление. Его флаг натянут и хлопает на ветру. Он, несомненно, самый большой на нашей улице. Еще слышно, как в кукурузных полях на юге шумит ветер; этот звук отдаленно похож на шум прибоя, когда стоишь в двух дюнах от побережья. В фале флагштока мистера Н. есть металлические элементы, которые звякают о флагшток в ветреную погоду, и это тоже не нравится соседям. Наши подъездные дорожки совсем рядом, и сейчас он стоит на стремянке и полирует флагшток специальной мазью и замшевой тряпочкой – серьезно, я не прикалываюсь – хотя на утреннем воскресном солнце его металлический флагшток действительно сияет как Божий гнев.

– Ваш флаг чертовски хорош, мистер Н., и флагшток тоже.

– Еще бы. За такие-то деньги.

– Сегодня флаги повсюду, видели?

Он смотрит вниз, на меня, и улыбается, немного мрачно.

– Впечатляет, а?

Мистера Н. вряд ли можно назвать дружелюбным соседом. Я знаю его лишь потому, что наши церкви играют в софтбол в одной лиге; и он вносит свой вклад тем, что с великой серьезностью помогает вести командную статистику. Мы не близки. И тем не менее он первый, кого я спрашиваю:

– Скажите, мистер Н., вот, предположим, приедет к нам иностранец или репортер или типа того и спросит, какой смысл вывешивать все эти флаги после того, что случилось вчера, – что бы вы ему ответили?

– Ну, – он смотрит на меня с тем же выражением лица, с каким обычно смотрит на мой газон, – чтобы показать, что мы, американцы, поддерживаем друг друга[307]307

Плюс: выборочные ответы на тот же вопрос в течение дня во время моей «охоты на флаги», когда обстоятельства позволяли спросить, без риска выглядеть при этом умником или деревенским дурачком:

– Чтобы показать, что мы – американцы и мы не склонимся ни перед кем.

– «Это классический псевдоархетип, рефлексивный семион, предназначенный для того, чтобы упредить и свести на нет критическое мышление» (слова аспиранта).

– Из гордости.

– Они символизируют наше единство и показывают, что мы все горой стоим за жертв этой войны и что эти уебки связались не с теми людьми, амиго.

[Закрыть].

Это я все к тому, что в среду у всех возникла внутренняя нарастающая необходимость вывесить флаг. Если поднять флаг – это жест, то, мне кажется, после определенного количества поднятых флагов наступает момент, когда не иметь флага – тоже жест, гораздо более выразительный. Хотя довольно сложно понять, что именно такой жест значил бы. Что, если у кого-то просто нет флага? Где все эти люди взяли флаги, особенно маленькие на почтовых ящиках? Неужели все они остались с 4 июля и люди их хранят, как рождественские украшения? Как они поняли, что сейчас самое время вывесить флаги? В телефонном справочнике нет номера компании, торгующей флагами. В какой-то момент чувствуется реальное напряжение. Никто, конечно, не проходит мимо или не останавливает автомобиль, чтобы спросить: «Эй, а почему у тебя во дворе нет флага?» – и все же мне все легче и легче представляется, как люди думают об этом. Даже как бы полуразрушенный дом в конце улицы, который все считали заброшенным, обзавелся своим маленьким флагом на палочке в сорняках рядом с дорогой. Ни один из магазинов Блумингтона, оказывается, не торгует флагами. В большом сувенирном магазине в центре города есть только барахло для Хэллоуина. Лишь немногие магазинчики открыты, но даже те, что закрыты, помечены флагами. Это выглядит почти сюрреалистично. Есть надежда, что флаг можно раздобыть в здании VFW[308]308

Veterans of Foreign Wars – Организация ветеранов иностранных войн.

[Закрыть], но они не откроются раньше двенадцати, если вообще откроются (у них есть бар). Кассирша в «Бёрвелл ойл» упоминает некий магазин KWIK-N-EZ[309]309

Сеть дешевых придорожных магазинов в США.

[Закрыть] на шоссе I-55, где вроде бы видела пластиковые флажки на вешалках с банданами и бейсболками NASCAR, но к моменту, когда я добрался туда, все флаги уже раскупили, просто смели с прилавков неизвестные. В этом городе не осталось ни одного флага – это жестокая реальность. Украсть у кого-нибудь со двора – точно не вариант. Я стою в свете флуоресцентных ламп в KWIK-N-EZ и боюсь возвращаться домой. Сколько людей погибло, а я психую из-за того, что у меня нет флага. Но по-настоящему плохо становится, когда люди начинают подходить ко мне и спрашивать, все ли в порядке, и мне приходится врать, я говорю, что это реакция на «Бенадрил» (а от него правда так бывает).

…И так далее, пока, по еще одной странной причуде Кошмара, судьбы и обстоятельств, хозяин магазина (пакистанец, кстати) не подставляет мне плечо и не протягивает руку помощи: он без слов понимает меня и отводит в подсобку, чтобы там, в тишине, я мог собраться с мыслями, окруженный всеми возможными пустяками и слабостями Америки, и немного позже, угостив меня странно надушенным чаем с большим количеством молока (в пенополистироловом стакане), он предлагает мне набор цветного картона и «Волшебных фломастеров», и теперь у меня тоже есть свой ненаглядный, гордый, самодельный флаг.

Вид с воздуха и вид с земли

Все жители города узнают новости из местной газеты «Пантаграф», которую, впрочем, местные в большинстве своем презирают. Представьте себе, скажем, университетскую газету с хорошим финансированием, которую редактируют Билл О'Рейли и Марта Стюарт. Выпуск газеты в среду выглядит так: после двух страниц барахла от «Ассошиэйтед пресс» вы добираетесь до настоящего «Пантаграфа». Орфография и пунктуация всех следующих далее заголовков сохранена. Главные заголовки в среду:

ОШЕЛОМЛЕННЫЕ ГРАЖДАНЕ НЕ МОГУТ СПРАВИТЬСЯ С ЧУВСТВАМИ.

ЦЕРКОВЬ РАСПРОСТИРАЕТ ОБЪЯТИЯ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ ПЕРЕЖИТЬ ТРАГЕДИЮ.

ПРОФЕССОР УНИВЕРСИТЕТА АЙОВЫ: «БЛУМИНГТОН ВРЯД ЛИ БУДЕТ ЦЕЛЬЮ ТЕРРОРИСТОВ».

ЦЕНЫ НА БЕНЗИН ВЗЛЕТЕЛИ ДО НЕБЕС.

ИНВАЛИД ДАЕТ ВДОХНОВЛЯЮЩУЮ РЕЧЬ.

А дальше – фото в полстраницы: ученик центральной католической школы Блумингтона читает молитву в память о жертвах Кошмара, а это значит, что фотограф газеты сверкнул вспышкой прямо в лицо травмированному трагедией ребенку прямо во время молитвы. Редакторская колонка за 12 сентября начинается так: «Бойня, которую мы наблюдали через объективы камер жителей Нью-Йорка и Вашингтона, до сих пор кажется всего лишь голливудским фильмом с рейтингом R».

Блумингтон – город с населением в шестьдесят пять тысяч человек в самом центре штата чрезвычайно, решительно плоского, так что окраины города видно издалека. Здесь проходят три крупные магистрали и несколько железнодорожных линий. Город расположен почти ровно посередине между Чикаго и Сент-Луисом и изначально задумывался как железнодорожный узел. Блумингтон – город, где родился Эдлай Стивенсон[310]310

Вероятно, автор имеет в виду Эдлая Стивенсона II (1900–1965), губернатора Иллинойса, но на самом деле в Блумингтоне тот только провел детские годы (в честь чего в городе открыт его дом-музей), а родился в Лос-Анджелесе.

[Закрыть] и вырос вымышленный подполковник Блейк из сериала M*A*S*H. Также у Блумингтона есть маленький город-побратим, Нормал, но он построен вокруг университета и на Блумингтон никак не похож. Суммарное население обоих городов – примерно сто десять тысяч человек.

Среди всех городов Среднего Запада США единственная отличительная черта Блумингтона – его благосостояние. Финансово он очень стабилен. Отчасти благодаря земле, настолько плодородной и дорогой, что обычные люди даже цену узнать не могут. Но еще Блумингтон – национальная штаб-квартира «Стейт фарм» – великого темного бога страховки американского потребителя, который, по сути, владеет всем городом и из-за которого вся восточная сторона Блумингтона теперь застроена небоскребами из матового стекла, дорогими типовыми кварталами и шестиполосной кольцевой дорогой с торговыми центрами и франшизами, добивающими старый центр, плюс вызывает разрыв между двумя классами и культурами города, которые так ярко символизируют внедорожник и пикап соответственно[311]311

Хотя у некоторых может сложиться ощущение, что местные говорят с южным акцентом, на самом это просто деревенский говор. У корпоративных городских трансплантатов, с другой стороны, вообще нет акцента – или, как говорит миссис Брацеро, люди из «Стейт фарм» говорят «как народ из телика».

[Закрыть].

Зима здесь – безжалостная сука, но в теплые месяцы Блумингтон больше похож на город на берегу океана, только океан здесь – это кукурузные поля; кукуруза растет как на стероидах и простирается до самого горизонта. Летом город насыщенно зеленый: улицы купаются в тени деревьев, раскидистые сады во дворе каждого дома, а также десятки аккуратно выстриженных парков и полей для гольфа, такие зеленые, что, кажется, чтобы смотреть на них, нужна защита для глаз, широкие, удобренные газоны без сорняков выстелены заподлицо с тротуаром с помощью специальных инструментов[312]312

Люди очень-очень внимательно ухаживают за газонами; мои соседи стригут газон так же часто, как бреются.

[Закрыть]. Честно говоря, все это выглядит немного жутко, особенно в разгар лета, когда никто не выходит на улицу и вся эта зелень просто выгорает на солнце.

Как и большинство городов Среднего Запада, Блумингтон под завязку напичкан церквями: четыре полные страницы в телефонной книге. Все виды церквей: от Унитарной до фанатичной Пятидесятнической. Есть даже церковь для агностиков. Но кроме церквей – плюс, я думаю, стандартных парадов, фейерверков и парочки фестивалей кукурузы – здесь не так уж много общественных мест и мероприятий. У каждого, кроме семьи и соседей, есть свой маленький узкий круг друзей. Люди довольно замкнуты (легкая беседа здесь называется «визит»). Все в основном играют в софтбол или гольф, жарят гриль во дворе и смотрят, как их дети играют в футбол, и иногда ходят в кино…

…И все они в огромных, невероятных количествах смотрят телевизор. Я имею в виду не только детей. Очевидный момент относительно Блумингтона и Кошмара, который не стоит забывать: жители Блумингтона воспринимают реальность – да и вообще весь внешний мир – по большей части через телевизор. Все местные, например, знают, как выглядит Нью-Йорк, но они знают это только благодаря телевизору. Телевизор здесь гораздо более социальный феномен, чем на Восточном побережье, где, по моему опыту, люди почти все время выходят из дома, чтобы общаться лицом к лицу в общественных местах. Здесь же жители не собираются в компании просто так – обычно они собираются вместе для того, чтобы посмотреть что-нибудь по телику.

В Блумингтоне если у вас нет ТВ – значит, вы, как Крамер[313]313

Космо Крамер – персонаж сериала «Сайнфелд».

[Закрыть], будете вечно ходить в гости к соседям, которые никогда не смогут понять, как можно жить без ТВ, и все же будут уважать ваше желание посмотреть ТВ и потому без проблем предоставят вам доступ к своему ТВ, для них это так же естественно, как протянуть руку и помочь подняться упавшему человеку. Это особенно актуально во время кризисных ситуаций вроде выборов 2000 года или Кошмара этой недели. Все, что вам нужно сделать, – это позвонить знакомому и сказать, что у вас нет телевизора: «Ну что ж, друг, тогда давай к нам», – будет ответ.

Вторник

Есть всего дней десять в году, когда Блумингтон прекрасен, и 11 сентября – один из таких дней. Воздух чистый, прогретый и замечательно сухой после нескольких недель такой погоды, когда как будто живешь у кого-то под мышкой. Это время перед серьезной жатвой, когда все цветет и большая часть города ходит под кайфом от «Бенадрила», который, как вы, возможно, знаете, придает утру странное ощущение, словно смотришь на мир из-под воды. Что касается времени, мы на час отстаем от Восточного побережья. К 8:00 каждый, у кого есть работа, приходит на нее, а все остальные сидят дома, пьют кофе, сморкаются и смотрят «Тудэй» или любую другую американскую утреннюю программу из (очевидно) Нью-Йорка. Лично я в 8:00 во вторник был в душе, пытался слушать репортаж о «похоронах» «Чикагских медведей» по спортивному радио Чикаго WSCR.

Церковь, куда я хожу, расположена в южной части Блумингтона, неподалеку от моего дома. Большинство людей из тех, кого я знаю достаточно хорошо, чтобы напроситься в гости и посмотреть их телевизор, прихожане этой церкви. Это не та церковь, в которой люди бросаются именем Иисуса и много говорят о Конце Света, но здесь все очень серьезно, и люди в конгрегации знают друг друга довольно хорошо. Насколько мне известно, все прихожане – коренные жители. Большинство из них – рабочий класс или пенсионеры. Есть несколько мелких предпринимателей. Многие из них ветераны и/или те, чьи дети в армии или – особенно – в резерве, потому что для большинства местных это единственный способ заплатить за колледж.

Дом, в который я пришел с шампунем в волосах, чтобы посмотреть, как разворачивается Кошмар, принадлежит миссис Томпсон, которую я бы описал как самую клевую в мире 74-летнюю старушку и к которой можно прийти в любой экстренной ситуации, даже если ее телефон занят. Она живет примерно в миле от меня, по ту сторону парковки для трейлеров. Улицы не переполнены, но и не такие пустые, какими скоро станут. На Западном побережье крошечный образцовый одноэтажный дом миссис Томпсон назвали бы «бунгало», но на юге Блумингтона мы зовем его просто – «дом». Миссис Томпсон – многолетний член и лидер конгрегации, и ее гостиная – обычное место собраний. Кроме того, она мама одного из моих лучших друзей, Ф., который был рейнджером во Вьетнаме, где его подстрелили в колено, и теперь он работает у подрядчика, который оборудует франшизы в торговых центрах. Он в процессе развода (долгая история) и живет у миссис Томпсон, пока суд решает, кому принадлежит его дом. Ф. один из тех ветеранов, которые не болтают о войне и не состоят в VFW, но иногда на него что-то находит, он становится мрачным и в День памяти куда-то тихо уезжает, и ты понимаешь, что в голове у него творится какая-то очень серьезная херня. Как и большинство людей, работающих в строительстве, он встает очень рано, и сегодня уехал задолго до того, как я пришел в гости к его матери, а это случилось, когда второй самолет врезался в Южную башню, т. е. где-то в районе 8:10.

Оглядываясь назад, я понимаю, что первым признаком возможного шока был тот факт, что я не позвонил и просто вошел, – т. е. сделал то, чего никто из местных никогда не сделал бы. Благодаря связям Ф. у миссис Томпсон стоит 40-дюймовый «Филипс» с плоским экраном, в котором на секунду в рубашке с длинным рукавом и со слегка растрепанными волосами появился Дэн Рэзер. (Люди в Блумингтоне в большинстве своем предпочитают CBS News; сложно сказать почему.) Несколько женщин из церкви тоже здесь, но я не помню, поздоровались ли мы, потому что, когда я вошел, все они неподвижно смотрели на экран, на редкие кадры, которые CBS больше никогда не повторял: общий план, верхние этажи Северной башни, стальная решетка, охваченная пламенем, и точки, отделяющиеся от здания и падающие сквозь дым, – при резком приближении ясно, что это люди в куртках и юбках, с галстуками, и их ботинки/туфли слетают с их ног; некоторые висят на карнизах и балках и затем отпускаются, а двое людей, кажется (точно сказать нельзя), обнимают друг друга, пока летят вниз несколько этажей, и потом все эти люди снова сжимаются до размеров точек, когда камера внезапно отдаляется, – я понятия не имею, как долго длилась эта сцена, – и после нее Дэн Рэзер, кажется, пару секунд просто беззвучно открывает рот прежде, чем появляется звук, и все в комнате выпрямляются и переглядываются с выражением детским и старческим одновременно. Мне кажется, один или два человека издали какие-то звуки. Я не знаю, что еще сказать. Это как-то дико – говорить, что тебя травмировала видеозапись, в то время как люди на этой записи умирают. И туфли, слетающие с их ног, делают этот образ еще ужасней. Женщины старше держались лучше меня. Потом – повтор эпизода: второй самолет влетает в башню, чудовищная красота, синий, серебряный, черный и удивительный оранжевый всполох, и еще больше маленьких падающих точек. Миссис Томпсон сидела в своем кресле-качалке с подушками в цветочек. В комнате еще два кресла и огромная вельветовая софа – чтобы внести ее в дом, нам с Ф. пришлось снять дверь с петель. Все места заняты, а это значит, что в доме сейчас пять или шесть человек, в основном женщины, все старше пятидесяти, и еще голоса на кухне, один из которых (звучащий подавленно) принадлежит миссис Р., женщине с очень нежной психикой, которую я довольно плохо знаю, но, говорят, когда-то она была местной красавицей. Большинство присутствующих – соседи миссис Т., и некоторые из них еще в халатах, периодически люди уходят домой, чтобы позвонить, и возвращаются или не возвращаются (одна женщина помоложе ушла забрать детей из школы), и приходят другие люди. В момент, когда Южная башня начала идеально складываться в себя (я помню, как подумал, что ее падение похоже на то, как падает в обморок элегантная дама, но сын миссис Брацеро, довольно бесполезный и раздражающий тип по имени Дуэйн, сказал, что все это выглядит так, словно кто-то прокручивает назад пленку с запуском ракеты NASA, и теперь после нескольких просмотров я только это и вижу), в доме как минимум двенадцать человек. В комнате темно, потому что летом люди здесь обычно держат шторы закрытыми[314]314

Гостиная миссис Томпсон тоже выглядит как типичная гостиная представителя блумингтонского рабочего класса: окна с двойными стеклопакетами, белые шторы «Сирс» с подзором, настенные часы из каталога с кряквами на фоне, подставка для журналов цвета «под дерево» с номерами «CSM» и «Ридерс дайджест», встроенные в стену книжные полки с расставленными на них коллекционными фигурками и фотографиями в рамках с родственниками и членами семьи. Два вязаных одеяла с вышитыми на них «Desiderata» и молитвой святого Франциска, антимакассары на каждом кресле и ковер от стены до стены, настолько толстый, что ступней не видно (обувь гости оставляют у двери – это обычная базовая вежливость).

[Закрыть].