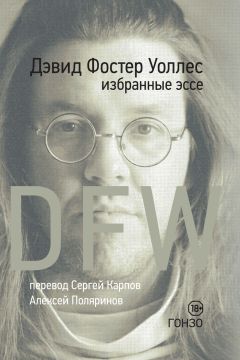

Текст книги "Избранные эссе"

Автор книги: Дэвид Уоллес

Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 9 (всего у книги 26 страниц)

Как институционализированная телевизором ирония связана с американской прозой? Ну, для начала американская литература, как правило, изучает американскую культуру и обитающих в ней людей. Говоря о культуре, надо ли тратить ваше время, указывая, насколько сильно телевизионные ценности повлияли на современную атмосферу пресыщенной мировой скорби, самоироничного материализма, пустого равнодушия и иллюзии, будто цинизм и наивность – это взаимоисключающие вещи? Можно ли отрицать связь, с одной стороны, беспрецедентно мощного всеобщего медиума, утверждающего, что между изображением и содержанием нет реальной разницы, и, с другой стороны, возникновения «тефлонового президентства»[129]129

«Тефлоновым президентом» называли Рональда Рейгана, поскольку, несмотря на скандалы, возникающие вокруг его администрации, его репутация никак не страдала.

[Закрыть], индустрии загара и липосакции, популярности вогинга[130]130

Возникший в конце 1980-х танцевальный стиль, суть которого подражании подиумным моделям.

[Закрыть] и циничного синтипоп-призыва «позировать»[131]131

Отсылка к песне и клипу Мадонны «Vogue».

[Закрыть]? Или что в современном искусстве телевизионное высокомерие к «лицемерным» ретроценностям вроде оригинальности, глубины, принципиальности не имеет никакого отношения к тем рекомбинантным стилям «апроприации» в искусстве и архитектуре, в которых «прошлое становится пастишем», к повторяющимся сольмизациям Гласса и Райха, к самоосознанной кататонии целого взвода подражателей Реймонда Карвера?

На самом деле пустое, анемичное, скучающее выражение лица, ставшее для моего поколения новой версией крутости, выражение, которое один мой друг называет «девушка, которая танцует с тобой, но, очевидно, предпочла бы танцевать с кем-нибудь другим», – это тоже про ТВ. В конце концов, «телевидение» буквально означает «видеть далеко», и наши шесть часов в день не только помогают нам близко и лично пережить Панамериканские игры или операцию «Щит пустыни» как нечто близкое и личное, но и, наоборот, учат нас к реальным, живым, личным и близким событиям относиться так же, как к удаленным и экзотическим: словно нас от них отделяет физика и стекло, словно они существуют только как представление, ожидающее нашей крутой рецензии. Равнодушие у американской молодежи девяностых – это аналог бережливости: нашего внимания несколько восхитительных часов в день добиваются наперебой, и мы считаем это внимание нашим главным товаром, социальным капиталом и терпеть не можем растрачивать его на ерунду. В этом смысле заметьте, что в 1990-м равнодушие, бесчувствие и цинизм в манерах – это очевидный способ транслировать телевизионное отношение отличия и превосходства: вялость и бесчувственность помогают подняться над сентиментальностью, а цинизм объявляет, что человеку все и так понятно и что в последний раз он позволил себе быть наивным года так в четыре.

Вне зависимости от того, считаете вы молодежную культуру мрачной, как я, или нет, мы точно можем согласиться в том, что установленная телевидением культурная поп-этика уложила на обе лопатки постмодернистскую эстетику, которая изначально хотела взять поп-культуру на вооружение и искупить. Старую динамику отсылки и искупления телевидение вывернуло наизнанку: теперь телевидение берет элементы постмодерна – инволюцию, абсурдность, сардоническую усталость, иконоборчество и бунтарство – и приспосабливает для зрелищ и потребления. Это продолжается уже давно. Еще в 1984 году критики капитализма предупреждали: «Что начиналось как авангард, хлынуло в массовую культуру»[132]132

Jameson F. Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism // New Left Review. 1984. Vol. 146. P. 60.

[Закрыть].

Но постмодернизм не просто так ни с того ни с сего «хлынул» на телевидение в 1984 году. И векторы влияния между постмодерном и телевидением не были односторонними. Главная связь между современным телевидением и современной литературой – историческая. Общий корень. Ведь постмодернистская проза, которую в основном пишут молодые, белые, чересчур образованные мужчины, – очевидно развивалась как интеллектуальное выражение «бунтарской молодой культуры» шестидесятых и семидесятых. И поскольку весь гештальт молодого американского бунтарства стал возможен благодаря национальному медиуму, который стер коммуникативные границы между регионами и сменил общество, сегментированное по географии и этнической принадлежности, на общество, какое критики рок-музыки называли «национальным самосознанием с поколенческой стратификацией»[133]133

Auferhode P. The Look of the Sound // Watching Television… P. 113.

[Закрыть], у феномена ТВ с бунтарской иронией постмодернизма общего столько же, сколько с акциями протеста пацифистов.

Более того, всесторонне показав чересчур образованным писателям, как лицемерно Америка видела себя года с 1960-го, раннее телевидение помогло легитимировать абсурдизм и иронию не только как литературные инструменты, но и как логичную реакцию на нелепость окружающего мира. Ведь для художников ирония, – использующая разрывы между тем, что сказано и что имелось в виду, между тем, какими вещи видятся и какие они на самом деле, – это проверенный временем способ высветить и подорвать лицемерие. И телевидение, с его вестернами об одиноких стрелках, патерналистскими ситкомами и сериалами о сотрудниках правоохранительных органов с квадратными челюстями, уже с 1960 года воспевало насквозь лицемерный образ Америки. Миллер отлично описывает, как ситкомы шестидесятых, подобно предшествовавшим им вестернам, «отрицали возрастающее бессилие белых воротничков, изображая патерналистскую силу и мужественный индивидуализм. Тем не менее к тому времени, когда создавались эти комедии, мир малого бизнеса [с ценностями в духе Хью Бомонта – „самообладание, честность и здравый смысл“] уже вытеснило то, что Ч. Райт Миллз называл „засильем бюрократии“, а ценности, воплощенные… Отцом, уже устарели»[134]134

Miller M. C. Op. cit. P. 199.

[Закрыть].

Иными словами, на ранних этапах американское ТВ было лицемерным апологетом ценностей, реальность которых ослабла в период корпоративного господства, укрепления бюрократии, международного авантюризма, расовых конфликтов, тайных бомбардировок, убийств политиков, прослушки конкурентов и т. д. Совсем не совпадение, что постмодернистская литература взяла на прицел иронии банальность, наивность, сентиментальность, упрощенность и консерватизм, – ведь именно эти качества в шестидесятые воспевались телевидением как абсолютно американские.

И бунтарская ирония в лучших постмодернистских текстах достойно выступает не только как искусство; она попросту казалась очень полезной для общества – в том смысле, какой контркультурные критики вкладывали в термин «критическое отрицание, благодаря которому всем будет самоочевидно, что мир – не то, чем кажется»[135]135

Marcus G. Mystery Train. Dutton, 1976.

[Закрыть]. Черная пародия Кизи на психиатрическую больницу намекала, что судьи нашего здравомыслия подчас безумнее, чем их пациенты; Пинчон переориентировал наш взгляд на паранойю – она перестала быть психическим отклонением и стала стержнем корпоративно-бюрократического аппарата; Делилло разоблачил в образе, сигнале, данных и технологиях агентов духовного хаоса, а не социального порядка. Лицемерие подрывали мерзкие исследования американского наркоза от Берроуза; лицемерие подрывало разоблачение абстрактного капитала как уродующей силы от Гэддиса; лицемерие подрывал отвратительный политический фарс от Кувера.

Ирония в послевоенном искусстве и культуре началась с того же, с чего начинается любой юношеский бунт. Это было сложно и больно – и продуктивно: мрачный диагноз болезни, наличие которой долго отрицали. При этом предпосылки, стоящие за ранней постмодернистской иронией, все еще оставались откровенно идеалистическими: предполагалось, что этиология и диагностика укажут на излечение, что откровение о заточении ведет к свободе.

Тогда каким же образом ирония, непочтительность и бунт привели не к освобождению, а к ослаблению культуры, о которой сегодня пытается писать авангард? Один из ответов кроется в том факте, что ирония до сих пор в цене – даже больше, чем раньше, после тридцати долгих лет в качестве доминирующего способа выражения продвинутости. А это не тот риторический прием, который хорошо переносит время. Хайд (которому я довольно очевидно симпатизирую) пишет так: «Ирония – это средство экстренной помощи. С течением времени она превращается в голос запертых в клетке людей, которые полюбили свое заточение»[136]136

Hyde L. Op. cit.

[Закрыть]. Все потому, что ирония, как бы она нас ни развлекала, выполняет почти исключительно негативную функцию. Она критична и деструктивна, оставляет после себя выжженное поле. Уверен, именно так к ней относились наши постмодернистские отцы. Но ирония впечатляюще бесполезна, когда речь идет о создании чего-то на смену лицемерию и разоблаченной лжи. Вот почему Хайд, судя по всему, прав, когда говорит, что постоянная ирония утомительна. Она на один зубок. И даже самые зубастые иронисты лучше всего раскрываются на коротких дистанциях. Мне всегда было очень смешно слушать иронистов на вечеринках, но уходил я обычно с ощущением, что пережил несколько радикальных хирургических операций. А если проехать в компании одаренного ирониста через страну или за один присест прочесть трехсотстраничный роман, наполненный сплошной модной сардонической усталостью, в конце концов почувствуешь себя не только опустошенным, но и даже… угнетенным.

Вспомните на секунду бунты и перевороты в странах третьего мира. Бунтари в странах третьего мира очень хороши в том, что касается разоблачения и свержения коррумпированных, лицемерных режимов, но уже не так хороши, когда речь идет о мирских, не-нигилистских задачах вроде установления более качественной альтернативы власти. На самом деле победившие бунтари отлично используют свои бунтарские способности лишь для подавления будущих бунтов – иными словами, они становятся лучшими тиранами.

И будьте уверены: ирония нас тиранит. Причина, почему наша всепроникающая культурная ирония одновременно такая могущественная и такая бессмысленная, заключается в том, что ирониста невозможно припереть к стенке. Американская ирония зиждется на предпосылке «на самом деле я говорю не всерьез». Так что же хочет сказать ирония как культурная норма? То, что говорить всерьез невозможно? Что как бы ни было жалко, что это невозможно, но пора уже взрослеть? Скорее всего, как мне кажется, сегодняшняя ирония в конечном счете говорит: «Как же невероятно банально спрашивать, что́ я могу сказать всерьез». Любой, кому хватит еретической наглости спросить у ирониста, за что же он сражается, покажется истеричкой или занудой. И в этом и заключается угнетающее воздействие институализированной иронии, слишком успешного бунтаря: способность запретить вопрос, не обращая внимания на его предмет, – это и есть тирания. Это новая хунта, которая тот самый инструмент, что позволил разоблачить врага, использует для того, чтобы обезопасить саму себя.

Вот почему усталый цинизм, с которым наши образованные друзья-телеголики доказывают свое превосходство над ТВ, выглядит так жалко. И вот почему пишущий гражданин нашей телевизионной культуры сегодня по уши в дерьме. Что делать, когда постмодернистский бунт превращается в поп-культурную институцию? Ибо это, конечно, второй ответ на вопрос, почему авангардная ирония и бунт стали разбавленными и порочными. Их поглотил, опустошил и перегруппировал тот самый телевизионный истеблишмент, против которого они изначально и выступали.

И не сказать, чтобы телевидение было в чем-то виновато. Только в неумеренном успехе. В конце концов, это и есть работа ТВ: оно распознает, декодирует и заново представляет то, что, как ему кажется, американская культура хочет видеть и слышать о себе самой. Одновременно никто и все виноваты в том, что телевидение стало пожинать бунт и цинизм в качестве модного высококлассного imago populi[137]137

Образ человека (лат.).

[Закрыть] бэби-бумеров. Но это был сомнительный урожай: формы нашего лучшего бунтарского искусства стали всего лишь жестами, глупостями – не только бесплодными, но и извращенно порабощающими. Даже сама идея бунта против корпоративной культуры может ли сохранять смысл, если компания «Крайслер» рекламирует пикапы с помощью призыва «Бунт „Доджа“»? Как вообще стать подлинным иконоборцем в мире, где «Бургер Кинг» продает луковые кольца со слоганом «Иногда правила надо нарушать»? Как автору Имидж-Фикшена, пародирующему телевидение как корыстное коммерческое предприятие, надеяться убедить людей критично относиться к телевизионной культуре, когда «Пепси», «Субару» и «ФедЭкс» в рекламных роликах уже сами изображают себя корыстными и делают на этом большие деньги? Это почти урок истории: я начинаю понимать, почему самым большим страхом американцев на рубеже веков были анархисты и анархия. Потому что если анархия действительно победит, если беззаконие станет законом, тогда протест и перемены будут не просто невозможными, но бессмысленными. Это как голосовать за Сталина: ты голосуешь за то, чтобы голосования больше не было.

Так что вот непростая задачка для американского писателя, который дышит в нашей культурной атмосфере и считает себя наследником всего того, что было правильным и ценным в авангардной литературе: как бунтовать против телевизионной эстетики бунта, как пробудить в читателях осознание того, что наша телевизионная культура стала циничным, нарциссистским и в основе своей пустым феноменом, когда телевидение постоянно прославляет именно эти качества и в самом себе, и в зрителях? Это те самые вопросы, которыми бедняга ученый-пополог задавался в 1985-м в отношении Америки – этого самого фотографируемого амбара:

– Каким был амбар до того, как его сфотографировали? – сказал Марри. – Что он собой представлял, чем отличался от других амбаров, чем на них походил? Мы не можем ответить на эти вопросы, потому что прочли указатели, видели, как эти люди делают снимки. Нам не удастся выбраться за пределы ауры. Мы стали частью этой ауры. Мы здесь, мы сейчас.

Казалось, это приводит его в безмерный восторг.

Конец конца пути

Какие же тогда сегодня возможны варианты литературного бунта против телевизионной коммерциализации? Один из самых очевидных – стать реакционером, фундаменталистом. Объявить злом современные телевидение и культуру, отвернуться от этого затянутого в спандекс бардака и провозгласить старые добрые дошестидесятнические ценности Хью Бомонта и буквальных прочтений Старого и Нового Заветов, быть против абортов, против фторидов, стремиться к допотопности. Проблема тут в том, что у тех американцев, какие выбрали этот путь, похоже, одна монобровь через весь лоб, и костяшки пальцев волочатся по земле, и реально повышенная волосатость, и в целом они кажутся просто идеальной толпой, над которой так и хочется подняться. Кроме того, приход к власти Рейгана/Буша/Гингрича показал, что лицемерная ностальгия по доброму, нежному и христианскому псевдопрошлому – это тоже средство манипуляции в интересах корпоративного коммерциализма и пиар-имиджа. Большинство из нас все же выберет нигилизм, а не неандертализм.

Другой вариант – принять несколько более просвещенный политический консерватизм, который освобождает и зрителя, и телесети от любого соучастия в обидном стазисе телевизионной культуры и винит во всех связанных с ТВ проблемах некие исправимые изъяны технологий. Здесь появляется медиафутуролог Джордж Гилдер, старший научный сотрудник Института Гудзона и автор книги «Жизнь после телевидения: грядущая трансформация медиа и американской жизни» («Life after Television: The Coming Transformation of Media and American Life»). Самое потрясающее в его книге то, что в ней есть реклама. Опубликованная в серии «Общая проблематика» в издательстве Whittle Direct Books, находящемся в ноксвиллском центральном офисе Federal Express Inc., эта книга в твердом переплете продается всего за 11 долларов, включая пересылку, она большая и достаточно тонкая, чтобы хорошо смотреться на журнальных столиках у менеджеров, и каждую ее пятую страницу целиком занимает очень красивая реклама «Федерал экспресс». Кроме того, это, скорее, художественное произведение плюс душераздирающая драматизация того, почему антителевизионные консерваторы, – мотивированные простыми убеждениями вроде «телевидение в сердцевине своей – тоталитарный медиум», чья «система – чуждая и разрушительная сила для демократического капитализма», – вряд ли как-то помогут нам с нашими ультрарадикальными ТВ-проблемами, будучи привязанными, как все консервативные интеллектуалы, к надоевшей двойной панацее от всех американских болезней – а именно к убеждениям, что (1) проницательные потребительские инстинкты Маленького Человека сами справятся с дисбалансом, если только Большие Системы прекратят подавлять Свободу Выбора, и что (2) созданные технологиями проблемы можно решить с помощью технологий.

В основе своей диагноз Гилдера выглядит так. Телевидение, как мы его знаем и терпим, – это «технология невероятной силы, но и со смертельно опасными изъянами». По-настоящему фатальный изъян в том, что вся структура телевизионного программирования, вещания и приема до сих пор продиктована технологическими ограничениями тех старых вакуумных трубок, которые позволили это самое телевидение запустить. И «стоимость и сложность используемых в телевизорах трубок означала, что в основном обработка сигнала проходила в [телесети]», а это положение дел определило, что «телевидение будет нисходящей системой – архитектурой „ведущий – ведомый“, по электротехнической терминологии. Всего в нескольких центрах вещания будут создаваться программы для миллионов пассивных ресиверов – или „глупых терминалов“».

К тому времени как было найдено коммерческое применение транзисторам (которые делают, по сути, то же самое, что и вакуумные трубки, но занимают меньше места и стоят дешевле), нисходящая телевизионная система уже укрепилась и окаменела, тем самым обрекши зрителей на покорный прием лишь тех программ, которые им предоставляли немногочисленные телесети, и породив «психологию масс», когда вниманием миллионов и миллионов Офисных Джо пытается завладеть троица программных альтернатив. Телевизионные сигналы – это аналоговые волны. Эти волны – необходимый медиум, поскольку «в самих телевизорах недостаточно места и мощности, так что сигнал… должен передаваться напрямую на дисплей», и «аналоговые волны напрямую симулируют звук, яркость и цвет». Но у принимающей стороны нет никакой возможности сохранить или отредактировать аналоговые волны. Очень похоже на саму жизнь: один прекрасный момент – и всё, волн уже нет. Бедный зритель получает лишь то, что видит. Подобное положение дел имеет культурные последствия, какие Гилдер описывает с апокалиптической детальностью. Даже «телевидение высокого разрешения» (HDTV), которое рекламируется в индустрии как большой прогресс в сфере развлечений, будет, по Гилдеру, тем же самым голым королем, только в платье пошикарнее.

Но для Гилдера ТВ, по-прежнему цепляющееся за массовые и иерархические технологии вчерашнего десятилетия, теперь обречено – ввиду развития новых микрочипов и оптоволоконных технологий в последние несколько лет. Простой в эксплуатации микрочип, который консолидирует мощности миллионов транзисторов на вафле стоимостью в 49 центов и возможности которого станут еще более привлекательными, когда управляемая электронная проводимость приблизится к геодезической парадигме эффективности, позволит ресиверам – телевизорам – выполнять обработку изображений, которую до сих пор «за» зрителя выполняли телевещатели. Еще одним приятным поворотом станет передача изображений через стекловолокно, а не через электромагнитный спектр, благодаря чему люди смогут подключать телевизоры друг к другу в некой интерактивной сети, вместо того чтобы пассивно кормиться от передающего сосца одного вещателя. У оптоволоконных передач есть еще одно преимущество – они передают информацию в цифровом виде. Поскольку, как объясняет Гилдер, «у цифровых сигналов есть преимущество перед аналоговыми: ими можно манипулировать без ухудшения качества» и при этом они четкие и беспомеховые, как качественные CD-диски, они позволят телевизионному ресиверу с микрочипом (а значит, и зрителю) наслаждаться большей свободой выбора, манипулирования и рекомбинации видеоизображений – свободой, сегодня ограниченной режиссерской кабиной.

Для Гилдера новый вид телевизоров, который освободит Офисного Джо от пассивной зависимости от мебели, будет «телекомпьютером – персональным компьютером, адаптированным для обработки видео и с помощью оптоволоконных нитей подключенным к другим телекомпьютерам по всему миру». Оптоволоконные ТК «навсегда разрушат „бутылочное горлышко“» телевизионной структуры распространения образов «Один-Над-Многими». Теперь каждый станет сам себе парнем в наушниках и с планшетом. В новом тысячелетии американское телевидение наконец будет идеально, по-республикански, демократичным: эгалитарным, интерактивным и «прибыльным», но не «эксплуатационным».

Да уж, надо признать, Гилдер отлично знает аудиторию «Общей проблематики». Так и видишь, как слюна течет по подбородкам в залах заседаний, пока Гилдер предсказывает, что весь сложный, нестабильный, неудобно переменчивый мир потребителя станет пригодным для хранения, манипуляций, вещания и просмотра в комфорте его собственного кондоминиума. «Благодаря передовому программированию телекомпьютеров можно провести целый день, взаимодействуя на экране с Генри Киссинджером, Ким Бейсинджер или Билли Грэмом». Может, подобные взаимодействия даже представить себе страшно, но в этом суть Гилдерленда – каждому свое: «Знаменитости смогут производить и продавать свое собственное программное обеспечение. Вы сможете посмотреть Суперкубок с любого места на стадионе по желанию или зависнуть над корзиной вместе с Майклом Джорданом. Навестить семью на другом конце планеты с помощью подвижных изображений, с трудом отличимых от реальности. Отпраздновать день рождения бабули прямо в доме престарелых во Флориде, собрав в виде цветных изображений детей и внуков со всей страны рядом с ее кроватью». И речь не просто о теплых 2D-образах семьи – любой опыт можно будет превратить в изображение и сделать пригодным для продажи, манипуляций и потребления. Люди смогут «с комфортом наслаждаться туристическими видами, не выходя из спальни, на экранах с высоким разрешением, посещать страны третьего мира, не беспокоясь о стоимости авиабилетов или курсах валют… пролететь над Альпами на аэроплане или вскарабкаться на Эверест – и все это на мощном дисплее с высоким разрешением».

Мы, если коротко, сможем проектировать наши мечты.

Итак, подытожим: консервативный технический писатель предлагает действительно привлекательный взгляд на пассивность зрителя, на институционализацию иронии, нарциссизма, нигилизма, стазиса и одиночества. Мы не виноваты! Во всем виноваты устаревшие технологии! Если бы ТВ-распространение успевало за развитием технологий, оно бы и не смогло ничего «институализировать» с помощью своей демонической «массовой психологии». Давайте дадим Офисному Джо, нашему маленькому одинокому среднестатистическому парню, самому манипулировать видеоконтентом. Как только весь опыт наконец сведется к годному для продажи образу, как только пользователь простых в эксплуатации ресиверов сможет вырваться из шеренги и выбирать свободно, по-американски, из по-американски бесконечных вариантов движущихся картинок, с трудом отличимых от реальности, а затем сможет выбрать, как он хочет хранить, улучшать, редактировать, рекомбинировать и представлять себе эти образы в уединении собственного дома и черепа, тогда телевидение и прекратит сжимать мошонку американской психики в своей иронической тоталитарной хватке.!!!

Обратите внимание, что полупроводниковый взгляд Гилдера на свободное упорядоченное видеобудущее гораздо оптимистичнее, чем прежнее представление постмодернизма об образах и данных. Романы Пинчона и Делилло метафорически вращаются вокруг концепта интерференции: чем больше связей, тем больше хаоса и тем сложнее извлечь хоть какой-то смысл из потоков сигнала. Гилдер сказал бы, что их мрачный взгляд устарел, а метафора заражена недостатками транзистора: «Во всех сетях проводов и коммутаторов, за исключением сетей на микрочипе, сложность растет экспоненциально с числом взаимосвязей, [но] в кремниевом лабиринте технологии микрочипа… эффективность, а не сложность растет как квадрат числа взаимосвязей». Вместо бессмысленной телевизионной культуры, тонущей в мусорных образах, Гилдер предсказывает телекомпьютерную (ТК) культуру, которая все исправит, потому что у зрителя будет гораздо больше выбора и контроля над тем, что он хочет… эм-м… увидеть? Псевдоиспытать? Намечтать?

Ужасно нереалистично полагать, будто расширение выбора само по себе решит проблему наших телевизионных оков. Появление кабельного телевидения, которое увеличило возможности выбора с 4–5 до 40+ вариантов синхронизации, не особо ослабило хватку телевидения на массовых умонастроениях. Похоже, Гилдер видит надвигающимся прорывом 1990-х годов переход зрителя от пассивного получения факсимиле опыта к активному манипулированию факсимиле опыта. Стоит поставить под сомнение определение телевизионной «пассивности» Гилдера. Его новая технология действительно положит конец «пассивности простого приема данных». Но ТК вряд ли повлияет на пассивность Аудитории, на молчаливое согласие, присущее всей культуре просмотра.

Привлекательность просмотра ТВ всегда была связана с фантазией. И современное ТВ добилось серьезных успехов в создании у зрителя фантазии, что он может подняться над ограничениями индивидуального человеческого опыта, что он может оказаться внутри экрана, стать имаго, «кем угодно, где угодно»[138]138

Термин, который Гитлин использует в «We Build Excitement».

[Закрыть]. Поскольку ограничения человека включают некий лимит на количество впечатлений, возможных в отдельный период времени, можно утверждать, что крупнейшие «достижения» телевизионных технологий последних лет не более чем поощряли эту фантазию о побеге из определяющих границ человеческого бытия. Кабельное расширило вариативность выбора вечерних реальностей; ручные пульты дистанционного управления позволяют мгновенно перескакивать из одной реальности в другую; видеомагнитофоны дают возможность сохранять опыт в эйдетической памяти и затем заново переживать его в любое время без потерь и каких-либо изменений. Эти технические достижения бодро продавались и привели к увеличению средней дозы ТВ-просмотров, но абсолютно точно не сделали телевизионную культуру США менее пассивной или циничной.

Конечно же, главный недостаток большой фантазии телевидения в том, что это лишь фантазия. Как Особое Угощение мой выход за пределы настоящего жизненного опыта – это круто. Но если Особое Угощение становится постоянной диетой, моя собственная реальность по сравнению с ним начинает казаться менее привлекательной (потому что я просто Дэйв, с кучей ограничений и лимитов), и сам я уже не вписываюсь в эту реальность (потому что большую часть времени притворяюсь, что я не в ней), и еще сильней становится зависимость от устройства, позволяющего сбежать от того, что именно эскапизм и сделал таким неприятным.

Сложно понять, как, в соответствии с сотериологией Гилдера, увеличение «контроля» над высококачественными фантазиями облегчит мою зависимость, которая стала важной частью моих отношений с ТВ, или бессильную иронию, с помощью которой мне приходится притворяться, что зависимости нет. Неважно, «пассивен» я или «активен» как зритель – мне все еще приходится цинично притворяться, потому что я все еще зависим, потому что в реальности моя зависимость связана с конкретными шоу или телеканалами примерно так же, как зависимость морфиниста – с турецким «флористом» или «марсельским чистым». В реальности моя зависимость – это зависимость от фантазий и изображений, которые их поддерживают, а следовательно, от любой технологии, что может сделать изображения доступными и фантазийными. Спору нет: мы действительно зависимы от технологий образа, и чем лучше технология, тем сильнее мы подсаживаемся.

В радужном прогнозе Гилдера заложен тот же парадокс, что скрывается во всех формах искусственной оптимизации. Чем лучше оптимизирован посредник (см., например, бинокли, усилители, графические эквалайзеры или «движущиеся картинки, с трудом отличимые от реальности»), тем более прямым, ярким и реальным опыт кажется, т. е. тем более прямыми, яркими и реальными становятся фантазия и зависимость. Экспоненциальный всплеск массы телевизионных изображений и соразмерное увеличение моей способности их выреза́ть, вставлять, увеличивать и комбинировать по своему хотению приведут лишь к тому, что мой интерактивный ТК станет более мощным усилителем и активатором фантазий, моя зависимость от фантазий только окрепнет, а реальный опыт, который ТК предлагает заменить более привлекательным и управляемым симулякром, будет казаться все более бледным и фрустрирующим, и я стану еще более зависимым от мебели. Выкручивание количества вариантов до максимума с помощью новейшей технологии абсолютно ничего не исправит, пока в американской культуре невозможно всерьез задуматься об источниках понимания сравнительной ценности, руководствах о том, почему и как выбирать между опытом, фантазиями, убеждениями и пристрастиями. Эм-м, а попытки докопаться до сути и научиться видеть ценность – разве не это раньше было целью литературы? Но кто же будет всерьез заниматься такими вещами в экстатическом послетелевизионном мире, где можно взаимодействовать с Ким Бейсинджер?

О господи, я только что перечитал свою критику Гилдера. Что он наивен. Что он плохо замаскированный апологет корпоративных интересов. Что в его книге есть реклама. Что за его футуристическими фантазиями стоит все то же американское старое старье, из-за которого мы и оказались в этом телевизионном бардаке. Что Гилдер сильно недооценивает неразрешимость бардака. Безнадежность бардака. Нашей доверчивости, усталости, отвращения. Я читал Гилдера сардонически, отчужденно, в депрессии. Я пытался выставить его книгу нелепой (а она нелепа, но тем не менее). Я читал Гилдера телевизионным способом. Я внутри этой ауры.

Ну что ж, хотя бы сам старый добрый Гилдер неироничен. В этом смысле он как глоток свежего летнего воздуха в сравнении с Марком Лейнером – молодым копирайтером и автором медицинских рекламных объявлений, чей роман «Мой кузен, мой гастроэнтеролог» сегодня самая модная книжка хипстеров и студентов со времен «Источника»[139]139

«Источник» («Fountainhead», 1943) – роман Айн Рэнд.

[Закрыть]. Роман Лейнера иллюстрирует собою третий вариант литературного ответа на нашу проблему. Ведь, конечно, молодые американские писатели могут «решить» проблему ловушки телевизионной ауры так же, как французские постструктуралисты «решают» собственные безнадежные затруднения с Логосом. Мы можем решить проблему, воспев ее. Подняться над массовым ангстом, встав перед ним на колени. Стать почтительно ироничными.