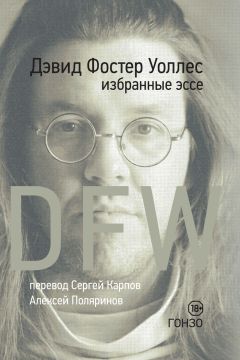

Текст книги "Избранные эссе"

Автор книги: Дэвид Уоллес

Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 24 (всего у книги 26 страниц)

Суть в том, что вся эта безвкусица, из-за которой мы хватаемся за голову в кинотеатре, возлагает на спецэффекты в «Т2» еще бо́льшую ответственность: теперь они должны быть потрясающими настолько, чтобы отвлечь нас от этой формульной пустоты в сердце истории, а это, в свою очередь, означает, что именно на них концентрируется большая часть режиссерского внимания и бюджета. Подобный цикл симптоматичен для трехчастного порочного круга, характерного для спецэффектового порно:

1) поразительные цифровые динозавр/торнадо/вулкан/Терминатор, которые почти целиком захватывают творческое внимание режиссера и требуют серьезного финансового участия студии;

2) как следствие, необходимость в гарантированном возврате мегаинвестиций, что означает формульность и давление на эмоции, которые привлекут аудиторию (плюс легко переведутся на другие языки и культуры – для столь важных продаж за рубежом…);

3) режиссер, как правило уже проявивший огромный талант в предыдущих, менее дорогих проектах, теперь настолько увлечен реализацией своих визуальных фантазий и настолько зависим от денег студийных боссов, которые могут оплатить компьютерную графику, что у него нет ни рычагов воздействия, ни сил бороться за более интересные и оригинальные сюжеты/темы/персонажей, – из чего вытекают два наиболее важных следствия Закона обратной зависимости между качеством и издержками —

ЗОЗМКиИ (а): Чем ярче и фантастичнее визуальные эффекты, тем дерьмовее фильм во всех во всех неспецэффектовых отношениях. Для очевидных примеров ЗОЗМКиИ (а) см. первые два предложения данной статьи и/или фильмы «Парк юрского периода», «День независимости», «Форрест Гамп» и т. д.

ЗОЗМКиИ (б): Нет более быстрого и более эффективного способа убить все самое интересное и самобытное в интересном, самобытном, молодом режиссере, чем дать этому режиссеру огромный бюджет и мощные графические ресурсы. Список примеров, подтверждающих ЗОЗМКиИ (б), отрезвляет. Взгляните, скажем, на разницу между «Эль марьячи» Родригеса и его же «От заката до рассвета», между «Скоростью» де Бонта и его же «Торнадо», между «Бразилией» Гиллиама и его же «Двенадцатью обезьянами», между «Почти стемнело» Кэтрин Бигелоу и ее же «Странными днями». Или попробуйте отранжировать фильмы Кэмерона от «Т1» и «Чужих» до «Т2», «Бездны» и, господи боже, «Правдивой лжи». Популярные развлекательные СМИ сообщают, что новый фильм Кэмерона «Титаник», уже находящийся на стадии постпродакшена, (снова) самый дорогой и технически амбициозный фильм всех времен. Нация в предвкушении его выхода уже сейчас подсчитывает стоимость дождевиков и смазочных материалов.

1998, первая публикация – в том же году в журнале Waterstone's Magazine под названием «F/X Porn» – «Спецэффектное порно»

Природа веселья

Лучшую метафору того, что значит быть писателем, на мой взгляд, сформулировал Дон Делилло в романе «Мао II»: недописанную книгу он изображает в виде страшно изуродованного ребенка, который повсюду преследует писателя, вечно ползает за ним (извивается по полу ресторана, в котором автор пытается поесть, появляется в изножье постели утром, стоит автору открыть глаза, и т. д.), страшно обезображенный, гидроцефальный, безносый, с перепонками между пальцев, с недержанием, умственной отсталостью, капающей изо рта спинномозговой жидкостью, он мяучит, бормочет и кричит на писателя, хочет любви, хочет того, что ему уж точно гарантирует его уродство, – полного внимания автора.

Образ изуродованного ребенка подходит идеально, потому что отражает ту смесь отвращения и любви, которую чувствует писатель к тому, над чем работает. Произведение всегда выходит настолько отвратительно изуродованным, настолько ужасным, что выглядит как предательство всех твоих надежд – жестокая и отталкивающая карикатура на совершенство той идеи, из которой она родилась, – да, поймите: гротескна, потому что несовершенна. И в то же время оно твое, ребенок – он твой, это ты, и ты любишь его, и нянчишься с ним, и вытираешь с подбородка спинномозговую жидкость рукавом своей последней чистой рубашки, ведь ты не занимался стиркой последние недели три, потому что наконец-то эта конкретная глава или персонаж закачались на самом краю завершения и наконец сошлись и работают и ты боялся уделять время чему-то, кроме работы, потому что казалось, что если отвернешься хотя бы на секунду, то потеряешь их и твое дитя останется таким же уродливым. И но, в общем, ты любишь свое уродливое дитя, и жалеешь его, и заботишься о нем, но еще и ненавидишь – ненавидишь, потому что оно безобразное, отвратительное, потому что во время родов, при перенесении из головы на страницу, с ним случилось нечто ужасное, ненавидишь, потому что его уродство – это твое уродство (ведь если бы ты был писателем получше, твой ребенок, разумеется, выглядел бы как крошка в каталоге детской одежды – идеальный, розовый, не капающий спинномозговой жидкостью) и каждый его мерзкий спинномозговой вздох – это испепеляющее обвинение в твой адрес, на всех уровнях… и поэтому ты желаешь ему смерти, хоть и носишь его на руках, и любишь, и подтираешь, и балуешь, и иногда даже оказываешь первую помощь, когда кажется, что дыхательные пути заблокировало его собственное уродство и он может умереть.

Все это очень стремно и грустно, но в то же время нежно, трогательно, благородно и клево – в каком-то смысле это реальные отношения, – и даже на пике уродства обезображенное дитя волнует тебя и пробуждает в тебе, как ты сам полагаешь, все самое лучшее: и материнские, и темные чувства. Ты очень сильно любишь свое дитя. И ты хочешь, чтобы другие тоже его полюбили, когда придет время и оно предстанет перед миром.

Так что ты в рискованной позиции: ты любишь свое дитя и хочешь, чтобы другие его тоже любили, но это значит, что ты хочешь, чтобы другие не видели его в правильном свете. В каком-то смысле ты хочешь обмануть людей: ты хочешь, чтобы они считали идеальным то, что ты сам в глубине души считаешь предательством любого идеала.

Или скажем так: ты не хочешь обманывать людей; если ты чего-то и хочешь, так это чтобы они увидели и полюбили твоего любимого, чудесного, идеального и завершенного ребенка и чтобы они были правы в своих чувствах. Ты хочешь, чтобы ужасно ошибался ты сам: ты хочешь, чтобы уродство обезображенного ребенка на самом деле оказалось результатом твоего искаженного восприятия, странной галлюцинацией. Но это значит, что ты сумасшедший: ты видел, боялся и мучился от ужасной обезображенности, которой (как убеждают тебя окружающие) вообще нет. Значит, в твоем «Хэппи Мил» не хватает как минимум пары палочек картошки фри. Но и хуже того: еще это значит, что ты замечаешь и презираешь уродство в том, что сам создаешь (и любишь), в своем потомстве и в некотором роде – в самом себе. И эта последняя, лучшая надежда символизирует что-то похуже, чем просто отсутствие родительских навыков; это какой-то ужасный вид самобичевания, почти самопытки. Но именно этого ты по-прежнему хочешь больше всего: совершенно, безумно, самоубийственно ошибаться.

И все равно это очень весело. Не поймите меня неправильно. Что касается природы этого веселья, я часто вспоминаю странную историю, которую услышал однажды в воскресной школе, когда еще был ростом с пожарный гидрант. Это произошло в Китае, Корее или где-то там. Возле деревни среди холмов жил старый фермер, он работал на своей ферме вместе с единственным сыном и любимой лошадью. Однажды лошадь, не только любимая, но и критически важная в тяжелых фермерских условиях, взломала замок на воротах загона или типа того и убежала в холмы. Друзья фермера приходили к нему и восклицали, как ему не повезло. Фермер лишь пожимал плечами: «Везение, невезение, кто разберет?» Через пару дней любимый конь вернулся с холмов в компании, ни много ни мало, целого табуна диких лошадей, и друзья фермера приходили к нему и поздравляли с тем, каким везением обернулось для него бегство коня. «Везение, невезение, кто разберет?» – только и отвечал фермер, пожимая плечами. Теперь мне этот фермер кажется слишком еврейским для старого китайца, но так уж я запомнил. Ну, в общем, фермер с сыном берутся объезжать диких лошадей, и одна из них с такой силой сбрасывает с себя сына, что тот ломает ногу. И снова приходят друзья, и выражают соболезнования, и сокрушаются из-за невезения, которое принесли на ферму проклятые дикие лошади. А старый фермер только пожимает плечами и говорит: «Везение, невезение, кто разберет?» Спустя несколько дней мимо деревни идет императорская китайско-корейская армия или типа того и призывает на военную службу каждого трудоспособного мужчину в возрасте, скажем, от десяти до шестнадцати, потому что требуется пушечное мясо для какого-то там чудовищно кровавого конфликта, который, видимо, в самом разгаре, но фермерского сына с его сломанной ногой оставляют в покое на основании какой-то там феодальной медицинской справки, и таким образом сын вместо того, чтобы его поджарили, как корейку, на поле боя, остается на ферме отца. Везение? Невезение?

Это своего рода притчевая соломинка, за которую хватаешься, пока борешься с проблемой веселья как писатель. Вначале, когда только пробуешь сочинять, само это предприятие приносит веселье. Ты не ждешь, что твой текст прочтет кто-то кроме тебя. Ты пишешь почти исключительно для того, чтобы оторваться по полной. Чтобы дать выход своим фантазиям и психическим отклонениям и чтобы сбежать или изменить в себе то, что тебе не нравится. И это работает – и это невероятно весело. Затем, если тебе повезет и людям, надо полагать, понравится то, что ты делаешь, и тебе даже за это заплатят, и ты увидишь свою работу профессионально напечатанной и переплетенной, с блербом на обложке и рецензиями в СМИ, и (хотя бы раз) заметишь симпатичную незнакомку, которая будет читать твою книгу утром в метро, – все это сделает твою работу еще более веселой. Ненадолго. Потому что потом становится сложнее и запутаннее, не говоря уже о том, что страшнее. Теперь у тебя такое ощущение, что ты пишешь для других людей – или, во всяком случае, ты на это надеешься. Теперь ты пишешь не для того, чтобы оторваться, что, пожалуй, – если иметь в виду, что любой вид мастурбации ведет к одиночеству и опустошенности, – хорошо. Но что приходит на замену онанистскому мотиву? Ты обнаружил, что тебе приносит радость мысль о том, что людям нравятся твои тексты, и далее понимаешь, что ты очень заинтересован в том, чтобы твои новые тексты также понравились читателям. Мотив чистого личного веселья постепенно подменяется другим мотивом – желанием нравиться, чтобы красивые люди, которых ты не знаешь, любили тебя и восхищались и считали хорошим писателем. Онанизм как мотив уступает желанию соблазнять читателя. Соблазнение – это тяжелая работа, и ужасный страх быть отвергнутым сильно снижает уровень веселья. Теперь в игре участвует твое эго – что бы это «эго» ни значило. Или, возможно, более подходящее слово здесь – «тщеславие». Потому что ты замечаешь, что большая часть твоей прозы теперь – это, по сути, понты, чтобы люди думали, что ты крут. Это можно понять. Теперь в своей прозе ты все больше рискуешь – на кону твое тщеславие. Ты обнаруживаешь, что в писательстве есть одна ловушка: чтобы вообще писать хоть что-нибудь, тебе необходимо хоть чуть-чуть тщеславия, но любое, даже малейшее превышение дозы смертельно. На этой стадии более девяноста процентов того, что ты пишешь, продиктовано и вдохновлено твоим всепоглощающим желанием нравиться. Результат – дерьмовые тексты. А дерьмовые тексты нужно скармливать мусорной корзине – не столько из-за писательского чувства собственного достоинства, сколько из-за того, что за дерьмовые тексты читатели перестанут тебя любить. На этой стадии эволюции писательского веселья именно то, что побуждало тебя писать, заставляет скармливать тексты мусорной корзине. Это парадокс и что-то вроде двойной ловушки, из-за которой ты можешь застрять в самом себе на месяцы, а то и на годы, в течение которых ты причитаешь, скрежещешь зубами, сокрушаешься из-за невезения и с горечью пытаешься ответить на вопрос, куда же подевалось все веселье.

Мне кажется, самый умный совет здесь в том, что единственный способ выбраться из ловушки – это каким-то образом проделать путь обратно к изначальной мотивации: веселью. И если ты сможешь найти этот путь, ты поймешь, что отвратительно неприятная двойная ловушка недавнего тщеславного периода на самом деле сослужила тебе добрую службу. Потому что то самое веселье, к которому ты вернулся, теперь трасформировано неприятными ощущениями тщеславия и страха, которых ты так пытаешься избежать, что заново открытое веселье стало гораздо насыщеннее и полнокровнее. Это как-то связано с идеей Работы как Игры. Или с тем открытием, что дисциплинированное веселье гораздо лучше, чем импульсивное или гедонистическое. Или с осознанием того, что не все парадоксы обязательно парализуют. Управляемое новым видом веселья, писательство становится способом еще сильнее углубиться в себя и осветить именно те грани своей личности, которые ты не хотел бы видеть сам или показывать другим, и эти грани – обычно (парадоксально) как раз что-то общее между читателем и писателем, то, на что читатель реагирует, что чувствует. Писательство становится странным способом заглянуть в себя и говорить правду вместо того, чтобы бежать от себя или выставлять себя в таком свете, в котором ты, как тебе кажется, максимально нравишься людям. Это сложный, запутанный и пугающий процесс, а еще это тяжелая работа, но оказывается, именно это и есть самое большое веселье.

Тот факт, что теперь ты можешь получать удовольствие от писательства исключительно тогда, когда сталкиваешься с теми самыми невеселыми аспектами самого себя, из-за желания избежать или замаскировать которые ты и начал писать, – еще один парадокс, но этот парадокс совсем не ловушка. Это скорее дар, что-то вроде чуда, и в сравнении с ним одобрение незнакомцев все равно что пыль, ничто.

1998

Пропущены пять ужасно недооцененных американских романов 1960 года

«Удача Оменсеттера», Уильям Г. Гэсс («Omensetter's Luck», William H. Gass, 1966)

Первый роман Гэсса, его самый неавангардный и самый лучший. По сути, книга о религии. Очень грустная. С бессмертной строчкой «Тело Спасителя Нашего срало, но Спаситель Наш не срал». Мрачная, но роскошная – как свет сквозь лед.

«Шаги», Ежи Косинский («Steps», Jerzy Kosinski, 1968)

В год выхода книга выиграла какую-то большую награду, но сегодня о ней как будто все забыли. «Шаги» называются романом, но на самом деле это сборник невероятно жутких аллегоричных притч в емком элегантном исполнении, которое не похоже ни на что другое нигде и никогда. Только отдельные фрагменты из Кафки близко подбираются к краям, куда заходит Косинский в этой книге – которая лучше всего, что он делал, вместе взятого.

«Ангелы», Денис Джонсон («Angels», Denis Johnson, 1983)

Это было первым произведением Джонсона после вызывающей мурашки лирической поэзии из «Салона „Инкогнито“» («The Incognito Lounge»). Даже фанаты «Сына Иисуса» («Jesus' Son») часто не слышали об «Ангелах». Это как бы противоположность «Сына Иисуса» – роман-одиссея о лохах, олухах и их брутальном искуплении. Насквозь американская книга, при этом с хорошим стилем – действительно прекрасным, одним из лучших образчиков восьмидесятых: взять, например, фразы вроде «Вокруг в одиночку пили люди, глядя из своих лиц».

«Кровавый меридиан, или Закатный багрянец на западе», Кормак Маккарти («Blood Meridian: Or the Evening Redness in the West», Cormac McCarthy, 1985)

Даже не спрашивайте.

«Любовница Витгенштейна», Дэвид Марксон («Wittgenstein's Mistress», David Markson, 1988)

«ЛВ» – драматическое изображение жизни во вселенной логического атомизма. Монолог, формально очень странный, в основном из ¶ длиной в одно предложение. Ничья с «Удачей Оменсеттера» в номинации на лучший американский роман о человеческом одиночестве. Это были бы не самые хвалебные рекомендации, не будь они при этом правдой: то, что настолько абстрактный, эрудированный и авангардный роман заодно может быть настолько трогательным, и делает «Любовницу Витгенштейна» практически вершиной экспериментальной литературы в этой стране.

1999

Борхес на кушетке

С литературными биографиями связан один печальный парадокс. Большинство читателей, которым будет интересна биография писателя, особенно такая длинная и исчерпывающая, как «Жизнь Борхеса» Эдвина Уильямсона, это поклонники творчества писателя. Которого, они, следовательно, идеализируют, распространяя (сознательно или нет) интенциональное заблуждение. Отчасти привлекательность текстов писателя для таких фанатов заключается в характерном отпечатке авторской личности, его пристрастий, стиля, нервных тиков и навязчивых идей – в ощущении, что эти рассказы написал именно этот автор и никто другой написать их не мог[483]483

Разумеется, знаменитый рассказ Борхеса «Пьер Менар, автор „Дон Кихота“» высмеивает это убеждение, а более поздний «Борхес и я» предвосхищает и опровергает саму идею литературной биографии. В частности, именно то, что его произведения всегда на один шаг опережают своих интерпретаторов, делает Борхеса таким великим и современным.

[Закрыть]. И все же зачастую кажется, что человек, которого мы встречаем на страницах литературной биографии, просто не мог написать тексты, которые нас так восхищают. И чем более подробна и интимна биография, тем сильнее это чувство. В данном случае Хорхе Луис Борхес, появляющийся в книге Уильямсона, – тщеславный, застенчивый, напыщенный маменькин сынок, большую часть жизни посвятивший своим экзальтированным романтическим привязанностям, – настолько далек от того ясного, остроумного, пансофистского и очень взрослого писателя, которого мы знаем по его рассказам, насколько это вообще возможно. Справедливо или нет, но любой, кто считает Борхеса одним из лучших и самых важных писателей нашего века, будет противиться этому диссонансу и, чтобы объяснить и смягчить его, начнет искать очевидные изъяны в исследовании Уильямсона. И в этом смысле книга его не разочарует.

Эдвин Уильямсон – профессор Оксфорда и признанный испанист, чья «История Латинской Америки» (издательство Penguin), – маленький образец ясности и четкого обращения с данными. Поэтому неудивительно, что начинается его «Жизнь Борхеса» сильно – с впечатляющей зарисовки истории Аргентины и описания места семьи Борхесов в ней. Для Уильямсона великий конфликт аргентинского национального характера – между «мечом» цивилизованного либерализма европейцев и «кинжалом» романтического индивидуализма гаучо, и только через этот конфликт, по мнению автора, и можно адекватно понять жизнь и творчество Борхеса, особенно учитывая роль этого конфликта в его детстве. В XIX веке предки Борхеса из обеих семейных ветвей отличились в важных боях за независимость Южной Америки от Испании и за создание централизованного аргентинского правительства, и мать Борхеса была одержима их славной семейной историей. Судя по всему, отец Борхеса, всю жизнь проживший и так и зачахший в героической тени предков, откалывал странные номера: например, давал сыну кинжал, чтобы тот отбивался им от хулиганов в школе, а однажды отправил его в бордель – лишиться девственности. Молодой Борхес провалил оба эти испытания, шрамы от которых остались с ним навсегда и, как полагает Уильямсон, проявляются в его прозе повсеместно.

И именно в этих утверждениях о том, что в тексты писателя зашиты его личные драмы, скрывается главный изъян книги Уильямсона. Справедливости ради, это просто ярко выраженный случай синдрома, от которого, похоже, часто страдают литературные биографии – настолько часто, что это может указывать на некий конструктивный дефект самой идеи биографии. Самая большая проблема книги «Жизнь Борхеса» в том, что Уильямсон – ужасный читатель Борхеса; его интерпретации сводятся к упрощенному, нечестному виду психологического критицизма. Почему жанр биографии страдает от этой проблемы – вполне объяснимо. Биограф хочет, чтобы его история была не только интересной, но и ценной с точки зрения литературы[484]484

Вообще две эти цели неотделимы друг от друга, поскольку жизнь писателя интересна людям только в том случае, если он важен для литературы. (Задумайтесь – личная жизнь большинства людей, которые по четырнадцать часов в сутки проводили за столом в одиночестве, читая и работая над текстами, не будет такой уж захватывающей в пересказе.)

[Закрыть]. Чтобы гарантировать это, биографу необходимо сделать так, чтобы личная жизнь автора и его психические страдания казались критически необходимыми для понимания его текстов. Идея в том, что мы не сможем правильно истолковать произведение словесного искусства, если не знаем о личных и/или психологических обстоятельствах, сопутствовавших созданию этого произведения. То, что подобное допущение во многих биографиях берется за аксиому, – это одна проблема; другая проблема – что этот подход с какими-то писателями работает гораздо лучше, чем с другими. Он хорошо работает с Кафкой – единственным современником, который был равен Борхесу как аллегорист и с которым его часто сравнивают, – потому что проза Кафки экспрессионистская, проективная и личная; она имеет художественный смысл только как проявление психики Кафки. Но рассказы Борхеса иные. Они в основном сконструированы как метафизические задачи[485]485

Отчасти поэтому рассказам Борхеса присущи мифические, вещие свойства (самая важная метафизика всех ранних культур – мифотворчество), которые, в свою очередь, и помогают объяснить, почему его рассказы абстрактны и трогательны одновременно.

[Закрыть]; они сложны, замкнуты в себе, со своей внутренней искаженной логикой. Прежде всего, они сделаны так, чтобы быть безличными, выходить за пределы индивидуального сознания – «врасти, – как выражается сам Борхес, – как мифы о Тезее или Агасфере, в общую память рода человеческого и пережить славу того, кто их создал, и язык, на котором были написаны». Одна из причин, почему Борхес так говорит, – он мистик или, по крайней мере, радикальный неоплатоник: человеческое мышление, поведение и история – все это для него продукты одного большого Разума или же элементы колоссальной каббалистической Книги, которая включает в себя свою же собственную расшифровку. Таким образом, с точки зрения биографии мы оказываемся в странной ситуации, где личность Борхеса и обстоятельства его жизни имеют значение лишь потому, что привели его к созданию текстов, в которых подобные факты личной жизни считаются нереальными.

«Жизнь Борхеса», чьи самые сильные места посвящены аргентинской истории и политике[486]486

Возможно, самая большая ценность этой биографии – в описании политической эволюции Борхеса. Одна из самых известных литературных сплетен о Борхесе заключается в том, что он якобы не был удостоен Нобелевской премии потому, что поддерживал ужасно авторитарные аргентинские хунты в 1960-1970-х годах. От Уильямсона мы узнаем, что на самом деле политические убеждения Борхеса были куда сложнее и трагичнее. Выходец из старой либеральной семьи и невозмутимый левак в юности, Борхес был одним из первых и самым храбрым публичным критиком расползавшихся по Аргентине европейского фашизма и правого национализма. Его изменил Перон, чья мерзкая правая популистская диктатура вызывала у Борхеса такое презрение, что он вступил в антипероновский союз Revolución Libertadora. Ситуация Борхеса после первого отстранения Перона от власти в 1955 году полна тревожных параллелей для всех американских читателей. Перон оставался весьма популярен среди аргентинских бедных рабочих слоев населения и даже в изгнании сохранял огромную политическую власть – и на любых демократических выборах в 1950-х он одержал бы победу. Подобный расклад ставил всех приверженцев либеральной демократии (таких, как Х. Л. Борхес) перед той же нелегкой дилеммой, в которой окажутся США с Южным Вьетнамом несколькими годами позже: как ратовать за демократию, если знаешь, что большинство людей, если дать им шанс, проголосуют за отмену демократического голосования? Проще говоря, Борхес решил, что народ Аргентины настолько одурачен Пероном и его женой, что возврат к демократии возможен лишь после того, как нация очистится от перонизма. И лучшие страницы книги Уильямсона – это как раз анализ той скользкой дорожки, на которую ступил Борхес, и рассказ о том, как леваки испортили его политическую репутацию в отместку за то, что он сбежал из страны (настолько испортили, что в 1967-м, когда писатель приехал читать лекции в Гарвард, студенты практически ждали, что он взойдет на кафедру в эполетах и со стеком).

[Закрыть], не выдерживает никакой критики, когда Уильямсон разбирает конкретные произведения Борхеса в свете его личной жизни. К сожалению, он разбирает практически все, что писал Борхес. Критический метод Уильямсона ясен: «Без ключа к автобиографическому контексту никто не может осознать того огромного значения, которое имели эти тексты для самого автора». И раз за разом прочтения поверхностны, натужны и искажены, – а какими им еще быть, если их главная задача – оправдать задумку биографа? Случайный пример: «Ожидание», потрясающий рассказ из сборника «Алеф» 1949 года, выглядит как многослойный оммаж Хемингуэю, гангстерским фильмам и уголовному миру Буэнос-Айреса. Один аргентинский бандит скрывается от другого, живет под именем своего преследователя и так часто видит во сне, как в его спальне появляются убийцы, что в день, когда они действительно приходят, «он делает им знак подождать и отворачивается к стене, как будто собирается снова уснуть. Вопрос: он хочет пробудить жалость в мужчинах, которые пришли его убить, или ему проще пережить ужас происходящего, чем представлять его, ждать бесконечно, – или (и это, пожалуй, самый вероятный ответ) хочет, чтобы его убийцы стали частью сна, поскольку он уже так много раз видел их там, в этом самом месте, в этот самый час?» Открытая спорная концовка – фирменный знак Борхеса – становится попыткой исследовать природу снов, реальности, вины, предчувствия и страха смерти. Для Уильямсона же настоящий ключ к загадке рассказа лежит в том, что «Борхес не смог завоевать любовь Эстелы Канто… Когда Эстела ушла, он потерял смысл жизни», и концовку рассказа биограф интерпретирует исключительно как депрессивное нытье автора: «Когда убийцы наконец выслеживают его, он лишь смиренно отворачивается к стене и поддается неизбежному».

Дело даже не в том, что Уильямсон каждый рассказ Борхеса читает исключительно как отражение эмоционального состояния автора. А в том, что все внутренние конфликты Борхеса он низводит до личных проблем с женщинами. Теория Уильямсона включает в себя два важных элемента – неспособность Борхеса противостоять своей властной матери[487]487

Имейте в виду, что большая часть псевдоэдиповой психологии выглядит так, словно ее сочинила Опра, например: «Однако заставив сына реализовывать ее собственные амбиции, она невольно вызвала у него ощущение ничтожности, что стало главным препятствием для его уверенности в себе».

[Закрыть] и его убеждение, зашифрованное в наивном прочтении Данте: «Одна лишь любовь женщины могла спасти его от адской нереальности, которая роднила его с отцом и вдохновила написать шедевр, который оправдал бы всю его жизнь». Таким образом, каждый рассказ Уильямсон трактует как зашифрованное послание о любовной жизни Борхеса, которая на поверку оказывается печальной, трусливой, незрелой, рассеянной и (как и у большинства людей) невероятно скучной. Формула применяется одинаково как к известным рассказам, например к «Алефу» (1945), «автобиографический подтекст которого намекает на его несостоявшуюся любовь к Норе Ланг», так и к менее известным, например к «Заиру»: «Муки, описанные Борхесом в этом рассказе… разумеется, представляют собой скрытые признания о его тяжелом положении. Эстела [Канто, которая только что порвала с ним] должна была стать „новой Беатриче“, вдохновить его на создание трудов подобных „Розе без цели, платонической, вневременной Розе“, но он вновь оказался один, утонул в нереальности внутренних лабиринтов, без малейшей надежды увидеть эту мистическую Розу любви».

Это довольно слабое толкование, и все же это лучше, чем когда Уильямсон проворачивает обратный прием – использует рассказы и стихотворения Борхеса в качестве «доказательств» того, что автор эмоционально нестабилен. Например, утверждение Уильямсона, что в 1934 году «после того, как Нора Ланг отвергла его, Борхес… оказался на грани самоубийства», основано исключительно на двух крохотных, написанных в одно время рассказах, в которых протагонисты борются с желанием убить себя. Мало того, что это очень экстравагантный способ читать и интерпретировать тексты (если Флобер написал «Госпожу Бовари», значит ли это, что он был склонен к суициду?), – Уильямсон, судя по всему, верит, что подобный подход дает ему право на самые сомнительные и унизительные предположения насчет личной жизни Борхеса: «„Цикличная ночь“, которую он опубликовал в газете „Ла Насьон“ 6 октября, показывает, что автор переживает серьезный личный кризис»; «в фрагментах из этого неоконченного стихотворения… видно, что он хочет покончить с собой из-за литературной неудачи, и это желание в конечном итоге вытекает из его неуверенности в своей сексуальности». Гадость.

Опять же, рассказы Борхеса – это главная причина, почему кто-либо вообще захочет прочитать о его жизни. И хотя Эдвин Уильямсон тратит кучу времени, в подробностях описывая бешеный успех Борхеса в среднем возрасте, после того как он в 1961 году вместе с Сэмюэлем Беккетом был удостоен Международной премии издателей и о его текстах узнали в США и в Европе[488]488

Главы, посвященные внезапной всемирной славе Борхеса, будут особенно интересны тем американским читателям, которые в шестидесятые еще не родились или не умели читать. Мне повезло открыть Борхеса в детстве, но лишь потому, что в 1974-м я случайно нашел «Лабиринты» – один из первых английских переводов сборника его самых известных рассказов – на отцовской книжной полке. Я полагал, что книга оказалась там благодаря отменному литературному вкусу и проницательности моих родителей (а вкус у них действительно отменный), но я не знал, что в 1974 году «Лабиринты» были на десятках тысяч книжных полок домов по всей Америке и что вообще-то среди продвинутых читателей шестидесятых Борхес был сенсацией уровня Толкиена и Джебрана.

[Закрыть], в книге почти ничего нет о том, почему Хорхе Луис Борхес настолько известный писатель, что даже заслужил настолько микроскопически подробную биографию. Да, кратко упоминается о том, что Борхеса, с оговорками, можно считать великим мостом между модернизмом и постмодернизмом в мировой литературе. Он модернист, потому что в его прозе отчетливо виден этот ясный человеческий разум, очищенный от любых основ религиозной и идеологической уверенности, – разум, полностью обращенный в себя[489]489

Лабиринты, зеркала, сны, двойники – многие образы, снова и снова возникающие в прозе Борхеса, являются символами обращенной в себя психики.

[Закрыть]. Его рассказы устремлены внутрь и герметичны, в них есть какой-то неясный ужас, потому что они похожи на игру, в которой правила неизвестны, но на кону при этом стоит все, что у тебя есть.

И разум в этих рассказах – это почти всегда разум, который живет и выживает в книгах. Потому что Борхес – писатель, который, по сути, читатель. Сложная и непонятная аллюзивность его прозы – это не нервный тик и даже не стиль; и неслучайно, что его лучшие рассказы – это чаще всего подделки под эссе или рецензии на вымышленные книги, или построены вокруг чужих текстов, или имеют в протагонистах Гомера, Данте и Аверроэса. С художественной ли целью или по личным причинам, но Борхес сталкивает читателя и писателя, чтобы получить новый эстетический вид агента, который создает истории из историй, для которого чтение, по сути, сознательный акт творчества. И все же это не потому, что Борхес – метаписатель или хитро замаскированный критик. Это потому, что он знает, что, в конце концов, никакой разницы нет: убийца и жертва, детектив и беглец, исполнитель и зрители – все одно. Очевидно, в этом уже есть намек на постмодернизм (отсюда утверждение выше о том, что он мост), но Борхеса от прочих отличает мистическая проницательность, и очень глубокая. Но также пугающая, раз граница между монизмом и солипсизмом тонкая и пористая – скорее относится к духу, чем к разуму как таковому. И как художественная задача подобное столкновение/трансценденция личности также парадоксально, оно требует абсурдной одержимости самим собой в сочетании с тотальным стиранием себя и своей личности. Если оставить в стороне все нервные тики и навязчивые идеи, самое борхесовское в текстах Борхеса – это странное неизбежное ощущение, что никто раньше такого не делал и в то же время делали все. Вот почему, например, так раздражает, когда Уильямсон объясняет «Бессмертного» и «Письмена Бога» – два самых величайших и загадочных мистических рассказа в истории, рядом с которыми даже эпифании Джойса и покаяния О'Коннор кажутся бледными и сырыми, – как продукты «многослойного стресса» Борхеса и его «равнодушия к собственной судьбе», после того как его бросила очередная идеализированная подружка. Подобные толкования упускают суть. Даже если Уильямсон не ошибается, рассказы Борхеса настолько очевидно превосходят мотивы, что факты биографии автора в самом важном и буквальном смысле теряют значение.

2004